Способы обеспечения устойчивости горных выработок

Если состояние монолитных пород устойчивое, то выработку можно не крепить. Устойчивые трещиноватые и мелкослоистые породы следует укреплять химическим путем или крепью в местах вывалообразования. В породах средней устойчивости, неустойчивых и весьма неустойчивых всегда необходима крепь.

Категорию устойчивости массива вокруг горизонтальной выработки устанавливают по измеренным смещениям пород на контуре выработки (табл. 4.1).

Устойчивость закрепленных горных выработок тесно связана с деформациями системы массив — крепь. Напряжения, возникающие на контакте крепи и массива в результате их силового взаимодействия, называют нагрузкой на крепь. Нагрузка на крепь может быть деформирующей и разрушающей.

Если известно начальное смещение контура незакрепленной выработки до момента ввода крепи под нагрузку Uo, то необходимая конструктивная податливость крепи

Способы обеспечения устойчивости горных выработок подразделяют на активные, пассивные и комбинированные. К активным способам относят способы охраны горных выработок — совокупность мероприятий, обеспечивающих устойчивость горных выработок за счет изменения напряженного состояния массива. Различают до 17 способов охраны выработок, которые включают расположение выработок в прочных породах, рациональную ориентировку выработок по отношению друг к другу и к напластованию, искусственные способы снижения напряжений в массиве и т. д. Пассивные способы — крепление горных выработок путем установки крепей, обделок, образования в массиве искусственно упрочненных зон. К комбинированным способам относят поддержание выработок — комплекс мероприятий, направленный на сохранение эксплуатационных качеств выработок в течение всего срока ее службы и включающий упрочнение массива, ремонт крепи, подрывку почвы, выпуск породы, занимающий полезное сечение выработки, ее перекрепление.

Несмотря на повышение за последние 15 лет несущей способности крепей горных выработок до 2 МПа, удельный объем деформированных капитальных выработок практически не изменился. В условиях постоянного роста глубины горных работ технически и экономически выгоднее сочетать эффективные способы охраны выработок с рациональными конструкциями крепей.

Источник

Методы обеспечения устойчивости выработок

Общие сведения

Устойчивость горных выработок

Горно-разведочные выработки должны быть устойчивыми в период их проведения и эксплуатации, т.е. должны сохранять необходимые форму и размеры поперечного сечения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации и техники безопасности.

Если условие устойчивости обнажений пород соблюдается и деформации обнажений не выходят за пределы допустимых, то, как правило, выработка будет устойчивой без несущей крепи. Если условие прочности не соблюдено, то для обеспечения устойчивости горной выработки необходимы применение несущей крепи, упрочнение массива пород и т.д.

В кровле, стенках и почве горной выработки обычно действуют напряжения разной величины и знака, а породы могут иметь разную прочность и степень нарушенности, поэтому устойчивость выработки в целом определяется устойчивостью указанных ее элементов. Иногда достаточно укрепить один элемент, например кровлю, чтобы обеспечить устойчивость выработки в целом.

Многочисленные методы обеспечения устойчивости горно-разведочных выработок можно объединить в три группы: 1) охрана, 2) крепление, 3) поддержание.

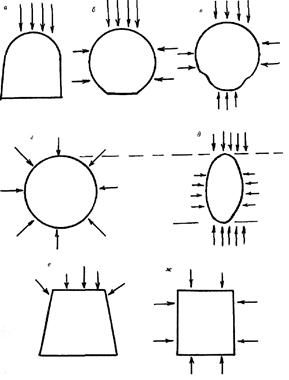

Рис. 22. Рациональные формы очертания выработоквзависимости от горногодавления

Под охраной понимается совокупность заранее проектируемых мероприятий, направленных на предотвращение потери устойчивости выработки или снижение влияния горного давления. К числу способов и вариантов охраны относятся использование рациональной формы поперечного сечения выработок, оставление вокруг них защитных толщ и целиков, расположение выработки в зонах массива с высокой прочностью или с пониженными напряжениями, снижение концентрации напряжений за счет применения особой технологии проведения и др. Правильно выбранный способ охраны является эффективным способом снижения затрат на крепление и поддержание выработок.

Крепление выработки – применение горной крепи с целью предотвращения обрушения или уменьшения смещения пород для нормальной эксплуатации выработки.

Поддержание выработки – совокупность технических мероприятий, устраняющих нарушение ее устойчивости в период эксплуатации.

Рациональная форма сечения выработки обеспечивает наилучшее использование несущей способности материала крепи. Форма выработки выбирается в зависимости от направления преобладающего давления. Так, при значительном давлении со стороны кровли рациональной является выработка со сводчатым очертанием в кровле (рис. 22, а). При наличии значительного горного давления лучше выбрать подковообразную форму выработки (рис. 22, б) или круглую форму (рис. 22, г), рациональные формы в зависимости от давления приведены на рис. 22. При наличии значительного горного давления с кровли и с боков рациональной является подковообразная форма выработки (рис. 22, б). При всестороннем давлении боковых пород лучше выбрать подковообразную форму с обратным сводом (рис. 22, в) или же круглую (рис. 22, г); последняя наиболее рациональна при равномерном давлении со всех сторон, например в вертикальных выработках. При неодинаковом всестороннем, но симметричном давлении наиболее целесообразно эллиптическое сечение с большой осью в направлении большего давления (рис. 22, д). В случае применения в качестве крепежного материала дерева крепь криволинейного очертания сделать сложно, поэтому рациональной формой становится трапециевидная (рис. 22, е) или прямоугольная − шурфы, стволы (рис. 22, ж).

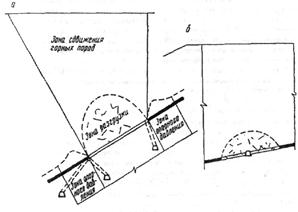

Для придания устойчивости выработке со стороны кровли или почвы оставляют предохранительные толщи, т.е. кровлю или почву располагают в более устойчивых породах (рис. 23, в, г).

В случаях, когда подготовительные выработки попадают в зону очистных работ, между очистными выработками оставляют целики или выкладывают бутовые полосы (рис. 23, а, б).

Одним из основных технических критериев при выборе места заложения комплекса капитальных выработок является прочность вмещающих пород, удовлетворяющая условию тКрН

б – бутовой полосы; в – предохранительной толщи подкровельной; г – предохранительной толщи почвенной. 1 – целик; 2 – выработанное пространство; 3 – бутовая полоса

Рис. 24. Схемы целесообразного размещения выработок в массиве:

а – вне зоны опорного давления; б – в выработанном пространстве

С ростом глубины разработок увеличивается отрицательное влияние очистных работ на устойчивость штреков – зона влияния очистных работ расширяется, а смещение пород становится интенсивнее. В этом случае штреки размещают в зоне разгруженных пород, когда влияние опорного давления снижалось бы до минимума (рис. 24). В каждом конкретном случае эта задача решается индивидуально.

Источник

К вопросу обеспечения устойчивости подземных горных выработок

Ю.Н. Кузнецов – д-р техн. наук, проф. НИТУ «МИСиС»

А.В. Чернышов – канд. техн. наук, вед. специалист — методист КГ «ТЕРМИКА»

(Безопасность труда в промышленности. 2019. № 1. С. 19–24)

Аннотация: предложен способ повышения эффективности охраны подготовительных горных выработок шахт при интенсивной отработке запасов угля путем использования переносной органной крепи высокой жесткости.

Ключевые слова: поддержание и охрана подготовительных выработок, охранные сооружения, горные работы, сопряжения очистных и выемочных выработок, напряженное состояние, устойчивость горного массива.

Введение

Экономическая целесообразность реализации подземной геотехнологии во многом зависит от эффективности управления состоянием углепородного массива вокруг подготовительных горных выработок. Данное утверждение предопределяется адекватностью существующих, апробированных и вновь разрабатываемых моделей геомеханических процессов. В геомеханике существует множество представлений о физических процессах, происходящих в горных породах вокруг выработок: как общепризнанных, так и новых [1–11]. Рядом научных, теоретических и практических исследований установлены основные закономерности и предложены гипотезы, свидетельствующие о механизме процессов, происходящих в массиве горных пород при разработке месторождений полезных ископаемых. Однако анализ результатов этих исследований показывает их недостаточную адекватность реальным физическим процессам, происходящим в горном массиве вокруг подготовительных выработок при ведении горных работ, что сдерживает совершенствование способов управления его состоянием. Наибольшие трудности вызывает управление состоянием горного массива в районе сопряжений очистных и выемочных выработок [1–6].

Увеличение глубины ведения горных работ, интенсификация горного давления и необходимость сохранения выемочных выработок для их повторного использования придают большую значимость вопросам рационального управления состоянием горного массива [3, 5].

Цель работы

Ключевая проблема подземной разработки месторождений полезных ископаемых — обеспечение устойчивости породного массива, вмещающего горные выработки при ведении очистных и подготовительных работ. Для этого необходимы создание условий, обеспечивающих его устойчивость, и сохранение проектного размера поперечного сечения выработок. Решение этой проблемы базируется на изучении состояния массива, в котором ведутся горные работы, изменений этого состояния в течение времени под воздействием тех же работ [1–3, 12, 13].

Обзор проблемы

Наиболее актуальны исследования процессов изменения состояния пород вокруг горных выработок, особенно в зонах наиболее интенсивных проявлений опорного давления, в том числе и в зонах сопряжений очистных и подготовительных выработок. Смещение пород в зонах сопряжений приводит к ухудшению их эксплуатационного состояния, снижению эффективности и безопасности ведения рабочих процессов. В основном это связано с отрицательным эффектом трещинообразования в горном массиве [1–4, 12, 13]. В определенной степени трещинообразование в горном массиве связано со смещением боковых пород в прилегающие горные выработки.

Изменение естественной трещиноватости массива горных пород вокруг выработок — весьма важный вопрос, так как именно наличие и последующее развитие трещин способствуют разрушению приконтурного массива в виде обрушения, вывалообразования и завалов в лавах, подготовительных выработках и на их сопряжениях. Выявление закономерностей трещинообразования в приконтурном массиве горных пород, как правило, необходимо для комплексного обоснования геотехнологических решений, обеспечивающих устойчивость горных выработок, поддержание их в рабочем и безопасном состоянии в течение всего периода отработки и, следовательно, безопасное функционирование всех производственных структур шахты, непосредственно связанных с соответствующими комплексами рабочих процессов.

Подготовка и восстановление фронта очистных работ требуют в первую очередь большого объема проходческих работ. Анализ мирового опыта за последние десятилетия показывает, что, несмотря на относительно высокую механизацию проходческих работ, общая производительность труда горнорабочих при проведении горизонтальных и наклонных выработок значительно выросла [12]. Как показывает практика, крепление горных выработок — наиболее сложный и трудоемкий процесс в горнопроходческом цикле работ. При этом стоимость крепи достигает 30–60 % всех затрат на проведение подготовительной выработки, а трудоемкость ее возведения может составлять 30–50 % всех трудозатрат при проведении выработки буровзрывным способом и 40–60 % — при комбайновом способе [12].

Достигнутые в области механизации трудоемких процессов успехи (без применения проходческих комбайнов) не оказали заметного влияния на общую производительность труда проходчиков лишь потому, что за это же время традиционные конструкции крепи серьезных изменений не претерпели. Как и прежде, выемочные штреки во многих случаях крепят металлической арочной крепью с деревянной затяжкой и породной забутовкой. Возведение таких крепей трудно механизируемо, энергоемко, а с переходом на более глубокие горизонты такой вид крепи не обеспечивает надежного поддержания выемочных выработок, что приводит к их периодическим ремонтам и, вследствие этого, к дополнительным затратам людских и материальных ресурсов [12].

Крепление выработок арочной крепью при их проведении с нижней подрывкой считается существенной технологической ошибкой с точки зрения геомеханики и управления породами кровли вмещающего массива. В этих случаях не обеспечивается полный контакт обнаженной поверхности пород кровли с верхней частью арочной крепи, поэтому возникают только точечные контакты, т.е. крепь не работает в необходимом режиме, происходят ее деформации и поломки [2, 3, 12, 13]. Тип крепи, технология и механизация ее возведения предопределяют в итоге конечные скорости проведения самих выработок и, следовательно, время подготовки фронта очистных работ, что оказывает в последующем огромное влияние на скорость подвигания очистных работ и качество их ведения, а также на качество и условия ведения работ на сопряжениях очистных выработок с выемочными.

Еще более сложно позиционируется вопрос сохранения эксплуатационной надежности выемочных выработок в зоне влияния очистных работ: при выемке угля случаются обрушения в выработанное пространство пород кровли лавы, что приводит к прогибу вышележащих породных слоев. Так формируются зоны сдвижения пород, достигающие по высоте непосредственно дневной поверхности. Перераспределение напряжений при этом приобретает региональный характер и нередко с катастрофическими последствиями, ликвидация которых связана не только с экономическими, но и с социальными факторами и экономическими издержками. Дополнительные трудозатраты существенны при восстановлении и поддержании выработок в практике ведения горных работ [12]. Наиболее сложным представляется вопрос ведения горных работ в районе сопряжений очистных и подготовительных выработок. Здесь проблемы, возникающие при ведении отдельно подготовительных и очистных работ, не только накладываются друг на друга, но и многократно усиливают влияние не только на технологию и экономику ведения работ, но и на их безопасность [12, 13].

Расчетные методы выбора крепи для ведения очистных и подготовительных работ, а также на их сопряжениях постоянно совершенствуются. Разрабатываются новые виды крепи, способы проведения мероприятий по обеспечению устойчивости пород кровли и недопущению их неконтролируемых или неуправляемых обрушений в рабочие пространства очистных и подготовительных выработок.

Технические службы шахт, проектные организации и научно-исследовательские институты разрабатывают паспорта и проекты ведения горных работ в соответствии с отраслевыми нормативными документами, согласовывая и утверждая их в вышестоящих инстанциях, при этом выполняя все необходимые расчеты по выбору необходимой крепи, технологии работ и мероприятий по безопасному ведению горных работ. Несмотря на это несчастные случаи и аварии, вызванные обрушениями пород, происходят в 2 раза чаще, чем случаи травмирования людей машинами и механизмами. Потери добычи, вызванные горно-геологическими факторами, составляют почти 54 % всех потерь добычи угля. Причем более 50 % из них — от обрушений пород кровли в лавах, а около 30 % — в подготовительных выработках.

В то же время потери добычи, вызванные отказами горных выемочных машин, составляют 11 %, а шахтного транспорта — 23 %. Средняя трудоемкость поддержания подготовительных выработок на 1000 т добытого угля в настоящее время превышает 70 чел/см. На шахтах Восточного Донбасса обрушения пород кровли наблюдались примерно в 90 % очистных забоев, 85 % забоев, проводимых подготовительных выработок; в 15 % выемочных выработок происходили завалы, причем в некоторых из них — неоднократно [12].

Обеспечение эксплуатационной надежности горных выработок базируется, как правило, на оценках практической значимости научных разработок в обход структурному анализу, а вместе с тем «бесструктурный» подход к решению этих проблем часто приводит к незавершенности, в лучшем случае — к эмпиризму. Действующие руководства по расчету крепей дают достоверные результаты до глубин 600–800 м. В настоящее время ведутся работы на глубинах до 1200 м, проектируются стволы глубиной более 2 км. Поэтому использовать существующие методики расчета подобных крепей горных выработок по меньшей мере некорректно и нецелесообразно. Справиться с проблемой можно за счет разработки новых теоретических и технико-технологических решений на базе детальных исследований физической сущности процессов разрушения и (или), напротив, упрочнения горных пород, а также комплексного подхода к этой проблеме, использования комбинации способов упрочнения и разупрочнения горного массива, в котором ведутся горные работы.

Актуальность проблемы обеспечения устойчивости горных выработок как пространственной механической системы, естественно, следует связывать с окружающими их породами горного массива, которые состоят из породообразующих минералов, кристаллов, атомов и т.д. Существенным здесь считается состояние массива, определяемое упругостью, прочностью, структурой кристаллических объектов и характеристиками техногенной деятельности человека. Анализ состояний кристаллических объектов показывает, что расхождение результатов теоретических расчетов и полученных экспериментальных значений прочностных характеристик пород достигает нескольких десятичных порядков. Эти расхождения имеют очень много причин, причем на одну из них указано практически одновременно целым рядом ученых различных стран.

На влияние внутренних дефектов на снижение прочности реального тела указал в начале XX в. академик А.Ф. Иоффе. Так как предполагалось, что внутренние и внешние дефекты рассматриваемого объекта могут быть различных размеров (от дефектов, видимых невооруженным взглядом, до дефектов с размерами атомного порядка), то и изучение их разделилось на два пути. Первый из них носил топологический (абстрактный, механический) характер, а второй — конкретный (физический), основанный на результатах визуальных наблюдений. То есть были предложены практически разные подходы к существующей проблеме.

Дальнейшее усовершенствование оптических приборов высокой разрешающей способности позволило ученым выйти на новый уровень исследований. Кроме пор оптико-механического диапазона выявлены дислокации, наконец-то появилась возможность определять точечные или безразмерные дефекты, стало возможным и правомерным проведение анализа состояния твердого тела с использованием метода механизма атомного разрушения. Далее в естественных науках о твердом теле появились работы, заполняющие пробелы, связанные с несоответствиями указанных прочностей. Сюда относятся и работы по бетону, на прочность которого существенно влияют поры различных размеров и характер их распределения в материале. В кристаллических объектах недр (геологически твердых телах) находятся, кроме пор, множество линейных и точечных дефектов, так называемых концентраторов напряжений. Их роль в оценках устойчивости горных выработок часто чисто формальна и определяется в таких терминах, как «субструктура», «квазисостояние», «псевдопластичность» и т.п.

Кроме традиционных способов изучения условий обеспечения устойчивости горных выработок на основе оценки напряженно-деформированного состояния (НДС) массива, существует и возможность оценки влияния прочностных и структурных характеристик горных пород на устойчивость этих же выработок. Основная цель обеспечения устойчивости горных выработок и сохранения их сечений в рабочем состоянии — предотвращение разрушения под влиянием смещений окружающих их пород массива в рабочее пространство. Для оценки и описания этого процесса важно знать степень нарушения целостности массива горных пород под воздействием внешних сил [14–17].

Исследования состояния массива горных пород, как известно, проводятся различными методами, так как существуют различные представления и точки зрения исследователей. Однако все известные методы в той или иной мере базируются на основных положениях механики сплошных сред и на представлении о горных породах как упругих телах [14–17]. Существующие расчетные методы оценки горных пород в некоторой мере идеализируют их состояние, абстрагируясь от реальности и от недостатков теории механики сплошных сред путем введения временных показателей и «субструктуры». Опыт научных исследований свидетельствует о том, что ни один из подходов и методов не способен корректно ответить на основные вопросы поведения горных пород, прежде всего в зонах влияния очистных работ [14–17].

Предварительные выводы

1. Бесструктурный подход (в подавляющем большинстве случаев) и косвенные методы исследований состояния горных пород, проводимые под нагрузкой, не дают возможности углубить и расширить представления о поведении массива как в натуре, так и на образцах (в лабораторных условиях).

2. Эмпирические постановки опытов и обработка полученных результатов методами математической статистики (усреднения) не позволяют сделать глубокие и окончательные выводы, распространяя их в полной мере на другие объекты и координаты.

3. Гипотезы хрупкого разрушения и дислокационные представления, берущиеся отдельно, не способны дать представление о реальной картине разрушения твердых тел из-за анизотропии их структуры. Существующие механизмы разрушения массива не позволяют устранить недостатки, связанные с отсутствием нарушенных связей и формированием зон концентрации напряжений вокруг существующих и возникающих в процессе ведения горных работ внешних и внутренних дефектов горных пород.

Следовательно, необходима разработка подхода к оценке состояния горных пород как кристаллических объектов недр, отвечающего принципу сочетания существующих и подтвержденных теоретическими исследованиями, лабораторными и натурными испытаниями решений, т.е. с приемами получения данных о структуре разрушения прямыми методами. Это позволит в определенной мере раскрыть «черный ящик секретности» связей результатов обратимых и необратимых (восстановительных и разрушительных) процессов.

Таким образом, можно утверждать, что вопрос влияния прочностных и структурных характеристик вмещающих горных пород на устойчивость очистных и подготовительных выработок, а также на параметры технологических схем добычи полезного ископаемого имеет исключительную актуальность.

Обоснование устойчивости горных выработок в связи с интенсификацией и ростом глубины ведения горных работ в настоящее время приобрело особую значимость благодаря критериям безопасности и экологичности горного производства. При этом следует понимать, что концентрации напряжений в массиве — не единственный фактор, определяющий его устойчивость, поэтому уравнение состояния твердого тела, находящегося под нагрузкой, учитывающее структуру и дефекты в нем, может сыграть определяющую роль в оценке устойчивости выработок при различных горно-геологических и горнотехнических условиях среды освоения [7–10].

Следовательно, актуальность рассматриваемой проблемы напрямую связана с ключевыми вопросами обеспечения устойчивости горных выработок. Нарушение естественного состояния горного массива, как известно, сопровождается перераспределениями механических напряжений в окрестностях выработок и приводит к деформациям их контуров и грузонесущих конструкций элементов крепи.

Обоснование условий устойчивости выработок обычно реализуют на базе оценок максимальных главных и минимальных действующих напряжений с учетом трещиноватости миллиметрового диапазона при переходе от образцов имитирующих материалов к натурным образцам и далее к массивам горных пород. Подобную направленность обоснования условий устойчивости горных выработок имеют и отечественные разработки, учитывающие трещиноватость, разъединяющую массив на пластины, блоки и плиты. При этом уместно уточнить, что видимые размеры раскрытия трещины часто несоизмеримы с размерами в ее вершине, а концентрация напряжений в этой же вершине трещины — не единственный фактор устойчивости (или неустойчивости) породного массива.

В этой связи следует отметить несомненную актуальность исследований влияния прочностных и структурных характеристик вмещающих пород совместно с дефектами (концентраторами механических напряжений) на устойчивость горных выработок и параметры технологии добычи угля подземным способом. В данных условиях ответы на вопросы разработки и, главное, внедрения прогрессивных технологий ведения горных работ, повышения надежности поддержания и охраны выработок следует искать в использовании новых, часто нетрадиционных конструктивных и технологических решений.

О новых видах крепи

Использование новых видов крепи в практике ведения очистных работ и охраны выемочных выработок реализует принцип ресурсосберегающей, безотходной технологии крепления, повышает производительность труда, снижает стоимость сооружения выемочных выработок и себестоимость добычи тонны угля, обеспечивает безопасность ведения горных работ. Во многих случаях гораздо эффективнее применять органные крепи и тумбы из железобетонных блоков, хотя их несущая способность из-за более высокой жесткости не всегда достаточна. Ведь, как правило, применение тех или иных ограждений основывается на опытных данных, не имеет за собой должного геомеханического обоснования. Кроме того, искусственные ограждения обычно возводятся вручную, с высокой трудоемкостью и низкой безопасностью труда, что довольно часто сдерживает скорость подвигания очистных забоев [12, 13].

Возможность повышения эффективности повторного использования выемочных выработок видится в применении искусственных ограждений с высокими жесткостью и несущей способностью. Литые полосы из твердеющих материалов по своим характеристикам наиболее близки к требованиям, выдвигаемым практикой. Отсутствие научно обоснованного описания механизма поведения пород вокруг выемочных выработок в различных горно-геологических условиях не позволяет кардинально решать вопрос выбора места расположения и параметров установки литых полос. Отсутствуют достаточно надежные способы механизации возведения жестких искусственных ограждений и высока себестоимость литых полос [12, 13].

Одним из наиболее перспективных способов охраны выемочных выработок в целях их повторного использования можно считать установку передвижной органной крепи высокой жесткости в зоне временного опорного давления и интенсивного сдвижения кровли угольного пласта. На расстоянии, превышающем шаг посадки основной кровли, в зоне проявления статической составляющей опорного давления породы кровли смещаются незначительно, поэтому крепь сохраняемой выработки будет находиться в удовлетворительном состоянии и без охранной крепи, отдельные элементы которой извлекают для повторного использования [12, 13].

Научно-технический прогресс реализуется в направлении совершенствования горных работ на основе расширения области применения эффективных вариантов погоризонтной и панельной подготовки шахтных полей, столбовой системы разработки, в том числе со схемами прямоточного проветривания при выемке запасов газоносных и выбросоопасных пластов, бесцеликовой технологии охраны подготовительных выработок и прогрессивных технологических схем очистных работ. Опыт работы глубоких шахт показывает, что разработку пластов на больших глубинах весьма осложняет фактор горного давления. Под его воздействием более интенсивно проявляются процессы деформации смещения и выдавливания пород в горные выработки, возникают внезапные выбросы газа и породы с выделением большого объема метана (до 100 тыс. м 3 СН4 и 2 тыс. т породы), увеличивается выделение газа из вмещающих пород и выработанного пространства [9, 10].

В настоящее время при существующих технологиях разработки угольных пластов на больших глубинах пока ограничено применение надежных способов охраны горных выработок. В горнодобывающей практике и среди ученых геомехаников общепризнан способ, основанный на принципе разгрузки массива пород от горного давления. Этот способ в последнее время становится все более популярным на постсоветском пространстве и за рубежом. Однако научно обоснованных пространственно-планировочных решений по расположению выработок в разгруженных зонах и определению параметров зон в настоящее время нет. Поэтому в последние годы усилия многих исследователей и производственников направлены на разработку и внедрение новых пространственно-планировочных решений, основанных на использовании принципа разгрузки массива пород и предшествующих заложению горных выработок [1–13].

Заключение

Все вышеизложенное свидетельствует об актуальности рассматриваемой проблемы разработки прогрессивных технологических решений по повышению эффективности охраны подготовительных горных выработок при интенсивной отработке запасов угольных шахт. К этой проблеме относится и весьма актуальная задача обоснования пространственно-планировочных решений по вскрытию, подготовке и отработке запасов угля на глубоких горизонтах шахт. Также важно и решение проблемы разработки новых способов охраны выемочных выработок в целях их повторного использования.

Источник