Способы обеспечения финансовой безопасности

Успех фирмы напрямую зависит от степени защиты финансов компании. Локальные и глобальные финансовые кризисы, недружественные поглощения, недобросовестные партнеры – все это может подорвать деятельность фирмы. Вопросу защиты предприятий был посвящен семинар-брифинг «Финансовая безопасность бизнеса», организованный Группой компаний «Градиент Альфа».

Открыл семинар генеральный директор Московской Международной Бизнес Ассоциации Александр Борисов. Он оценил существующие тенденции развития российского бизнеса: «Сейчас многие фирмы воздерживаются от прямого инвестирования, создания новых, модернизации действующих производств». Основные причины – ограниченность в финансовых ресурсах и нестабильность российского финансового рынка.

Павел Попов, представитель журнала «Партнер ТПП РФ», привел пример одной из нашумевших экономических атак: «Для того чтобы ввести банк в состояние полной стагнации, было потрачено всего 6000 долларов. Сумма несоизмеримая с тем, что получили «захватчики»». Все подобные случаи, по словам г-на Попова, происходят из-за плохой структуры финансовой безопасности.

После таких оценок возник естественный вопрос: что следует предпринять руководству фирмы для защиты своего бизнеса? Наиболее заметным на семинаре стало выступление Павла Гагарина, председателя совета директоров Группы «Градиент Альфа». Он поделился своим опытом в отношении того, как обеспечить финансовую безопасность фирмы.

Как выбрать банк

Павел Гагарин полагает, что в вопросе защиты финансов компании одну из основных ролей играет обслуживающий ее банк: «Клиент, выбирая банк, должен отдавать себе отчет в том, что финансовое благополучие фирмы часто на 50–100 процентов зависит от состояния этого банка, от уровня его текущей ликвидности. Выбор обслуживающего банка нужно начать с определения стратегических и тактических целей сотрудничества с ним. Основной признак стратегического партнерства – это наличие прямой взаимной зависимости финансовых состояний клиента и банка».

Следует определиться с размером банка. Г-н Гагарин дал достаточно жесткую зависимость: «Если предприятие занимается производством или научными исследованиями, то оптимальное соотношение валют баланса предприятия и обслуживающего его банка должно составлять примерно 1 к 60 (с разбросом 20%). Для услуг с общим названием «логистика» это соотношение 1/50. В случае же крупно- и среднеоптовой торгово-посреднической деятельности оптимально иметь соотношение 1/40. Другой важный момент: ежемесячный суммарный денежный оборот по расчетному счету предприятия в банке должен составлять приблизительно 5 процентов от общего оборота банка по клиентским расчетам. Соблюдение этих правил необходимо для правильного финансового позиционирования предприятия в банке».

Далее компаниям стоит проанализировать отчетность, кредитно-инвестиционную политику банка, структуру его клиентов и общую динамику развития. Г-н Гагарин утверждает, что уважающий себя банк не будет скрывать подобную информацию от потенциального клиента, если тот интересен банку.

Г-н Гагарин отметил, что имеет смысл изучить перечень услуг банка и тарифы на эти услуги: «Желательно проследить их динамику за последние один-два года. Если выяснится, например, что депозитные ставки в банке выше рыночных, это может означать, что банк остро нуждается в средствах для поддержания текущей ликвидности».

Помимо этого, г-н Гагарин дал такие рекомендации: «Если банк – активный игрок на рынке ценных бумаг, держать в нем счет для ведения расчетно-коммерческих операций не стоит. Есть банки, которые специализируются исключительно на банковском обслуживании. Возможно, у них дорогие платежи или банк берет большие деньги ежемесячно за ведение счета, но это как раз хорошие признаки. Это значит, что банк зарабатывает именно с клиентов, а не с высокорискованных операций.

Анализ обслуживающего банка также поможет правильно оценить ситуацию, если банк, не имея финансовых проблем, стал жертвой слухов. После выбора банка рекомендуется открыть дополнительный расчетный счет в другом банке, желательно иной стратегической направленности».

Г-н Гагарин посоветовал следить, не занимается ли банк оказанием «околобанковских» услуг: «Сюда входят обслуживание фирм-однодневок, «черный нал», неправомерный вывод валюты за рубеж и другие подобные операции. Работа с таким банком существенно увеличивает финансовые риски предприятия. В течение 2004 и 2005 годов более 200 банков, оказывающих «неформальные» услуги, прекратило свое существование. При этом пропали или «зависли» на определенное время и деньги законопослушных клиентов».

Во избежание финансового кризиса на предприятии недостаточно анализа состояния обслуживающего банка. Г-н Гагарин посоветовал также осуществлять мониторинг партнеров по бизнесу. При работе с поставщиками и потребителями часто выгодно использовать принцип «just-in-time». Такая работа предполагает сокращение времени между поставками и оплатой товара, то есть отсутствие крупных дебиторско-кредиторских задолженностей.

Андрей Лешкевич, руководитель IT-департамента Группы компаний «Градиент Альфа», дополнил выступление г-на Гагарина в части применения информационных технологий для финансовой защиты бизнеса. По его словам, руководители предприятий не отдают себе отчета в том, что затраты на поддержание информационных технологий значительно ниже убытков, возникающих при разрыве информационной цепи.

Иван Новицкий, депутат Московской городской думы, рассказал участникам семинара о проблеме вооруженных захватов предприятий (технология захвата была подробно рассмотрена в № 1 «Консультанта» за 2005 год). Чаще всего это переназначение директора, смена акционеров и участников, переуступка прав на имущество, в особенности на здания, помещения и земельные участки. Неправомерные действия происходят с применением грубой силы, под прикрытием липовых или сфабрикованных документов.

Г-н Новицкий заключил, что «без отлаженной работы правоохранительных и судебных органов противостоять «захватчикам» невозможно. Пробелы в законах, выгодные «поглотителям», встречаются на каждом шагу и от попыток захвата не застрахована ни одна компания».

Единственным средством защиты «поглощенных» компаний в настоящее время являются своевременные меры по приостановке действия и судебной отмене сфабрикованных документов. Г-н Новицкий посоветовал в случае захвата «незамедлительно сообщить о случившемся происшествии в Управление по экономической безопасности Правительства Москвы, налоговые органы и прокуратуру».

Помимо действий, направленных на защиту конкретных потерпевших, необходимо совершенствовать и нормативную основу корпоративного законодательства. «Только внесением изменений, уточнений в российские законы можно если не добиться полного прекращения преступных посягательств на предприятия, то хотя бы установить заслон на пути большинства из них», – считает г-н Новицкий.

Марина Журавлева, эксперт «Консультанта»

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БУХГАЛТЕРА

Полная информация о правилах учета и налогах для бухгалтера.

Только конкретный алгоритм действий, примеры из практики и советы экспертов.

Ничего лишнего. Всегда актуальная информация.

Мы пишем полезные статьи, чтобы помочь вам разобраться в сложных проблемах бухучета, переводим сложные документы «с чиновничьего на русский». Вы можете помочь нам в этом. Это легко.

*Нажимая кнопку отплатить вы совершаете добровольное пожертвование

Источник

10 простых правил финансовой безопасности

1. Не реагируйте на тревожные звонки, письма, SMS или сообщения в соцсетях о том, что вашему родственнику или знакомому нужны деньги. В этом случае стоит попытаться связаться с этим родственником или знакомым и сообщить, от их имени рассылаются такие сообщения, — возможно их аккаунт взломали.

2. Не переходите по ссылкам в письмах о выигрыше денег, гаджета или другого приза. Скорее всего, по ссылке вы получите только вирус.

3. Вообще не переходите по неизвестным ссылкам, не отвечайте и не перезванивайте по сомнительным номерам. Даже если ссылка кажется надежной, а телефон верным, стоит всегда сверять адреса с доменными именами официальных сайтов организаций, а номера проверять в официальных справочниках.

4. Никому никогда не сообщайте коды подтверждения из SMS-сообщений.

5. Не передавайте банковскую карту посторонним. Требуйте проведения операций с ней только в личном присутствии и старайтесь никогда не терять ее из виду.

Как делать покупки в интернете безопасно

Сегодня поговорим о том, какие сайты считаются сомнительными, как разоблачить мошенническую страницу и делать покупки в интернете безопасно.

6. Никому не сообщайте пин-код от банковской карты, не пишите его на карте и храните отдельно. Набирая пин-код, всегда прикрывайте клавиатуру рукой. В том числе, при расчете в кафе и магазинах.

7. Не делайте покупки и не вводите код CCV/CVC на сомнительных сайтах.

8. Если банковская карта потерялась, немедленно сообщите в банк и заблокируйте ее. То же самое — если вам пришло SMS-сообщение о покупке или снятии денег в банкомате, а вы этого не делали. Для этого полезно иметь телефон службы поддержки банка под рукой.

9. Всегда осматривайте банкомат перед использованием. Необходимо убедиться, что над клавиатурой и на картоприемнике нет посторонних прикрепленных предметов, а клавиатура не шатается.

10. Не используйте открытые точки Wi-Fi (интернет в общественных местах: транспорте, кафе, кинотеатрах), когда заходите в интернет-банк или пользуетесь мобильным банковским приложением.

Частным лицам

Компаниям

О фонде

Справка

Информация о структуре и составе акционеров фонда, в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», соответствует информации, направленной 02.08.2021 в Банк России для размещения на официальном сайте Банка России.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» использует cookie (файлы с данными о прошлых посещениях сайта) для персонализации сервисов, удобства и безопасности пользователей. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера.

АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ» является дочерней компанией ООО «ИК «Ленинградское адажио». ИК «Ленинградское адажио» входит в группу компаний «РЕГИОН».

© 2004—2021, АО «НПФ «Достойное БУДУЩЕЕ», официальный сайт, лицензия Инспекции негосударственных пенсионных фондов Минтруда РФ № 67/2 от 16 апреля 2004 года.

Источник

Стратегическое обеспечение финансовой безопасности.

Финансовая безопасность достигается деятельностью в финансовой сфере и в сопряженных с ней сферах: денежно-кредитной, экономической, социальной, международно-финансовой и т.д.

Основные цели и задачи обеспечения финансовой безопасности как государства, так и компании:

— определение факторов, влияющих на финансовую и производственную деятельность, их формализация;

— построение системы ограничений, ликвидирующих неумышленное и предумышленное воздействие.

Обеспечение финансовой безопасности (англ. financial security) — комплекс мер, методов и средств по защите экономических интересов государства на макроуровне, корпоративных структур, финансовой деятельности хозяйствующих субъектов на микроуровне.

Обеспечение финансовой безопасности государства — залог достижения эффективного экономического роста в Российской Федерации. Применяемые в настоящее время законодательными и исполнительными органами Российской Федерации средства и методы управления обеспечением экономической и финансовой безопасности государства явно недостаточны.

Обеспечение финансовой безопасности РФ — это деятельность государства и всего общества, направленная на осуществление общенациональной идеи, на защиту национальных ценностей и национальных интересов через поддержание финансовой стабильности, выражающейся сбалансированностью финансов, достаточной ликвидностью активов и наличия необходимых денежных, валютных, золотых и т.д. резервов.

Такая деятельность направлена также на упреждение и ликвидацию угроз развитию и укреплению прав и свобод личности, материальным и духовным ценностям общества, конституционному строю, суверенитету и территориальной целостности страны.

При этом функции обеспечения финансовой безопасности России не ограничиваются и не сводятся только к защите. Главным приоритетом деятельности государства в сфере обеспечения финансовой безопасности является развитие его граждан, повышение качества их жизни.

Обеспечение финансовой безопасности страны в настоящее время возможно только при соблюдении национальных интересов России при проведении экономических реформ и учете существующих угроз.

Создание системы финансовой безопасности — эвристический процесс, заключающийся в решении многокритериальных задач, требующих участия высокопрофессиональных специалистов в различных областях.

Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности — часть стратегии развития, посредством которой ее руководители решают две наиболее важные задачи, составляющие коммерческую тайну: 1) развитие новых и(или) модернизация существующих методов продвижения продукции и услуг на товарных и финансовых рынках, позволяющие ей оптимизировать поступление и распределение денежных и приравненных к ним средств с учетом сбалансированного распределения различного рода рисков и способов их покрытия, поиск оптимальной корпоративной структуры капитала; 2) построение финансового менеджмента в рыночной среде, характеризующейся высокой степенью неопределенности и повышенным риском.

Наиболее важный аспект в решении задачи обеспечения финансовой безопасности компании — построение оптимальной структуры ее капитала на базе общепринятых коэффициентов, что позволяет оптимизировать управление задолженностью компании и методы привлечения дополнительных денежных ресурсов на финансовом рынке.

Как система финансовой безопасности включает также комплекс задач по устранению конфликта интересов между субъектами инфраструктуры финансового рынка на уровне государства и подразделениями компании на уровне корпорации. Среди апробированных методов и средств ликвидации конфликта интересов — четкое построение документооборота и контроль за его соблюдением; жесткое распределение прав доступа различных субъектов и подразделений к информации; иерархия полномочий, а также установление условных барьеров, т.н. «китайских стен» (англ. Chinese wall), с помощью которых служащие различных хозяйствующих субъектов и их подразделений с потенциальной возможностью конфликта интересов разделяются во времени и пространстве. Отдельно решается задача безопасности при передаче данных по локальным, распределенным или глобальным сетям от случайного либо умышленного изменения, уничтожения, разглашения, а также несанкционированного использования.

Система принимаемых мер должна быть прозрачна — введение механизмов безопасности не должно нарушать нормальную работу всей системы; задержки в процессе передачи данных, вносимые программными и техническими средствами безопасности, должны быть минимальными; не должна также уменьшаться надежность передачи. При этом сами средства безопасности должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Среди основных национальных интересов России в области финансовых отношений можно отметить следующие:

· повышение эффективности финансовой системы как важнейшего регулятора рыночных отношений, на основе подержания государственных расходов в соответствии с имеющимися ресурсами и бюджетными ассигнованиями при соблюдении таких приоритетов, как целевое инвестирование в сферу наукоемкого и высокотехнологичного производства;

· усиление сдерживания инфляционных процессов;

· противодействие «бегству» российского капитала за границу;

· стимулирование иностранных капиталовложений (особенно долгосрочных в сферу производства);

· создание единой сбалансированной правовой основы, обеспечивающей эффективное формирование и функционирование финансово-кредитной системы социально ориентированного рыночного хозяйства страны, а также правоохранительного механизма по его защите от воздействия криминальных процессов и посягательств.

Что же угрожает сейчас национальным интересам России в области финансовых отношений?

Угрозами финансовой безопасности на уровне государства являются: мировые финансовые кризисы, влияние теневых структур на финансовую систему, утечка капитала за границу, разногласия органов управления по поводу распределения и использования ресурсов бюджетной системы, финансовые нарушения.

Внутренние угрозы (порождаются в основном неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями (бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические преступления и т.д.) в управлении финансовой системой государства):

· целенаправленного инвестирования приоритетных отраслей экономики, борьбы с инфляцией, предотвращения утечки капиталов за рубеж и создания предпосылок для развития российского предпринимательства;

· низкая платежеспособность населения;

· сокращение роли внутренних социально-экономических стимуляторов экономического роста;

· рост криминализация экономических отношений;

· рост экономической преступности, коррупции;

· рост финансовых потерь в результате увеличения масштабов и углубления социальной напряженности в сфере экономических отношений.

Внешние угрозы:

· утрата Россией части своих внешнеэкономических позиций в результате ее вытеснения иностранными конкурентами с зарубежных рынков;

· нарушение национальных приоритетов России в финансовой области из-за продвижения иностранными партнерами выгодных им экономических проектов и финансовых программ;

· формирование иностранными партнерами такой структуры внешнеэкономических связей с Россией, когда последняя постепенно превращается в их сырьевой придаток;

· противодействие равноправному участию России в международных структурах кредитно-финансового регулирования;

· наличие внешней финансовой задолженности России, зависимость от иностранных кредитов;

· криминализация некоторых видов внешнеэкономических связей с Россией, неконтролируемый вывоз капиталов из России;

· активизация экономической разведки в кредитно-финансовой сфере страны;

· стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей, интернационализации мирового хозяйства (называемого глобализацией);

· постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность которых создает напряженную обстановку, высокая степень концентрации финансовых ресурсов как на макроэкономическом уровне (бюджетные системы государств и международных организаций), так и на глобальном уровне (межгосударственная экономическая интеграция, включая ее финансовую и валютную составляющую);

· растущая автономизация субгосударственных субъектов (ТНК, ТНБ и др.), располагающих значительной финансовой властью, их влияние на хозяйственные комплексы отдельных стран;

· высокая степень мобильности и взаимосвязи финансовых рынков на базе новейших информационных технологий;

· многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма;

· беспрецендентное взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств, которые все больше и больше зависят от мировых финансов (многие специалисты признают, что глобальная финансовая система больше не проводит границу между внутренней и внешней экономической политикой страны, обе они проникают друг в друга и формируют друг друга по мере того, как глобальные рынки переносят последствия внутренней политики любой страны также на экономики других стран);

· усиление конкуренции и трений между государствами в экономической и иных сферах, использование мощными экономическими акторами стратегий завоевания мирового экономического пространства;

· чрезмерная зависимость национальных экономик (в частности, бюджетного сектора) от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми;

· глобальное нарастание неустойчивости мировой финансовой системы, возникновение угрожающих кризисных тенденций, неспособность современных финансовых институтов (в том числе международных) эффективно их контролировать.

Отмечается стремление иностранного финансового капитала оказывать влияние на направленность и темпы реализации важнейших российских государственных программ в области обороны, науки и техники, вытеснить продукцию России с международного рынка вооружений и военной техники, получить неограниченный доступ к стратегическим минерально-сырьевым ресурсам нашей страны, современным технологиям, навязать контракты на поставку устаревших и экологически вредных производств и технологий.

Наблюдается избирательная направленность инвестиционной политики западных стран в сторону увеличения объема портфельных инвестиций и инвестиций в рынок корпоративных ценных бумаг за счет уменьшения доли прямых финансовых вложений в различные отрасли экономики страны.

Противоправная деятельность иностранцев на российском фондовом рынке проявляется в виде внедрения в обход антимонопольного законодательства крупного зарубежного капитала в российскую экономику с целями перепрофилирования, свертывания производства или ликвидации конкурентоспособных на мировом рынке товаров и услуг российских предприятий, завоевания внутреннего рынка России и завладения российской собственностью путем активного участия в процессах приватизации и акционирования.

Прослеживается тенденция к использованию коммерческих банков, находящихся под контролем иностранного капитала, для завладения предприятиями и организациями, имеющими стратегическое значение для экономики страны.

Все эти угрозы весьма негативно влияют на состояние защищенности экономики России и требуют внесения серьезных коррективов в организацию системы обеспечения финансовой безопасности России, а также в отечественное законодательство (в частности, необходимо внесение изменений в закон о государственной тайне и принятие закона о коммерческой тайне).

Одно из наиболее ярко выраженных полей деятельности субгосударственных финансовых систем — разнообразные транснациональные бизнес-структуры (ТБС), включая ТНК, ТНБ и т.п. Мощные экономические акторы (в первую очередь ТНК и ТНБ), действующие в глобальных масштабах, пытаются для облегчения своих целей завоевания экономического пространства «денационализировать» территорию государств.

Это особенно характерно для сферы экономики и финансов. Достаточно сказать, что многие сферы государственного управления, относящиеся к макроэкономическому уровню, — налогообложение, валютные курсы, учетная ставка и т.п. становятся «регулируемыми» крупнейшими ТБС, когда речь идет о соблюдении их интересов в каких-то областях мирового хозяйства. Воздействие ТБС на макроэкономическую ситуацию может проводиться как в прямой форме (немало примеров тому, когда ТБС проводят активное лоббирование своих интересов в правительствах стран, а в ряде стран «третьего мира» были случаи их участия и в государственных переворотах), так и в косвенной — через планирование своего бизнеса влияния на объемы и структуру экспорта и импорта (а от этого зависят и курсы национальных валют, и темпы роста национального дохода, и инвестиционная привлекательность стран и т.д.).

Основными структурными звеньями финансовой безопасности для России являются: федеральный бюджет, бюджеты регионов, консолидированный бюджет, финансовый рынок, государственный долг (внешний и внутренний), платежный баланс, финансы корпораций и финансы домашних хозяйств. Главная задача обеспечения финансовой безопасности государства — повышение эффективности государственной политики и финансовой системы.

Стратегия финансовой безопасности — это политический и экономический курс в деятельности финансовых органов государственной власти, экономических и финансово-банковских структур, направленный на создание условий и ресурсов финансовой стабилизации и экономического роста при сохранении и укреплении единства и целостности России, ее экономического пространства и финансовой системы.

Финансовая безопасность страны должна обеспечиваться всеми средствами и инструментами государственной политики, всеми хозяйствующими субъектами и финансовыми институтами, участвующими в выработке и реализации сформулированной стратегии безопасности.

В стратегии финансовой безопасности целесообразно структурировать следующие важнейшие аспекты:

• цели и задачи финансовой безопасности в конкретных условиях ее социально-экономического развития в кратко- и долгосрочной перспективе;

• средства и инструменты выбранной стратегии;

• пути и направления создания необходимых финансовых условий и финансовых ресурсов возобновления экономического роста;

• средства и способы противодействия угрозам финансовой безопасности.

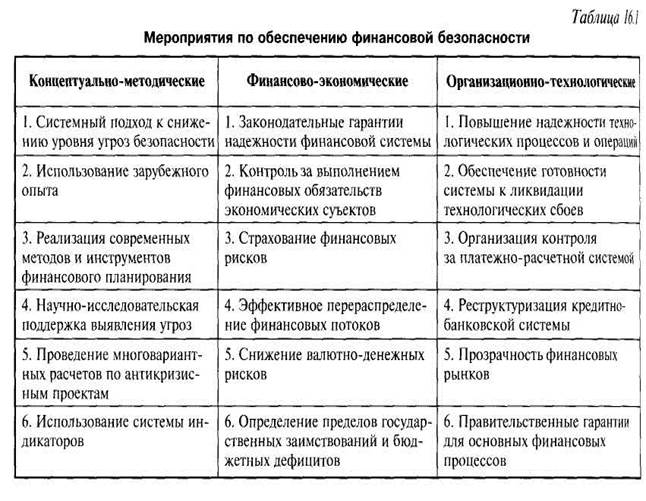

В рамках отмеченных структурных элементов стратегии финансовой безопасности необходим анализ текущего состояния финансово-экономических процессов, путей, факторов и способов положительного воздействия на финансово-экономическую ситуацию для предотвращения или смягчения угроз неустойчивости, а также решения задач экономической и финансовой стабилизации и создания финансовых условий и ресурсов экономического роста (табл. 16.1).

Важнейшая задача текущей политики на федеральном и региональном уровнях — создание механизма обеспечения финансовой безопасности, с помощью которого должны быть достигнуты следующие приоритетные цели:

• активизация финансовой сферы реального сектора путем мобилизации внутрихозяйственных резервов;

• преодоление дезинтеграции финансовой и денежно-кредитной системы,

• достижение согласованного действия всех основных звеньев финансовой инфраструктуры: бюджетной, налоговой и кредитной систем, фондового рынка, системы страхования, валютных и других инструментов;

• формирование и целевое использование инвестиционного потенциала производства, активизация инвестиционного процесса в целом;

• возмещение и накопление капитала на новой технической основе;

• создание механизма меж- и внутриотраслевой конкуренции капиталов;

• устранение преимуществ спекулятивного банковского и торгового капиталов по сравнению с промышленным капиталом;

• разрешение кризиса неплатежей как одной из существенных причин нынешнего тяжелого финансового положения подавляющего большинства предприятий.

Необходимо замкнуть кругооборот финансовых и бюджетных ресурсов в национальной экономике, перекрыть «черные дыры» утечки капиталов, развернуть финансовые потоки в сторону реального сектора экономики, отказаться от чрезмерных ожиданий стихийного самооздоровления российской экономики. Для проведения такой политики необходимы политическая воля, а также концентрация и усиление федеральной власти, в том числе повышение координирующей роли федеральных экономических и финансовых ведомств.

Особую роль в обеспечении финансовой безопасности государств играют органы экономической разведки. Например, в США среди таких органов следует выделить специальный отдел ЦРУ под названием Strategic and Business Group, в Японии — Departament of Research and Planning, в Швеции — Defence Research Establishment, а также SAPO (Служба национальной безопасности). Органы экономической разведки (по своей сути являющиеся частью национальных систем ГФК) занимаются контролем за экономической активностью на национальной территории враждебных в политическом и военном отношениях стран.

Среди различных видов разведывательной деятельности следует выделить:

противодействие:

· — незаконной конкуренции в ущерб национальным предприятиям;

· — нелегальным коммерческим операциям иностранных конкурентов;

· — враждебным приобретениям «стратегических» предприятий;

· — дезинформации, наносящей урон национальным предприятиям;

мониторинг:

· — зарубежных технологических достижений, которые могут отрицательно сказаться на конкурентоспособности отдельных отраслей национальной экономики;

· — международных финансовых рынков с целью прогнозирования спекулятивных операций или ситуаций, способных дестабилизировать национальную экономику;

наблюдение:

· — за рынками слияний и поглощений;

· — за источниками энергии и стратегического сырья с целью предотвратить неожиданные перебои со снабжением. Однако экономическую разведку необходимо понимать гораздо шире, а именно как систему информационных сетей, способную проводить поиск, обработку и распространение информации, полезной для национальной экономики и ее субъектов;

· — за поведением крупных мультинациональных компаний.

Пути совершенствования системы финансовой безопасности России следует принять во внимание в современных условиях:

· установление пределов иностранного участия в капитале отечественных организаций;

· отраслевые ограничения (ограничение или запрещение доступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые особо важными для экономического и социо-культурного развития государства);

· меры в отношении кампаний, осуществляющих ограничительную деловую политику, искажающую условия конкуренции;

· требования в области производства, использования местных компонентов, передачи технологий и т.п.;

· разработка действенных систем контроля привлечения и использования средств иностранных заимствований.

· необходимы механизмы, препятствующие, с одной стороны проникновению в страну финансовых средств нелегального происхождения, с другой – незаконному оттоку ресурсов из страны.

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности России необходимо решение следующих задач:

• обеспечение устойчивости финансовой системы путем оптимизации бюджетной и налоговой политики федерального центра,

• минимизации зависимости регионов от федерального бюджета, нормализации финансовых потоков,

• устойчивости банковской системы,

• снижения внешнего и внутреннего долга и обеспечения финансовых условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности.

Заключение

1. В схеме обеспечения национальной безопасности одно из ведущих мест занимает финансовая безопасность. Финансовая система наиболее уязвима в плане защиты интересов российских производителей на рынке, учитывая, что правовое обеспечение финансовой системы — наиболее отсталая сфера российского законодательства, слабо согласованная с мировой практикой.

2. Основные сегменты финансовой безопасности страны: бюджетно-налоговый, валютно-денежный, кредитно-банковский, внебюджетный. Учитывая сложность системы обеспечения финансовой безопасности, устранение угроз в отдельных сегментах должно решаться в комплексе взаимосвязанных мер в других сферах. Диспропорции в движении финансовых ресурсов обостряют критические ситуации в экономике, нарушая нормализацию жизнедеятельности общества.

3. В настоящих условиях перед экономикой стоит проблема стратегии финансовой безопасности, способной обеспечить безопасное функционирование всех элементов финансово-экономического механизма страны.

На макроуровне финансовая безопасность — способность государства в мирное время и при чрезвычайных ситуациях адекватно реагировать на внутренние и внешние отрицательные финансовые воздействия.

К основным мерам обеспечения финансовой безопасности относятся: концептуально-методические (системный подход, использование зарубежного опыта и др.), финансово-экономические (законодательные гарантии, контроль за выполнением обязательств, страхование рисков и др.), организационно-технологические (надежность технологических процессов, реструктуризация кредитно-банковской системы, прозрачность финансовых рынков и др.).

Финансовое оздоровление предприятий и организаций — главное условие выхода российской экономики на траекторию активного развития, для чего необходимо замкнуть кругооборот финансовых ресурсов в экономике, прекратить утечку капиталов, развернуть финансовые потоки в сторону реального сектора.

В целом залогом финансовой безопасности должно стать строгое соблюдение законодательства, скрупулезное отношение к оформлению документов финансово-хозяйственной деятельности и делопроизводства, постоянное отслеживание изменений в законодательстве.

Финансовая безопасность государства состоит в способности его органов: обеспечивать устойчивость экономического развития государства; обеспечивать устойчивость платежно-расчетной системы и основных финансово-экономических параметров; нейтрализовывать воздействие мировых финансовых кризисов и преднамеренных действий мировых акторов (государств, ТНК, субгосударственных группировок и др.), теневых (кланово-корпоративных, мондиалистских, мафиозных и др.) структур на национальную экономическую и социально-политическую систему; предотвращать крупномасштабную утечку капиталов за границу, “бегство капитала” из реального сектора экономики; предотвращать конфликты между властями разных уровней по поводу распределения и использования ресурсов национальной бюджетной системы; наиболее оптимально для экономики страны привлекать и использовать средства иностранных заимствований; предотвращать преступления и административные правонарушения в финансовых правоотношениях (в том числе легализацию -отмывание- доходов, полученных преступным путем).

Все перечисленное также можно представить как некоторые задачи (их полный перечень довольно широк), которые должны решать органы государственной власти и управления в целях обеспечения безопасного и эффективного функционирования не только элементов финансовой системы государства, но и всех взаимосвязанных с ней звеньев государственного управления.

Как сказано в Государственной стратегии экономической безопасности, “устойчивость финансовой системы определяется уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, нормализацией финансовых потоков и расчетных отношений, устойчивостью банковской системы и национальной валюты, степенью защищенности интересов вкладчиков, рынка ценных бумаг, снижением внешнего и внутреннего долга и дефицита платежного баланса, обеспечением финансовых условий для активизации инвестиционной деятельности”. В принятой Государственной стратегии экономической безопасности собственно финансовые ее аспекты освещены явно недостаточно (вопросы финансовой системы упомянуты лишь вскользь и далеко не полно). Между тем, как справедливо отмечает известный итальянский эксперт по международным финансам Фульчери Бруни Рочча, финансы — это канал проникновения, позволяющий контролировать извне страну-должника. Внешний контроль может быстро распространиться на все стороны экономической, а затем и социальной жизни. Так обретают черты новые формы вассалитета и колониализма. И чем больше у государства возможностей контролировать пространство финансов в границах деятельности государства, тем увереннее можно говорить о существовании/продолжении традиционных суверенных прерогатив государства и, следовательно, его особого пространства. Если в международных отношениях запрещено использование военной мощи, то использование экономической и особенно финансовой мощи позволяет обеспечить столь же насильственное проникновение в страну-соперницу, как это можно сделать с помощью самолетов и танков: предприятия нельзя разбомбить, но можно закрыть, людей нельзя убить, но можно сделать безработными или, по существу рабами.

Угрозы финансовой безопасности России можно подразделить на внутренние и внешние.

Внутренние угрозы порождаются в основном неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями (бесхозяйственность, волокита, разнообразные экономические преступления и т.д.) в управлении финансовой системой государства.

В современных условиях особую роль играют внешние угрозы. Среди основных причин возникновения внешних угроз финансовой безопасности России, по нашему мнению, следует выделить следующие:

1. стремительное развитие процесса транснационализации экономических связей, интернационализации мирового хозяйства (называемого глобализацией);

2. постоянное увеличение огромной массы капиталов, крайняя подвижность которых создает напряженную обстановку, высокая степень концентрации финансовых ресурсов как на макроэкономическом уровне (бюджетные системы государств и международных организаций), так и на глобальном уровне (межгосударственная экономическая интеграция, включая ее финансовую и валютную составляющую);

3. растущая автономизация субгосударственных субъектов (ТНК, ТНБ и др.), располагающих значительной финансовой властью, их влияние на народохозяйственные комплексы отдельных стран;

4. высокая степень мобильности и взаимосвязи финансовых рынков на базе новейших информационных технологий;

5. многообразие финансовых инструментов и высокая степень их динамизма;

6. беспрецендентное взаимопроникновение внутренней и внешней политики государств, которые все больше и больше зависят от мировых финансов (многие специалисты признают, что глобальная финансовая система больше не проводит границу между внутренней и внешней экономической политикой страны, обе они проникают друг в друга и формируют друг друга по мере того, как глобальные рынки переносят последствия внутренней политики любой страны также на экономики других стран);

7. усиление конкуренции и трений между государствами в экономической и иных сферах, использование мощными экономическими акторами стратегий завоевания мирового экономического пространства;

8. чрезмерная зависимость национальных экономик (в частности, бюджетного сектора) от иностранного краткосрочного спекулятивного капитала, делающая их финансовые системы чрезвычайно уязвимыми;

9. глобальное нарастание неустойчивости мировой финансовой системы, возникновение угрожающих кризисных тенденций, неспособность современных финансовых институтов (в том числе международных) эффективно их контролировать.

Пути совершенствования системы финансовой безопасности России следует принять во внимание в современных условиях:

1. установление пределов иностранного участия в капитале отечественных организаций;

2. отраслевые ограничения (ограничение или запрещение доступа иностранных инвестиций в отрасли, признаваемые особо важными для экономического и социо-культурного развития государства);

3. меры в отношении кампаний, осуществляющих ограничительную деловую политику, искажающую условия конкуренции;

4. требования в области производства, использования местных компонентов, передачи технологий и т.п.;

5. разработка действенных систем контроля привлечения и использования средств иностранных заимствований.

Финансовая безопасность отражает состояние и готовность финансовой системы государства к своевременному и надежному финансовому обеспечению экономических потребностей в размерах, достаточных для поддержания необходимого уровня экономической и военной безопасности страны. Финансовая безопасность достигается деятельностью в финансовой сфере и в сопряженных с ней сферах: денежно-кредитной, экономической, социальной, международно-финансовой и т.д. Поэтому концепция и стратегия финансовой безопасности должны находить отражение в концепции и государственной стратегии экономической безопасности, в экономической, бюджетной и денежно-кредитной политике и т.п. Стратегия финансовой безопасности должна также обеспечивать достижение основных целей национальной безопасности Основные цели и задачи обеспечения финансовой безопасности как государства, так и компании: определение факторов, влияющих на финансовую и производственную деятельность, их формализация; построение системы ограничений, ликвидирующих неумышленное и предумышленное воздействие. Создание системы финансовой безопасности — эвристический процесс, заключающийся в решении многокритериальных задач, требующих участия высокопрофессиональных специалистов в различных областях. Для компаний разработка стратегии финансовой безопасности — часть стратегии развития, посредством которой ее руководители решают две наиболее важные задачи, составляющие коммерческую тайну: 1) развитие новых и(или) модернизация существующих методов продвижения продукции и услуг на товарных и финансовых рынках, позволяющие ей оптимизировать поступление и распределение денежных и приравненных к ним средств с учетом сбалансированного распределения различного рода рисков и способов их покрытия, поиск оптимальной корпоративной структуры капитала; 2) построение финансового менеджмента в рыночной среде, характеризующейся высокой степенью неопределенности и повышенным риском.

Источник