Височные украшения древних славян — хронология, типология, символика

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

По внешним и технологическим признакам височные кольца делятся на группы: проволочные, бусинные, в которой выделяется подгруппа ложнобусенные, щитковые, лучевые и лопастные.

Проволочные височные кольца.

Величина и форма проволочных колец служат признаком для выделения в них отделов: перстнеобразных, браслетообразных, среднего размера колец и фигурных. Среди первых трех отделов существует деление на типы: замкнутые (со спаянными концами), завязанные (варианты: с одним концом и двумя концами), простые несомкнутые (рис. 1); с заходящими концами (варианты: крестообразные, в полтора – два оборота (рис. 2), с перегибом; загнутоконечные; S-конечные (рис. 3); плоскоушковые; крюкоконечные; петлеконечные; втульчатые .

Самые малые из проволочных перстнеобразные либо нашивали на головной убор, или вплетали в волосы. Они были широко распространены в X-XIII вв. по всему славянскому миру и не могут служить ни этническим, ни хронологическим признаком. Однако, полуторооборотные замкнутые проволочные кольца свойственны для юго-западной группы славянских племен [8].

Бужане (волыняне), древляне, поляне, дреговичи.

Для них характерны проволочные перстнеобразные височные кольца диаметром 1 до 4 см. Наиболее частыми являются кольца с несомкнутыми и заходящими друг на друга концами и, как разновидность последних, полуторооборотные кольца. Гораздо реже попадаются кольца загнутоконечные и S-конечные, а также полихромные, однобусенные и трехбусенные зерненые кольца.

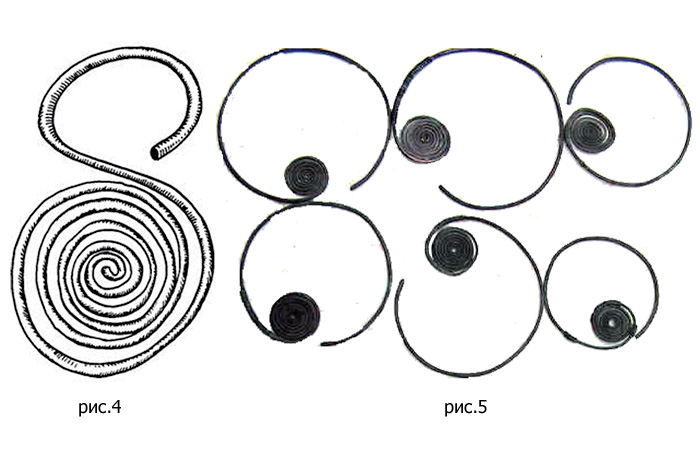

Этнографическим признаком северян являются проволочные фигурные спиральные кольца XI-XII вв., (рис. 4). Женщины носили их по два – четыре с каждой стороны [8]. Данный вид колец произошел от сприральных височных украшений, распространенных на левобережье Днепра в VI-VII вв., (рис. 5).

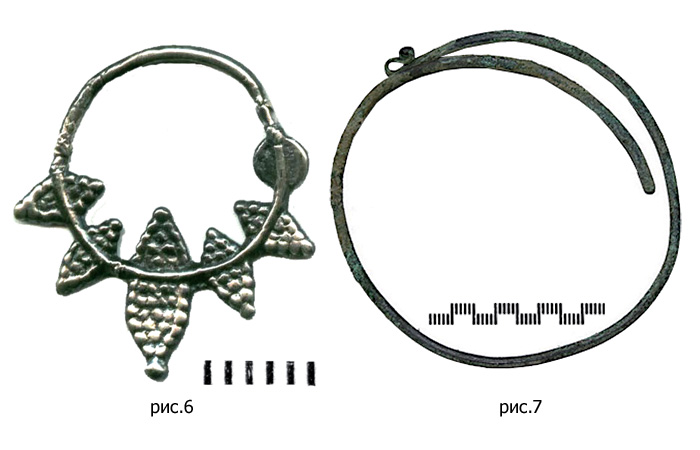

К наследию более ранних культур можно отнести встречающиеся на памятниках северян лучевые ложнозерненые литые височные кольца VIII-XIII вв., (рис. 6) Они представляют собой поздние копии дорогих ювелирных украшений. Кольца XI-XIII вв. отличаются небрежностью изготовления [2].

У смоленско-полоцких кривичей были браслетообразные проволочные височные кольца. Они крепились кожаными ремешками к изготовленному из бересты или ткани головному убору типа кички от двух до шести у каждого виска [8]. В основном это были кольца с двумя завязанными концами (XI – начале XII в.) и одним завязанным концом (XII-XIII вв.) [2]. В верховьях рек Истры и Клязьмы выявлен значительный процент встречаемости S-конечных колец (X-XII вв.), в то время как других регионах они встречаются достаточно редко, (рис. 7).

На этой территории встречаются браслетообразные проволочные височные кольца с заходящими концами крестообразные и загнутоконечные. Иногда к кольцам подвешивались на цепочках бубенчики с крестообразной прорезью (X-XI вв.) или трапециевидные (иногда подтреуголье) привески с циркульным орнаментом, (рис. 8).

Для словен новгородских характерны щитковые височные кольца . Наиболее ранним типом является кольцо диаметром 9-11 см с четко вырезанными ромбическими щитками, внутри которых пунктиром был изображен крест в ромбе. Окончания креста оформлялись тремя кружками. Оба конца кольца завязывались или один из них заканчивался щитком. Такой тип называется классическим ромбощитковым [8]. Он бытовал в XI – первой половине XII вв. Для конца XI-XII вв. характерен рисунок креста в ромбе и четырьмя кружками на поле. Со временем щитки становятся сглаженными, а затем и овальными. В орнаменте крест заменяют кружки или выпуклины. Уменьшается и размер колец. Характерными для конца XII-XIII вв. являются втульчатоконечные кольца, орнаментированные выпуклинами или продольным ребром [2]. Способ ношения этих колец аналогичен проволочным браслетообразным.

В XIII-XV вв. у словен новгородских широкое распространение получают серьги в виде перевернутого знака вопроса [8, 9], (рис. 9).

Анализируя символику этих типов височных колец Б.А. Рыбаков [7] пишет: «Круглая кольцевидная форма, позволяющая говорить о солярной символике, была у височных колец дреговичей, кривичей и словен новгородских. У словен большое проволочное кольцо расплющивалось в 3-4 местах в ромбические щитки, на которых гравировалась крестообразная фигура или квадратная «идеограмма нивы». В этом случае солнечный символ — круг — сочетался с символом земного плодородия».

Вятичи и Радимичи.

Лопастные и лучевые кольца.

Самые ранние лучевые кольца, (рис. 10), относятся к Роменской и Боршевской культурам VIII-X вв. [8]. Образцы XI-XIII вв. отличаются грубой выделкой [2]. Бытование древнейшего типа семилопастных колец относится к XI в., (рис. 11).

В своей работе Т.В. Равдина [4] отмечает, что «древнейшие семилопастные височные кольца размещены, за одним исключением, за пределами ареала классических семилопастных колец». В той же работе говорится так же, что «постепенного хронологического и морфологического перехода от древнейших семилопастных XI в. к семилопастным москворецким XII-XIII вв. нет». Однако находки последних десятилетий показывают, что это не совсем так. Например, несколько древнейших семилопастных колец найдено в Звенигородском районе Московской области [10]. По имеющимся у меня достоверным данным, фрагменты этого типа колец часто встречаются наряду с фрагментами, как его называют археологи, первого типа простого семилопастного кольца, (рис. 12), на поле, близ бывшего (почти полностью уничтожено оползнями в реку) городища Дуна (Тульская обл., Суворовский р-н).

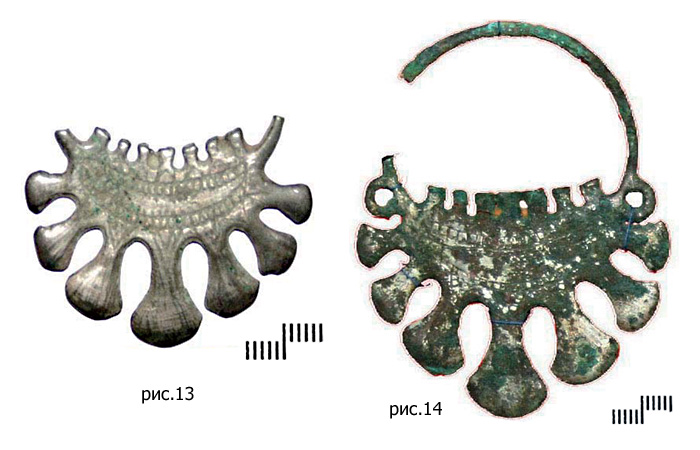

По данным археологов этот тип бытовал на рубеже XI-XII вв., а стало быть, несмотря на отсутствие переходной формы, мог быть следующей ступенью развития семилопастного кольца [6]. Для данного типа характерны малые размеры, каплевидные, скругленные лопасти и отсутствие боковых колечек. В первой половине XII в. на кольцах появляются боковые колечки, заштрихованный орнамент, заходящий на каждую лопасть острыми кончиками, секировидная форма лопасти, (рис. 13).

В середине века существовало много переходных вариантов семилопастных колец. Например, бывают кольца: с боковыми колечками и каплевидными лопастями; с орнаментом и каплевидными лопастями; с секировидными лопастями, но с незаходящим на них орнаментом и т.д. Для поздних колец характерно наличие всех трех признаков, (рис. 14).

Развитие семилопастного кольца во второй половине XII-XIII вв. идет по пути увеличения размеров, а так же усложнения узоров и орнаментов. Существует несколько типов сложных колец конца XII – начала XIII вв., но все они достаточно редки. Количество лопастей может быть также три или пять, (рис. 15), однако их количество не влияет ни на типологию, ни на хронологию.’

Нельзя не обойти вниманием одну неувязку, отмеченную Т.В. Равдиной [5]. Дело в том, что район, где выявлено наибольшее количество поздних семилопастных колец, а именно Подмосковье, согласно летописям вятическим не был. Напротив, летописные вятические верховья Оки характеризуются небольшим количеством находок этого типа колец. Отсюда встает законный вопрос: правомерно ли считать поздние семилопастные кольца атрибутом племени вятичей?

Следует отметить, что древнейший тип семилопастных колец так же часто встречается на земле Радимичей и его определяют, как прототип семилучевых, (рис. 16), XI-XII вв. [4]. Подмечая этот факт, Б.А. Рыбаков [7] делает вывод, что данный «тип попал, очевидно, волго-донским путем в землю Вятичей и Радимичей, был хорошо воспринят местным населением и просуществовал, видоизменяясь, до XIII в., дав начало радимичским семилучевым височным кольцам X — XI вв. и вятическим семилопастным XII в., дожившим до татарского нашествия. В основе его кольцо, в нижней части которого торчат вовнутрь несколько зубчиков, а вовне — более длинные треугольные лучи, часто украшенные зернью. Связь с солнцем ощущается даже в научном наименовании их — «семилучевые». Впервые попавшие к восточным славянам кольца этого типа не были чьим-либо племенным признаком, но со временем закрепились в радимичско-вятических землях и стали в X — XI вв. таким признаком этих племен. Носили семилучевые кольца на вертикальной ленте, пришитой к головному убору». Подобные наборы украшений называются ленточными [1].

К ленточным относятся и украшения с бусинными височными кольцами . От перемещений насаженные на кольцо бусины фиксировались обмоткой тонкой проволокой. Эта обмотка создавала также интервалы между кольцами.

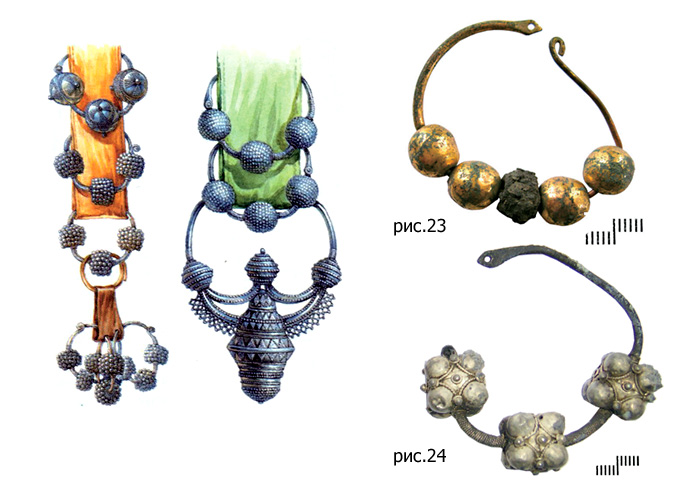

Бусинные височные кольца имеют разновидности [6]: гладкие, имеют варианты: кольца с бусинами одинакового размера, X — нач. XIII вв., (рис. 17), и кольца с бусинами разного размера, XI — XIV вв.; ложчатые XI-XII вв.; гладкие со сканью, (рис. 18); мелкозерненые (рис. 19); крупнозерненые XII-XIII вв.; ажурно-филигранные, (рис. 20); зернено-филигранные XII в., (рис. 21); узелковые XI в., (рис. 22); комбинированные, (рис. 23); полихромные X-XI вв., с бусиной из пасты, стекла, янтаря или камня .

Отдельно следует выделить височные кольца с бусинами сложной формы, украшенными сканью, (рис. 24). Данный тип, называемый Киевским был широко распространен в XII- первой половине XIII в. в княжествах, находившихся на территории современной Украины.

В сельской местности, кроме Суздальского ополья, бусинные кольца встречаются не часто, но они были широко распространены среди зажиточных горожанок. Ленты с набором трехбусинных колец обычно завершались связкой из двух-трех подобных колец или утяжеленной красивой привеской, (рис. 25).

С первой половины XII в. такой привеской стал звездчатый колт [5] с широкой дужкой и уплощенным верхним лучом, (рис. 26). Во второй половине столетия вместо верхнего луча появляется лунничная часть с узкой дужкой.

Со временем размеры колтов уменьшаются. Сканно-зернистые лучевые колты являлись подлинными шедеврами древнерусского ювелирного искусства. Украшением высшей знати были лунничные полые колты , выполненные из золота и украшенные с обеих сторон эмалевыми рисунками, (рис. 27, 28).

Существовали подобные колты и из серебра, (рис. 29). Они украшались чернью. Излюбленными мотивами были изображения русалок (сиринов) с одной стороны и турьих рогов со стилизованными семенами с другой. Близкие изображения можно встретить и на других украшениях, описанных в статье Василия Коршуна » Древнерусские привески и амулеты XI – XIII веков «. По мнению Б.А. Рыбакова подобные рисунки являли собой символы плодородья [7]. Лунничные колты обычно носились на цепочке, закрепленной к головному убору в районе виска.

Во второй половине XII в. стали появляться полые эмалевые лунничные колты, выполненные из меди. Они украшались позолотой и эмалевыми рисунками. Сюжеты рисунков были схожи с теми, что были на их «знатных» аналогах. Медные колты, естественно, были значительно дешевле, нежели колты из драгоценных металлов, и получили более широкое распространение, (рис. 30-32).

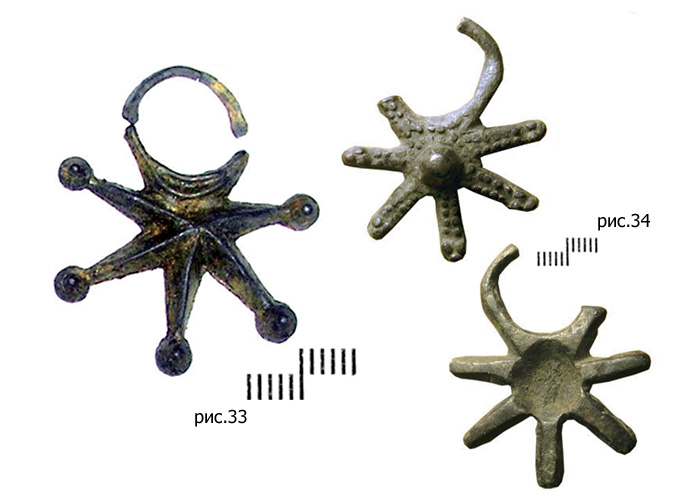

Еще более дешевыми были отлитые в жестких имитационных литейных формах колты из оловянисто-свинцовых сплавов, (рис. 33, 34), бытовавшие до XIV в. [9]. Так единичными поздними дешевыми переливками, напоминающими капли слез по утраченному древнему ювелирному искусству, закончилась эпоха височных украшений домонгольской Руси. Монголо-татарское нашествие нанесло непоправимый удар, как по бытовавшим техникам, так и традициям. Для того чтобы оправиться от него, понадобилось не одно десятилетие.

Автор: Василий Коршун.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Жилина Н.В. «Русский ювелирный убор», Родина №11-12, М., 2001.

2. Левашева В.П. «Височные кольца, Очерки по истории русской деревни X-XIII вв.», М., 1967.

3. Недошивина Н.Г. «К вопросу о генетической связи радимичских и вятичских височных колец», Труды ГИМ. В. 51. М. 1980.

4. Равдина Т.В. «Древнейшие семилопастные височные кольца», 1975.СА. №3.

5. Равдина Т.В. «Семилопастные височные кольца», Проблемы советской археологии. 1978, М.

6. Равдина Т.В. «Типология и хронология лопастных височных колец», Славяне и Русь, М., 1968.

7. Рыбаков Б.А. «Язычество древней Руси», М., 1988.

8. Седов В.В. «Восточные славяне в VI-XIII вв.», Археология СССР, М., 1982.

9. Седова М.В. «Ювелирные изделия Древнего Новгорода (X-XV вв.)», М., 1981.

10. Станюкович А.К. и др., Работы Звенигородской экспедиции, АО 1999, М., 2001.

11. «Украшения из драгоценных металлов, сплавов, стекла, Древняя Русь. Быт и культура», Археология СССР, М., 1997.

12. Коршун В.Е. «Родная старина. Обретая утраченное», М., 2008.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник

—> —>Меню сайта —>

Каталог статей

Височные кольца — специфическая деталь славянского женского костюма. Их изучение сводилось к общему анализу, построению типологической классификации, определению хронологии; кроме того, практически все исследователи пытались определить их место в костюме изучаемой эпохи и способ ношения. Как правило, височные кольца находят у висков погребенных и на этом ,основании относят к категории головных украшений. В решении вопроса о том, как они носились, подобного единства мнений не существует. Это объясняется тем, что исследователи неизбежно сталкиваются с рядом сложностей, вызванных, прежде всего, спецификой источниковедческой базы (Арциховский А.В., 1930, с. 46; Musianowicz К., 1949, с. 117; Сабурова М.А.,1974, с. 85).

Источниками, позволяющими воссоздать металлический головной убор древнерусских женщин, являются материалы раскопок погребений с точкой фиксацией височных колец in situ, а также изобразительные материалы и письменные свидетельства этой эпохи. К сожалению, исследователи не всегда указывают источник информации о способах ношения этих украшений, вследствие чего степень достоверности реконструкций резко снижается.

Большинство исследователей считают, что височные кольца могли носиться по-разному. Чаще других в публикациях упоминаются два способа кошения колец. По мнению некоторых исследователей, кольца надевали или продевали через кожаный ремешок, полоску ткани, шерстяной шнурок, надетые на голову, или прикрепляли к краю головного убора более сложной конструкции. Впервые эту точку зрения высказал В.И. Сизов в конце прошлого века (Сизов В.И., 1895, с. 186). Она неоднократно повторялась в дальнейшем и сохраняет свое значение и доныне (Арциховский А.В., 1930, с. 46; Рыбаков Б.А., 1932, с. 32, 33; 1988, с. 521; Монгайт А.Л., 1947, с. 83; Корзухина Г.Ф., 1954, с. 59; Шмидт Е.А., 1957, с. 207; Розенфельдт Р.Л., 1963, с. 219; Русанова И.П., 1966, с. 19; Левашева В.П., 1967, с. 7; Соловьева Г.Ф., 1978, с. 171; Рябинин Е.А., 1986, с. 53; Археологiя i нумiзматыка Беларусi, 1993, с..566; Седов В.В., 1994, с. 56).

Особый интерес представляет находка из Гочевского могильника. В одном из погребений височные кольца были нанизаны на обруч металлического головного венчика (Шинаков Е.А., 1982, с. 93).

Иногда височные кольца прикрепляли на специальные кожаные полоски, которые затем уже привешивали к головному убору в области висков (Сабурова М.А., 1975, с. 18, 19).

Еще один способ ношения колец реконструировал Н.И. Булычов по материалам раскопанных им погребений вятичей (Булычов Н.И., 1913, с. 17). Здесь кольца вплетали непосредственно в волосы (иногда в виде цепочки) или прикрепляли к прическе лентами или ремешками, которые сперва продевали через кольца, а затем вплетали в волосы (Рыбаков Б.А., 1948, с. 240; Седова М.В., 1981, с. 9; Сабурова М.А., Седова М.В., 1984, с. 114). Этот способ ношения колец в сочетании с разными вариантами причесок наиболее детально реконструировала М.А. Сабурова по материалам погребений могильников Новинки I и II Вологодской обл. (СабуроваМ.А., 1974). Подобные реконструкции приводят в своих работах и западные археологи‑слависты (Musianowicz К., 1949, с. 117, 118; Георгиева С., Пешева Р., Х955, с. 541; Нидерле Л., 1956, с. 241; Милчев А., 1963, с. 22; Гатев П., 1977, с. 33).

Некоторые исследователи высказывали предположение, что определенные типы височных колец могли носиться продетыми в уши, являясь по существу серьгами (Археалогiя i нумiзматыка Беларусi, 1993, с. 566; Сабурова М.А., 1974, с. 89-91; Пушкина Т.А., 1987, с. 53). Одним из первых авторов этой гипотезы был А.В. Арциховский. Тем не менее, он считал невозможным выделять серьги в отдельную категорию украшений, подчеркивая, что археологи обычно не в состоянии определить способ ношения височных колец (Арциховский А.В., 1930, с. 46). К этой точке зрения склонялись Г.Ф. Корзухина и Б.А. Рыбаков, категорически отрицая ношение серег, продеваемых в мочки ушей, в древнерусский период (Корзухина Г.Ф., 1954, с. 59; Рыбаков Б.А., 1988, с. 521).

Несмотря на это утверждение, известны случаи находок височных колец, продетых в ушные раковины, которые частично сохранились. Это трехбусинные кольца из Поворовских курганов (Рабинович М.Г., 1940, с. 89), проволочные кольца из Акатовской курганной группы и из кургана 4 Бабаевского могильника (Недошивина Н.Г., 1961, с. 6; Тухтина Н.В., 1961, с. 14). О нескольких находках бусинных височных колец «в правом ухе» женских и мужских костяков сообщают авторы раскопок болгарского некрополя Ловеч Х—XIII вв. При этом они не указывают, были ли обнаружены сами фрагменты ушных раковин (Георгиева С., Пешева Р., 1955, с. 541).

Эти наблюдения остались практически незамеченными в дальнейшем. Они основывались только на визуальных наблюдениях авторов раскопок, не были подкреплены специальными исследованиями и именно поэтому, вероятно, вызывали недоверие и сомнение. Если ношение тонких проволочных височных колец в качестве серег некоторые исследователи допускали (Левашева В.П., 1967, с. 7), то сообщение М.Г. Рабиновича о находке трехбусинных височных колец в мочках ушей в последующих работах не упоминается.

Таким образом, в современной археологической науке господствующей является точка зрения, основанная на материалах раскопок погребений, согласно которой височные кольца носились либо вплетенными в волосы, либо на специальном кожаном ремешке или полоске ткани.

Письменные источники эпохи древней Руси содержат скудную информацию об украшениях. Но упоминания височных колец и серег крайне важны для нас. Так, например, хорошо известно описание костюма князя Святослава: «В одно ухо у него была вдета золотая серьга; она была украшена карбункулом, обрамленным двумя жемчужинами» — пишет византийский историк Лев Диакон (Лев Диакон, 1988, с. 82). В Чтении о Борисе и Глебе (конец XI в.) упоминаются кольца, косившиеся в ушах: «И се внезапу испадоста еи златии колци, иже ношаше въ ушию своею. » (Лукина Г.Н., 1974, с. 248). Ипатьевская летопись сообщает о сборе серебра Владимиром Галицким с городов Волыни (1150 г.): «Они же емлюче серебро изо ушью и с шин. » (Ипатьевская летопись, 1962, с. 417, л. 151 об.). Слово «серьга» встречается в памятниках древнерусской письменности начиная с XIV в. в значении мужского ушного украшения (Лукина Г.Н., 1974, с. 250).

Таким образом, приведенные письменные свидетельства подтверждают бытование ушных украшений у славян в Х—XIII вв. Безусловно, эти сведения нуждаются в объективных доказательствах, которые могут быть получены в процессе тщательного исследования височных колец, обнаруженных ранее, а также в ходе новых полевых работ с точной фиксацией места расположения украшений на погребенном.

В публикациях материалов раскопок погребений XI—XIII вв. исследователи иногда отмечают находки височных колец, продетых в фрагменты кожи, которые, по их мнению, являются остатками головного убора. Нами было предпринято медико‑

Рис. 1. Общий вид находки № 1 до восстановления

криминалистическое исследование пяти подобных находок. Все они, судя по погребальному инвентарю, происходят из женских погребений.

- Фрагмент «кожи» с продетыми в отверстия двумя семилопастными височными кольцами (рис. 1). Места находки: Смоленская губерния; Юхновский уезд, 1-я курганная группа у д. Ступенки, курган № 9. Автор раскопок Н.И. Буль1чов (1913, с. 46). Место хранения: ГИМ, опись № 159, № 23, 24. Семилопастные височные кольца принадлежат к самым ранним по типологии Т.В. Равдиной и датируются началом XII в. (Равдина Т.В., 1968, с. 138). Толщина дужек колец равна 2 мм. Они изготовлены из сплава на основе меди с высоким содержанием олова и имеют покрытие. Автор раскопок привадит два разных описания этой находки. В описании погребального инвентаря кургана он указывает, что «3 кольца были привязаны шерстяною лентою к кольцу из белого сплава» (Булычав Н.И., 1913, с. 46, рис. 26). Анализируя погребальный инвентарь в целом и в частности височные кольца, он пишет о том, что эти же три семилопастных кольца были связаны вместе, через их дужки был продет ремешок, который висел на круглом колечке, вплетенном в волосы (Булычов Н.И., 1913, с. 17).

- Фрагмент «кожи» с продетым в отверстие проволочным браслетообразным височным кольцом2 (рис. 2). Место находки: Московская обл., Балашихинский р-н, курганная группа у ст. Салтыковка, курган № 6. Автор раскопок А.Л. Монгайт (1947). Место хранения: музей археологии МГУ, опись 28, № 37. В этом погребении слева и справа от черепа были найдены по три круглоправолочны х завязанных височных кольца. По свидетельству автора, они были продеть] в полоски кожи, с помощью которых, очевидно, прикреплялись к прическе (Монгайт А.Л., 1947, с. 83, рис. 1, 4). Височные кольца изготовлены из сплава на основе меди с оловом и имеют покрытие.

Толщина проволоки, из которой они изготовлены, — 2 мм. Дата погребения, по А.Л. Монгайту, XII в.

- Фрагмент «кожи» с продетым в отверстие семилопастным височным кольцом. Место находки: Московская обл. Одикцовский р-н, 3-я курганная группа у д. Таганьково, курган 2. Автор раскопок С.С. Ширинский. Место хранения: музей археологии МГУ. полевой NQ 2. Фрагментированнае семилопастное височное кольцо с надетыми на него проволочным перстнеобразным височным кольцом и фрагментом кожи было обнаружено на плечевом отростке правой лопатки погребенной (Ширинский С.С., 1958, с. 8). Семилопастное кольцо относится к типу развитых, имеющих дату вторая половина XII—XIII в. (Равдина Т.В., 1968, с. 140). Оно изготовлено из сплава на основе меди с высоким содержанием олова и имеет покрытие. Толщина дужки кольца — 2 мм.

- Фрагмент «кожи» с продетым в отверстие проволочным перстневидным височным кольцом. Место находки: Московская обл., Щелковскнй р-н, 1-я курганная группа у д. Каблуково, курган 3 9, погребение № 1. Авторы раскопок А.А. Коновалов и Л.Р. Кызласов. Кольцо было обнаружено у «височных костей черепа» (Коновалов А.А., 1968, с. 33). Обруч кольца разомкнутый, один край его изогнут в дугу. Оно изготовлена из сплава на основе меди, основными легирующими компонентами которого являются олово, свинец, цинк. Толщина проволоки — 1,5 мм. Дата курганной группы ХТ—XII вв. (Коновалов А.А., 1972, с. 152).

- Фрагмент «кожи» с продетыми в одно отверстие думя проволочными височными кольцами (рис.. 3). Место находки: Московская обл. Мытищинский р-н, курганная груда у д. Пирогово, курган № 12. Автор раскопок Ю.Л. Щапова. Место хранения: музей археологии МГУ, полевой № 12. Височные кольца обнаружены у затылка (Щапова Ю.Л., 1960, с. 2). Одно проволочное браслетообразное кольцо изготовлено из сплава на основе меди. Края его не сохранились, но, по утверждению автора раскопок, кольцо относилось к типу завязанных (Щапова Ю.Л., 1960, с. 2). Толщина проволоки — 2 мм. Другое кольцо также сохранилось не полностью. Оно относится к типу браслетообразных. Сохранившийся конец его расплющен и имеет отверстие. Толщина проволоки — 1,4 мм. Дата курганной группы —XII—XIII вв.

Рис. 4. Фрагмент «кожи» из находки № l после восстановления. Частные элементы ушной раковины: 1 — внешний край и часть завитка; l — ладьевидный желобок; 3 — часть средней и нижней ветвей противозавитка; 4 — часть мочки; 5— отверстия для украшений

Исследование этих находок производил сотрудник медика-криминалистического отделения лаборатории Бюро Республиканского центра судебно-медицинский экспертизы Минздравмедпрома РФ А.С. Агапов. Цель исследования сводилась к определению видовой и региональной принадлежности фрагментов «кожи». Оно включало в себя визуальное и стереомикроскопическое изучение (МБС-2) объектов до восстановления и после. Восстановление объектов в уксусно-водно-спиртовом растворе (1:7:2), приготовленном по прописи А.Н. Ратневского № 1 (1972 г.), проводилось на протяжении 3,5 мес.

В результате первоначального исследования объектов на основании выявленных внешних морфологических признаков (форма фрагментов в целом, конфигурация краев, характер рельефа поверхностей) было установлено, что объекты № 1, 5 являются в значительной степени мумифицированными фрагментами ушных раковин человека; объект № 2 является почти полностью сохранившейся правой ушной раковиной человека, задняя сторона которой оказалась скрепленной в процессе высыхания с фрагментом правой височной кости и ее сосцевидного отростка. Сильная деформация и фрагментированность, значительные окислы на поверхности не позволили определить конкретную видовую принадлежность объектов № 3 и 4 на данном этапе исследования.

После восстановления в растворе фрагменты «кожи» расправились, приобрели равномерную темно-коричневую окраску, а также мягко- и упруго-эластичную консистенцию, близкую к физиологической консистенции кожи человека.

В ходе последующего исследования были получены подтверждения результатов первоначальных наблюдений, а также выявлены некоторые новые детали. Представ-

Рис. 5. Анатомические образования из находки № 2 после восстановления. Частные элементы комплекса: 1 — завиток; 2 – противозавиток; З – мочка; 4 — полость ушной раковины; 5 — «пальцевая» ямка; б — фрагмент чешуи височном кости; 7- отверстия для украшений

ленный фрагмент «кожи» из находки № 1 в восстановленном виде является биологическим объектом антропологического происхождения, а именно частью левой ушной раковины человека (рис. 4). Об этом убедительно говорят хорошо сохранившиеся частные анатомические элементы внешнего строения (части завитка, противозавитка, ладьевидного желобка и мочки). В нижней части фрагмента хорошо заметны три отверстия овально-щелевидной формы, размерами

0,2 x 0,1 см, располагающиеся на одной условной поперечно-дугообразной линии в 0,3 см друг от друга. В среднее и крайнее «правое» отверстия до восстановления были продеты украшения. Аналогичное отверстие расположено в верхней части фрагмента в области правого края.

Объект № 2 после восстановления представляет собой комплекс, состоящий из анатомически и топографически взаимосвязанных образований правой височной области головы человека: ушная раковина овальной формы (4,2 х 2,5 х 0,4 см) с сохранившимся фрагментом кожи заушной области (2,5 х 1,3 х 0,2-0,25 см); фрагмент листка надкостницы (23 х 1,3 х 0,1 см); фрагмент правой височной кости (3,5 х 2,7 х 0,5 см), включающий в себя часть ее чешуи и ячеистую часть сосцевидного отростка (рис. 5). В препарате полностью восстановились общие и частные внешние и структурные признаки и элементы, характеризующие вышеуказанные анатомические образования и позволяющие сделать следующий вывод: представленный на исследование комплекс мумифицированных биологических тканей имеет ярко выраженное антропологическое происхождение. Детальными исследованиями

Рис. б. Фрагмент «кожи» из находки № 5 после восстановления. Частные элементы ушной раковины: 1 — внешний край завитка раковины; 2 — мочка; 3 — нижняя ветвь противозавитка; 4 — полость ушной раковины; 5 — отверстия для украшений

восстановленной ушной раковины установлено наличие в ней трех изолированных друг от друга сквозных отверстий овально-щелевидной формы (0,2 х 0,1 см), однотипного характера, располагающихся последовательно на одной условной вертикальной линии. До восстановления препарата в нижнее отверстие было продето проволочное украшение. Учитывая однотипность двух других отверстий, можно считать, что они образованы искусственно для (и в процессе) ношения подобных украшений.

Объект № 3 сильно фрагментирован, однако сохранившиеся частные элементы строения позволяют утверждать, что в препарате представлена часть мочки левой ушной раковины, подвергшаяся мумифицированию, с относительно хорошо сохранившимся ее нижне-наружным краем. В сквозное отверстие до восстановления препарата было продето украшение.

Внешние и структурные видимые признаки восстановленного объекта № 4 позволяют считать, что он имеет антропологическое происхождение и является фрагментом подвергшейся мумифицированию левой ушной раковины человека. В отверстие, расположенное в области мочки, до восстановления было продето украшение.

В восстановленном виде объекта № 5 отчетливо проявились внешние общие и частные признаки и элементы анатомического строения, свидетельствующие о том, что в препарате представлена почти полностью сохранившаяся правая ушная раковина человека (рис. 6). В области верхнего и нижнего края ушной раковины расположено по одному отверстию.

Таким образом, в ходе исследования установлено, что все представленные фрагменты «кожи» антропологического происхождения: находки № 1, 3, 4 представляют собой фрагменты левых ушных раковин человека; находка № 2 — анатомо-топографически взаимосвязанный комплекс, состоящий из правок ушной раковины с участком кожи заушной области, фрагментов надкостницы и правой височной кости человека; находка № 5 — фрагмент правой ушной раковины человека. В фрагменте № 1 в налична четыре отверстия для украшений, в № 2 — три отверстия, в № 5 — два отверстия, в фрагментах №№ 3 и 4 — по одному отверстию. Общее состояние отверстий, их сглаженные, омозолевшие края свидетельствуют о том, что они были сформированы прижизненно в результате контакта с массивными предметами (украшениями) на протяжении длительного периода. Следовательно, факт использования височных колец в качестве серег в XI—XIII вв. является доказанным.

Следует отметить тот немаловажный факт, что проведенные медико-криминалистические исследования по восстановлению представленных биологических объектов являются своего рода уникальными, так как в доступной нам специальной литературе не обнаружено данных о восстановлении подобных объектов, а именно ушных раковин, столь большой давности.

На основании обнаруженных ранее и изученных нами находок установлено, что в качестве «серег» могли носить разные височные кольца: проволочные браслетообразные (в частности, завязанные), перстневидные, семилопастные, трехбусинные.

Большинство исследователей эпохи древней Руси разделяют серьги и височные кольца, относя их к разным категориям украшений. Критериями подобного деления выступают форма и размеры предметов. Украшения легкие, небольшого размера, которые имеют тонкую дужку или обруч, как правило, с декоративным элементом (бусы, привески и т.д.), исследователи часто называют серьгами независимо от места их расположения на погребенном (Рыбаков Б.А., 1948, с. 241; Корзухина Г.Ф., 1954, с. 108 и далее; Рябинин Е.А., 1986, с. 57). Украшения массивные, большого размера (например, браслетообразные, особенно завязанные, щитковые височные кольца) не могли использовать в качестве серег и носили около висков (Георгиева С., Пешева Р., 1955, с. 541; Шмидт Е.А., 1957, с. 207; Милчев А., 1963, с. 33). Исследование, проведенное нами, опровергает это утверждение, так как продетые в отверстие ушных раковин кольца имеют разные форму, размеры, а толщина дужек или обручей колеблется от 1,4 до 2 мм. Толщина дужек семилопастных височных колец, как правило, составляет 1,9-2,1 мм, толщина проволоки браслетообразньjх височных колец — 1,5-2,2 мм. Следовательно, кольца, использованные в качестве серег в изученных нами находках, нельзя назвать ни тонкими, ни небольшими. Очевидно, что подобные украшения древнерусские женщины могли носить и как височные кольца, и как серьги. Оформление краев обручей также не является признаком того или иного вида украшений. Единственным критерием различия между ними может выступать только место ношения, а не форма и размеры.

Таким образом, височные кольца носились по-разному, в том числе и продетыми в ушные раковины, являясь по существу серьгами. В таких случаях их могли носить как по одному, так и несколько в одном ухе. Этот факт говорит о том, что древнерусские женщины, используя височные кольца в качестве серег, соблюдали традицию ношения именно колец — по несколько экземпляров с одной стороны головы. Ярким подтверждением этого выступает фрагмент ушной раковины из находки № 5, в нижнем отверстии которого было продето два височных кольца. О креплении нескольких колец в одном отверстии кожаной повязки упоминает польская исследовательница К. Мусинович (Musianowicz К., 1949, с. 117). В находках № 2 и № 5 браслетообразные височные кольца были завязанными, что предполагает их длительное ношение.

На данном этапе исследования трудно определить соотношение разных способов ношения височных колец. Это объясняется рядом причин: различной степенью сохранности погребенных и материалов, из которых могли быть сделаны головные уборы; недостаточно точной фиксацией находок при раскопках, в частности произведенных в конце XIX — начале ХХ в., когда было исследовано большинство курганных погребений.

В эпоху древней Руси височные кольца и серьги, вероятно, сосуществовали как две близкие категории головных украшений. Форма и конструкция височных колец способствовали тому, что они оказались многофункциональным, трансформируемым украшением, которое можно было использовать и в качестве колец, и в качестве серег. Вероятно, под давлением тогдашней моды произошло постепенное вытеснение височных колец серьгами, и утратилась традиция ношения нескольких украшений с одной стороны головы. Начиная с XIV в. кольца в значении украшения для головы не упоминаются в письменных источниках. Не известны они и по погребальным памятникам. Вероятно, в это время племенной убор с характерным для него набором височных колец окончательно выходит из употребления, а серьги становятся наиболее любимой и неотъемлемой деталью женского головного убора.

Источник