- Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Виды дефектоскопии

- Содержание

- Особенности выбора метода неразрушающего контроля

- Визуально-измерительный контроль сварки внешним осмотром

- Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов

- Магнитная дефектоскопия сварных соединений

- Радиографический контроль сварных соединений. Контроль рентгеновскими и гамма-лучами

- Рентгеновский контроль

- Контроль гамма-излучением

- Видео: неразрушающие методы контроля

- Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов

- Методы неразрушающего контроля сварных соединений

- Магнитный контроль

- Вихретоковый контроль

- Оптический контроль

- Контроль проникающими веществами (каппилярный метод)

- Электрический контроль

- Радиоволновой конроль

- Тепловой контроль

- Акустический (ультразвуковой) контроль

- Радиационный контроль

Методы неразрушающего контроля сварных соединений. Виды дефектоскопии

Содержание

К неразрушающим методам контроля сварных соединений относятся контроль внешним осмотром и различные виды дефектоскопии. Неразрушающий контроль основан на получении информации о контролируемых материалах с помощью электромагнитных и акустических полей, а также от проникающих в металл изделия различных веществ.

Для выявления внутренних сварных дефектов широко используют дефектоскопию рентгеновскими лучами, дефектоскопию гамма-излучением, ультразвуковую дефектоскопию, магнитные методы дефектоскопия (например, магнитопорошковая дефектоскопия), контроль шва на проницаемость (в том числе, метод капиллярной дефектоскопии), вакуумную дефектоскопию.

Особенности выбора метода неразрушающего контроля

Выбор оптимального метода неразрушающего контроля зависит от следующих факторов:

1. От физических свойств контролируемого металла

2. От толщины сварного соединения

3. От типа сварного соединения и его толщины

4. От состояния поверхности соединения

5. От особенностей изготовления сварной конструкции

6. От технико-экономических показателей метода контроля и других факторов.

Характерной особенностью большинства методов неразрушающего контроля является, то, что выявление дефектов происходит лишь косвенным путём, в результате анализа определённых физических свойств сварного соединения, которые не влияют на работоспособность изделия.

Например, при радиационной дефектоскопии дефекты типа «нарушения сплошности» определяют по интенсивности ионизирующего излучения, проходящего через шов. Результаты подобных методов контроля зачастую сложно расшифровать, поэтому в их проведении должен быть задействован квалифицированный персонал.

Поскольку среди существующих методов контроля нет универсального, который гарантировал бы выявление всех дефектов, то важно, в первую очередь, обнаружить недопустимые дефекты. У каждого из методов есть свои преимущества и недостатки. В большинстве случаев используют несколько методов. Такой подход позволяет обнаружить дефект с большой долей вероятности. Далее рассмотрим каждый из методов контроля в отдельности.

Визуально-измерительный контроль сварки внешним осмотром

С помощью внешнего осмотра можно выявить только наружные дефекты сварного шва. Осмотр можно производить как невооружённым глазом, так и при помощи увеличительного стекла с многократным увеличением. Размеры сварных швов проверяют с помощью шаблонов и мерительного инструмента.

Внешний контроль обычно применяют ко всем сварным швам, независимо от степени ответственности конструкции и от применения других способов контроля. Подробнее о данном методе контроля рассказывается на странице: «Контроль сварных швов внешним осмотром и измерением».

Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов

Метод ультразвуковой дефектоскопии основан на свойстве ультразвуковых волн, проходить сквозь большую толщину металла, и отражаться от скоплений шлака, неметаллических включений и других дефектов сварного шва.

Ультразвуковые дефектоскопы работают по следующему принципу: пластинку из кварца или сегнетовой соли подвергают воздействию электрического поля высокой частоты. Под воздействием поля пластинка излучает ультразвуковые волны, которые направляются на сварное соединение.

На границе между однородным металлом и дефектом происходит отражение ультразвуковых колебаний, и отражённая волна воспринимается второй пластинкой. Под воздействием отражённой волны на этой пластинке образуется переменная разность потенциалов, величина которой зависит от интенсивности отражённой волны.

Далее электрические колебания, исходящие от пластинки, усиливаются и передаются в осциллограф. На экране осциллографа происходит одновременно изображение импульсов волны, направляемой на сварной шов, и волны, отражённой от дефекта в сварном шве. По расположению этих импульсов определяют расположение и характер сварного дефекта.

Ультразвуковой метод дефектоскопии позволяет выявить все известные дефекты сварных соединений. Более подробно о данном методе неразрушающего контроля рассказывается в статье: «Ультразвуковой контроль сварных швов. Ультразвуковая дефектоскопия».

Магнитная дефектоскопия сварных соединений

Суть метода магнитной дефектоскопии состоит в возбуждении неоднородного магнитного поля, проходящего через сварное соединение с образованием рассеянных магнитных потоков на участках, содержащих сварные дефекты.

Существует несколько методов магнитного контроля: магнитопорошковая дефектоскопия, магнитографический контроль и индукционный контроль. Магнитопорошковая дефектоскопия — самый простой из них, но и достоверность контроля у этого метода ниже, чем у других.

При магнитопорошковой дефектоскопии проверяемое соединение намагничивается, на его поверхность наносится магнитный порошок (железная окалина или мелкие железные опилки) или суспензия и через соединение пропускают магнитное поле. Магнитный порошок или суспензия, под действием магнитного поля, распределиться равномерно. Но в местах расположения дефектов будут наблюдаться скопления магнитного порошка (суспензии).

При магнитографическом контроле магнитное поле, пропускаемое через сварное соединение, записывают на магнитную плёнку. Для этого магнитную плёнку накладывают на соединение, во время прохождения по нему магнитного поля. Далее, с помощью магнитографических дефектоскопов с плёнки считываю записанную информацию, и преобразуют её в звук, или в изображение на мониторе дефектоскопа. Кроме этих методов, существует индукционный метод магнитной дефектоскопии.

Более подробную информацию об этих методах контроля можно узнать на странице: «Магнитные методы контроля сварных швов. Магнитная дефектоскопия сварки».

Радиографический контроль сварных соединений. Контроль рентгеновскими и гамма-лучами

Рентгеновский контроль

Рентгеновские лучи по-разному распространяются в различных материалах. Например, такие лучи будут по-разному проходить сквозь однородный металл, сквозь шлаковые включения или сквозь пустоту в металле. На этом свойстве рентгеновского излучения и основан метод рентгеновской дефектоскопии, схема которого показана на рисунке.

Для контроля сварного шва с одной его стороны устанавливают источник излучения, а с противоположной стороны — детектор. Рентгеновские лучи, проходя через шов от источника, облучают детектор (фотоплёнку или фотобумагу), на котором и отображается полная картина прохождения лучей сквозь металл. Наличие затемнённых мест на плёнке говорит о том, что интенсивность прохождения лучей в этих зонах было высоким, следовательно, в этих местах сварного соединения присутствуют дефекты. Более полную информацию о данном методе неразрушающего контроля смотрите на странице: «Радиографический метод контроля сварных соединений Ч.1 Контроль рентгеном».

Контроль гамма-излучением

Контроль гамма-лучами, также как и контроль рентгеном, основан на способности гамма-лучей по-разному проходить сквозь металл, неметаллические включения и пустоту в металле.

Схем гамма-контроля следующая: из ампулы, содержащей радиоактивные изотопы, направляется поток гамма-лучей на контролируемое соединение. С обратной стороны соединения находится кассета с фотоплёнкой или фотобумагой, на которой отображается полная картина прохождения лучей через металл. В местах выявленных дефектов на плёнке появятся затемнённые области. Для того чтобы упорядочить поток радиоактивного излучения, ампула помещена в свинцовый контейнер с маленьким отверстием, через который выходит поток гамма-лучей.

У радиационной дефектоскопии есть преимущества, по сравнению с рентгеновским просвечиванием. Например, гамма-лучи обладают большей проникающей способностью, что позволяет их использовать при контроле больших толщин металла, толщиной более 300мм. Кроме того, контроль гамма-излучением экономически более выгоден, т.к. имеет меньшую себестоимость. Но, у него также есть и свои недостатки. Например, радиация представляет большую опасность для здоровья человека. Более подробно о этом методе контроля сварки рассказано на странице: «Радиографический метод контроля сварных соединений Ч.2 Радиационный контроль гамма-излучением».

Видео: неразрушающие методы контроля

Источник

Неразрушающий контроль сварных соединений трубопроводов

Неразрушающий контроль сварных соединений (далее НКСС) — это способ выявить дефекты металла (дефектоскопия) благодаря, например, проникающему излучению, без физического вмешательства и нарушения целостности изделия, а также получить данные о структуре материала и его физико-химических свойствах. В этой статье пойдёт речь о промышленной дефектоскопии. НКСС — это обязательный этап строительства промышленных конструкций, так же он производится во время их дальнейшей эксплуатации.

Неразрушающий контроль сварных соединений осуществляется для магистральных газопроводов, трубопроводов отопления, изделий в машиностроении, резервуаров и разнообразных строительных конструкций.

Его нормы и методы описаны в ряде ГОСТов. Разработаны государственные стандарты, регламентирующие шесть видов неразрушающего контроля, описывающие каждый метод в отдельности, классифицирующие дефекты сварных швов и смежные тематики. Полный архив ГОСТов вы можете скачать здесь.

Методы неразрушающего контроля сварных соединений

Магнитный контроль

Официальное название по ГОСТу 21105-87 — магнитопопорошковый метод контроля. Основан на эффекте притяжения полями рассеяния, которые возникают в местах дефектов, магнитного порошка.

Этапы:

- намагничивание объекта контроля;

- нанесение на поверхность магнитного порошка;

- если в металле присутствуют дефекты, над ними образуются поля рассеяния, которые притягивают магнитный порошок, в результате чего на поверхности образуются рисунки;

- регистрация индикаторных рисунков визуальным методом или специальными приборами.

Ограничения метода заключаются в том, что он может применяться только для изделий из материалов, обладающих магнитными свойствами, так же магнитный контроль позволяет выявлять только поверхностные и подповерхностные дефекты, минимальная ширина раскрытия которых составляет 2мкм, минимальная протяжённость — 0,5мкм.

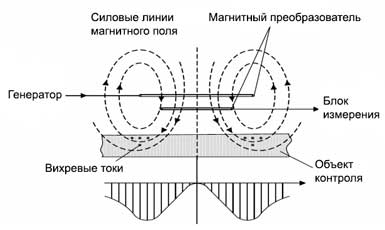

Вихретоковый контроль

Вихретоковый контроль сварных соединений основан на свойстве переменного магнитного поля возбуждать в объекте вихревые токи. В процессе участвуют генератор магнитного поля, преобразователь и объект изучения. Благодаря взаимодействию поля вихревых токов и поля преобразователя регистрируется нарушения структуры поверхностного и подповерхностного слоя. При прохождении прибора в районе дефекта магнитная стрелка отклоняется от базового положения; так же в некоторых дефектоскопах присутствует световая индикация и звуковая.

Оптический контроль

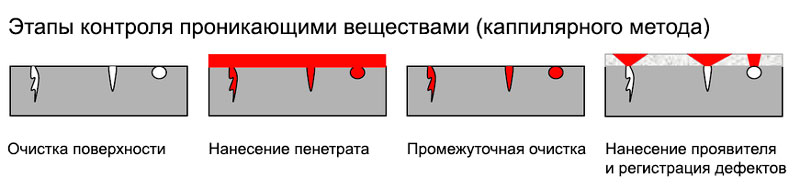

Контроль проникающими веществами (каппилярный метод)

Как правило, метод используется для контроля сварных соединений из нержавеющих металлов. Преимущество данного метода — в его простоте и скорости, так же по расположению и размеру обнаруженных дефектов можно судить об их характере и причинах возникновения. Недостатки — ручной труд, мало возможности для автоматизации, токсичность препаратов.

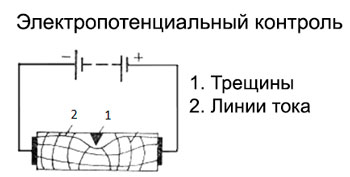

Электрический контроль

Электрический сварных соединений — первый из рассматриваемых нами, который позволяет выявлять глубинные дефекты. Этот метод реализуется на основе характеристик электрического поля объекта, которое возбуждается специальными приборами. Существует множество подвидов этого метода, суть которых сводится к одному — в местах повреждений металла характеристики электрического поля объекта меняются. В качестве индикатора изменений может быть порошок (электростатический порошковый метод), который образует структуры в местах полей рассеяния, которые присутствуют в зоне дефектов, или же электроискровой дефектоскоп (электроискровой метод), который регистрирует электрический пробой в месте дефекта, падение напряжения в местах дефекта при электропотенциальном методе.

Недостаток метода — физическое взаимодействие с объектом контроля, высокие требования к чистоте поверхности, зависимость от окружающей среды (например, в воде его реализовать невозможно, в отличие от вихретокового контроля). С другой стороны преимущество этого метода в том, что при его помощи можно проверить объект непосредственно в рабочих условиях, которые могли привести к дефектам — температура, вибрация, давление и т.д.

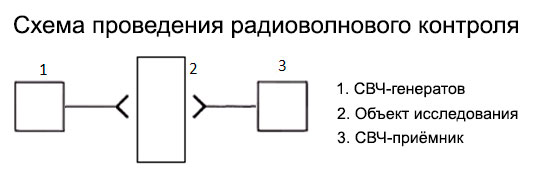

Радиоволновой конроль

Метод реализуется благодаря взаимодействию сверхчастотных электромагнитных волн радиодиапазона с объектом контроля, благодаря чему ещё называется СВЧ-методом неразрушающего контроля. В радиоволновом контроле участвуют СВЧ-генератор, который создаёт СВЧ-поле, объект контроля и СВЧ-приёмник, который регистрирует изменение параметров электромагнитного поля.

Поскольку важным условием для проведения радиоволнового контроля является радиопрозрачность объекта, а сварные швы трубопроводов — это довольно толстый слой металла, а не, например, диэлектрик, то метод является не самым эффективным для глубинного контроля сварных швов.

Тепловой контроль

При тепловом контроле сварных соединений объект исследования нагревается, затем его термические параметры регистрируются специальными приборами — тепловизорами, пирометрами и т.д. Места дефектов характеризуются тепловыми параметрами, отличными от всего объекта.

Преимущества данного метода в том, что его можно использовать при контроле любых материалов, он достаточно быстр и оборудование довольно мобильное, за единицу времени можно провести довольно большой объём работ. Недостатки его, как правило, обуславливаются окружающей средой. Тепловой контроль не рекомендуется проводить под прямыми солнечными лучами, во время осадков, во время тумана или ветра. Поверхность объекта должна быть чиста — грязь и инородные объекты могут исказить параметры инфракрасного (теплового) излучения. Так же повлиять на результаты могут взвешенные осадки, которые присутствуют в воздухе — пыль, сажа, дым, испарения.

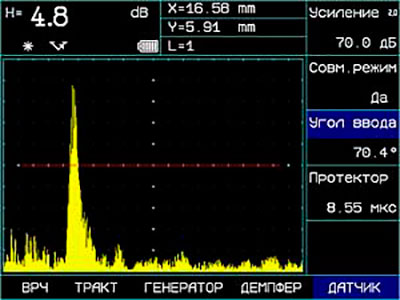

Акустический (ультразвуковой) контроль

Когда говорят об акустическом контроле сварных соединений обычно подразумевают ультразвуковой метод с частотой колебания волн выше 20 кГц. Ультразвуковой контроль наряду с радиографическим является обязательным по отношению к объектам повышенной зоны риска. Особенность ультразвука такова, что он будет бродить по объекту, пока не наткнётся на препятствие — это может быть задняя стенка объекта, после которой начинается воздух или же дефект, например, трещина, от которой он отразится (в случае эхо-метода). Металл и воздух обладают очень различающимися акустическими параметрами, поэтому благодаря ультразвуковому контролю можно обнаружить мельчайшие дефекты — от 10 -6. мм.

Общие недостатки метода — низкая достоверность исследования при работе с крупнозернистыми металлами (например, чугун), потому как ультразвуковой сигнал быстро рассеивается и затухает, а также с неоднородными по структуре сварными швами, выполненными из разных видов сталей.

Радиационный контроль

Схема проведения радиационного контроля практически для всех его видов схожа — через объект контроля пропускается ионизирующее излучение, которое фиксируется специальным экраном, это может быть рентгеновская плёнка, или флуоресцирующий экран и т.д. Чаще всего используется рентгенография (радиография) и гаммаграфия.

Рассмотрим основные этапы радиационного метода на примере радиографии:

- подготовка поверхности к контролю — зачистка от брызг металла, неровностей и инородных элементов, которые могут помешать расшифровке снимка;

- установка источника рентгеновского излучения, эталонов чувствительности (для определения чувствительности контроля) и принимающего экрана (рентгеновскую плёнку);

- просвечивание объекта контроля рентгеновским излучением;

- проявление полученных фотографий в специальном помещении со специальными осветителями — негатоскопами;

- расшифровка снимков.

Источник