Методы оценки единичных показателей качества

Метод определения коэффициентов весомости показателей качества.

Коэффициент весомости – количественная характеристика степени значимости конкретного показателя для оценки качества. Он служат для повышения достоверности экспертной оценки качества товаров.

Каждый показатель занимает в номенклатуре показателей качества по значимости определенное место. Например, для потребителей многих пищевых продуктов наибольшую значимость имеют вкус и запах, внешний вид, затем консистенция, а также содержимое отдельных веществ. Таким образом, оценивая товар при покупке, потребитель непроизвольно ранжирует показатели по степени их значимости на основании прошлого опыта. Эксперты же такое ранжирование показателей по степени значимости осуществляют на основании профессиональных знаний и умений. Кроме того, любой квалифицированный эксперт стремится оценить показатели качества товара с позиции массового потребителя.

Для определения коэффициента весомости используют шкалу порядка – предназначенную для упорядочивания (ранжирования) в возрастающем или убывающем порядке количественных характеристик свойств товаров и их коэффициентов весомости. При определении коэффициентов весомости показателей качества эксперты сначала оценивают наиболее важный (по их мнению) из этих показателей и присваивают ему определенное число, например 1. Все последующие показатели оцениваются в убывающем или возрастающем порядке по степени значимости. Например, второй по значимости показатель может получить цифру 2 (или 0,5) и т.д. После этого данные всех экспертов усредняются по каждому показателю. Может также применяться метод фиксированной суммы . В этом случае эксперты назначают коэффициенты весомости показателей, входящих в показатель верхнего уровня, причем сумма этих коэффициентов весомости должна быть равна заранее определенному числу:

как правило аналогично условию ΣМіj = 1.

Для корректировки результатов эксперты обычно делят коэффициент весомости каждого показателя на число, равное сумме всех коэффициентов весомости. Кроме того, можно уменьшать или увеличивать коэффициенты весомости отдельных показателей, пока ограничение не будет выполнено. Этот метод применяют только при небольшом количестве сравниваемых показателей.

Возможно использование и шкалы отношений . При ее применении коэффициенты весомости показателей составляющих иерархию, назначаются сначала для единичных показателей второго уровня относительно первого, затем третьего – относительно второго и т.д. лишь после этого определяются коэффициенты весомости единичных показателей первого уровня относительно качества в целом. Эти способы определения коэффициентов весомости основаны на методе последовательных сравнений, при этом проводится два тура опроса.

На практике широко применяется следующий метод:

· предварительное ранжирование экспертами показателей однородной группы. Первый ранг присваевается самому важному показателю, второй – следующему по важности и т.д. Если показатели равнозначны по важности, то им присваиваются одинаковые ранги. Количество показателей в однородной группе должно быть больше 4, если меньшее ранжирование не производится;

· определение экспертами коэффициентов весомости показателей. Показателю первого ранга присваивается коэффициент весомости 10. Коэффициент весомости следующего по важности показателя определяется как доля важности первого показателя и т.д. В результате этих действий эксперт определяет коэффициенты весомости единичных, а затем комплексных показателей качества;

· ознакомление экспертов со значениями коэффициентов весомости (и их обоснованиями), назначенными другими экспертами;

· эксперт после обсуждения может внести корректировки в свои оценки сучетом значений коэффициентов весомости;

· усреднение значений коэффициентов весомости – путем подсчета их среднеарифметических значений.

Дифференциальный метод оценки единичных показателей качества.

Данный метод применяют в том случае, когда необходимо провести анализ сопоставления уровня качества оцениваемой продукции и базового образца по отдельным (единичным) показателям. При таком сопоставлении определяют, достигнут ли уровень базового образца в целом, по каким показателям он достигнут, какие показатели наиболее отличаются от базовых.

Базовымназывается образец, принятый за основу при сравнении с реально достижимой совокупностью показателей качества продукции.

Для оценки уровня качества продукции дифференциальным методом рассчитывают значение относительных показателей качества продукции qi по формулам

где Рi – значение i-гo показателя качества оцениваемой продукции; Рiб – значение i-гo базового показателя; n – количество показателей качества продукции; i = 1, 2, 3, n.

Из этих формул выбирают ту, при которой увеличение сравниваемого показателя качества улучшает качество продукции.

В результате оценки уровня качества продукции дифференциальным методом принимают следующие решения:

· уровень качества оцениваемой продукции выше или равен уровню базового образца, если все относительные показатели качества больше или равны единице;

· уровень качества оцениваемой продукции ниже уровня базового образца, если все относительные показатели качества меньше единицы;

Для того чтобы приступить к дифференциальной оценке, необходимо разделить все оцениваемые показатели на две группы: на основные, отражающие наиболее существенные свойства данного изделия, и вторичные. Если относительные показатели, обладающие наибольшей значимостью, и часть второстепенных показателей больше единицы, то уровень качества оцениваемой продукции не ниже базового уровня.

В случае, когда часть основных относительных показателей больше или равна единице, а часть – меньше единицы, применяют другие методы оценки качества продукции, которые позволяют оценить качество товара в комплексе.

Метод «главных точек».

Данный метод заключается в построении графиков, называемых экспертными кривыми, характеризующими зависимость значения оценки единичного показателя от его значения в натуральном выражении (проценты и т.д.). Применение графиков дает возможность путем интерполяции находить значения оценок единичных показателей в промежутках между точками, координаты которых определены экспертным методом.

Главная точка – это значение оцениваемого показателя и качественное (смысловое) описание этого значения. Например, главными точками могут являться максимальное и минимальное значение оцениваемого показателя, его среднее значение либо значение соответствующие оптимуму качества и т.д.

При оценке единичных показателей качества методом «главных точек»различают измеримые (физико-химические показатели качества) и неизмеримые (эстетические, органолептические показатели качества) единичные показатели качества.

Минимальное число главных точек, которое целесообразно предложить эксперту, – три. Максимальное число точек – семь, что в большинстве случаев соответствует максимуму психологических возможностей эксперта (величине его «порога ощущения»). Соответственно такие методы называются методами трех главных точек и методами семи главных точек.

Для оценки измеримых показателей качества применяютметод трех главных точек. Эксперт разбивает значение показателя Рi на зоны, разделенные главными точками: максимальное, минимальное, среднее значения показателя и задается значениями оценок Кi в этих точках (шкала 0 – 1 или 0 – 10). Затем наносит точки в системе координат: по оси абсцисс – значение показателя Рi, по оси ординат – оценки показателя Кi. Потом строит индивидуальный график зависимости. На основе графиков, разработанных отдельными экспертами, рабочая группа строит средний график, который поступает к экспертам для обсуждения и корректирования. По скорректированному графику составляется таблица взаимосвязи значений единичного показателя качества и значений его оценок. Необходимо отметить, что построение кривой по трем точкам позволяет разработать лишь довольно приближенную модель оценки Кi.

Метод «семи главных точек» применяется для оценки неизмеримых показателей, значения которых определены органолептическим методом. Для этого эксперты фиксируют качественные различия показателей, присваивая им определенные градации качества и строят график взаимосвязи качественных градаций и оценочных баллов. В качестве градаций качества используют следующие формулировки: «очень низкое», «низкое», «ниже среднего», «среднее», «выше среднего», «высокое», «очень высокое». Семибалльная шкала является равномерной, т.е. при переходе от одного класса качества к другому оценка меняется на один балл.

Источник

Определение коэффициентов весомости

Каждый частный показатель имеет различную значимость –

весомость – для комплексного показателя. Существует большое количество

методов назначения или расчета коэффициентов весомости, однако в

квалиметрии используют лишь наиболее часто используемые.

Метод вспомогательной процентной шкалы

Вспомогательная шкала, предназначенная для назначения коэффициентов

весомости частных показателей, представляет собой совокупность

качественных (словесных) описаний, которые в обобщенной форме

характеризуют значимость показателя с точки зрения его влияния на качество

оцениваемого объекта. Вспомогательную шкалу, в этом варианте ее

применения, строят обычно в несимметричной форме, и значимость пока-

зателей выражают в %, принимая за 100% важность всех показателей

оцениваемой группы вместе. Метод удобно применять, начиная с первых

В качестве примера рассмотрим дерево основных показателей для оценки

качества некоторой широко распространенной услуги, например, доставки

Контрольная операция организовывается следующим образом:

назначенные экспертом коэффициенты весомости показателей двух соседних

уровней перемножаются с тем, чтобы получить их сопоставимые оценки –

Затем эксперту предлагается сопоставить в процентах значимость каждой

пары показателей, взятых из разных групп. Для этого назначаются контрольные

оценки qк(X)% и qк(Y)%. Если соотношение основных оценок отличается от

соотношения контрольных не более чем на 0.1, то их считают согласованными,

иначе пересматривают исходные оценки – табл.1.2.

После того, как все оценки оказываются согласованными, переходят к

проверке межэкспертной согласованности. Также как и ранее анализ начинают

с первых уровней дерева, проводя сравнение по каждому показателю (каждой

ветви дерева) отдельно.

Предварительно выбирают требуемый уровень согласованности задачи:

5% для более ответственных задач, и 10% – для менее ответственных. Если

оценки укладываются в соответствующий интервал, то их считают

согласованными и вычисляют окончательные средние значения. В противном

случае проводят процедуры согласования, рассмотренные выше.

Метод парных сравнений

В этом случае используют показатели одной группы, подлежащие

оцениванию, и строят таблицу (матрицу) размерностью n n, где n – число

показателей в группе. По левой и верхней сторонам таблицы заносят названия

(или просто номера) показателей. Показатели располагают по убыванию

значимости, для облегчения проверки внутренней непротиворечивости

индивидуальных оценок, т.к. числа в каждой строке должны монотонно

убывать слева направо. Если они возрастают, то оценки экспертов внутренне

противоречивы. Наиболее значимому показателю назначают максимальную

оценку по выбранной квалиметрической шкале. Как правило, используется

наиболее оптимальная по своему внутреннему строению 10-ти балльная шкала.

Затем этот показатель сравнивают со вторым показателем, которому

проставляют в первой строке оценку в баллах, соответствующую его

значимости, например, 6 баллов. После этого первый показатель сравнивают с

третьим и т.д. Закончив заполнение первой строки, таким же методом заполня-

ют вторую, принимая на этот раз уже весомость второго показателя в 10 баллов

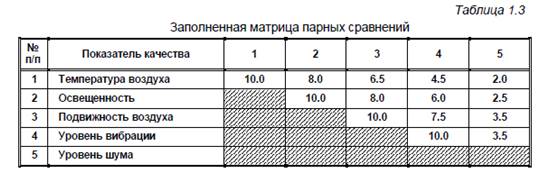

Пример заполненной экспертом таблицы для группы частных показателей

качества микроклимата на рабочем месте учащегося средний школы приведен

Для исключения субъективных ошибок заполнение таблицы выполняют не

менее 3-х экспертов. Контрольная операция состоит в том, что при

сопоставлении значимости каждого объекта с каждым другим появляется

возможность несколькими путями рассчитать оценки значимости показателей и затем сопоставить полученные оценки между собой.

После заполнения таблицы проводят обработку результатов в указанной

1. Вычисляют относительные оценки весомости каждого показателя путем

построчного последовательного деления 1-го показателя на 2-ой, 2-го на 3-й и

т.д., последующего вычисления максимальных расхождений показателей по столбцам – табл.1.4.

Если максимальное расхождение оценок в каждом столбце не превышает

максимально допустимого значения равного 0.2, находят индивидуальные

средние значения по столбцам.

Затем рассчитывают нормированные коэффициенты весомости, выбирая

их непосредственно из таблицы и рассчитывая через предыдущие:

- первый показатель является базовым, поэтому его вес m11 =10/10= 1;

- весомость второго показателя относительно первого также может быть

определена единственным образом: m21 = 8/10 = 0.8;

- весомость третьего показателя относительно первого определяется двумя

– непосредственно (из табл.1.3): m31 = 6.5/10 = 0.65;

– через второй показатель (из табл.1.4): m321 = m32× m21 = 0.81×0.8 = 0.65;

– среднее значение показателя m31 = 0.65 ;

-весомость четвертого показателя относительно первого также определяется

прямым и косвенным путями:

– непосредственно: m41 = 4.5/10 = 0.45;

– по цепочке через второй и третий показатели: m4321 = m43×m32 ×m21 =

– среднее значение показателя m41 =0.46 ;

- наконец, весомость пятого показателя относительно первого определяется

– непосредственно: m51 = 2.0/10 = 0.20;

– по цепочке через второй, третий и четвертый показатели:

m54321 = m54× m43 ×m32 × m21 = 0.42× 0.73× 0.81×0.8 = 0.20;

– среднее значение показателя m51 =0.20 .

Поскольку сумма коэффициентов весомости всех показателей должна быть

равна 1, то их необходимо нормировать:

Выполнив необходимые расчеты, окончательно получаем:

m1 =0.32; m2 =0.26; m3 =0.21; m4 =0.15; m5 =0.06.

Рассчитав аналогично нормированные коэффициенты весомости для

других экспертов, находят групповые средние, которые и представляют собой

окончательные значения коэффициентов весомости.

2. При расхождении полученных относительных оценок весомости

некоторого показателя у одного эксперта более чем на 0.2 повторяют опрос

этого эксперта, указав на замеченное несоответствие.

3. При расхождении более чем на 0.2 относительных оценок весомости

одного и того же показателя у разных экспертов, проводят обсуждение

расхождений и корректируют индивидуальные оценки.

4. Для согласованных оценок вычисляют их среднее значение по всем

экспертам, получая окончательную оценку весомости.

Дата добавления: 2015-10-26 ; просмотров: 10459 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник