- Способы наложения желудочного свища

- Гастростомия по Витцелю.

- Глава 3 операции на желудке

- 3.1 Операция наложения желудочного свища (гастростомия) (по Витцелю, Кадеру, Топроверу). Показания и характеристика

- Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки (K31.6)

- Общая информация

- Краткое описание

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

- Классификация

- Этиология и патогенез

- Эпидемиология

- Факторы и группы риска

- Клиническая картина

- Клинические критерии диагностики

- Cимптомы, течение

- Диагностика

- Лабораторная диагностика

- Дифференциальный диагноз

- Осложнения

- Лечение

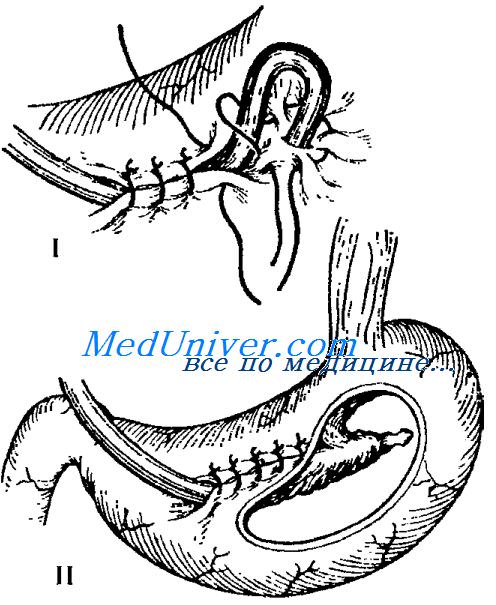

Способы наложения желудочного свища

Операция образования искусственного наружного свища желудка называется гастростомией. Её выполняют с целью обеспечения больного питанием.

Гастростомия показана при непроходимости пищевода разной этиологии (ожог, опухоль) или при опухоли кардиального отдела желудка, когда пища не может поступать в кишечник естественным образом.

Трубчатый свищ формируют путем образования канала из передней стенки желудка, в который помещают резиновую трубку, один конец которой находится в полости желудка, а другой выводится наружу.

Гастростомия по Витцелю.

В качестве доступа используется трансректальная левосторонняя лапаротомия длиной 10 см от реберной дуги вниз. Желудок выводят в операционную рану. На середине расстояния между малой и большой кривизной вдоль длинной оси передней стенки прикладывают резиновую трубку так, чтобы желудочный конец ее был направлен в сторону дна желудка Над трубкой накладывают 6—8 серозно-мышечных шелковых швов (по типу шва Ламбера), после завязывания которых трубка погружается в стенку желудка.

В проксимальном отделе желудка у края наложенных швов накладывают кисетный шов. Внутри него вскрывают стенку и через образовавшееся отверстие свободный конец трубки вводят в просвет желудка. Кисетный шов затягивают. Поверх него накладывают 2—3 серозно-мышечных шва.

На стенку желудка с обеих сторон от трубки накладывают два серозно-мышечных шва-держалки. Свободный конец трубки и держалки выводят наружу через дополнительный разрез по наружному краю левой прямой мышцы живота. Для этого скальпелем делают небольшой кожный разрез, корнцангом или другим зажимом прокалывают остальные мягкие ткани брюшной стенки, захватывают им обе держалки и свободный конец трубки и через проделанное отверстие выводят их на переднюю брюшную стенку. Выведенными нитями фиксируют трубку к коже.

Следующий обязательный этап при любом виде гастростомии — гастропексия, т.е. подшивание стенки желудка к внутренней поверхности передней брюшной стенки 4—5 узловыми швами. Этим преследуются две цели: фиксация желудка, в результате чего он не может «соскользнуть» с трубки, и изоляция гастростомического канала от свободной брюшинной полости. Рану брюшной стенки зашивают наглухо.

Источник

Глава 3 операции на желудке

3.1 Операция наложения желудочного свища (гастростомия) (по Витцелю, Кадеру, Топроверу). Показания и характеристика

Гастростомия (наложение желудочного свища) впервые была выпол-нена в эксперименте на животных в 1842 г. В. А. Басовым. В 1849 г. Се-дилло сделал 1-ю гастростомию человеку, страдающему опухолевой не-проходимостью нижней трети пищевода.

Показания. Необходимость длительного искусственного питания па-циента при неоперабельных опухолях глотки, пищевода и желудка, рубцо-вых сужениях пищевода, тяжелых черепно-мозговых травмах, а также для выключения пищевода при ожогах, ранениях, эзофагитах и т. д.

В зависимости от показаний накладывают трубчатый (временный) и постоянный (губовидный) свищи. При наложении трубчатого свища наи-большее распространение получили способы Витцеля и Штамма-Кадера, поскольку после удаления из желудка трубки свищевое отверстие закрыва-ется самостоятельно.

Производят верхнюю трансректальную лапаротомию слева. В рану выводят переднюю стенку желудка и на середину расстояния между боль-шой и малой кривизной вдоль оси желудка, отступив от привратника на 10 см, укладывают резиновую трубку. По обе стороны от трубки накладыва-ют 6–8 серозно-мышечных узловых швов, при завязывании которых труб-ка на протяжении 4–5 см погружается в серозно-мышечный канал, образованный передней стенкой желудка. У конца трубки накладывают полуки-сетный шов, который пока не завязывают. В центре полукисетного шва между двумя пинцетами рассекают ножницами стенку желудка. Затем от-сасывают содержимое желудка и в его просвет погружают конец трубки, завязывают полукисетный шов, поверх которого дополнительно наклады-вают еще 2–3 серозно-мышечных шва.

За держалки подтягивают стенку желудка вместе с трубкой к парие-тальной брюшине. Нити держалок завязывают после прошивания ими ко-жи выше или ниже трубки, а затем обводят вокруг трубки и вновь завязы-вают, чем достигается прочная фиксация трубки. Для герметизации брюш-ной полости стенку желудка в окружности трубки подшивают к парие-тальной брюшине передней брюшной стенки несколькими серозно-мышечными швами (гастропексия). Рану послойно зашивают наглухо, проверяют проходимость трубки и накладывают на нее зажим, чтобы не вытекало содержимое желудка.

Трубку вводят через отверстие передней стенки желудка прямо в пе-реднезаднем направлении. Операцию применяют при малых размерах же-лудка (у детей), при обширном раковом поражении стенки желудка. Про-изводят верхнюю трансректальную лапаротомию слева. Переднюю стенку желудка подтягивают к ране в виде конуса и накладывают на нее 3 кисет-ных серозно-мышечных шва на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. В цен-тре 1-го кисетного шва рассекают серозно-мышечный слой и отдельно слизистую оболочку. В полость желудка вводят резиновую трубку и во-круг нее затягивают 1-й кисетный шов таким образом, чтобы край желу-дочной стенки инвагинировался в просвет желудка. Подобным же образом затягивают 2-й и 3-й кисетные швы, одновременно погружая трубку со стенкой желудка вглубь, чтобы образовался цилиндр, обращенный в про-свет желудка. Далее стенку желудка вокруг трубки подшивают к брюшине. Из передней стенки желудка образуется прямой канал гастростомы. Рану послойно зашивают наглухо. Свободный конец трубки фиксируют к коже.

Губовидная гастростомия по Топроверу

Левым верхним трансректальным разрезом послойно вскрывают брюшную полость. Переднюю стенку желудка ближе к кардии выводят в операционную рану и 3-мя кисетными швами, расположенными друг от друга на расстоянии 1–2 см, формируют конус. Концы нитей этих швов не завязывают, а берут на зажимы. Между держалками рассекают ножницами стенку желудка на протяжении 1 см и в просвет его вводят толстую трубку. Затем поочередно затягивают и завязывают кисетные швы, начиная с 1-го. В результате стенка желудка образует вокруг трубки цилиндр с циркуляр-ными складками слизистой оболочки в виде клапанов, препятствующих вытеканию желудочного содержимого. Образованный цилиндр из стенки желудка подшивают к краям разреза передней брюшной стенки в верхнем или нижнем углу раны. Стенку желудка на уровне нижнего кисетного шва подшивают рядом серозно-мышечных узловых швов к париетальной брю-шине. Края разреза париетальной брюшины на оставшемся протяжении раны зашивают наглухо. На уровне 2-го кисетного шва стенку желудка подшивают к прямой мышце живота и ее влагалищу. Оставшуюся рану прямой мышцы и ее влагалища зашивают узловыми швами. Наконец, 3-м рядом узловых швов подшивают стенку желудка к коже. Вокруг трубки формируется гофрированный цилиндр из стенки желудка высотой около 4 см, выстланный слизистой оболочкой. Разрез кожи выше и ниже свища зашивают наглухо. После того как кожа ушита, трубку удаляют и вставля-ют затем только на время кормления.

Источник

Свищ желудка и двенадцатиперстной кишки (K31.6)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Свищ (син. фистула) — канал, соединяющий полые органы между собой или с внешней средой, а также соединяющий опухоль в стадии распада с поверхностью или какой-либо полостью тела. Обычно свищ имеет вид узкого канала, выстланного эпителием.

По характеру формирования различают свищи, которые образуются вследствие патологического процесса, и свищи, образованные после хирургической операции для отведения содержимого полого органа.

Примечание. В данной подрубрике рассматриваются только свищи, сформировавшиеся вследствие патологического процесса (желудочно-тонкокишечные и желудочно-тонко-толстокишечные свищи). Из данной подрубрики исключены искусственно выполненные гастро- и дуоденостомы.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

— 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN — 1 рабочее место в месяц

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

- Подключено 300 клиник из 4 стран

- 1 место — 800 RUB / 4500 KZT / 27 BYN в месяц

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Единая классификация свищей желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) отсутствует.

I. Свищи пищеварительного тракта подразделяются на две группы:

1. Наружные — свищи, открывающиеся на поверхность тела.

2. Внутренние — свищи, имеющие патологическое соустье между двумя полыми органами или одним полым органом и перитонеальным пространством, забрюшинным пространством, грудной клеткой или кровеносным сосудом.

II. Для наружных свищей, описываемых в данной подрубрике, может быть применена классификация Макаренко Т.П. и Богданова А.В. (1986).

1. По локализации:

— желудок;

— ДПК;

— тощая кишка;

— подвздошная кишка;

— слепая кишка;

— ободочная кишка;

— прямая кишка.

2. По морфологии:*

— губовидные;

— трубчатые.

3. По степени сформированности:

3.1 Несформировавшиеся свищи:·

— свищ на свободной петле, открывающийся в гнойную рану;

— свищ, открывающийся в гнойную полость;

— свищ, открывающийся в гранулирующую рану;

— свищ, слизистая оболочка которого частично срослась с кожей.

3.2 Сформировавшиеся свищи.

4. По функции:

— полные свищи;

— неполные свищи.

5. Одиночные и множественные свищи (на одной петле, на разных петлях одного отдела кишечника).

6. Смешанные свищи (тонкой и толстой кишки)

7. По осложнениям:

7.1 Местные осложнения: абсцессы, флегмоны, гнойные затёки, дерматит, выпадение слизистой, энтерит, колит, кровотечение из свища.

7.2 Общие осложнения: нарушения водного, солевого, белкового обменов; почечная недостаточность; истощение.

8. По характеру шпоры (шпора отмечается только при губовидных свищах):

— шпора мягкая, не выстоит в свищевое отверстие;

— шпора мягкая, выстоит в свищевое отверстие;

— шпора ригидная, выстоит в свищевое отверстие.

9. Фон, на котором развивается и протекает свищ:

— перитонит;

— остаточные гнойники брюшной полости;

— частичная кишечная непроходимость;

— эвентрация.

III. Классификация наружных свищей ДПК.

1. По типу:

— боковой;

— концевой.

2. По локализации внутреннего отверстия свища относительно уровня большого сосочка ДПК:

2.1 Супрапапилярный:

— І части ДПК;

— ІІА части.

2.2 Инфрапапилярный:

— ІІБ части ДПК;

— ІІІ части;

— ІV части.

3. По морфологии:**

— несформированный;

— сформированный.

4. По форме:

— трубчатый;

— губовидный.

5. По количеству внутренних отверстий:

5.1 Одиночный.

5.2 Множественные:

— комбинированные;

— сочетанные.

6. По объему свищевых выделений в сутки:

— низкодебитный (200 мл и меньше);

— высокодебитный (свыше 200 мл).

7. По возможности пассажа содержимого по ДПК:

— неполный;

— полный.

8. По наличию дистального препятствия пассажу содержания из ДПК:

— без дистального препятствия;

— с дистальным препятствием.

** Различают сформировавшиеся и несформировавшиеся свищи (необходимость разделения обуславливается отличиями в тактике ведения пациентов).

Сформировавшиеся свищи имеют устойчивый, оформленный канал (свищевой ход) или сообщение с полым органом или наружной поверхностью тела. Наличие сформировавшегося свищевого хода не исключает наличия дополнительных слепых ходов и наличия гнойных затёков.

IV. Виды патологических сообщений (внутренних свищей) между желудком и толстой кишкой:

1. Желудочно-ободочный свищ — непосредственное сообщение между желудком и толстой кишкой. Встречаются подобные свищи раковой этиологии вследствие прорастания и распада злокачественной опухоли.

2. Желудочно-тонкокишечно-ободочный свищ — возникает при пептической язве, которая локализуется непосредственно в анастомозе, и здесь же формируется свищевой ход.

3. Тонкокишечно-ободочный свищ — формируется как следствие пенетрации и перфорации пептической язвы тощей кишки в толстую кишку вблизи гастроэнтероанастомоза. Язва может локализоваться как в отводящей, так и в приводящей петлях анастомоза.

Этиология и патогенез

— злокачественные опухоли;

— некротические изменения в стенке желудка и/или кишки вследствие расстройства кровообращения;

— технические и тактические ошибки оперативного вмешательства;

— радиационное воздействие.

Возникновение внутренних свищей желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) связано с прободением язвы желудка или ДПК в поперечноободочную кишку, желчный пузырь, общий желчный проток и прочее.

К примеру, желудочноободочный внутренний свищ формируется вследствие пенетрации пептической язвы анастомоза в поперечноободочную кишку с последующей перфорацией в просвет последней. Возникновение подобного свища наиболее часто имеет место после гастроэнтеростомии, реже — после резекции желудка.

Более редко наблюдается возникновение свищей при прорастании в полые органы опухоли желудка с последующим распадом и образованием сообщения между органами.

Встречается и обратный механизм формирования свища (например, при холецистодуоденальных свищах) в результате прорыва в ДПК или желудок гнойника, расположенного в соседних органах.

Наружные желудочные свищи встречаются редко и в основной массе случаев (85%) являются ятрогенными. Они могут возникать вследствие несостоятельности швов желудочно-кишечного анастомоза, швов гастостомы, швов, формирующих малую кривизну желудка. Около 80% небольших наружных свищей ДПК формируются как осложнения абдоминальной хирургии. Вероятные причины их появления: несостоятельность шва анастомоза, случайное ятрогенное вскрытие кишки, небольшая травма кишечника в момент закрытия раны.

В случаях, не связанных с оперативным вмешательством, свищи, как правило, являются следствием облучения, злокачественных опухолей, воспаления, травмы стенки желудка и ее ишемии.

Эпидемиология

Признак распространенности: Редко

Данные о распространенности свищей желудка и ДПК существенно разнятся как по регионам так и по конкретным клиникам.

Наружные свищи желудка

Встречаются крайне редко — составляют менее чем 0,5 % среди случаев выявления наружных свищей желудочно-кишечного тракта. Как правило, наружные свищи желудка возникают в результате травмы или незажившей гастростомы.

Факторы и группы риска

Общие причины образования свищей — см. раздел «Этиология и патогенез».

Дополнительные факторы риска:

— пожилой возраст;

— истощение;

— сопутствующая системная патология (например, сахарный диабет);

— прием цитостатиков и/или лучевая терапия.

Клиническая картина

Клинические критерии диагностики

Cимптомы, течение

Клинические проявления внутренних свищей зависят от того, какие органы сообщаются, и от характера основного заболевания, ставшего причиной формирования свища.

Клиническая картина в момент образования свища может напоминать таковую при прикрытой перфорации язвы желудка.

Клинические признаки сформировавшегося желудочно-ободочного свища:

— каловый запах изо рта;

— каловая отрыжка;

— каловая рвота (степень примеси кала при рвоте зависит от размеров свища);

— понос с содержанием непереваренной пищи в кале;

— быстрое похудание;

— появление отеков вследствие нарушения белкового обмена.

При желудочно-ободочных свищах, характеризующихся широким сообщением между желудком и толстой кишкой, а также при желудочно-тонкокишечно-ободочных фистулах (в некоторых случаях) наблюдается наиболее тяжелая клиническая картина.

При узких желудочно-тонкокишечно-ободочных свищах клинические проявления менее выражены.

Состояние пациентов при узком свище (особенно с тонкой кишкой) может быть вполне удовлетворительным, а при широких свищах — чрезвычайно тяжелым.

При попадании кала в тонкую кишку возможно развитие аутоинтоксикации, проявляющейся головной болью, апатией и депрессией.

В некоторых случаях внутренние желудочные свищи диагностируют только при проведении операции по поводу пептической язвы анастомоза. Было отмечено, что при образовании подобного свища возможно исчезновение болей, которые ранее были упорными. Однако если свищ узкий и воспалительный процесс широко захватывает окружающие ткани, а также при наличии еще одной пептической язвы, боли могут оставаться мучительными или усиливаться.

При наличии в анамнезе больного операции на желудке (гастроэнтероанастомоз или резекция по методу Бильрот II), а также жалоб на каловую рвоту или отрыжку с каловым запахом, изнуряющий понос, истощение, клинический диагноз можно считать установленным.

Постановка диагноза затруднена при отсутствии отчетливой клинической картины и удовлетворительном состоянии больного.

Возможность формирования свища всегда следует иметь в виду при наличии у пациента пептической язвы гастроэнтероанастомоза.

При наружных свищах ДПК в начальном периоде появляется инфильтрат в правом подреберье, что сопровождается перитонеальными явлениями. В дальнейшем инфильтрат становится более поверхностным и прорывается через операционный рубец; свищ также может сформироваться после релапаротомии Релапаротомия — повторная лапаротомия (вскрытие брюшинной полости), производимая в послеоперационном периоде по поводу возникших осложнений

с тампонадой недостаточной культи ДПК.

Диагностика

Задачи диагностики:

— выяснение локализации свища;

— уточнение состояния желудка, отводящей и приводящей петли;

— выяснение взаимоотношения органа, несущего свищ, с соседними органами;

— определение наличия или отсутствия затёков в окружающие ткани.

Методы исследования:

1. Выяснение скорости прохождения пищи по пищеварительному тракту с использованием красителей (средняя скорость составляет приблизительно 10 см/мин.)

2. Рентгенологическое исследование.

При наружных свищах проводится фистулография (введение контрастного вещества в свищ). Следует уделить внимание обязательному попаданию контраста в отводящую петлю с целью выяснения скорости пассажа контрастного вещества по кишке, обнаружения его задержки и определения уровня этой задержки. Данная информация имеет значение для хирургического вмешательства, при котором необходимо ликвидировать сам свищ, а также перегибы и деформации отводящей петли. Это позволит избежать гипертензии в области швов анастомоза в послеоперационном периоде.

При внутренних свищах осуществляется введение контрастного вещества через рот.

При наружных свищах контрастирование через рот также необходимо для выяснения состояния приводящей петли свища — ДПК и/или желудка.

3. Эндоскопические исследования применяются для получения дополнительной информации о состоянии приводящей и отводящей петли свища, а также для уточнения характера изменений слизистой оболочки свища (гипертрофия Гипертрофия — разрастание какого-либо органа, его части или ткани в результате размножения клеток и увеличения их объема

, деформации, изъязвления, эрозии, рубцы).

Лабораторная диагностика

При образовании свищей желудка и ДПК изменения в анализах разнообразны и зависят от этиологии, анатомии и патофизиологии свища.

При несформировавшихся свищах на первый план выходят общевоспалительные изменения:

— лейкоцитоз;

— повышение СОЭ;

— сдвиг лейкоцитарной формулы влево.

Лабораторные признаки при сформировавшихся свищах: нарушение водно-электролитного баланса в сочетании с белково-энергетической недостаточностью.

Для прогнозирования закрытия свищей и смертности осуществляется динамическое исследование уровня сывороточного альбумина:

— уровень выше 3,5 мг/дл не является предиктором смертности;

— уровень менее 2,5 мг/дл ассоциируется со смертностью в 42% случаев.

Для прогнозирования вероятности закрытия свища проводятся исследования уровней сывороточного трансферрина, преальбумина, ретинол-связывающего белка. Уровень сывороточного трансферрина более 200 мг/дл связан с более высокой скоростью закрытия свищей и со снижением смертности; уменьшение уровня связано с ухудшением прогноза.

Дифференциальный диагноз

Дифференциальная диагностика не представляет особенных трудностей при наличии у пациента язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК), рака желудка и ДПК, перенесенной операции на органах желудочно-кишечного тракта в сочетании с характерными признаками изменения раны (при наружных свищах).

Сложности в дифференциальной диагностике возникают в основном при несформировавшихся свищах.

При внутренних свищах следует проводить дифференциальную диагностику со следующими заболеваниями:

— острый холецистит;

— острый панкреатит;

— острый перитонит с межпетельными абсцессами;

— флегмоны забрюшинного пространства, передней брюшной стенки;

— язвы анастомозов;

— свищи других отделов пищеварительного тракта (например, при болезни Крона, дизентерии).

Осложнения

Связанные с возникновением свища изменения в организме обусловлены потерей через наружный свищ белков, жиров, углеводов, витаминов, воды, электролитов и ферментов. На коже вокруг свища может возникать мацерация Мацерация — размягчение и разрыхление тканей вследствие длительного воздействия на них жидкости

(дерматит).

Лечение

Внутренние свищи желудка и ДПК

Наружные свищи

При наружных свищах ДПК применяются методы консервативного и оперативного лечения, которые дополняют друг друга.

Консервативное лечение показано в качестве начальной терапии, за исключением пациентов с острым разлитым перитонитом, внутрибрюшным кровотечением, которым показано срочное оперативное вмешательство.

Цель консервативного лечения — закрытие свища или подготовка пациента к операции при безуспешности закрытия свища консервативными методиками. Первоочередной задачей является стабилизация состояния пациента.

Под воздействием консервативного лечения закрытие наружного свища ДПК достигается почти в половине (46%) случаев.

Задачи консервативного лечения пациентов с наружным свищом ДПК:

1. Коррекция нарушений объема циркулирующей крови, содержания электролитов, белков, кислотно-основного состояния.

2. Борьба с инфекцией.

3. Снижение дебита свища.

4. Санация свищевого хода и инактивация в нем ферментов свищевых выделений.

5. Защита кожи от повреждающего действия выделений из свища.

6. Возвращение в просвет кишечника пищеварительных соков, которые выделились через свищевой ход.

7. Энтеральная нутритивная поддержка и частичное (дополнительное) парентеральное питание.

При подготовке к операции задачей консервативной терапии является перевод несформированного свища в сформированный.

Оперативное лечение

Выбор методов и сроков оперативного лечения осуществляется в зависимости от следующих факторов:

— состояние пациента;

— эффективность консервативной терапии;

— длительность существования свища;

— наличие гнойно-септического процесса;

— объем выделений из свища;

— морфофункциональные характеристики свища.

Оптимальный срок проведения планового оперативного лечения пациентов со сформированным наружным свищом ДПК — через 6-8 недель после сформирования свища, устранения септического процесса, при условии стабилизации общего состояния пациента.

Оптимальный объем операции у больных со сформированным наружным свищом ДПК — высечение свищевого хода, удаление шовных лигатур и ушивание дефекта стенки ДПК, а также устранение дистального препятствия для пассажа при его наличии.

Источник