Способы наложения повязок у животных

ВИДЫ ПОВЯЗОК

В зависимости от форм применения и способов наложения перевязочного материала различают повязки: косыночные, пращевид-ные, бинтовые, специальные на различные части тела животного, каркасные, лигатурные, клеевые и иммобилизирующие (шинные и гипсовые).

Косыночные повязки. Треугольной формы косынки изготовляют из сшитых вдвое марли, полотна или бязи. Для крупных животных косынка имеет основание длиной 180 см и высоту 65 см, а для мелких животных — соответственно 50 и 20 см.

Этот вид повязки применим почти на всех областях тела животного (рис. 61). Наиболее часто их накладывают на область шеи, груди, холки, спины, крупа, т. е. в местах, где бинтовые повязки трудновыполнимы. Указанные области покрывают косынкой в развернутом виде, укрепляя ее добавочными тесемками.

Пращевидные повязки. Пращи готовят из плотного, но достаточно эластичного материала (коленкор, бязь, полотно). Края лонгета (кусок марли или полотна прямоугольной формы) разрезают в продольном направлении на несколько тесемок, которые при наложении повязок завязывают узлом (рис. 62). Эти повязки у крупных животных применяют на суставах (запястный, скакательный, путовый), а у мелких животных — на область головы и живота.

Бинтовые повязки. По формам наложения различают следующие виды бинтовых повязок: циркулярную, спиральную, ползучую, восьмиобразную. По особенностям наложения отличаются повязки на копыто, рог, хвост и др. (см. «Техника наложения бинтовых повязок»).

Рис. 61. Косыночные повязки: / Рис. 62. Пращевидная повязка / Рис. 63. Повязка на вымя (суспензорий) / Рис. 64. Каркасная повязка по Андрееву:

Специальные, или типовые, повязки. Эти повязки изготовляют из плотного материала (холст, бязь и др.) применительно к отдельным областям тела животного, где плохо удерживаются бинтовые повязки. Укрепляют типовые повязки тесемками. Чаще всего их накладывают на область спины, крупа, поясницы, живота и вымени (рис. 63).

Каркасные повязки. Для удержания перевязочного материала в области предплечья, голени, скакательного сустава, затылка и холки применяют специальные опорные приспособления в виде проволочных каркасов, резиновых колец и т. п. (рис. 64).

На область предплечья применяют каркас из мягкой проволоки, на которую надевают резиновую трубку, а на область затылка и холки — проволочный каркас в виде седла, обтянутый марлей. Для фиксации бинтовой повязки, наложенной на скакательный сустав, применяют резиновые кольца, укрепляя их четырьмя тесемками из бинта на передней или задней поверхностях сустава.

Лигатурные повязки. Их применяют для закрытия ран, края которых сближены швами.

Лигатурная повязка по Медведеву (рис. 65). Ее применяют на раны, зашитые швом с валиками. На одной стороне раны в качестве лигатур используют свободные концы шовных ниток, а на противоположной стороне к валикам дополнительно привязывают лигатуры. На рану (между валиками) кладут марлевую салфетку, сложенную в 4—6 слоев, и фиксируют лигатурами.

Лигатурная повязка по Гирго-лаву. Эту повязку накладывают на раны, зашитые узловым швом. После завязывания швов часть нитей обрезают, а оставшимися (количество которых зависит от длины раны) закрепляют на ране марлевый валик.

Клеевые повязки. Поверхностный слой этих повязок прикрепляют к коже или шерстному покрову клеем. Клеевые повязки широко применяют в тех местах тела животного, где бинтовые и другие описанные выше повязки плохо удерживаются или наложение их технически трудновыполнимо (область туловища, головы и др.).

Клеевые повязки имеют ряд преимуществ перед другими способами фиксации перевязочного материала. Они просты по технике выполнения и выгодны, так как для наложения их требуется небольшое количество материала. Кроме того, клеевые повязки не нарушают крово- и лимфообращения, позволяют наблюдать за окружностью раны и сменять внутренний слой повязки, не снимая ее полностью.

Для прикрепления клеевых повязок наиболее часто используют следующие виды клея.

Коллодий-целлоидиновый клей. К коллодию прибавляют 20% измельченной ножницами кино-, фото- или рентгеновской пленки, эмульсию с которых предварительно удаляют мытьем их в горячей воде. Через 2—3 сут целлоидиновая пленка растворяется в коллодии (при загустении добавляют эфир), и клей готов к употреблению. Клей надежно фиксирует повязку в течение 5—10 дней.

Рис. 65. Лигатурная повязка по Медведеву

Казеиновый клей. Для приготовления казеинового клея порошок казеина марки СП-104 или СП-105 добавляют при непрерывном помешивании к 1%-ному раствору карболовой кислоты в соотношении 1 часть казеина на 1,5 части раствора. Готовый клей имеет вид однородной сметанообразной массы. Этот клей удерживает повязку до 10—15 дней. Повязку снимают, смачивая ее горячей мыльной водой.

Каучук -к анифолевый клей. Этот клей состоит из 5 частей сырого каучука, 30 частей эфира сернокислого, 35 частей бензина и 30 частей канифоли. После растворения каучука в смеси эфира и бензина к раствору добавляют канифоль. Повязку приклеивают на выбритую и высушенную кожу, снимают ее бензином или эфиром. Технику наложения клеевых повязок см. с. 116.

Иммобилизирующие повязки. Иммобилизирующими повязками обеспечивают неподвижность и покой поврежденного органа. Их применяют на конечностях при переломах костей, вывихах суставов, разрывах и растяжениях связок, сухожилий и суставных капсул, а также при тяжелых ранениях мягких тканей.

Иммобилизирующая повязка должна надежно фиксировать не только область поражения, но и ДЕЗ смежных сустава (обязательно!), расположенных выше и ниже участка повреждения. Иммобилизирующие повязки бывают: шинные (временные) и гипсовые (постоянные).

Шинные повязки. Они состоят из слоя подкладочного материала, шин (или других средств фиксации) и покрывающего слоя (бинт, косынка, полотно и др.). В качестве шин используют различный подручный материал (фанеру, деревянные дощечки, алюминиевые или железные полосы и др.) или специально изготовленные шины (Крамера, Обухова, Кузнецова, Кононок и др.).

Шинные повязки обычно применяют для временной иммобилизации. Их накладывают возможно раньше после ранения с целью предупреждения повторных повреждений тканей костными отломками и развития больших воспалительных отеков. После доставки животного к месту стационарного лечения (ветлечебница, скотный двор и др.) шинную повязку заменяют гипсовой. У мелких животных шинная повязка нередко используется при лечении вывихов и переломов костей.

Гипсовые повязки. Их применяют для иммобилизации конечности в случаях, когда по характеру повреждения ей нужно создать условия продолжительного покоя. Материалом для таких повязок является гипс.

Для наложения гипсовых повязок используют нагипсованные бинты, подкладочный материал (компрессная вата) и шины.

Нагипсованные бинты накладывают непосредственно на кожу конечности животного (бесподкладочная повязка) или с подкладкой из ваты. Шины (проволочные, фанерные) вмазывают между турами нагипсованных бинтов, что увеличивает прочность повязки.

Необходимо соблюдать правила наложения повязок. При неправильно наложенных повязках, особенно гипсовых, возможны осложнения (пролежни, некроз кожи, развитие отеков).

Различают следующие разновидности гипсовых повязок: глухую, окончатую, мостовидную и створчатую (рис. 66).

Глухая гипсовая повязка показана при ранах. В данном случае применяют бесподкладочную гипсовую повязку. Она хорошо впитывает и испаряет раневые выделения и тем самым устраняет возможность мацерации кожи под повязкой. Кроме того, бесподкладочная гипсовая повязка, оказывая равномерное давление на грануляции, способствует благоприятному течению раневого процесса. Глухую бесподкладочную гипсовую повязку с большим успехом применяют при открытых переломах костей конечностей, ранениях суставов и мягких тканей, при длительно не заживающих ранах. Ее накладывают на всем протяжении иммобилизируе-мого участка без каких-либо перерывов.

Окончатая гипсовая повязка имеет «окно» — отверстие, необходимое для наблюдения за состоянием раны и лечения ее. Окно вырезают в глухой гипсовой повязке до затвердения гипса или оставляют в повязке отверстие во время ее наложения.

Рис. 66. Гипсовые повязки:

Мостовидная гипсовая повязка применяется при ранах суставов. Первоначально выше и ниже сустава делают 6—8 циркулярных туров нагицсованного бинта, после затвердения которых в них вмазывают с четырех сторон дугообразные шины из алюминия и железа. Шины укрепляют 4—5 турами нагипсованных бинтов. В результате этого образуется единая мостовидная повязка, надежно иммобилизирующая сустав и обеспечивающая свободный доступ к ране.

Створчатая гипсовая повязка состоит из двух створок, моделированных по контурам конечности и укрепленных на пораженной области спиральной бинтовой повязкой. Для изготовления створок накладывают глухую гипсовую повязку, которую после затвердения аккуратно разрезают в продольном направлении с двух противоположных сторон.

Источник

ВИДЫ ПОВЯЗОК, ШВОВ И УЗЛОВ

Виды повязок. По своему лечебному назначению повязки делят на три вида: защитные, давящие и фиксирующие.

Защитные повязки. Их применяют при лечении ран. На чистые операционные раны накладывают асептическую повязку (из простерилизованного материала). Такая повязка создает покой ране, защищает ее от загрязнения, отсасывает эксудат и сохраняет тепло. На гнойные раны обычно накладывают антисептическую повязку, нижние, прилегающие к ране, слои которой пропитывают растворами или мазями, содержащими антибиотики, сульфаниламиды или другие антисептические препараты.

Давящие повязки. Этот вид повязок применяют для остановки кровотечения. С этой целью всю кровоточащую поверхность раны и часть тканей по окружности ее покрывают стерильной марлевой салфеткой, а углубления и неровности выравнивают ватно-марлевыми тампонами, после чего туго бинтуют. Такую повязку на мягких тканях оставляют не более 2 часов.

Фиксирующие (иммобилизующие) повязки. Такие повязки нужны, когда требуется ограничить движение пораженной конечности и обеспечить ей покой (при переломах костей конечностей,

травмах суставов). Различают временные и постоянные иммобилизующие повязки.

Временные иммобилизующие повязки накладывают для ограничения или прекращения подвижности того или иного участка конечности в течение короткого срока. Повязкой захватывают суставы, лежащие выше и ниже фиксируемых участков. Перед наложением повязки весь участок кожи тщательно очищают от грязи.

Если есть рана, то ее после хирургической обработки покрывают стерильной салфеткой. Ссадины и царапины смазывают настойкой йода. Конечность бинтуют стерильным бинтом.

Поверх бинта накладывают толстый слой серой ваты, который закрепляют редкой (ползучей) бинтовой повязкой, затем кладут проволочные или фанерные шины (узкие дощечки) или прутья так, чтобы концы их находились на расстоянии 2-3 пальцев от верхних и нижних краев ваты, и закрепляют (бинтуют) марлевым или холщевым бинтом.

Постоянные иммобилизующие повязки накладывают на длительный срок. Для них используют сухой высококачественный гипс, марлевые бинты и шины. Если гипс влажный (узнается по медленному, плохому затвердеванию), его предварительно прокаливают на листе жести в духовке или русской печи. Для наложения гипсовой повязки необходимо иметь нагипсованные бинты.

Марлевые бинты гипсуют следующим образом. Постепенно разматывая бинт, втирают в него равномерный слой гипса. Протертую гипсом часть бинта немедленно скатывают. Скатывать бинт нужно очень рыхло, иначе он будет плохо смачиваться водой.

Затем, как и при наложении временной повязки, на подготовленную конечность равномерно накладывают слой ваты и укрепляют его ползучей повязкой. Далее погружают один нагипсованный бинт в теплую воду и держат его до прекращения выделения пузырьков воздуха. После этого приступают к наложению первого тура бинта. Гипсовые бинты накладывают, отступив на 5-6 см от края подкладочного материала, по типу спиральной повязки, снизу вверх.

В образовавшиеся после наложения первого тура бинта неровности втирают гипсовую кашицу (2 части гипса и 1 часть теплой воды) и накладывают последующие 2 тура нагипсованных бинтов. После наложения 3-х туров бинта на загипсованную поверхность кладут проволочные или фанерные шины, заполняют образовавшиеся менаду ними углубления гипсовой кашицей. Далее подворачивают выступающий подкладочный материал (вату), закрывая им в виде валика концы шин, и вновь покрывают 3-4 турами нагипсованного бинта. Одновременно с этим выравнивают все шероховатости ГИПСОВОЙ кашицей. По окончании гипсования по всей поверхности повязки втирают тальк.

При наличии ран на участке тела, подлежащем гипсованию, в гипсовой повязке вырезают окно, совпадающее с местом рас¬ положения раны. Через это окно ведут наблюдение за течением раневого процесса, а также применяют лечебные средства.

За гипсовой повязкой ведут повседневное наблюдение. В случае появления отеков тканей подрезают ее края или заменяют новой.

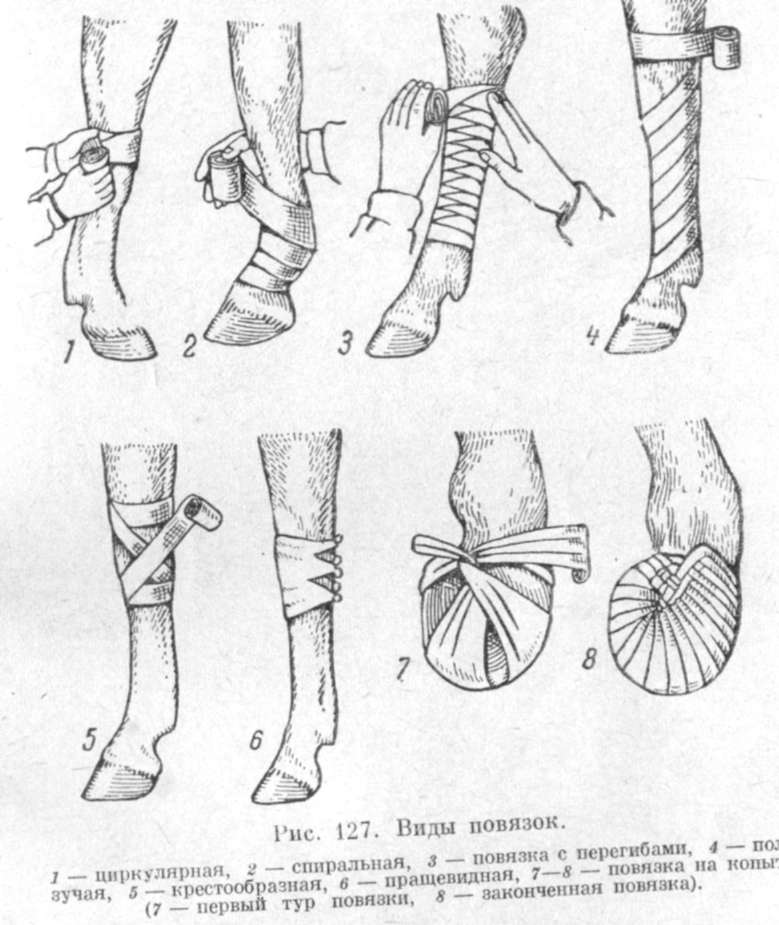

В зависимости от способа наложения бинтовые повязки бывают различных видов.

Круговую (циркулярную) повязку накладывают так, чтобы круговые обороты (туры) бинта полностью покрывали друг друга (рис. 127). Эта повязка применяется для защиты небольших участков тела, не превышающих по размерам ширину бинта.

Спиральная повязка (рис. 127, 2) начинается 2-3 оборотами круговой повязки. Затем бинт ведут, направляя слегка косо вверх и вокруг конечности (по спирали) так, чтобы он покрывал наполовину нижележащий оборот (тур). Такую повязку применяют на конечностях.

Повязка с перегибами (рис. 127, 3) выполняется так же, как и спиральная, но при окончании каждого оборота бинт перегибают так, что внутренняя поверхность его становится наружной. Такая повязка удерживается на конечностях, рогах, хвосте более прочно, чем спиральная.

Ползучую повязку (рис. 127, 4) накладывают так же, как и спиральную, но между оборотами бинта оставляют разрыв. Применяется на конечностях для удержания шин, перевязочного материала.

Крестообразную повязку (рис. 127, 5) накладывают на суставы в виде восьмерки. Вначале ниже сустава делают 2-3 круговых оборота бинта, затем ведут бинт косо вверх по суставу, закрепляя это положение бинта 2-3 оборотами выше сустава, вновь направляют бинт косо вниз, но крестообразно пересекая предыдущий тур бинта. И так бинтуют до тех пор, пока не закроют всю поверхность сустава.

Пращевидная повязка (рис. 127, 6) представляет собой кусок холста с тесемкой для фиксации на конечности. Наложение такой повязки требует малой затраты времени и материала. Для изготовления праща пользуются плотным, но достаточно эластичным материалом (коленкор, бязь). Количество тесемок в праще зависит от очертания перевязываемой области.

Повязку наподошву копыта накладывают следующим образом (рис. 127, 7 и 8). В межмякишной ямке копыта большим пальцем левой руки прижимают бинт, оставив при этом свободный конец длиной 20-25 см. Затем накладывают 4-5 оборотов по венчику, каждый раз делая перегибы ниже, а затем выше свободного конца бинта, и тем самым закрепляют его. После этого на подошву копыта кладут слой марли и ваты. Затем продолжают бинтовать так, чтобы бинт шел от пятки к зацепу, далее по стенке и к венчику и вновь возвращался к пятке. Здесь его захватывают (фиксируют) свободным концом бннта и вновь направляют на зацеп, стенку и венчик, делая следующий тур. Так продолжают бинтовать до тех пор, пока вся подошва будет покрыта 3-4 слоями бинта. В заключение марлевую бинтовую повязку со стороны подошвы пропитывают чистым дегтем и защищают копытным башмаком или обвязывают прочной тканью, закрепляя ее тесьмой или мягкой (бельевой) веревкой.

Клеевые повязки накладывают на тех участках тела, где нельзя наложить бинтовые повязки (грудь, живот, круп, бедро). Отступя на 5-10 см от краев раны, приклеивают марлевые салфетки казеиновым, цинкжелатиновым клеем или коллодием с целлоидином (отмытые фото или рентгеновская пленка). Затем свободные концы их разрезают в виде тесемок (праща), которыми и фиксируют перевязочный материал.

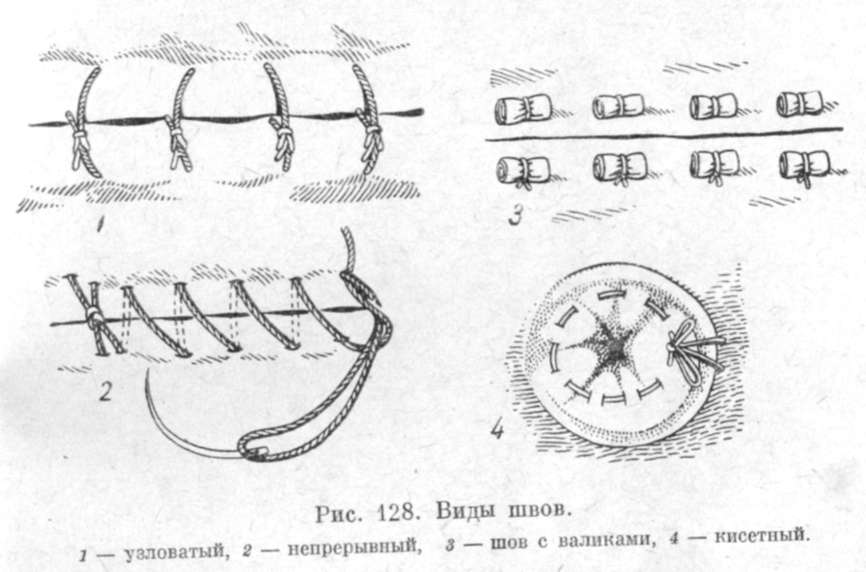

Виды швов и узлов. Для лучшего заживления ран их края соединяют швами. Свежие операционные раны, а также случайные раны, имеющие ровные и жизнеспособные края, после остановки кровотечения обычно зашивают глухим швом. При наличии хотя бы малейших признаков гнойного воспаления, а также при больших дефектах тканей прибегают к неполному, частичному, ушиванию ран или сближению их краев.

Такое ушивание обеспечивает необходимый сток эксудата и более быстрое заживление ран. Для наложения швов используют иглодержатели и пинцеты. Чаще всего применяются следующие виды швов. Узловатый шов. Пинцетом, взятым в левую руку, захватывают кожный край раны. Отступя от него на 0,5-1,5 см, иглой, удерживаемой иглодержателем в правой руке, прокалывают кожу (рис. 128, 1).

Далее, перехватив пинцетом противоположный кожный край, прошивают его на таком же расстоянии изнутри наружу. Отступя на 0,5-1 см от первого шва, накладывают второй, а затем и остальные. После наложения швов каждой нитью сближают края раны, при этом следят за тем, чтобы кожа не заворачивалась внутрь или наружу. После этого сбоку раны завязывают узлы. При наложении узла нить стягивают умеренно. При сильном натяжении НИТИ кожные края обескровливаются, омертвевают и прорезаются, а при слабом расходятся. Концы нитей обрезают на расстоянии 0,5-1 см от узла. В заключение рану и швы смазывают 5%-ной настойкой йода.

Непрерывный (скорняжный) шов. Его делают длинной нитью. Вначале накладывают узловатый шов и сразу же завязывают его, оставляя при этом Длинный конец нити. Затем, протянув этот конец нити снаружи и наискось к краям раны, на расстоянии 0,5-1 см от первого шва накладывают второй стежок. В глубине раны нить должна проходить перпендикулярно краям раны. Зашив таким путем всю рану, последний стежок прошивают двойным концом нити, используя его для завязывания узла (рис. 128,2).

Шов с валиками. Применяется в тех случаях, когда ткани напряжены и прорезаются при стягивании их нитью. Накладывают его таким же способом, как и узловатый шов, но нитью, сложенной вдвое (двойной). После прошивания нить сразу же освобождают из ушка иглы. Затем через петли нитей, которые образовались на одном из краев раны, протягивают марлевый валик (или резиновую трубку). Далее разъединяют двойные нити и на другом краю раны и так же вкладывают между ними марлевый валик, натягивают шов и завязывают узлы (рис. 128, 3),

Кисетный шов. Посредством иглодержателя и иглы с длинной нитью делают поочередно вколы и выколы на некотором расстоянии от краев раны и параллельно им. Обойдя таким образом вокруг раны вплоть до первого стежка, стягивают (как кисет) оба конца нитей и завязывают узел (рис. 128, 4).

Кисетный шов применяют при колотых ранах кишок, желудка, мочевого пузыря, при небольших дефектах кожи.

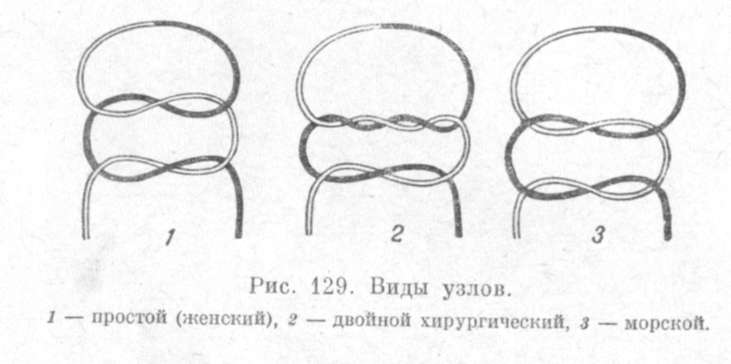

Все швы завязывают морским или хирургическим узлом.

Морской узел. Завязывают так, чтобы после его окончания образовались две петли нитей, вдетых друг в друга (рис. 129, 3).

Хирургический узел. При наложении хирургического узла в первой петле нити обвивают одну с другой два раза, а во второй петле — один раз (рис. 129, 2).

Глухие швы снимают на 7-12-й день после заживления раны, а сближающие — в зависимости от характера повреждения. При снятии шва подтягивают пинцетом один из свободных концов нити, подрезают ее между узлом и кожей, после чего извлекают. Перед тем как снять швы и после снятия, кожу в местах их расположения смазывают настойкой йода.

Источник