Стоимостная оценка национального богатства

Накопление национального богатства

Основным источником пополнения национального имущества является валовое накопление основного капитала. Оно представляет собой увеличение средств, вложенных хозяйственной единицей — резидентом в продукты и объекты длительного пользования сроком службы более одного года, с учетом стоимости относящихся к ним услуг.

Накопление (прирост) национального богатства характеризуется показателями валового национального сбережения и его использования, отражающими вклад труда данного года в прирост национального богатства.

Накопление компонентов НБ трактуется в счете операций с капиталом как расходы на приобретение капитальных активов, т.е. размер прироста основного капитала определяется величиной капитальных вложений. Последние включают в себя расходы на новое строительство и приобретение машин и оборудования, а также на капитальный ремонт зданий, сооружений, машин и оборудования.

В Методических указаниях Госкомстата РФ указано, чтоваловое накопление основного капитала представляет собой вложение резидентными единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве. Валовое накопление основного капитала включает следующие элементы: приобретение за вычетом выбытия новых и существующих основных фондов; затраты на улучшение непроизведенных материальных активов; расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы.

В новой версии СНС в состав валового накопления включена статья «Затраты на приобретение ценностей», т.е. предметов, обладающих способностью сохранять стоимость в течение относительно длительного времени, например немонетарного золота, картин, ювелирных изделий. Таким образом, валовое накопление в новой версии СНС состоит из следующих элементов: валового накопления основных фондов, прироста материальных оборотных средств; чистых покупок ценностей. Кроме того, имеются изменения в отражении расходов на оборону, относимые на расходы товаров и услуг для военных нужд, которые ранее учитывались как промежуточное потребление. В новой версии СНС расходы на строительство военных аэропортов, верфей, дорог, зданий и других объектов, которые могут быть использованы и для гражданских нужд, относятся к накоплению основных фондов.

Правильное определение объема национального богатства и его составляющих зависит не только от четкого учета его компонентов и методики их расчета, но и от правильности их стоимостной оценки.

Объем НБ определяется, как правило, в стоимостном выражении. Исключение составляет характеристика непроизведенных активов — природных ресурсов. Стоимостная оценка земли и других непроизведенных природных богатств в практике российской статистики до сих пор не проводилась.

Национальное богатство исчисляется в действующих (текущих) ценах, что обеспечивает оценку его реального объема в условиях современного ценообразования и увязку с другими макроэкономическими показателями. Это позволяет произвести анализ с позиций оценки влияния: экономических результатов на прирост национального богатства; объема и структуры национального богатства на результаты функционирования экономики.

Важным моментом при определения общего объема национального богатства является правильная оценка его элементов. Эта проблема в отечественной статистике достаточно актуальна и обусловлена в значительной мере отсутствием практики расчета и методологии оценки тех элементов богатства, которые никогда не оценивались, так как были государственной собственностью (земля и природные ресурсы) и не являлись объектами купли-продажи.

Существует несколько видов оценки элементов НБ: по исторической (учетной) стоимости, по стоимости замены (восстановительная стоимость) и по рыночной стоимости. Расчет может производиться в двух вариантах: по полной стоимости и по стоимости за вычетом износа. Полная стоимость отражает объем общих затрат на приобретение конкретных элементов богатства, стоимость за вычетом износа показывает их оставшуюся стоимость на момент учета.

Выбор метода оценки для каждого элемента богатства диктуется реальной экономической ситуацией, задачами исследования и имеющейся статистической информацией. В международной статистической практике для оценки стоимости основного капитала применяются: историческая (учетная) стоимость (при оценке основных фондов она называется первоначальной стоимостью); стоимость замены (восстановительная); субъективная балансовая стоимость; рыночная стоимость.

Историческая (учетная) стоимость соответствует первоначальной, которая применяется и в российской статистике. Она отражает стоимость основных фондов в момент ввода их в эксплуатацию, включая стоимость самих фондов, а также их транспортировки и монтажа на месте эксплуатации. Эта стоимость также называется балансовой, так как по ней основной капитал зачисляется на баланс предприятия.

Стоимость замены основных фондов отражает восстановительную стоимость, применяемую в российской статистике. Она представляет собой стоимость воспроизводства основного капитала в современных условиях и зависит от динамики цен на отдельные элементы основного капитала. Определяется в результате проведения переоценки основного капитала.

Субъективная балансовая стоимость основного капитала базируется на оценке его владельцем. Она рассчитывается как капитализированная стоимость будущих доходов, которые можно получить в процессе эксплуатации основного капитала вплоть до момента его выбытия. Определение субъективной стоимости требует точного прогноза многих экономических факторов. Субъективная стоимость является базой для определения рыночной стоимости.

Реальная рыночная стоимость основного капитала определяется только при условии равенства спроса и предложения, иначе она не отражает действительную его стоимость. Тем не менее рыночная стоимость имеет важное значение в экономике, особенно для тех элементов капитала, для которых не существует других видов оценки (земля, природные ресурсы, предметы искусства, компьютерное программное обеспечение и др.).

Оценка основных фондов — в период инфляции наиболее точным показателем является восстановительная стоимость.

Оценка оборотных фондов, резервов и запасов — рассчитывается в ценах, действовавших на конец периода, определяемых на основе балансов предприятий и организаций, в которых отражаются результаты переоценки запасов. Эта же позиция имеется в СНС.

Оценка земли и природных ресурсов. Очевидно, что все попытки дать так называемую экономическую оценку земле и природным ресурсам оказались бессмысленными. Земля и природные ресурсы не являются плодом человеческого труда, поэтому для них не существует никаких видов оценки, кроме рыночной стоимости.Все остальные виды оценки недостаточно обоснованны и не могут быть использованы в экономических расчетах.

Рыночная цена зависит от большого количества факторов: соотношения спроса и предложения на землю; экономической ситуации в стране (чем хуже ситуация, тем выше цена на землю); земельного законодательства (отсутствие частной собственности на землю не позволяет ее оценить и приводит зачастую к ее бесхозяйственному использованию); месторасположения и размеров участка; рельефа и качества почвы; климата; близости коммуникаций; возможности продажи земли иностранцам и т.д.

В рыночной экономике применяются следующие виды оценки земли:

§ рыночная цена земельного участка;

§ рыночнаяцена хозяйства (кроме стоимости земли, которая включает стоимость строений и улучшений —ирригационных сооружений и т.д.);

§ арендная цена, которая определяется либо доходностью земель, либо стоимостью услуг, которые они предоставляют.

Что касается природных ресурсов, то, будучи собственностью государства, они не имеют рыночной цены. В западной экономике при их оценке исходят из:

§ стоимости разведки и добычи;

§ оптовых цен, действующих в экономике;

§ стоимости концессии (сдачи государством месторождения полезных ископаемых в эксплуатацию частным лицам и организациям).

Все три вида оценки этого элемента экономического потенциала являются заниженными, что вызывает необходимость разработки реальных видов оценки природных ресурсов.

Оценка нематериальных активов — представляет собой наиболее сложную проблему при определении величины НБ. В российской статистике до сих пор не было опыта проведения подобных оценок.

Что касается ценных бумаг (акций, облигаций, векселей, лотерейных билетов, сертификатов, документов на право собственности), то они выступают как представители экономического потенциала. Их стоимость не является постоянной — она зависит от степени доходности и может быть определена по тому курсу, по которому они котируются в финансовых учреждениях.

При оценке изобретений, патентов, лицензий, знаний, дипломов, как правило, принимают во внимание их экономическую эффективность. Особую сложность представляет определение амортизации этих элементов. Считается, например, что срок службы фундаментальных разработок равен 38 годам, прикладных — 12 годам. Около уз всех патентов в бывшем СССР охраняются законом в течение 5 лет. Поэтому в качестве амортизационного можно принять срок, в течение которого в каждом конкретном случае охраняется патент. Срок амортизации знаний и дипломов считается равным периоду между двумя повышениями квалификации.

Особую проблему при изучении динамики всех компонентов национального богатства составляет задача их переоценки из действующих цен в сопоставимые, принятые за базу сравнения, для устранения влияния инфляции, роста цен. Это требует совершенствования методологии переоценки всех элементов национального богатства в сопоставимые цены.

Источник

5.3. Накопление национального богатства

Накопление (прирост) национального богатства характеризуется показателями валового национального сбережения и его использования, отражающими вклад труда данного года в прирост национального богатства.

Накопление компонентов НБ трактуется в счете операций с капиталом как расходы на приобретение капитальных активов, т.е.

В Методических указаниях Госкомстата РФ указано, что валовое накопление основного капитала представляет собой вложение резидентными единицами средств в объекты основного капитала для создания нового дохода в будущем путем использования их в производстве. Валовое накопление основного капитала включает следующие элементы: приобретение за вычетом выбытия новых и существующих основных фондов; затраты на улучшение непроизведенных материальных активов; расходы в связи с передачей права собственности на непроизведенные активы.

В новой версии СНС в состав валового накопления включена статья «Затраты на приобретение ценностей», т.е. предметов, обладающих способностью сохранять стоимость в течение относительно длительного времени, например немонетарного золота, картин, ювелирных изделий. Таким образом, валовое накопление в новой версии СНС состоит из следующих элементов: валового накопления основных фондов, прироста материальных оборотных средств; чистых покупок ценностей. Кроме того, имеются изменения в отражении расходов на оборону, относимые на расходы товаров и услуг для военных нужд, которые ранее учитывались как промежуточное потребление. В новой версии СНС расходы на строительство военных аэропортов, верфей, дорог, зданий и других объектов, которые могут быть использованы и для гражданских нужд, относятся к накоплению основных фондов.

Источник

Факторы и способы накопления национального богатства

3. Факторы и способы накопления национального богатства

В данной главе следует изучить причины замедления и факторы роста национального богатства. Экономический рост при определенных условиях (если сбережение превышает потребление) напрямую обуславливает рост НБ. Общей тенденцией мирового развития является долгосрочный рост, характеризующийся устойчивым увеличением суммарного ВНП и ВНП на душу населения.

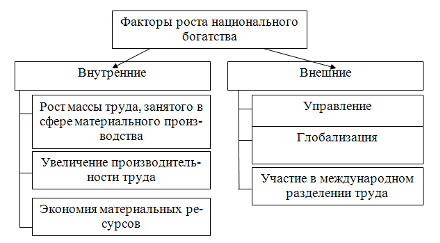

Рост национального богатства представляет собой ту часть национального дохода (национальное сбережение), которая не идет на потребление. В условиях перехода к новой экономике накопление капитала обусловлено внешними и внутренними факторами.

В Беларуси прирост национального дохода в последние годы обеспечивается за счет интенсивных факторов (достижений научно-технического прогресса) лишь на 10-15%, остальное приходится на долю экстенсивных факторов, в то время как в западной Европе, США, Японии показатель использования интенсивных факторов превышает 50%.[9, с. 14]

Все факторы роста можно систематизировать так (рис. 3.1):

Рисунок 3.1 – Факторы роста национального богатства

Для успешного развития экономики необходима полнота использования основных фондов, которая во многом зависит от того, насколько они отвечают требованиям научно-технических нововведений. На сегодняшний день белорусские основные фонды в большинстве своем, изношены и морально устарели, их обновление по-прежнему происходит крайне медленно (его темпы в три раза ниже, чем в конце 1980-х годов).

Увеличению национального богатства страны препятствовал ряд факторов: несовершенство налогового законодательства, превалирование фискальной роли налогов над их стимулирующей функцией; неадекватное развитие финансового и промышленного секторов экономики, более высокая доходность в финансово-посреднической сфере по сравнению с производственной, что создало барьер для инвестиций в производство; высокий уровень криминализации экономики и отсутствие элементарной финансовой дисциплины, что отпугивает зарубежных и отечественных инвесторов; неотработанность механизма банкротства предприятий, недостаточно эффективная деятельность антимонопольного комитета. Недооцененность богатства БЕЛАРУСИ в глазах международных инвесторов связана с низкой капитализацией НБ и невысокой привлекательностью для осуществления инвестирования в производственные фонды непосредственно. Сосредоточение рыночных отношений в сфере торговли сдерживает проникновение капитала в сферу производства, что, в свою очередь, закладывает асимметрию в развитии разных секторов народного хозяйства. [9, с. 16]

Стимулирование роста производства, снижение издержек, повышение конкурентоспособности отечественной продукции, увеличение занятости активного населения, снижение социальной напряженности в обществе, являются основными задачами. В условиях жесткой конкуренции со стороны мирового рынка предприятиям, производящим полезную продукцию, но не приносящим пока большой прибыли, необходима государственная поддержка, которая стала бы хорошим средством для общего оживления производства. Эффективность функционирования производства следует повышать не экстенсивными мерами, а благодаря интенсификации, базой которой является научно-технический прогресс. В нынешних условиях России экономически необходима интенсификация в фондосберегающей форме, в основе которой лежит организация в макроэкономическом масштабе кругооборота материальных ресурсов, их движение по всей цепочке процесса воспроизводства.

Повышение производительности труда и экономия прошлого, овеществленного в производственных фондах, определяет интенсификацию производства. В развитых странах все составляющие научно-технического потенциала ориентированы на конечное потребление, поскольку отдача от сферы потребления более обширна и быстродейственна, чем от сферы производства. Вектор отраслевой специализации экономики России должен быть скорректирован в пользу более динамичного развития высокотехнологичных производств и технологий, совершенствования социальной инфраструктуры. Формирование прогрессивной динамики производительности труда, материалоемкости и фондоотдачи способно обеспечить ускоренное накопление. С переходом к этапу модернизации российской экономики должен быть сделан выбор в пользу частной инициативы и бизнеса как основной движущей силы и модернизации и роста, рынок и бизнес способны лучше государства определить точки потенциального роста. Необходимы определенная среда и социально-политический климат, которые бы реально обеспечивали самоуправление, свободу хозяйственного выбора, возможность инвестирования дохода.

Исходя из анализа процесса производства ВВП, а также накопления национального дохода и его распределения на потребление и накопление можно сделать вывод о том, что важнейшей пропорцией народного хозяйства являегся соотношение производства предметов потребления и средств труда, используемых на расширение производства и возмещение износа (т.е. структура созданного продукта). Это соотношение характеризует важнейшие стратегические направления развития народного хозяйства, степень его перестройки на интенсивный путь и на реализацию основных социально-экономических задач. В нынешних условиях необходимо обеспечение постоянного динамического оптимума развития народного хозяйства страны, при котором приросты производства предметов потребления происходили бы при минимальных приростах средств труда за счет повышения их эффективности.

В большинстве стран отмечается наличие более высоких темпов прироста расходов на науку по сравнению с темпами прироста общего объема инвестиций, масштабов производства, национального дохода, что обусловлено возрастанием роли человеческого капитала. В развитых странах отмечается значительный рост доли частного сектора в общенациональных затратах на научные исследования и разработки. Для нашей страны вложения в науку и образование должны стать приоритетом: при организации и контроле над затратами, в кооперации государства с частным бизнесом при постепенно возрастающей доле последнего, это даст положительный эффект. Передача научных разработок в производство, вообще в хозяйственную практику, коммерциализация результатов прикладной науки, является особо важным моментом. Необходима реализация мероприятий, связанных с совершенствованием соотношений различных видов научных исследований и технических разработок, развития прогрессивных научных направлений, сокращения сроков внедрения научных исследований в производстве, внедрения новой техники и ее экономического стимулирования. [9, с. 21]

Для решения проблемы истощения природных ресурсов необходимо освоение новых технологий добычи трудноизвлекаемых запасов и методов организации производства. Для обеспечения эффективного использования природной ренты требуются изменения в бюджетной политике и административная реформа. Целесообразно расходовать рентные доходы на создание условий для развития экономики (снижение налогов на бизнес приведет к росту доходов населения), делать инвестиции в науку и образование. Обеспечение эффективности бюджетной политики государства возможно при быстром росте социально и технологически ориентированных государственных расходов, благодаря которым государство способно придать необходимую направленность всей промышленной политике, изменить структуру производства с учетом реальностей международной конкуренции и собственных потребностей, изменить направление вектора развития национальной экономики в сторону высокотехнологичного наукоемкого сектора.

Таким образом, богатство может расти с помощью интенсивных и экстенсивных методов. Если в Европе интенсивные методы являются более популярными, то в нашей стране наоборот. Это основная проблема, так как в условиях ограниченных ресурсов следует экономить и инвестировать средства в наукоемкие области для получения дивидендов в будущем.

На основании данной работы можно сделать следующие выводы:

Национальное богатство (НБ) представляет совокупность всех материальных и нематериальных активов страны. Значимость национального богатства страны определяется ее финансовой безопасностью. НБ. Не во все времена национальное богатство считалось положительной характеристикой для страны, однако в современных условиях, особенно в условиях кризиса, становится понятно, насколько важным могут быть ресурсы государства.

В современных условиях, когда каждый процент ВВП, а именно ВВП является основным накопителем национального богатства, может влиять на последующую динамику развития экономики и, соответственно, увеличение национального богатства. Поэтому проблема оценки как ВВП, так и национального богатства, на сегодняшний день является весьма актуальной. С одной стороны сложно оценить некоторые теневые сферы экономики, с другой стороны национальная система счетов не является совершенной, поэтому нужны некоторые корректировки. Изменения должны быть направлены прежде всего на интеграцию с международными стандартами.

Экономический рост для государства является самой важной задачей. То же касается и национального богатства. Как известно, рост может достигаться интенсивными и экстенсивными путями. На сегодняшний день ситуация такова, что для таких стран, как Россия и Беларусь, присущ экстенсивный рост. В то время как в Западной Европе стремятся расти за счет интенсивных факторов. Сегодня в Беларуси и в России можно видеть также зарождение наукоемких отраслей. Однако их развитие недостаточно.

Список использованных источников

1. Алешкин А.А. Особенности структуры национального богатства: компонентный анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.01 / Алешкин Александр Александрович. — Тамбов, 2007. — 22 с.

2. Бухвальд Е.М. Воспроизводство национального богатства(теория и методология исследований): Автореф.дис.на соиск.учен.степ.д-ра экон.наук: 08.00.01 / Рос.АН,Ин-т экономики. — М., 1994.

3. Головачев А.С. Макроэкономика. Курс лекций. – Мн.: АУП, 2002. – 253 с.

4. Дорнбуш, Рудигер. Макроэкономика: Учебник: Пер. с англ.. — М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд. дом «Инфра-М», 1997. — 783 с.

5. Камалова, А. А. Эффективное использование национального богатства России в условиях рыночной экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.01 / Камалова Алина Альбертовна. — Казань, 2009. — 24 с.

6. Ковалев, Александр Васильевич Макроэкономика: Курс лекций / Ин-т соврем. знаний. — Мн.: Белорус. гос. политехн. акад., 1996. — 119 с.

7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика — М: Инфра-М, 1999г. – 974с.

8. Макроэкономика. Теория и российская практика: Учеб. для студентов, обучающихся по экон. специальностям / А.Г.Грязнова, Н.Н.Думная, А.Ю.Юданов и др.. — М.: КноРус, 2004. — 604 с

9. Наумова Е.В. Трансформация элементов национального богатства в условиях новой экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.01 / Наумова Елена Валерьевна. — Саратов, 2006. — 28 с.

10. Николаев И.А. Сколько стоит Россия — Москва: Экономика: Елима, 2004. — 398, [1] с.

11. Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход. – М., 1997. – 664 с.

12. Сироткин, Владлен Георгиевич Зарубежное золото России / Владлен Сироткин. — М.: ОЛМА-пресс, 1999. — 463 с.

Источник