- Алгоритм Дейкстры. Поиск оптимальных маршрутов на графе

- Базовые алгоритмы нахождения кратчайших путей во взвешенных графах

- Алгоритм Флойда-Уоршелла

- Алгоритм Форда-Беллмана

- Алгоритм Дейкстры

- Простое объяснение алгоритмов поиска пути и A*

- Часть 1. Общий алгоритм поиска

- Введение

- Простая схема

- Пример

- Общий алгоритм

- Интерактивное демо

- Заключение

- Часть 2. Стратегии поиска

- Секретный ингредиент

- Длина имеет значение

- Одинаковая стоимость поиска

- Заключение

- Часть 3. Снимаем завесу тайны с A*

- Волшебный алгоритм

- Не магический, но довольно потрясающий A*

- Интерактивное демо

- Заключение

- Часть 4. A* на практике

- Функция стоимости

- Функция критерия

- Полная определённость не обязательна

- За пределами трёх измерений

- Заключение

Алгоритм Дейкстры. Поиск оптимальных маршрутов на графе

Из многих алгоритмов поиска кратчайших маршрутов на графе, на Хабре я нашел только описание алгоритма Флойда-Уоршалла. Этот алгоритм находит кратчайшие пути между всеми вершинами графа и их длину. В этой статье я опишу принцип работы алгоритма Дейкстры, который находит оптимальные маршруты и их длину между одной конкретной вершиной (источником) и всеми остальными вершинами графа. Недостаток данного алгоритма в том, что он будет некорректно работать если граф имеет дуги отрицательного веса.

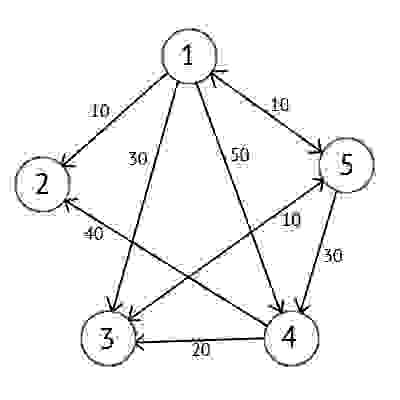

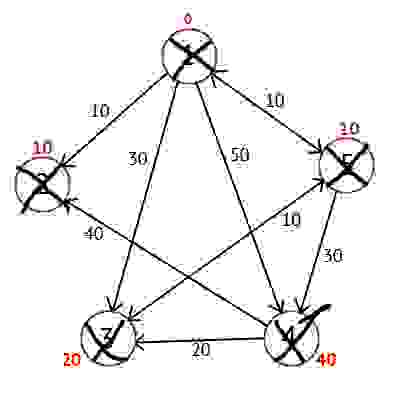

Для примера возьмем такой ориентированный граф G:

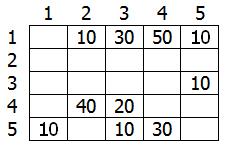

Этот граф мы можем представить в виде матрицы С:

Возьмем в качестве источника вершину 1. Это значит что мы будем искать кратчайшие маршруты из вершины 1 в вершины 2, 3, 4 и 5.

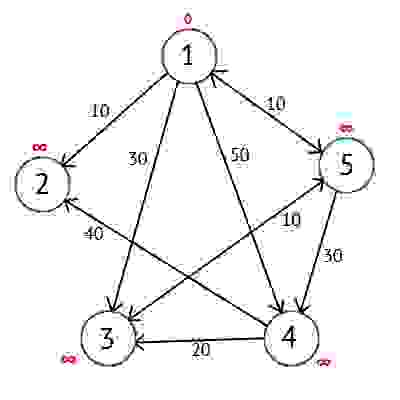

Данный алгоритм пошагово перебирает все вершины графа и назначает им метки, которые являются известным минимальным расстоянием от вершины источника до конкретной вершины. Рассмотрим этот алгоритм на примере.

Присвоим 1-й вершине метку равную 0, потому как эта вершина — источник. Остальным вершинам присвоим метки равные бесконечности.

Далее выберем такую вершину W, которая имеет минимальную метку (сейчас это вершина 1) и рассмотрим все вершины в которые из вершины W есть путь, не содержащий вершин посредников. Каждой из рассмотренных вершин назначим метку равную сумме метки W и длинны пути из W в рассматриваемую вершину, но только в том случае, если полученная сумма будет меньше предыдущего значения метки. Если же сумма не будет меньше, то оставляем предыдущую метку без изменений.

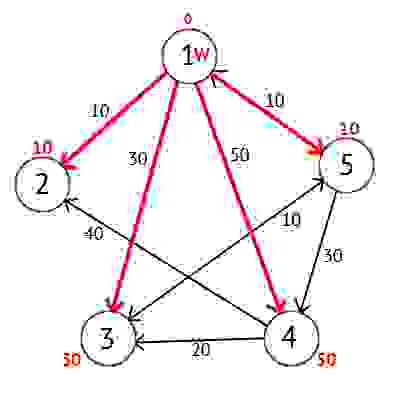

После того как мы рассмотрели все вершины, в которые есть прямой путь из W, вершину W мы отмечаем как посещённую, и выбираем из ещё не посещенных такую, которая имеет минимальное значение метки, она и будет следующей вершиной W. В данном случае это вершина 2 или 5. Если есть несколько вершин с одинаковыми метками, то не имеет значения какую из них мы выберем как W.

Мы выберем вершину 2. Но из нее нет ни одного исходящего пути, поэтому мы сразу отмечаем эту вершину как посещенную и переходим к следующей вершине с минимальной меткой. На этот раз только вершина 5 имеет минимальную метку. Рассмотрим все вершины в которые есть прямые пути из 5, но которые ещё не помечены как посещенные. Снова находим сумму метки вершины W и веса ребра из W в текущую вершину, и если эта сумма будет меньше предыдущей метки, то заменяем значение метки на полученную сумму.

Исходя из картинки мы можем увидеть, что метки 3-ей и 4-ой вершин стали меньше, тоесть был найден более короткий маршрут в эти вершины из вершины источника. Далее отмечаем 5-ю вершину как посещенную и выбираем следующую вершину, которая имеет минимальную метку. Повторяем все перечисленные выше действия до тех пор, пока есть непосещенные вершины.

Выполнив все действия получим такой результат:

Также есть вектор Р, исходя из которого можно построить кратчайшие маршруты. По количеству элементов этот вектор равен количеству вершин в графе, Каждый элемент содержит последнюю промежуточную вершину на кратчайшем пути между вершиной-источником и конечной вершиной. В начале алгоритма все элементы вектора Р равны вершине источнику (в нашем случае Р = <1, 1, 1, 1, 1>). Далее на этапе пересчета значения метки для рассматриваемой вершины, в случае если метка рассматриваемой вершины меняется на меньшую, в массив Р мы записываем значение текущей вершины W. Например: у 3-ей вершины была метка со значением «30», при W=1. Далее при W=5, метка 3-ей вершины изменилась на «20», следовательно мы запишем значение в вектор Р — Р[3]=5. Также при W=5 изменилось значение метки у 4-й вершины (было «50», стало «40»), значит нужно присвоить 4-му элементу вектора Р значение W — P[4]=5. В результате получим вектор Р = <1, 1, 5, 5, 1>.

Зная что в каждом элементе вектора Р записана последняя промежуточная вершина на пути между источником и конечной вершиной, мы можем получить и сам кратчайший маршрут.

Источник

Базовые алгоритмы нахождения кратчайших путей во взвешенных графах

Наверняка многим из гейм-девелоперов (или просто людям, увлекающимися програмировагнием) будет интересно услышать эти четыре важнейших алгоритма, решающих задачи о кратчайших путях.

Сформулируем определения и задачу.

Графом будем называть несколько точек (вершин), некоторые пары которых соединены отрезками (рёбрами). Граф связный, если от каждой вершины можно дойти до любой другой по этим отрезкам. Циклом назовём какой-то путь по рёбрам графа, начинающегося и заканчивающегося в одной и той же вершине. И ещё граф называется взвешенным, если каждому ребру соответствует какое-то число (вес). Не может быть двух рёбер, соединяющих одни и те же вершины.

Каждый из алгоритмов будет решать какую-то задачу о кратчайших путях на взвешенном связном. Кратчайший путь из одной вершины в другую — это такой путь по рёбрам, что сумма весов рёбер, по которым мы прошли будет минимальна.

Для ясности приведу пример такой задачи в реальной жизни. Пусть, в стране есть несколько городов и дорог, соединяющих эти города. При этом у каждой дороги есть длина. Вы хотите попасть из одного города в другой, проехав как можно меньший путь.

Считаем, что в графе n вершин и m рёбер.

Пойдём от простого к сложному.

Алгоритм Флойда-Уоршелла

Находит расстояние от каждой вершины до каждой за количество операций порядка n^3. Веса могут быть отрицательными, но у нас не может быть циклов с отрицательной суммой весов рёбер (иначе мы можем ходить по нему сколько душе угодно и каждый раз уменьшать сумму, так не интересно).

В массиве d[0… n — 1][0… n — 1] на i-ой итерации будем хранить ответ на исходную задачу с ограничением на то, что в качестве «пересадочных» в пути мы будем использовать вершины с номером строго меньше i — 1 (вершины нумеруем с нуля). Пусть идёт i-ая итерация, и мы хотим обновить массив до i + 1-ой. Для этого для каждой пары вершин просто попытаемся взять в качестве пересадочной i — 1-ую вершину, и если это улучшает ответ, то так и оставим. Всего сделаем n + 1 итерацию, после её завершения в качестве «пересадочных» мы сможем использовать любую, и массив d будет являться ответом.

n итераций по n итераций по n итераций, итого порядка n^3 операций.

Псевдокод:

Алгоритм Форда-Беллмана

Находит расстояние от одной вершины (дадим ей номер 0) до всех остальных за количество операций порядка n * m. Аналогично предыдущему алгоритму, веса могут быть отрицательными, но у нас не может быть циклов с отрицательной суммой весов рёбер.

Заведём массив d[0… n — 1], в котором на i-ой итерации будем хранить ответ на исходную задачу с ограничением на то, что в путь должно входить строго меньше i рёбер. Если таких путей до вершины j нет, то d[j] = 2000000000 (это должна быть какая-то недостижимая константа, «бесконечность»). В самом начале d заполнен 2000000000. Чтобы обновлять на i-ой итерации массив, надо просто пройти по каждому ребру и попробовать улучшить расстояние до вершин, которые оно соединяет. Кратчайшие пути не содержат циклов, так как все циклы неотрицательны, и мы можем убрать цикл из путя, при этом длина пути не ухудшится (хочется также отметить, что именно так можно найти отрицательные циклы в графе: надо сделать ещё одну итерацию и посмотреть, не улучшилось ли расстояние до какой-нибудь вершины). Поэтому длина кратчайшего пути не больше n — 1, значит, после n-ой итерации d будет ответом на задачу.

n итераций по m итераций, итого порядка n * m операций.

Псевдокод:

Алгоритм Дейкстры

Находит расстояние от одной вершины (дадим ей номер 0) до всех остальных за количество операций порядка n^2. Все веса неотрицательны.

На каждой итерации какие-то вершины будут помечены, а какие-то нет. Заведём два массива: mark[0… n — 1] — True, если вершина помечена, False иначе, d[0… n — 1] — для каждой вершины будет храниться длина кратчайшего пути, проходящего только по помеченным вершинам в качестве «пересадочных». Также поддерживается инвариант того, что для помеченных вершин длина, указанная в d, и есть ответ. Сначала помечена только вершина 0, а g[i] равно x, если 0 и i соединяет ребро весом x, равно 2000000000, если их не соединяет ребро, и равно 0, если i = 0.

На каждой итерации мы находим вершину, с наименьшим значением в d среди непомеченных, пусть это вершина v. Тогда значение d[v] является ответом для v. Докажем. Пусть, кратчайший путь до v из 0 проходит не только по помеченным вершинам в качестве «пересадочных», и при этом он короче d[v]. Возьмём первую встретившуюся непомеченную вершину на этом пути, назовём её u. Длина пройденной части пути (от 0 до u) — d[u]. len >= d[u], где len — длина кратчайшего пути из 0 до v (т. к. отрицательных рёбер нет), но по нашему предположению len меньше d[v]. Значит, d[v] > len >= d[u]. Но тогда v не подходит под своё описание — у неё не наименьшее значение d[v] среди непомеченных. Противоречие.

Теперь смело помечаем вершину v и пересчитываем d. Так делаем, пока все вершины не станут помеченными, и d не станет ответом на задачу.

n итераций по n итераций (на поиск вершины v), итого порядка n^2 операций.

Псевдокод:

Источник

Простое объяснение алгоритмов поиска пути и A*

Часть 1. Общий алгоритм поиска

Введение

Поиск пути — это одна из тех тем, которые обычно представляют самые большие сложности для разработчиков игр. Особенно плохо люди понимают алгоритм A*, и многим кажется, что это какая-то непостижимая магия.

Цель данной статьи — объяснить поиск пути в целом и A* в частности очень понятным и доступным образом, положив таким образом конец распространённому заблуждению о том, что эта тема сложна. При правильном объяснении всё достаточно просто.

Учтите, что в статье мы будем рассматривать поиск пути для игр; в отличие от более академических статей, мы опустим такие алгоритмы поиска, как поиск в глубину (Depth-First) или поиск в ширину (Breadth-First). Вместо этого мы постараемся как можно быстрее дойти от нуля до A*.

В первой части мы объясним простейшие концепции поиска пути. Разобравшись с этими базовыми концепциями, вы поймёте, что A* на удивление очевиден.

Простая схема

Хотя вы сможете применять эти концепции и к произвольным сложным 3D-средам, давайте всё-таки начнём с чрезвычайно простой схемы: квадратной сетки размером 5 x 5. Для удобства я пометил каждую ячейку заглавной буквой.

Самое первое, что мы сделаем — это представим эту среду в виде графа. Я не буду подробно объяснять, что такое граф; если говорить просто, то это набор кружков, соединённых стрелками. Кружки называются «узлами», а стрелки — «рёбрами».

Каждый узел представляет собой «состояние», в котором может находиться персонаж. В нашем случае состояние персонажа — это его позиция, поэтому мы создаём по одному узлу для каждой ячейки сетки:

Узлы, обозначающие ячейки сетки.

Теперь добавим рёбра. Они обозначают состояния, которых можно «достичь» из каждого заданного состояния; в нашем случае мы можем пройти из любой ячейки в соседнюю, за исключением заблокированных:

Дуги обозначают допустимые перемещения между ячейками сетки.

Если мы можем добраться из A в B, то говорим, что B является «соседним» с A узлом.

Стоит заметить, что рёбра имеют направление; нам нужны рёбра и из A в B, и из B в A. Это может показаться излишним, но не тогда, когда могут возникать более сложные «состояния». Например, персонаж может упасть с крыши на пол, но не способен допрыгнуть с пола на крышу. Можно перейти из состояния «жив» в состояние «мёртв», но не наоборот. И так далее.

Пример

Допустим, мы хотим переместиться из A в T. Мы начинаем с A. Можно сделать ровно два действия: пройти в B или пройти в F.

Допустим, мы переместились в B. Теперь мы можем сделать два действия: вернуться в A или перейти в C. Мы помним, что уже были в A и рассматривали варианты выбора там, так что нет смысла делать это снова (иначе мы можем потратить весь день на перемещения A → B → A → B…). Поэтому мы пойдём в C.

Находясь в C, двигаться нам некуда. Возвращаться в B бессмысленно, то есть это тупик. Выбор перехода в B, когда мы находились в A, был плохой идеей; возможно, стоит попробовать вместо него F?

Мы просто продолжаем повторять этот процесс, пока не окажемся в T. В этот момент мы просто воссоздадим путь из A, вернувшись по своим шагам. Мы находимся в T; как мы туда добрались? Из O? То есть конец пути имеет вид O → T. Как мы добрались в O? И так далее.

Учтите, что на самом деле мы не движемся; всё это было лишь мысленным процессом. Мы продолжаем стоять в A, и не сдвинемся из неё, пока не найдём путь целиком. Когда я говорю «переместились в B», то имею в виду «представьте, что мы переместились в B».

Общий алгоритм

Этот раздел — самая важная часть всей статьи. Вам абсолютно необходимо понять его, чтобы уметь реализовывать поиск пути; остальное (в том числе и A*) — это просто детали. В этом разделе вы будете разбираться, пока не поймёте смысл.

К тому же этот раздел невероятно прост.

Давайте попробуем формализовать наш пример, превратив его в псевдокод.

Нам нужно отслеживать узлы, которых мы знаем как достичь из начального узла. В начале это только начальный узел, но в процессе «исследования» сетки мы будем узнавать, как добираться до других узлов. Давайте назовём этот список узлов reachable :

Также нам нужно отслеживать уже рассмотренные узлы, чтобы не рассматривать их снова. Назовём их explored :

Дальше я изложу ядро алгоритма: на каждом шаге поиска мы выбираем один из узлов, который мы знаем, как достичь, и смотрим, до каких новых узлов можем добраться из него. Если мы определим, как достичь конечного (целевого) узла, то задача решена! В противном случае мы продолжаем поиск.

Так просто, что даже разочаровывает? И это верно. Но из этого и состоит весь алгоритм. Давайте запишем его пошагово псевдокодом.

Мы продолжаем искать, пока или не доберёмся до конечного узла (в этом случае мы нашли путь из начального в конечный узел), или пока у нас не закончатся узлы, в которых можно выполнять поиск (в таком случае между начальным и конечным узлами пути нет).

Мы выбираем один из узлов, до которого знаем, как добраться, и который пока не исследован:

Если мы только что узнали, как добраться до конечного узла, то задача выполнена! Нам просто нужно построить путь, следуя по ссылкам previous обратно к начальному узлу:

Нет смысла рассматривать узел больше одного раза, поэтому мы будем это отслеживать:

Мы определяем узлы, до которых не можем добраться отсюда. Начинаем со списка узлов, соседних с текущим, и удаляем те, которые мы уже исследовали:

Мы берём каждый из них:

Если мы уже знаем, как достичь узла, то игнорируем его. В противном случае добавляем его в список reachable , отслеживая, как в него попали:

Нахождение конечного узла — это один из способов выхода из цикла. Второй — это когда reachable становится пустым: у нас закончились узлы, которые можно исследовать, и мы не достигли конечного узла, то есть из начального в конечный узел пути нет:

И… на этом всё. Это весь алгоритм, а код построения пути выделен в отдельный метод:

Вот функция, которая строит путь, следуя по ссылкам previous обратно к начальному узлу:

Вот и всё. Это псевдокод каждого алгоритма поиска пути, в том числе и A*.

Перечитывайте этот раздел, пока не поймёте, как всё работает, и, что более важно, почему всё работает. Идеально будет нарисовать пример вручную на бумаге, но можете и посмотреть интерактивное демо:

Интерактивное демо

Вот демо и пример реализации показанного выше алгоритма (запустить его можно на странице оригинала статьи). choose_node просто выбирает случайный узел. Можете запустить алгоритм пошагово и посмотреть на список узлов reachable и explored , а также на то, куда указывают ссылки previous .

Заметьте, что поиск завершается, как только обнаруживается путь; может случиться так, что некоторые узлы даже не будут рассмотрены.

Заключение

Представленный здесь алгоритм — это общий алгоритм для любого алгоритма поиска пути.

Но что же отличает каждый алгоритм от другого, почему A* — это A*?

Вот подсказка: если запустить поиск в демо несколько раз, то вы увидите, что алгоритм на самом деле не всегда находит один и тот же путь. Он находит какой-то путь, и этот путь необязательно является кратчайшим. Почему?

Часть 2. Стратегии поиска

Если вы не полностью поняли описанный в предыдущем разделе алгоритм, то вернитесь к нему и прочтите заново, потому что он необходим для понимания дальнейшей информации. Когда вы в нём разберётесь, A* покажется вам совершенно естественным и логичным.

Секретный ингредиент

В конце предыдущей части я оставил открытыми два вопроса: если каждый алгоритм поиска использует один и тот же код, почему A* ведёт себя как A*? И почему демо иногда находит разные пути?

Ответы на оба вопроса связаны друг с другом. Хоть алгоритм и хорошо задан, я оставил нераскрытым один аспект, и как оказывается, он является ключевым для объяснения поведения алгоритмов поиска:

Именно эта невинно выглядящая строка отличает все алгоритмы поиска друг от друга. От способа реализации choose_node зависит всё.

Так почему же демо находит разные пути? Потому что его метод choose_node выбирает узел случайным образом.

Длина имеет значение

Прежде чем погружаться в различия поведений функции choose_node , нам нужно исправить в описанном выше алгоритме небольшой недосмотр.

Когда мы рассматривали узлы, соседние с текущим, то игнорировали те, которые уже знаем, как достичь:

Это ошибка: что если мы только что обнаружили лучший способ добраться до него? В таком случае необходимо изменить ссылку previous узла, чтобы отразить этот более короткий путь.

Чтобы это сделать, нам нужно знать длину пути от начального узла до любого достижимого узла. Мы назовём это стоимостью ( cost ) пути. Пока примем, что перемещение из узла в один из соседних узлов имеет постоянную стоимость, равную 1 .

Прежде чем начинать поиск, мы присвоим значению cost каждого узла значение infinity ; благодаря этому любой путь будет короче этого. Также мы присвоим cost узла start_node значение 0 .

Тогда вот как будет выглядеть код:

Одинаковая стоимость поиска

Давайте теперь рассмотрим метод choose_node . Если мы стремимся найти кратчайший возможный путь, то выбирать узел случайным образом — не самая лучшая идея.

Лучше выбирать узел, которого мы можем достичь из начального узла по кратчайшему пути; благодаря этому мы в общем случае будем предпочитать длинным путям более короткие. Это не значит, что более длинные пути не будут рассматриваться вовсе, это значит, что более короткие пути будут рассматриваться первыми. Так как алгоритм завершает работу сразу после нахождения подходящего пути, это должно позволить нам находить короткие пути.

Вот возможный пример функции choose_node :

Интуитивно понятно, что поиск этого алгоритма расширяется «радиально» от начального узла, пока не достигнет конечного. Вот интерактивное демо такого поведения:

Заключение

Простое изменение в способе выбора рассматриваемого следующим узла позволило нам получить достаточно хороший алгоритм: он находит кратчайший путь от начального до конечного узла.

Но этот алгоритм всё равно в какой-то степени остаётся «глупым». Он продолжает искать повсюду, пока не наткнётся на конечный узел. Например, какой смысл в показанном выше примере выполнять поиск в направлении A, если очевидно, что мы отдаляемся от конечного узла?

Можно ли сделать choose_node умнее? Можем ли мы сделать так, чтобы он направлял поиск в сторону конечного узла, даже не зная заранее правильного пути?

Оказывается, что можем — в следующей части мы наконец-то дойдём до choose_node , позволяющей превратить общий алгоритм поиска пути в A*.

Часть 3. Снимаем завесу тайны с A*

Полученный в предыдущей части алгоритм достаточно хорош: он находит кратчайший путь от начального узла до конечного. Однако, он тратит силы впустую: рассматривает пути, которые человек очевидно назовёт ошибочными — они обычно удаляются от цели. Как же этого можно избежать?

Волшебный алгоритм

Представьте, что мы запускаем алгоритм поиска на особом компьютере с чипом, который может творить магию. Благодаря этому потрясающему чипу мы можем выразить choose_node очень простым способом, который гарантированно создаст кратчайший путь, не теряя времени на исследование частичных путей, которые никуда не ведут:

Звучит соблазнительно, но магическим чипам всё равно требуется какой-то низкоуровневый код. Вот какой может быть хорошая аппроксимация:

Это отличный способ выбора следующего узла: вы выбираем узел, дающий нам кратчайший путь от начального до конечного узла, что нам и нужно.

Также мы минимизировали количество используемой магии: мы точно знаем, какова стоимость перемещения от начального узла к каждому узлу (это node.cost ), и используем магию только для предсказания стоимости перемещения от узла к конечному узлу.

Не магический, но довольно потрясающий A*

К сожалению, магические чипы — это новинка, а нам нужна поддержка и устаревшего оборудования. БОльшая часть кода нас устраивает, за исключением этой строки:

То есть мы не можем использовать магию, чтобы узнать стоимость ещё не исследованного пути. Ну ладно, тогда давайте сделаем прогноз. Будем оптимистичными и предположим, что между текущим и конечным узлами нет ничего, и мы можем просто двигаться напрямик:

Заметьте, что кратчайший путь и минимальное расстояние разные: минимальное расстояние подразумевает, что между текущим и конечным узлами нет совершенно никаких препятствий.

Эту оценку получить достаточно просто. В наших примерах с сетками это расстояние городских кварталов между двумя узлами (то есть abs(Ax — Bx) + abs(Ay — By) ). Если бы мы могли двигаться по диагонали, то значение было бы равно sqrt( (Ax — Bx)^2 + (Ay — By)^2 ) , и так далее. Самое важное то, что мы никогда не получаем слишком высокую оценку стоимости.

Итак, вот немагическая версия choose_node :

Функция, оценивающая расстояние от текущего до конечного узла, называется эвристикой, и этот алгоритм поиска, леди и джентльмены, называется … A*.

Интерактивное демо

Пока вы оправляетесь от шока, вызванного осознанием того, что загадочный A* на самом деле настолько прост, можете посмотреть на демо (или запустить его в оригинале статьи). Вы заметите, что в отличие от предыдущего примера, поиск тратит очень мало времени на движение в неверном направлении.

Заключение

Наконец-то мы дошли до алгоритма A*, который является не чем иным, как описанным в первой части статьи общим алгоритмом поиска с некоторыми усовершенствованиями, описанными во второй части, и использующим функцию choose_node , которая выбирает узел, который по нашей оценке приближает нас к конечному узлу. Вот и всё.

Вот вам для справки полный псевдокод основного метода:

А вот метод choose_node , который превращает его в A*:

А зачем же нужна часть 4?

Теперь, когда вы поняли, как работает A*, я хочу рассказать о некоторых потрясающих областях его применения, которые далеко не ограничиваются поиском путей в сетке ячеек.

Часть 4. A* на практике

Первые три части статьи начинаются с самых основ алгоритмов поиска путей и заканчиваются чётким описанием алгоритма A*. Всё это здорово в теории, но понимание того, как это применимо на практике — совершенно другая тема.

Например, что будет, если наш мир не является сеткой?

Что если персонаж не может мгновенно поворачиваться на 90 градусов?

Как построить граф, если мир бесконечен?

Что если нас не волнует длина пути, но мы зависим от солнечной энергии и нам как можно больше нужно находиться под солнечным светом?

Как найти кратчайший путь к любому из двух конечных узлов?

Функция стоимости

В первых примерах мы искали кратчайший путь между начальным и конечным узлами. Однако вместо того, чтобы хранить частичные длины путей в переменной length , мы назвали её cost . Почему?

Мы можем заставить A* искать не только кратчайший, но и лучший путь, причём определение «лучшего» можно выбирать, исходя из наших целей. Когда нам нужен кратчайший путь, стоимостью является длина пути, но если мы хотим минимизировать, например, потребление топлива, то нужно использовать в качестве стоимости именно его. Если мы хотим по максимуму увеличить «время, проводимое под солнцем», то затраты — это время, проведённое без солнца. И так далее.

В общем случае это означает, что с каждым ребром графа связаны соответствующие затраты. В показанных выше примерах стоимость задавалась неявно и считалась всегда равной 1 , потому что мы считали шаги на пути. Но мы можем изменить стоимость ребра в соответствии с тем, что мы хотим минимизировать.

Функция критерия

Допустим, наш объект — это автомобиль, и ему нужно добраться до заправки. Нас устроит любая заправка. Требуется кратчайший путь до ближайшей АЗС.

Наивный подход будет заключаться в вычислении кратчайшего пути до каждой заправки по очереди и выборе самого короткого. Это сработает, но будет довольно затратным процессом.

Что если бы мы могли заменить один goal_node на метод, который по заданному узлу может сообщить, является ли тот конечным или нет. Благодаря этому мы сможем искать несколько целей одновременно. Также нам нужно изменить эвристику, чтобы она возвращала минимальную оцениваемую стоимость всех возможных конечных узлов.

В зависимости от специфики ситуации мы можем и не иметь возможности достичь цели идеально, или это будет слишком много стоить (если мы отправляем персонажа через половину огромной карты, так ли важна разница в один дюйм?), поэтому метод is_goal_node может возвращать true , когда мы находимся «достаточно близко».

Полная определённость не обязательна

Представление мира в виде дискретной сетки может быть недостаточным для многих игр. Возьмём, например, шутер от первого лица или гоночную игру. Мир дискретен, но его нельзя представить в виде сетки.

Но есть проблема и посерьёзней: что если мир бесконечен? В таком случае, даже если мы сможем представить его в виде сетки, то у нас просто не будет возможности построить соответствующий сетке граф, потому что он должен быть бесконечным.

Однако не всё потеряно. Разумеется, для алгоритма поиска по графам нам определённо нужен граф. Но никто не говорил, что граф должен быть исчерпывающим!

Если внимательно посмотреть на алгоритм, то можно заметить, что мы ничего не делаем с графом, как целым; мы исследуем граф локально, получая узлы, которых можем достичь из рассматриваемого узла. Как видно из демо A*, некоторые узлы графа вообще не исследуются.

Так почему бы нам просто не строить граф в процессе исследования?

Мы делаем текущую позицию персонажа начальным узлом. При вызове get_adjacent_nodes она может определять возможные способы, которыми персонаж способен переместиться из данного узла, и создавать соседние узлы на лету.

За пределами трёх измерений

Даже если ваш мир действительно является 2D-сеткой, нужно учитывать и другие аспекты. Например, что если персонаж не может мгновенно поворачиваться на 90 или 180 градусов, как это обычно и бывает?

Состояние, представляемое каждым узлом поиска, не обязательно должно быть только позицией; напротив, оно может включать в себя произвольно сложное множество значений. Например, если повороты на 90 градусов занимают столько же времени, сколько переход из одной ячейки в другую, то состояние персонажа может задаваться как [position, heading] . Каждый узел может представлять не только позицию персонажа, но и направление его взгляда; и новые рёбра графа (явные или косвенные) отражают это.

Если вернуться к исходной сетке 5×5, то начальной позицией поиска теперь может быть [A, East] . Соседними узлами теперь являются [B, East] и [A, South] — если мы хотим достичь F, то сначала нужно скорректировать направление, чтобы путь обрёл вид [A, East] , [A, South] , [F, South] .

Шутер от первого лица? Как минимум четыре измерения: [X, Y, Z, Heading] . Возможно, даже [X, Y, Z, Heading, Health, Ammo] .

Учтите, что чем сложнее состояние, тем более сложной должна быть эвристическая функция. Сам по себе A* прост; искусство часто возникает благодаря хорошей эвристике.

Заключение

Цель этой статьи — раз и навсегда развеять миф о том, что A* — это некий мистический, не поддающийся расшифровке алгоритм. Напротив, я показал, что в нём нет ничего загадочного, и на самом деле его можно довольно просто вывести, начав с самого нуля.

Источник