Описание метода взаимной нагрузки для испытания ТЭД

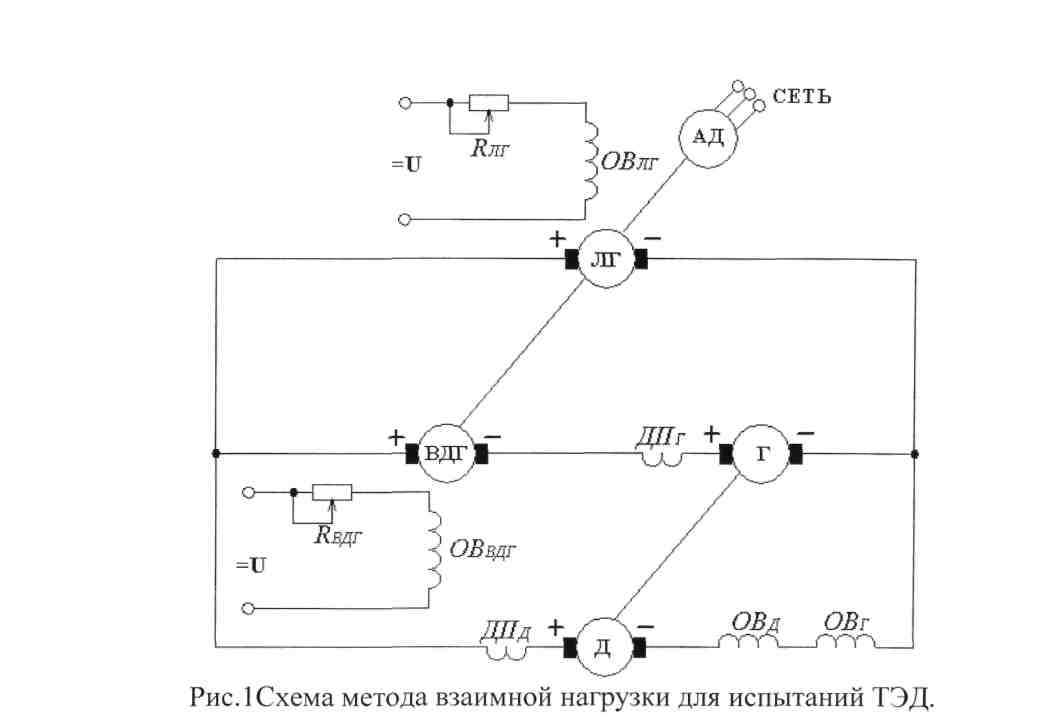

Испытания ТЭД в том числе снятие электромеханических характеристик проводят на стендах, работающих по экономному методу взаимной нагрузки. Схема стенда приведена на рис.1.

Суть метода основано на свойстве обратимости электрических машин постоянного тока: любая электрическая машина может работать в режиме двигателя или генератора. На стенде устанавливают два испытуемых однотипных двигателя, один из которых Д работает в режиме двигателя, а второй Г — в режиме генератора. Обе электрические машины взаимно нагружаются друг на друга (механические, с помощью муфт, и электрические). Потери, возникающие в контуре взаимной нагрузки, покрываются из сети через асинхронный двигатель АД, вращающий генераторы линейный ЯГ и вольтодобавочный ВДГ. Отметим, что каждый из генераторов может быть подключен к „своему» АД.

Рис.1 Схема метода взаимной нагрузки для испытания ТЭД.

Из внешней сети стенд потребляет только, то количество энергии, которая необходимо для покрытия потерь в электрических машинах, что на много меньше мощности испытуемого двигателя.

Требуемый режим работы двигателя Д по напряжению и току нагрузки устанавливается посредствам главного регулирования двух токов: возбуждения (Rлг и Rвдг — регулировочные резисторы цепи возбуждения ЛГ и ВДГ). Линейный генератор ЛГ предназначен для регулирования напряжения подводимого к Д, а следовательно частоты вращения его якоря. Он выравнивает баланс моментов между Д и Г, и компенсирует магнитные, механические и часть добавочных потерь обеих машин Д и Г.

Вольтодобавочный генератор ВДГ включен последовательно с Г и предназначен для регулирования тока нагрузки Д . Он выравнивает баланс напряжений между Д и Г, и компенсирует электрические и часть добавочных потерь.

Такие испытательные стенды широко используются на заводе-изготовителе ТЭД, ремонтных заводах и в локомотивных депо.

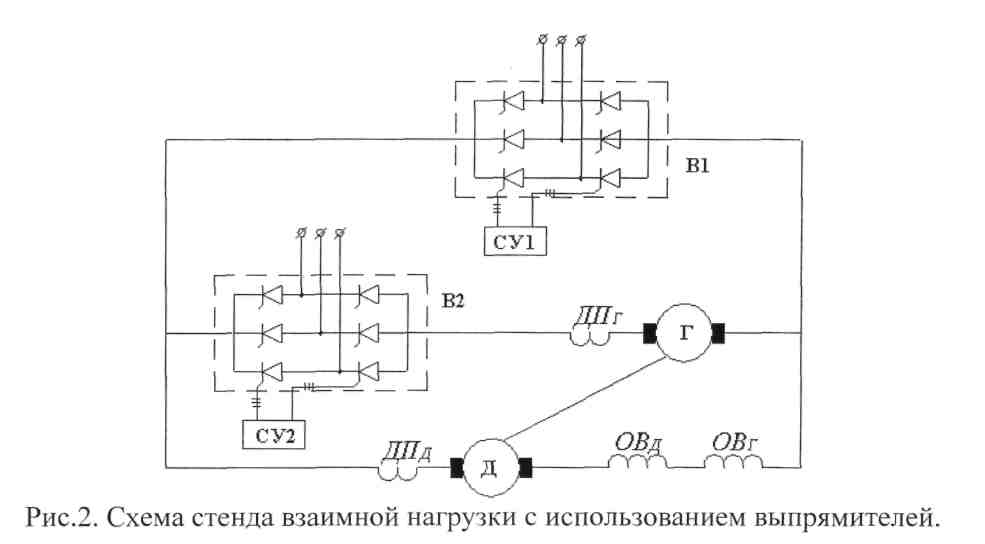

С развитием полупроводниковой технике в схеме стенда взаимной нагрузки произошли важные изменения: в замен ЛГ и ВДГ использованы более экономичные и менее инерционные тиристорные трехфазные мостовые выпрямители В1 и В2. (Рис. 2). Такие выпрямители обладают малыми пульсациями выпрямленного напряжения и обеспечивают надежную коммутацию машин постоянного тока Д и Г. Управление работой выпрямителей осуществляется системами управления СУ1 и СУ2. Требуемый режим работы стенда устанавливается посредством регулирования угла отпирания тиристоров.

Рис.2. Схема стенда взаимной нагрузки с использованием выпрямителей.

Источник

Испытание ТЭД под нагрузкой (метод взаимной нагрузки)

3) При испытании ТЭД используется принцип возврата электрической энергии, вырабатываемой НГ, в цепь питания испытуемого двигателя, что позволяет значительно уменьшить затраты энергии на испытания. Схемы, обеспечивающие такую возможность, получили название схем взаимной нагрузки (или возвратной работы).

Рис. 4.7. Структурная схема испытаний ТЭД методом взаимной нагрузки

ПГ-питающий генератор, НГ-нагрузочный генератор

Производят методом взаимной нагрузки при приемо-сдаточных испытаниях. Это испытание производят с целью определения превышения температуры (перегрева) обмоток, коллектора и подшипников над температурой охлаждающего воздуха при номинальном режиме.

Этот метод позволяет получить значительную экономию электроэнергии, т.е. на испытание тратится 20 – 30 % от мощности, развиваемой испытуемым двигателем.

Д – испытуемый ТЭД; Г – такой же ТЭД, но работающий в режиме генератора; ЛГ – линейный генератор; ВДМ – вольтодобавочная машина; АД – трехфазный приводной электродвигатель; ГПД и ГПГ – обмотки последовательного возбуждения машин Д и Г; ГУ – генератор управления; КВДМ и КЛГ – контакторы ВДМ и ЛГ; ДПГ, ДПД – обмотки добавочных полюсов машин Г и Д;

Uлг, Uвдп, Uд, UГ, Uгу – напряжение на зажимах соответствующих машин;

∆Uдпг, ∆Uдпд, ∆Uдп вдм – падение напряжения на обмотках ДП соответствующих машин;

∆Uгпд, ∆Uгпг – падение напряжения на обмотках ОВ соответствующих машин;

Iд, Iг, Iлг, Iвдп – сила электрического тока якорей соответствующих машин;

Ед, Ег, Евдп – Э.Д.С. в обмотках якорей соответствующих машин.

Рис.4.8. Принципиальная схема испытаний ТЭД методом возвратной работы

ЛГ является одним из источников, питающих машину Д постоянным током. ЛГ компенсирует магнитные, механические и частично добавочные потери.

АД электрически со семой не связан. Он только обеспечивает подвод механической энергии к генераторам ВДМ и ЛГ.

Обмотка возбуждения ГПГ включена последовательно с ГПД. Это сделано для того, чтобыГ работал как генератор с независимым возбуждением для обеспечения его устойчивой работы в широком диапазоне нагрузок. По обмоткам ГПД и ГПГ течет один и тот же ток – это обеспечивает идентичность характеристик машин Д и Г. (Причем ГПГ включают встречно ГПД).

Рассмотрим работуВДМ для обоснования включения этой машины в схему (для компенсации электрических потерь). Валы якорей Д и Г жестко связаны муфтой, поэтому их частоты вращения одинаковы, т.е. nд = nг. Испытуемый Д преобразует подведенную к нему электроэнергию в механическую, которая используется другим ТЭД (Г). В свою очередь Г отдает выработанную им электрическую энергию двигателю Д (возвратная работа).

Для обеспечения равенства магнитных потоков в Д и Г обмотки ГПД и ГПГ соединены последовательно, это упрощает расчеты по разделению потерь между Д и Г.

Очевидно, что в любом случае,

где

Равенство частот вращения якорей nд = nг, магнитных потоков Фд = Фг и Сд = Сг (– как следствие полной идентичности магнитных систем Д и Г) приводит к равенствам:

С учетом равенства (4.4) и (4.5) получили

При таком соотношении напряжений Г не может отдавать энергию двигателю Д.

Для обеспечения работоспособности системы последовательно с Г включают ВДМ с таким расчетом, чтобы

Кроме выравнивания баланса напряжений ВДМ предназначена для компенсации электрических (I 2 RЯД + I 2 RЯГ) и частично добавочных потерь, возникающих в Д и Г.

На таком стенде можно испытать только однотипные машины, т.к. равенство Сд и Сг возможно только при следующих условиях:

а) одинаковых магнитных системах машин;

б) однотипных и одинаковых по размерам обмоток якорей машин;

в) одинакового числа активных проводников N в обмотках якорей машин.

Таким образом, два генератора (Г + ВДМ и ЛГ) соединены параллельно и работают на общую нагрузку. Следовательно, распределение токов между этими генераторами определяется соотношением их внутренних сопротивлений и наводимых в них Э.Д.С.

Iд легче всего регулировать за счет UвдМ, т.е. как бы изменяя внутреннее сопротивление цепи Г + ВДМ.

Uд целесообразно регулировать, изменяя напряжение ЛГ, т.к. UвдМ значительно меньше UГ.

UвдМ и UЛГ регулируют изменением сопротивлений RВДМ и RЛГ в цепях независимого возбуждения этих машин.

При испытании машины под нагрузкой должны подвергаться постоянному контролю:

– температура подшипников, охлаждающего воздуха, неподвижных обмоток.

Превышение температуры обмоток над температурой охлаждающего воздуха (перегрев, τ) определяется:

где

Источник

Испытание тяговых двигателей.

Испытание ТЭД производят в двух режимах:

Ø на холостом ходу;

Ø под нагрузкой.

Испытание ТЭД на холостом ходу подразумевает вращение якоря ТЭД по 30 минут в каждом направлении. При этом определяют работу подшипников (посторонние шумы, нагрев), нагрев подшипников не должен превышать температуру окружающей среды, более чем на 55 О С.

Испытание ТЭД под нагрузкой производится по методу взаимной нагрузки. Одна машина работает в режиме генератора, а другая в режиме двигателя. Машины между собой соединяются как механическим способом, так и имеют электрическое соединение.

С помощью данного способа проверяют 6 параметров нормальной работы двигателя:

1. Испытание на нагрев, для этого к двигателю подводят вентиляцию и изменяя ток возбуждения вольтодобавочной машиной изменяют нагрузку на испытуемой машине, устанавливая ток равный току часового режима. После испытания замеряют значение нагрева обмоток двигателя.

2. Проверка частоты вращения, ее отклонение от номинального значения, т.е. расхождение скоростных характеристик двигателей электровоза, должно быть не более 4% при номинальном значении тока и напряжения. Испытание производят с помощью тахометра.

3. Испытание на реверсирование, разность частоты вращения якоря при смене направления вращения не должна превышать 3%.

4. Испытание на повышенную частоту вращения, проводят при частоте вращения в превышающей наибольшую на 25%.

5. Проверка уровня коммутации, определяют класс в соответствии с ГОСТом, проводят двумя способами:

a. При номинальных значениях напряжения и тока возбуждения и двойном токе якоря;

b. При наибольших значениях напряжения и частоты вращения на последней ступени ослабления поля.

6. Испытание изоляции, состоит в проверке сопротивления изоляции обмоток машины относительно друг друга и корпуса, а так же ее электрической прочности.

Общие сведения о вспомогательных машинах.

На электровозах переменного тока применяют следующие вспомогательные машины:

1. ФР – преобразует однофазный переменный ток в трехфазный переменный для питания асинхронных вспомогательных машин;

2. МВ – создают потоки воздуха для охлаждения ТЭД, и другого оборудования;

3. МК – обеспечивает сжатым воздухом пневматические системы электровоза и тормоза поезда;

4. МН – обеспечивает циркуляцию масла в системе охлаждения тягового трансформатора;

5. СМ – является двигателем постоянного тока, осуществляет вращение валов ЭКГ;

6. МКП — является двигателем постоянного тока, обеспечивает сжатым воздухом пневмопривод токоприемника.

За исключением ФР вспомогательные машины представляют собой агрегат состоящий из вспомогательного механизма (компрессор, вентиляторное колесо) и электрического двигателя, который приводит в действие этот механизм.

На электровозах серии ВЛ80 и ЭП1 в качестве привода применяются трехфазные асинхронные двигателя, которые получают питание от обмотки собственных нужд тягового трансформатора в системе с ФР и постоянно включенными конденсаторами.

Достоинством асинхронного двигателя является простота конструкции, относительно низкая стоимость, высокая эксплуатационная надежность, а также частота вращения таких двигателей не зависит от величины питающего напряжения.

Недостатком является зависимость величины вращающего момента (нагрузка на валу) от величины питающего напряжения, т.е. при низком напряжении двигатель не сможет запуститься.

Асинхронный двигатель АЭ92-4/02.

А – асинхронный;

Э – электровозный;

9 – диаметр сердечника статора 900мм;

2 – длина сердечника статора 200мм;

4 – число полюсов рабочих обмоток.

Асинхронный трёхфазный электродвигатель с короткозамкнутым ротором служит приводом главных компрессоров и центробежных вентиляторов электровозов переменного тока.

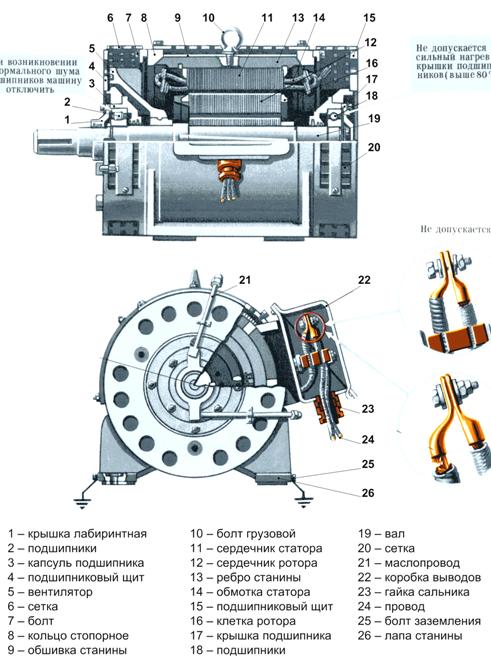

Состоит из стальной сварной станины образованной из двух торцовых колец приваренных к продольным рёбрам и обшивки. В станине закреплён сердечник статора состоящий из шихтованных листов электротехнической стали, в пазах которой уложена обмотка.

Обмотка статора состоит из жёстких пропитанных катушек (медь прямоугольного сечения) которая в пазах статора закреплены клиньями. Изоляция обмотки применена класса Н, 6 выводов обмотки статора начало и конец закреплены в коробке выводов, расположенной на станине. Вывода соединены по схеме звезда.

Ротор состоит из шихтованного сердечника так же набранного из листов электротехнической стали. Пазы сердечника залиты алюминиевым сплавом который образует короткозамкнутую обмотку в виде «беличьего» колеса. В сердечнике ротора имеются осевые вентиляционные каналы. Ротор вместе с валом вращается в подшипниках установленных в капсулах подшипниковых щитов.

Подшипниковые щиты крепят болтами к торцовым кольцам. Подшипники закрывают крышками для защиты от пыли и грязи. Подшипниковые щиты стальные, сварные, имеют вентиляционные окна с сетками. К щиту крепятся 2 лабиринтные крышки (внутренняя и наружная) которые в системе образуют капсулу для подшипников. В капсулу заправляют смазку.

Внутри двигатель снабжён вентилятором. Вентилятор центробежный, с радиальными лопатками и направляющим диском, обтекаемой формы отлит из алюминиевого сплава. Вентилятор засасывает воздух с противоположной стороны через окна и отверстия в подшипниковом щите. Поступающий воздух охлаждает лобные части обмоток статора, после чего выбрасывается наружу через окна в подшипниковом щите.

Принцип работы – основан на взаимодействии вращающегося магнитного поля статора с магнитным полем ротора. При подключении обмотки статора к сети создается синусоидально распределенное вращающееся магнитное поле статора. Оно образует в обмотках статора и ротора ЭДС, при этом в короткозамкнутой обмотке ротора начинает протекать электрический ток, образуя вокруг ротора своё магнитное поле. Далее при взаимодействии двух магнитных полей статора и ротора образуется электромагнитная сила которая стремится провернуть ротор. Необходимым условием для возникновения в асинхронной машине электромагнитного вращающего момента является неравенство частот вращения магнитного поля статора и самого ротора.

Режим работы асинхронной машины на электровоза значительно отличается от режима на который они рассчитаны, т.к. они получают питание на электровозе значение которого может изменятся от 280-470 В. Поэтому мощность всех вспомогательных двигателей примерно в 2 раза больше чем это необходимо для привода механизмов при номинальном напряжении 380В.

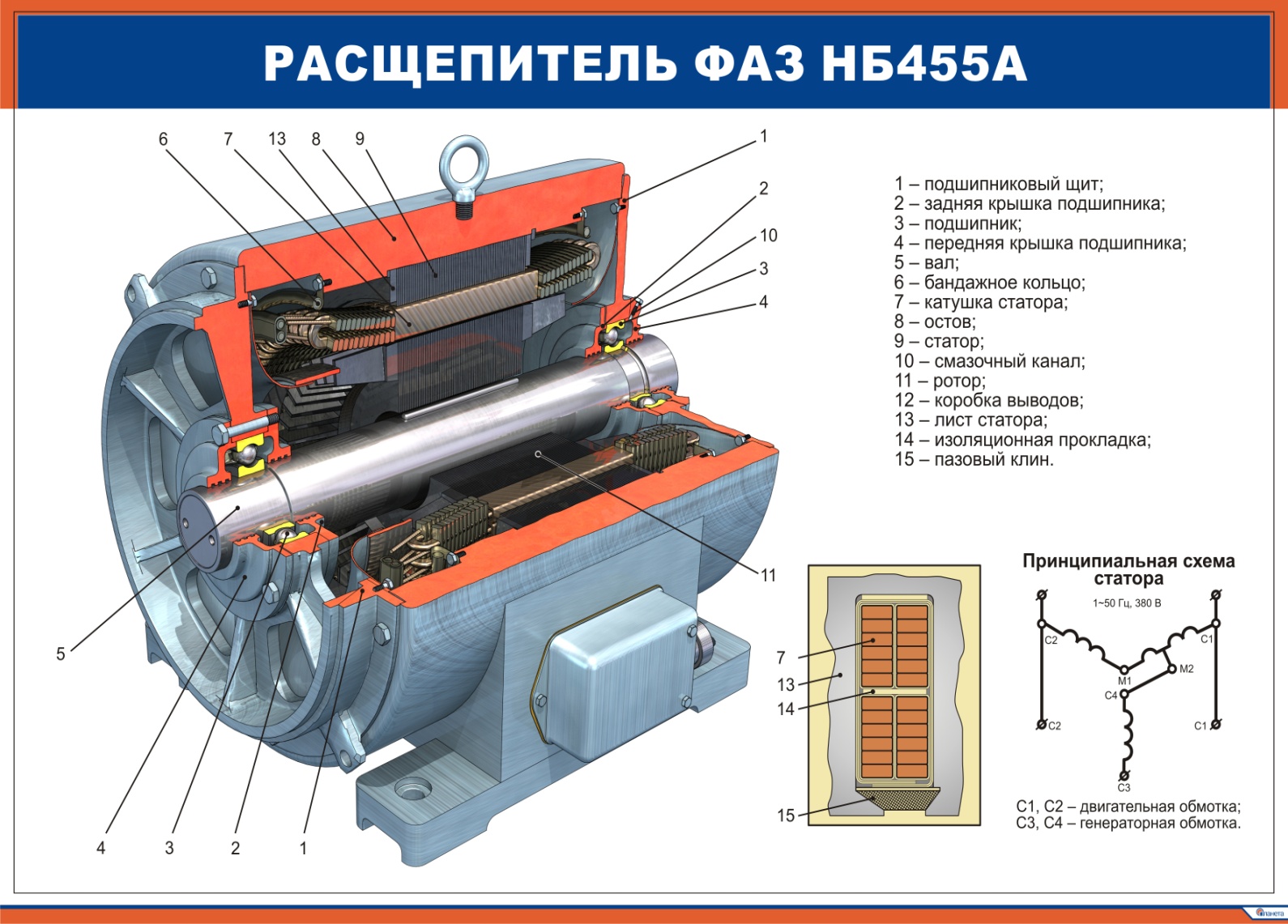

Фазорасщепитель НБ-455А.

Предназначен для вырабатывания фазы с целью преобразования однофазного напряжения контактной сети в 3-х фазное напряжение питания цепей вспом-ных машин.

Состоит из статора, ротора, двух подшипниковых щитов.

Статор – состоит из литой чугунной станины в которую запрессован сердечник, сердечник шихтованный из листов электротехнической стали, имеет 60 пазов в которых уложена трёх фазная обмотка соединённая в не семеричную звезду. Лобовые части обмотки крепятся к станине специальным бандажным кольцом для повышения виброустойчивости.

Ротор – состоит из вала, на который напрессован шихтованный сердечник. Обмотка сердечника короткозамкнутое алюминиевое «беличье» колесо. Сердечник от проворота зафиксирован шпонкой на валу. Ротор вращается в шарикоподшипниках установленных в подшипниковых щитах. Подшипники закрыты внутренними и внешними наружными крышками у которых в месте контакта с валом сделаны выточки исключающие вытекание смазки из спец. капсул. В капсулы заправляется 300гр. Смазки через отверстие в наружной крышке. В подшипниковых щитах имеются вентиляционные окна, а внутри корпуса сделаны направляющие воронки. Фазорасщепитель установлен в БСА-1.

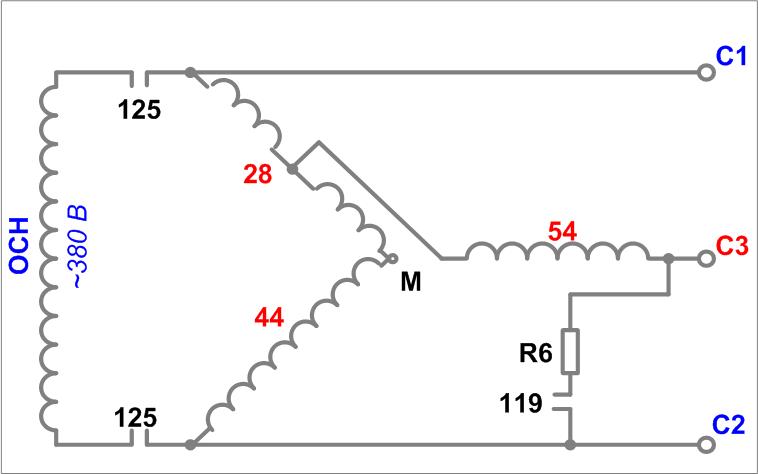

Принцип работы.

Для запуска фазорасщепителя необходимо внутри статора создать вращающее магнитное поле. ОСН (обмотка собственных нужд) выдаёт только 2 фазы и при подключении фазорасщепителя к ним внутри возникает переменное магнитное поле, которое наводит в роторе знакопеременные силы, из-за чего ротор не может раскрутится.

Для создания вращающего магнитного поля необходимо подключить третью обмотку к одной из фаз через активное сопротивление. При этом в этой обмотке произойдёт сдвиг фазы т.е. на некоторый угол по сравнению с током в двигательных обмотках МС1, МС2, этого будет достаточно для разгона фазорасщепителя без нагрузки.

|

| Рис. Схема работы фазорасщепителя фаз |

При достижении 1380об/мин срабатывает ППРФ-300 (панель пуска расщепителя фаз) которая отключает контактор 119 т.е. в фазорасщепителе продолжают получать питание только двигательные обмотки. Т.к. ротор раскрутился то наводимая ЭДС в нём будет достаточно для поддержания вращения. Ток протекающий по стержням ротора наводит вокруг них своё магнитное поле которое вращается вместе с ротором. Это магнитное поле с вращающимся магнитным полем статора пересекают витки генераторной обмотки наводя в ней ЭДС сдвинутую примерно на 90º по отношению к напряжению ОСН. В результате вспомогательные машины получают питание первая и вторая от ОСН третья фаза от генераторной обмотке фазорасщепителя. Для получения трёхфазной семеричной системы напряжения обмотки фазорасщепителя выполняют с различным количеством витков. В итоге генераторная обмотка выдаёт такое же напряжение как и ОСН.

Любой асинхронный двигатель может работать в роли фазорасщепителя, но только после запуска. Не семеричное напряжение недостаток фазорасщепителя так как у всех вспомогательных машин одинаковое количество витков в обмотках.

Дата добавления: 2018-05-02 ; просмотров: 1323 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник