Способы исследования Солнца

Прежде всего встаёт важная проблема изучения и измерения полного потока лучистой энергии, непрерывно поступающей от Солнца на Землю. Этим занимается особая отрасль измерительной техники, называемая актинометрией (термин происходит от греческих слов «актис» — луч я «метрон» — мера). В ней применяются особые приборы, называемые актинометрами или пиргелиометрами.

Эти приборы основаны на* использовании теплового действия солнечных лучей. О количестве солнечной энергии, падающей на квадратный сантиметр Земли, можно судить, например, повышение температуры воды в

сосуде, на который падают солнечные лучи. Необходимы специальные меры предосторожности, чтобы полученное тепло не осталось неучтённым, рассеявшись в воздухе.

Актинометрия занимает промежуточное положение между астрофизикой и геофизикой. С одной стороны, не¬посредственным объектом исследования здесь является радиация Солнца. С другой стороны, на пути к земной поверхности эта радиация проходит сквозь земную атмосферу, которая в той или иной степени рассеивает и поглощает проходящие через неё лучи. Прозрачность воз¬духа меняется изо дня в день. Это определяет геофизический, метеорологический элемент в актинометрии.

Актинометрия в основном обходится без телескопа, этого основного орудия астрономического исследования. Все прочие формы наблюдений Солнца связаны с употреблением телескопической оптики.

Простейший способ телескопического наблюдения Солнца состоит в том, что, наведя телескоп на солнечный диск, рассматривают последний при достаточно сильном увеличении, изучая различные мелкие детали и образования на диске. При этом необходимо, чтобы телескоп был снабжён защитным приспособлением, предохраняющим глаз от губительного действия чрезмерно яркого света.

В простейшем случае это может быть достаточно тёмное стекло, пропускающее лишь очень небольшую долю лучей, а в более крупных и усовершенствованных инструментах применяются специальные гелиоскопические окуляры, в которых свет ослабляется при помощи особых оптических приспособлении:.

Часто необходимо измерять размеры деталей, видимых при помощи телескопа на солнечной поверхности, или же определять точное положение детали на солнечном диске. Для этого телескоп должен быть снабжён измерительными приспособлениями.

Непосредственное наблюдение Солнца в телескоп глазом называется визуальным наблюдением. При всех своих достоинствах оно во многих случаях уступает наблюдению фотографическому. Визуальное изучение и последовательное измерение множества деталей, нередко усеивающих солнечный диск, отнимает много времени и может растянуться даже на несколько часов. За это время на бурной и быстро меняющейся поверхности Солнца нередко совершаются заметные изменения. Между тем фотографический снимок Солнца со всеми деталями на его поверхности можно получить за малую долю секунды. Таким образом, по сравнению с визуальным наблюдением фотография имеет два ценных преимущества: быстрота и связанная с нею одновременность регистрации всей картины Солнца.

Далее, всякий фотографический снимок представляет собою документ, который можно сохранить неопределённо долгое время. В случае сомнений или новых соображений всегда можно снова обратиться к ранее полученным снимкам и повторить их измерение или же провести их исследование под новым углом зрения. Наконец, фотография позволяет получать снимки Солнца и в лучах, не¬видимых для глаза, например, в инфракрасных или ультрафиолетовых.

Прибор, специально предназначенный для фотографирования Солнца, называется гелиографом).

Это — телескоп, у которого в нижней части вместо окуляра приделана кассета, заключающая в себе фотографическую пластинку. Необходимой частью гелиографа является автоматический затвор, позволяющий получать снимок при очень короткой выдержке.

Наиболее удобным типом гелиографа является прибор, сконструированный дважды лауреатом Сталинской премии Д. Д. Максутовым по принципу менискового телескопа. Гелиограф Максутова изготовлен во многих экземплярах и принят в качестве стандартного инструмента для регулярных фотографических наблюдений солнечной поверхности на обсерваториях СССР.

На обсерваториях, имеющих в своём распоряжении гелиограф, Солнце фотографируется каждый ясный день, причём полученные снимки тщательно сохраняются. Таким путём собирается ценнейший материал о состоянии поверхности Солнца за многие годы.

При фотографировании деталей солнечной поверхности желательно иметь достаточно большое изображение. Этот астрономический инструмент не следует Смешивать с одноимённым прибором, употребляемым на метеорологических станциях. Там под названием «гелиограф» понимается аппарат, позволяющий автоматически регистрировать число часов за день, в течение которых Солнце не было закрыто облаками?

Для этого нужно, чтобы фокусное расстояние объектива (т. е. расстояние от него до изображения Солнца) было велико. Отсюда следует, что для получения изображения Солнца в крупном масштабе надо делать телескопы очень большой длины. При этом возникает трудность установки такого инструмента. Трубы небольших телескопов делаются свободно вращающимися во¬круг двух осей, что позволяет наводить трубу на любую точку небесного свода. Длинную трубу сделать подвижной очень трудно. Поэтому для таких инструментов применяется устройство другого рода.

Труба телескопа вместе с объективом, окуляром и кассетной частью делается неподвижной и устанавливается либо горизонтально, либо вертикально. К ней добавляется особое устройство, называемое целостатом. Целостат представляет собою зеркало (или сочетание нескольких зеркал), укреплённое на вращающейся подставке так, что с его помощью при любом положении Солнца на небесном своде солнечные лучи могут быть направлены в объектив телескопа. Таким образом, вместо того, чтобы двигать громадную трубу, поворачивают вслед за Солнцем только зеркало сравнительно небольших размеров. Это осуществляется автоматически, при помощи часового механизма. Если направить зеркало так, чтобы в поле зрения телескопа оказалось изображение Солнца и пустить в ход часовой механизм, то солнечные лучи всё время будут направляться зеркалами целостата в объектив телескопа и изображение будет стоять в поле зрения телескопа неподвижно.

Целостаты исключительной точности изготовляются нашей оптической промышленностью и применяются для различных установок, используемых при изучении Солнца. В частности, на Пулковской обсерватории имеется большая солнечная установка, позволяющая фотографировать как солнечный диск, так и спектр отдельных его участков. Разработанная лауреатом Сталинской премии Н. Г. Пономарёвым и построенная в 1941 г., она была разрушена во время войны, но в настоящее время восстановлена вновь в значительно усовершенствованном виде.

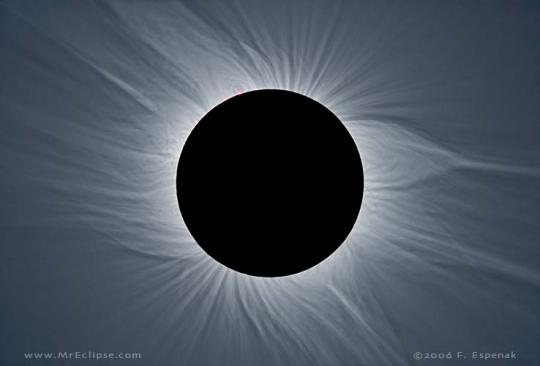

Большую роль в исследовании Солнца играют наблюдения полных солнечных затмений.

Несмотря на краткость полной фазы затмения, учёные каждый раз выезжают в ту узкую полосу Земли, где затмение бывает полным. Такие экспедиции требуют затраты больших средств и огромных усилий, так как на место наблюдения приходится привозить крупные астрономические инструменты и устраивать временные обсерватории. Нередко все эти приготовления оказываются напрасными. Стоит маленькому облачку закрыть Солнце в момент затмения, и никаких наблюдений выполнить, конечно, не удаётся. Но зато те результаты, которые удаётся получить в случае хорошей погоды, очень важны для гелиофизики.

Дело в том, что слои разрежённой материи, обволакивающие со всех сторон солнечный шар, светятся таким слабым светом, что подле слепящего солнечного диска их наблюдать невозможно. Особенно большой помехой тут является яркое дневное небо, на фоне которого совсем неразличимо слабое свечение, окружающее Солнце — «солнечная корона». Поэтому бесполезно было бы закрывать солнечный диск каким-нибудь щитком или заслонкой, расположенными подле наблюдателя: небо при этом остаётся по-прежнему более ярким, чем свет, идущий к нам из окрестностей Солнца. Необходимо, чтобы экран, заслоняющий солнечный диск, помещался за пределами земной атмосферы. Тогда толща воздуха, сквозь которую мы смотрим на небесное светило, тоже оказывается защищённой от солнечных лучей, небо делается тёмным, и его свет не мешает нам видеть слабо светящиеся оболочки, окружающие солнечный шар. Для наблюдения этих оболочек и посылаются астрономические экспедиции в район полосы солнечного затмения.

Быстрое развитие радиотехники позволило пополнить дело исследования Солнца ещё одним очень ценным методом. Было обнаружено, что кроме лучей, изучаемых оптическими методами, Солнце излучает также и электро¬магнитные колебания с такими длинами волн, которые наблюдаются при помощи радиоприёмников. Правда, земная атмосфера пропускает радиоволны лишь в очень ограниченной области с длиной волны примерно от 1 см до 10 м. Наблюдение в этом интервале длин волн, осуществляемое при помощи особых радиоприёмников направленного действия, называемых иногда «радиотелескопами», доставляет нам ценную информацию о физических процессах, развёртывающихся во внешних слоях газовых оболочек Солнца.

Результаты своих наблюдений астрономы подвергают дальнейшему изучению и стараются по ним выяснить, в чём состоит наблюдаемое явление и какова его причина. Этим занимается теоретическая астрофизика — сравнительно молодая отрасль астрономии, развивающаяся за последнее время особенно быстро и плодотворно. Её отдельные разделы решают многочисленные и разнообразные задачи. Теория спектральных линий позволяет по наблюдениям солнечного спектра определять плотность, температуру и степень ионизации газов в различных слоях атмосферы Солнца, а также судить о химическом составе этих слоёв.

Теоретическая гелиофизика выясняет происхождение и условия возникновения различных явлений, наблюдаемых нами на солнечной поверхности. Она даёт нам возможность судить о состоянии внутренних частей солнечного шара, недоступных для прямого наблюдения. Наконец, дальнейшее развитие теории должно объяснить нам, как образовалось Солнце, как оно эволюционировало, как будет развиваться в будущем и откуда берётся та солнечная энергия, которая так щедро разливается в окружающее пространство. Правда, дать ответ на такие глубокие вопросы нелегко, и потому в наше время теория нередко вынуждена ограничиваться гипотезами и пред¬положениями. Можно даже сказать, что в области гелиофизики теория отстаёт от наблюдений: очень многие важные и давно известные факты остаются не объяснёнными. Но теоретическая гелиофизика быстро развивается и, вероятно, недалеко то время, когда основные вопросы, выдвигаемые наукой о Солнце, будут разрешены, и мы получим стройную теорию, описывающую строение Солнца и объясняющую наблюдаемые на нём явления.

Источник

Способы наблюдения за солнечной системой

Основным назначением телескопа является собрать как можно больше света от источника. Все небесные тела находятся от нас так далеко, что пучек света, идущий от любого из них можно считать параллельными. Мы способны видеть звезды не слабее 6m, потому, что наш глаз не может получить достаточное для регистрации количество света, от более слабых объектов. Причина этого в том, что наш зрачек, имеющий диаметр в 5 мм, не пропускает достаточное количество света. Тут нам на помощь приходит телескоп. Его объектив имеет гораздо более крупный диаметр, а следовательно, и света он собирает больше.

Как же устроен телескоп? Телескоп состоит из двух основных частей — объектива и окуляра. Объектив собирает лучи в одну точку — фокус. Расстояние от объектива до фокуса называется фокусным расстоянием. Это, наряду с диаметром объектива, является основными характеристиками телескопа. Что это нам дает? Дело в том, что возможности человеческого глаза ограниченны. Рассматривая какой-либо предмет, мы стараемся поднести его как можно ближе к глазам. Но ближе чем на 20 см, мы ничего разглядеть не сможем и для этого нам понадобиться увеличительное стекло. Значит, что предмет в 0.1 мм мы можем разглядеть с расстояния не более 25 см, что дает нам угол около 1,5 минуты. Но под таким углом на том расстоянии, на которое от нас удалена Луна, мы увидим только объект размером не менее 150 км. Объектив телескопа позволяет нам построить изображение Луны прямо около глаза. Но это изображение получается в виде точки, как же нам его разглядеть? Поступим точно так же как и с любым другим маленьким объектом — воспользуемся увеличительным стеклом. Именно роль этого увеличительного стекла и выполняет окуляр. Значит, телескоп позволит нам собрать больше света от объекта и увеличить угол, под которым нам его видно.

|

|

Но как узнать размеры построенного объективом изображения. Если за объективом установить экран, то на нем мы увидим изображение объекта. Размер этого изображения будет равен произведению фокусного расстояния объектива на угловой размер объекта. Зная, что угловой диаметр Солнца равен приблизительно 32′, мы можем получить следующую зависимость — фокусное расстояние в метрах равно диаметру изображения Солнца в сантиметрах. Кроме того, очень важно знать разрешающую способность телескопа, то есть будут видны отдельно друг от друга. Этот показатель тесно связан с диаметром и фокусным расстоянием объектива. Теперь поговорим о том, чем же отличается солнечный телескоп своего обычного собрата. Солнце — объект очень яркий. Поэтому при наблюдениях Солнца необходимость собирать больше света отпадает. Даже наоборот, необходимо снизить яркость изображения. Однако же уменьшать диаметр объектива мы не можем, так как разрешающая способность телескопа так же уменьшиться. Именно в этом и заключается особенность солнечного телескопа.

Так как же решить эту проблему? Наиболее простым способом является проекция изображения Солнца, постоянного телескопом на экран, когда наблюдатель не смотрит непосредственно в окуляр. а смотрит на специально сконструированный экран. Для объяснения действия этого метода обратимся к рисунку 2. Итак, если мы посмотрим на Солнце в окуляр, то весь собранный телескопом свет будет собран в пучок, равный диаметру окуляра (точка D1). или диаметру зрачка. Другими словами свет, собранный со всей площади объектива, будет, при сохраненной интенсивности, иметь значительно меньший диаметр пучка. Для понимания обратимся к такому примеру: возьмем два груза, оба весом в 1 кг, но один площадью в 1 метр, а другой в 10 см и положим их на натянутую пленку. Разуметься тот груз, который имеет меньшую площадь. будет оказывать большее влияние на пленку. Остановимся на том, каким должен быть солнечный экран. Экран должен смещаться вдоль оптической оси, фиксируясь стопорными винтами на салазках. При этом не должно быть «свисания» экрана, то есть ситуации, когда центр экрана, под действием веса самого экрана находиться ниже оптической оси. Экран должен быть защищен от прямого солнечного света, для чего делаются картонные бортики, высотой около 10-ти сантиметром.

Кроме того, если у вас рефрактор, или любая другая система телескопа, у которой окулярный узел находиться сзади, то на его трубе должен быть надет защитный экран, который в 3-4 раза больше основного. Если у вас рефлектор системы ньютона, или любой другой системы, при которой окуляр находиться сбоку, то достаточно только бортиков на экране. Однако, на некотором расстоянии от окуляра, где расположен экран, диаметр светового пучка, будет больше, при той же интенсивности, а значит яркость изображения снизиться. Значит, при наблюдениях Солнца, методом проекции, оберегает наблюдателя от травм.

Второй метод заключается в том, что бы в оптическую схему внести солнечный светофильтр. Фильтры могут быть двух видов. Первые из них устанавливаться перед объективом, они имеют большую пропускающую способность. Второй тип фильтров ставиться за окуляром. они почти не пропускают свет. Более безопасным и удобным в использовании является первый тип фильтров. Это объясняется тем, что окулярный фильтр может быть поврежден, если он не рассчитан под данный телескоп. Кроме того, окулярный фильтр, может упасть и тогда наблюдатель может лишиться зрения. В последнее время все большей популярностью пользуются фильтры из специальной пленки — Astrosolar. Для этого изготавливается специальная крышка с отверстием, равным диаметру объектива, которая будет надеваться на объектив. Отверстие в крышки закрывается пленкой. В итоге получается идеальный фильтр.

|

|

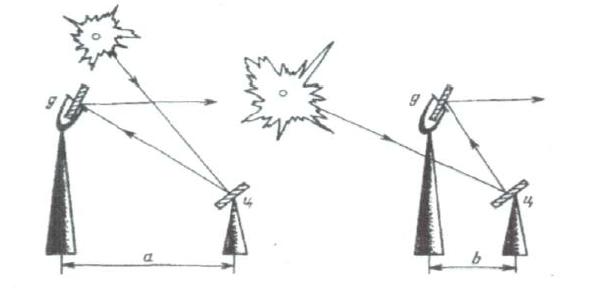

Кроме того, есть еще ряд способов снизить яркость изображения. Например. в зеркальных телескопах можно не покрывать зеркало отражающим слоем, тогда большая часть света будет проходить за отражающую грань зеркала, и не будет попадать в фокус, что снизит яркость. Другим способом является постройка длиннофокусных телескопов, это так же снижает яркость. Однако и в том и в другом случае следует применять фильтры. Еще одним способом наблюдения Солнца в белом свете, является целостатная установка. Принцип ее действия заключается в следующем. Главная оптическая схема телескопа располагается горизонтально и является стационарной. Солнечный свет на главное зеркало направляется при помощи системы плоских оптических зеркал, которые посылают на главное зеркало солнечный зайчик. Приблизительная схема такой установки представлена на рисунке 3.

Поскольку склонение Солнца меняется в течении года, солнечный свет будет падать на целостатное зеркало под разными углами. Для того, что бы пучок света всегда попадал на главное зеркало, в системе должно быть подвижное зеркало, смещающееся вдоль оси объектива. Поэтому целостатная установка состоит из двух компонентов: подвижного зеркала и неподвижного зеркала — собственно целостата (рис. 4.). Подвижное зеркало находиться южнее целостата. Это может привести к тому, что тень от него, или его монтировки может попасть на целостат. Для того, что бы избежать подобной ситуации, предусмотрена возможность перемещения целостата по линии запад-восток. При этом целостат должен непременно оставаться в таком положении, что бы ось его вращения была направлена на Полюс Мира.

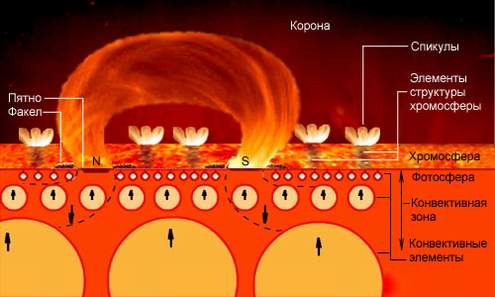

Солнечной активностью называют совокупность нестационарных явлений на Солнце (пятна, факелы, протуберанцы, вспышки, флоккулы) возмущенные области, солнечную радио. и другие излучения Солнца. Эти явления тесно связаны между собой и обычно и обычно появляются вместе в некоторой активной области Солнца. Солнечная активность обычно характеризуется по пятнообразовательной деятельности Солнца. Для ее регистрации используются несколько распространенных индексов. Самыми известными из них являются индекс Вольфа и коэффициент INTER SOL. Индекс Вольфа определяется по формуле: W=R*(10g+f), где: R коэффициент корреляции, определяемый из условий наблюдения и характерсrстик вашего телескопа, но лично я посоветовал вам брать его равным 1: g — количество групп на диске; f — общее число пятен. Коэффсrцсгент INTER SOL определяется по формуле: IS=g+grfp+grfn+efp+ef, где: grfp — число пятен с полутенями в группах; Grfn — число пятен без полутеней в группах; efp — число одиночных пятен с полутенями: ef — число одиночных пятен без полутеней; ПОМНИТЕ, ЧТО ОДИНОЧНОЕ ПЯТНО В РАСЧЕТАХ ТАК ЖЕ ПРИНИМАЕТСЯ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ГРУПЛУ.

За международную систему приняты числа Вольфа публикуемые Цюрихской обсерваторией с 1849. для которых коэффициент корреляции R равен 1. Не смотря на довольно большую неточность этих индексов и их субъективности для каждого отдельного наблюдателя. они имеют то преимущество, что их значения определены на довольно продолжительный промежуток времени (индекс Вольфа известен за последние 258 лет с 1749). Благодаря этому именно индекс Вольфа используется для выявления корреляций между активностью Солнца, и какими либо биологическими и геофизическими явлениями. Важной особенностью солнечной активности является ее цикличность. Циклы имеют различную продолжительность. Не так давно мы с вами, уважаемые коллеги стали свидетелями очередного 23-го максимума 11-го летнего цикла солнечной активности. Но существуют ли еще какие-либо циклы активности, кроме вышеупомянутого 11-тиилетнего? В периоды максимума цикла активные области расположены по всему солнечному диску, их много и они хорошо развиты. Период минимума они располагаются вблизи экватора их не много. и они развиты слабо. Видимым проявлением активных областей являются солнечные пятна. факелы, протуберанцы, волокна, флоккулы и пр.

Наиболее известным и изученным является 11-летний цикл, открытый Генрихом Швабе и подтвержденный Робертом Вольфом, который исследовал изменение активности солнца при помощи предложенного им индекса Вольфа, за два с половиной столетия. Изменение активности Солнца с периодом равным 11,1 года носит название закона Швабе — Вольфа. Особенностью 11-ти летнего цикла является то, что полярность изменяются в течении каждого цикла на противоположенную как в группах, где меняются полярности главных пятен, так и общее магнитного поля Солнца. Существует предположение, что именно магнитное поле ответственно за цикличность солнечной активности. Также предполагается существование 22, 44, 55 и 88 летних циклов изменения активности. Установлено что величина максимума циклов меняется с периодом около 80 лет. Эти периоды проявляются непосредственно на графике активности солнца. Но ученые, изучив кольца на спилах деревьев, ленточную глину, сталактиты, залежи ископаемых, раковинам моллюсков и другие признаки, предположили существование и более продолжительных циклов, длительностью около 110, 210, 420 лет. А так же и так называемые вековые продолжительностью и сверхвековые циклы 2400, 35000, 100 000 и, даже, 200 — 300 миллионов лет. Следует отметить, что цикличность характерна для всех проявлений солнечной активности.

В последнее время было обращено внимание на то, что влиять на циклы могут и другие тела, такие как планеты-гиганты, соседние звезды и их положение относительно друг друга (к примеру можно посмотреть на влияние суммарной гравитации планет во время парадов). Возможно, особенно продолжительные сверхвековые циклы связанны по большей своей части с положением Солнца в Млечном Пути, точнее с его вращением вокруг центра галактики. Вообще любой астроном-любитель может, проводя регулярные наблюдения Солнца сравнивать ее график с графиками интенсивности каких либо явлений связанных с атмосферой, биосферой и другие. Но зачем уделять так много внимания изучению активности Солнца? Ответ заключается в том, что наше дневное светило оказывает огромное влияние на землю и на земную жизнь. Увеличение интенсивности так называемого «солнечного ветра» — потока заряженных частиц — корпускул — испускаемых Солнцем, может вызвать не только прекрасные полярные сияния, но и возмущения в магнитосфере земли — Магнитные бури — которые влияют не только на оборудование, что может привести к техногенным авариям. Но и непосредственно не здоровье человека. Причем не только физическое, но и психическое. В периоды максимума, например, учащаются случаи самоубийств. Активность солнца влияет так же на урожайность, рождаемость и смертность, и многое другое. Вообще любой астроном-любитель может, проводя регулярные наблюдения Солнца сравнивать ее график с графиками интенсивности каких либо явлений связанных с атмосферой, биосферой и другие.

Теперь давайте перейдем к тому, как правильно проводить наблюдения Солнца, как оформлять их, что и как надо рассчитывать, для чего. В общем, как я уже говорил, обо всем, что надо знать начинающему астроному-солнечнику для работы. Основной уклон я буду делать на зарисовку и оформления зарисовок Солнца. Хотя в конце остановлюсь и на фотографических наблюдениях. Итак, основной и, на мой взгляд, грубейшей ошибкой является то. что зарисовка производится по визуальным наблюдениям, когда наблюдатель непосредственно смотрит на Солнце и зарисовывает потом то, что увидел. Гораздо более точным является способ проекции на экран. Для начала следует определиться с диаметром диска Солнца, то есть с диаметром зарисовки. Здесь надо учитывать яркость изображения, даваемое Вашим телескопом и его разрешение. Я на 62 мм рефракторе делал диаметр 15 см. На мой взгляд, такой диаметр наиболее удобен. Наблюдения Солнца проводятся в два этапа. Первый — непосредственно зарисовка диска Солнца, включающая зарисовку образований на диске Солнца, описание атмосферы. Второй — камеральная обработка результатов, включающая классификации групп пятен и факелов, заполнение бланка, определение координат и площадей пятен и факелов.

Теперь наводим телескоп на Солнце. Для более удобного наведения можно использовать тень телескопа на экране. Солнце будет в поле зрения телескопа, если тень от последнего не вытянутая и не искаженная, а прямая. Итак, на экране, на котором у нас уже укреплен лист с начерченной окружностью необходимого диаметра, появляется изображение Солнца. Следует отметить, что не стоит крепить к экрану сам бланк наблюдений, лучше зарисовывать на отдельном листе, а потом зарисовку прикреплять к бланку. Так же стоит поступать, проводя и подробную зарисовку групп пятен. Теперь регулируем экран так, что бы изображение Солнца точно совпало с окружностью. При зарисовке деталей не желательно отмечать все мелкие детали, т.к. это часто приводит к нарушению масштаба. Лучше, зарисовав основные детали групп на общем изображении диска Солнца, пронумеровать группы и с обратной стороны листа сделать подробную зарисовку групп пятен. На основной же зарисовке отметьте ориентацию по сторонам горизонта (N,E,S,W) и суточную параллель. На изображении последней необходимо отметить путь смещения солнечного экрана (для чего необходимо отключить часовой привод) по смещению пятен (рис. 6).

Источник