Наблюдения за кренами, трещинами, оползнями

Геодезические методы наблюдений за кренами, трещинами, оползнями

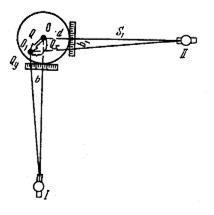

Наиболее просто крен определяют с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования, их применяют при возведении башенных сооружений, когда можно встать над центром сооружения. Часто для определения крена применяют способ вертикального проектирования. Теодолит устанавливают на двух взаимно перпендикулярных направлениях. Линейку располагают горизонтально, ее нулевое или какое-либо другое деление совмещают с меткой М 1 ( рис. 1.61 ).

Рис. 1.61 . Схема определения крена колонны

Теодолитом из положения при двух кругах наводят на верхнюю метку М’ 1 , проектируют на линейку и берут отсчеты q 1 1 и q 1 2 (стр. 141) среднее из которых

где α — горизонтальный угол, отсчитываемый по часовой стрелке от оси А , т. е. от направления визирования с первой станции. Угол z между осью сооружения (колонны) и вертикальной линией

где h — разность высот осевых меток.

Если на сооружении нет меток, то для определения крена используют его ребра, или грани.

Способ координат . Вокруг сооружения на расстоянии, равном 1,5-2 его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход, в условной системе вычисляют координаты его пунктов. С этих пунктов прямой засечкой определяют координаты верхнего и нижнего положений оси (ребра, грани) сооружения. По разностям координат определяют составляющие крена осям координат, полную его величину и направление крена.

Наблюдения за трещинами сводятся к прикреплению к конструкци поперек трещины в наиболее широком ее месте маяка — плитки из гипс алебастра и т. п. Появление через некоторое время трещины на маяке свидетельствует об активном развитии деформации. Ширину трещины измеря линейкой или специальными приборами: деформометрами, щелемерами, и мерительными скобами.

Оползни в зависимости от их вида и активности наблюдают геодезическими методами , которые подразделяют на,четыре группы:

- осевые (одномерные), когда смещение закрепленных на оползне точек определяют относительно заданной линии или оси;

- плановые (двухмерные) — по изменению плановых координат закрепленных на оползне точек (оползневых точек);

- высотные — по изменению высот оползневых точек;

- пространственные (трехмерные) — по изменению трех координат оползневых точек.

Оползневые методы используют при известном направлении движен оползней, их подразделяют на:

- метод расстояний, когда через определенные промежутки времени измеряют расстояния по прямой линии между пунктами, установленным вдоль движения оползня;

- метод створов, установленных в перпендикулярном движению оползня направлении, и периодическому измерению расстояний от створов до оползневых точек;

- лучевой метод определения смещения оползневых точек по изменении направлений визирного луча относительно опорной линии, на одном из пунктов которой устанавливают теодолит.

Кроме того, плановые смещения оползневых точек определяют методами прямых угловых и линейных засечек, обратной засечки, полигонометрии и другими способами. Высотные смещения оползневых точек определяют методами геометрического и тригонометрического нивелирования. Пространственное смещение оползневых точек можно определить фототеодолитной съемкой.

Смещение оползневых точек определяют относительно опорных пунктов, расположенных вне оползневого участка. Наблюдения за оползнями выполняют не реже одного раза в год. В зависимости от скорости движения оползня периодичность наблюдений может корректироваться: время между наблюдениями уменьшается в периоды активизации оползня и увеличивается в периоды угасания.

Источник

Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

Крен — вид деформации, свойственный сооружениям башенного типа. Появление крена может быть вызвано как неравномерностью осадки сооружения, так и изгибом и наклоном верхней его части из-за одностороннего температурного нагрева и ветрового давления. В связи с этим полную информацию о кренах и изгибах можно получить лишь по результатам совместных наблюдений за положением фундамента и корпуса башенного сооружения. В зависимости от вида и высоты сооружения, технических требований и условий наблюдений для определения крена применяют различные способы.

Наиболее просто крен определяется с помощью отвеса или прибора вертикального проектирования (оптического или лазерного). Этот способ применяется в основном при возведении башенных сооружений, когда можно встать над его центром.

В сложных условиях, особенно для сооружений большой высоты, для определения крена применяют способы вертикального проектирования, координат, углов и др.

Так, в способе вертикального проектирования с двух точек I и II (рис. 19.7), расположенных на взаимно перпендикулярных осях сооружения и на удалении от него в полторы-две высоты, с помощью теодолита проектируют определяемую верхнюю точку на некоторую плоскость в основании сооружения (цоколь, рейку, палетку и т. п.). Зная расстояние S от теодолита до сооружения и затем d — до его центра О, из наблюдений в нескольких циклах, используя отсчеты b и Ь1 можно вычислить составляющие крена и его направление.

Рис. 19.7. Схема наблюдений за креном башенного сооружения способом вертикального проектирования.

В способе координат вокруг сооружения на расстоянии, равном полутора-двум его высотам, прокладывают замкнутый полигонометрический ход и вычисляют в условной системе координаты его пунктов. С этих пунктов через определенные промежутки времени прямой засечкой определяют координаты точек на сооружении. По разностям координат в двух циклах наблюдений находят составляющие крена по осям координат, полную величину крена и его направление.

Способ горизонтальных углов применяют, если основание сооружения закрыто для наблюдений. При этом способе с опорных пунктов, расположенных на взаимно перпендикулярных осях, периодически измеряют углы между направлением на определяемую верхнюю точку и опорным направлением. По величине изменения наблюдаемых углов и горизонтальному проложению до наблюдаемой точки находят составляющие крена по осям и полную величину крена.

Для определения величины крена по результатам нивелирования осадочных марок их должно быть не менее трех на фундаменте или цокольной части сооружения. С этой же целью применяют различного вида клинометры, представляющие собой накладные высокоточные уровни с ценой деления до 5”.

Наблюдения за трещинами обычно проводят в плоскости конструкций, на которых они появляются.

для выявления трещин применяют специальные маяки, которые представляют собой плитки из гипса, алебастра и т. п. Маяк крепится к конструкции поперек трещины в наиболее широком ее месте. Если через некоторое время трещина появляется на маяке, то это указывает на активное развитие деформации.

В простейшем случае ширину трещины измеряют линейкой. Применяют также специальные приборы: деформометры, щелемеры, измерительные скобы.

Наблюдения за оползнями выполняют различными геодезическими методами. В зависимости от вида и активности оползня, направления и скорости его перемещения эти методы подразделяют на четыре группы:

— осевые (одномерные), когда смещения фиксированных на оползне точек определяют по отношению к заданной линии или оси;

— плановые (двумерные), когда смещения оползневых точек наблюдают по двум координатам в горизонтальной плоскости;

— высотные — для определения только вертикальных смещений;

— пространственные (трехмерные), когда находят полное смещение точек в пространстве по трем координатам.

Осевые методы применяют в тех случаях, когда направление движения оползня известно. К числу осевых относят:

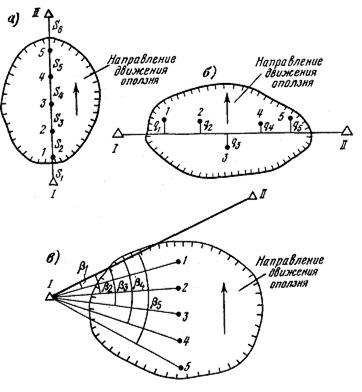

— метод расстояний (рис. 19.8, а), заключающийся в измерении расстояний по прямой линии между знаками, установленными вдоль движения оползня;

Рис. 19.8. Схемы наблюдений за оползнями.

— метод створов (рис. 19.8, б), оборудованных в направлении, перпендикулярном движению оползня;

— лучевой метод (рис. 19.8, в), заключающийся в определении смещения оползневой точки по изменению направления визирного луча с исходного знака на оползневой.

К плановым относятся методы прямых, обратных, линейных засечек, полигонометрии, комбинированный метод, сочетающий измерение направлений, углов, расстояний и отклонений от створов.

Высотные смещения оползневых точек находят в основном методами геометрического и тригонометрического нивелирования.

для определения пространственного смещения оползневых точек применяют фототеодолитную съемку.

Смещения оползневых точек вычисляют по отношению к опорным знакам, располагаемым вне оползневого участка. Число знаков, в том числе и оползневых, определяется из соображений обеспечения качественной схемы измерений и выявления всех характеристик происходящего процесса.

Наблюдения за оползнями проводятся не реже одного раза в год. Периодичность корректируется в зависимости от колебания скорости движения оползня: она должна увеличиваться в периоды активизации и уменьшаться в период угасания.

Дата добавления: 2014-12-17 ; просмотров: 1448 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

Способы наблюдений за оползнями

Источник: Ползуновский вестник № 1–2 2007

Исследование оползневых процессов является актуальной темой как при строительстве новых объектов, так и при эксплуатации уже возведенных. Систематическое наблюдение за оползнями позволяет предотвратить разрушение откосов (как естественных, так и искусственных), склонов, не допустить угрозы аварийных ситуаций в зданиях и сооружениях, а значит избежать человеческие жертвы.

Оценка устойчивости естественных склонов и искусственных откосов является одной из главных задач инженерно–геологических изысканий практически для всех видов строительства. Пожалуй, ни одна отрасль инженерной деятельности не зависит так тесно от устойчивости склонов и откосов искусственных выемок как строительство автомобильных и железных дорог.

Оползни часто образуются вследствие подрезки склонов дорожными выемками. Мало кто знает, что на месте современного Иркутского водохранилища, по левому склону долины Ангары, раньше проходила железная дорога, соединяющая Иркутск со ст. Байкал. На 53 км этой дороги у ст. Подорвиха летом 1948 г. произошел оползень. Дорога здесь проходила в полувыемке-полунасыпи с откосом высотой 15–20 м. Коренной склон имел высоту 250–300 м и крутизну 20–30°, по нему спускались ложбины стока, подрезанные откосом. Откос полунасыпи спускался непосредственно к реке. После нескольких дней моросящего дождя по тальвегу одной из ложбин внезапно сползли делювиальные супесчано–суглинистые отложения в виде языка длиной до 120 м и шириной от 2 до 8 м. Мощность делювия составила 1–1,5 м. Общий объем оползня составил более 800 м 3 . Верхнее строение полотна (балластная призма, шпалы, рельсы) было снесено до коренных пород.

Причинами образования оползня явились неустойчивое состояние подрезанных дорожными выемками делювиальных супесей и суглинков, сильно увлажненных дождями, значительная крутизна склона и, возможно, микросейсмические колебания, вызванные движением поездов. Обследование склона показало, что здесь имелись многочисленные следы солифлюкционных подвижек маломощных четвертичных отложений. Дерновый покров на многих участках был разорван открытыми зияющими трещинами, видны ступенчатость, бугристость, наплывы и другие характерные микроформы рельефа [3].

Как известно, оползнем называется скользящее смещение горных пород, слагающих склон, вследствие механического разрушения или течение пород склона и его основания без потери контакта между смещающейся и неподвижной частью массива. В строении оползней различаются следующие основные элементы: стенка отрыва оползня, поверхность скольжения, подошва оползня, или базис, оползневой цирк, оползневое тело и оползневые накопления.

Стенка отрыва представляет собой поверхность, по которой оползень отделился от массива пород. Поверхностью скольжения называется плоскость, по которой происходит смещение блока пород. В однородных глинистых породах кривая скольжения (в разрезе) имеет очертания циклоиды, которую для простоты принимают за часть окружности. При скольжении массива по поверхностям напластования, тектоническим или иным трещинам поверхность скольжения может иметь форму прямой, ломаной или волнистой линии. У неглубоких оползней, захватывающих почвенный слой, поверхность скольжения обычно следует за рельефом. Очень часто смещение происходит не по четко выраженной поверхности а захватывает некоторую зону массива (зону смещения) или носит характер пластических деформаций. В зоне скольжения породы имеют нарушенную структуру и повышенную влажность. Подошвой, или базисом, оползания называется линия пересечения поверхности скольжения с поверхностью склона. На одном и том же склоне может быть несколько оползней, подошвы которых располагаются на разных уровнях. Такие оползни называются многоярусными. Иногда смещение земляных масс происходит последовательно, и образуется ступенчатый оползень. Поверхность оползневых уступов при движении часто приобретает наклон в сторону склона, что объясняется выполаживанием кривой скольжения. Оползневым телом называется массив оползших пород. В нём выделяют голову — самую верхнюю часть оползня и язык — самую нижнюю часть.

Глубиной оползания, или захвата, склона называется мощность оползневых масс, измеренная по нормам к поверхности склона. Под оползневым цирком понимают выемку, образовавшуюся на склоне в результате оползания, а дугообразная линия, которой, оползневой цирк ограничивается со стороны склона, называется бровкой, или линией срыва. Внешний облик оползневых склонов имеет ряд признаков, по которым всегда можно установить, что склоны находятся в неустойчивом состоянии. Там, где происходит отрыв массы пород, образуется серия концентрических трещин, ориентированных вдоль склонов. Сползание пород приводит к бугристости склонов, особенно в их нижней части. За счет давления сползающих пород у подошвы склонов формируются валы выдавливания. Между валами и буграми при определенных условиях скапливаются поверхностные и подземные воды. Это вызывает заболоченность склонов. При активном сползании на склонах хорошо видны смещенные земляные массы и террасовидные уступы. Очень часто внешним признаком оползней является так называемый «пьяный лес» и разорванные стволы деревьев. За счет сползания пород стволы деревьев теряют свою вертикальность, а иногда даже расщепляются. Аналогичным образом теряют вертикальность столбы телефонной связи и электролиний, заборы, стены. На оползневых склонах можно наблюдать разрушенные дома или здания ее значительными трещинами. Характерной чертой этих трещин является наибольшее раскрытие в нижней части здания по склону.

Для возникновения и развития оползней необходимы некоторые определенные условия. Среди них наибольшее значение для склонов имеют: высота, крутизна и форма, геологическое строение, свойства пород, гид-рогеологические условия.

При всех равных условиях крутые склоны более подвержены оползням, чем пологие. Так, установлено, что склоны с крутизной менее 15° оползней не образуют. Оползни свойственны склонам выпуклой и нависающей конфигурации.

Большое влияние на развитие оползневых процессов оказывает геологическое строение и литологический состав пород склона. Наиболее часто оползни проявляются при залегании слоев с падением сторону склона, например, оползни Черноморского побережья (Сочи). Типичными оползневыми породами следует считать различные глинистые образования, для которых характерно свойство «ползучести». Такой процесс, например происходит на склонах лессовых толщ. Подавляющее большинство оползней приурочено к выходам подземных вод. Большое влияние на развитие оползневых процессов оказывает геологическое строение и литологический состав пород склона. Наиболее часто оползни проявляются при залегании слоев с падением сторону склона, например, оползни Черноморского побережья (Сочи). Типичными оползневыми породами следует считать различные глинистые образования, для которых характерно свойство «ползучести». Такой процесс, например происходит на склонах лессовых толщ. Подавляющее большинство оползней приурочено к выходам подземных вод.

Причины образования оползней можно свести в три группы:

- изменение формы и высоты склона;

- изменение строения, состояния и свойств пород, слагающих склон;

- дополнительная грузка на склон.

К первой группе причин относятся подмыв склона вследствие колебаний базиса эрозии, разрушающая работа волн и текучих вод, а также подрезки склона. Во вторую группу сведены процессы, изменяющие строение пород и ухудшающие их физико–механические свойства. К ним относятся выветривание и увлажнение пород дождевыми, талыми и подземными водами, раздробление отдельных блоков, при смещении, выщелачивание растворимых солей и вынос мелких частиц фильтрующимися водами (суффозия). К третьей группе причин относятся гидродинамическое и гидростатическое давление, искусственные статические и динамические нагрузки на склон, а также сейсмическое воздействие.

Чаще всего подвижка земляных масс на склонах происходит вследствие сочетания ряда причин. В зависимости от конкретных условий и причин подвижки пород на склонах имеют различную динамику и разные формы проявления: они могут быть поверхностными или глубокими. К поверхностным относятся смещения дернового покрова и маломощного делювия; среди них различает: сплывы, оплывины и осовы. Все они образуются в результате насыщения и разжижения пород водой, действуют обычно периодически и имеют малую скорость движения.

Глубокие смещения, или собственно оползни, захватывают склон на глубину, иногда измеряемую десятками метров. Динамика оползневого процесса в данном случае зависит не только от причин развития оползней, но и от геологического строения склона (состава пород, условий их залегания, слоистости и т.д.).

Классификация оползней предусматривает выделение собственно оползней, а также их разновидностей в виде сплывов (или сплывин) и оползней — обвалов. Собственно оползни происходят только путем скольжения земляных масс по склону. Плоскость скольжения обычно располагается на значительных глубинах (многие метры). Сплывы — смещение земляных масс на небольшой площади (сотни квадратных метров) вследствие водонасыщения верхних слоев. Глубина залегания плоскости скольжения до 1 м. Свойственны весеннему периоду годя. Оползни–обвалы представляют собой смещение земляных масс одновременно по типу скольжения и обвала. Типичны для крутых склонов.

Ф. П. Саваренский выделил следующие типичные случаи, учитывающие влияние геологического строения на морфологию и динамику оползней: а) оползни в неслоистых породах (асеквентные); б) оползни по слоям или по трещинам, наклоненным в сторону склона (консеквентные); в) оползни, при которых поверхность скольжения сечет слои или породы различного состава (инсеквентные). Асеквентные оползни часто образуются вследствие изменения консистенции глинистых пород. Движение оползня начинается снизу, оползневое тело соскальзывает целиком, и образуется запрокинутая в сторону склона площадка — оползневый уступ. Консеквентные оползни могут начинаться как снизу, так и сверху. В последнем случае происходит смятие и дробление нижележащих частей склона с образованием бугров. Иногда соскальзывание пород по поверхностям, предопределенным геологическим строением склона, происходит быстро и сопровождается обвалами и дроблением пород. Инсеквентные оползни обычно возникают в результате изменения консистенции пород и гидродинамического давления, а также вследствие развития суффозии. Оползневое тело может передвигаться с разными скоростями как в плане, так и по глубине, в результате чего образуется очень сложная система трещин.

Существующие, представления о механизме оползнеобразования позволяет разделить всё многообразие, оползней на две группы по степени сохранности структуры смещающихся пород, определяющей их состояние и свойства. К группе I относятся оползни, приуроченные к коренным породам, отличающиеся относительной сохранностью первоначальной структуры смещающихся пород в массиве и резким измененном состояния и свойств в зонах разрушающих деформаций (зонах смещения). Оползни, входящие в группу II, характеризуются значительным или полным изменением структуры, состояния и свойств всей или почти всей массы смещающихся пород. Чаще всего такие оползни развиваются в поверхностных образованиях.

В пределах обеих групп оползни различаются по размерам глубине захвата, возрасту и фазам развития.

Очень важным моментом при проектировании насыпей и выемок, например при строительстве железных и автомобильных дорог, является прогнозирование устойчивости склонов и откосов. Устойчивость склонов и откосов может быть оценена методом аналогий, а при необходимости выполняются соответствующие расчеты и моделирование. Метод инженерно–геологических аналогий основан па использовании данных наблюдений за устойчивостью откосов и склонов такой же крутизны, сложенных сходными породами. По данным этих наблюдений подбираются аналоги изучаемого участка. Применять этот метод можно только при уверенности, что сравниваемые инженерно–геологические условия эталонного и изучаемого участков аналогичны.

Учитывая, что в каждом регионе грунты имеют свои генетические особенности, предпочтительнее при прогнозировании применять механико–математические расчеты устойчивости склонов и искусственных откосов в нескальных породах делятся на две группы:

- проверочные расчеты, существующего склона или откоса;

- построение профиля устойчивого откоса.

Способы первой группыспособ круга трения, горизонтальных сил и др. базируются на подборе наиболее опасной поверхности скольжения. Для этого заранее задаются углы откоса (по аналогии с другими естественными или искусственными откосами или по нормативным данным), а об устойчивости оцениваемого откоса судят по значению коэффициента безопасности.

Ко второй группе относятся предложенные Н.Н. Масловым, В.В. Соколовским, М.Н. Троицкой и другими способы, основанные на построении профиля откоса, находящегося в состоянии предельного равновесия. В результате такого построения даются рекомендации о придании откосу такого профиля, который обеспечивает необходимую степень устойчивости. Для построения профиля применяют формулы механики грунтов, в которых используются определенные лабораторным путем показатели физикомеханических свойств грунтов, слагающих откос. Следует отметить, что большинство расчетов основано на допущениях, и потому результаты вы-числений для одного и того же склона, полученные разными способами, не всегда совпадают.

В особенно сложных случаях, когда строение массива горных пород не поддается схематизации, необходимой для применения математических расчетов, используются смешанные методы — экспериментально–расчетные, базирующиеся на предварительном выявлении напряженно–деформированного состояния склона на модели или расчетным путем (методом конечных элементов и др.) и на дальнейшем сопоставлении величин напряжений с показателями прочности пород в изучаемом массиве. Кроме того, применяются экспериментальные методы, например моделирование из эквивалентных материалов, дающее возможность выявить рост напряжений в массиве пород и развитие оползневых деформаций во времени, что должно учитываться при составлении расчетных схем.

Одним из обязательных этапов составления прогноза оползневых смещений на склонах или откосах является создание инженерно–геологичеокой модели оползневого склона (откоса). В данном случае под моделью понимается генерализированное графическое изображение (инженерно-геологический разрез, крупномасштабная карта) оползневого участка, построенное с учетом данных, полученных с помощью метода прогнозирования (расчета). Иными словами, на модели должны быть отображены все сведения, необходимые для прогноза (расчёта).

Вопросам прогнозирования оползней посвящено очень много работ, и нет возможности даже кратко изложить методику и способы прогнозов гравитационных деформаций склонов, и откосов. Нам представляется необходимым, в рамках рассматриваемой статьи, остановиться только на двух аспектах этой очень сложной проблемы: а) прогнозы на стадии повторных смещений оползней («оживление» древних оползней вследствие техногенного воздействия); б) прогнозы оползней в скальных породах (в бортах котлованов, карьеров и постоянных выемок).

Вопросам прогнозирования оползней посвящено очень много работ, и нет возможности даже кратко изложить методику и способы прогнозов гравитационных деформаций склонов, и откосов. Нам представляется необходимым, в рамках рассматриваемой статьи, остановиться только на двух аспектах этой очень сложной проблемы: а) прогнозы на стадии повторных смещений оползней («оживление» древних оползней вследствие техногенного воздействия); б) прогнозы оползней в скальных породах (в бортах котлованов, карьеров и постоянных выемок).

При составлении прогноза скорости и амплитуды смещения при повторных подвижках или постоянном движении оползня используются две группы методов, базирующиеся на противоположных подходах к оценке возможности движения оползня. Методы, основанные на представлении об оползании как о стационарном процессе (постоянное движение или повторение смещений), применяются в следующих моделях:

- установившегося вязкопластического течения грунтов по склону или откосу для бесконечного слоя постоянной мощности;

- связи величины перемещений с водонасыщением тела оползня (с атмосферными осадками, подъёмом уровня подземных вод, влажностью грунтов, представлением о наличии «критической влажности» и т.д.).

Методы, базирующиеся на представлении о саморегуляции величины перемещений в связи с уже происшедшими подвижками и изменением напряженного состояния в результате их применяются в следующих моделях:

- неустановившегося вязкопластического движения, затухающего под влиянием перестройки склона в процессе смещения;

- динамического равновесия между перемещениями и балансом масс (при вогнутой поверхности скольжения).

Оценка устойчивости скальных откосов в котлованах, карьерах и постоянных выемках осуществляется в несколько этапов:

- расчет напряженно–деформированного состояния массива и выявление потенциальных поверхностей обрушения;

- анализ устойчивости выделенных скальных массивов по предельному состоянию;

- анализ устойчивости и допустимых параметров откосов по деформациям, наблюдаемым в период проходки и эксплуатации.

Оценка устойчивости скальных массивов должна производиться на базе детального анализа их напряженного состояния. Однако существует несколько соображений, ограничивающих широкое использование данных о напряженном состоянии массивов горных пород, в том числе следующие:

- для анализа напряжённо–деформированного состояния требуется обширная информация о деформативности и прочности скальных блоков и разделяющих их трещин в сложном напряженном состоянии, учитывающая нелинейность характеристик деформативности, рассечение массива трещинами и смыкание трещин при подвижках;

- большое, а иногда и определяющее значение в процессе формирования поверхности смещения в скальном массиве имеют не только величины начальных естественных напряжений, но и история их формирования; различное сочетание этих факторов может дать разные результаты, а их игнорирование может привести к ошибочным оценкам устойчивости скальных массивов;

- использование этих методов усложняется ограниченностью возможностей вычислительной техники.

Наибольшее распространение в инженерной практике для оценки допустимого уровня нагрузок или прочности получил коэффициент запаса.

Однако использование этого параметра в механике скальных пород не всегда удобно и корректно. Оценивать запас прочности или устойчивости можно лишь для конкретной расчетной схемы и с учетом определенного воздействия, которое может вывести массив из равновесия. Поэтому коэффициент запаса может использоваться только для сопоставления различных решений, получаемых для одного скального массива.

Более удобно определение непосредственно величины запаса устойчивости (или прочности) или обратной ему по знаку величины дефицита устойчивости (или прочности).

Борьба с оползнями во многих случаях оказывается чрезвычайно сложной, дорогостоящей и зачастую неэффективной. Для успешного применения противооползневых мероприятий необходимо высококачественное выполнение инженерно–геологических изысканий для оценки фактической степени устойчивости склона. Эти изыскания выполняют согласно СНиП 11.02–96. Ю.П. Правдивец (1998) отмечает, что для успешной реализации противооползневых мероприятий необходима разработка вопросов специальной стратегии и тактики. К первым относят: установление природы возможных форм нарушения устойчивости склона и разработка рациональных расчетных схем; количественная оценка (иногда с некоторым приближением) степени устойчивости склона (определение коэффициента устойчивости — запаса); выявление наиболее эффективных путей повышения степени устойчивости склона д необходимых пределов; проектирование откосов с наперед заданной степенью устойчивости. Вторые заключаются, в первую очередь, в выборе в пределах наличной стратегии наиболее эффективных для конкретного случая противооползневых мероприятий и сооружений, не забывая при этом о преимуществах «превентивных» профилактических методов.

Противооползневые мероприятия подразделяются на два вида: активные, способные воздействовать на основную причину оползня путем полного пресечения или некоторого ослабления ее действия, в частности, снятие перенапряжения грунтовой толщи за счет разгрузки любого вида; пассивные, направленные на повышение значимости факторов сопротивления, влияющих положительным образом на степень устойчивости, например, пригрузка, закрепление любыми способами.

Мероприятия по обеспечению охранной обстановки касаются в основном ограничений в деятельности человека в районе склона: по зеленому поясу (запрещение рубки леса, корчевания и разработки участков под огороды, уничтожение кустарника, травяного покрова); по строительству (установление границы предельной застройки, типа и веса сооружений, снос существующих сооружений, замедление темпов строительства); по земляным работам (запрещение любых разработок грунта в пассивной зоне — у подножья, загрузки склона в активной зоне — у бровки, увеличения крутизны откоса, вскрытие неустойчивых грунтов); в области водного хозяйства (запрещение спуска поверхностных вод и поливов, содержание в порядке водоотводящих и осушительных устройств, водопроводно–канализационных систем, заделка ям, трещин, установление уровней и темпов сработки вод, омывающих откос); по динамическим воздействиям (запрещение применения взрывных работ, забивки свай, работы транспортных средств).

Берегозащитные мероприятия и сооружения на водотоках и водоемах у подножья склона должны включать в себя: отвод и выправление русел, устройство защитных покрытий, возведение лотков, быстротоков, перепадов, стен — набережных.

Берегозащитные мероприятия и сооружения на водотоках и водоемах у подножья склона должны включать в себя: отвод и выправление русел, устройство защитных покрытий, возведение лотков, быстротоков, перепадов, стен — набережных.

Землеустроительные мероприятия направлены на: разгрузочные работы в активной зоне (полный съем оползневых масс, срезка активной части оползня, очистка скальных откосов, террасирование и уполаживание склона, общая планировка склона) и пригрузки в пассивной зоне (отсыпка и отвал грунта); покрытие скальных склонов металлическими и геосинтетическими сетками; армирование поверхности геосинтетическими материалами (сетками, ячеистыми каркасами и т.п.); устройство каменных ловушек.

Механическое крепление склона (откоса) связано с устройством одиночных прошпиливающих элементов в виде свай различного типа, проходящих сквозь оползень в коренные породы или рядов в виде шпунтовых стенок, инъекционных и мерзлотных завес и др.

Подпорные сооружения предусматривается возводить в виде шпунтовых стенок (металлических, железобетонных, деревянных), подпорных стен (каменных, бетонных, железобетонных), стен из свай–оболочек большого диаметра, а также в виде упорных валов (поясов) из фунта, каменной наброски, массивов–гигантов.

Покрытия предназначены для закрепления поверхности склона от воздействия ливневых и речных вод. Их выполняют из песчаных, гравелистых, галечных фунтов, каменной наброски, каменного мощения, шлакоглинобетона, асфальта и асфальтобетона, бетона и железобетона, геосинтетических пленок из армированного высокопрочного полиэтилена. Для закрепления береговой зоны часто используют фашинные тюфяки.

Использование растительности направлено на закрепление и осушение склона. Здесь предусматривается сплошное травосеяние, посадка влаголюбивого кустарника, облесение склона (вяз, дуб, клен, липа, лиственница).

Искусственное уплотнение и закрепление грунтов на склоне предусматривает проведение различных инъекций (цементация, силикатизация, битумизация, глинизация), замораживание фунтов, уплотнение электроосмосом.

Обеспечение устойчивости возводимых сооружений в зоне действий оползня преследует цель повышения безопасности и включает мероприятия: по удалению неустойчивого массива на всю его мощность (до коренных неоползнеопасных пород); закладку глубоких фундаментов, опирающихся на устойчивые породы; устройство фундаментов из буронабивных свай; использование каркасных конструкций; армирование крутых откосов геосинтетическими сетками и каркасами; применение железобетонных поясов; устройство деформационных швов.

Источник