- Раздел 6. Мультиплексирование цифровых потоков

- 6.1. Принцип и способы мультиплексирования

- Принцип и способы мультиплексирования

- Мультиплексирование цифровых потоков

- Введение в мультиплексирование: основы телекоммуникаций

- Понятие мультиплексирования

- Мультиплексирование с частотным разделением (FDM)

- Что такое мультиплексирование с временным разделением (TDM)?

- TDM, работающее с пропускной способностью сети

- Передача посредством мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM)

Раздел 6. Мультиплексирование цифровых потоков

6.1. Принцип и способы мультиплексирования

Многоканальные телекоммуникационные системы, в том числе и цифровые, строятся по иерархическому принципу. Цифровой поток, создаваемый цифровой телекоммуникационной системой данной ступени иерархии, получается в результате объединения нескольких потоков ЦТС предыдущей ступени. Такая операция называется временным группообразованием (ВГ) или мультиплексированием. Количество объединяемых потоков определяется коэффициентом мультиплексирования; в европейской плезиохронной цифровой иерархии (ПЦИ) коэффициенты мультиплексирования для всех ступеней выше первой равны четырем. Равны четырем и коэффициенты мультиплексирования синхронной цифровой иерархии (СЦИ).

Принцип мультиплексирования заключается в том, что на передаче объединяемые (компонентные) потоки записывают каждый в своё запоминающее устройство (ЗУ), а затем поочередно считывают на общую шину, на которой, таким образом и образуется общий (агрегатный) поток. При этом длительность импульсов компонентных потоков уменьшают, по крайней мере, в число раз, равное коэффициенту мультиплексирования. На приеме осуществляется обратная операция: из агрегатного потока поочередно считывают импульсы компонентных потоков, их длительности увеличивают до прежнего размера и подают на соответствующие выходы.

В ЦТС ПЦИ из ЗУ поочередно считывают на общую шину биты компонентных потоков, что соответствует побитовому мультиплексированию. В ЦТС СЦИ применяется побайтовое мультиплексирование, при котором поочередно считывают отрезки компонентных потоков размером в 1 байт (8 бит). При этом эти отрезки могут совпадать с восьмиразрядными канальными сигналами ЦТС первой ступени иерархии (первичных ЦТС) или не совпадать с ними. В случае совпадения говорят о поканальном мультиплексировании. Можно объединять потоки и по другим их структурам, например, по циклам передачи. В этом случае говорят о посистемном мультиплексировании.

Побитовое мультиплексирование двух потоков иллюстрирует рис. 6.1, а на рис. 6.2 показана структурная схема записывающего устройства одного из компонентных потоков. Второй поток имеет точно такое же ЗУ, выходы ЗУ объединены. Различие ЗУ заключается лишь в том, что последовательности импульсов считывания, подаваемые на них, сдвинуты относительно друг друга на тактовый интервал агрегатного потока для того, чтобы импульсы компонентных потоков в агрегатном потоке не перекрывались.

Рис. 6.1. Принцип объединения цифровых потоков

Рис. 6.2. Записывающее устройство компонентного потока

На приеме компонентные потоки разделяются (демультиплексируются) временным селектором, осуществляющим поочередное считывание импульсов агрегатного потока на первый и второй выходы. При этом возникает задача идентификации (определения) номеров принимаемых потоков, которая может быть решена, например, в результате выравнивания фазы приемника и передатчика перед началом сеанса связи. Такой способ мультиплексирования называется синхронно-синфазным или синхронным с «жесткой» фазой. На практике чаще применяется синхронное мультиплексирование с «плавающей» («мягкой») фазой, обычно его называют просто синхронным мультиплексированием.

Источник

Принцип и способы мультиплексирования

Многоканальные телекоммуникационные системы, в том числе и цифровые, строятся по иерархическому принципу. Цифровой поток, создаваемый цифровой телекоммуникационной системой данной ступени иерархии, получается в результате объединения нескольких потоков ЦТС предыдущей ступени. Такая операция называется временным группообразованием (ВГ) или мультиплексированием. Количество объединяемых потоков определяется коэффициентом мультиплексирования; в европейской плезиохронной цифровой иерархии коэффициенты мультиплексирования для всех ступеней выше первой равны четырем. Равны четырем и коэффициенты мультиплексирования синхронной цифровой иерархии.

Принцип мультиплексирования заключается в том, что на передаче объединяемые (компонентные) потоки записывают каждый в своё запоминающее устройство (ЗУ), а затем поочередно считывают на общую шину, на которой таким образом и образуется общий (агрегатный) поток. При этом длительность импульсов компонентных потоков уменьшают, по крайней мере, в число раз, равное коэффициенту мультиплексирования. На приеме осуществляется обратная операция: из агрегатного потока поочередно считывают импульсы компонентных потоков, их длительности увеличивают до прежнего размера и подают на соответствующие выходы.

В ЦТС ПЦИ из ЗУ поочередно считывают на общую шину биты компонентных потоков, что соответствует побитовому мультиплексированию. В ЦТС СЦИ применяется побайтовое мультиплексирование, при котором поочередно считывают отрезки компонентных потоков размером в 1 байт (8 бит). При этом эти отрезки могут совпадать с восьмиразрядными канальными сигналами ЦТС первой ступени иерархии (первичных ЦТС) или не совпадать с ними. В случае совпадения говорят о поканальном мультиплексировании. Можно объединять потоки и по другим их структурам, например по циклам передачи. В этом случае говорят о посистемном мультиплексировании.

Побитовое мультиплексирование двух потоков иллюстрирует рис. 3.1, а на рис. 3.2 показана структурная схема записывающего устройства одного из компонентных потоков. Второй поток имеет точно такое же ЗУ, выходы ЗУ объединены. Различие ЗУ заключается лишь в том, что последовательности импульсов считывания, подаваемые на них, сдвинуты относительно друг друга на тактовый интервал агрегатного потока для того, чтобы импульсы компонентных потоков в агрегатном потоке не перекрывались.

Рис. 3.1. Принцип объединения цифровых потоков

Рис. 3.2. Записывающее устройство компонентного потока

На приеме компонентные потоки разделяются (демультиплексируются) временным селектором, осуществляющим поочередное считывание импульсов агрегатного потока на первый и второй выходы. При этом возникает задача идентификации (определения) номеров принимаемых потоков, которая может быть решена, например, в результате выравнивания фазы приемника и передатчика перед началом сеанса связи. Такой способ мультиплексирования называется синхронно-синфазным или синхронным с «жесткой» фазой.

На практике чаще применяется синхронное мультиплексирование с «плавающей» («мягкой») фазой, обычно его называют просто синхронным мультиплексированием. Синхронное мультиплексирование рассматривается ниже.

Источник

Мультиплексирование цифровых потоков

Лекция №10

Цель: изучить принципы мультиплексирования цифровых потоков.

2. Синхронное мультиплексирование.

3. Структура оборудования синхронного объединения потоков.

Многоканальные телекоммуникационные системы, в том числе и цифровые, строятся по иерархическому принципу. Цифровой поток, создаваемый цифровой телекоммуникационной системой данной ступени иерархии, получается в результате объединения нескольких потоков ЦТС предыдущей ступени. Такая операция называется временным группообразованием (ВГ) или мультиплексированием. Количество объединяемых потоков определяется коэффициентом мультиплексирования; в европейской плезиохронной цифровой иерархии коэффициенты мультиплексирования для всех ступеней выше первой равны четырем. Равны четырем и коэффициенты мультиплексирования синхронной цифровой иерархии.

Принцип мультиплексирования заключается в том, что на передаче объединяемые (компонентные) потоки записывают каждый в своё запоминающее устройство (ЗУ), а затем поочередно считывают на общую шину, на которой, таким образом и образуется общий (агрегатный) поток. При этом длительность импульсов компонентных потоков уменьшают, по крайней мере, в число раз, равное коэффициенту мультиплексирования. На приеме осуществляется обратная операция: из агрегатного потока поочередно считывают импульсы компонентных потоков, их длительности увеличивают до прежнего размера и подают на соответствующие выходы.

В ЦТС ПЦИ из ЗУ поочередно считывают на общую шину биты компонентных потоков, что соответствует побитовому мультиплексированию. В ЦТС СЦИ применяется побайтовое мультиплексирование, при котором поочередно считывают отрезки компонентных потоков размером в 1 байт (8 бит). При этом эти отрезки могут совпадать с восьмиразрядными канальными сигналами ЦТС первой ступени иерархии (первичных ЦТС) или не совпадать с ними. В случае совпадения говорят о поканальном мультиплекспровании. Можно объединять потоки и по другим их структурам, например, по циклам передачи. В этом случае говорят о посистемном мультпплексировании. Побитовое мультиплексирование двух потоков иллюстрирует рисунке 2, а на рисунке 3 показана структурная схема записывающего устройства одного из компонентных потоков.

Второй поток имеет точно такое же ЗУ, выходы ЗУ объединены.

Рисунок 1 — Принцип объединения цифровых потоков

Различие ЗУ заключается лишь в том, что последовательности импульсов считывания, подаваемые на них, сдвинуты относительно друг друга на тактовый интервал агрегатного потока для того, чтобы импульсы компонентных потоков в агрегатном потоке не перекрывались.

Рисунок 2 — Записывающее устройство компонентного потока

На приеме компонентные потоки разделяются (демультиплексируются) временным селектором, осуществляющим поочередное считывание импульсов агрегатного потока на первый и второй выходы. При этом возникает задача идентификации (определения) номеров принимаемых потоков, которая может быть решена, например, в результате выравнивания фазы приемника и передатчика перед началом сеанса связи. Такой способ мультиплексирования называется синхронно-синфазным или синхронным с «жесткой» фазой. На практике чаще применяется синхронное мультиплексирование с «плавающей» («мягкой») фазой, обычно его называют просто синхронным мультиплексированием.

Синхронное мультиплексирование.При синхронном мультиплексировании компонентный поток записывается со скоростью, с какой он приходит, т.е. частота его записи f3 равна тактовой частоте fT получаемой от выделителя тактовой частоты ВТЧ. Считывание же информации из запоминающего устройства осуществляется с частотой fсч, превосходящей частоту записи, как это показано на рисунке 3. Поскольку fсч> fз !, то периодически ячейки памяти ЗУ будут оказываться свободными (эти моменты отмечены на рисунке звездочками) и в считанном потоке появятся «пробелы», называемые временными сдвигами. Если отношение периода считывания Тсч, к разности периодов записи Тз и считывания Тсч целое число, то временные сдвиги будут следовать с постоянной частотой. Так на рисунке 28, Тз/Тсч = 4/3 и Тсч/(Тз — Тсч) =3, то временные сдвиги всегда отделены друг от друга тремя информационными символами. На позициях временных сдвигов передается цикловой синхросигнал агрегатного потока и другая служебная информация.

Рассмотрим принцип синхронного мультиплексирования потоков на примере вторичной ЦТС, функциональная схема, которой показана на рисунке 29. Четыре первичных компонентных потока (КП1 — КП4) поступают на входы ЗУ приемной части оборудования (рисунке 3,а).

Рисунок 3 — Создание временных сигналов

Импульсы записи подаются от генераторного оборудования ГО1, синхронизированного тактовой частотой компонентных потоков f3 = ft (ft одинакова для всех компонентных потоков, поскольку по определению они синхронны). Считывание импульсов осуществляется с частотой fсч = (33/32)· ft, а так как ЗУ имеет две ячейки памяти, временные сдвиги, равные двум импульсным позициям, следуют через 64 интервала. Импульсные последовательности считывания вырабатываются генераторным оборудованием ГО2, синхронизированным частотой, получаемой от преобразователя частоты ПЧ, и равной (33/32)· ft . Считывание с различных ЗУ осуществляется со сдвигом Тат = Тсч/4. Считываемые импульсы подаются на общую шину, где и объединяются в агрегатный поток. Временные сдвиги в различных КП следуют друг за другом, поэтому в агрегатном потоке они образуют восьмиразрядные пакеты, используемые для передачи циклового синхросигнала и другой служебной информации. Цикловой синхросигнал формируется передатчиком циклового синхросигнала ПЕР ЦСС.

Очевидно, что тактовая частота агрегатного потока fta =4·(33/32)·ft и, следовательно, если скорость передачи компонентного патока равна 2048 кбит/с, то скорость агрегатного составит 4·(33/32)·2048 = 8448 кбит/с. Заметим, что скорость передачи служебной информации в агрегатном потоке будет равна 4· (33/32)·2048 — 4·2048 = 256 кбит/с.

В приемной части оборудования (рис. 5.46) из агрегатного потока АП в ЗУ поочередно записываются импульсы компонентных потоков. Момент начала записи устанавливается приемником циклового синхросигнала ПР ЦСС, импульсы записи вырабатываются ГО2. Считывающие импульсы вырабатываются ГО1, которое синхронизировано частотой ft.

ГО2 можно синхронизировать тактовой частотой агрегатного потока, поделенной на 4, а ГО1 частотой, равной (32/33)·f3. Однако, на практике, если вторичная ЦСП объединяет синхронные потоки, синхронизация генераторного оборудования всегда осуществляется частотой ft.

Рисунок 4 — Структура оборудования синхронного объединения потоков

1.Покакому принципу строятся многоканальные телекоммуникационные системы?

2.Какая операция называется мультиплексированием?

3.Объясните суть принципа синхронного мультиплексирования потоков.

Источник

Введение в мультиплексирование: основы телекоммуникаций

Мультиплексирование было разработано в начале 1870-х годов, но в конце 20-го века оно стало гораздо более применимо к цифровой связи. Сегодня мультиплексирование с частотным разделением (FDM, frequency division multiplexing), мультиплексирование с временным разделением (TDM, time division multiplexing) и мультиплексирование с разделением по длине волны (WDM, wavelength division multiplexing) стало чрезвычайно важным активом для телекоммуникационных процессов и значительно улучшило способ передачи и приема независимых сигналов по AM и FM радиоканалам, по телефонным линиям и по оптоволокну.

Понятие мультиплексирования

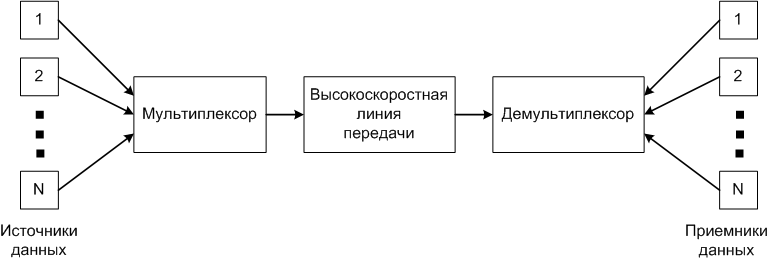

Системы телекоммуникаций, такие как радиосвязь, телефон и телевидение, для передачи и приема информации все используют метод, называемый мультиплексированием. Мультиплексирование было разработано для передачи множества аналоговых сигналов или цифровых потоков через одну общую линию передачи. Мультиплексоры, или сокращенно MUX, объединяют сигналы от нескольких устройств, которые затем передаются по этой линии передачи.

Мультиплексор (MUX) считывает и анализирует каждый подаваемый на него отдельный сигнал или поток цифровых данных, а затем назначает каждому из них временной интервал фиксированной длины. После этого назначения MUX теперь имеет так называемый единый составной сигнал и передает часть данных из каждого слота в течение его временного интервала фиксированной длины по высокоскоростной линии передачи. На другом конце высокоскоростной линии передачи этот составной сигнал повторно анализируется и разделяется демультиплексором, или DEMUX. На рисунке ниже показан поток, в котором цифровые данные в системах FDM, TDM и WDM передаются и принимаются от одного устройства к другому с использованием одного мультиплексора и одного демультиплексора.

Мультиплексирование с частотным разделением (FDM)

FDM имеет дело в первую очередь с сигналами аналоговых сообщений, а не с потоками цифровых данных. Это система, в которой вся полоса пропускания, доступная источнику данных, делится между подканалами, каждый из которых имеет свою частоту. Каждый подканал затем передает отдельные сигналы через линию передачи или составной канал. Сигналы в этих подканалах могут передаваться по линии передачи независимо друг от друга и могут передаваться одновременно друг с другом.

Мультиплексирование в радиовещании, будь то амплитудная модуляция или частотная модуляция (AM и FM), формирует сигнал радиостанции, на который вы можете настроиться. Мы можем выбрать прослушивание только одной станции, потому что каждый передаваемый поток данных принадлежит отдельной радиостанции. Если бы это было не так, сигналы радиостанций накладывались бы друг на друга, что вызывало бы нежелательный постоянный шум. В отличие от TDM, если необходимо передать цифровой сигнал, то его необходимо сначала преобразовать в аналоговую форму, прежде чем его можно будет передать по линии передачи.

Мультиплексирование в кабельном телевидении аналогично радиовещанию, все каналы передаются одновременно, в то время как телевизор, принимающий их, «настраивается» на определенный канал потока данных. Между каналами нет взаимного влияния, потому что сигналы расположены достаточно далеко друг от друга по частоте, чтобы отдельные каналы не перекрывались. Эта структура данных обычно передается через коаксиальный кабель, оптоволокно или с помощью радиопередатчика.

Что такое мультиплексирование с временным разделением (TDM)?

Метод объединения нескольких независимых потоков данных в один сигнал данных и передачи этого единого сигнала данных через мультиплексор на демультиплексор известен как мультиплексирование с временным разделением. TDM отличается от FDM и WDM своим чередованием передачи через единственный сигнал данных. Каждый отдельный сигнал, который передается через мультиплексор, периодически выдается на выход в течение короткого промежутка времени.

Когда мультиплексирование с временным разделением впервые было реализовано в конце 1800-х годов, оно использовалось в телеграфии. TDM в первую очередь использовалось для создания более простого способа передачи множества телеграмм, отправляемых телеграфными машинами Hughes одновременно. Концепция, лежащая в основе использования мультиплексирования с временным разделением, заключалась в том, чтобы принимать несколько телеграфных передач и синхронно передавать их в одно и то же время, используя линию передачи, общую с другими телеграфными машинами Hughes. Это было началом передачи информации на большие расстояния по одной линии связи.

В то время как TDM манипулирует цифровыми данными, телефонные цепи выдают аналоговые сигналы данных. Для правильной работы мультиплексирования необходимы устройства кодера и декодера для обработки аналоговых данных. Кодер преобразует аналоговый формат в квантованный, дискретный по времени формат. После того как кодер преобразовал аналоговые данные в цифровые, эти данные затем мультиплексируются вместе с другими, используя TDM. После того, как данные проходят через единую линию передачи, их принимает демультиплексор, демультиплексирует этот единый сигнал данных и отправляет выделенные сигналы другим устройствам.

TDM, работающее с пропускной способностью сети

Та же концепция мультиплексирования, которая была разработана для связи на большом расстоянии между многочисленными телеграфами Huges, теперь широко используется в сетях с закрытой коммутацией, таких как коммутируемая телефонная сеть общего пользования (PSTN, public switched telephone network). Мультиплексирование с временным разделением получило дальнейшее развитие с момента его создания, и теперь оно может разделить пропускную способность сети на более мелкие части. Основное внимание в этой новой операции уделяется минимизации полосы пропускания, используемой рядом устройств в сети системы. Хотя это тот же термин, что используется и в телеграфах, правила отправки данных были пересмотрены и изменены, поэтому с устройства на устройство могут передаваться данные более высокого качества. Этот метод связи был разработан, чтобы предоставить компаниям упрощенный и экономичный способ построения быстрых сетей, которые связывают устройства друг с другом на обширных географических территориях.

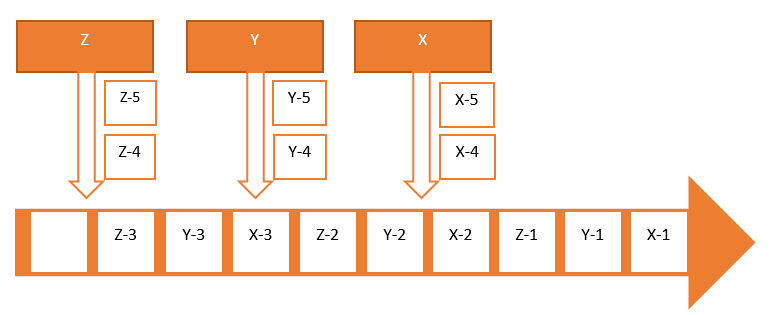

Стандартные системы TDM передают сегменты другим устройствам, предоставляя им уникальный фиксированный временной интервал в сети. Если X, Y и Z представляют устройства для передачи данных, данные из X отправляются в MUX, затем данные из Y отправляются в MUX, и, наконец, данные из Z отправляются в MUX. Эта последовательность повторяется до тех пор, пока не перестанут отправляться данные с каждого устройства. Хотя данные просто пересылаются из «точки A в точку B», всё же существует несколько различных способов планирования систем TDM для более эффективной работы в зависимости от задачи.

Основные системы TDM используют одну из двух традиционных схем мультиплексирования: с чередованием битов или с чередованием байтов. Фиксированному временному интервалу структуры присваивается бит (1 для true или 0 для false) или байт длиной до 8 бит для представления целого числа или символа.

Передача посредством мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM)

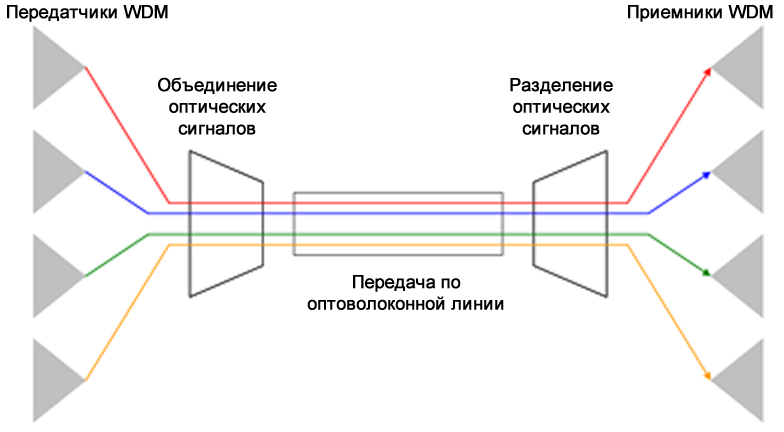

Этот метод мультиплексирования оказался более полезным для телекоммуникационных компаний в конце 20-го века из-за емкости потоков данных, которые можно передавать по оптоволоконным линиям. Передача с помощью WDM стала возможна, потому что этот метод объединяет в одной линии передачи многочисленные сигналы данных на лазерных лучах с разными длинами волн инфракрасного излучения. Для передачи большого количества потоков данных WDM использует оптоволоконные кабели, что предпочтительнее обычного использования систем FDM и TDM. Эта система похожа на FDM, но этот метод работает на инфракрасном (IR) конце электромагнитного спектра. На приведенном ниже рисунке показан каждый канал потока данных, объединенный в белый свет, который передается по одному оптоволоконному кабелю.

В начале системы каждый сигнал данных управляет своим лазером, далее свет от этих лазеров смешивается призмой в оптическом мультиплексоре и передается по общему оптоволокну. А на приемной стороне полученный световой сигнал подается на оптический демультиплексор, где он разделяется другой призмой по длинам волн, и откуда выделенные сигналы подаются чувствительные к инфракрасному излучению фотоприемники.

Надеюсь, эта статья предоставила вам достаточно информации для понимания основных применений, концепций и схем использования мультиплексирования в телекоммуникационных процессах. Если у вас есть вопросы или отзывы, обязательно оставляйте комментарии!

Источник