- Монтаж железобетонных пролетных строений

- Монтаж сборных железобетонных пролетных строений

- Изготовление и транспортировка цельноперевозимых балок

- Особенности изготовления тавровых типовых балок с каркасной арматурой

- Краны, применяемые для монтажа балок

- Работы консольно-шлюзовыми кранами ведутся в несколько стадий

- Монтаж балок пролетных строений краном ГП 2×30 осуществляется в несколько стадий.

- Недостатки крана ГП 2×30:

- Жестконогие деррик-краны

- Схемы и правила строповки балок

- Схемы монтажа балок и плит

- Омоноличивание тавровых балок по плите

- Порядок омоноличивания тавровых балок по плите

- Укрупнительная сборка разрезных составных железобетонных балок и установка их в пролет

- Изготовление сборных разрезных предварительно напряженных балок с натяжением после бетонирования

- Монтаж сборных неразрезных пролетных строений

Монтаж железобетонных пролетных строений

Тема 8.4. Строительство железобетонных мостов.

Тип крана и способ монтажа выбирают в зависимости от массы и габарита .монтируемых элементов, .ширины, глубины и режима реки, условий судоходства, рельефа местности, времени года, заданных сроков строительства и от производственных возможностей строительной организации.

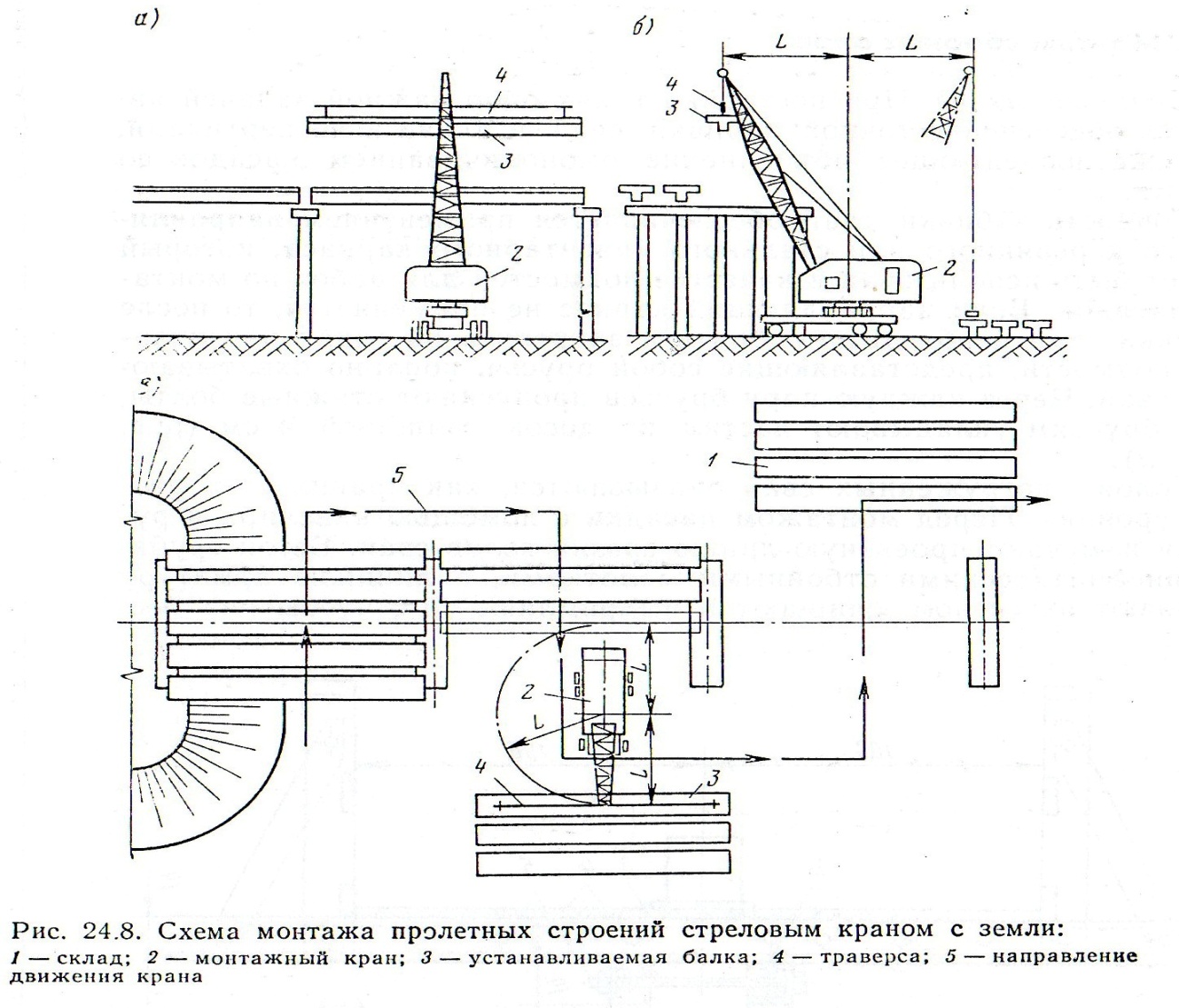

Низовая сборка стреловыми самоходными кранами удобна при постройке путепроводов, эстакад, малых мостов на суходолах. Для этой цели обычно используют общестроительные краны на гусеничном или пневмоколесном ходу, а также прицепные краны. Грунт на участке перемещения кранов планируют и уплотняют, например, обкаткой колесами или гусеницами ненагруженного крана. Несущая способность грунта должна быть в зоне работы кранов пневмоколесных не ниже 0,5 МПа, а гусеничных — 0,2 МПа. При недостаточной несущей способности грунта, например на заболоченных поймах и в русле реки, монтаж значительно затрудняется. Приходится устраивать рабочий мост для передвижения монтажного крана и транспортных средств с элементами сборных пролетных строений, что замедляет темпы работ.

Стреловыми кранами при монтаже с земли обычно устанавливают балки до 21 м и массой не более 30—35 т. Застропованную траверсой (рис. 24.8, 0) балку поднимают и вводят в пролет поворотом стрелы крана (рис. 24.8, а), а затем грузовым полиспастом опускают на опорные части (рис. 24.8, б), освобождая стропы. При этом кран последовательно устанавливает балки, перемещаясь поперек оси моста. При четкой организации работ можно монтировать конструкции «с колес» без предварительной разгрузки и складирования.

Если грузоподъемность одного крана недостаточна, то применяют два спаренных крана. При этом балку стропуют по ее концам, поднимают грузовыми полиспастами на наименьшем вылете стрел и затем, увеличивая их вылет в пределах допустимой грузоподъемности кранов, вводят в пролет.

При монтаже балок пролетных строений на путепроводах через железную дорогу применяют железнодорожные краны.

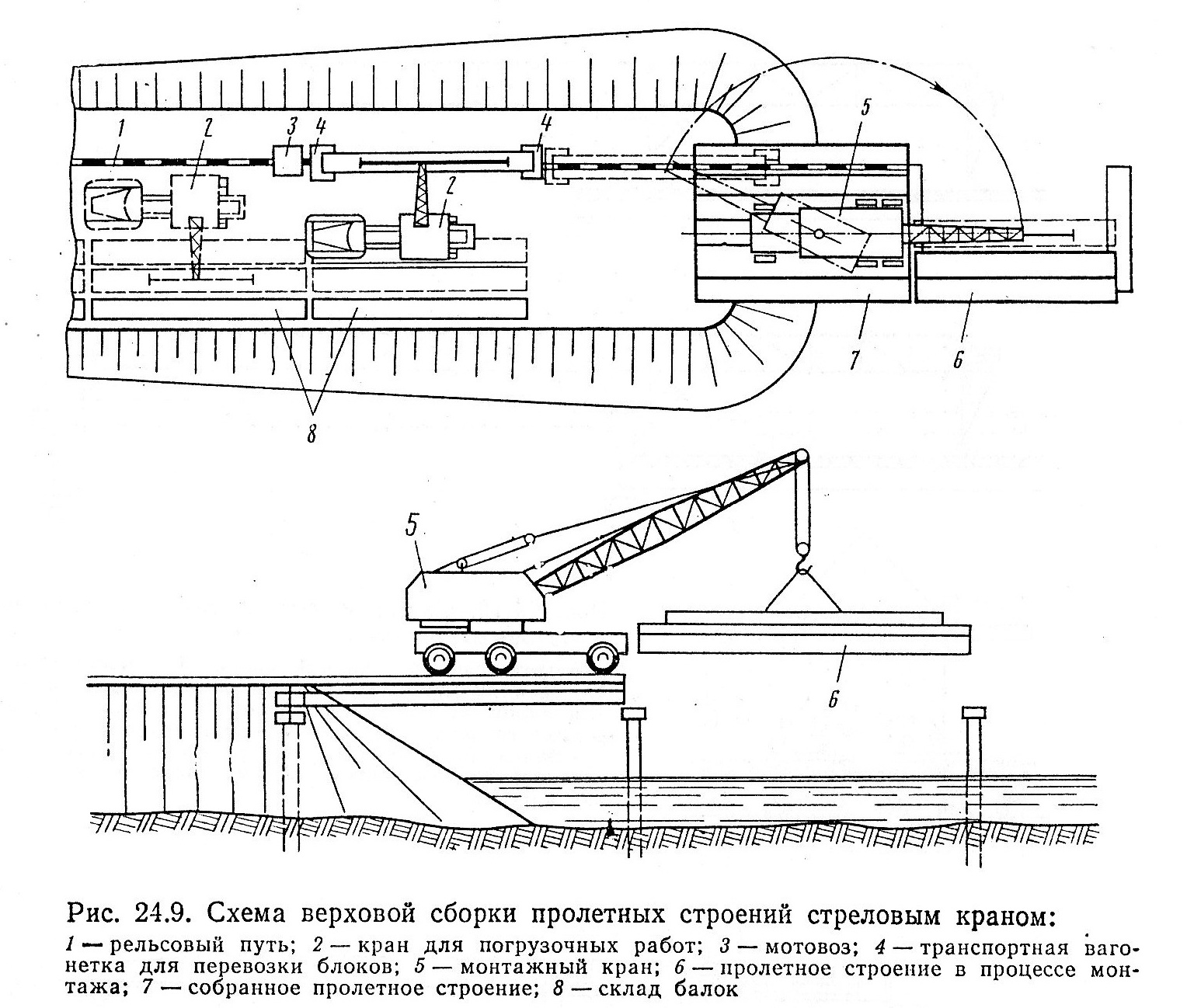

Верховая сборка стреловым краном (рис. 24.9) целесообразна при установке пролетных строений на мостах через постоянные водотоки. Такая сборка удобна и наиболее экономична, но ограничена сравнительно небольшой грузоподъемностью стреловых кранов. Кран СКГ-63А, например, может устанавливать впереди себя балки автодорожного моста длиной 18 м, массой 14,3 т при допустимом вылете стрелы крана 14 м. Особенность верхового монтажа состоит в том, что до начала установки балок возводят насыпь. Для обеспечения устойчивости ранее установленных балок до перемещения по ним крана и транспортных средств предварительно омоноличивают продольные стыки плит балок. Укладывают согласно расчету настил из деревянных лежней, обеспечивающий распределение давления на несколько балок и предохраняющий железобетонную плиту от недопустимых нагрузок.

При достаточной ширине проезжей части моста балки подают непосредственно к крану на автомобилях с прицепами или трайлерах. При узких мостах возможна подача балок на узкоколейных вагонетках по рельсовым путям с предварительной перегрузкой балок на подходах.

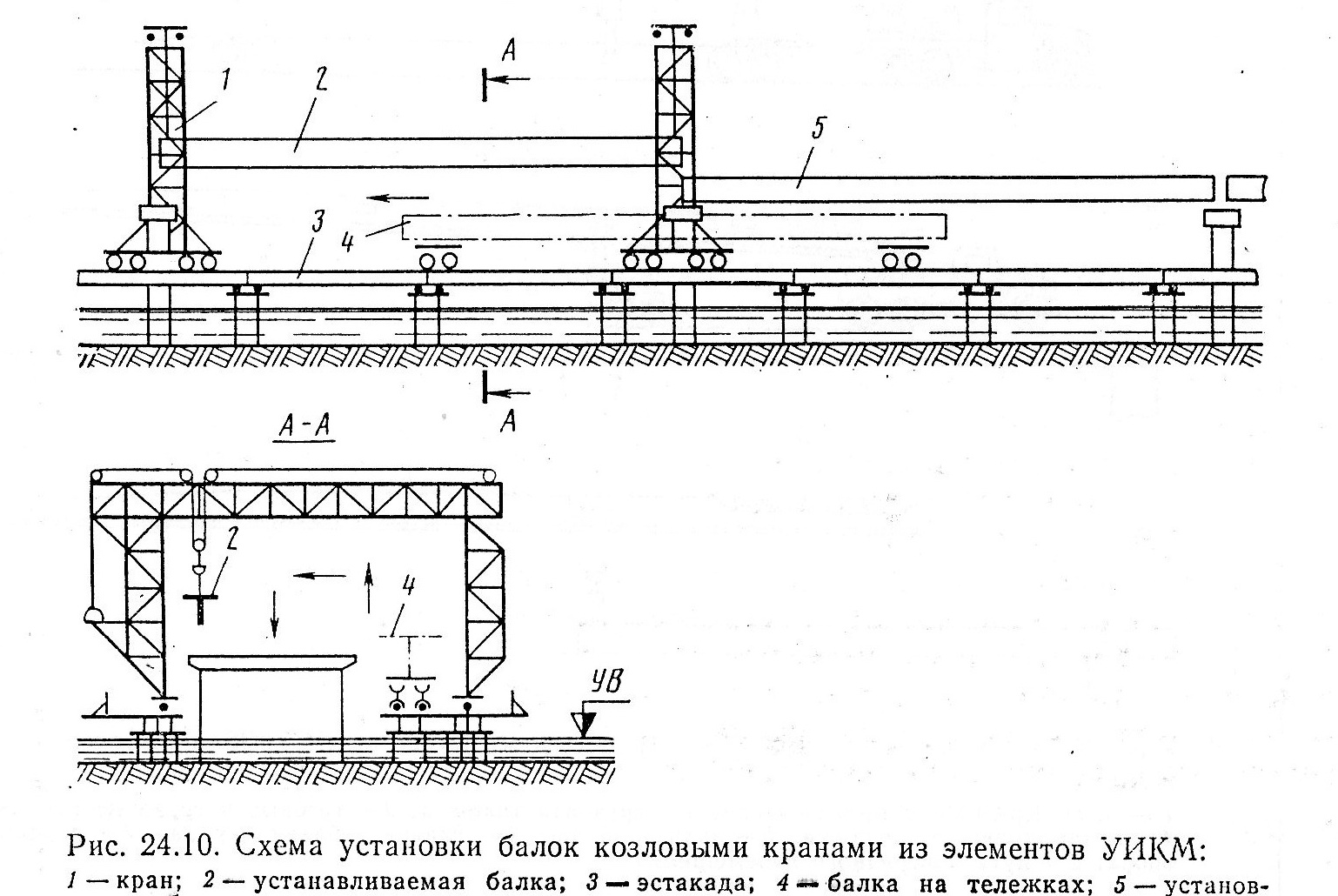

Козловыми кранами, перемещаемыми по земле или по временным эстакадам, обычно монтируют многопролетные сборные железобетонные мосты, длинномерные и тяжелые балки сборных пролетных строений. Для этой цели используют краны, собираемые в условиях строительной площадки из элементов УИКМ (рис. 24.10) или выпускаемые промышленностью.

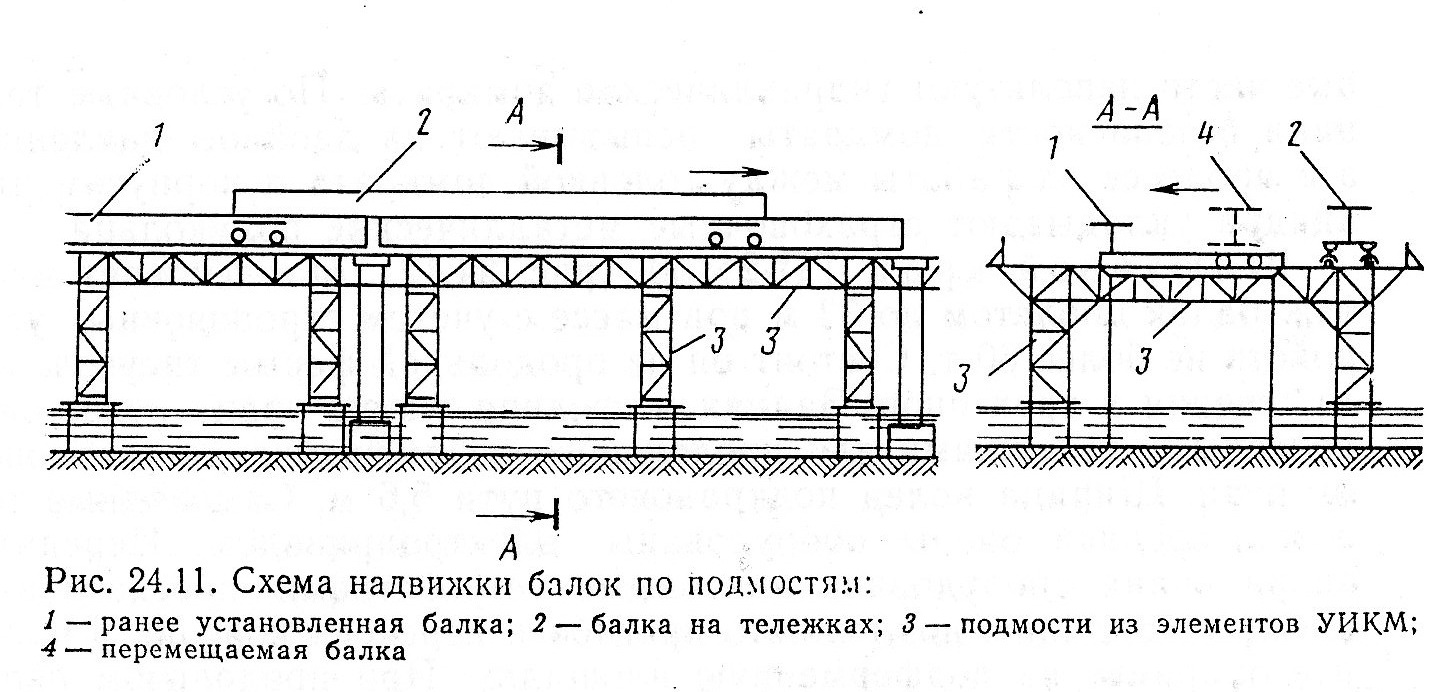

При надвижке балок в пролет по подмостям (рис. 24.11) эстакаду устраивают узкой, а верх располагают обычно на уровне ригелей опор. Балки пролетного строения устанавливают на тележки и перемещают вдоль моста в пролет при помощи лебедок или других средств. Затем поперечной передвижкой их устанавливают в проектное положение. При этом балки передвигают на других тележках или салазках по рельсам, уложенным на ригелях смежных опор или по вспомогательным подмостям вдоль опоры. Для подъема балок при перестановке их с тележек на опорные части используют гидравлические домкраты. По условиям техники безопасности домкраты испытывают на двойное давление, а в процессе их работы между головкой домкрата и корпусом цилиндра укладывают страховочные металлические полукольца.

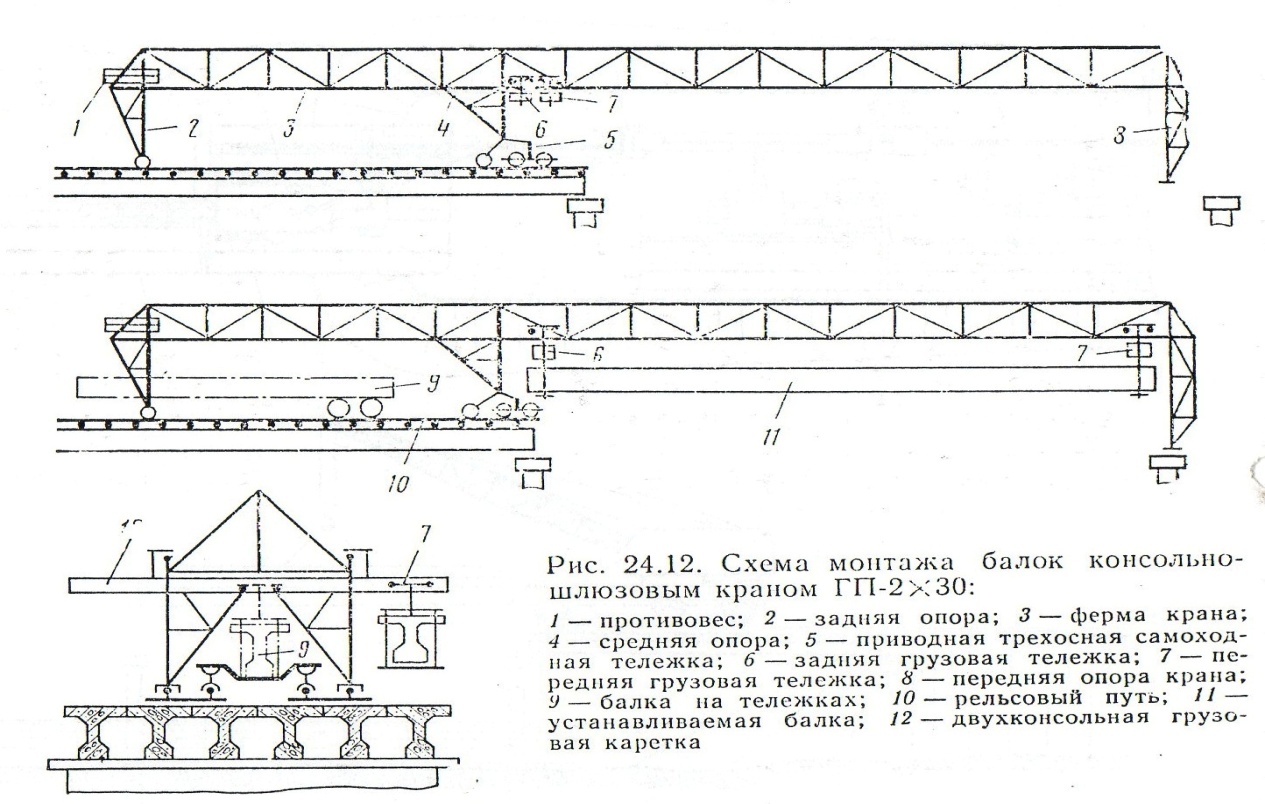

Шлюзовой кран ГП-2ХЗО (рис. 24.12) обеспечивает монтаж балок пролетом до 33 м при массе с учетом строповочных устройств не более 60 т. Состоит он из продольной фермы треугольного сечения и трех опор. Задняя и средняя опоры крана оснащены колесными тележками для продольного перемещения по рельсовому пути. Ширина колеи подкранового пути 5,6 м. Самоходные тележки средней опоры оборудованы электроприводом. Передняя опора крана оборудована винтовыми устройствами, обеспечивающими ликвидацию возможного прогиба и перекоса консоли и плотное опирание на подферменную площадку. При продольном перемещении в очередной пролет кран работает по консольной системе, а при монтаже пролетных строений является двухпролетной неразрезной системой. Грузоподъемность тележки средней опоры при передвижении самого крана составляет 48,5 т, при шлюзовании балки массой 60 т по оси крана — 66 т, при поперечном перемещении балки в крайнее положение — 90 т. Поэтому в местах опирания колес ходовой тележки вместо шпал под рельсы укладывают металлические распределительные балки. Для придания крану устойчивости при передвижке из пролета в пролет устанавливают противовес из железобетонных балок.

Монтаж пролетного строения начинают с установки крана в рабочее положение. Кран, собранный на подходе, своим ходом передвигается по рельсовым путям в пролет. На складе, расположенном на подходе, балку грузят на вагонетки двумя стреловыми или портальными кранами и подают под шлюзовой кран. Ближайший к крану конец балки закрепляют на полиспасте первой грузовой тележки и снимают с вагонетки. Балку с подвешенным передним и опертым на транспортную тележку задним концом передвигают (шлюзуют) в пролет до тех пор, пока задний конец ее не окажется под второй грузовой тележкой, к полиспасту которой его прикрепляют.

Далее балку продолжают перемещать грузовыми тележками в пролет, г затем по траверсам перемещают в поперечном направлении и полиспастами опускают на опорные части.

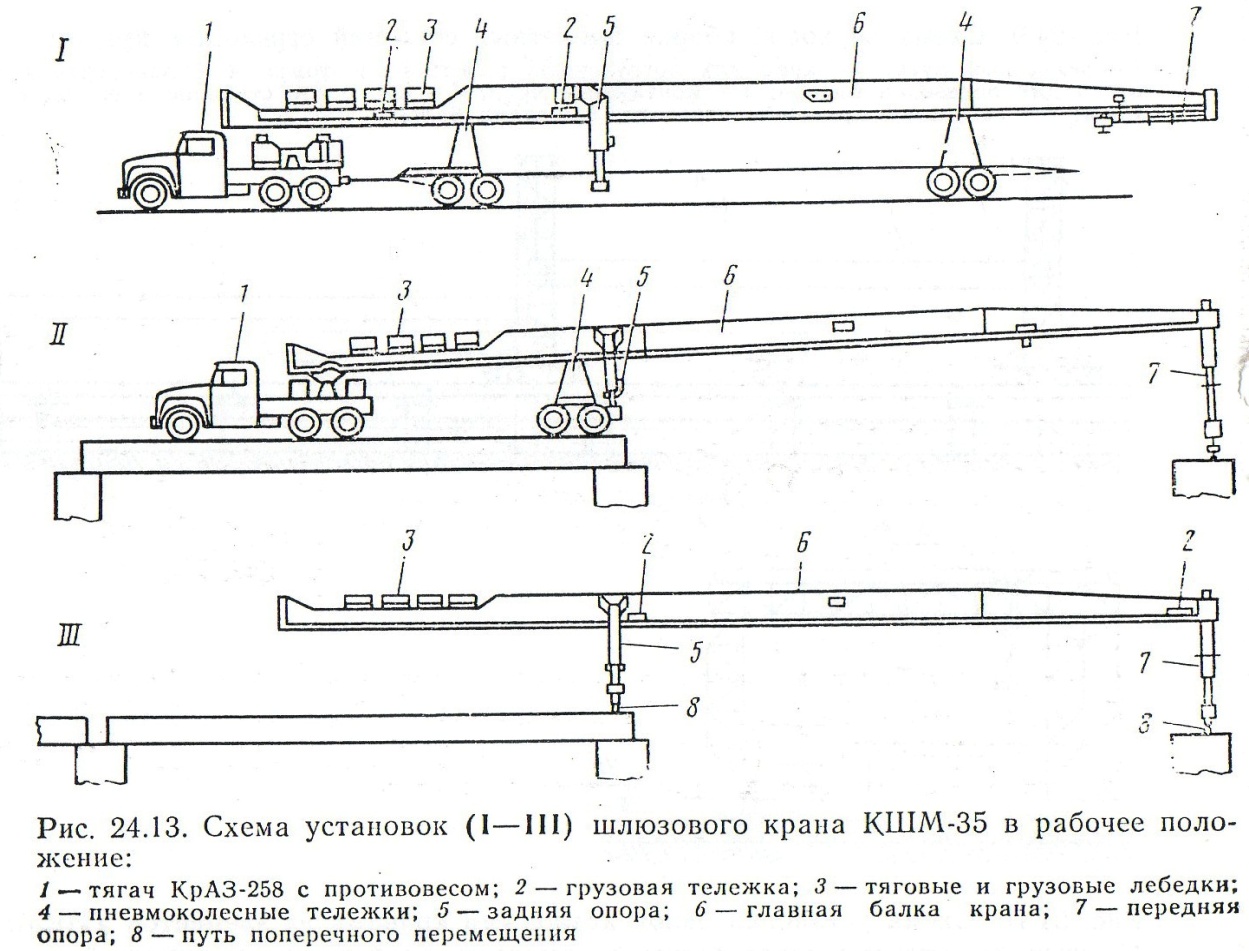

Коксольно-шлюзовой мобильный кран КШМ-35 (рис. 24.13) предназначен для установки пролетных строений длиной до 22,16 м и массой до 35 т.с учетом строповочных устройств. Конструкция этого крана в отличие от других шлюзовых кранов позволяет транспортировать его во автомобильным дорогам без демонтажа главной балки и полиспастов, что резко сокращает затраты времени и труда на приведение крана в рабочее или транспортное положение. Кран состоит из тягача КрАЗ-258 с противовесом, главной балки, передней и задней опор с тележками для поперечного перемещения, двух пневматических и двух грузовых тележек с траверсами, двух тяговых и двух грузовых лебедок, путей поперечного перемещения крана. Передняя опора — шарнирная, задняя — жесткая. Перед надвижкой крана в пролет переднюю тележку с турникетом смещают в пролет. Затем кран опирают на поперечные рельсы катания и он готов к шлюзованию балок.

В настоящее время создан аналогичный кран КШМ-40 для монтажа балок длиной 24 м.

Железобетонные пролетные строения больших мостов можно монтировать способом навесной сборки, продольной надвижкой или установкой на плаву. Способы монтажа выбирают технико-экономическим сравнением вариантов организации работ.

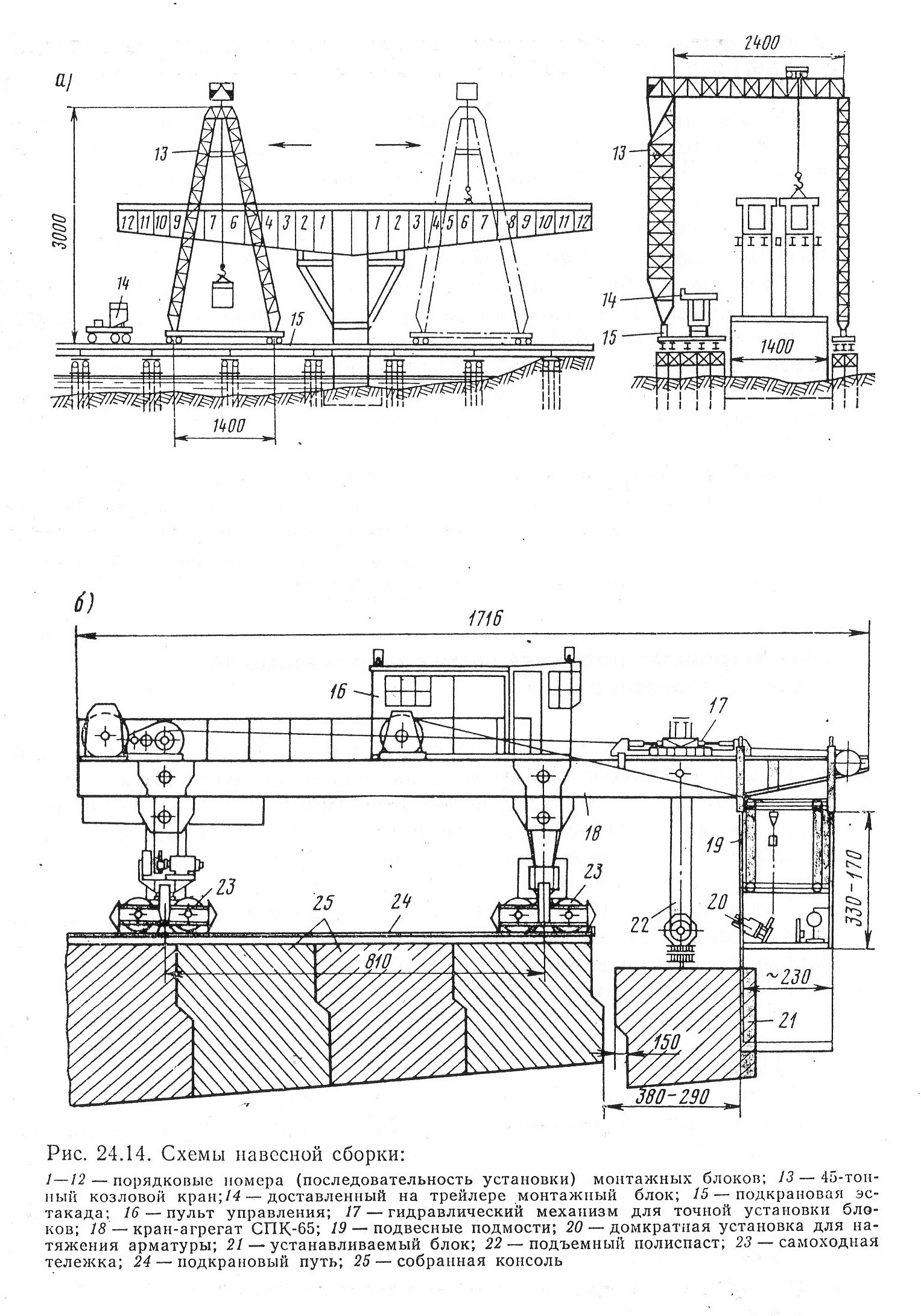

Наиболее распространена в отечественном мостостроении навесная сборка из готовых блоков, последовательно устанавливаемых без подмостей в направлении от опоры в обе стороны одновременно так, чтобы консоли уравновешивали друг друга. Соединяют блоки на клеевых швах. При этом следят, чтобы стыкуемые поверхности устанавливаемых блоков хорошо прилегали друг к другу. Это достигается, например, бетонированием блоков на плаву через один с последующим бетонированием промежуточных блоков, опалубкой которым служат торцы готовых блоков. Для предотвращения сцепления торцы смазывают известковым молоком. Перед монтажом и склеиванием блоков известковую пленку счищают или смывают слабым раствором соляной кислоты. Монтажные блоки имеют фиксаторы в виде уступов в стенках блоков или металлических закладных деталей. Фиксаторы облегчают наводку и выверку блока при монтаже.

В пределах поймы блоки можно монтировать козловыми кранами, перемещающимися по грунту или эстакадам (рис. 24.14, а), а в пределах русла плавучими или монтажными агрегатами, перемещающимися по смонтированной части пролетного строения. Из кранов-агрегатов наиболее соответствует технологии навесного монтажа шлюзовой кран ГП-2Х50 или кран-агрегат СПК-65 (рис. 24.14, б).

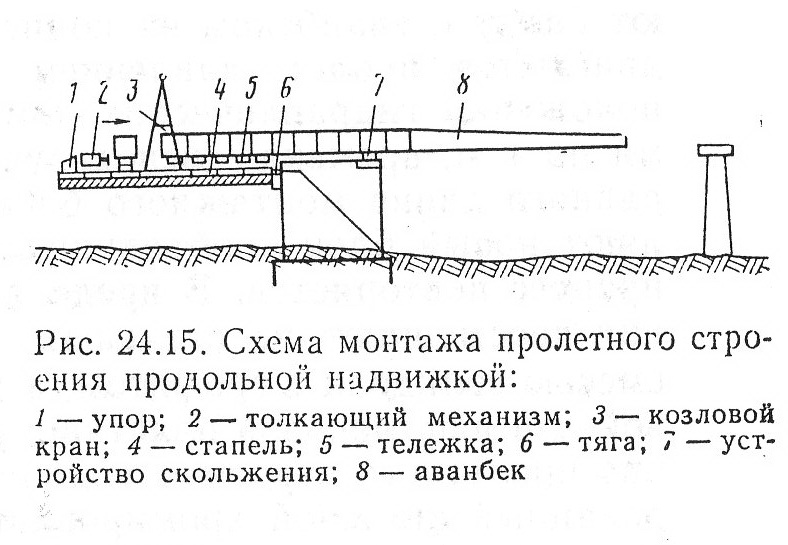

Продольную надвижку с конвейерно-тыловой -сборкой (рис. 24.15) применяют для балочно-неразрезных предварительно напряженных пролетных строений, способных выдерживать знакопеременные усилия. Для этого пролетное строение напрягают в два этапа: на монтажные усилия в процессе иадвижки специальными пучками арматуры и на эксплуатационные усилия, переставляя эти пучки с верхнего пояса в нижний в серединах пролетов и с нижнего пояса в верхний в надопорных участках.

Привозимые конструкции устанавливают на насыпи на специальном стапеле с концевым упором. Козловыми кранами монтируют балку с аванбеком на конце. По мере сборки конструкцию наддирают в пролет давлением закрепленных в горизонтальном положении гидравлических домкратов. Балки надвигают ступенями по 1 м, временно используя вставки до образования зазора, равного длине монтажного блока. В образовавшийся зазор вставляют новый блок и объединяют его с предыдущей частью. Далее процесс повторяется. В пределах стапеля балки пролетного строения перемещают на стальных салазках по рельсам, смазанным смесью солидола с графитом, а на опорах моста — по фторопласто-вой или нафтленовой пластине, уложенной в стальную обойму. Под низ пролетного строения подкладывают отшлифованный и отполированный стальной хромированный лист толщиной 12 мм. Фторопласт имеет коэффициент трения скольжения от 0,01 до 0,05 и допускает давление 25—40 МПа.

По мере надвижки пролетное строение приходится периодически поддомкрачивать на 1—2 см, вытаскивать и перекладывать лист в исходное положение, опускать пролетное строение и снова надвигать на длину листа.

Применение непрерывной антифрикционной ленты из ткани нафтлена позволяет надвигать пролетное строение без поддомкрачивания и периодической передвижки стального листа.

Установку пролетных строений на плаву применяют при постройке мостов через судоходные реки, озера, водохранилища. Для этого пролетные строения крупными блоками или целиком собирают на берегу. Причем работы могут вестить параллельно с постройкой опор. С помощью плавучих опор балки доставляют в пролет. Плавучие опоры представляют собой плашкоуты из понтонов КС-3. Надпалубную обстройку монтируют обычно из элементов У И КМ.

Омоноличиван нем сборных пролетных строений объединяют составляющие его балки между собой. От качества омоноличивания зависит совместная работа балок под нагрузкой. Балки объединяют обычно с помощью закладных частей или выпусков арматуры, которые сваривают электросваркой электродами с качественной обмазкой. После сварки места соединения и зазоры в стыках заполняют цементным раствором или бетоном.

Технология объединения балок предварительным напряжением аналогична технологии укрупнительной сборки элементов с напрягаемой арматурой.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник

Монтаж сборных железобетонных пролетных строений

Изготовление и транспортировка цельноперевозимых балок

Изготовление предварительно напряженных цельноперевозимых балок с натяжением арматуры на упоры до бетонирования на заводах МЖБК осуществляется по поточно-агрегатной технологии в специализированных цехах.

Основным агрегатом является передвижной («катучий») силовой стенд, на который производится натяжение предварительно напряженной арматуры. Работы по изготовлению балок выполняются в главном цехе завода на специализированных постах.

| Схема поточно-агрегатной технологии изготовленияцельноперевозимых предварительно напряженных балок на заводе МЖБК |

|

I — пост арматурных работ; II — пост бетонирования; III — пост предварительной выдержки; IV — пост тепловлажностной обработки; V — пост отделки и передачи сил предварительного напряжения на балку |

На посту арматурных работ устанавливается ненапрягаемая арматура в виде заранее изготовленных в арматурном цехе сеток и каркасов, проводится установка пучков и их натяжение гидравлическими домкратами двойного действия с передачей сил предварительного натяжения на передвижной стенд.

На посту бетонирования в раскрывающуюся стальную опалубку укладывают бетонную смесь и уплотняют её с помощью вибрации, а также проводится предварительная выдержка бетона для набора начальной прочности перед тепловлажностной обработкой.

Для ускорения процесса изготовления проводится тепловлажностная обработка изделий в специальных пропарочных камерах при максимальной температуре 70…80°С. После пропаривания силы предварительного напряжения передаются на бетон. Время изготовления одного блока при трех поточных линиях составляет 1 сутки.

Готовые балки перевозят по автомобильным дорогам на расстояние до 100 км на специальных «балковозах» тягачами с мощностью двигателя 200…600 л.с. Каждая перевозка балок согласуются с эксплуатирующими дорожными организациями и ГИБДД. На большие расстояния (до нескольких тысяч километров) балки могут перевозиться по железной дороге.

Кроме заводского поточно-агрегатного метода изготовления, применяется стендовый метод (в основном на производственных базах мостостроительных организаций или непосредственно на

строительной площадке). Стационарный стенд сооружают из железобетона и заглубляют в грунт

| Рисунок | Описание |

|

Все работы выполняются комплексной бригадой с производительностью 1 блок в неделю. Для ускорения процесса изготовления применяется тепловлажностная обработка. Для этого стенд накрывают сверху специальными железобетонными плитами, под прикрытием которых организуется пропарочная камера.

Особенности изготовления тавровых типовых балок с каркасной арматурой

Типовые сборные пролетные строения с каркасной ненапрягаемой арматурой применяются в нашей стране более 50 лет. В 1960…1970 гг. арматурные каркасы изготавливались сварными. Однако после нескольких аварий с обрывом арматуры в местах сварки стержней из-за их «подрезания» в процессе сварки перешли на вязаные каркасы.

Тем не менее и в вязаных каркасах стержни арматуры сначала приходится «прихватывать» сваркой для удержания их в проектном положении. В настоящее время каркасные балки часто изготавливают стендовым методом на базах мостостроительных организаций, занимающихся строительством и ремонтом мостов.

Для формования балок используют металлическую раскрывающуюся опалубку. Максимальная полная длина балок 18 м; толщину плиты проезжей части балок в последние годы увеличили с 15 до 18 см.

Для объединения балок между собой на плитах имеются выпуски арматуры сеток. Для удобства строповки устраиваются монтажные петли. Масса блоков в тоннах приблизительно численно равна полной длине балок в метрах, т.е. составляет ≈1 т/м.

Краны, применяемые для монтажа балок

В мостостроении применяют общестроительные и специальные краны для строительства мостов. Общестроительные краны предпочтительнее специальных из-за дефицитности последних и необходимости их перевозки, сборки и разборки, что увеличивает временные затраты и стоимость монтажа.

Схемы применения того или иного типа крана для монтажа сборных железобетонных мостовых конструкций обусловлены многими факторами: весом блока, местными условиями (продольный профиль, свойства грунтов в пойме, режим реки, климат), возможностями строительной организации

Стреловые полноповоротные самоходные краны наиболее широко применяют для монтажа балок полной длиной до 33 м. Основные характеристики кранов приведены в справочниках. Краны с решетчатыми стрелами обладают более пологими грузовыми характеристиками по сравнению с кранами, имеющими телескопические подпорные стрелы, вес которых в 2…4 раза больше.

Для продолжительных работ на строительной площадке предпочтительнее гусеничные краны, которые работают без выносных опор (аутригеров). Они могут передвигаться при монтаже в пролет моста с балкой весом до 80% от предельной грузоподъемности.

Однако для гусеничных кранов в большей степени, чем для колесных, необходим твердый настил из железобетонных (дорожных) плит по слою песка или щебня. Это объясняется тем, что основная нагрузка (собственный вес крана и вес груза) приходится на переднюю часть трака.

Таким образом, пневмоколесные краны имеют преимущества перед гусеничными при частых перемещениях с объекта на объект, однако проигрывают при необходимости работы без выносных опор.

Козловые краны целесообразно применять для монтажа балок пролетных строений в пойме и для эстакад на подходах к мостам при их достаточно большой протяженности (больше 100 м) и количестве пролетов более пяти.

При этом рационально использовать козловые краны для комплексного монтажа как тела опор, так и пролетных строений. Для мостов применяют козловые краны К-451 (К-451М) и К-651 грузоподъемностью 45 т и 65 т соответственно, КС-50-42Б грузоподъемностью 50 т и пролетом 42 м.

Козловые краны перевозят на объект в разобранном виде. Они состоят из ригеля и двух ног, причем для исключения заклинивания и опрокидывания крана одна нога гибкая. Некоторые конструкции кранов могут иметь только жесткие ноги. Пути под кран состоят из щебеночного балласта, деревянных шпал и рельсов; пути должны быть в высшей степени надежными. Для обеспечения безопасности на концах путей устраиваются упоры (пружинные буферы).

В русловой части при относительно небольшой глубине воды необходимо устраивать подкрановые эстакады из инвентарных конструкций, стоимость которых составляет 20% и более от стоимости строительно-монтажных работ. 61

Консольно-шлюзовые краны являются специальными грузо-подъемными механизмами для монтажа мостовых балок длиной 21, 24, 33 и 42 м и весом 35…100 т. Они подразделяются на сборно-разборные, перевозимые на объект в разобранном виде (ГП 2×30, МКШ-100), и мобильные шлюзовые краны (КШМ-35, КШМ-63, КШМ-40).

Мобильные краны перевозят по автомобильным дорогам в собранном виде и применяют для монтажа балок весом 35…63 т и полной длиной 21, 24 и 33 м. Эти краны широко применялись при строительстве мостов в Московской и Ленинградской областях.

Для монтажа балок полной длиной 42 м и весом 90 т применяют шлюзовой кран МКШ-100 грузоподъемностью 100 т. Особенностью конструкции МКШ-100 является перемещение его в пролет с помощью специальной транспортной балки. Подробно порядок работы крана МКШ-100 изложен в [6]. Аналогичные краны используются за рубежом, например, в Ливане.

Работы консольно-шлюзовыми кранами ведутся в несколько стадий

| № стадии | Порядок работ |

| Стадия 1 | Для установки шлюзовых кранов отсыпают насыпь подхода. |

| Стадия 2 | Если кран сборно-разборный, его собирают на насыпи с помощью легких самоходных стреловых кранов. Продолжительность сборки зависит от марки крана и квалификации персонала. Сборка может продолжаться 7…14 суток и более. |

| Стадия 3 | Кран устанавливается в рабочее положение на опоры моста (устой и следующая за ним промежуточная опора). В момент выведения несущей фермы (стрелы крана) в рабочее положение она работает по консольной схеме. Когда передняя нога крана устанавливается на следующую опору, стрела крана начинает работать как балка. |

| Стадия 4 | Под кран со стороны подхода к мосту подается блок пролетного строения (балка). Передний конец балки стропуется к грузовой тележке крана №1. После этого балку продвигают в пролет («шлюзуют»). Передний конец балки остается на тележке №1 и перемещается вместе с ней; задний конец балки перемещается на транспортировочной тележке или вагонетке по путям на подходе |

| Стадия 5 | Задний конец балки стропуется к грузовой тележке крана №2; балка «дошлюзовывается» в пролет и устанавливается в 62 проектное положение. Во избежание опрокидывания балки ее опирают на специальные монтажные упоры, устанавливаемые на опорах, а стержни арматурных выпусков плиты «прихватываются» сваркой. |

| Стадия 6 | Переход крана в следующий пролет. |

Старый кран КШК 2×32 не мог перемещаться в поперечном направлении по опорам моста. Вследствие этого приходилось после подачи балки в пролет передвигать ее в поперечном направлении домкратами по специальным путям, проложенным по ригелям опор. В случае использования старого крана ГП 2×30 при габаритах более Г-8 монтаж необходимо вести за несколько проходов крана.

Более новые модификации кранов (например, КШМ-35, КШМ-40, КШМ-63 и МКШ-63) для установки балки в проектное положение сами перемещаются вместе с ней по поперечным путям, устраиваемым на опорах. Таким образом, возможен монтаж пролетных строений любых габаритов.

Мобильные шлюзовые краны перемещаются вдоль оси моста на пневмоходу. Для старых кранов необходимо укладывать рельсовый путь. При передвижении шлюзового крана в следующий пролет (стадия 6) стрела крана (несущая ферма) опять работает как консоль до тех пор, пока передняя нога не достигнет следующей опоры моста.

После окончания монтажа во всех пролетах шлюзовые краны разбирают; при монтаже мостов со всеми одинаковыми по длине пролетными строениями кран разбирают на противоположном берегу.

Надо отметить, что применение в нашей стране шлюзовых, особенно сборно-разборных кранов, в настоящий момент достаточно редкое явление. Это объясняется наличием незначительного числа таких кранов, сложностью их перевозки, сборки и разборки.

Поэтому многие мостостроительные организации полностью от них отказались. Тем не менее в некоторых случаях использование шлюзовых кранов, даже старых конструкций, продолжается.

Рассмотрим в качестве примера консольно-шлюзовой кран ГП 2×30.

| Консольный-шлюзовый кран грузоподъемностью 2×30 т | |

|

|

Его применение начато в 1957 г. Кран разработан ЦНИИПСК для монтажа железобетонных балок длиной до 33 м и весом до 60 т. Вес крана составляет 82 т.

Кран состоит из несущей балочной фермы, опирающейся при перемещении на две опоры портального типа, а в рабочем положении — еще и на переднюю вспомогательную опору.

Задняя опора установлена на ведомую ходовую одноосную тележку, а средняя опора на приводную трехосную тележку. Передняя опора имеет винтовые домкраты для выборки прогиба консоли главной фермы (стрелы), возникающего при выведении ее в пролет.

Для продольного перемещения балок пролетных строений в пределах крана (т.е., для «шлюзования») имеются две двухконсольные каретки, по которым перемещаются грузовые тележки. Посредством этих тележек осуществляется поперечное и вертикальное перемещение устанавливаемых балок.

Для обеспечения устойчивости крана во время его перемещения из пролета в пролет предусмотрен противовес из железобетонных блоков. В комплект крана входят две вагонетки для перевозки балок со склада, фермоподъемник грузоподъемностью 60 т для монтажа балок.

Для установки балок собранный на подходе кран по рельсовым путям перемещается своим ходом в пролет до тех пор, пока передняя опора окажется над подферменниками. Опущенная на подферменник передняя опора не должна в последующем мешать установке балок.

Давление на ходовую тележку средней опоры может достичь 90 т, поэтому монтируемые конструкции (балки и опоры моста) должны проверяться расчетом на эту нагрузку. Если балки пролетных строений могут воспринять нагрузку от крана без омоноличивания по результатам расчетов прочности и устойчивости, то обходятся временным объединением балок сваркой выпусков арматуры плиты. При невозможности передачи давления на балки их монтажные стыки омоноличивают.

Для более равномерного распределения нагрузки на местах рабочих стоянок крана под тележками вместо шпал укладываются стальные распределительные балки.

Монтаж балок пролетных строений краном ГП 2×30 осуществляется в несколько стадий.

| № стадии | Недостатки |

| 1 | Балку кранами или специальными подъемникамиустанавливают на транспортные вагонетки и перевозят к хвостовой части крана. |

| 2 | Ближайший к крану конец балки закрепляют на полиспасте первой грузовой тележки и снимают с транспортной. |

| 3 | Балку с подвешенным передним и опертым на транспортную вагонетку задним концами перемещают в пролет, пока вагонетка не окажется под второй грузовой тележкой крана. |

| 4 | После закрепления заднего конца балку продолжают перемещать в пролет до проектного положения. Затем балку перемещают в поперечном направлении и опускают на опорные части |

На складе балки грузят на вагонетки, которые затем подаются к крану приводными лебедками или мотовозом. Для строповки балок применяют захватные приспособления, предусмотренные в комплекте крана, а в плите монтируемой балки оставляют отверстия (окна), сквозь которые пропускают тяги, подхватывающие балку.

Для работы в следующем пролете кран перемещается по рельсовым путям, которые для этого укладывают на смонтированное пролетное строение. Также устраиваются отдельные пути для подачи балок.

За смену бригада из 8 ч может смонтировать 2…7 балок в зависимости от навыков.

Недостатки крана ГП 2×30:

| № стадии | Недостатки |

| 1 | При больших габаритах проезжей части мостового сооружения необходимо проходить краном несколько раз по ширине. |

| 2 | Трудоемкость сборки крана (бригада монтажников из 12 человек собирает кран 9…20 суток). |

Таким образом, применение консольно-шлюзовых кранов наиболее целесообразно в случае равнопролетной схемы моста, включающей три и более пролета, а также при невозможности применения другого кранового оборудования.

Жестконогие деррик-краны

Жестконогие деррик-краны большой грузоподъемности применяются для монтажа железобетонных балок. Особенностью этих кранов является сохранение постоянной грузоподъемности в широком диапазоне вылета стрелы. Это объясняется тем, что кран может заанкериваться за смонтированное пролетное строение.

Неоспоримым достоинством таких кранов является их относительно малый собственный вес. Существенный недостаток заключается в высокой стоимости монтажа-демонтажа кранов.

Деррик-краны могут устанавливаться на фундаментах или перемещаться на колесных тележках. Они состоят из рамы, вертикальной стойки, вращающейся на поворотном кругу, и стрелы. Монтажный кран МК-63 — рельсовый, полноповоротный.

По принципу устройства он близок к деррик-кранам. Имеет грузоподъемность 63 т и собственный вес 100 т. Может монтировать сверху (по схеме «впереди себя») балки длиной до 33 м. Требует анкеровки к монтируемым конструкциям.

Схемы и правила строповки балок

При погрузке-разгрузке балок и их монтаже необходимо строго соблюдать правила строповки (захвата) балок. При выполнении монтажных работ знаки усилий (М и Q) должны совпадать со знаками усилий, которые возникают в балках в процессе эксплуатации. Таким образом, главным правилом является строповка разрезных балок в сечениях, близких к опорным.

| Основные схемы строповки балочных элементов при монтаже | ||||

| Поперечные сечения по схемам строповки | ||||

| Схема |

Схема 1. Стреловыми самоходными кранами с грунта — одним или двумя кранами в зависимости от их грузоподъемности (рис.а).Схема 2. Стреловыми самоходными полноповоротными кранами со смонтированной части моста — способ «впереди себя» — для балок полной длиной до 24 м (рис. б).Схема 3. Стреловыми самоходными кранами с рабочего моста (рис в).Схема 4. Самоходными стреловыми кранами со льда — в районах с суровым климатом, при условии набора льдом достаточной прочности (рис. г). |

Схема 5. Козловыми кранами – одним или двумя с грунта или с применением подкрановых эстакад (рис.а).Схема 6. Консольно-шлюзовыми кранами (рис. б).Схема 7. Плавучими кранами с воды (рис. в).Схема 8. Деррик-кранами «впереди себя» или монтажным краном типа МК-63, перемещающимся на рельсовом ходу по смонтированным пролетным строениям (рис. г). |

Схема 9. Железнодорожными стреловыми кранами снизу, с путей — практикуется для монтажа пролетных строений путепроводов через железные дороги (рис. а).Схема 10. Специальными консольными железнодорожными кранами сверху — для мостов и путепроводов под железную дорогу (рис. б).Схема 11. Перекатка балок по временной эстакаде с поперечной передвижкой по капитальным опорам — при отсутствии кранов на строительной площадке (рис. в). Схема 9. Железнодорожными стреловыми кранами снизу, с путей — практикуется для монтажа пролетных строений путепроводов через железные дороги (рис. а).Схема 10. Специальными консольными железнодорожными кранами сверху — для мостов и путепроводов под железную дорогу (рис. б).Схема 11. Перекатка балок по временной эстакаде с поперечной передвижкой по капитальным опорам — при отсутствии кранов на строительной площадке (рис. в). |

Технические характеристики самоходных строительных стреловых, шлюзовых, козловых, деррик-кранов, железнодорожных консольных кранов и особенности их работы приведены в справочниках .

Выбор схемы установки балок и плит зависит в значительной степени от возможностей и опыта работы строительной организации. Во всех случаях, где это возможно, предпочтение отдают общестроительным самоходным стреловым кранам.

При монтаже особое внимание необходимо уделять точности установки балок на опорные части. Отклонения установленных балок от проектных положений не должны превышать 5…10 мм. В противном случае при эксплуатации могут возникнуть сколы бетона трещины в ребрах на концах балок, которые снижают долговечность конструкций и уменьшают срок их службы.

После установки балок в проектное положение и до начала перемещения кранов в целях безопасности необходимо предусмотреть надежное закрепление смонтированных блоков неустойчивого таврового сечения в проектном положении и обеспечивать геометрическую неизменяемость конструкций до устройства монолитных монтажных стыков по плите.

Для этого на опорах под консоли плит балок устанавливаются временные монтажные стойки. Затем устраивается монолитный монтажный стык по плите проезжей части (омоноличивание балок), после чего временные связи демонтируются.

Омоноличивание тавровых балок по плите

|

- балка;

- опалубка;

- поперечный брус;

- продольный брус;

- шпилька с гайкой;

- выпуски арматуры из плиты балок;

- продольная арматура, устанавливаемая при монтаже

Порядок омоноличивания тавровых балок по плите

- выпуски арматуры из плиты выправляют, очищают от коррозии и грязи;

- устанавливают продольную противоусадочную арматуру, которая фиксируется в проектном положении с помощью вязальной проволоки;

- связывают арматурный каркас продольного шва, образуемый выпусками арматуры из плиты проезжей части и противоусадочной арматурой;

- подвешивают щитовую опалубку по схеме.

- стык бетонируют и проводят уход за бетоном (в зимнее время обеспечивают прогрев твердеющего бетона).

На каждой стадии осуществляется контроль качества с участием представителей Заказчика и составляются акты приемки работ, в которых оценивается качество и делается вывод о возможности проведения дальнейших работ.

Обоснование выбора самоходного стрелового крана осуществляется по графикам «вылет стрелы — грузоподъемность» и «высота подъема груза — грузоподъемность». На чертежах, отражающих технологические схемы, в обязательном порядке приводят эти графики, подтверждающие возможность применения конкретного кранового оборудования.

Проекты производства работ должны включать технологические регламенты на основные виды работ, например, на выполнение монтажных стыков сборных железобетонных элементов и другие работы. Эти регламенты разрабатывает технический отдел строительной организации или, в более ответственных случаях, проектные и научные организации.

Укрупнительная сборка разрезных составных железобетонных балок и установка их в пролет

Для условий строительства, когда использование цельноперевозимых балок невозможно из-за отсутствия транспорта большой грузоподъемности, соответствующих путей подвоза, а также необходимых строительных материалов применяют составные по длине балочные элементы. Например, при строительстве мостов в Казахстане строители из Чехии привозили свои сборные короткие элементы из Европы.

В СССР применяли составные (составленные из коротких блоков) тавровые предварительно напряженные разрезные балки по проектам института «Союздорпроект». При длине 42 м масса балки после укрупнительной сборки составляет около 90 т. Ее собирают из отдельных блоков длиной 3 и 6 м, которые могут перевозиться на большие расстояния (1000 км и более).

Блоки составных балок изготавливают на специализированном заводе МЖБК в металлической опалубке с жесткими торцевыми щитами. В бетоне нижних уширений и стенок устраивают каналы для пропуска пучков предварительно напряженной арматуры.

Монтажные стыки выполняются клеевыми, на эпоксидном компаунде. Балки полной длиной 42 м собирают из двух крайних блоков длиной по 3 м и шести промежуточных блоков длиной по 6 м; высота балки составляет 2,13 м.

Укрупнительную сборку осуществляют на специальных стендах. В основании стенда забивают или забуривают сваи и на них устраивают бетонные тумбы с размерами в плане 1,0×1,0 м.

| Рисунок | Описание |

|

Каждый блок балки устанавливают на две тумбы с расположенными на них катками продольного перемещения. На тумбах также располагают струбцины для рихтовки блоков в плане.

Блоки составной балки устанавливают от середины пролета к торцам с помощью козловых кранов (стенд обслуживается двумя кранами К-451 г/п 45 т). Проектное положение обеспечивается с помощью струбцин и домкратов, напрягаемая арматура пропускается в каналы. Затем подготавливаются склеиваемые торцы блоков и производят пробное обжатие.

Компаунд (эпоксидная смола 100%, отвердитель ПЭПА 10..20 весовых частей, пластификатор — фуриловый спирт — в зависимости от сезона, и заполнитель — цемент) наносится на торцы блоков; блоки при этом раздвинуты от середины с зазорами ≈200 мм. После нанесения компаунда производится начальное обжатие стыков двумя пучками предварительно напряженной арматуры.

После достижения прочности клея на срез 25 кг/см 2 проводится натяжение до проектного усилия всех пучков домкратами двойного действия. Сразу после натяжения для исключения коррозии арматуры проводят инъецирование каналов цементным раствором (цемент, вода, пластификатор). При длине балки 42 м и весе 90 тс укрупненные таким образом балки устанавливают в проектное положение с помощью шлюзового крана грузоподъемностью 100 т или двух козловых кранов.

Изготовление сборных разрезных предварительно напряженных балок с натяжением после бетонирования

Для исключения дорогостоящей перевозки тяжелых сборных элементов и укрупнительной сборки разрезные предварительно напряженные балки могут быть изготовлены на полную длину непосредственно на строительной площадке. Арматура натягивается на забетонированную балку, при этом не требуется устройство дорогостоящего стенда.

Схема изготовления цельнопролетной балки с натяжением после бетонирования

Сборные блоки длиной до 43 м изготавливают на полигоне рядом с мостом. Такая технология применялась в СССР и широко используется во Франции, Ливане, Тунисе и в других странах. Проекты многих мостов разработала известная французская фирма «Фрейссине» (Freyssinet). Стенд для изготовления балок ориентируют вдоль оси моста, а в холодных районах объединяют с пропарочной камерой.

Балки армируют пучками из арматурных канатов 15К-7 1400 (обычно 7 канатов в пучке); пучки располагают в нижнем уширении тавровой балки по горизонтали (в два ряда по высоте) и в стенках (в один ряд). Пучки устанавливают в каналообразователи из оцинкованной стали. Балки имеют поперечные выпуски арматуры из плиты для устройства монтажных стыков с другими балками по плите.

Возможно устройство продольных выпусков арматуры из торцов плиты для объединения балок в температурно-неразрезные системы. За рубежом практикуется также устройство поперечных монолитных предварительно напряженных опорных диафрагм. Арматурные каркасы и сетки обычной арматуры (для монолитных стыков) изготавливают на строительной площадке.

Бетонирование производится в раскрывающейся стальной или деревометаллической опалубке. В регионах с теплым климатом после бетонирования балку выдерживают под влаго- и теплозащитным покрытием или осуществляют пропаривание в условиях умеренного или холодного климата.

Для этого стенд накрывают железобетонными плитами и утепляют.

После набора прочности бетоном проводят натяжение арматуры и инъецирование каналов раствором. Готовую балку устанавливают козловыми кранами на транспортные вагонетки и подают в пролет. В качестве монтажного агрегата используют консольно-шлюзовые краны.

Монтаж сборных неразрезных пролетных строений

Неразрезные пролетные строения из ребристых балок широко использовали в мостах и путепроводах в г. Москве (Рижская эстакада, Русаковская эстакада, эстакада в Вешняках). В основу конструкции легло использование типовых преднапряженных балок длиной 33 и 24 м.

Такие сооружения могут быть криволинейными в плане и имеют минимальное количество деформационных швов.

Например, путепровод через ж/д в Вешняках (Москва) из предварительно напряженных балок Бескудниковского завода имеет монолитные продольные стыки над промежуточными опорами. Арматуру для работы на отрицательный изгибающий момент установили в монолитные стыки по плите между балками. Выпуски арматуры в продольных стыках сварили ванным способом.

При использовании дополнительных надопорных блоков с каркасной арматурой индивидуального изготовления (на базах мостоотрядов) пролеты могут достигать 50…60 м.

Монтаж выполняется с использованием дополнительных временных опор или без них с помощью стреловых самоходных кранов грузоподъемностью до 100 т с земли , или козловыми кранами грузоподъемностью 65 т, перемещающимися по подкрановым эстакадам.

Источник