- Сколиоз у подростков

- Как у подростков проявляется сколиоз?

- Причины сколиоза у подростков

- Сколиоз у подростков: способы лечения

- Лечение сколиоза у подростков

- Методы лечения сколиоза у детей и подростков

- Профилактика сколиоза у школьников и дошкольников

- Если уже есть небольшая сутулость

- Массаж при искривлении позвоночника

- Причины сколиоза бывают самыми разными

- Как избавиться от сколиоза

- Когда точно нужно записываться к мануальщику

- Возможные «осложнения» массажа

- Сколиоз — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Симптомы сколиоза

- Патогенез сколиоза

- Классификация и стадии развития сколиоза

- Осложнения сколиоза

- Диагностика сколиоза

- Лечение сколиоза

- Медикаментозное лечение

- Хирургическое лечение

- Ортезирование

- Тейпирование

- Массаж и физиотерапия

- Особенности лечения у детей и подростков

- Прогноз. Профилактика

Сколиоз у подростков

Сколиоз у подростков развивается чаще, чем у маленьких детей, поскольку именно в период полового созревания (10-17 лет) наблюдается наиболее быстрый рост организма. Причины заболевания могут быть самыми разными, вызванными как плохой наследственностью, так и неправильным образом жизни. Сколиоз может до определенного момента никак не проявляться и не доставлять ребенку никаких неудобств.

Необходимо уделять достаточное внимание профилактике и лечению сколиоза на ранних этапах его развития, поскольку на последних стадиях болезнь может доставлять существенные неприятности и патологически воздействовать на внутренние органы.

Как у подростков проявляется сколиоз?

Сколиоз у подростков может проявляться в виде:

- несимметричности правой и левой частей тела;

- наличия неодинаковых просветов между опущенными руками и бедрами с разных сторон;

- расположения головы не по центру тела, а с патологическим наклоном в сторону;

- выпячивания одной лопатки больше другой;

- неправильного выступа ребер с одной из сторон при наклоне вперед.

При обнаружении первых симптомов асимметрий следует обратиться за консультацией к квалифицированному ортопеду.

Помимо несимметричности частей тела сколиоз у подростков может проявляться:

- головными болями;

- снижением концентрации внимания;

- высокой утомляемостью;

- развитием дыхательной недостаточности;

- нарушениями сердечно-сосудистой системы и ЖКТ;

Причины сколиоза у подростков

Диагноз «сколиоз» у подростков может быть поставлен по многим причинам, но в абсолютном большинстве случаев (90%) его называют идиопатическим, то есть возникшим по невыясненным причинам. По современным данным идиопатический сколиоз – наследственное заболевание, форма и потенциал прогрессирования которого определен генетически. Лечение сколиоза к сожалению не может устранить причину, а направлено на уменьшение прогрессирования и стабилизацию состояния костно-мышечной системы.

В остальных 10% случаев сколиоз у подростков вызывается:

- слабостью связок и мышц;

- в результате травм позвоночника;

- нарушениями в работе нервной системы.

Сколиоз у подростков: способы лечения

Сколиоз у подростков необходимо лечить, учитывая такие факторы, как:

- степень искривления позвоночного столба;

- причины, которые вызвали деформацию;

- возраст пациента;

- пожелания больного и его родителей.

Сколиоз у подростков лечится по проверенным годами схемам. На начальных стадиях высокоэффективной можно назвать методику ЛФК (лечебной физкультуры).

В ряде случаев может быть назначено ношение ортопедического корсета:

- имеется достаточный потенциал роста;

- степень деформации не превышает 50 градусов;

Корсетотерапия — это один из наиболее эффективных консервативных методов лечения.

Также назначают регулярные занятия ЛФК, массаж, плавание, рациональное питание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом.

При искривлениях, превышающих 50 градусов, рассматривают хирургический подход, который предусматривает установление эндокорректоров, корректирующих позвоночник и предотвращающих дальнейшее прогрессирование деформации позвоночника, не препятствуя при этом нормальному росту и формированию скелета.

Бескровное (консервативное) эффективное лечение сколиоза в европейской практике в настоящее время представляет собой совмещение специализированной антисколиозной гимнастики по Шрот, МФТП и ношение корригирующего корсета изготовленные с использованием современных компьютерных технологий 3-D моделирования http://skoliose.ru/korset/.

При длительном ношении корсета функции мышц на себя берет корсет и мышцы от бездействия атрофируются. (АТРОФИЯ МЫШЦ — уменьшение объема мышечной массы, сопровождающееся снижением тонуса мускулатуры и силы мышц.)

Мышцы не могут самостоятельно, без помощи корсета, удерживать позвоночник и грудную клетку в физиологическом положении. Следовательно, при его снятии достигнутая коррекция деформации позвоночника утрачивается, и есть большая вероятность того, что деформация вернется к первоначальному состоянию и сколиоз продолжит прогрессировать.

Пациенты, которые длительно носят корсет, должны иметь опыт «правильной жизни тела» без корсета. С помощью упражнений гимнастики Шрот постоянно учить тело, принимать правильное скорректированное положение, когда оно остается без помощи ортопедических приспособлений (корсета).

При и регулярном выполнении гимнастики Шрот (минимум 3 раза в неделю по 2 часа в день) на протяжении всего периода ношения корсета, а так же после его отмены, достигается:

- оптимальная коррекция деформации в корсете- благодаря индивидуально подобранным высокоспецифическим активным упражнениям, построенным на корригирующем асимметричном дыхании, противоположно-направленное сколиотическому стереотипу дыхательных движений грудной клетки;

- пациентом вырабатывается стереотип осознанно принимать правильное — патогенетически обоснованное скорректированное положение, когда он остается без помощи ортопедических приспособлений;

- закрепляется полученная коррекция деформации.

При адекватном своевременном лечении и очень хорошей мотивации пациента к ношению корсета и ежедневному выполнению специализированной гимнастики в ряде случаев в подростковом возрасте можно добиться полного исправления лишь с помощью бескровного консервативного лечения.

Источник

Лечение сколиоза у подростков

Излечение сколиоза без операции — как цель, как основная поставленная задача в лечении!

Операция для меня — это «за краем» сколиоза. Это либо уже не совсем сколиоз, либо совсем запущенный случай, которыми я практически не занимаюсь.

Я не детский врач и не детский невролог. Поэтому мои представления и подходы к этой болезни основаны на неприятном опыте взрослых и подростков, пришедших уже с довольно запущенным сколиозом. Когда без лечения уже не обойтись.

Своим пациентам я помогаю понять, отчего ни в коем случае нельзя запускать эту болезнь, или даже состояние. «Подумаешь, небольшая сутулость. ».

Как правило те, кто ранее страдал сколиозом сам — своих детей и внуков лечит уже более правильно, полноценно, с учётом своего богатого опыта! Не дожидаясь осложнений и угрозы операции/инвалидности.

Методы лечения сколиоза у детей и подростков

Я выделяю два основных метода, в лечении и излечении сколиоза. Лечебная физкультура (ЛФК) и массаж.

Массаж, при этом, я отношу к «физкультуре для лентяев», при всём уважении к нему. В детском, подростковом организме ещё не произошли те изменения, которые характерны для так называемого «отстеохондроза». Поэтому нет нужды в моём любимом «соединительнотканном массаже» и прочих серьёзных вмешательствах!

Собственные мышцы спины, шеи подростка вполне могут восстановиться и взяться за ум. Этим и нужно заниматься в первую очередь! А учёба, «зубрёжка» и прочее — уходят при этом на второй план, хотя бы на некоторое время.

Профилактика сколиоза у школьников и дошкольников

Многие родители «шестилеток» приходят к детским врачам посоветоваться — что и как приготовить к школе. В основном, речь идёт об уровне умственного и эмоционального развития ребёнка. Готовность к школе — проверяется известными тестами. Одним советуют «подналечь» на развитие сына или дочери, а других успокаивают — всё мол в порядке, ваш ребёнок к учёбе готов!

При этом и врачи, и родители почти не обращают внимания на собственно физическое развитие, готовность к длительной сидячей работе! Обычно планируют отправить в школу с ранцем, чтобы спину не искривлять. и считают это достаточным!

Ранец — поможет избежать «перекоса спины» лишь во время переноса груза учебников. А вот перекосу в самой школе, или же дома — за столом или компьютером — не поможет!

Если уже есть небольшая сутулость

Сколиоз у ребенка — это не «дурная привычка», а нарушение функционирования опорно-двигательного аппарата. Да, пока обратимое нарушение.

Бить тревогу необходимо уже сейчас и работать до победы. Не просто добиться «выправления спинки» у ребёнка!

Сколиоз — хроническое состояние. При прекращении усилий по его преодолению — он непременно вылезет вновь. Даже через много-много лет — отравит жизнь уже взрослому человеку.

ЛФК. В отличие от обычной физкультуры — она по-особому работает с мышцами «перерастянутой стороны» и той, в которую приходится основной наклон ребенка. Упражнения ЛФК — я сейчас не привожу, они есть и на Ютубе, есть и в физкультурных диспансерах.

Лечебный массаж. Обязательная часть всего лечения. Одним курсом массажа искривление не исправить. Но даже за 10-15-20 процедур — удается привести в тонус мышцы спины, снять излишнее напряжение одних мышц и стимулировать другие.

Массаж при искривлении позвоночника

Массаж улучшает кровообращение, тем самым ускоряя все благоприятные восстановительные процессы в позвоночнике и около-позвоночных тканях. Его делают мануальные терапевты, остеопаты, детские и взрослые неврологи.

Часто специалист предлагает авторскую методику. Лично свою или своего учителя. Это не принципиально. Главное тут — настойчивость в её использовании и применении.

Методика — это индивидуальная программа лечения сколиоза, с применением соответствующих техник ЛФК и массажа, в зависимости от степени искривления позвоночника, от возраста, физического состояния пациента и сопутствующих сколиозу заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Причины сколиоза бывают самыми разными

У каждого человека свои причины: у одних родовая травма, у других ― различные заболевания, а у кого-то и неправильная осанка в детстве, как следствие всего этого ― запущенный сколиоз.

Позвоночный столб может быть искривлен либо влево, либо вправо, либо вперёд. Все это отражается на самой спине, а также провоцирует сбои в работе внутренних органов.

Как избавиться от сколиоза

На самом деле все довольно просто – сколиоз происходит из-за того, что мышцы, поддерживающие позвоночник, в одних местах слишком сильно стягиваются, а в других наоборот ― расслабляются. Позвонки теряют поддержку и начинается деформация позвоночного столба.

Чтобы исправить этот процесс, нужно расслабить перенапряжение и восстановить нормальный тонус там, где он ослаб. Этим как раз и помогает массаж в опытных руках специалистов или родителей! Подчеркну, особенно для ребёнка — вполне можно получить помощь от мамы, папы или бабушки, дедушки!

«Детский массаж» — это достаточно несложная методика, которую могут освоить все родители. И не ограничивать лечебное воздействие на ребёнка стандартными десятью сеансами массажа в год!

Когда точно нужно записываться к мануальщику

Маминого массажа становится мало, если уже произошёл спазм мышц с их частичным перерождением в плотные болезненные образования. Лучший вариант — обратиться к специалисту: мануальному терапевту, остеопату, массажисту.

Сначала — мягко восстанавливаем «заинтересованные» мышцы массажем и физиопроцедурами, после определения болевых зон и мышечного напряжения в тех местах, где его быть не должно. Только после этих двух пунктов начинается выравнивание искривленного позвоночника, которое проходит с оптимальной интенсивностью, чтобы пациент не испытывал явного дискомфорта. Во время работы растягиваются нужные мышцы, а другие наоборот ― тонизируются.

Возможные «осложнения» массажа

Лечебный массаж не должен идти через боль, синяки или любые другие повреждения кожи, мышц или связок! Однако он и не может быть таким приятным, как эротический, банный или «спортивный» массажи!

Если мы работаем с болезненным глубоким участком — его бесполезно «гладить» и щекотать, необходимо достаточно активное воздействие, однако не переходящее границы терпимого!

Если во время процедуры пациент испытывает сильный дискомфорт, он должен сообщить врачу и изменить технику массажа. Допускается лишь кратковременная боль при работе с сильным напряжением в мышцах, мгновенные всплески, сменяющиеся отдыхом и переходом к другим участкам!

Источник

Сколиоз — симптомы и лечение

Что такое сколиоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Загурской Светланы Николаевны, ортопеда со стажем в 23 года.

Определение болезни. Причины заболевания

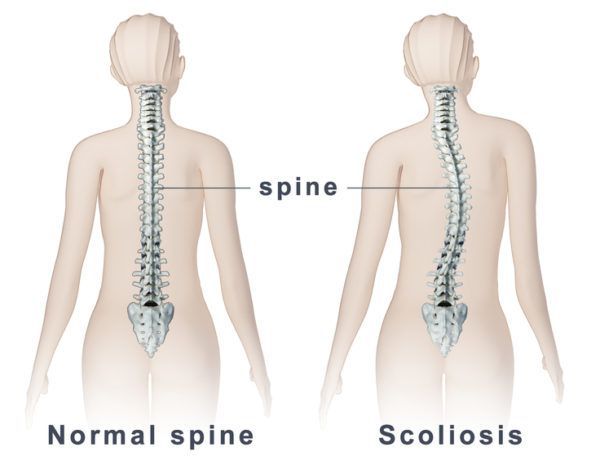

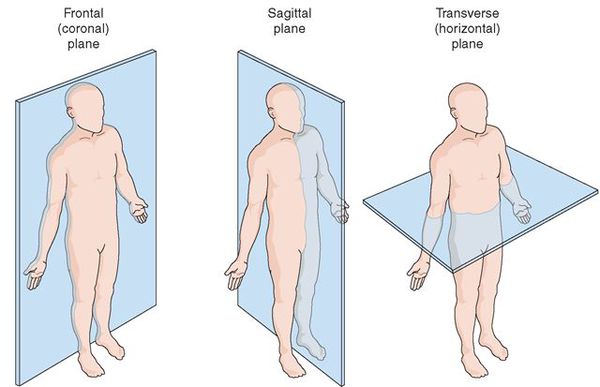

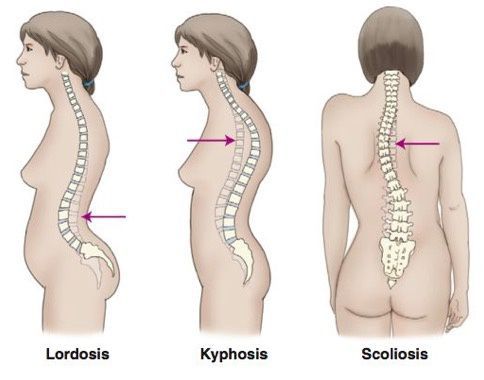

Сколиоз — это сложная деформация позвоночника во фронтальной и сагиттальной плоскостях, сопровождающаяся скручиванием позвонков.

На ранних этапах болезни возникает только боковое искривление, но по мере увеличения степени деформации присоединяется искривление позвоночника в сагиттальной плоскости и нарастает скручивание позвоночника вокруг вертикальной оси (в горизонтальной плоскости).

Все авторы отмечают, что среди девочек частота развития сколиотической болезни значительно больше и по отношению к мальчикам составляет 1:3 — 1:6. Распространённость сколиоза среди девочек объясняется рядом причин: слабостью мускулатуры в связи с меньшей активностью и подвижностью девочек по сравнению с мальчиками, особенностью гормонального фона, менее совершенным физическим развитием. [9]

Причины возникновения сколиоза:

- врождённые — аномалии развития позвоночника в виде комплектных и добавочных врождённых клиновидных позвонков, асимметричный синостоз (сращение) тел позвонков и поперечных отростков, врождённый синостоз рёбер и т.п.;

- нервно-мышечные — недостаточность и слабость мышечно-связочного аппарата позвоночника, врождённая гипотония (сниженный тонус) мышц на фоне сирингомиелии (хронического заболевания центральной нервной системы), миопатий (хронических прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний), детского церебрального паралича (ДЦП), рассеянного склероза и др.;

- синдром-связанные — развиваются на фоне дисплазии соединительной ткани при синдроме Марфана, Эллерса — Данло;

- идиопатические — причины развития не установлены;

- вторичные — развиваются после переломов, операций, рубцовых контрактур (ограничений движений в суставах), хирургических вмешательств на грудной клетке. [12]

Согласно трудам И.А. Мовшовича (1964, 1965, 1969), развитие и прогрессирование сколиотической болезни происходит при реализации трёх факторов:

- наличие диспластических изменений в спинном мозге, позвонках, дисках, которые нарушают нормальный рост позвоночника;

- обменно-гормональные нарушения, которые создают общий патологический фон организма и способствуют проявлению первого фактора;

- статико-динамические нарушения в виде возрастающей асимметричной нагрузки на позвоночник в период роста скелета, что приводит к клиновидному росту позвонков.

Симптомы сколиоза

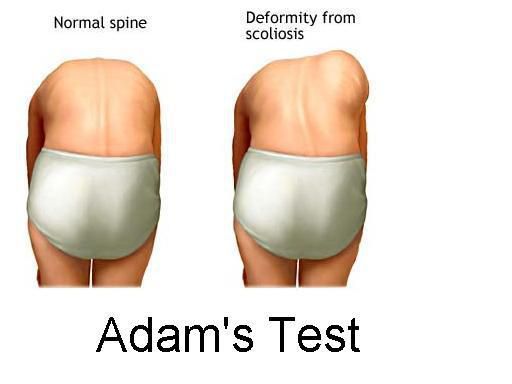

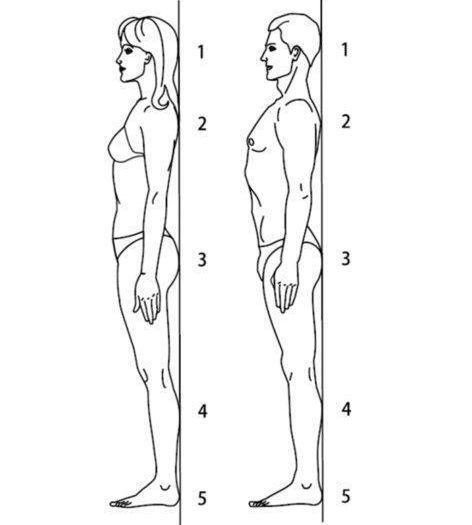

Признаки сколиоза можно обнаружить при осмотре тела в трёх положениях: спереди, сбоку и сзади стоя; при наклонённом вперед корпусе; лежа.

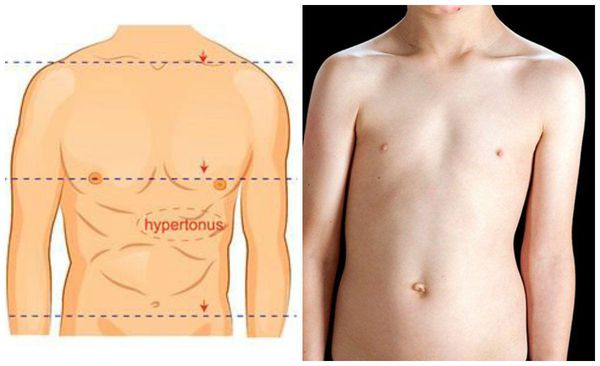

При осмотре спереди обращается внимание на наличие асимметрии лица, контуров шеи и надплечий, треугольников талии, асимметричного расположения сосков. Также отмечают деформацию грудной клетки и наклон туловища в сторону.

При осмотре сбоку определяется искривлённая осанка и сагиттальный профиль позвоночного столба, наличие кифотического (искривления кзади) или лордотического (искривления кпереди) компонентов деформации позвоночника.

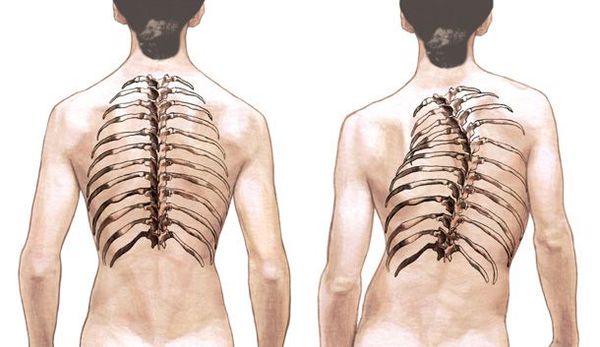

При осмотре сзади выявляется боковое отклонение линии остистых отростков позвоночника, наличие рёберного горба, поясничного валика. Рёберный горб (гиббус) образуется при деформации грудной клетки вследствие искривления и ротационного смещения позвоночника вокруг продольной оси в грудном отделе. Задний (дорсальный) рёберный горб всегда расположен на выпуклой стороне искривления, бывает пологим и остроконечным.

Поясничный мышечный валик на выпуклой стороне искривления возникает в результате того, что поперечные отростки в процессе скручивания и вращения позвонков приподнимают длинные мышцы спины. Именно они образуют под кожей выпячивание, которое представляет собой чётко очерченный и хорошо контурирующийся под кожей округлый валик, расположенный паравертебрально (вдоль позвоночника). Появление такого симптома свидетельствует об искривлении позвоночника вдоль вертикальной продольной оси и является проявлением торсии (поворота) тел позвонков. По мнению Мовшовича, в этом понятии следует различать два элемента: деформацию позвонка вследствие асимметричного роста отдельных его частей и поворот-скольжение одного позвонка относительного соседнего в сочетании с поворотом всей сколиотической дуги в сторону выпуклости деформации. Наличие торсии позвонков появляется после развития искривления во фронтальной и сагиттальной плоскости и свидетельствует о прогрессировании сколиотической болезни. Гиббус и мышечный валик лучше всего определяются в позе Адамса — при наклоне тела вперед.

Также оценивается подвижность позвоночного столба, паравертебральная болезненность при пальпации, длина нижних конечностей, перекос крыльев таза. Последний симптом определяется в положении стоя по уровню расположения гребней подвздошных костей и часто связан с длиной нижних конечностей — при укорочении одной из них отмечается разный уровень стояния крыльев таза.

Длина нижних конечностей, то есть расстояние от передневерхней ости (костного выступа) подвздошной кости до наружной лодыжки, в норме должна быть одинаковой. Измерение длины конечностей проводят лежа на спине, ноги вместе. Оценивается длина ног по сопоставлению лодыжек при условии, что кончик носа, пупок и место соединения стоп находятся на одной прямой линии. [6] [9]

Патогенез сколиоза

В настоящее время выяснение этиологии и патогенеза сколиоза происходит вокруг структурных элементов позвоночного столба, спинальной мускулатуры, коллагеновых структур, эндокринной системы, вестибулярного аппарата и генетической предрасположенности.

Актуальны несколько теорий этиологии идиопатического (неясного происхождения) сколиоза, а именно генетическая теория, эндокринная, нейромышечная.

Однако, несмотря на большое количество исследований и выдвигаемых теорий, до настоящего времени нет окончательных механизмов наследования идиопатического сколиоза и ясности о влиянии гормонального профиля на развитие заболевания.

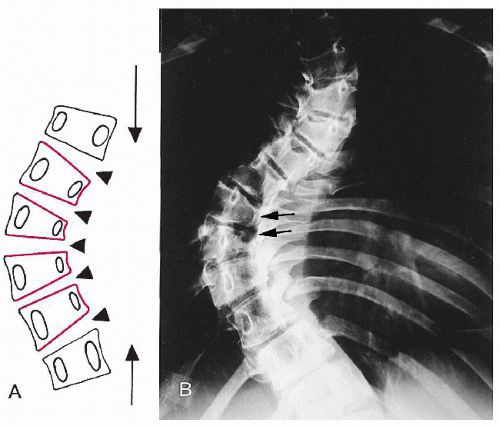

В грудном отделе по мере формирования грудной кривизны и торсии происходит смещение тела грудного позвонка в выпуклую сторону дуги искривления. Вследствие этого передняя поверхность грудных позвонков обращена в сторону выпуклости дуги, корень дужки на выпуклой стороне удлиняется, позвоночное отверстие расширяется на выпуклой стороне и выглядит более узким на вогнутой. Позвонки становятся клиновидно деформированными. Клиновидная деформация происходит и с межпозвонковыми дисками, на вогнутой стороне они значительно сужены и подвергаются глубоким дистрофическим изменениям.

При сколиозе позвоночник меняет положение и форму: поперечные отростки на выпуклой стороне отклоняются кзади и становятся более массивными. Суставные отростки на вогнутой стороне принимают более горизонтальное положение, их суставные фасетки (дугоотростчатые сочленения, соединяющие между собой позвонки в заднем сегменте) расширяются. На прилежащих участках дужек формируются новые сочленяющиеся поверхности. Остистые отростки грудных позвонков также отклоняются в выпуклую сторону, полудужка выпуклой стороны укорочена по сравнению с полудужкой вогнутой стороны.

Серьезные изменения претерпевает и связочный аппарат: передняя продольная связка по мере развития искривления смещается в выпуклую сторону, где она разволокняется и истончается. На вогнутой стороне часть передней продольной связки уплотняется, становясь более прочной и напряжённой, что способствует дополнительной фиксации деформации.

Позвоночный канал при сколиозе становится неравномерным и сужается на вогнутой стороне кривизны, а на выпуклой расширяется. Дуральный мешок (защитная оболочка спинного мозга) и его содержимое вдавливается в передне-боковую стенку вогнутой части позвоночного канала, отделяясь значительной прослойкой эпидуральной клетчатки от выпуклой поверхности кривизны стенки позвоночного канала. Дуральный мешок может быть фиксирован к вогнутой костной стенке позвоночного канала фиброзными сращениями и имитировать утолщение твёрдой мозговой оболочки по вогнутой поверхности кривизны.

Значительные изменения происходят с рёбрами и грудной клеткой в целом на выпуклой стороне кривизны во фронтальной, сагиттальной и горизонтальной плоскостях. Рёбра расположены более вертикально и могут накладываться друг на друга, расширяются межрёберные промежутки, ребро в области своего угла деформируется, и так формируется горб. По вогнутой стороне кривизны рёбра сближаются, между ними могут произойти фиброзные сращения, межрёберные мышцы претерпевают крайнюю степень дегенерации. [2] [4] [8] [9]

Классификация и стадии развития сколиоза

В этиологической классификации выделяют следующие группы сколиозов:

- Группа врождённых сколиозов — деформация развивается из-за грубых аномалий развития позвоночника в виде клиновидных позвонков, полупозвонков, синостоза рёбер, поперечных отростков и др.

- Группа нейромышечных сколиозов — развиваются на почве миопатий, ДЦП, сирингомиелии, рассеянного склероза, травмы спинного мозга и др.

- Группа сколиозов на почве дисплазии соединительной ткани — синдром Марфана, синдром Эллерса — Данло.

- Группа сколиозов посттравматического происхождения — развиваются после переломов, операций, на фоне рубцовых контрактур (ограничений движений в суставах) после ожогов, гнойных осложнений и хирургических вмешательств на органах грудной клетки.

- Группа сколиозов на почве контрактур внепозвоночной локализации.

- Группа сколиозов на фоне редко встречающейся патологии — сколиозы вследствие остеомиелита, метаболических заболеваний (гомоцистинурия, несовершенный остеогенез), опухолей.

- Группа неструктурных сколиозов — постуральные (осаночные), истерические (напоминают осаночный сколиоз, но могут спонтанно исчезнуть и рецидивировать), анталгические (рефлекторное искривление позвоночника во фронтальной плоскости с гипертонусом мышц поясницы и грудной части спины), воспалительные и др.

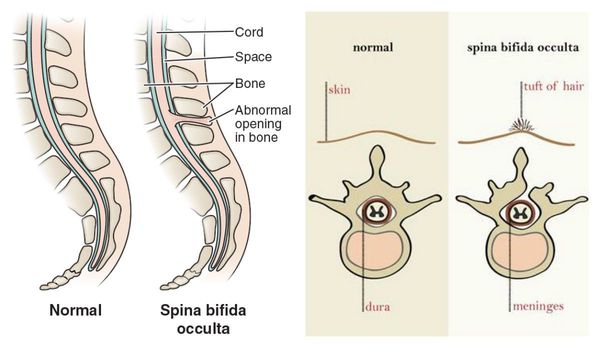

Отдельной группой стоят идиопатические сколиозы, причина развития которых не установлена и диспластические виды сколиозов, в основе которых лежат врождённые особенности строения пояснично-крестцового отдела позвоночника, например:

- spina bifida posterior — незаращение дужки позвонка;

- люмбализация — первый крестцовый позвонок частично или полностью отделяется от крестца, формируя дополнительный поясничный позвонок;

- сакрализация — пятый поясничный позвонок полностью или частично срастается с крестцом и др.

В 80 % случаев врачи сталкиваются в повседневной практике именно с этой формой болезни. [2] [6] [7] [9]

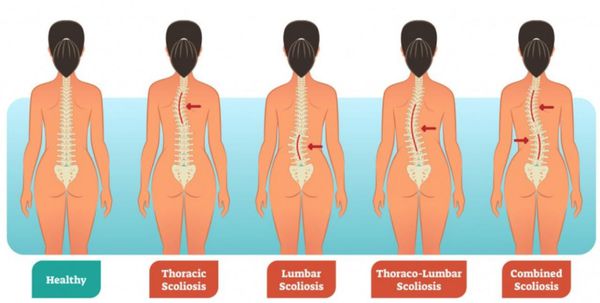

Виды сколиозов по локализации первичной кривизны:

- шейно-грудной (или верхнегрудной);

- грудной;

- грудо-поясничный;

- поясничный;

- комбинированный, или S-образный, когда возникают две первичные дуги искривления.

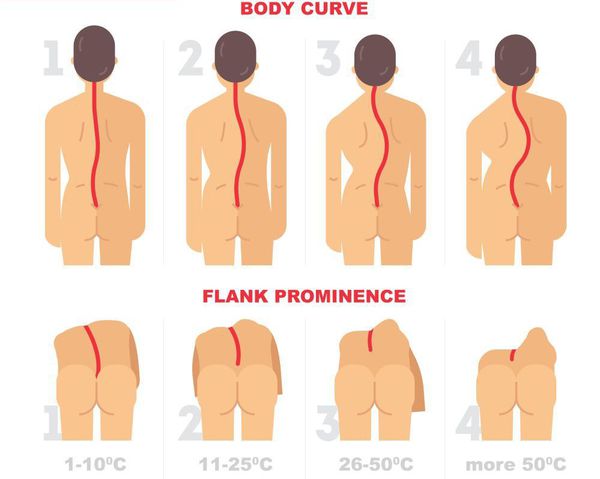

Рентгенологическая классификация по В.Д. Чаклину:

- 1 степень. Угол сколиоза 1°-10°;

- 2 степень. Угол сколиоза 11°-25°;

- 3 степень. Угол сколиоза 26°-50°;

- 4 степень. Угол сколиоза > 50°.

Классификации сколиоза по форме искривления:

- С-образный сколиоз (с одной дугой искривления);

- S-образный сколиоз (с двумя дугами искривления);

- Z- образный сколиоз (с тремя и более дугами искривления).

Формы сколиоза по изменениям статической функции позвоночника:

- компенсированная (уравновешенная) — когда при грудном сколиозе развивается компенсаторное противоискривление в поясничном отделе;

- некомпенсированная (неуравновешенная) — когда сколиотическое искривление присутствует только в грудном или только в поясничном отделах позвоночника.

Осложнения сколиоза

Формирование и прогрессирование такой сложной патологии позвоночного столба неизбежно влечет за собой деформацию грудной клетки, нарушение правильного взаиморасположения органов грудной и брюшной полости и приводит к функциональным нарушениям многих систем организма. Помимо этого сопровождается выраженным косметическим недостатком.

Прогрессирующее искривление позвоночника наиболее часто вызывает:

- Изменения анатомии и функции органов грудной клетки. Это выражается в уменьшении лёгочной функции и выраженной вентиляционной недостаточности, что приводит к хронической гипоксии.

- Развитие правожелудочковой недостаточности вследствие гипертензии малого круга кровообращения и формирования симптомокомплекса «сколиотическое сердце» (одышка, боль в груди, затруднённое дыхание, обмороки, плохая переносимость любой физической нагрузки, учащённое сердцебиение, боль в области грудной клетки и ощущение давления, боли в спине, онемение конечностей, потливость в ночное время, отёки нижних конечностей, цианоз или посинение губ, холодные ноги и руки).

- Опущение печени и почек в полость малого таза, нарушение функций этих органов и моторно-эвакуаторной функции кишечника вследствие серьёзных нарушений топографии внутренних органов. При выраженных формах сколиотической болезни изменяется форма и положение почек, мочеточники утрачивают свои физиологические изгибы и повторяют дугу искривлённого позвоночника. Все это ослабляет функциональную способность почек, приводит к снижению клубочковой фильтрации и повышению уровня эндогенного креатинина. Может произойти нарушение нормальной уродинамики и развитие воспалительных заболеваний мочевыделительной системы.

- Дистрофические изменения в межпозвонковых дисках и синовиальных суставах позвоночника. Они развиваются относительно рано и проявляются в виде болевого синдрома, свойственного остеохондрозу с корешковым синдромом или целым рядом других вегетативных симптомов. Всё это значительно снижает остаточную трудоспособность взрослого человека и ухудшает качество жизни

- Тяжёлые спинальные расстройства вплоть до спастических и даже вялых нижних парезов (снижения мышечной силы) и параличей. Происходит это в ряде случаев при расстройствах крово-, лимфо- и ликворообращения, когда возникают застойные явления. Развивается симптомокомплекс функциональной несостоятельности позвоночника в виде нарушения болевой чувствительности корешкового характера, анизорефлексии (неравномерности) сухожильных и периостальных рефлексов, болевой неврологической симптоматики вплоть до нарастающей ишемической миелопатии.

Вследствие всех этих факторов развивается астенизация (истощение) организма и человек может стать инвалидом из-за выраженных функциональных и органических нарушений. [7] [8]

Диагностика сколиоза

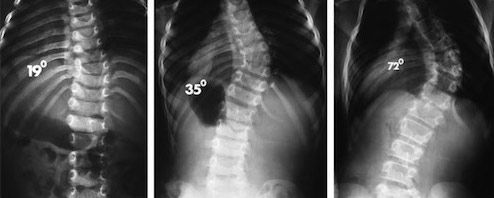

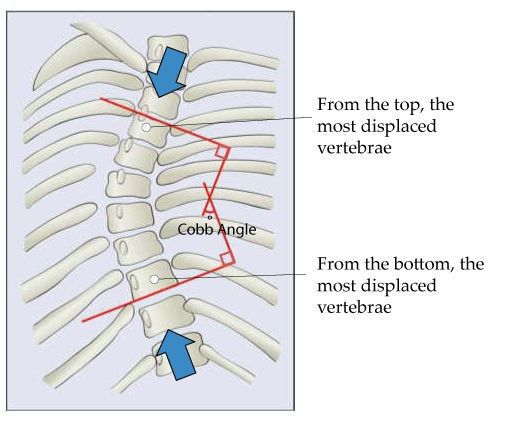

Для уточнения степени и локализации искривления позвоночника обязательным завершающим методом обследования является спондилография.

Она объективизирует визуальную клиническую картину патологии, показывает состояние росткового костного потенциала и структуральных морфологических изменений искривлённого позвоночника. Рентгенографию обычно проводят стоя в двух проекциях: прямой с захватом крыльев подвздошных костей и боковой. В ряде случаев требуется дополнительное обследование позвоночного столба в прямой проекции лежа и функциональные спондилограммы с боковым наклоном тела.

Сначала спондилограммы анализируются визуально, после этого проводится ряд простых геометрических построений для определения величины угла сколиотической дуги. Наиболее распространен способ Кобба (Cobb), при котором определяются крайние позвонки образовавшейся дуги, по краниальной (верхней) замыкательной пластинке верхнего позвонка и каудальной (нижней) замыкательной пластинке нижнего позвонка проводятся две прямые линии. Из них по перпендикуляру восстанавливаются и опускаются прямые, пересечение которых и образует угол, равный величине сколиотической деформации.

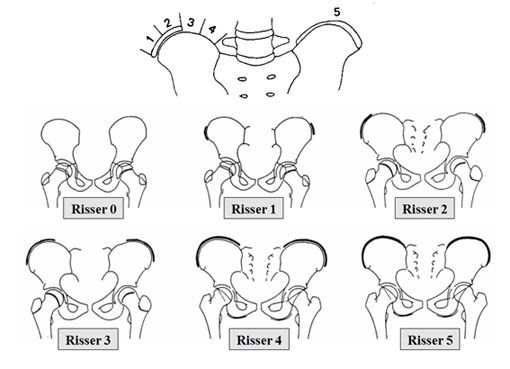

Кроме этого, крайне важно определить наличие поворота позвонков вокруг вертикальной оси позвоночника и оценить степень их ротации (вращения). Также необходимо выявить наличие активной ростковой костной пластичности позвоночника, которая определяется по рентгенологическим тестам Садофьевой от S-0 до S-IV. Локальный возраст при этом оценивается по характеру развития апофизарных зон (зон роста) тел позвонков и зачастую отстает от паспортного возраста у детей при тяжёлых и прогрессирующих формах сколиотической болезни. Помимо этого оценивается тест Риссера по состоянию апофизов крыльев подвздошных костей и процесса их слияния между собой от R-0 до R-V.

По результатам проведенных обследований определяют следующие характеристики:

- вид сколиотической деформации;

- анатомический тип сколиоза;

- параметры деформации, характеризующие степень искривления позвоночника во фронтальной плоскости;

- состояние ростковой костной зрелости позвоночника как одного из важнейших фоновых факторов прогнозирования естественного развития болезни.

При неправильной осанке во фронтальной плоскости рентгенограмма, сделанная в положении стоя, покажет искривление позвоночного столба, однако без признаков патологической ротации тел позвонков, а на рентгенограмме, выполненной в положении лѐжа, искривление будет отсутствовать. [1] [3] [8]

Лечение сколиоза

Для лечения сколиоза применят консервативные и оперативные методы. Консервативное лечение направлено на коррекцию и стабилизацию искривлённого позвоночника, создание оптимальных условий для роста и развития ребёнка, предотвращение вторичной патологии внутренних органов и профилактику ранних дегенеративных изменений позвоночного столба. В группу консервативных мероприятий входят специальная лечебная физкультура (ЛФК), корсетотерапия и вспомогательные методы. [6] [5] [8]

Медикаментозное лечение

Если пациент со сколиозом страдает от сильных хронических болей, назначают симптоматическую терапию. Для этого применяют:

- Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Применяют для устранения выраженного болевого синдрома, вызванного обострением воспалительного процесса.

- Кортикостероиды. Это гормональные препараты с выраженным противовоспалительным эффектом. Обычно их назначают в том случае, если сколиоз беспокоит на фоне обострившегося ревматоидного состояния.

- Хондропротекторы. Это группа вспомогательных препаратов, применяемая в составе комплексной терапии патологий опорно-двигательного аппарата. Однако их эффективность вызывает множество споров и до конца не доказана.

- Препараты кальция. Кальций – это важный строительный материал для костей. При его дефиците в рационе, вещество вымывается из костной ткани, делая её более хрупкой.

- Миорелаксанты. Эти препараты расслабляют напряженные мышцы и позволяет расслабить перегруженную спину.

- Разогревающие мази и гели, улучшающие кровоток.

Хирургическое лечение

В случае продолжающегося прогрессирования сколиоза и отсутствия эффекта от проводимого адекватного консервативного лечения показано проведение оперативной коррекции сколиотической дуги. Подход к оперативному лечению детей с идиопатическим сколиозом должен быть строго индивидуальным. Выбор способа хирургического вмешательства зависит от возраста пациента, степени костной пластичности, тяжести и мобильности деформации позвоночника. [6] [10] В последние годы в подходах к выбору хирургической тактики прослеживается тенденция к использованию металлоконструкций с транспедикулярными опорными элементами. Данный вид спинальных систем позволяет добиться большей коррекции искривления при лечении сколиоза у взрослых пациентов, стабильной фиксации в послеоперационном периоде, уменьшить протяженность зоны металлофиксации и способствует истинной деротации тел позвонков на вершине искривления. [1] [7] [11] Послеоперационный период лечения обязательно включает дыхательную гимнастику, массаж нижних и верхних конечностей, ЛФК, физиолечение. Проводится оперативное лечение в специализированных вертебрологических центрах или больших многопрофильных больницах.

Ортезирование

Лечение детей с тяжёлой и прогрессирующей формой сколиоза на фоне продолжающегося роста является сложной медицинской задачей. Оно направлено на сдерживание прогрессирования искривления, стабилизацию деформации и уменьшение исходной дуги сколиоза. В настоящее время корсетотерапия является главным и общепризнанным методом в лечении больных идиопатическим сколиозом 2-4 степени. [4] [5] [6]

Одним из современных перспективных направлений этого метода является использование специального ортеза — асимметричного активно корригирующего корсета Шено (данная конструкция была разработана Жаком Шено во Франции в 70-х годах 20 века). В основе воздействия корсета лежит давление пелотов на вершину дуги искривления. С вогнутой стороны искривления в корсете имеются пространства (зоны расширения) для движения рёбер при дыхании и смещения тканей и органов, что создает условия для деротации и исправления сколиотической дуги.

Корсетотерапия является показанной и проводится при сочетании определённых клинико-рентгенологических и организационных критериев:

- Сколиотическая деформация с углом основной дуги 20° и более, с вершиной деформации не выше, чем Th6-Th8. На этой стадии болезни утрачены возможности полного исправления имеющейся деформации, нарушены физиологические параметры постурального баланса тела, что повышает риск прогрессирования сколиоза.

- Наличие активной ростковой костной пластичности позвоночника.

- Дисциплинированное соблюдение пациентом лечебного режима ношения корсета до 18-23 часов в течение суток с обязательным контрольным рентгенологическим обследованием и осмотром курирующего ортопеда один раз в 4 месяца.

Лечение корсетом Шено продолжается до 18-20 лет, далее по рентгенограммам оценивается костная зрелость позвоночника и результаты тестов отмены корсета. В случае относительной стабильности деформации позвоночного столба проводят постепенную отмену корсета с сохранением ночного режима ношения до 20-22 лет. [4] [5] [7]

Тейпирование

Тейпированием называют наложение эластичного пластыря или тейпа на поражённые участки тела. Согласно данным современных исследований, эта методика не оказывает существенного влияния на состояние пациентов со сколизом.

ЛФК является ведущим методом лечения, показана при деформациях до 20°-25° по Коббу. Пациент обучается индивидуальному комплексу ЛФК в условиях специализированного кабинета в поликлинике под руководством методиста или врача ЛФК и ежедневно занимается дома. В этот период очень важна вовлечённость в лечебный процесс всех членов семьи. Двигательная активность детей при начальных степенях сколиоза не ограничивается. Активные игры на свежем воздухе, плавание, ходьба на лыжах способны стабилизировать деформацию. [8] [1]

Массаж и физиотерапия

Лечить сколиоз можно такими методами как — физиотерапевтические процедуры, приёмы ручного массажа, точечный массаж и другие мануальные техники. Эффективны такие методики, как электрофорез с сосудорасширяющими препаратами, парафино-озокеритовые аппликации, грязелечение, гидромассаж, магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук, амплипульс, электростимуляция паравертебральных мышц. Эти процедуры помогают нормализовать нейротрофические процессы в позвонках и окружающих тканях, улучшить местное кровообращение позвоночника и спинного мозга на вершине искривления. Электрофорез с препаратами кальция способствует минерализации позвонков. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [8]

Особенности лечения у детей и подростков

В детском и подростковом возрасте, когда болезнь чаще всего дебютирует и активно прогрессирует, лечение сколиоза может вызвать трудности. Это связано с психологическими проблемами, такими как отсутствие самокритичности ребёнка, отсутствие болевых ощущений, низкая мотивация к лечению и к сохранению определённого образа жизни. Вся ответственность за создание лечебно-охранительного режима лежит на родителях, ближайшем окружении ребёнка, медицинских и школьных работниках. Для успешности лечения сколиоза очень важна правильная мотивация ребёнка, его активное участие в процессе лечения.

Независимо от этиологии сколиоза начальные степени болезни лечатся только консервативно, активное лечение длится до окончания роста скелета, который в норме у мужчин заканчивается к 22-24 годам, а у женщин — на 1-2 года раньше [7] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз для жизни благоприятный. Тяжёлые прогрессирующие формы болезни приводят к оформлению инвалидности, ограничению трудоспособности пациентов, сужают возможности выбора профессии, затрудняют адаптацию человека в обществе.

Прогноз заболевания зависит от течения болезни. При непрогрессирующих или медленно прогрессирующих формах сколиотической болезни будет эффективно консервативное лечение и не разовьются тяжёлые осложнения со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма. Прогрессирующие злокачественные формы сколиотической болезни, независимо от локализации дуги искривления, плохо поддаются консервативным лечебным мероприятиям и зачастую требуют агрессивной корсетотерапии или хирургического лечения.

Считается, что сколиозы 1 степени могут быть полностью излечимы при соблюдении ряда условий (неотягощённая наследственность, возраст дебюта болезни, физическое развитие ребёнка, возможности и высокая мотивация к лечению и пр.). Чаще всего сколиотическое искривление позвоночника сопровождает человека в течение его жизни, тяжёлые деформации неуклонно медленно прогрессируют (по 0,5°-1° в 1-2 года) в течение всей жизни.

Профилактика сколиоза основана на раннем выявлении заболевания при массовых профилактических осмотрах в дошкольных и школьных учреждениях, пропагандировании здорового образа жизни, соблюдении детьми правильного режима дня, рационального питания и профилактике дефицитных состояний растущего позвоночника. [6] [8]

Профилактика сколиотической болезни заключается в рациональном двигательном режиме дня с соблюдением статодинамических нагрузок на растущий позвоночник. Дети должны уметь быстро и качественно выполнять домашние задания, а не сидеть часами над уроками. Необходимы физкультминутки и динамические паузы в процессе выполнения домашних заданий и уроков в школе через каждые 20-25 минут. Крайне важны ежедневные прогулки на свежем воздухе и подвижные игры. [5] [8]

Также важна правильная организация рабочего места ребёнка и достаточно яркое освещение. Спать следует на полужёсткой постели и ортопедической подушке с «памятью формы» для полноценной разгрузки шейно-грудного отдела позвоночника во время ночного сна. Питание должно быть полноценным, разнообразным и витаминизированным, обязательно проводится профилактика недостаточности витамина Д в виде ежедневного утреннего приема раствора «Колекальциферола» в дозе 1500 МЕ (до 18 лет).

Осанка ребёнка является фоном, на котором развивается деформация позвоночника. Очень важно формировать стереотип правильной осанки с помощью регулярного проведения теста. Он выполняется стоя у стены и заключается в сохранении одной позы тела в течение 1-2 минут при условии пяти точек контакта тела со стеной на уровне затылка, лопаток, ягодиц, икроножных мышц и пяток.

При частом повторении этого теста формируется «мышечная память» околопозвоночных мышц, способствующая принятию и поддержанию правильной осанки в течение дня.

Источник