- Юношеская миоклоническая эпилепсия — симптомы и лечение

- Определение болезни. Причины заболевания

- Распространённость

- Причины заболевания

- Симптомы юношеской миоклонической эпилепсии

- Патогенез юношеской миоклонической эпилепсии

- Классификация и стадии развития юношеской миоклонической эпилепсии

- Осложнения юношеской миоклонической эпилепсии

- Диагностика юношеской миоклонической эпилепсии

- Сбор анамнеза

- Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)

- Лечение юношеской миоклонической эпилепсии

- Образ жизни

- Антиэпилептические препараты

- Прогноз. Профилактика

- Профилактика

Юношеская миоклоническая эпилепсия — симптомы и лечение

Что такое юношеская миоклоническая эпилепсия? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Агранович А. О., эпилептолога со стажем в 11 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Юношеской миоклонической эпилепсией (синдромом Янца) называют эпилептический синдром, который проявляется внезапными подёргиваниями в мышцах — миоклоническими приступами (от греч. «myos» — мышца, «klonos» — беспорядочное движение). Заболевание обычно развивается в подростковом возрасте.

Подёргивания в первую очередь возникают в мышцах верхнего плечевого пояса и рук. Сначала пациенты не обращают на них внимания, но со временем эпизоды возникают всё чаще и ухудшают качество жизни. Например, во время приступов из рук могут выпадать предметы. В дальнейшем появляются подёргивания ног, из-за которых человек может упасть.

Нередко к этим эпизодам присоединяются генерализованные судорожные приступы — судороги возникают по всему телу и пациент теряет сознание. Также возникают абсансы — бессудорожные приступы с отключением сознания и амнезией на этот период. Как правило, частота генерализованных приступов невысокая: от одного за всю жизнь до раза в месяц. Подёргивания обычно случаются утром после пробуждения. Ярким провоцирующим фактором может стать недосыпание или вынужденное пробуждение. Также в трети случаев отмечается фотосенситивность — чувствительность к ритмическим вспышкам света.

Распространённость

Юношеская миоклоническая эпилепсия составляет 5–10 % среди всех эпилепсий и чуть больше четверти среди генетических генерализованных эпилепсий [5] . Заболевание проявляется в возрасте от 7 до 21 года, чаще в 11–15 лет, и более распространено среди женщин (61 %) [2] .

Причины заболевания

По классификации Международной противоэпилептической лиги за 2017 год, юношеская миоклоническая эпилепсия относится к генетическим болезням [1] . Заболевание имеет полигенное наследование, то есть контролируется двумя или более генами. Его развитие связано с локусами (участками ДНК): 6p11-12 (EJM1), 15q14 (EJM2), 6р21 (EJM3), 5q12-q14 (EJM4), 5q34-q35 (EJM5), 2q22-q23 (EJM6), 1p36 (EJM7), 3q26 (EJM8), 2q33-q36 (EJM9). Выделить ген, сильнее всего влияющий на развитие заболевание, пока не удалось [3] [4] .

Симптомы юношеской миоклонической эпилепсии

Основным симптомом заболевания являются миоклонические вздрагивания (миоклонии) — патологические непроизвольные сокращения мышц или их групп [7] . Во время приступа пациенты испытывают ощущение, похожее на лёгкий удар током. В ответ на него возникают молниеносные движения в мышцах: от лёгкого подёргивания кончиков пальцев до патологического вздрагивания всего тела, которое может привести к падению.

Чаще всего подёргивания возникают в верхнем плечевом поясе: мышцах рук и плеч с обоих сторон. Из-за этого пациенты нередко выпускают предметы из рук, например разбивают кружки и роняют зубные щётки. Однако возможны различные вариации миоклоний.

Приступы учащаются в утренние часы, особенно при недосыпе или вынужденном пробуждении.

В 90 % случаев, помимо миоклонических эпизодов, отмечаются и генерализованные судорожные приступы [6] . После серии вздрагиваний в патологический процесс часто вовлекаются обе стороны тела.

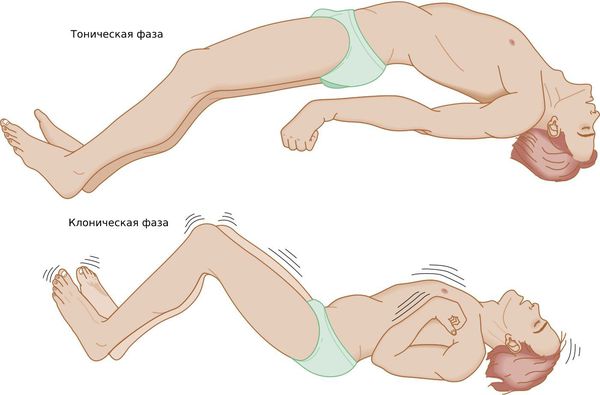

Генерализованный тонико-клонический приступ — состояние, при котором полностью отключается сознание. Приступ начинается с тонической фазы: напряжения в мышцах и специфического вскрикивания или хрипения. Руки полусогнуты и приподняты вверх или прижаты к телу. В этот момент из-за спазма дыхательной мускулатуры меняется цвет лица: оно синеет или сереет.

Далее развивается клоническая фаза, которая проявляется ритмичными подёргиваниями в конечностях. Она завершается полным мышечным расслаблением.

Третий вид эпилептических приступов при юношеской миоклонической эпилепсии — это абсансы [8] . Во время эпизода больной застывает, его взгляд устремлён в одну точку, сознание отключено. Состояние длится до 15 секунд и часто воспринимается окружающими как задумчивость. Сами пациенты могут не замечать эти приступы или воспринимать их как «провалы в памяти».

Патогенез юношеской миоклонической эпилепсии

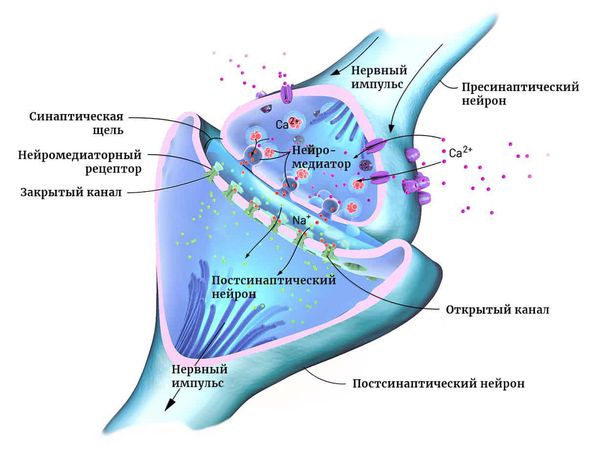

Мозг человека состоит из двух основных типов клеток: нейронов и глии. Нейроны — это электрически возбудимые клетки, которые обрабатывают, хранят и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Глиальные клетки играют в этом процессе вспомогательную роль.

Нейроны могут соединяться друг с другом и образовывать нервные сети. В пределах одного нейрона и его отростков информация передаётся в виде электрического возбуждения. В синапсе (месте контакта между нервными клетками) оно приводит к выделению различных химических веществ — нейромедиаторов.

Нейромедиатор взаимодействует с рецепторами на мембране следующего нейрона. В результате в нём возникает электрическое возбуждение. Или не возникает — это зависит от конкретного нейромедиатора, активного в данный момент.

Чтобы заряд менялся в сторону возбуждения, в клетку должны поступать положительно и отрицательно заряженные ионы. Они проходят через ионные каналы в её мембране. Ионными каналами называют белки, образующие п о́ ру для обмена клетки с окружающей средой ионами K+, Na+ и другими [9] .

В нервных сетях между возбуждением и торможением работы нейронов поддерживается постоянный баланс. При сдвиге равновесия в сторону возбуждения происходит эпилептический приступ.

К юношеской миоклонической эпилепсии приводят мутации в генах ионных каналов. Однако выявлены нарушения и в других генах, также влияющих на процессы возбуждения в головном мозге [4] .

Классификация и стадии развития юношеской миоклонической эпилепсии

В Международной классификации болезней (МКБ-10) юношеская миоклоническая эпилепсия шифруется кодом G40.3 [10] .

В 2017 году Международная лига борьбы с эпилепсией (ILAE) обновила классификацию заболевания, выделив четыре уровня диагностики:

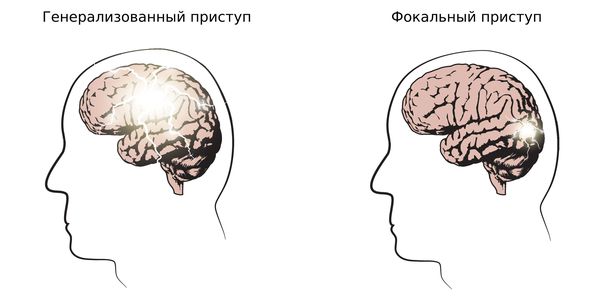

1. Определить тип приступа: фокальный (возникающий из одного очага), генерализованный и с неизвестным началом. Миоклонические, тонико-клонические приступы и абсансы относятся к генерализованным приступам.

2. Установить тип эпилепсии: фокальная, генерализованная, сочетанная (фокальная + генерализованная) и неизвестная. Юношеская миоклоническая эпилепсия относится к генерализованной эпилепсии.

3. Определить эпилептический синдром. Юношеская миоклоническая эпилепсия как раз и является синдромом. Синдром включает типы приступов, возраст дебюта заболевания, характерные изменения на ЭЭГ, провоцирующие факторы и зачастую прогноз заболевания. Все эти факторы определяют лечебную тактику [11] .

4. Выявить причины заболевания: генетические, структурные, метаболические, иммунные, инфекционные и с неизвестной этиологией. Юношеская миоклоническая эпилепсия в большинстве случаев вызвана генетическими факторами.

Классификация юношеской миоклонической эпилепсии проводится в зависимости от течения заболевания. Главный критерий — это наличие миоклонических приступов. Также выделяют варианты течения с добавлением генерализованных судорожных приступов и/или абсансов.

Осложнения юношеской миоклонической эпилепсии

Пациенты часто не обращают внимания на патологические сокращения мышц, поэтому к неврологу и эпилептологу больной зачастую обращается после появления генерализованных тонико-клонических приступов. В результате противоэпилептические препараты назначают с опозданием. На фоне этого приступы могут учащаться и угрожать здоровью и жизни пациента травмами и утоплениями.

Серьёзным осложнением эпилепсии, в том числе и юношеской миоклонической эпилепсии, является внезапная смерть (SUDEP — Sudden Unexpected Death EPilepsy). Среди людей, страдающих эпилепсией, риск внезапной смерти в 20 раз выше, чем среди населения в целом [12] .

Точные причины SUDEP не установлены. Предполагается, что гибель пациентов связана с нарушением дыхания и развитием аритмии после приступа. Вероятность внезапной смерти при эпилепсии повышается при наличии генерализованных тонико-клонических приступов. Также важно, когда заболевание проявилось и сколько оно длится [12] .

При наличии дневных генерализованных приступов в течение предыдущего года риск развития SUDEP возрастает в 27 раз, ночных — в 15 раз. Проживание в одиночестве повышает риск внезапной смерти в 5 раз. Также SUDEP чаще встречается при злоупотреблении психоактивными веществами и алкоголем [13] .

Снизить риск внезапной смерти при эпилепсии можно, если придерживаться назначенного лечения: не пропускать приём противоэпилептических препаратов, не менять самостоятельно его частоту и дозировку [14] [15] .

Диагностика юношеской миоклонической эпилепсии

Основной диагностический критерий заболевания — это наличие миоклонических приступов.

Сбор анамнеза

На приёме врач спрашивает о необычных внезапных состояниях:

- вздрагиваниях в теле;

- дежавю — состоянии, при котором человек ощущает, что когда-то уже был в подобной ситуации или месте;

- потере сознания и т. д.

Пациенты могут не обращать внимания на такие симптомы и считать их своей особенностью. Абсансы и генерализованные тонико-клонические приступы с потерей сознания, особенно во сне, они могут и вовсе забывать. Поэтому при сборе анамнеза важно выяснить обстоятельства приступа не только у самих пациентов, но и у родственников и очевидцев.

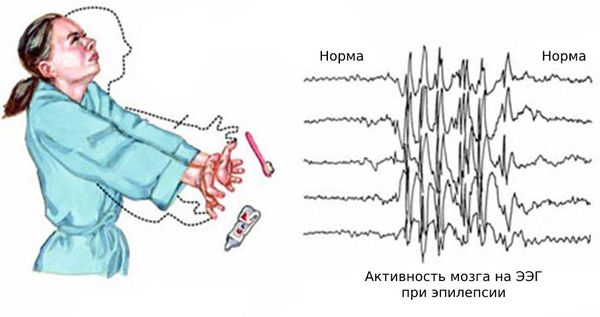

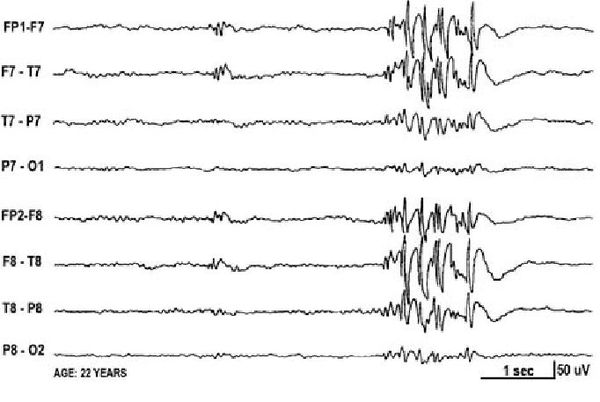

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)

Основным способом диагностики эпилепсии является электроэнцефалограмма — метод исследования, при котором регистрируется суммарная электрическая активность клеток коры головного мозга.

Сейчас диагноз «эпилепсия» устанавливают с помощью длительного видео-ЭЭГ мониторинга — электроэнцефалограмма записывается параллельно с одной или несколькими видеокамерами, датчиком ЭКГ и при необходимости дополнительным контролем мышечной активности, частоты и глубины дыхания.

Основной фон биоэлектрической активности при юношеской миоклонической эпилепсии, как правило, соответствует возрастной норме. Патологическая активность проявляется короткими и генерализованными разрядами полиспайков (островолновых комплексов), которые регистрируются при миоклонических вздрагиваниях и полипик-волновыми комплексами между приступами.

При заболевании часто встречается феномен фотосенситивности. Для её выявления во время ЭЭГ пациента просят закрыть глаза и проводят ритмичную фотостимуляцию с частотой около 15 Гц [16] .

Эпилептическая фотосенситивность — это предрасположенность к приступам под влиянием света. Может протекать бессимптомно или проявляться эпилептическими приступами под воздействием провоцирующих факторов: видеоигр, работы за компьютером, просмотра телевизора, мигающего освещения в ночных клубах и света природного происхождения.

На МРТ патологические изменения в головном мозге при юношеской миоклонической эпилепсии не выявляются [17] .

Интеллект и неврологический статус при заболевании находятся в норме. Выражена эмоциональная неустойчивость и признаки невротического развития личности: резкая смена настроения, вспыльчивость и повышенная тревожность

Лечение юношеской миоклонической эпилепсии

Образ жизни

При эпилепсии следует соблюдать режим сна и бодрствования, исключить алкоголь и избегать резких вспышек света. Также нужно по возможности уменьшить стрессы, переживания и тревоги [20] .

Антиэпилептические препараты

Приём антиэпилептических препаратов (АЭП) позволяет устранить до 90 % приступов. Монотерапия (лечение одним препаратом) при юношеской миоклонической эпилепсии применяется в 79 % случаев, дуотерапия (двумя препаратами) — 17 %, политерапия (несколькими препаратами) — 4 % [16] .

Прекращать приём лекарств рекомендуется не ранее чем через пять лет полной клинико-нейрофизиологической ремиссии. Но даже спустя 4–7 лет ремиссии рецидивы после отмены терапии возникают у 70 % больных. Поэтому пациентам с юношеской миоклонической эпилепсией может быть рекомендован пожизненный приём АЭП [21] .

Ранее лидерами в лечении юношеской миоклонической эпилепсии являлись препараты вальпроевой кислоты. Они эффективны для прекращения приступов, но вызывают много побочных эффектов:

Также выявлено, что они обладают повышенным тератогенным эффектом по сравнению с другими АЭП. Тератогенное действие — это нарушение эмбрионального развития ребёнка при приёме препаратов матерью. Поэтому назначение вальпроатов, в особенности у молодых женщин, ограничено [18] .

В настоящее время препаратом выбора стартовой терапии является «Леветирацетам». Он хорошо переносится и эффективно устраняет все три вида приступов, в том числе сопровождающихся фотосенситивностью [19] .

Также используется препарат «Ламотриджин». Он эффективно подавляет генерализованные тонико-клонические судороги и абсансы, но в половине случаев способствует учащению миоклоний. Его применение в монотерапии у пациентов с частыми миоклоническими приступами ограничено, но лекарство можно использовать в комбинированной терапии [21] .

Помимо перечисленных препаратов, могут применяться «Топирамат», «Зонисамид», «Перампанел» и «Фенобарбитал».

Чтобы избежать учащения приступов и усиления симптомов, важно ограничить приём «Карбамазепина», «Окскарбазепина», «Фенитоина», «Габапентина» и «Вигабатрина». Эти лекарства могут повышать гипервозбудимость мембраны клеток головного мозга, что приводит к обострению состояния [21] .

Прогноз. Профилактика

Прогноз определяется индивидуально в зависимости от частоты приступов, эффективности АЭП, возраста начала заболевания и т. д. Лечение часто не помогает пациентами с тремя видами приступов [21] .

Без приёма противоэпилептических препаратов (АЭП) приступы могут сохраняться всю жизнь. Их частота, как правило, снижается только после 40 лет [20] .

Эффективность АЭП в предотвращении приступов достигает 90 %. При отмене терапии часто возникают рецидивы, поэтому потребуется длительный приём препаратов, иногда пожизненный.

Качество жизни значительно ухудшается при частых миоклонических и генерализованных тонико-клонических приступах, при которых пациенты рискуют получить травмы.

Профилактика

Особое внимание стоит уделить образу и режиму жизни пациента. Самыми мощными провоцирующими факторами являются недосыпание и злоупотребление алкоголем. А учитывая, что дебют заболевания приходится на подростковый возраст, молодые люди часто нарушают эти рекомендации, особенно в студенческие годы.

Пациент, у которого выявили фотосенситивность, предрасположен к приступам под воздействием мерцающего света. Поэтому им необходимо ограничить просмотр телевизора и работу за компьютером, исключить видеоигры и избегать посещения ночных клубов.

У всех пациентов с эпилепсией имеются определённые социальные ограничения: они не могут работать в некоторых сферах, водить автомобиль и нести военную службу. Все они определяются индивидуально соответствующими комиссиями.

Источник