Прямые и косвенные методы перераспределения доходов.

Перераспределение доходов осуществляется прямыми и косвенными средствами.

Прямые каналы перераспределения идут через бюджет. Государство, собирая налоги, аккумулирует их в бюджете, чтобы затем использовать их на социальные программы, пособия по безработице, выплаты.

Организация перераспределения доходов путем административного манипулирования ценами несовместима с рыночным хозяйством. Например, в централизованной плановой экономике бывшего СССР этот способ широко применялся. Гос-во не только административно устанавливало цены, но и преднамеренно фиксировало некоторую их часть в виде налога с оборота, присутствовавшего в ценах большинства пром. товаров. Через налог с оборота действовал социальный канал перераспределения доходов от покупателей к бюджету. Затем гос-во с помощью бюджетных дотаций, поддерживавших низкие гос. цены на некоторые продукты питания, возвращало населению часть доходов, изъятых с помощью налога с оборота.

Неэффективность налога с оборота, как канала перераспределения доходов, доказана многими годами его использования: во-первых, сумма налога превышала объем дотаций; во-вторых налог с оборота присутствовал как в дорогих товарах (автомобили, ковры), так и в дешевых, что устраняло перераспределительный эффект. В-третьих потребитель получал компенсацию, когда приобретал много товаров по низким гос. ценам, но при тотальном дефиците товаров компенсаций получить практически было нельзя. Т.е. налог с оборота превращался в дополнительный акцизный налог, которым гос-во облагало все население страны.

К косвенным методам перераспределения доходов относятся благотворительные фонды, льготное налогообложение для малоимущих слоев населения, предоставление бесплатных услуг государственного образования и здравоохранения малообеспеченным, гос. контроль цен на монопольных рынках.

Благотворительные фонды полностью согласуются с существующим господствующим в рыночном хозяйстве принципом рационального поведения: решение богатого поделиться с бедным продиктовано лишь его желанием, а не навязано принудительно. Гос-во освобождает от налогообложения доходы, идущие на благотворительные цели.

Названные методы косвенного перераспределения, помогая сделать распределение более справедливым, не оказывают отрицательного воздействия на рыночные процессы.

Способы измерения распределения доходов (социального неравенства).

Поскольку в рыночной экономике существует неравенство в распределении доходов, то встает задача его измерения.

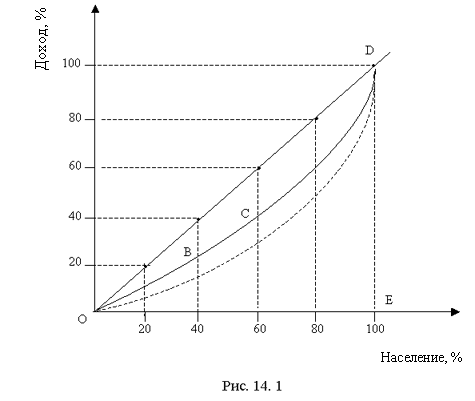

Для измерения степени дифференциации в доходах экономическая теория использует несколько методов и показателей. Один из таких методов получил название кривой Лоренца (рис. 14.1).

На графике биссектриса OD делит квадрат пополам и характеризует полное равенство в распределении доходов, т. е. каждой из 20 % группы населения принадлежит равная 20 % доля доходов страны. Такое распределение доходов – идеальная возможность, но на практике она реализована быть не может. А если бы такое распределение доходов удалось осуществить, то это разрушило бы стимулы к труду как у предпринимателей, так и у работников, снизило бы эффективность производства.

В реальной жизни доходы распределяются неравномерно, что характеризуется кривой OBCD, которую и называют кривой Лоренца. Чем дальше кривая располагается от биссектрисы, тем выше степень неравенства в распределении доходов.

На графике кривая Лоренца показывает дифференциацию в доходах населения экономически развитых стран. Для современной России эта кривая имеет более выпуклый характер (пунктирная линия), что свидетельствует о более существенной дифференциации в доходах населения.

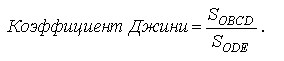

Итальянский экономист К. Джини предложил количественную оценку степени неравномерности распределения доходов, вошедшую в экономическую науку как коэффициент Джини.

Он исчисляется отношением площади OBCD к площади треугольника ODE, т. е.

Чем больше величина коэффициента Джини, тем выше степень неравенства в доходах. Эта величина может изменяться от 0 до 1, однако никогда не может достигнуть этих крайних показателей, ибо 0 означал бы полное равенство, а 1 – абсолютное неравенство.

В статистике для определения неравенства в распределении доходов используют так называемый децильный анализ.

Население разбивается на 10 групп по уровню доходов и анализируется, какая доля совокупного дохода приходится на самых богатых – верхние 10 % (на рис. 14.1) населения, и сколько приходится на самых бедных – нижние 10 %. Эти данные сравниваются, и определяется величина перепада между ними.

На Западе 9-кратный перепад доходов считается предельным. Как только страна приближается к этому показателю, начинают работать все виды социальной защиты населения.

В России же с началом реформ этот перепад из года в год возрастал: в 1989 г. верхние 10 % населения были богаче нижних 10 % в 7 раз, в 1991 г. – в 10 раз, в 1993 г. – в 16 раз, в 1994 г. – в 20 раз, в 1995 г. – в 26 раз, в 1998 г. – в 30 раз, и лишь с апреля 1999 г. наметилась тенденция к уменьшению перепада между бедными и богатыми.

Социальная дифференциация доходов вызывает негативное отношение к власти и так называемым «новым русским». Социологические исследования показывают, что общество готово принять неравенство в доходах, если оно является следствием участия в реальном секторе национальной экономики.

Обогащение же незначительной части населения, находящейся у власти в условиях падения отечественного производства, роста безработицы, перераспределение и без того низких доходов в пользу богатых вызывают резко негативную реакцию большинства населения.

Источник

Государственная политика перераспределения доходов

Проблема неравенства граждан по уровню доходов исторически являлась

одним из важнейших объектов экономической теории. Ее анализом занимались

многие известные экономисты в силу высокой практической значимости данного вопроса. Различные воззрения на степень справедливости в распределении доходов неоднократно порождали дискуссии во многих государствах. Критерий справедливости в зависимости от места и времени определяется множественными факторами: социальным статусом личности, его

положением, имуществом и трудом. И всё же единым мнением стало обоснование необходимости политики перераспределения доходов, активная роль в которой отводилась государству.

В теоретическом исследовании проблемы распределения доходов можно

выделить множество этапов. Элементарные истоки её изучения восходят к

представителям классического социализма в XVI – XVII вв., которые видели желаемое будущее общество основанным на уравнительном распределении доходов и благ.

А. Смит и классическое направление экономической мысли руководствовались принципом зависимости благосостояния индивидуума от экономического роста в стране. Согласно А. Смиту, приятность занятия, лёгкость обучения, престиж, успех компенсируют неравенство социальных групп по уровню доходов. Свободная конкуренция с помощью «невидимой руки» согласует индивидуальные стремления граждан к максимизации личного благосостояния. Проблема бедности решается путём увеличения национального богатства, которое обеспечивает свободное предпринимательство. А потому нет необходимости вмешательства государства в процессы распределения доходов. Налогообложение в интересах малообеспеченных групп населения

А. Смит рассматривал как слишком тяжёлое для экономики.

Мнение, что отношения распределения полностью определяются отношениями, регулирующими производство, принадлежит К. Марксу. Он связывал формирование и распределение доходов с воспроизводственным процессом и эксплуатацией наемных рабочих владельцами средств производства. Маркс отмечал, что бедность и неравенство изначально присущи капиталистическому строю.

Следующий исторический этап в развитии взглядов на распределение доходов характеризовался становлением теории предельной полезности. Представители утилитаристского подхода полагали, что полезности, извлекаемые из доходов в зависимости от их уровня, неодинаковы. Разные индивидуальные функции полезностей приводят к дифференциации граждан по доходам в силу естественных и социальных различий граждан.

Анализом проблемы неравенства занимался А. Пигу*. В работе «Экономическая теория благосостояния» он сформулировал принцип достижения максимума благ для наибольшего количества человек. Наибольший уровень благосостояния Пигу предлагал достичь проведением политики равномерного распределения доходов. Его заслуга состоит в рассмотрении положительных и отрицательных моментов регулирования доходов. Так, политика перераспределения таит в себе опасность негативного воздействия на накопление капитала и экономическую активность. Результат политики доходов – общее удовлетворение бедных категорий общества возрастает в большей степени, чем снижение общего удовлетворения богатых. В качестве главного метода регулирования доходов Пигу называл налоговое

воздействие.

Видное место в развитии теории распределения доходов занимает концепция В. Парето*. Он выявил зависимость между уровнем дохода и числом получающих его лиц. Согласно данному «закону Парето», распределение доходов низкого уровня может быть подвержено колебаниям, а высокого уровня – вполне стабильно. Причиной данного закона Парето называл естественную неравномерность распределения способностей граждан. Причем при росте общей суммы доходов в больших темпах, чем увеличение численности людей, вполне вероятно снижение дифференциации населения по уровню дохода.

Позже вышеуказанная идея оптимума Парето получила свое переосмысление и развитие. Известен принцип компенсации, в соответствии с которым эффективное распределение достигается при условии, что лица, увеличившие свое благосостояние за счет изменений в экономике, могут не только компенсировать ухудшение материального положения других граждан, но и сохранить исходный уровень своего благосостояния.

Целостную концепцию государственного регулирования рыночной экономической системы создал Д. Кейнс. Немаловажную роль в своих исследованиях он отводил проблеме неравенства доходов. По мнению Кейнса, перераспределительная политика государства в пользу низкодоходных категорий населения обеспечит платежеспособный спрос и склонность к потреблению в обществе, что в свою очередь, расширит производство и снизит уровень безработицы. Такое экономическое обоснование государственного воздействия на процессы распределения доходов в то время было достаточно новым.

Кроме того, большое внимание Кейнс уделял анализу способов регулирования доходов. Он отмечал, что система прямых налогов, особенно подоходного и налога с наследства, смягчает расслоение на богатых и бедных среди населения. Трудности государственного вмешательства в формирование доходов через налогообложение составляют возможности уклонения от уплаты

налогов. Другой сдерживающий фактор – необходимость роста капитала. Однако по Кейнсу увеличение сбережений организаций и учреждений намного значительнее, чем богатство состоятельных людей. Поэтому политика перераспределения доходов может стать эффективной и в этом случае. Теория Кейнса стала господствующей после «великой депрессии

1929 – 1933 годов».

Сторонники теории экономики предложения, в отличие от приверженцев концепции Кейнса, доказывали положительное воздействие роста сбережений на экономические процессы. Они выступали против прогрессивной системы налогообложения на доходы населения, следствием чего, по их мнению, является сокращение сбережений, соответственно, инвестиций.

Статья 7 главы 1 Конституции РФ, принятой в 1993 году, гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Значит, государство возлагает на себя ответственность за социально-справедливое распределение доходов населения, что предполагает большое разнообразие методов регулирования.

Государственная политика доходов определяется как перераспределение их через государственный бюджет путем дифференцированного налогообложения различных групп получателей доходов и социальных выплат. Согласно другому мнению, основными составляющими государственного регулирования доходов являются: организация социальных трансфертных платежей и установление определенных цен для производителей и покупателей. Кроме того, законодательным путем устанавливаются минимальные ставки заработной платы, осуществляется государственное пенсионное обеспечение и различные виды социального страхования; производится индексация доходов. Целью реализации политики перераспределения можно назвать достижение гуманизации отношений в обществе, предотвращение роста преступности, поддержание платежеспособного спроса, формирование условий для нормального воспроизводства рабочей силы.

Степень воздействия государства на данные процессы характеризуется в значительной мере объемом расходов на социальное обеспечение и прогрессивностью налоговых ставок. Процесс изменения первичного распределения доходов сопровождает создание общественного блага, что проявляется в росте благосостояния малообеспеченных и его снижение у состоятельных граждан. Такое действие государства влияет на распределение ресурсов и мотивы экономической деятельности. Причем названные эффекты могут вызвать, кроме основных методов, приватизация и антимонопольная политика.

Надо сказать, что в области государственного регулирования заработной платы и цен наблюдается перераспределение экономических возможностей: некоторые лица «приобретают преимущество, а для других сужаются возможности получения дохода».

Значительную роль в качестве инструмента политики доходов играет

государственный бюджет.

Среди методов политики перераспределениявыделяют две категории:

1. Ограничители рыночного механизма регулирования (например, государственное воздействие на заработную плату).

2. Социальные компенсаторы (трансфертные выплаты).

Методы также разграничиваются на:

1. Явные (через государственные расходы на социальную защиту).

2. Скрытые или косвенные (налогообложение личных доходов и другие).

Существуют следующие направления и методы государственного воздействия на бедность и неравенство в современных цивилизованных странах:

установление прожиточного минимума посредством замены всех выплат социальных пособий единым низким подоходным налогом. В этой связи существенным является определение коэффициента снижения ставок данного вида налога по мере роста доходов. К достоинству вышеназванной меры относится обеспечение стимулов к трудовой деятельности и устранение унизительного положения низкодоходных групп населения по отношению к обеспеченным. Однако отрицательные моменты сводятся к высоким административным издержкам и росту ставок подоходного налога с доходов всех категорий граждан. При реализации данного метода требуется осуществление поиска эффективной взаимосвязи минимального уровня доходов и размеров социальных выплат.

Потенциальное получение трансфертных платежей ставится в зависимость от обязательства заняться трудовой деятельностью. Осуществляется увязка социальных выплат с уровнем дохода их получателя. Однако многие экономисты негативно относятся к обеспечению адресности социальной защиты граждан. В числе их аргументов называются: большие размеры финансовых затрат на выявление беднейших граждан, невозможность оказания помощи полностью всем в ней нуждающимся, трудности в определении уровня нуждаемости, существование «ловушек бедности», унизительность процесса проверки материального благосостояния для гражданина.

В целом государственное руководство в области распределения доходов осуществляется при помощи правовых, административных и экономических методов.

Методы перераспределения доходов варьируются в зависимости от типа социального государства. Так, при господстве либерализма за основу регулирования берется установление «верхней и нижней границы цивилизованного существования» и баланс между осуществлением социальной помощи беднейшим группам населения и сохранением стимулов к труду. Меры регулирования выражаются в незначительных социальных выплатах и программах социального страхования. Считается, что суммы социальных выплат гражданам составляют примерно их налоговые отчисления. Как следствие – население не получает какой-либо выгоды, а всего лишь

оплачивает работу бюрократического аппарата. Но данное утверждение не представляется полностью верным. Неэффективность перераспределительной политики свидетельствует о неправильном использовании ее методов и средств, но не служит основанием для отказа от системного государственного регулирования доходов.

В консервативной модели социального государства индивидуальная ответственность индивидуума за свое материальное благосостояние сочетается с высоким уровнем социальных трансфертов, но при снижении роли частного социального страхования. Государство не является

монополистом в этой сфере и заботится об устранении самих причин бедности.

Социалдемократическую модель отличают универсальная социальная помощь и справедливое равномерное распределение доходов. Причем во многих случаях государство опосредованно воздействует на уровень доходов путем создания условий для повышения материального благосостояния (содействие экономической активности, рациональное использование производственных мощностей и другие вышеперечисленные меры).

Основной проблемой при осуществлении государственных методов воздействия на доходы считается их финансовое обеспечение. Административные издержки увеличиваются по мере влияния на уменьшение объема предложения труда. При высокой эластичности предложения труда по заработной плате (за вычетом налогов) рост налогов в большей мере сокращает предложение труда, являющееся объектом налогообложения, и приводит к значительному снижению объемов производства. В случае высокой эластичности предложения труда выплата трансфертов неработоспособным вызовет значительное предложение их труда. Дороговизна проведения перераспределительной политики заставляет искать компромисс между соответствием бюджетных ресурсов и масштабами государственного воздействия. Вопрос о необходимой мере последнего остается дискуссионным и в настоящее время.

Эффективность реализации определенных направлений регулирования доходов в конкретных условиях зависит от многих обстоятельств, включающих побочные действия каждого из них. В частности, введение государством дотаций к ценам некоторых товаров, расходы на оплату которых являются существенными в доходах малообеспеченных категорий населения (например продовольствие), требует больших затрат финансовых средств. Однако следствие применения данного метода состоит не только в улучшении материального благосостояния низкодоходных групп населения, но и в росте доходов производителей товаров. Значительное повышение размеров социальных трансфертных платежей в условиях рыночной экономики ведет к инфляционному эффекту. Действительно, рост доходов одних слоев общества может вызвать повышение рыночных цен для всех покупателей на продовольствие. В результате – падение общего материального благосостояния потребителей.

Вопрос, всегда ли необходимо достигать полного выравнивания доходов при осуществлении политики перераспределения, можно считать дискуссионным. Общепринятой является точка зрения, что сокращения расслоения на богатых и бедных требуют социальные, экономические и политические принципы. Но с другой стороны, неравенство в незначительных размерах можно рассматривать как стремление личности снизить отставание в уровне доходов от других лиц и мощного экономического стимула к трудовой деятельности. Выбор методов государственного регулирования доходов зависит от состояния национальной экономики, а также характера поставленных целей и задач политики доходов.

Источник