- Оппортунистическое поведение работников в системе отношений труда и капитала

- Оглавление

- Оппортунистическое поведение: виды, примеры, способы предотвращения

- Что такое оппортунизм в экономике

- Важность репутации

- Соблюдение интересов всех сторон

- Виды оппортунистического поведения

- Пример Ганзейского союза

- Защита интересов участников рынка

- Репутация и закон

- Государственная борьба с оппортунистическим поведением

Оппортунистическое поведение работников в системе отношений труда и капитала

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 080100.68 Экономика. Учебное пособие будет полезно и интересно для преподавателей, аспирантов, студентов экономических специальностей, а также специалистов, занятых в сфере предпринимательства. Учебное пособие выполнено в соответствии с ФГОС ВПО.

Оглавление

- Введение

- 1 Теоретические аспекты оппортунистического поведения работников

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Оппортунистическое поведение работников в системе отношений труда и капитала предоставлен нашим книжным партнёром — компанией ЛитРес.

1 Теоретические аспекты оппортунистического поведения работников

1.1 Теоретические подходы к проблеме оппортунистического поведения работников

В экономической теории понятие «оппортунизм» появилось в последней трети ХХ века и связано, в первую очередь, с развитием теории трансакционных издержек. Теория трансакционных издержек предполагает, что экономически активным индивидам свойственна ограниченная рациональность в том смысле, что они ведут себя «преднамеренно рационально, но в действительности обладают этой способностью лишь в ограниченной степени», и что они подвержены оппортунизму, заключающемуся в преследовании ими личных интересов с использованием коварства.

Трансакционные издержки определяются как «затраты на управление экономической системой», и одной из причин возникновения трансакционных издержек является оппортунистическое поведение экономических агентов. Первым на это обратил внимание Оливер Уильямсон, американский экономист, представитель неоинституционализма [1].

По его определению, оппортунизм — это такая форма поведения экономического агента, когда им предоставляется неполная или искажённая информация (в т. ч. обман, введение в заблуждение, искажении и сокрытии истины или другие типы запутывания партнёра) 1 . Подобное поведение включает такие формы, как ложь, воровство и мошенничество.

Анализируя различные определения оппортунизма, можно выделить следующие признаки, характеризующие оппортунистическое поведение:

— несовпадение интересов контрагентов;

— скрытый характер недобросовестного поведения;

— преднамеренность действий [2].

Несовпадение интересов контрагентов является отправной точкой и необходимым условием развития оппортунизма. Экономический агент осуществляет хозяйственную деятельность исходя из личных интересов. При совпадении интересов контрагентов проблемы оппортунистического поведения сторон не возникает. Возможность недобросовестного поведения одной из сторон появляется при расхождении интересов контрагентов.

Информационная асимметрия представляет собой благоприятное условие для возникновения оппортунистического поведения, но не является его причиной. Асимметрия информации предоставляет информационные преимущества одной из сторон, что обусловливает возможность оппортунистического поведения.

Скрытый характер недобросовестного поведения и преднамеренность действий отражают внешний характер оппортунистического поведения. Агент — оппортунист не стремится раскрыть характер своей деятельности.

Ущерб контрагента — это следствие оппортунистического поведения. В результате оппортунистического поведения одна из сторон увеличивает свою полезность в одностороннем порядке и таким образом уменьшает полезность другой стороны.

Преднамеренность действий означает, что для субъекта оппортунистического поведения сущность его действий всегда очевидна, данный индивидуум сознательно использует сложившуюся ситуацию и не предоставляет контрагенту информацию о своих действиях [2].

Различные подходы к определению понятия «оппортунистического поведения», представлены в таблице А.1 в соответствии с приложением А.

Уильямсон О. И. определяет оппортунизм как форму поведения экономического агента, вызванного неполной или искаженной информацией [3].

Уильямсон О. И. верно подмечает, что оппортунизм может быть вызван недоступностью информации, вызывающей недоверие партнеров друг к другу.

В определениях, данных Шаститко А. Е., Поповым Е. В. и Симоновой В. Л., Мартинец В. В., оппортунизм характеризуется как способ действия экономического агента в соответствии с собственными интересами, не ограниченный моральными устоями и противоречащий интересам других агентов. В данных определениях акцент делается на достижение собственного интереса, который не ограничен соображениями морали, что отражает сложность и противоречивость переходного периода [4, 5, 6].

Олейник А. Н., Одинцова М. И., Капелюшников Р. И. оппортунистическим считают такое поведение, которое позволяет уклоняться от выполнения условий контракта в целях своей выгоды и в ущерб интересам контрагента. Данное определение характеризует определенный этап развития контрактных отношений в трансформационной экономике [7, 8, 9].

Макаров А. М., считает, что оппортунистическое поведение можно определить как преднамеренное скрытое действие экономического агента, основанное на использовании информационных преимуществ и направленное на достижение личного интереса в ущерб другим участникам имплицитного соглашения [10].

Изучение различных теоретических подходов к определению понятия «оппортунистическое поведение» позволяет сделать следующее обобщение: оппортунистическое поведение — это такое действие экономического агента, который стремится к достижению эгоистического собственного интереса в условиях ассиметричной информации, позволяющей уклоняться от выполнения контракта в ущерб другим контрагентам.

Неоинституциональная теория анализирует экономические взаимодействия с позиций методологического индивидуализма. Отправной точкой анализа являются индивиды: их мотивы и стимулы определяют их поведение. Индивид реализует свои цели без учета влияния своих действий на окружающих (если забота о них не входит в его цели). Такое поведение индивида носит название оппортунистического поведения.

Под оппортунистическим поведением в новой институциональной экономике понимают «следование своим интересам, в том числе обманным путем, включая сюда такие явные формы обмана, как ложь, воровство, мошенничество» [11].

В частности, Шаститко А., отмечает, что оппортунистическое поведение — это ключевая концепция неоинституциональной теории, объясняющая принципы поведения человека. Ее суть выражается в стремлении индивида реализовать собственные эгоистические интересы, которые сопровождаются проявлениями коварства и обмана 2 .

Таким образом, оппортунистическое поведение — это недобросовестное поведение, нарушающее условия сделки или нацеленное на получение односторонних выгод в ущерб партнеру. Издержки этого типа возникают из-за асимметрии информации и связаны с трудностями точной оценки постконтрактного поведения другого участника сделки. По существу, это те же издержки измерения, но только относящиеся не к результатам, а процессу — не к передаваемым продуктам, а поведению контрагентов по сделке [13].

Максимизирующие полезность индивиды всегда будут пытаться уклониться от условий сделки (т. е. предоставлять услуги меньшего объема и худшего качества или вообще отказываться от ее выполнения) в тех пределах, в каких это не угрожает их экономической безопасности [14].

Издержки оппортунистического поведения — это издержки, связанные с трудностями постконтрактного контроля поведения участников сделки. Они складываются из потерь от оппортунистического поведения и затрат на его предотвращение [15].

В рамках неоклассической теории поведение работника на предприятии анализируется с позиции его рационального поведения, обладающего совершенной информацией. В этих условиях, с позиции неоклассической теории, исключается возможность возникновения оппортунистического поведения работников.

В современной экономической литературе в области исследования сущности и причин оппортунистического поведения работников доминирующим является неоинституциональное направление.

В основе оппортунистического поведения, по мнению авторов неоинституционального подхода, лежат асимметричность информации и неопределенность. Контрагенты не могут знать всех обстоятельств и намерений друг друга накануне заключения контракта и тем более не могут знать всех деталей поведения после того, как контракт уже заключен [16].

Проблема оппортунистического поведения имеет три чрезвычайно важных последствия для понимания социально — экономической жизни:

во-первых, всеобщность контрактных отношений означает, что проблема оппортунизма пронизывает любые формы взаимодействия между экономическими агентами;

во-вторых, оппортунизм порождает огромные издержки по защите от этого типа поведения. Данные издержки относят к трансакционным, и они занимают преобладающее место в данном классе издержек;

в-третьих, индивидуальная защита от оппортунизма весьма сложна и влечет за собой огромные затраты. В этом смысле институты, являясь устойчивыми правилами поведения, являются основным инструментом противодействия оппортунистическим действиям [17].

Причинами оппортунистического поведения выступают следующие экономические явления и процессы:

— отделение собственности от управления, сопровождающееся обезличиванием ответственности за конечный результат, сложностями спецификации прав собственности, проблематичностью осуществления специфических инвестиций;

— неопределенность ситуации и асимметричный характер распределения информации между участниками бизнеса, усиливающей для стороны, владеющей информацией, стимулы к недобросовестному поведению [18].

С точки зрения контрактного процесса выделяется два типа оппортунистического поведения: предконтрактное (ex ante) и постконтрактное (ex poste) [19].

Предконтрактное оппортунистическое поведение — это оппортунистическое поведение в период заключения контракта. Формой предконтрактного оппортунизма является неблагоприятный, или ухудшающий условия обмена, отбор. Он характеризуется неблагоприятными свойствами внешней среды, выделяющими в ней как потенциальных партнеров тех экономических агентов, которые являются наименее желательными для рассматриваемого субъекта. Это является следствием существования скрытых для экономического агента характеристик благ. В качестве примера можно привести рынок подержанных автомобилей, или «лимонов», на котором автомобили худшего качества вытесняют автомобили лучшего качества [4]. Акерлоф Дж., так характеризует данную ситуацию: 3 «Плохие машины вытесняют хорошие, потому что и те и другие продаются по одной и той же цене».

Недополученный выигрыш создает стимулы для владельцев машин более высокого качества производить сигналы, позволяющие выделить данные машины из общей массы. В том случае, если это не удается, можно предположить, что трансакционные издержки, связанные с измерением качества, являются запретительно высокими [20].

Один из вариантов, который могут использовать владельцы «слив», — гарантии. В данном случае продавец машин первой категории (высокое качество) может предложить сделку, в соответствии с которой, если в процессе использования машины обнаружится низкое ее качество (а в данной модели предполагается, что подержанный автомобиль является «экспериментальным» или «опытным» благом, поскольку издержки измерения его качества до начала эксплуатации новым владельцем запретительно высоки), покупателю выплачивается заранее определенная в соглашении сумма. Чем меньше вероятность наступления неисправности, тем меньше ожидаемая величина выплат по гарантии, и наоборот [4].

Вот почему владельцы «лимонов» не заинтересованы давать гарантии [20].

Вместе с тем следует отметить, что в рассматриваемом примере используется неявная предпосылка о пренебрежимо малых издержках принуждения продавца к выполнению выданных обязательств, с одной стороны, и установления степени осторожности, с какой новый владелец использовал данный автомобиль до обнаружения неисправности, — с другой стороны.

Поскольку контракт в экономической теории — это процесс, состоящий из нескольких стадий, то наряду с предконтрактным существует также постконтрактный оппортунизм. К постконтрактному оппортунистическому поведению относят моральный, или субъективный риск (в том числе в виде отлынивания). Он выражается в сокрытии информации одной из сторон, позволяющей извлечь выгоду в ущерб другой стороне [21].

Одной из причин возникновения данного вида оппортунистического поведения является неполнота контракта, поскольку при составлении контракта невозможно предсказать все возможные действия агентов. Рациональный субъект, максимизирующий свою полезность и не зависящий от прибыли контрагента, попытается, формально не нарушая контракт, использоватъ ситуацию в собственных целях. Другая причина возникновения постконтрактного оппортунистического поведения — это сложности измерения качества деятельности сторон [22].

Одним из типов постконтрактного оппортунистического поведения является так называемое отлынивание. Термином «отлынивание» Алчиан А. и Демсец Г. обозначили работу с меньшей отдачей и ответственностью, чем следует по договору 4 . Особенно удобная почва для него создается в условиях совместной деятельности целой группой, или, как называли это Алчиан А. и Демсец Г. «командой». Например, в рабочее время работник может играть в компьютерные игры или разговаривать с близкими людьми по телефону за счет фирмы, студенты во время лекций, как правило, ходят в столовую или в кино. Особенно актуальна эта проблема, когда результат деятельности работника не связан напрямую с прилагаемыми усилиями, в той мере в какой усилия — явление ненаблюдаемое [9, 23].

Чтобы сократить вероятность возникновения отлынивания, можно применить две технологии, Во-первых, можно создать систему мониторинга за деятельностью работника с определенными наказаниями за выявленное отлынивание. Во-вторых, можно создать систему стимулов, когда вознаграждение работника зависит от результатов деятельности предприятия [9].

Другая форма постконтрактного оппортунистического поведения — «вымогательство» — заняла центральное место в исследованиях Уильямсона О. Он показал, что подобное поведение провоцируют сделки, касающиеся инвестиций в специфические ресурсы. Они могут становиться источником двусторонних монополий [24].

Источник

Оппортунистическое поведение: виды, примеры, способы предотвращения

Термин «оппортунистическое поведение» существует сразу в нескольких науках и везде он имеет различное значение. Существует такое понятие и в экономике. Здесь подразумевается поведение участника рынка, желающего нажиться на своих партнерах. Такие люди ради своей выгоды готовы отойти от исполнения некоторых условий в контракте.

Что такое оппортунизм в экономике

Экономические теории по-разному смотрят на оппортунистическое поведение. С одной стороны, обманывать своих партнеров для единоличной выгоды — это большие риски. Если участники рынка узнают, что человек имеет испорченную репутацию, то, конечно, они не будут с ним сотрудничать. С другой стороны, некоторые именитые экономисты, в том числе Гоббс, называли в своих книгах оппортунистическое поведение «естественным состоянием» человека.

Если бы у общества не было государства с его регулирующими функциями, то у людей не осталось бы никаких преград для того, чтобы обманывать друг друга. Гоббс считал оппортунистическое поведение в таких условиях «войной всех против всех». Есть два фактора, которые являются источниками опасностей в экономических отношениях. Во-первых, это уязвимость владения собственностью. При неимении закона ее проще отнять. Во-вторых, это отсутствие каких-либо гарантий по выполнению договоренностей в договоре.

То есть сильное государство, следящее за законностью сделок между людьми, является тем самым фактором, благодаря которому каждый участник рынка может чувствовать себя спокойно. В таком случае гражданам не стоит опасаться проблемы оппортунистического поведения. Даже если участник сделки нарушит закон и обманет партнера, его всегда можно будет привлечь к ответственности с помощью арбитражного суда.

Важность репутации

В экономических отношениях очень важен фактор репутации. Люди предпочитают иметь дело только с теми, кого они хорошо знают. Партнеры, вызывающие доверие, всегда могут рассчитывать на продолжение сотрудничества.

Механизм репутации становится еще более весомым, если стороны заключают самовыполняющееся соглашение. Это такой договор, защита которого не предусматривает вмешательство третьей стороны. Два человека могут сотрудничать друг с другом без каких-либо сторонних гарантий, если они доверяют друг другу. Поэтому на рынке так важно не нарушать условия сделки. Если предприниматель (или, например, акционерное общество) каждый раз четко следует своим обязательствам согласно договору, для него всегда будут открыты новые возможности.

И наоборот, если человек нарушает договоренности, он станет изгоем. При этом уже не важно, какие это будут виды оппортунистического поведения. Желание нажиться во вред окружающим является черной меткой для репутации любой компании.

Соблюдение интересов всех сторон

Каким может быть предотвращение оппортунистического поведения, если речь идет о самовыполняющемся соглашении? Для того чтобы все стороны сделки были довольны, их интересы должны быть в равной мере удовлетворены согласно условиям контракта. Предположим, что компания А производит товары для компании В. Если производитель станет получать достойную оплату, то у него не будет повода задуматься о том, как снизить свои издержки за счет ухудшения качества продукции.

То есть способы предотвращения оппортунистического поведения сводятся к следованию правилу о том, что каждая сторона сделки должна быть довольна оговоренными для себя условиями. Чем условия контракта яснее, честнее и прозрачнее, тем больше шансов, что партнеры не будут обманывать друг друга.

Виды оппортунистического поведения

У оппортунистического поведения есть несколько видов. Оно может быть трудовым. Это тот случай, когда сотрудник компании не исполняет своих обязательств по договору найма (например, уходит с работы раньше). Также оппортунизм может быть менеджерским. В подобной ситуации обманывают друг друга равноправные партнеры по сделке.

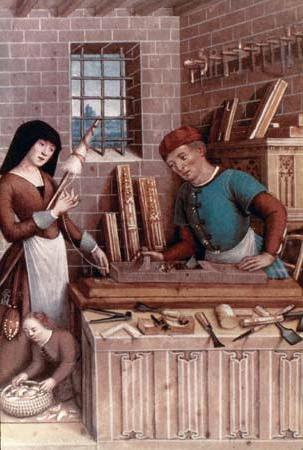

Типичный пример оппортунистического поведения — это притеснение купцов в средневековых европейских городах. В то время торговля была особенно опасным предприятием из-за того, что ни один негоциант не мог чувствовать себя в безопасности в чужой стране.

Пример Ганзейского союза

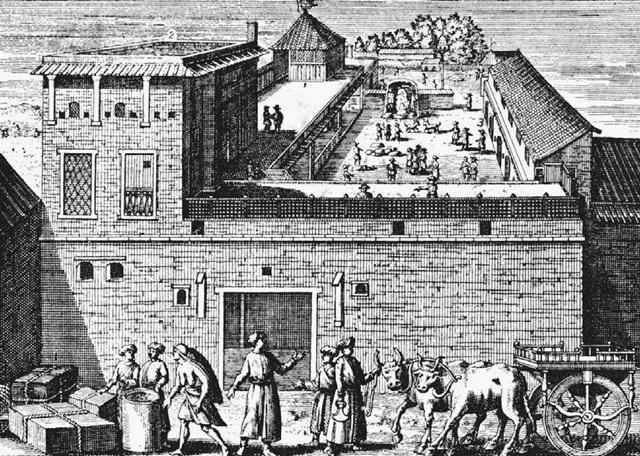

Для того чтобы власть (например, в лице города) не доходила до оппортунистического поведения, был создан Ганзейский союз. В него вошли крупнейшие торговые центры Германии того времени. Что делала Ганза? Она предотвращала оппортунистическое поведение благодаря тому, что была источником надежных обязательств для купцов со всей Европы.

Германия была раздробленной страной, в ней не было единоличной власти. Множество князей, герцогов и т. д. старались наладить взаимовыгодные отношения с Ганзой. Местной власти это было полезно, потому что в городах союза торговля шла гораздо активнее, что позволяло получать дополнительные налоговые платежи.

Защита интересов участников рынка

Ганзейский союз защищал интересы купцов с помощью санкций, направленных против тех городов, власть в которых притесняла торговцев. Например, так случилось в 1358 году. Тогда власти города Брюгге не смогли обеспечить безопасность купцов из Германии. Владельцев дорогостоящих товаров могли ограбить или просто обмануть во время совершения сделки, после чего им некуда было идти за помощью.

К этому конфликту подключился Ганзейский союз. В него входили десятки богатейших европейских городов. Все они одновременно ввели санкции против Брюгге. Эмбарго привело к тому, что этот город не мог торговать со своими соседями и начал торговаться. После этого Брюгге пришлось исполнять свои обязательства перед купцами. Оппортунистическое поведение властей города прекратилось только после вмешательства могущественной третьей силы. Ганзейский союз действительно обладал огромным влиянием в европейской торговле, благодаря чему мог защищать купцов во множестве стран. Его влиятельность происходила из строгой дисциплины городов-членов объединения. Если принималось общее решение (например, наложить эмбарго на нарушителя договоренностей), то все участники союза соблюдали его.

Репутация и закон

Репутация, как фактор, помогающий избегать оппортунистического поведения, эффективна только в статичном обществе, где на протяжении многих лет действуют одни и те же законы. Когда участники сделки знают, что в среде приняты надежные нормы и правила, их доверие друг к другу и уверенность повышаются. Меняющиеся условия, наоборот, влекут за собой неустойчивость деловых отношений и оппортунистическое поведение. Экономика по-разному развивается в малых и больших обществах.

Чем больше рынок и население, участвующее в торговле, тем менее значимым становится механизм репутации. Ему на смену приходит закон. В средневековой Европе основой отношений между торговцами были купеческие кодексы поведения. Это были неписанные нормы поведения, принятые в качестве традиции.

Государственная борьба с оппортунистическим поведением

Когда был открыт Новый Свет и европейские рынки заметно увеличились, регулировать отношения с помощью механизма репутации стало крайне сложно. Оппортунистическое поведение некоторых торговцев можно было остановить только с помощью вмешательства государства в экономику. В средние века королевская власть была крайне слабой из-за торжества феодализма. Теперь политический центр в каждой стране начал диктовать законы экономических отношений. Вводились пошлины, обманщики и спекулянты преследовались судом и т. д. Постепенно сложилась современная система, основой которой стало четкое и всеобщее законодательство. Государственное воздействие (тюремное заключение, конфискация имущества) оказалось лучшим способом предотвращения оппортунистического поведения в экономике.

Механизм репутации превращался в законодательные нормы постепенно. Сначала в Европе появилась система коммерческого права, а также неформальные судьи, которые распространяли по глобальному рынку информацию о злостных нарушителях. Например, так было в XII–XIII вв. во французской Шампани. Ярмарки этого региона были важнейшим связующим звеном между Северной и Южной Европой. Купцы самоорганизовывались для того, чтобы прекратить оппортунистическое поведение злоумышленников. Постепенно эту роль модератора торговли переняло государство.

Источник