Контроль за состоянием воздушной среды

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе производственных помещений осуществляют в зависимости от того, к какому классу опасности они относятся.

Установлены два вида контроля: непрерывный — для веществ 1-го класса опасности; периодический для веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности.

Для определения загазованности воздуха используют колориметрический метод, основанный на быстропротекающих химических реакциях с изменением цвета реагирующих веществ.

Например, определение акролеина основано на взаимодействии его с триптофаном . При этом реакция сопровождается окрашиванием в фиолетовый цвет.

Сернистый ангидрид в присутствии фуксина краснеет.

Аммиак и щелочной раствор реактива Несслера дают реакцию желтого цвета.

Для количественного определения в воздухе вредных газов и паров используют газоанализаторы различных типов. Одним из простейших переносных приборов является универсальный газоанализатор УГ. Газоанализатор состоит из общего для всех определяемых веществ воздухозаборного устройства и индикаторных трубок. При просасывании через индикаторную трубку воздуха с исследуемым газом происходит изменение окраски индикатора. Длина окрашенного столбика в индикаторной трубке пропорциональна концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны. Для определения окислов азота, сернистого ангидрида, сероводорода, хлора, аммиака используют автоматически регистрирующие газоанализаторы, газоанализаторы инфракрасного поглощения, а также фотоэлектроколориметры.

Постоянный контроль за содержанием в воздухе производственных помещений паров и газов вредных веществ может осуществляться при помощи автоматических газоанализаторов ФГЦ, ФК, ФЛС. В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ автоматические газоанализаторы включают сигнализацию. Для аммиачных холодильных установок разработан сигнализатор-индикатор концентрации аммиака в воздухе типа СКА, отключающий электроснабжение установки с одновременным включением аварийной вентиляции.

Содержание в воздухе взрывоопасных газов (метана, пропана, водорода, ацетилена и др.), а также углекислого газа определяют переносным оптическим газоопределителем ШИ (шахтный интерферометр). Для сигнализации содержания паров этилового и метилового спиртов в воздухе используют прибор СВК.

Для анализа воздушной среды применяют также методы, основанные на газовой хроматографии, поляграфической, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии.

Для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров (метана, пропана, бутана и др.) предназначен стационарный сигнализатор «Сигнал-03».

Основным методом оценки запыленности воздуха в производственных помещениях является весовой метод в сочетании с определением дисперсности пыли (размеров частиц).

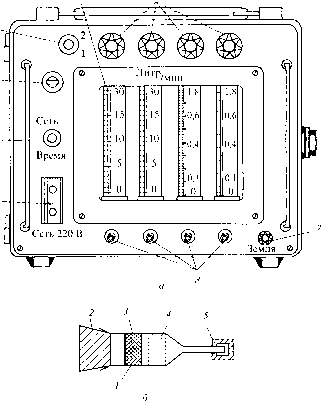

Этот метод основан на принципе получения привеса фильтра при прохождении через него определенного объема исследуемого воздуха. Фильтры выполняют из гигроскопичной ваты, тонкого стеклянного или минерального волокна. Простейшим прибором для отбора проб воздуха, загрязненного пылью, является аспиратор модели М-822. Он состоит из воздуходувки, создающей разрежение, реометров, предназначенных для измерения количества проходящего воздуха, и регулирующих устройств (рис.).

Рис. Общий вид аспиратора и аллонжа: а — аспиратор; 1 — выходная колодка; 2 — тумблер; 3 — гнездо предохранителя; 4 — предохранительный клапан; 5 — реометр; 6 — ручки вентилей реометров (регулируют скорость отбора проб); 7- клемма для заземления; 8 — штуцера; б — аллонж; 1 — стеклянная трубка; 2 — пробка; 3 — стекловата; 4 — сетка металлическая; 5 — крышка

Кроме весового применяют фотоэлектрический метод, основанный на изменении светового потока, проходящего через слой исследуемого воздуха. Световой поток, падая на пластинку фотоэлемента, возбуждает электрический ток в цепи, который регистрируется гальванометром.

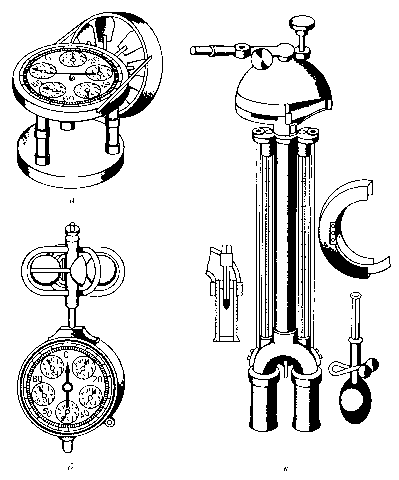

Состояние микроклимата контролируют различными приборами. Для измерения относительной влажности воздуха в рабочей зоне применяют психрометры двух типов: стационарный психрометр Августа и аспирационный психрометр Ассмана (рис.в).

Рис. Приборы для контроля относительной влажности и скорости движения воздуха: а — крыльчатый анемометр; б — чашечный анемометр,- в — аспирационный психрометр

Психрометры состоят из сухого и мокрого термометров. Резервуар мокрого термометра находится во влажной среде. По разности показаний термометров, пользуясь психометрической таблицей, определяют относительную влажность воздуха. Психрометр Августа следует располагать вдали от нагретых поверхностей, иначе влияние лучистого тепла будет искажать показания термометров.

Более совершенным и точным по сравнению с психрометром Августа является аспирационный психрометр Ассмана. Достоинство этого прибора состоит в том, что его термометры размещены в металлических никелированных трубках. Шарики термометров защищены от действия лучистого тепла никелированными гильзами.

В верхней части прибора помещается вентилятор с часовым механизмом. Вентилятор приводят в движение от пружины, которую заводят вручную. Воздух, нагнетаемый вентилятором, проходит через металлические трубки с установленными в них сухим и мокрым термометрами со скоростью, исключающей влияние воздушного потока помещения на показания психрометра. Температура на термометре устанавливается примерно через 3 мин после включения вентилятора. При изменении влажности шарик мокрого термометра, окруженный матерчатым колпачком, периодически смачивают водой. К паспорту прибора приложены психрометрические таблицы.

Для измерения скорости движения воздуха применяют крыльчатые и чашечные анемометры (см. рис. а, б). Крыльчатый анемометр применяют для измерения скорости воздуха в пределах 0,3 . 10 мм/с. Он состоит из колеса с алюминиевыми лопастями, укрепленными^-на оси, конец которой снабжен червячной передачей, приводящей во вращение стрелки. Шкалы градуированы в метрах, показывающих путь, пройденный потоком воздуха. Секундомер учитывает время отсчета — от 30 до 60 с.

Чашечный анемометр применяют для измерения скоростей движения воздуха от 1,0 до 30 м/с. Он принимает движение воздуха насаженными на ось металлическими полушариями. При определении скорости предварительно записывают показания прибора до измерения, затем помещают анемометр на то место, где требуется измерить скорость воздуха. Для преодоления инерционного сопротивления анемометру дают в течение 30 с вращаться вхолостую, после чего включают механизм прибора и секундомер. Через 1 . 2 мин механизм прибора и секундомер выключают. Разница между показаниями прибора до и после замера, отнесенная к времени, в течение которого проводился замер, представляет цену деления шкалы анемометра, соответствующую измеряемой скорости. Зная цену деления, по прилагаемому к каждому анемометру градуировочному графику определяют скорость движения воздуха.

Измерение интенсивности тепловых излучений осуществляют актинометром ЭТМ-Н.

Принцип его действия основан на термоэлектрическом эффекте. Актинометр состоит из термобатареи в виде окрашенных в белый и черный цвета пластинок (термоэлементов), спаянных между собой. Черные пластины предназначены для поглощения, а белые для отражения теплового излучения. Возникающий в результате разности температур спаев термоэлектрический ток определяют по шкале гальванометра, расположенной с обратной стороны прибора. Градуированная шкала рассчитана на интенсивность излучения до 84 Дж/(м 2 -с) (1 Вт = 1 Дж/с). При определении излучения стрелку при помощи корректора устанавливают на нуль, прибор поворачивают по направлению источника теплового излучения, удерживая его за ручку, и сдвигают крышку вниз.

Наблюдая за стрелкой прибора, через несколько секунд делают отсчет и закрывают крышку.

На рабочих местах при обслуживании печей СВЧ необходимо не реже одного раза в год производить измерения интенсивности излучения. Измерения следует выполнять при максимально используемой излучаемой мощности.

Для измерения плотности потока энергии в диапазоне СВЧ применяют приборы П3-13, ПЗ-9, которые позволяют производить измерения в пределах 0,02 . 316м- Вт/см 2 . Плотность потока энергии можно также измерять с помощью приборов МЗ-1, МЗ-2, радар-тестеров ГК4-14, ГК4-ЗА.

Для контроля превышения уровня излучения СВЧ может быть использован индикатор (сигнализатор) СВЧ-колебаний П2-2.

Измеряемой величиной является напряженность магнитного поля. Принцип работы приборов заключается в том, что в антенне приборов электрическое поле создает электродвижущую силу, которая усиливается с помощью транзисторного усилителя, выпрямляется полупроводниковыми диодами и измеряется стрелочным микроамперметром. Антенна представляет собой симметричный диполь, выполненный в виде двух металлических пластин, размещенных одна над другой. Поскольку наведенная в симметричном диполе электродвижущая сила пропорциональна напряженности электрического поля, шкала миллиамперметра отградуирована в киловольтах, деленных на метр. Время пребывания человека в электромагнитном поле при напряженности 5 кВ/м в течение рабочего времени не ограничивается.

Источник

Методы анализа и контроля состояния воздушной среды на производстве

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе производственных помещений осуществляют в зависимости от того, к какому классу опасности они относятся.

Установлены два вида контроля: непрерывный — для веществ 1-го класса опасности; периодический для веществ 2-го, 3-го и 4-го классов опасности.

Для определения загазованности воздуха используют колориметрический метод, основанный на быстропротекающих химических реакциях с изменением цвета реагирующих веществ.

Для количественного определения в воздухе вредных газов и паров используют газоанализаторы различных типов. Одним из простейших переносных приборов является универсальный газоанализатор УГ. Газоанализатор состоит из общего для всех определяемых веществ воздухозаборного устройства и индикаторных трубок. При просасывании через индикаторную трубку воздуха с исследуемым газом происходит изменение окраски индикатора. Длина окрашенного столбика в индикаторной трубке пропорциональна концентрации вредного вещества в воздухе рабочей зоны. Для определения окислов азота, сернистого ангидрида, сероводорода, хлора, аммиака используют автоматически регистрирующие газоанализаторы, газоанализаторы инфракрасного поглощения, а также фотоэлектроколориметры.

Постоянный контроль за содержанием в воздухе производственных помещений паров и газов вредных веществ может осуществляться при помощи автоматических газоанализаторов ФГЦ, ФК, ФЛС. В случае превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ автоматические газоанализаторы включают сигнализацию. Для аммиачных холодильных установок разработан сигнализатор-индикатор концентрации аммиака в воздухе типа СКА, отключающий электроснабжение установки с одновременным включением аварийной вентиляции.

Содержание в воздухе взрывоопасных газов (метана, пропана, водорода, ацетилена и др.), а также углекислого газа определяют переносным оптическим газоопределителем ШИ (шахтный интерферометр). Для сигнализации содержания паров этилового и метилового спиртов в воздухе используют прибор СВК.

Для анализа воздушной среды применяют также методы, основанные на газовой хроматографии, поляграфической, ультрафиолетовой и инфракрасной спектроскопии.

Для непрерывного контроля довзрывоопасных концентраций многокомпонентных воздушных смесей горючих газов и паров (метана, пропана, бутана и др.) предназначен стационарный сигнализатор «Сигнал-03».

Основным методом оценки запыленности воздуха в производственных помещениях является весовой метод в сочетании с определением дисперсности пыли (размеров частиц).

Этот метод основан на принципе получения привеса фильтра при прохождении через него определенного объема исследуемого воздуха. Фильтры выполняют из гигроскопичной ваты, тонкого стеклянного или минерального волокна. Простейшим прибором для отбора проб воздуха, загрязненного пылью, является аспиратор модели М-822. Он состоит из воздуходувки, создающей разрежение, реометров, предназначенных для измерения количества проходящего воздуха, и регулирующих устройств.

Источник

Методы контроля воздушной среды

Для оценки вредности и уровня безопасности химического вещества в воздухе рабочей зоны устанавливается его предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны является максимально разовой.

Контроль состояния воздушной среды производственных помещений проводится по графику, утвержденному главным инженером предприятия.

Отбор проб воздуха производится в рабочей зоне на расстоянии 0,5 м от источников выделения вредных веществ в условиях действующей приточно-вытяжной вентиляции вне действия факела приточной вентиляции и открытых окон.

Обычно периодичность отбора проб и анализа устанавливается в зависимости от класса опасности веществ: 1-го класса опасности — не реже одного раза в 10 дней, 2-го — не реже одного раза в месяц, 3-го и 4-го классов опасности не реже одного раза в квартал.

Для контроля воздушной среды применяются лабораторные, индикационные и экспресс-методы. Существуют также автоматические приборы контроля газовой среды.

Лабораторные методы очень точны и дают возможность определить микроколичества токсических веществ в воздухе. В этом случае проба воздуха отбирается в производственном помещении, а анализируется в лаборатории. Однако они требуют значительного времени и применяются главным образом в исследовательских работах. Для этой цели используют различные методы химического (объемные и весовые) и физико-химического (фотоколориметрия, спектроскопия, кулонометрия, хроматография, полярография и др.) анализа.

Индикационные методы отличаются простотой, позволяют быстро определить качественный состав загрязнителей. Эти методы применяются в случаях, когда нежелательно присутствие токсических веществ в помещениях даже в малых концентрациях, а при их наличии требуются особые срочные меры (пуск аварийной вентиляции, нейтрализация загазованного участка, применение средств индивидуальной защиты и т.д.). Однако количественное определение токсических веществ в воздухе при помощи индикационных методов можно произвести весьма ориентировочно.

В основу индикационных методов положены цветные реакции между загрязненным воздухом и поглотительным раствором или реактивной бумажкой. По интенсивности окрашивания поглотителя можно ориентировочно судить о концентрации определяемого вещества в воздухе. Так, бумажка, пропитанная уксуснокислым свинцом, чернеет в присутствии следов сероводорода; бумажка, пропитанная парами диметиламинобензольдегида (бумажка Прокофьева), краснеет в присутствии следов фосгена и т.д.

Экспресс-методы служат для качественного и количественного определения концентрации вредных паров и газов непосредственно в рабочей зоне. Для проведения контроля применяются газоанализаторы марок УГ, химический газоопределитель ГХ, газоанализатор типа ПГФ 2М1-ИЗГ и др.

Экспресс-методы преимущественно основаны на получении цветной реакции при взаимодействии определяемого вещества с твердым сорбентом — индикаторным порошком, помещенным в узенькую стеклянную трубку. При просасывании загрязненного воздуха через трубку индикаторный порошок окрашивается на определенную длину, по величине которой судят о концентрации определяемого вещества. Основные положения линейно-колористического метода реализованы в газоанализаторах УГ-1 и УГ-2.

Автоматические газоанализаторы непрерывного действия осуществляют обычно непрерывную регистрацию уровня загазованности на диаграммной ленте. Они могут обладать различной чувствительностью. Газоанализаторы, настроенные на уровни ПДК или показатели взрывоопасности, при достижении соответствующей концентрации дают световой или звуковой сигнал, автоматически включают вентиляцию и др. Такие приборы называются газосигнализаторами.

Для определения концентрации пыли в воздухе существует несколько методов:

♦ аспирационный — основан на просасывании воздуха через пористые материалы или через жидкости (воду, масла). Однако чаще всего используют стандартные фильтры;

♦ седиментационный — основан на естественном оседании пыли на стеклянные пластинки с последующим расчетом массы пыли на 1 м 2 поверхности;

♦ электростатический — заключается в создании поля высокого напряжения, в котором пылевые частицы электризуются и притягиваются к электродам;

♦ фотометрический — пылевые частицы регистрируются с помощью сильного бокового света;

♦ радиоизотопный — основан на определении массы задержанной фильтром пыли по степени ослабления потока β-частиц, прошедших через фильтр до его запыления и после.

Источник