Принципы консервирования и классификация молочных консервов

Молочные консервы — это продукты из натурального молока или молока с пищевыми наполнителями, которые в результате обработки (стерилизации, сгущения, сушки, добавления веществ, повышающих осмотическое давление среды и упаковки) сохраняют длительное время свои свойства без существенных изменений.

Главной причиной порчи молока является наличие в нем микроорганизмов. Поэтому основная задача при консервировании молока и молочных продуктов — прекратить жизнедеятельность микроорганизмов.

По классификации Никитинского методы консервирования основаны на трех важнейших принципах: биоза, анабиоза и абиоза.

Биоз (принцип жизни). При консервировании по принципу биоза используется естественный иммунитет живых организмов против микроорганизмов. На этом принципе основано хранение молока в период бактерицидной фазы.

Анабиоз (принцип скрытой жизни). Сущность анабиоза состоит в подавлении бактериальных процессов в продукте химическими и физическими способами. К анабиозу относится:

• термоанабиоз, сущность которого заключается в охлаждении продукта (психроанабиоз) и замораживании (криоанабиоз);

• ксероанабиоз — удаление из продукта воды до минимального количества, при котором замедляются микробиологические и ферментативные процессы (сушка молока);

• осмоанабиоз — повышение осмотического давления, приводящее к плазмолизу бактериальных клеток (консервирующее действие сахарозы);

• наркоанабиоз — воздействие на микроорганизмы азота, углекислого газа, вакуума.

Абиоз (принцип отстутствия жизни). На этом принципе основано полное прекращение жизни микроорганизмов, которое достигается за счет тепловой, лучевой стерилизации, механической стерилизации (бактофугирование), химической стерилизации (применение антисептиков, антибиотиков).

В практике молочно-консервной промышленности при производстве консервов в основном применяются три принципа консервирования: ксероанабиоз (сушка молока); осмоанабиоз (сгущение молока); абиоз (стерилизация).

Молочные консервы классифицируются по различным признакам, но в основном учитываются принципы консервирования, технология, химический состав и др.

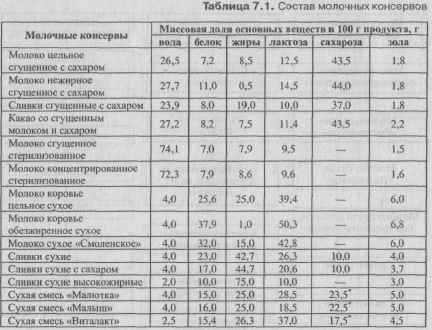

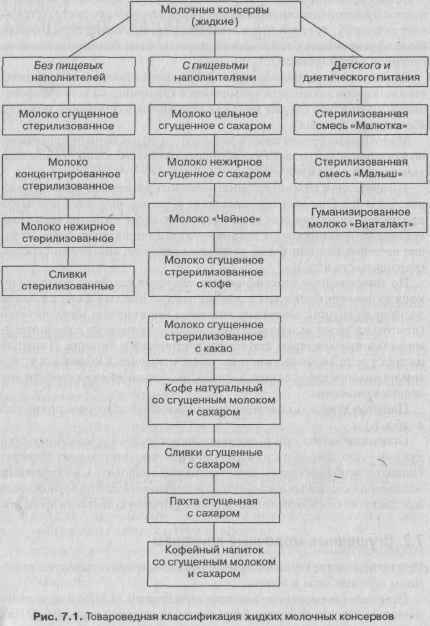

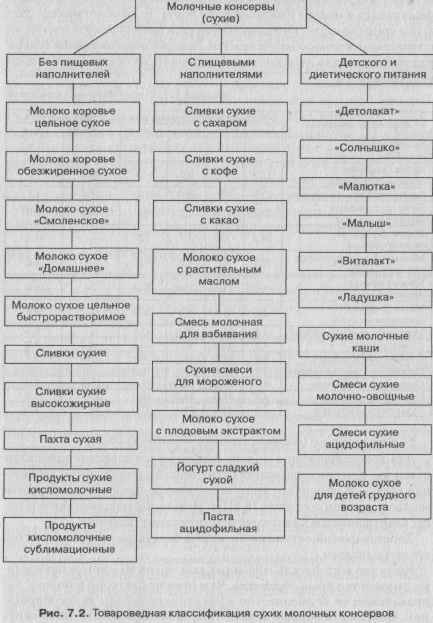

Товароведная классификация молочных консервов приведена на рис. 7.1 и 7.2. Она дает представление о назначении и ассортименте продуктов, учитывая основные потребительские свойства молочных консервов (физическое состояние продукта, его натуральность, наличие пищевых наполнителей, целевое назначение, химический состав, сохраняемость и др.).

По товароведной классификации молочные консервы подразделяются на два основных класса: жидкие и сухие. Каждый из этих классов делится на группы: молочные консервы без пищевых наполнителей (приготовленные на натуральном сырье); с пищевыми наполнителями; молочные консервы детского и диетического питания. В каждой из трех групп возможна систематизация молочных консервов с учетом их химического состава, технологии, биологических свойств, целевого назначения.

Пищевая ценность основных видов молочных консервов приведена в табл. 7.1.

Основная задача при консервировании молока и молочных продуктов — это сохранить их качество в течение длительного времени. Однако способ консервирования не должен приводить к необратимым изменениям составных частей сухого вещества молока и по возможности максимально сохранить пищевую и биологическую ценность продукта.

Источник

Молоко для консервирования

По биологическому воздействию на микрофлору и ферменты в основу систематизации способов консервирования пищевых продуктов положены следующие физиологические процессы: биоз (наличие жизни), анабиоз (подавление жизни) и абиоз (отсутствие жизни).Консервирование молока основано на абиозе и анабиозе.

Для уничтожения микроорганизмов и инактивации ферментов (абиоз) отдельно или совместно могут быть использованы ультразвуковые колебания, ионизирующее излучение, антибиотики, химические вещества и тепловое воздействие. В результате применения этих способов происходит стерилизация пищевых продуктов, т. е. обеспложивание или гибель микроорганизмов. Стерилизация считается эффективной, если отмирают микроорганизмы как в вегетативной, так и споровой формах.

Впервые возможность разрушения клеточной структуры с помощью ультразвуковых колебаний была установлена в 1904 г. С 1927 г. ведутся систематические исследования по использованию этого явления для уничтожения микроорганизмов в пищевых продуктах, однако природа действия ультразвука до конца еще не раскрыта.

Ультразвуковые колебания воздействуют на микрофлору, составные части молока и в том числе на ферменты. Поэтому применять ультразвуковую обработку при консервировании молока следует при обязательном соблюдении оптимальных параметров, не вызывающих существенных химических, питательных и вкусовых изменений продукта.

В молочной промышленности осваиваются гидродинамические генераторы звуковых и ультразвуковых колебаний.

Гидродинамические вибраторы, работающие в бескавитационном режиме (при давлении не более 0,3 МПа), разрушают оболочки микроорганизмов, вызывают физиологические изменения в клетках, «расшатывают» компоненты клеточных структур.

Микробиологическая обсемененность молока уменьшается в 2-3 раза при незначительных энергетических затратах на его обработку.

При обработке молока ультразвуком следует иметь в виду, что чувствительность бактерий к звуковым волнам колеблется в больших пределах. Этим объясняется различная эффективность воздействия ультразвука на микрофлору, что обусловливает ограниченность практического использования его.

В производстве молочных консервов обработку молока ультразвуковыми колебаниями следует рассматривать как дополнительную меру воздействия на микрофлору, способствующую повышению эффективности основного приема консервирования.

Способ стерилизации ионизирующим излучением достаточно прост, не требует больших затрат электроэнергии. В зависимости от длины волн применяют коротковолновое, ультрафиолетовое и лазерное излучения.

На коротковолновые, ионизирующие излучения (менее 10 нм), характеризующиеся большой энергией квантов, разные виды микроорганизмов реагируют неодинаково. Ионизирующее излучение для консервирования молока применяют только в том случае, если оно им поглощается. Дозы ионизирующего излучения, эффективно воздействующие на микрофлору и ферменты молока, составляют 629,2-20,64 Кл∙кг -1 .

Для инактивации ферментов требуются большие дозы излучения. При этом наиболее существенно воздействие на белковый комплекс, сопровождающееся отщеплением от него кальция, магния и фосфора.

Следствием этого является значительное повышение вязкости молока и снижение его растворимости. Ионизирующее излучение можно применять только в сочетании с другими видами стерилизации, так как в результате его использования происходят изменения составных частей молока. При стерилизации молока УФ-лучами микроорганизмы также уничтожаются, но вкусовые и питательные достоинства продукта ухудшаются.

Эксперименты по воздействию лазерного излучения на молоко показали, что его спектральные характеристики при дозах облучения 1-10 Дж•см -2 и длинах волн 337, 351, 364, 633 нм изменяются незначительно, что позволило высказать предположение о возможности использования лазерного излучения для нетепловой стерилизации молока.

Тепловой эффект электромагнитного излучения высокой частоты также вызывает отмирание микроорганизмов.

Стерилизация возможна и с помощью антибиотиков. Однако не существует единого мнения о целесообразности промышленного использования антибиотиков для консервирования молока. Общими являются только рекомендации в отношении выбора антибиотиков.

Например, рекомендуется использовать те антибиотики, которые не применяют в терапии, а также только как дополнительное средство при одном из основных способов консервирования.

Из числа таких антибиотиков наибольшее распространение в пищевой промышленности получил низин. Низин небактерициден для плесеней и дрожжей, антибиотически активен в зависимости от рН среды и лишь по отношению к бактериям, хотя на многие грамотрицательные бактерии он не действует. В органах пищеварения разрушается ферментами пищеварительного тракта.

Усвоение продукта, содержащего низин, не снижается. Действие его заключается в расшатывании спор микроорганизмов, благодаря чему они становятся более доступными для теплового воздействия, менее термоустойчивыми, что позволяет несколько смягчать режимы стерилизации в производстве сгущенного стерилизованного молока. Законодательством применение низина разрешается не для всех продуктов и не во всех странах.

Теоретически возможная стерилизация молока химическими веществами практического использования не получила.

Химические вещества, токсически воздействующие на бактерии, обычно вызывают порчу молока. Среди них только сорбиновая кислота и ее соли, оказывающие сильное бактерицидное действие на дрожжи и плесени, нашли применение в молочной промышленности. Они нетоксичны для человека, не имеют вкуса и запаха. В организме сорбиновая кислота окисляется с образованием безвредных веществ.

Совместное применение сорбиновой кислоты и низина позволяет воздействовать на более широкий спектр микрофлоры, подлежащей уничтожению. Однако и такую комбинацию следует использовать как вспомогательное средство.

Из всех видов стерилизации наибольшее распространение в производстве молочных консервов получила тепловая обработка инжекцией пара в молоко или нагреванием его через стенку при температуре выше 100 °С и соответствующей ей выдержке.

Биохимические основы отмирания микроорганизмов при тепловой стерилизации еще недостаточно изучены. Высказываются предположения, что оно наступает из-за инактивации ферментов.

Наряду с тепловой стерилизацией в производстве сгущенных молочных консервов нашло также применение консервирование, основанное на анабиозе. Из известных приемов такой обработки при консервировании молока используют замораживание свободной воды и повышение осмотического давления в продукте, основанное на понижении активности воды до уровня, при котором развитие микроорганизмов становится невозможным или в значительной степени подавляется.

Торможение биохимических процессов замораживанием и хранением пищевых продуктов в замороженном состоянии обусловлено изменением фазового состояния воды. При замораживании по мере снижения температуры продукта молекулы воды сближаются, силы их взаимного притяжения увеличиваются, слабеет броуновское движение. При энергии молекул воды ниже уровня энергии их постоянной ориентации начинается кристаллообразование, выделяется 335 кДж•моль -1 теплоты кристаллизации, устойчивость продукта к микробной порче повышается.

Термин «активность воды» был введен Скоттом в 1952 г. и в настоящее время является важнейшим параметром технологии консервирования пищевых продуктов. Активность воды ав характеризуется как способность ее к улетучиванию из раствора по сравнению со способностью к улетучиванию чистой воды при той же температуре.

Величина активности воды считается основным фактором, регулирующим взаимоотношения микроорганизмов с водой. Так, минимум влаги, доступный для жизнедеятельности микроорганизмов, и соответствующая ему активность воды составляют для бактерий 20-30 % при ав не ниже 0,94-0,9; дрожжей и плесеней 11-13% при ав не ниже 0,88-0,8.

В производстве молочных консервов как вторичное обсеменение продуктов наиболее опасны осмофильные дрожжи. Они могут размножаться при активности воды, близкой к 0,73. Следовательно, только при активности воды меньше 0,7 пищевые продукты сохраняются без порчи в течение длительного времени.

Эффективность воздействия температуры замораживания на микроорганизмы можно оценить по снижению активности воды.

Источник

Принципы консервирования молочных продуктов

Молочные консервы — это продукты из натурального молока или молока и пищевых наполнителей (компонентов), которые в результате специальной обработки могут длительное время сохранять свои свойства без изменений.

Изменение свойств и порча пищевых продуктов вызываются главным образом действием микроорганизмов, обусловливающих гниение, гликолиз, липолиз, изменение цвета, запаха, консистенции и другие пороки.

Для того чтобы надежно предохранить продукты от порчи, необходимо создать, такие условия хранения либо так видоизменить их свойства, чтобы попавшие в них микробы были уничтожены или не могли развиваться.

Используя биологические принципы, все методы консервирования можно разделить на три основные группы:

методы, основанные на принципе биоза, т. е. поддержания жизненных процессов в сырье (молоке) и использования его естественного иммунитета;

методы, основанные на принципе анабиоза, т. е. на подавлении (замедлении) жизнедеятельности микроорганизмов при помощи различных физических, химических и биологических факторов;

методы, основанные на принципе абиоза. т. е. на полном прекращении всех жизненных процессов, как в сырье, так и в микроорганизмах.

Ни один из принципов, положенных в основу этой классификации, не может быть осуществлен на практике в чистом виде. Однако каждый метод консервирования характеризуется преобладанием какого-либо одного принципа, и поэтому приведенная классификация помогает лучше уяснить сущность этих методов.

Биоз — поддержание в продукте или сырье жизненных процессов, препятствующих развитию микроорганизмов, а также использование естественного иммунитета сырья. Так, в свежевыдоенном молоке содержатся бактерицидные вещества, губительные для микроорганизмов, которые в течение определенного отрезка времени не могут размножаться (бактерицидная фаза молока).

Анабиоз— подавление биологических и физико-химических процессов, протекающих в сырье, пищевых продуктах и населяющей их микрофлоре. Различают несколько разновидностей анабиоза: термоанабиоз, ксероанабиоз, осмоанабиоз, наркоанабиоз и ценоанабиоз.

Термоанабиоз — охлаждение (психроанабиоз) и замораживание (криоанабиоз). При охлаждении молока (2-10 °С) снижается биологическая и биохимическая активность микрофлоры и ферментов молока. При замораживании (-12 — -25 °С) ферментные процессы прекращаются и микробиальная клетка не размножается. В замороженном состоянии можно хранить сырое молоко, сливки, творог, сгущенное молоко.

Ксероанабиоз — прекращение развития микробов путем удаления из продукта воды или доведения ее до минимального количества, при котором микробиологические и ферментные процессы максимально подавляются.

В молочной промышленности применяют сушку молока и молочных продуктов, в которых погибает часть вегетативных форм микробов, а жизнеспособность спор сохраняется. При увлажнении продукта микроорганизмы начинают развиваться, что приводит к его порче.

Осмоанабиоз — подавление развития микроорганизмов созданием высоких концентраций сухих осмотически деятельных веществ в продукте, в результате чего происходит плазмолиз клетки.

Используют консервирующее действие сахарозы, глюкофруктозных сиропов, галактозы в производстве сгущенных молочных консервов с сахаром. Требуемое для эффективного консервирования осмотическое давление 16-18 МПа обеспечивается при концентрации в сгущенном молоке сахарозы 62,5-63,3 % или глюкозы 35-36 %, поскольку молярность растворов глюкозы почти вдвое больше, чем сахарозы. Осмотическое давление 1%-ного раствора сахарозы около 0,07 МПа, глюкозы 0,12 МПа.

Некоторые микроорганизмы адаптируются к повышенному осмотическому давлению и могут развиваться в сгущенных молочных продуктах с сахаром. В связи с этим для предупреждения порчи их необходимо хранить при низких температурах.

Наркоанабиоз — ингибирующее воздействие на микроорганизмы кислорода, углекислого газа, азота. Молоко и сухие продукты хранят в среде азота или углекислого газа.

Ценоанабиоз — подавление жизнедеятельности вредной микрофлоры путем введения полезных микроорганизмов и создания благоприятных условий для их развития. Используется при производстве кисломолочных продуктов, сыра, кислосливочного масла, а также заменителей цельного молока с применением заквасок молочнокислых бактерий, подавляющих развитие гнилостных микробов.

Абиоз — полное прекращение жизненных процессов в сырье, продукте и микрофлоре. Наблюдается при стерилизации продуктов.

Тепловая стерилизация — действие высокой температуры, вызывающей гибель клеток микробов в результате денатурации белка и других необратимых изменений в цитоплазме.

Молоко стерилизуют при высокой температуре (105-107, 130-150 °С).

Лучевая стерилизация осуществляется под действием ультрафиолетовых лучей. Наибольшим бактерицидным свойством обладают лучи с длиной волны 200-295 нм. Применяют для обеззараживания тары, воздуха, поверхности стен, упаковочного материала, поверхности головок сыра и др.

Радиационная стерилизация (радаппертизация) — применение ионизирующих излучений для уменьшения количества микроорганизмов, инактивации ферментов, дезинсекции пищевых продуктов и сырья.

Облучение молока интенсивностью 1 кДж/кг способствует более продолжительному сохранению его при низких температурах. Однако при обработке молочных продуктов γ-лучами в них появляются посторонние запахи и привкусы, разлагается аскорбиновая кислота и быстро окисляется жир. Все это ограничивает применение ионизирующих излучений в молочной промышленности.

Химическая стерилизация — применение антисептиков и антибиотиков в целях подавления развития микроорганизмов в молочных продуктах.

Антисептики (сорбиновая кислота, сорбаты калия и натрия) добавляют в сгущенные молочные продукты с сахаром для подавления развития плесеней. Так, для подавления шоколадно-коричневой плесени сорбиновую кислоту в количестве 0,02 % массы продукта добавляют на стадии его охлаждения или в сахарный сироп.

Антибиотик низин используют при производстве стерилизованных молочных продуктов. Одновременно с тепловой обработкой он эффективно воздействует на спорообразующие бактерии при относительно мягких режимах. Стерилизацию проводят при 112 °С вместо 118 °С с выдержкой 10-12 мин вместо 18- 20 мин.

По принципам консервирования молочные консервы разделяют на три основные группы: по принципу абиоза — стерилизованные молочные консервы; по принципу осмоанабиоза — сгущенные молочные консервы с сахаром; по принципу ксероанабиоза — сухие молочные продукты.

Источник