Отсроченная имплантация и методика консервации лунки для минимизации утраты кости после удаления зуба

Тхэёп Ким, Чонбин Ли, Ынкён Пан

Отделение пародонтологии больницы Мокдон при Женском университете Ихва

Введение

Уменьшение объема альвеолярного гребня после удаления зубов является одним из факторов, затрудняющих имплантологическое лечение. Сопутствующая пневматизация синуса или тонкая вестибулярная костная стенка в переднем отделе еще больше осложняют работу хирурга. Методики сохранения альвеолярного гребня предотвращают выраженную резорбцию кости и упрощают имплантацию. В настоящей статье описывается отсроченная установка имплантатов двум пациентам с одиночными дефектами зубного ряда. Для минимизации утраты кости после удаления зубов использовали методику консервации лунок.

Клинический случай 1

- Пациент, 57 лет

- Жалобы на дискомфорт и подвижность зуба 15

- Диагноз: глубокие карманы в области зуба 15, подвижность зуба 3-ей степени

- Анамнез без особенностей

- Лечение:

- Удаление зуба 15, консервация лунки удаленного зуба с использованием

- аллогенного костного материала (0,5 см 3 , SureOss®; HansBiomed, Сеул, Корея);

- коллагеновой губки (Teruplug; Terumo Co. Ltd, Токио, Япония).

- Пародонтологическое лечение в течение 4-месячного периода заживления после удаления зубов.

- Установка имплантата в области зуба 15.

Закрытый синус-лифтинг и уплотнение кости с применением остеотомов (Osstem Co. Ltd, Сеул, Корея) и набора CAS (Osstem Co. Ltd, Сеул, Корея).

- Доступная высота кости = 8,4 мм

- Доступная толщина кости = 8,9 мм

- Имплантат TSIII SA, Ø 4 мм, длина 10 мм (Osstem Co. Ltd, Сеул, Корея)

- Имплантат устанавливали в ложе с усилием 12 Н

- Фиксация формирователя десны

- Контрольный осмотр через 2 мес. после операции.

Коэффициент стабильности имплантата (ISQ) составлял 76/74. Для его измерения использовали аппарат Osstell ISQ (Integration Diagnostics AB, Гетеборг, Швеция)

- Фиксация итоговой реставрации через 3 мес. после установки имплантата.

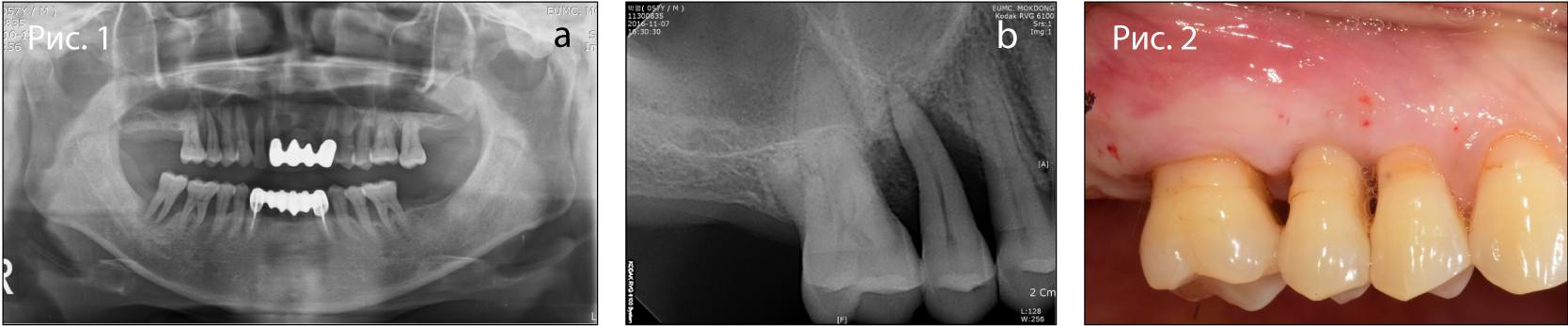

Рис. 1. Исходная рентгенограмма: (а) панорамный снимок, (b) прицельный снимок. Рис. 2. Исходная клиническая ситуация

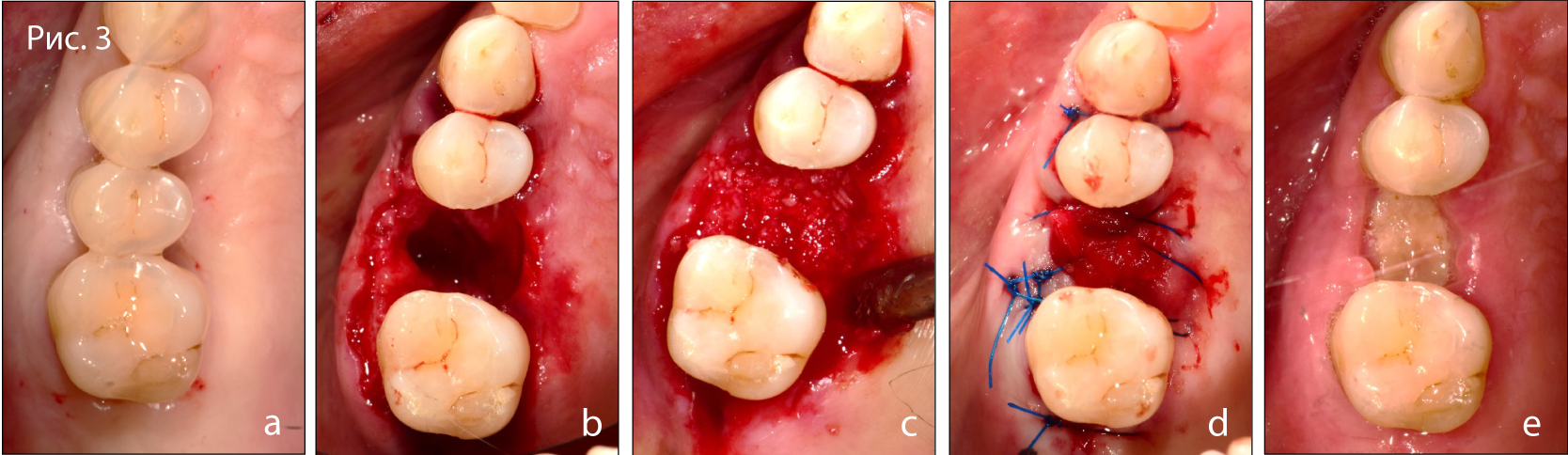

Рис. 3. (а) Клиническая картина до операции, (b) после удаления зуба, (c) после проведения костной пластики, (d) после применения коллагеновой губки и наложения швов, (e) после удаления швов

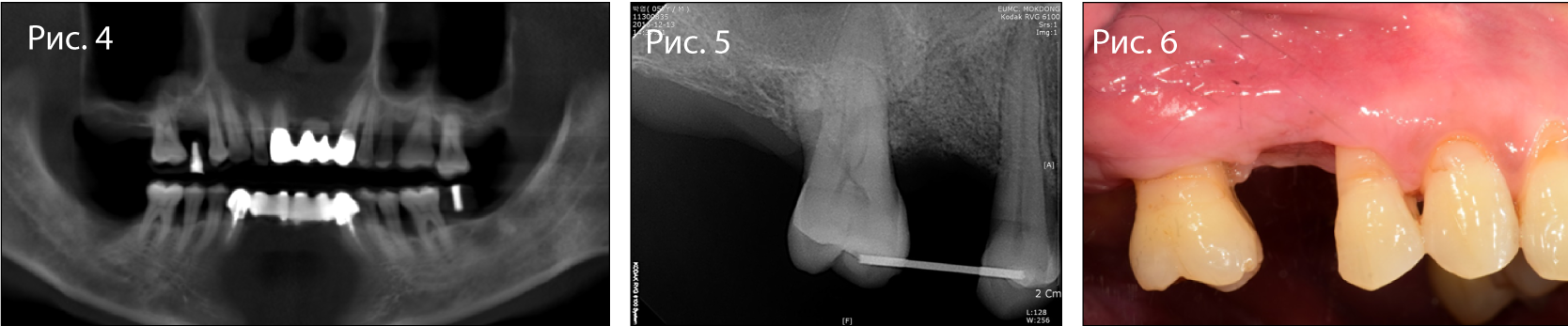

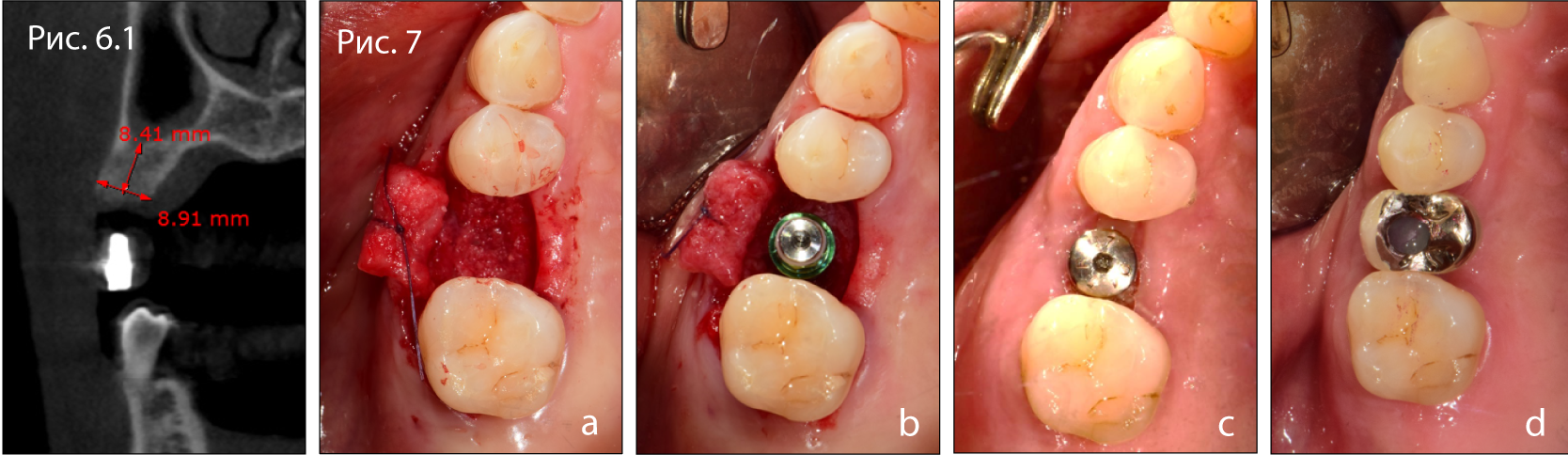

Рис. 4. Результаты КЛКТ-исследования с рентгенологическим шаблоном. Рис. 5. Прицельный снимок через 1 мес. после удаления зуба. Рис. 6. Клинический снимок через 4 мес. после удаления зуба

Рис. 6.1. Результаты КЛКТ-исследования: аксиальный срез. Рис. 7. Клиническая картина (а) после отслаивания лоскута, (b) установки имплантата, (c) ушивания, (d) фиксации итоговой реставрации

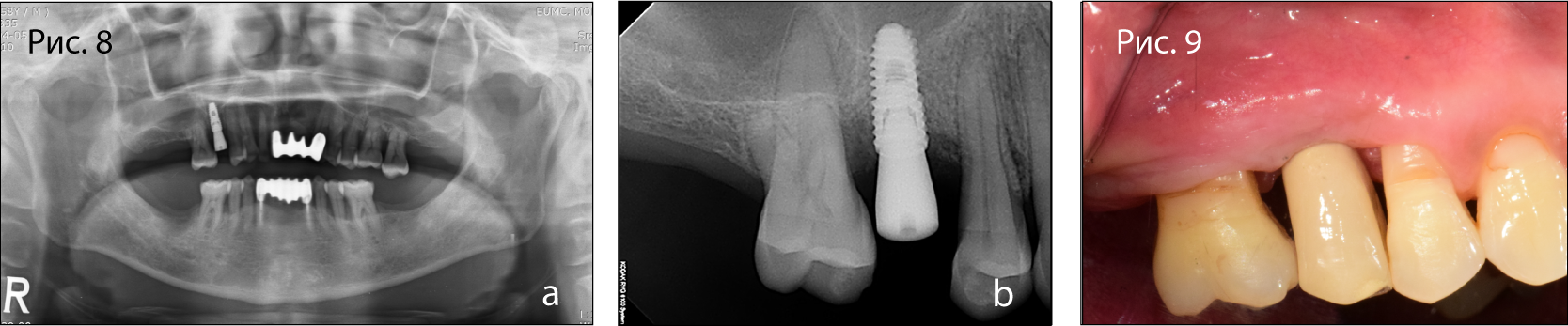

Рис. 8. Рентгенограмма после операции: (а) панорамный снимок, (б) прицельный снимок. Рис. 9. Итоговый клинический снимок

Клинический случай 2

- Пациент, 28 лет

- Жалобы на боль в области зубов 11 и 21, подозрение на перелом зубов 11 и 21

- Диагноз: перелом коронки и корня зуба 21

- Анамнез без особенностей

- Лечение:

- Удаление зуба 21, консервация лунки удаленного зуба с использованием

- ксеногенного костного материала с коллагеном; 250 мг (Bio-Oss® коллаген; Geistlich Biomaterials, Вольхузен, Швейцария);

- коллагеновой губки (Mucograft® Seal; Geistlich Biomaterials, Вольхузен, Швейцария).

- Установка имплантата в области зуба 21 в сочетании с:

— расширением альвеолярного гребня с помощью остеотомов (Osstem Co. Ltd, Сеул, Корея)

— направленной костной регенерацией с применением 0,5 г ксеногенного костного материала (Bio-Oss®; Geistlich Biomaterials, Вольхузен, Швейцария)

- Доступная толщина кости = 4,5 мм

- Имплантат TSIII SA, Ø 4 мм, длина 10 мм (Osstem Co. Ltd, Сеул, Корея)

- Имплантат устанавливали в ложе с усилием 20 Н

- Щелевидные дефекты вестибулярной костной стенки отсутствовали

- Фиксация формирователя десны

- Имплантат раскрыли через 2 мес. после установки

Коэффициент стабильности имплантата (ISQ) составлял 68/73. Для его измерения использовали аппарат Osstell ISQ (Integration Diagnostics AB, Гетеборг, Швеция)

- Фиксация итоговой реставрации через 6 мес. после установки имплантата.

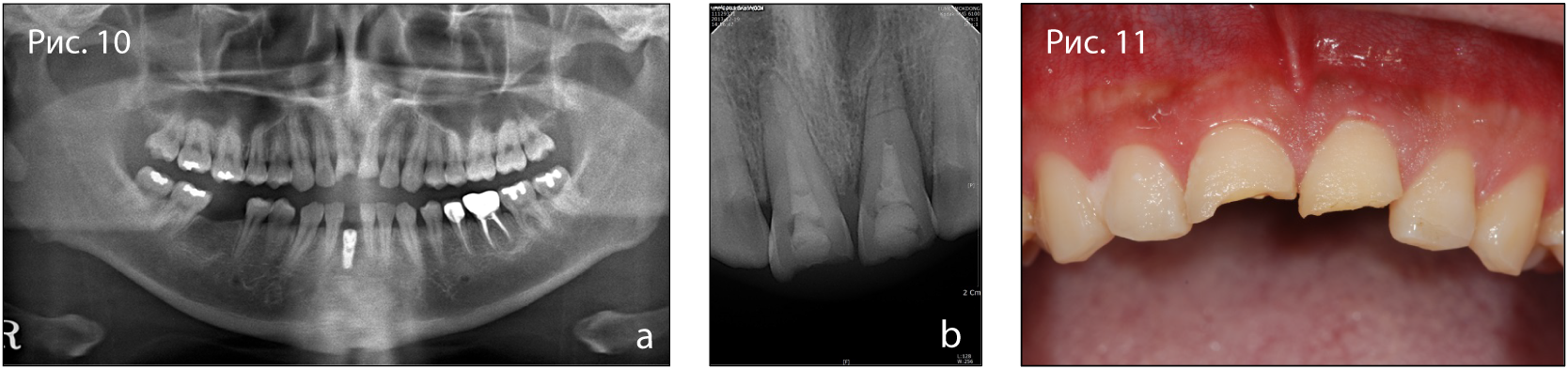

Рис. 10. Исходная рентгенограмма: (а) панорамный снимок, (б) прицельный снимок. Рис. 11. Клиническая картина до операции

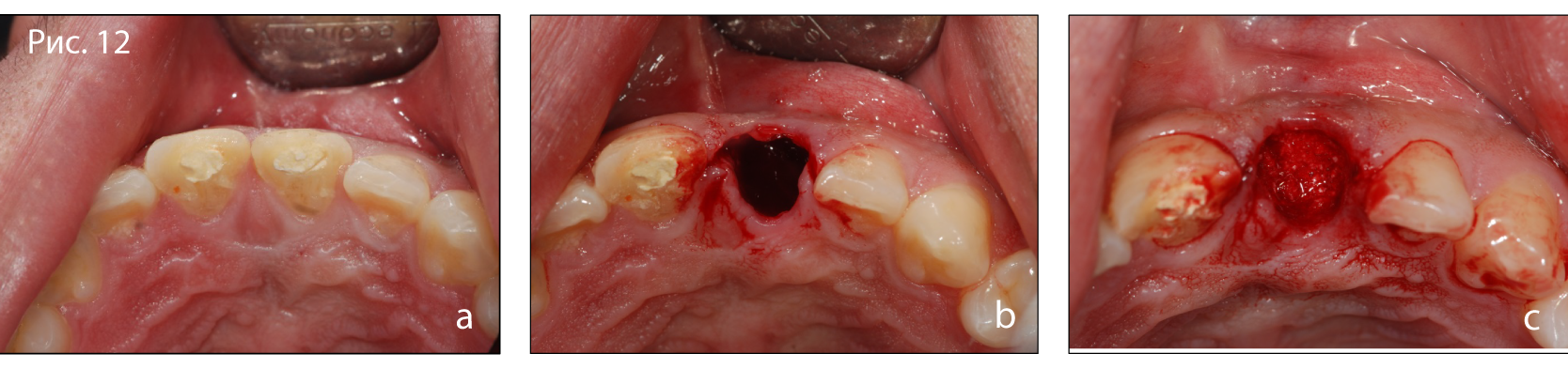

Рис. 12. Клиническая картина (а) до операции, (b) после удаления зуба, (c) после проведения костной пластики

Рис. 12. (d) Адаптация коллагеновой губки к принимающему ложу и наложения швов, (e) удаление швов, (f) клиническая картина через 1 мес. после операции

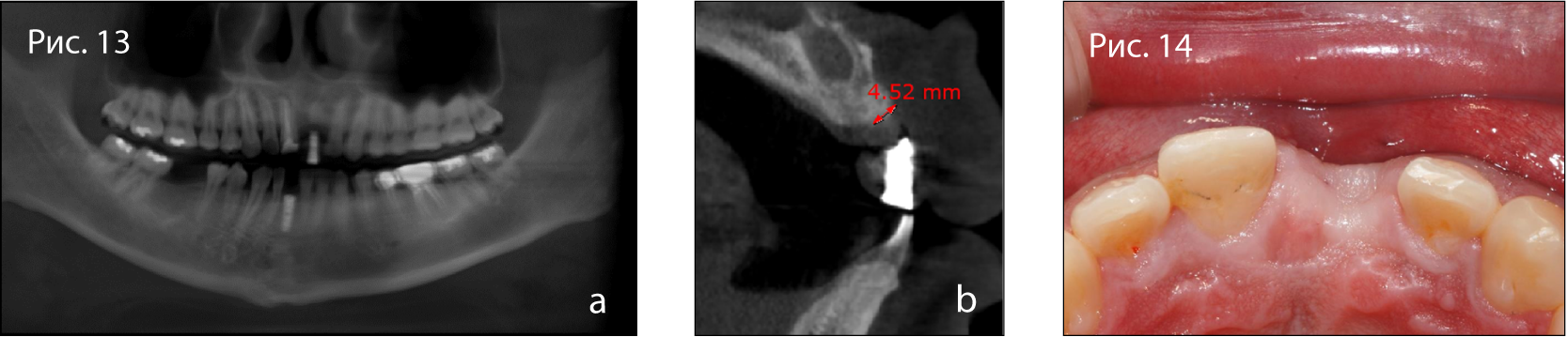

Рис. 13. Результаты КЛКТ-исследования: (а) панорамный снимок с рентгенологическим шаблоном, (b) аксиальный срез. Рис. 14. Клинический снимок через 4 мес. после операции

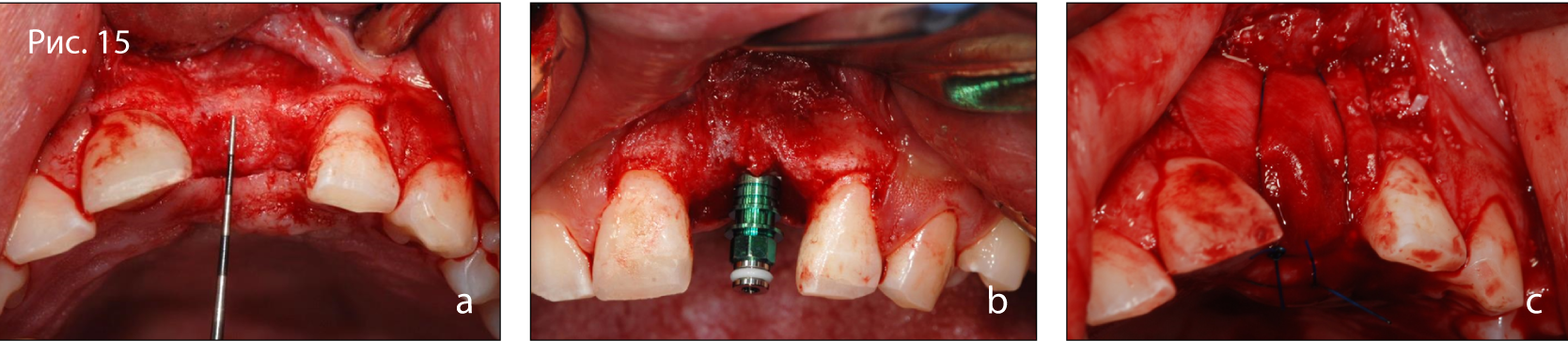

Рис. 15. (а) Отслаивание лоскута, (b) имплантация, (c) направленная костная регенерация

Рис. 15. (d) Клиническая картина после установки имплантата. Рис. 16. Панорамный снимок после завершения лечения. Рис. 17. Итоговый клинический снимок

Обсуждение и выводы

В первом клиническом случае высота кости в боковом отделе верхней челюсти была ограничена из-за низкого расположения дна синуса, что делало невозможной установку имплантата стандартной длины. После удаления зуба использовали методику сохранения альвеолярного гребня. Это позволило избежать уменьшения высоты кости, а после завершения заживления — провести успешную имплантацию одномоментно с закрытым синус-лифтингом без применения костного материала. Низкая плотность кости в области участка адентии могла быть обусловлено отсутствием мембраны при консервации лунки. Конденсация кости способствовала улучшению качества костной ткани.

Во втором клиническом случае у пациента наблюдалась тонкая вестибулярная костная стенка в эстетически значимой зоне, что является фактором риска при имплантации. Уменьшение объема кости после удаления зуба может затруднить установку имплантата в оптимальном положении и привести к неэстетичной форме десневого контура. Для устранения подобных осложнений может потребоваться масштабная костная пластика. Чтобы избежать инвазивного хирургического вмешательства и добиться эстетичного внешнего вида улыбки, мы прибегли к методике сохранения альвеолярного гребня после удаления зуба. Это позволило установить имплантат нужного диаметра в правильном положении. Щелевидные или окончатые дефекты в области вестибулярной костной стенки отсутствовали.Качество костной ткани было приемлемым. При расширении альвеолярного гребня провели направленную костную регенерацию с небольшим объемом костного материала.

Методика сохранения альвеолярного гребня минимизирует утрату костной ткани после удаления зубов, обеспечивая благоприятный результат лечения в сложных клинических ситуациях.

Ознакомиться подробнее с линейкой имплантатов TS можно по ссылке

Источник

Способы консервации костной ткани

Предлагаемое изобретение относится к медицине и может быть использовано в работе анатомических музеев, коллекций, кафедр анатомии медицинских вузов.

В медицине известны два широко применяемых способа приготовления костных препаратов — путем мацерации (отгнивания мягких тканей в воде) и путем вываривания (Пикалюк B.C., Мороз Г.А., Кутя С.А. Методическое пособие по изготовлению анатомических препаратов, Симферополь, 2004). В дальнейшем кости могут подвергаться отбеливанию в растворе перекиси водорода или под действием солнечного света. Последующее применение костных препаратов в музейных коллекциях и на практических занятиях со студентами медицинских вузов не предполагает методов их дополнительного консервирования.

Несмотря на кажущуюся прочность, препараты костей, особенно состоящих из губчатой костной ткани — эпифизы длинных трубчатых костей, кости таза, позвонки, крестец, грудина, ключицы подвергаются интенсивному разрушению в результате изучения их строения студентами на практических занятиях.

Учитывая большие сложности получения в достаточном количестве трупного материала для учебных и исследовательских целей, пролонгация срока службы костного материала на кафедрах нормальной анатомии медицинских вузов является весьма актуальной задачей.

Аналогом данного способа является традиционное приготовление костных препаратов любым из описанных выше способов без применения последующих мер по их консервации (Кузнецов Л.Е., Хохлов В.В., Фадеев С.П., Шигеев В.Б. Бальзамирование и реставрация трупов: Руководство. — М., 1999. — 496 с.).

Недостатком способа является постепенное разрушение костной ткани в местах, где костные балки истончены, на поверхности кости имеются неровности, многочисленные питательные отверстия, мелкие костные выступы. При работе студентов с такими костными препаратами последние испытывают постоянные травмирующие кость микровоздействия, ведущие к откалыванию участков костной ткани.

Ближайшим аналогом способа является способ пластинации биологических тканей (Гайворонский И.В. Григорян С.П. Способ полимерного бальзамирования анатомических препаратов силоксановыми композициями (патент РФ №2426311), который подразумевает проведение нескольких этапов-фиксации, дегидратации, обезжиривания, пропитывания в силоксановой композиции без применения растворителей и под действием ультразвука и полимеризации после придания органу необходимого положения путем нагревания последнего в термостате при 35-40°С. Способ пластинации обычно применяют для получения препаратов мягких тканей, однако, как сказано в вышеуказанном патенте, не ограничивающиеся ими. Недостатком способа являются значительная трудоемкость, необходимость наличия дорогостоящих реактивов и специального оборудования, значительное время на приготовление препаратов и содержательная избыточность способа, учитывая то, что костный препарат является достаточно твердым и для консервации нуждается в усилении прочностных свойств поверхности, а не в эластичности последней.

Задачами изобретения являются ускорение и удешевление консервации костных препаратов с целью придания их поверхностным слоям механической стойкости и сохранения естественного цвета кости.

Сущность изобретения заключается в том, что предварительно очищенную от мягких тканей, обезжиренную и высушенную кость (в том числе можно взять давно приготовленный костный препарат) пропитывают тем или иным способом (при помощи кисти, распылением, полным погружением) раствором, приготовленным смешением 1 части полимерного клея «Dragon» и 1÷3 частей ацетона. Обработку при необходимости проводят трехкратно. После каждого раза препарат высушивают.

Технический результат достигается за счет применения дешевых не токсичных широкодоступных компонентов и отсутствия необходимости в сложном оборудовании, например, вакуумной камеры при незначительных, по сравнению с ближайшим аналогом, затратах времени. Срок проведения консервации кости составляет от получаса до 9-12 часов, значительная часть которого занята процессом пропитки путем погружения и сушки препарата, что не требует непосредственного участия человека.

Способ осуществляют следующим образом:

— предварительно готовят смесь из 1 части полимерного клея «Dragon» и 1÷3 частей технического ацетона, производят тщательную гомогенизацию смеси;

— очищенную от мягких тканей обезжиренную и высушенную кость покрывают полученным раствором (при помощи кисти, распылением или полным погружением);

— в течение 7-60 минут происходит полное высыхание кости;

— при необходимости в случае наличия значительного количества питательных отверстий в кости, экзостозов, неровностей, костных шипиков, обработку повторяют после полного высыхания два или три раза;

— создание полной механической прочности покрывающего слоя происходит в течение первых суток после его нанесения.

Выбор раствора поливинилацетатной смолы в органическом растворителе обусловлен хорошим его растворением в ацетоне, а также способностью образовывать прочный бесцветный слой, хорошо связывающийся с поверхностью костной ткани. Необходимость ацетона в смеси вызвана необходимостью сделать состав текучим, способным глубоко проникнуть в костные каналы через питательные отверстия, мягко, без образования затеков покрыть поверхность кости.

Ниже приведены примеры, иллюстрирующие выполнение предлагаемого способа.

Пример 1. Взяли бедренную трупную кость, очистили ее от мягких тканей путем мацерации. Провели обезжиривание в бензине (соотношение кость/бензин = 1/5 по массе) с трехкратной сменой растворителя в течение трех дней. Высушили на солнце в течение 3 суток. У данной кости имели место полностью сохраненные анатомические структуры — медиальный и латеральный надмыщелки, большой и малый вертелы, хорошо выраженная ягодичная бугристость. На вышеуказанных структурах наблюдается значительное число неровностей, микроскопических костных выступов, множество питательных отверстий. Поверхность кости в данных местах шероховата, цепляется за кожу.

Приготовили гомогенный раствор, содержащий 1 часть полимерного клея «Dragon» и 1 часть технического ацетона. Кистью поверхность кости покрыли данным раствором. На указанные участки поверхности, несущие большое число костных выступов и питательных отверстий, нанесли более значительное количество раствора. Через 7 минут констатировали полное высыхание поверхности кости. Дополнительно обработку провели еще двукратно. Осмотр препарата через сутки показал наличие тонкой плотной бесцветной, практически незаметной при визуальном осмотре поверхности. Степень шероховатости поверхности препарата значительно уменьшена. В течение трех лет кость постоянно использовали в учебном процессе, при этом нарушений целостности костной ткани не обнаружили.

Пример 2. Взяли крестец, долгое время находящийся в остеологической коллекции кафедры нормальной анатомии ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России. Все анатомически значимые структуры данной кости находились в полной сохранности. На всей поверхности кости наблюдается значительное число неровностей, микроскопических костных выступов, множество питательных отверстий. Поверхность кости обладала значительной шероховатостью, цеплялась за кожу рук. Крестец считается одним из самых чувствительных к механическим воздействиям костным препаратом человеческого скелета.

Кость на два часа полностью погрузили в раствор ацетона для дополнительного обезжиривания и проникновения растворителя в мельчайшие костные каналы.

Приготовили гомогенный раствор, содержащий 1 часть полимерного клея «Dragon» и 3 части технического ацетона. Кость вынули из ацетона, обсушили на воздухе в течение часа и дополнительно на два часа полностью погрузили в приготовленный раствор.

Далее кость вынули из раствора, высушили на воздухе в течение 40 минут и еще раз покрыли сверху раствором, содержащим 1 часть раствора поливинилацетатной смолы в органическом растворителе и 1 часть технического ацетона для придания поверхностному слою дополнительной прочности.

Через сутки осмотр препарата показал наличие на поверхности плотной бесцветной, мало заметной при визуальном осмотре, неудаляющейся пленки. Констатировали хорошую гладкость препарата на ощупь. В течение года препарат использовался в учебном процессе, полностью сохранен, сохраняет прочность и не теряет внешнего вида.

Пример 3. Взяли костный препарат основания черепа, находящийся в остеологической коллекции кафедры нормальной анатомии ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ России. Некоторые части кости имели начальные проявления разрушения, особенно выраженные в структуре мелких костей полости носа. Кость была хорошо обезжирена и высушена до начала процесса консервации.

Погружение препарата в консервирующую композицию целиком признали нецелесообразным вследствие необходимости затраты больших объемов реагентов. Покрытие поверхности кистью оказалось невозможным из-за трудностей доступа ко многим участкам в полости носа.

Приготовили гомогенный раствор, содержащий 1 часть полимерного клея «Dragon» и 3 части технического ацетона. Препарат обработали со всех сторон полученным раствором через бытовой распылитель до достижения степени полного увлажнения поверхности. Через двадцать минут препарат полностью высох. Такую же обработку повторили еще дважды.

Через сутки осмотр препарата показал наличие на поверхности плотной бесцветной, мало заметной при визуальном осмотре, неудаляющейся пленки. Констатировали возросшую гладкость препарата.

Через год использования в учебном процессе препарат не имеет повреждений, слезная кость и другие кости медиальной стенки глазницы, разрушающиеся при неосторожном обращении студентов с препаратом в первую очередь, полностью сохранны.

Предложенный способ может найти применение в работе кафедр нормальной анатомии для пролонгации срока службы костных препаратов, использующихся в учебном процессе.

Источник