Коммутация электрической цепи

ЛЕКЦИЯ 3

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Коммутация электрической цепи

Коммутация электрической цепи – процесс замыкания или размыкания цепи с током.

Коммутация может происходить под воздействием внешних или внутренних для данного устройства источников напряжения или тока.

При анализе и расчёте процессов коммутации необходимо учитывать общий закон коммутации:

— При коммутации индуктивных электрических цепей не могут изменяться скачком ток цепи и магнитный поток (

— При коммутации емкостных цепей не могут изменяться скачком напряжение и электрический заряд (

Под глубиной коммутации понимают отношение сопротивления Rотк коммутирующего органа в отключенном состоянии к сопротивлению Rвкл во включенном состоянии

Контактные электрические аппараты, у которых сопротивление межконтактного промежутка в отключенном состоянии измеряется мегомами, а сопротивление замкнутых контактов – микроомами, обеспечивают глубину коммутации

Для бесконтактных аппаратов, которые по глубине коммутации уступают контактным аппаратам, обычно

2.1.1 Отключение электрической цепи контактными аппаратами

Отключение цепи контактным аппаратом характеризуется возникновением плазмы, которая проходит разные стадии газового разряда в процессе преобразования межконтактного промежутка из проводника электрического тока в изолятор.

При токах выше 0,5-1 А возникает стадия дугового разряда (область 1)(рисунок 2.1.); при снижении тока возникает стадия тлеющего разряда у катода (область 2); следующая стадия (область 3)– таунсендовский разряд, и наконец, область 4 – стадия изоляции, в которой носители электричества – электроны и ионы – не образуются за счет ионизации, а могут поступать только из окружающей среды.

Первый участок кривой – дуговой разряд (область 1) –характеризуется малым падением напряжения у электродов и большой плотностью тока. С ростом тока напряжение на дуговом промежутке сначала резко падает, а затем изменяется незначительно.

Второй участок (область 2) кривой, представляющий собой область тлеющего разряда, характеризуется высоким падением напряжения у катода (250 – 300 В) и малыми токами. С ростом тока возрастет падение напряжения на разрядном промежутке.

Таунсендовский разряд (область 3) характеризуется чрезвычайно малыми значениями тока при высоких напряжениях.

Рисунок 2.1 — Вольтамперная характеристика стадий

электрического разряда в газах

Электрическая дуга сопровождается высокой температурой и связана с этой температурой. Поэтому дуга – явление не только электрическое, но и тепловое.

В обычных условиях воздух является хорошим изолятором. Так, для пробоя воздушного промежутка в 1 см требуется приложить напряжение не менее 30 кВ. Для того чтобы воздушный промежуток стал проводником, необходимо создать в нем определенную концентрацию заряженных частиц: отрицательных – в основном свободных электронов, и положительных – ионов. Процесс отделения от нейтральной частицы одного или нескольких электронов с образованием свободных электронов и ионов называется ионизацией.

Ионизация газа может происходить под действием света, рентгеновских лучей, высокой температуры, под влиянием электрического поля и ряда других факторов. Для дуговых процессов в электрических аппаратах наибольшее значение имеют: из процессов, происходящих у электродов, – термоэлектронная и автоэлектронная эмиссии, а из процессов, происходящих в дуговом промежутке, – термическая ионизация и ионизация толчком.

2.1.2. Электрическая дуга

В коммутационных электрических аппаратах, предназначенных для замыкания и размыкания цепи с током, при отключении возникает разряд в газе либо в виде тлеющего разряда, либо в виде дуги. Тлеющий разряд возникает тогда, когда отключаемый ток ниже 0,1 А, а напряжение на контактах достигает величины 250 – 300 В. Такой разряд встречается либо на контактах маломощных реле, либо как переходная фаза к разряду в виде электрической дуги.

Основные свойства дугового разряда:

— дуговой разряд имеет место только при токах большой величины; минимальный ток дуги для металлов составляет примерно 0,5 А;

— температура центральной части дуги очень велика и в аппаратах может достигать 6000 – 18000 К;

— плотность тока на катоде чрезвычайно велика и достигает 10 2 – 10 3 А/мм 2 ;

— падение напряжения у катода составляет всего 10 – 20 В и практически не зависит от тока.

В дуговом разряде можно различить три характерные области: околокатодную, область столба дуги (ствол дуги) и околоанодную (рисунок 2.2.).

В каждой из этих областей процессы ионизации и деионизации протекают по-разному в зависимости от условий, которые там существуют. Поскольку результирующий ток, проходящий через эти три области, одинаков, в каждой из них происходят процессы, обеспечивающие возникновение необходимого количества зарядов.

Рисунок 2.2 — Распределение напряжения и напряжённости электрического поля в стационарной дуге постоянного тока

Термоэлектронная эмиссия.Термоэлектронной эмиссией называется явление испускания электронов из накаленной поверхности.

При расхождении контактов резко возрастают переходное сопротивление контакта и плотность тока в последней площадке контактирования. Эта площадка нагревается до температуры плавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла, который при дальнейшем расхождении контактов рвется. Здесь происходит испарение металла контактов. На отрицательном электроде образуется так называемое катодное пятно (раскаленная площадка), которое служит основанием дуги и очагом излучения электронов в первый момент расхождения контактов. Плотность тока термоэлектронной эмиссии зависит от температуры и материала электрода. Она невелика и может быть достаточной для возникновения электрической дуги, но она недостаточна для ее горения.

Автоэлектронная эмиссия.Это –явление испускания электронов из катода под воздействием сильного электрического поля.

Место разрыва электрической цепи может быть представлено как конденсатор переменной емкости. Емкость в начальный момент равна бесконечности, затем убывает по мере расхождения контактов. Через сопротивление цепи этот конденсатор заряжается, и напряжение на нем растет постепенно от нуля до напряжения сети. Одновременно увеличивается расстояние между контактами. Напряженность поля между контактами во время нарастания напряжения проходит через значения, превышающие 100 МВ/см. Такие значения напряженности электрического поля достаточны для вырывания электронов из холодного катода.

Ток автоэлектронной эмиссии также весьма мал и может служить только началом развития дугового разряда.

Таким образом, возникновение дугового разряда на расходящихся контактах объясняется наличием термоэлектронной и автоэлектронной эмиссий. Преобладание того или иного фактора зависит от значения отключаемого тока, материала и чистоты поверхности контактов, скорости их расхождения и от ряда других факторов.

Ионизация толчком.Если свободный электрон будет обладать достаточной скоростью, то при столкновении с нейтральной частицей (атом, а иногда и молекула) он может выбить из неё электрон. В результате получатся новый свободный электрон и положительный ион. Вновь полученный электрон может, в свою очередь, ионизировать следующую частицу. Такая ионизация носит название ионизации толчком.

Для того чтобы электрон мог ионизировать частицу газа, он должен двигаться с некоторой определенной скоростью. Скорость электрона зависит от разности потенциалов на длине его свободного пробега. Поэтому обычно указывается не скорость движения электрона, а то минимальное значение разности потенциалов, какое необходимо иметь на длине свободного пути, чтобы электрон к концу пути приобрел необходимую скорость. Эта разность потенциалов носит название потенциала ионизации.

Потенциал ионизации для газов составляет 13 – 16 В (азот, кислород, водород) и до 24,5 В (гелий), для паров металла он примерно в два раза ниже (7,7 В для паров меди).

Термическая ионизация.Это – процесс ионизации под воздействием высокой температуры. Поддержание дуги после ее возникновения, т.е. обеспечение возникшего дугового разряда достаточным числом свободных зарядов, объясняется основным и практически единственным видом ионизации – термической ионизацией.

Температура столба дуги с среднем равна 6000 – 10000 К, но может достигать и более высоких значений – до 18000 К. При такой температуре сильно возрастает как число быстро движущихся частиц газа, так и скорость их движения. При столкновении быстро движущихся атомов или молекул большая часть их разрушается, образуя заряженные частицы, т.е. происходит ионизация газа. Основной характеристикой термической ионизации является степень ионизации, представляющая собой отношение числа ионизированных атомов в дуговом промежутке к общему числу атомов в этом промежутке. Одновременно с процессами ионизации в дуге происходят обратные процессы, т. е. воссоединение заряженных частиц и образование нейтральных частиц. Эти процессы носят название деионизации.

Деионизация происходит главным образом за счет рекомбинации и диффузии.

Рекомбинация.Процесс, при котором различно заряженные частицы, приходя во взаимное соприкосновение, образуют нейтральные частицы, называется рекомбинацией.

В электрической дуге отрицательными частицами являются в основном электроны. Непосредственное соединение электронов с положительным ионом ввиду большой разности скоростей маловероятно. Обычно рекомбинация происходит при помощи нейтральной частицы, которую электрон заряжает. При соударении этой отрицательно заряженной частицы с положительным ионом образуется одна или две нейтральные частицы.

Диффузия.Диффузия заряженных частиц представляет собой процесс выноса заряженных частиц из дугового промежутка в окружающее пространство, что уменьшает проводимость дуги.

Диффузия обусловлена как электрическими, так и тепловыми факторами. Плотность зарядов в столбе дуги возрастает от периферии к центру. Ввиду этого создается электрическое поле, заставляющее ионы двигаться от центра к периферии и покидать область дуги. В этом же направлении действует и разность температур столба дуги и окружающего пространства. В стабилизированной и свободно горящей дуге диффузия играет ничтожно малую роль.

Падение напряжения на стационарной дуге распределяется неравномерно вдоль дуги. Картина изменения падения напряжения UД и напряжённости электрического поля (продольного градиента напряжения) ЕД = dU/dx вдоль дуги приведена на рисунке (см. рис 2.2). Под градиентом напряжения ЕД понимается падение напряжения на единицу длины дуги. Как видно из рисунка, ход характеристик UД и ЕД в приэлектродных областях резко отличается от хода характеристик на остальной части дуги. У электродов, в прикатодной и прианодной областях, на промежутке длины порядка 10 – 4 см имеет место резкое падение напряжения, называемое катодным Uк и анодным Uа. Значение этого падения напряжения зависит от материала электродов и окружающего газа. Суммарное значение прианодного и прикатодного падений напряжений составляет 15 – 30 В, градиент напряжения достигает 10 5 – 10 6 В/см.

В остальной части дуги, называемой столбом дуги, падение напряжения UД практически прямо пропорционально длине дуги. Градиент здесь приблизительно постоянен вдоль ствола. Он зависит от многих факторов и может изменяться в широких пределах, достигая 100 – 200 В/см.

Околоэлектродное падение напряжения UЭ не зависит от длины дуги, падение напряжения в столбе дуги пропорционально длине дуги. Таким образом, падение напряжения на дуговом промежутке

где: ЕД – напряжённость электрического поля в столбе дуги;

В заключение следует ещё раз отметить, что в стадии дугового разряда преобладает термическая ионизация – разбиение атомов на электроны и положительные ионы за счёт энергии теплового поля. При тлеющем – возникает ударная ионизация у катода за счет соударения с электронами, разгоняемыми электрическим полем, а при таунсендовском разряде ударная ионизация преобладает на всём промежутке газового разряда.

Источник

Коммутация электрических цепей

Среди всех понятий электротехники одно из ведущих мест занимает коммутация электрических цепей. Это понятие используется во многих областях и стоит более подробно рассмотреть, что же это такое?

Понятие коммутации

Коммутацией электрических цепей называются разнообразные переключения, производимые во всевозможных электрических соединениях, а также в кабелях, проводах, трансформаторах, машинах, различных приборах и аппаратах, которые, так или иначе генерируют, распределяют и потребляют электроэнергию.

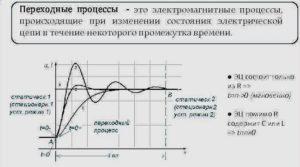

Как правило, коммутацию сопровождают переходные процессы, возникающие в результате того, что токи и напряжение очень быстро перераспределяются в ветвях электрических цепей.

Режимы электрических цепей

Переход цепи из одного режима в другой, является переходным динамическим процессом. В то время, как при стационарном установившемся режиме, токи и напряжения в цепях постоянного тока остаются неизменными по времени, при переменном токе временные функции периодически изменяются. Установленные режимы при любых параметрах полностью зависят исключительно от источника энергии. Поэтому, каждый источник энергии, постоянный или переменный, создают соответствующий ток. Причем, частота переменного тока полностью совпадает с частотой источника электрической энергии.

Возникновение переходных процессов происходит, когда каким-либо образом изменяются режимы в электрических цепях. Это может быть отключение или подключение цепей, изменения нагрузок, возникновение различных аварийных ситуаций. Все эти переключения и называются коммутацией. С физической точки зрения все процессы перехода энергетических состояний соответствуют режиму до коммутации и после коммутации.

Продолжительность переходных процессов

Длительность процессов очень короткая – вплоть до миллиардных долей секунды. В очень редких случаях, эти процессы, при необходимости, могут составлять до нескольких десятков секунд. Переходные процессы постоянно изучаются, поскольку именно с их помощью производится коммутация электрических цепей.

Работа очень многих устройств, особенно в промышленной электронике, базируется на переходных процессах. Например, продукция электрической нагревательной печи полностью зависит от того, как протекает переходный процесс. Чрезмерно быстрый или очень медленный нагрев могут нарушить технологию и привести к выпуску бракованной продукции.

В общих случаях, процессы электроцепей возникают при наличии в них индуктивных и емкостных элементов, способных осуществлять накопление или отдачу энергии магнитных или электрических полей. В момент начала процесса, между всеми элементами цепи и внешними источниками энергии, начинается процесс перераспределения электроэнергии. Частично, энергия безвозвратно преобразуется в другие виды энергии.

Переходные процессы в электрических цепях

Симистор принцип работы при коммутации

Расчет электрических цепей

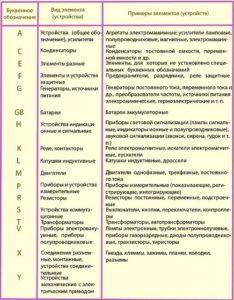

Буквенные обозначения элементов на электрических схемах

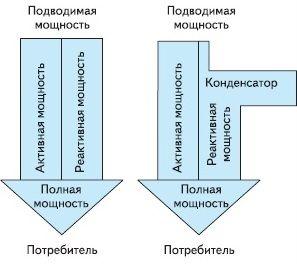

Компенсация реактивной мощности в электрических сетях

Источник