- Коммуникация — что это, модели и виды

- Коммуникация – это не просто общение…

- Основная модель коммуникации

- Виды коммуникации

- Понятие эффективной коммуникации

- Как научиться эффективной коммуникации

- Комментарии и отзывы (2)

- Функции, виды и барьеры коммуникации

- Определение

- Функции коммуникации

- Модель коммуникации

- Коммуникативные барьеры

- Виды коммуникаций в организации

- Принципы эффективной коммуникации

- Массовая коммуникация

- Теории массовой коммуникации

Коммуникация — что это, модели и виды

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Не открою вам Америку, если начну с того, что человек – биосоциальное существо. Люди не могут жить как без природы, так и без общества.

Человек рождается, воспитывается в семье, идет в детский сад, потом в школу, в университет, на работу и т.д. Всюду его окружают такие же люди, с которыми – хочешь ты того или нет, – он вынужден контактировать.

От качества этих контактов порой зависит очень многое, и в первую очередь – комфортность эмоционального фона.

В современном обществе крайне важно уметь разговаривать на соответствующем уровне.

Способность привлекать людей, добиваться от них того, что благоприятствовало бы продвижению своих (или чьих-то) интересов, навыки правильного общения – это не только насущная необходимость, но и то, что всегда и везде высоко ценится.

Так что теме коммуникаций отнюдь не напрасно отводится столь существенное место.

Ну а нам с вами – тем, кого это непосредственно касается, – будет весьма нелишним узнать, что такое коммуникация, и хоть немного разобраться в том, при каких условиях коммуникацию можно назвать эффективной и какое значение в нашей жизни имеет эта эффективность.

Коммуникация – это не просто общение…

Корни основного понятия восходят к латинскому слову «communication», которое появилось благодаря другому слову – «communicare». Первое означает «сообщение, связь», а второе – «сообщать, связывать, делать общим».

Общий смысл, казалось бы, понятен, однако вот это первоначальное значение по ходу времени и развития общественного взаимодействия неизбежно изменилось. Изменилось и приобрело несколько иную окраску, послужившую базой для дополнительных толкований.

Так, в частности, исходя из определения «communicare» (сообщать, связывать), коммуникация подразумевает процесс передачи сообщений и иных сигналов, а в современном понимании – передачу информации либо обмен знаниями и сведениями между объектами любой природы (как естественной, так и искусственной).

С другой стороны, есть этимология «communication», восходящая к понятиям сообщества, объединения, занимающим особое место в системе социально-философских теорий и гуманитарных дискурсов (это как?). В этом ракурсе объединения, общества и сообщества рассматриваются либо как цель, либо как условие для удавшейся коммуникации.

Что касается философии, то вопросы коммуникации становятся особо актуальными лишь в начале XX века. Такая «запоздалая, но последовавшая» реакция общества на эту тему объясняется резким обострением социальных проблем и необходимостью их решения. И как раз в этот период происходит конкретизация смысла рассматриваемого термина.

В сухом остатке получаем простой и понятный тезис:

коммуникация – это конструктивный процесс взаимодействия между людьми или их группами с целью передачи информации либо обмена сведениями.

Такое определение наиболее точно отражает суть коммуникации и считается официальным, однако с учетом различных ракурсов существуют и другие формулировки, среди которых самыми распространенными являются только две.

В первой коммуникация трактуется как основной механизм, позволяющий создавать общественные связи и совершенствовать социальную культуру, а во второй – как законы межличностного взаимодействия, управляющие отношениями людей.

Основная модель коммуникации

Специфика обмена информацией традиционно зависит от особенностей социума, что и обуславливает содержание в этом понятии широкого спектра социокультурных смыслов. Но в любом случае термин «коммуникация» характеризуется наличием пяти компонентов, необходимых для успешного процесса взаимодействия:

- источник (тот, кто желает донести свою мысль до другого человека) – по сути это адресант, выступающий в роли генератора сообщения для передачи;

- проводник или преобразователь (то, что преобразует информацию в сигналы) – то есть обычный передатчик, посылающий сообщения по какому-либо каналу связи;

- непосредственно канал связи (средство, путь передачи информации);

- приемник информации (то, что адаптирует и расшифровывает сигнал источника) – то же самое, что декодировщик, переводящий сигналы в «удобоваримое» сообщение;

- получатель (тот, до кого должна была дойти информация) – конечный адресат, для которого предназначалось сообщение.

Согласно этой модели коммуникационного акта, адресант генерирует и кодирует определенную информацию, используя знаковые средства, применяемые в знаковой системе соответствующего канала связи.

Адресат же, чтобы усвоить полученную информацию, проделывает то же самое, только в обратном порядке (результат его усилий – декодирование).

Целостный процесс коммуникации (адекватной передачи информации) имеет, как правило, многослойную структуру, состоящую из множества последовательных актов.

При этом основной единицей коммуникации может быть только сообщение (сигнал, посыл), выполняющее какую-либо одну или одновременно несколько функций, как то:

- информативно-коммуникативные (обмен информацией);

- интерактивные (общение);

- гносеологические (познание);

- аксиологические (обмен духовными и культурными ценностями);

- нормативные (закрепление или передача норм);

- социально-практические (передача знаний, умений, навыков).

От этих функций зависит в основном и содержательность коммуникации, и ее направленность, что одновременно служит предпосылками для процесса взаимообмена информацией.

При этом соблюдаются и необходимые условия для успешной коммуникации, начиная с наличия каналов передачи и механизмов восприятия и заканчивая минимумом структурных компонентов, в который непременно входят:

- участники коммуникационного акта;

- ситуация или случай, требующие обсуждения;

- содержание сообщения (текст, сигнал);

- мотивы и цели что-то донести до собеседника посредством сообщения;

- материальная передача информации.

Для осуществления любой коммуникации необходимы адекватные целям знаковые системы (в каждой культуре они различные).

Чаще всего такой системой служит язык, который используется как в форме устной речи, так и в форме письменной.

Виды коммуникации

Первое, что здесь важно отметить: общение и коммуникация – не одно и то же. По крайней мере, эти понятия не могут быть тождественными и не должны использоваться как синонимы.

Если общение – это неглубокое, легкое и чаще всего бытовое взаимодействие, то коммуникация – это взаимодействие профессиональное, интерактивное, с осознанными целями и предварительно подготовленными скриптами.

Участниками общения могут стать абсолютно любые собеседники, а участниками коммуникации – лишь те, кто ставит перед собой задачу оказать влияние на партнера, те, кто осознает, что перед его собеседником стоит точно такая же задача.

В отличие от общения, коммуникациям совершенно не свойственны ни чувства, ни эмоции (что это?), а если таковые и проявляются, то непременно с прагматичной целью – то есть с пониманием того, что сейчас это необходимо, чтобы решить ту или иную ситуативную задачу.

Существуют самые разные классификации относительно видов коммуникации. Представим лишь несколько из них:

- познавательная – преследует цель расширить круг познаний партера, его информационный фонд. Ожидаемый результат – освоение новообретенной информации и последующее применение новых знаний в своей практической деятельности;

- убеждающая, основная цель которой – вызвать у собеседника определенные чувства, необходимые для формирования ценностных ориентаций и нужных инициатору установок. Ожидаемый результат – сделать собеседника единомышленником, привлечь его на свою позицию, изменить его личностные ориентиры и затем использовать его интеллектуальные возможности;

- экспрессивная – преследует цель сформировать у собеседника особый психоэмоциональный настрой, чтобы затем побудить его к совершению необходимого вам действия. Ожидаемый результат – изменение эмоционального фона партнера, его вовлечение в конкретные акции и выгодные инициатору действия.

Таким образом, каждый из участников коммуникации – это своего рода манипулятор, обладающий способностью оказывать влияние на партнеров с определенной целью либо же имеющий перед собой такую задачу.

Понятие эффективной коммуникации

Так же, как и с определением общения, здесь важно усвоить один основополагающий тезис: успешная коммуникация и эффективная коммуникация – это разные вещи.

Упрощенно говоря, успешная – это состоявшаяся (независимо от того, чем закончилось общение), а эффективная – это свершившийся коммуникационный акт, когда в результате взаимодействия достигаются определенные цели.

Для эффективной коммуникации крайне необходим специальный набор навыков эффективного общения. И речь идет не только о легкости установления контакта и умении поддерживать любой разговор, в какие трущобы он ни завел, – здесь нужны специфические способности, которые обычно относят к навыкам синтонного общения.

Синтоны – это психологически позитивные элементы общения, своеобразные эмоциональные поглаживания, помогающие установить контакт и способствующие взаимопониманию.

С этой точки зрения эффективная коммуникация – высший уровень общения, в процессе которого не передаются сухие факты. Здесь главным образом задействуются чувства и эмоции человека, чтобы добиться от него ожидаемого результата. От коммуникатора же требуется не только способность понимать цели и мотивы собеседника, но и умение играть на его волнениях.

Есть еще такое понятие, как неэффективная коммуникация – это крайне неприятное общение, несущее непонимание, противостояние и разногласия, что может привести не только к обычным ссорам, но и к глубоким (непримиримым) конфликтам с некомпенсируемыми последствиями.

Как научиться эффективной коммуникации

Но оставим эти нюансы таким сферам, как психология и менеджмент (что это такое?), для нас же с вами более насущен другой вопрос: можем ли мы что-то сделать, чтобы стать приятным собеседником? Можем!

Научиться эффективной коммуникации не так уж сложно – достаточно придерживаться хотя бы этих нескольких правил:

- Молчи и слушай. Не стоит постоянно доминировать в разговоре. Собеседник ждет от партнера не только высказываний по поводу его точек зрения «на все», но и банального понимания (то есть умения выслушать);

- Эмпатия. Психологи говорят, что при разговоре нужно не просто воспринимать сухие факты, но и пытаться разобраться в чувствах и эмоциях собеседника. Отзывчивость, сочувствие, доброжелательность и понимание – залог успеха;

- Оптимизм. Если говорить только об отрицательных моментах и постоянно жаловаться, собеседник быстро от вас отвернется. Нужно нести позитив, зарождать надежду, морально вдохновлять и поддерживать, и тогда общения с вами будут искать даже те, кому вы раньше не были интересны;

- Уважение. Во время беседы нельзя откровенно критиковать, осуждать или жестоко шутить. Проявить уважение и понимание к чувствам другого – этого требует не только вежливость, но и элементарная воспитанность;

- Щепетильность. Касательно того, когда нужно уступить, у каждого есть свое мнение. Заметив какие-то несовпадения с собственной версией, не спешите сразу об этом заявлять. Шутки и насмешки в этом случае категорически не приемлемы. Даже если мнение собеседника очевидно неправильно, лучше тактично промолчать или просто уступить.

Как видите, коммуникация – важный аспект жизни любого человека. Помня нехитрые правила (и тем паче – имея научную подкованность), легко можно стать желанным и интересным собеседником. Больше рекомендаций и практических советов – в этом видео:

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Почему я должен подстраиваться под собеседника, а не он под меня? Тут всё от роли конечно зависит, если я пришёл на собеседование, то мне и нужно произвести приятное впечатление, но если собеседник зависим от меня, тогда пусть он и подбирает коммуникативный ключ.

Хорошо налаженная коммуникация, определяет эффективность. Сейчас этому уделяется очень много внимания, особенно при построении командной работы. Раньше это момент часто недооценивали.

Источник

Функции, виды и барьеры коммуникации

Стоит сразу отметить, что ошибочно употреблять слова «коммуникация» и «общение» в качестве синонимов. Общение (по толковому словарю Ожегова) – взаимные сношения, деловая или дружеская связь. Это старославянское слово, давно вошедшее в состав русского литературного языка.

«Коммуникация» произошло от латинского слова «communicare». Означает не только «общаться», но и «делать нечто общим; делиться чем-либо; действовать заодно, сообща». Оба термина объединяет слово «общий», а под этим общим подразумевается предмет разговора. В чем же разница?

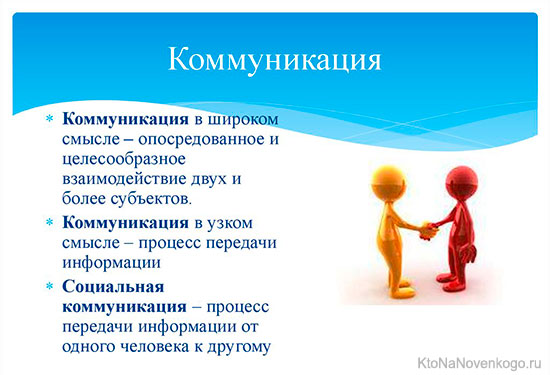

Определение

Общение – межличностное взаимодействие, которое заключается в обмене эмоционально значимыми сообщениями. Оно не несет четкую структуру, часто бесцельно. Собеседники делятся друг с другом чувствами, впечатлениями, любопытными сведениями. Другими словами, общение запускается эмоциями. Манипулирование собеседником при общении зависит от типа личностей, настроения и делается по большей части неосознанно.

Коммуникация является чисто информационным процессом. Это обмен информацией между индивидами, при котором сообщение передается целенаправленно. При этом манипулирование используется осмысленно. В отличие от общения обязательно имеет осознанную цель как минимум у одного из участников (привлечение собеседника на свою позицию, побуждение его к необходимому действию или просто увеличение информационного фонда). К коммуникациям относят деловую переписку, переговоры, доклады, семинары, пресс-конференции, дискуссии. Эмоции для этого процесса не столь характерны.

Функции коммуникации

- Информационно-коммуникативная – обмен информацией.

- Интерактивная функция общения связана с выработкой правил взаимодействия людей, четкой организацией их совместной деятельности для достижения поставленных целей.

- Познавательная – освоение новой информации для применения ее в практической деятельности.

- Аксиологическая – оценивание объекта или процесса с точки зрения полезности (ценности) для личности или общества в целом.

- Нормативная – передача и закрепление норм в обыденном сознании.

- Психотерапевтическая – установление человеческих отношений. Известно, что человек – существо социальное, поэтому без общения с другими индивидами неизбежно наступает ассоциализация, впоследствии приводящая к грубым психическим расстройствам. Известно, что самым страшным наказанием является одиночная камера, в которой заключенный в скором времени сходит с ума.

- Социально-практическая – обмен результатами деятельности, способностями, умениями, навыками.

Модель коммуникации

Согласно традиционной модели коммуникации выделяют такую последовательность элементов:

- Источник информации (адресант) – человек, имеющий определенную цель коммуникации, идею.

- Кодирование – процесс перевода мыслей в знаковую систему (слова, выражение лица, жесты), которую можно передать.

- Каналы коммуникации – средства передачи информации. Это технические средства: телефон, интернет или окружающая среда (воздух, свет, вода).

- Декодирование – процесс расшифровки, при котором получатель (адресат) придает закодированной информации реальный смысл.

- Получатель (адресат) – тот, кому предназначалась информация.

- Ответная реакция – то, что ощущает получатель в ответ на полученную информацию

- Обратная связь – та часть ответной реакции, которую получатель доводит до отправителя словами, действиями, символами, эмоциями. При этом коммуникационные роли меняются.

Отдельно выделяют еще один элемент – шум. Это те внешние факторы, которые искажают передаваемые данные, нарушают их целостность, возможность восприятия адресатом. К шуму также относятся коммуникативные барьеры, то есть психологические препятствия, нарушающие адекватное восприятие передаваемой информации.

Коммуникативные барьеры

- Фонетический барьер. Он обусловлен особенностями речи. Бывает полным или неполным. Неполное непонимание возникает тогда, когда человек невнятно произносит слова, шепелявит, говорит очень быстро. Полное непонимание может быть, например, при доведении информации на иностранном языке. Фонетический барьер также возникает при резком повышении тона, так как при этом блокируется понимание сказанного, а внимание переносится на отношение говорящего. Фонетический барьер можно преодолеть грамотной расстановкой пауз, умеренно спокойной речью.

- Семантический барьер. Возникает тогда, когда собеседник не понимает смысла сказанного. Это связано, например, с применением представителями различных субкультур жаргонных слов. Для преодоления данного барьера необходимо отказаться от применения речевых форм, применяемых сугубо в вашей субкультуре.

- Стилистический барьер. Это несоответствие стиля передачи данных их содержанию. Например, представление рецепта блюда в художественном стиле.

- Логический барьер возникает у людей с неодинаковым типом мышления. К примеру, один собеседник обладает абстрактно-логическим, другой наглядно-образным. Можно абсолютно разными способами объяснить дорогу. У человека с абстрактно-логическим мышлением это будет выглядеть таким образом: «пройдете прямо 200 метров до знака пешеходного перехода, после него поверните налево и пройдите вперед до упора, пока не встретите желтую вывеску». Для человека с наглядно-образным мышлением будет характерно такое объяснение: «Идите туда (показывает рукой вперед), пока не увидите толпу людей, ее направление укажет вам дальнейший путь». Необходимо научиться подстраиваться под тип мышления получателя информации.

Виды коммуникаций в организации

По организационному признаку различают следующие каналы коммуникации:

- Формальные (Вертикальные восходящие и нисходящие, горизонтальные)

- Неформальные

Формальные каналы коммуникаций определены регламентов руководства. Широко распространены в организациях с иерархической структурой управления. Нисходящие вертикальные каналы это движение информации от руководства к подчиненным. Это могут быть конкретные задачи по выполнению работы, информация по ней, инструкции, обратная связь с подчиненными по результатам деятельности. Восходящие вертикальные каналы это движение от подчиненных к руководству. Выполняют роль получения информации о ходе выполняемой работы, конечных ее результатах, обратной связи с руководителем, а также мнения подчиненных по актуальным вопросам.

Неформальные каналы коммуникации чаще всего представлены слухами. Это более быстрая передача информации. Руководители часто пользуются этими каналами для изучения мнений сотрудников и их готовности к переменам, слабые места организации. По характеру слухи могут быть положительными (желания и надежды работников), отрицательными (страхи и опасения работников, выражение ненависти к кому-либо или к организации) и нейтральными (предполагаемые изменения в контроле за трудовой дисциплиной, грядущие сокращения, повышения или понижения).

И, наконец, горизонтальные каналы – связь между сотрудниками, выполняющими одного уровню должностные обязанности, с целью координации рабочего процесса.

Принципы эффективной коммуникации

Смысловое соответствие получаемой информации и ответной реакции. Например, приветствие требует ответного приветствия. На вопрос следует давать ответ, а не другой вопрос. Таким способом каждый речевой фрагмент будет иметь завершение.

- Принцип предпочтительной структуры.

Подтверждающие и отклоняющие ответные реплики даются неодинаково. Согласие обычно выражает без промедления, предельно лаконично и ясно.

Начальник просит подчиненного: «Отчет необходимо предоставить до завтрашнего дня»

Подчиненный отвечает: «Хорошо».

Несогласие сопровождается предварительной паузой, за которой следует более объемный ответ, включающий доводы и объяснения.

Начальник: «Проанализируйте к вечеру недельную статистику по отделу»

Подчиненный: «(пауза) Я бы с радостью выполнил это поручение, но сейчас я занят выполнением предыдущего задания».

Отправитель, знающий принципы эффективной коммуникации, после просьбы услышит паузу несогласия и смягчит требование.

Начальник: «Проанализируйте к вечеру недельную статистику по отделу и тогда завтра сможете уйти с работы пораньше».

Такой разговор избавится от лишней напряженности, и поручение будет выполнено.

Состоит из 4 групп постулатов: качество, количество, отношение, способ.

Качество: «Высказывание должно быть истинным».

Количество: «Высказывание должно содержать не меньше и не больше информации, чем требуется»

Отношение: «Не отклоняйся от темы».

Способ: «Выражайся ясно».

Массовая коммуникация

Несколько веков назад для распространения моды требовались многие десятилетия. Например, мода на парики, которую ввел французский король Людовик XVI в 1580, чтобы спрятать облысение, разошлась по Европе только по прошествии более ста лет. Сегодня приложение Pokemon Go настолько стремительно набрало популярность, что спустя лишь 2 недели, количество его пользователей составляло 45 миллионов. И дело не в степени значимости события или моды, а в эволюции средств массовой информации.

Mass communication – в буквальном переводе «массовое общение», то есть общение, в котором участвует большое количество людей. Осуществляется при помощи технических средств (телевидение, компьютерная техника, печать, радио и прочее) или иначе средства массовой коммуникации (информации)

Теории массовой коммуникации

Существует 2 подхода в понимании влияния их на человека:

- Человек-ориентированный подход. Для данного направления характерно, что человек подбивает средства массовой информации под свои собственные нужды и потребности. То есть умело пользуется информационными объемами, без труда фильтруя нужные и ненужные данные.

- Медиа-ориентированный подход (теория Г.Маклюэна). Для этого подхода характерно, что человек сам подчиняется средствам массовой коммуникации. Они действуют на его сознание, меняют взгляды. Причем сила воздействия зависит от жизненного опыта аудитории, ее установок, скорости восприятия.

Источник