- КЛОНИРОВАНИЕ

- Прокариоты.

- Эукариоты и многоклеточные животные.

- Партеногенез.

- Размножение растений и получение рассады.

- Лабораторное клонирование антител.

- Клонирование генов.

- Клонирование млекопитающих.

- Первые опыты.

- Клонирование взрослых млекопитающих.

- Открывающиеся перспективы.

- Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

- Клонирование организмов

КЛОНИРОВАНИЕ

КЛОНИРОВАНИЕ, в биологии – метод получения нескольких идентичных организмов путем бесполого (в том числе вегетативного) размножения. Таким способом на протяжении миллионов лет размножаются в природе многие виды растений и животных. Однако сейчас термин «клонирование» обычно используется в более узком смысле и означает копирование клеток, генов, антител и даже многоклеточных организмов в лабораторных условиях. Появившиеся в результате бесполого размножения экземпляры по определению генетически одинаковы, однако и у них можно наблюдать наследственную изменчивость, обусловленную случайными мутациями или создаваемую искусственно лабораторными методами.

Говоря о клонировании, происходящем в природе или в лаборатории, необходимо представлять себе, что вся генетическая, т.е. наследственная, информация, необходимая для роста, развития, обмена веществ и размножения организмов, передается от родителей потомству в форме дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).

См. также НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ.

ДНК упакована в хромосомах, которых в клетке бывает от одной у некоторых одноклеточных до нескольких десятков у высших растений и животных. Генетического материала, находящегося всего в одной хромосоме крошечного одноклеточного существа вроде амебы, достаточно для осуществления всех его жизненных функций. Однако сложно устроенному животному для этого необходимо примерно 100 000 различных генов.

Прокариоты.

Прокариоты – это самые простые по строению одноклеточные организмы типа бактерий, в клетках которых нет оформленного ядра и многих органелл, свойственных клеткам эукариотов, т.е. эволюционно более продвинутых организмов. Обычно прокариоты размножаются бесполым путем, а именно простым делением клетки надвое. В результате они образуют клоны.

См. также КЛЕТКА; РАЗМНОЖЕНИЕ.

Эукариоты и многоклеточные животные.

Эукариоты характеризуются тем, что их клетки обладают многочисленными органеллами и ядром, в котором заключены хромосомы, т.е. ДНК. Некоторые из этих организмов – одноклеточные, но в большинстве случаев это многоклеточные формы, состоящие из многих различных по структуре и функциям эукариотных клеток. Некоторые простейшие, например амебы и парамеции, способны быстро размножаться путем деления надвое.

У многоклеточных животных произошла специализация клеток и сформировались половые клетки (гаметы), предназначенные для полового размножения. У низкоорганизованных многоклеточных встречается как половое, так и бесполое размножение. С усложнением и увеличением подвижности животных половое размножение стало преобладать. Оно обеспечивает сочетание в потомстве признаков обоих родителей, т.е. исключает образование клонов.

Партеногенез.

Клонирование в природе наблюдается в случае т.н. партеногенеза, когда потомство развивается из неоплодотворенной женской гаметы (яйцеклетки). Этот процесс широко распространен среди насекомых. Поскольку родительская особь всего одна, она генетически идентична потомкам и составляет с ними клон. У млекопитающих партеногенез можно искусственно стимулировать, но эмбрион погибает на ранних стадиях своего развития.

См. также ЯЙЦО; РАЗМНОЖЕНИЕ.

Размножение растений и получение рассады.

У растений известны различные формы бесполого размножения, обычно называемого вегетативным. Самостоятельный организм может развиться у них из частей листьев, стеблей и корней. Если эти части получены от одного растения, то образуется клон. Для вегетативного размножения у многих видов используются специальные структуры, к которым относятся, например, подземные корневища у золотой розги, надземные столоны («усы») у земляники, луковицы у чеснока, клубни у картофеля и клубнелуковицы у гладиолусов. Таким способом размножают не только травянистые, но и многие древесно-кустарниковые виды. К относительно новым методам коммерческого клонирования некоторых растений относится выращивание их из культуры ткани.

Среди сельскохозяйственных культур вегетативно размножают, например, бананы, ананасы, виноград и землянику. Особый способ клонирования, называемый прививкой, применяют в случае плодовых деревьев, в частности пекана, яблони и персика. Черенки, вырезанные из ветвей ценного в хозяйственном отношении экземпляра (привои), приращивают к укорененным растениям (подвоям) того же вида, а иногда и другого – близкого таксономически. Привой нормально растет и приносит плоды, не уступающие по качеству тем, что развиваются на материнском дереве.

Лабораторное клонирование антител.

Все позвоночные для защиты от инфекций вырабатывают особые белки – антитела. Разработаны методы их клонирования, позволяющие получать большие количества идентичных молекул. Произведенные таким образом антитела называются моноклональными. Эти высокоспецифичные вещества используются для определения концентрации ряда белков в жидкостях тела, например белковых гормонов, или для выявления раковых клеток (и возможного воздействия на них), что очень важно в научных исследованиях, а кроме того, является относительно недорогим методом диагностики некоторых заболеваний.

Клонирование генов.

Становится известно все больше специфических генов, связанных с развитием определенных болезней. Эти гены научились выделять из организма и присоединять к ним соответствующие промоторы, т.е. участки ДНК, управляющие их работой. Получаемые генные комплексы можно клонировать несколькими способами. Один из них – полимеразная цепная реакция (ПЦР), т.е. размножение нужного участка ДНК с помощью фермента полимеразы, что позволяет удваивать количество генных копий каждые несколько минут (см. также ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ). Клонированные таким образом гены можно затем ввести в организм животного (получив т.н. трансгенную особь), которое в результате приобретет способность синтезировать нужное вещество, например ценный фармацевтический продукт. Трансгенные животные служат также моделями для изучения ряда тяжелых болезней человека, в частности муковисцидоза.

Клонирование млекопитающих.

Выше уже приводились примеры разных типов клонирования в природе. Если любому зверю порезать кожу, клоны новых клеток быстро приходят на смену поврежденным. Однако клонирование целых высокоорганизованных организмов – процесс гораздо более сложный, чем заживление раны.

Зачем вообще клонировать животных? Во-первых, можно было бы воспроизводить ценные с той или иной точки зрения особи, например чемпионов пород крупного рогатого скота, овец, свиней, скаковых лошадей, собак и т.п. Во-вторых, превращение обычных животных в трансгенных сложно и дорого: клонирование позволило бы получать их копии. Проектируется производить трансгенных млекопитающих, способных синтезировать факторы свертывания человеческой крови и другие жизненно важные для нас продукты и выделять их в составе своего молока. Широкомасштабное развитие такой биотехнологии сэкономило бы огромные количества донорской крови, запасы которой ограничены и могли бы использоваться более эффективно.

Первые опыты.

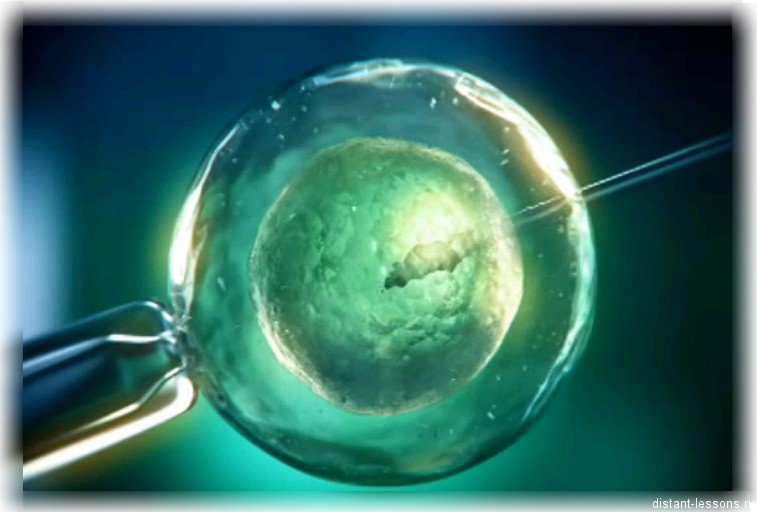

Первый опыт клонирования земноводных датируется 1952. Впоследствии удалось клонировать также мышей, кроликов, овец, свиней, коров и обезьян. Все успешные эксперименты такого рода начинались с клеток эмбриона, изолируемых на ранних стадиях развития до начала их дифференцировки в т.н. зародышевые листки, дающие начало специализированным тканям и органам. Эти клетки (бластомеры) разделяют, пока их число в зародыше не превысило 32 или 64, и с помощью особых микрохирургических методов помещают по одной в ооциты (неоплодотворенные яйцеклетки), из которых предварительно удаляют ядро. У всех бластомеров одного эмбриона одинаковый набор генов, а ооциты служат для них как бы инкубатором. После соответствующей электрической и/или химической стимуляции и культивирования из этих клеток можно получить идентичные зародыши и перенести их (имплантировать) в матку готовых к зачатию самок того же вида. В конечном итоге такие «приемные матери» родят почти идентичных детенышей, однако вся процедура в целом остается с практической точки зрения крайне неэффективной. Вместо вынашивания всех эмбрионов из первого клона практикуют также их разделение на бластомеры и повторный цикл клонирования, получая в итоге гораздо большее количество пригодных для имплантации зародышей.

Клонирование взрослых млекопитающих.

По мере роста и развития животного соответствующие его гены «включаются» и «выключаются» в строго определенное время, что обеспечивает гармоничное формирование и функционирование всех частей сложного организма. У взрослой особи гены, регулирующие процессы в специализированных (дифференцированных) клетках, должны работать без сбоев, выполняя характерную именно для этой части тела программу: малейшее нарушение здесь чревато болезнью, а то и гибелью всей особи. Следовательно, если вырезать кусочек, скажем, уже сформировавшегося подбородка, нос из него не разовьется. Правда, клетки могут терять специализацию (дедифференцироваться), что наблюдается при возникновении раковых опухолей. Таким образом, клонирование животных из их взрослых клеток путем перепрограммирования последних на нормальное эмбриональное развитие представляет собой хотя и выполнимую теоретически, но крайне сложную задачу, которую многие специалисты считали неразрешимой.

В 1997 шотландский эмбриолог Ян Уилмат со своими сотрудниками сообщил об успешном клонировании ягненка из дифференцированной клетки молочной железы шестилетней овцы. Культивируя клетки этого типа на т.н. минимальной (содержащей лишь минимум необходимых для поддержания жизни веществ) питательной среде, не позволявшей им выполнять свои «взрослые» функции, удалось добиться их дедифференцировки до эмбрионального состояния. Затем такую клетку слили с энуклеированной (лишенной ядра) яйцеклеткой другой овцы и имплантировали начавший развитие эмбрион в матку третьей самки. В результате исходная клетка молочной железы повторила и самостоятельно отрегулировала все этапы, которые в норме проходит оплодотворенное яйцо, превращаясь во многие миллиарды специализированных клеток взрослого млекопитающего. Через некоторое время эти исследователи сообщили о клонировании овцы с введенным в нее человеческим геном, а специалисты из США заявили о создании клонов взрослых коров.

Важно подчеркнуть, что особи получаемых описанным способом клонов не достигают того уровня идентичности друг другу, который свойствен однояйцовым близнецам. Во-первых, развитие их происходит в разных ооцитах, каждый из которых сохраняет некоторое количество собственной ДНК в митохондриях (органеллах дыхания). Во-вторых, эмбрионы вынашиваются различными «приемными матерями», и, наконец, после рождения каждый детеныш попадает в условия среды, неизбежно являющиеся в той или иной степени уникальными.

Открывающиеся перспективы.

Работы Уилмата и других биологов служат основой для новых исследований, которые могли бы значительно расширить наши представления о функционировании генов в ходе нормального развития, а также при воздействии на них ряда лекарственных веществ и стрессовых факторов. Это позволило бы усовершенствовать медицинское обслуживание путем создания и применения новых недорогих инструментов ранней диагностики и лечения. Если бы таким путем удалось разработать методы генной терапии, т.е. «исправления» аномальных генов, ответственных за опасные для жизни врожденные нарушения, человечество смогло бы избавиться от некоторых наследственных заболеваний, серьезно снижающих трудоспособность и сокращающих жизнь людей.

О ценности клонирования для создания трансгенных и элитных животных уже говорилось. При его широком применении можно было бы накапливать в замороженном виде неограниченные количества эмбрионов и другого материала, сохраняя таким образом ныне существующую «зародышевую плазму» во всем ее разнообразии.

Источник

Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ

Клонирование организмов

автор статьи — Саид Лутфуллин

Клон – это точная генетическая копия живого организма.

В природе клоны широко распространены. Это, конечно же, потомки бесполого размножения. Так как полового процесса не происходит, не изменяется генотип. Поэтому дочерний организм является точной генетической копией предыдущего.

Клоны так же создаются с участием человека. Зачем это делается? Представьте, ведется многолетняя работа по отбору и гибридизации растений, из всех полученных гидридов, у одного очень удачная комбинация генов (например, сочные плоды больших размеров). Как размножить это растение? Если проводить скрещивание, то произойдет рекомбинация генов. Поэтому проводят вегетативное размножение.

Многие культурные сорта являются клонами изначально полученного растения. (Фиалки, например, размножают листьями). Можно даже получить клон растения всего из одной клетки.

- сначала выращивается культура клеток,

- потом воздействуют нужными гормонами для дифференцировки тканей, и

- воссоздается новый организм.

С помощью этого метода можно будет получать больше урожая, чем через стандартное разведение. Возможно, в будущем мы будем получать растительные продукты не с полей, а из пробирок.

Огромные площади земли заменит лаборатория. А колхозники останутся без работы.

Но как создавать клоны организмов, неспособных к бесполому размножению (позвоночных к примеру)?

Это возможно. Такое явление встречается даже в природе. Это – монозиготные близнецы.

Из одной зиготы развивается не один организм, при том эти организмы являются генетическими копиями друг друга (так как развились из одной зиготы).

Такое явление позволило возникнуть близнецовому методу (благодаря ему, изучается влияние наследственности и среды на признаки).

Появилась идея искусственного клонирования организмов.

В теории она проста: если из зиготы удалить собственное ядро, и поместить ядро из соматической клетки, то разовьется организм – точная генетическая копия, клон донора соматической клетки.

Практически осуществить это получилось не сразу.

В 60-е года были проведены опыты по клонированию амфибий. Из икринок лягушек вытаскивали ядра и засовывали ядра, взятые из соматических клеток (метод такой пересадки ядер, между прочим, был разработан у нас в СССР в 1940 году ученым Г.В. Лопашовым). Получились клоны лягушки. С амфибиями проще, у них оплодотворение и эмбриональное развитие происходит во внешней среде.

Икру то они не метят. В 1996 году группа британских ученых (это не фигура речи, они действительно из Британии) под руководством Иэна Уилмута сделала огромное достижение в области биологии. Они, с помощью метода пересадки ядра, клонировали овцу.

Из клетки ткани вымени уже умершей к моменту эксперименту овцы (организма-прототипа) взяли ядро. Из другой овцы взяли яйцеклетку и, предварительно удалив ее собственное ядро, трансплантировали ядро из клеток овцы-прототипа. Полученную уже диплоидную клетку (диплоидную, так как ядро взято из соматической клетки) поместили в другую овцу, которая стала суррогатной матерью. Полученного ягненка назвали Долли.

Она была генетической копией овцы-прототипа.

Но Долли не была первым в истории клоном млекопитающего. И до нее проводились удачные эксперименты. В чем новшество? В том, что ранее брались либо эмбриональные, либо стволовые клетки для донорства ядер. В случае с Долли были взяты уже дифференцированные клетки взрослого организма (клетки вымени). Овечка Долли прожила достойную жизнь, несколько раз становилась мамой. Рожала совершенно здоровых ягнят. Долли ничем не отличалась от других овец, только тем, что она являлась клоном. К концу жизни Долли заболела артритом. Ее усыпили. Болезнь эта никаким образом не связана с клонированием: ей болеют и обычные овцы.

Эксперимент с Долли продемонстрировал возможность и безопасность клонирования млекопитающих.

Какова практическая значимость клонирования? Оно позволяет решить некоторые проблемы:

- можно увеличить численность вымирающих животных — спасти от вымирания популяции, которые сами уже не могут поддерживать свою численность и, по сути, обречены;

- клонирование дает возможность в прямом смысле воскресить вымершие виды, если сохранились образцы ядер клеток этих организмов (вспомните Парк Юрского периода);

- не обязательно выращивать целиком новый организм. Можно выращивать отдельно органы и заменять ими поврежденные. У человека отказала почка. Взяли у него одну клетку – вырастили новую. И отторгаться она не будет , так как не содержит чужеродных белков: все свое.

В теории все прекрасно, на практике возникают некоторые проблемы.

Прежде всего, это чисто «механические» проблемы. Несовершенство методов. Белые пятна, пробелы в знаниях: не все еще известно о генах и всех их тонкостях.

Еще одна проблема скрыта в ядре. В процессе дифференциации клеток происходит и дифференциация ядер этих клеток: некоторые гены отключаются, некоторые активируются. То есть в ядре, взятом для пересадки в яйцеклетку, могут быть отключены некоторые гены, которые необходимы для нормального развития зародыша. Понятно, что в этом случае нормального развития не получится.

Есть проблема этическая — клонирование человека. Сути ее я не понимаю, лично мне она кажется надуманной. Поэтому комментировать ее не буду.

Последняя проблема, которую мы рассмотрим – это проблема старения ядер. В ядрах есть счетчики старения организма – теломеры. С каждым делением они все короче и короче. Очевидно, нужен способ искусственно «сбросить до заводских настроек» ядро: отменить отключение генов, восстановить теломеры.

На клонирование организмов возлагаются огромные надежды. В этом методе видят излечение болезней. Область открыта для исследований: еще многое нужно изучить.

Источник