- Методы теоретического исследования

- Конспект на тему «Метод и виды теоретического исследования понятие, назначение».

- Конспект на тему: «Метод и виды теоретического исследования: понятие, назначение»

- Виды теоретического психолого-педагогического исследования

- Теоретические методы исследования

- Что такое теоретические методы исследования

- Как происходит теоретическое исследование

- Теоретические методы исследования, их характеристики

- Анализ и обобщение данных

- Синтез, объединение результатов

- Абстрагирование и конкретизация

- Моделирование

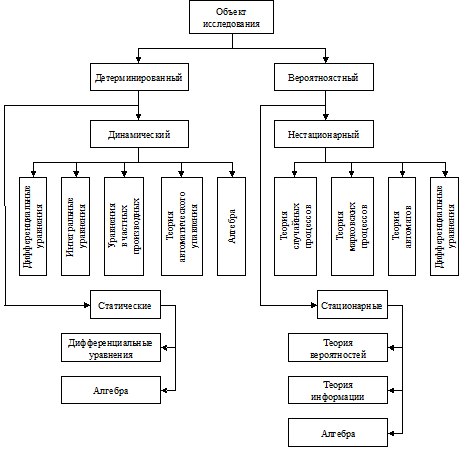

- Математические методы исследования

- Описание математических методов исследования

- Характеристики

- Отличие математических методов от теоретических

- Возможности теоретических исследований, применение на практике

- Недостатки и преимущества

Методы теоретического исследования

К методам теоретического исследования относятся следующие: абстракция и конкретизация, индукция и дедукция, анализ и синтез, сравнение, классификация, обобщение.

Под абстракцией (абстрагированием) [

В процессе психолого-педагогического исследования не всегда можно воспользоваться микроскопом или химическими реактивами, но всегда можно опираться на силу абстракции. Если ставится задача раскрыть сущность предмета, явления, в процессе абстрагирования выбираются общие признаки, свойства, связи, отношения и отбрасываются побочные. Это приводит к созданию понятий, категорий, в которых отображаются существенные признаки явлений и предметов действительности. Например, ребёнок не научится считать до тех пор, пока не начнёт осознавать, что необходимо отвлекаться при рассмотрении предметов от всех их прочих свойств, кроме числа.

Существует несколько приёмов абстрагирования используемых в зависимости от реальных объектов и цели абстрагирования. Если необходимо образовать общее понятие о каком-то классе предметов, обычно применяется обобщающая абстракция, иначе её называют абстракция отождествления. Обобщающая абстракция образуется путем выделения у многих предметов общих одинаковых признаков.

Изолирующая абстракция, или аналитическая абстракция, не предполагает наличия многих предметов, ее можно совершить, имея всего один предмет, при этом аналитическим путем вычленяется нужное нам свойство с фиксированием на нем нашего внимания. Идеализация, как приём абстрагирования, акцентирует внимание на существенных признаках, отсутствующих в чистом виде в предмете. Идеализация – мыслительный акт, связанный с образованием некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых в опыте и действительности.

Идеализированные объекты служат средством их научного анализа, основой для построения теории этих реальных объектов. Идеализация выступает важным средством познания законов действительности. Например, учёные фигурируют понятиями «абсолютно чёрное тело», «чистый газ», «чёрный ящик», которых в том смысле, в котором они рассматриваются, в действительности не существует. В педагогике ориентируются на идеальную цель воспитания, которую достичь невозможно, но стремиться к ней надо.

Метод конкретизации теоретических знаний. Конкретизация [

Конкретным является материальный предмет во всём многообразии признаков, свойств, связей и отношений. Конкретным является то, что реально. В мышлении конкретно то, что отражает объективную действительность. Изучая конкретное, исследователь создаёт абстрактное, опираясь на абстрактное, он опять восходит к конкретному, на сей раз на более высоком уровне, обогащённый знанием абстрактного.

Источник

Конспект на тему «Метод и виды теоретического исследования понятие, назначение».

Конспект на тему: «Метод и виды теоретического исследования: понятие, назначение»

Теоретическое исследование –этоанализ,оценка, систематизация эмпирического и обобщенногоматериала с позиции определенного мировоззрения.[9].

Теоретические методы необходимы для определения проблем, формулирования гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические методы связаны с изучением литературы: трудов классиков; общих и специальных работ; исторических документов; периодической печати и др.

Изучение литературы дает возможность узнать, какие стороны и проблемы уже достаточно хорошо изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а какие вопросы еще не решены.

Работа с литературой предполагает использование таких методов, как:

ü составление библиографии — перечня источников, отобранных для работы в связи с исследуемой проблемой;

ü реферирование — сжатое переложение основного содержания одной или нескольких работ по общей тематике;

ü конспектирование — ведение более детальных записей, основу которых составляет выделение главных идей и положений работы;

ü аннотирование — краткая запись общего содержания книги или статьи;

ü цитирование — дословная запись выражений, фактических или цифровых данных, содержащихся в литературном источнике.

Виды теоретического психолого-педагогического исследования

К методам теоретического исследования относятся:

Под абстракцией обычно понимают процесс мысленного отвлечения от ряда свойств предметов или признаков предмета от самого предмета, от других его свойств. Абстракция может быть в форме чувственно-наглядного образа (напр. модель межличностных взаимоотношений в группе), в форме суждений, в форме понятия (когда абстрагирована совокупность признаков, свойств, сторон и связей предмета или класса предметов: «мотив», «одарённость», «проблема»), в форме категории (наиболее широкого понятия определённой науки: «воспитание», «обучение», «развитие»).

Конкретизация – это логическая форма, являющаяся противоположностью абстракции. Конкретизацией называется мыслительный процесс воссоздания предмета из вычлененных ранее абстракций. Способом теоретического воспроизведения в сознании целостного объекта является восхождение от абстрактного к конкретному, которое является всеобщей формой развертывания научного знания, систематического отражения объекта в понятиях.

Индукция – один из типов умозаключения и методов исследования. Она выступает определенным способом обобщения. Индуктивное обобщение необходимо при изучении передового педагогического опыта. Для получения индуктивно общего знания совсем не обязательно изучать все случаи явления, как в процессе полной индукции. Для этого достаточно взять несколько случаев или даже один частный случай и рассмотреть его всесторонне.

Дедукция – один из основных способов рассуждения (умозаключения) и методов исследования. В широком смысле под дедукцией понимается любой вывод вообще, в узком смысле – доказательство или выведение утверждения (следствия) из одного или нескольких других утверждений (посылок). Дедукция способна приводить к истинам, имеющим необходимый характер. Таким образом, вероятностному выводу индукции она противопоставляет достоверный вывод.

Анализ – это такой логический приём, метод исследования, в процессе которого изучаемый предмет мысленно расчленяется на составные элементы, каждый из которых затем исследуется в отдельности как часть расчленённого целого. Анализ может быть произведён с целью выделения свойств предмета, расчленения классов на подклассы, расчленения на противоречащие стороны. Цель анализа заключается в познании частей как элементов сложного целого. Анализ позволяет выявить строение исследуемого объекта, его структуру, отделить существенное от несущественного, сложное свести к простому. Анализ развивающегося процесса позволяет выявить в нем определенные этапы, противоречивые тенденции.

Синтез (соединение, составление, сочетание) – мысленное воссоединение, объединение в единое целое частей, свойств, отношений, расчленённых посредством анализа. Он всегда связан с анализом, который является началом исследования предмета. Синтез, как и анализ, осуществляется на всех этапах познания.Синтез в научном исследовании необходим при решении важных теоретических вопросов: 1) представлении изучаемого предмета как координированной системы связей с видением существенных сторон; 2) выяснения наличия у изучаемых явлений единой природы, общих существенных элементов различных явлений; 3) выявление связей между законами и зависимостями, относящимися к одному объекту.

Классификация – это распределение предметов какого-либо рода на классы в соответствии с наиболее существенными признаками, присущими предметам данного рода и отличающими их от предметов других родов, при этом каждый класс в свою очередь делится на подклассы.Классификация представляет собой особый случай применения логической операции деления объема понятия, представляющий собой некоторую совокупность делений (деление некоторого класса на виды, деление этих видов). Обычно в качестве оснований деления выбирают признаки, существенные для данных предметов.

Сравнение – сопоставление объектов с целью выявления сходства и различия между ними. Оно является важной предпосылкой обобщения, играет большую роль в умозаключении по аналогии, также используется в качестве приема дополняющего, а иногда и заменяющего определение[2.].

Источник

Теоретические методы исследования

Что такое теоретические методы исследования

Теоретическими методами исследования называют методики, разработанные с целью определить задачи, создать гипотезы, оценить полученные прецеденты.

Теоретические методы выступают в противовес эмпирическому уровню исследований и предусматривают погружение в суть изучаемого объекта или явления с целью понять его внутреннюю структуру, причины и источники появления, а также систему, согласно которой он формируется и функционирует. Основные задачи, которые решаются в процессе применения методик:

- установить прецеденты;

- определить внешние связи между изучаемыми объектами и явлениями;

- подробно объяснить причины возникновения, смысл существования.

В теоретических методах можно найти некоторые недостатки. В ходе таких исследований не представляется возможным оказать конкретное воздействие на разнообразие явлений или процессов. В результате получается лишь определить наличие скрытых закономерностей, общего и значимого.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Теоретические методы тесно взаимодействуют с мыслительной деятельностью, связаны с процессами осмысления эмпирического материала, его доработкой и анализом. Назначением исследовательской работы является раскрытие внутренней структуры систем или явлений, определение их взаимосвязи и обусловленности.

Как происходит теоретическое исследование

Теоретическое исследование проводится поэтапно. Эффективность его зависит от глубины погружения в тему, тщательности изучения всех сравниваемых объектов. Это позволяет исключить риски получения неправильных выводов.

Основными этапами теоретических изысканий являются:

- Изучение теории исследуемой научной области: существующие идеи, методы, модели. Критическая оценка и анализ.

- Формулирование научной гипотезы.

- Принятие существующих подходов, их углубление и развитие, либо отказ от них.

- Обоснование новых идеализированных понятий, теоретических конструктов. Создание теоретической модели, характеризующейся упрощенной структурой.

- Формулирование новых способов решения научной проблемы.

- Оценка противоречивости и согласование системы частных теорий, формирование фундаментальной научной теории.

- Развертывание теории, представление и формулировка общих для данной научной сферы закономерностей, которые объясняют ранее обнародованные и предсказывают будущие факты.

Успех исследования во многом определяется качеством проверки достоверности теории. Для оценки результатов научных изысканий применимы следующие методики:

- логическое сравнение полученных следствий;

- анализ логической формы теории (она не должна быть эмпирической, научной или тавтологической);

- сопоставление с другими теориями в той же научной области;

- проверка степени соответствия эмпирически выводимых следствий практическим требованиям.

Теоретические методы исследования, их характеристики

В современной науке применяются различные теоретические методы исследований. К наиболее распространенным относятся:

- анализ и обобщение;

- синтез;

- абстрагирование и конкретизация;

- моделирование.

Анализ и обобщение данных

Анализ является логическим приемом, методом исследования, который предполагает мысленное разъединение предмета на составные части для изучения в качестве элемента единого целого.

С помощью анализа определяются свойства предмета, подклассы явлений, противоречащие стороны объекта изучения. Целью аналитической работы служит познание элементов как частей сложного целого.

- выявление особенностей строения объекта исследований;

- определение структуры;

- отделение существенного от несущественного;

- сведение сложного к простому;

- выявление этапов процесса и его противоречивых тенденции.

- Классификационный. Разделение и систематизация явлений на уровне сходства и повторяемости.

- Анализ отношений. Это исследование взаимоотношений между различными аспектами процесса или явления.

- Каузальный. Определение причинных связей между процессами и явлениями.

- Диалектический. Явление изучается во всеобщих взаимосвязях и развитии, что приводит к пониманию действительности как целого.

Обобщение представляет собой мысленное выделение конкретных признаков, которыми характеризуется некоторый класс предметов, переход от единичного к общему, от менее общего к более общему.

В процессе обобщения понятие включается в объем другого, более широкого, понятия. К примеру, для того, чтобы обобщить понятие «общение», необходимо включить объем данного определения в общий объем понятия «деятельность», так как, в общем смысле, общение представляет собой вид деятельности. Таким образом, для обобщения какого-либо понятия, следует из характеристик исходного определения исключить все свойства, которые присущи только предметам, входящим в объем этого понятия.

Синтез, объединение результатов

Синтез представляет собой мысленное соединение в единое целое элементов, признаков, отношений, которые были разъединены в процессе анализа.

Данный метод теоретических исследований тесно связан с аналитической работой. Методика представляет собой начало процесса изучения предмета. Синтез характерен для всех этапов познания. В синтезе соединяются общее и единичное, единство и многообразие.

Синтетическим, конструктивным путем называется движение мысли от причины к следствию. С его помощью получают новые факты, формулируют проблемы, конструируют гипотезы, разрабатывают теории, объединяют различные теоретические утверждения. В итоге по средствам межсистемного переноса знаний рождается новое знание.

- Установить наличие общей природы у изучаемых явлений.

- Объединить явления в структуру, являющую собой систему связей с определением значимых сторон. Иными словами, составить схему.

В результате синтеза происходит формулирование идей, гипотез, а также развитие научной теории.

Основные этапы синтеза:

- Начальный синтез с помощью общей ориентировки, сбора данных, уточнения проблемы, выработки гипотезы.

- Поэлементный синтез путем изучения выделенных частей общего в изменяющихся условиях.

- Обобщение результатов, соотношение их с целым, проверка и апробирование в системе целостного опыта.

Изначально синтез и анализ совмещаются в рамках одного исследования.

Абстрагирование и конкретизация

Абстракция или абстрагирование – метод исследования, в процессе которого сам предмет или его свойства мысленно отделяются от других свойств или признаков предмета.

В процессе абстрагирования исследователь пребывает в постоянном мысленном отвлечении от незначительных связей, отношений, предметов и одновременно выделяет, фиксирует один или несколько элементов этих предметов. Методика заключается в выборе общих характеристик объекта и исключении побочных признаков. Таким образом, формируются понятия, категории с существенными параметрами явлений и предметов реальности.

- Обобщающая абстракция с помощью определения у многих предметов одинаковых свойств выявляет общее понятие об определенной категории предметов.

- Изолирующая или аналитическая абстракция выделяет аналитическим путем конкретный признак предмета и фокусирует на нем внимание.

- Идеализация применяется для акцентирования внимания на значимых свойствах, которые отсутствуют в чистом виде в предмете.

Результатом абстракции являются обобщенные знания, которые трансформируются в определения или чувственно-наглядные образы в виде чертежей, схем, диаграмм, моделей, графиков, таблиц, карт, формул. Методика абстрагирования тесно взаимодействует с анализом и синтезом, а также с методом конкретизации теоретических знаний.

Конкретизация представляет собой логическую форму, которая является противоположной абстракции. Конкретизацией называется мыслительный процесс, воссоздающий предмет из ранее вычлененных абстракций.

Переход от абстрактного к конкретному выполняется по средствам теоретического воспроизведения в сознании целостного объекта. Это всеобщая форма развертывания научного знания, систематического отражения объекта в определениях. В роли конкретного понятия выступает реальный материальный предмет со всеми разнообразными признаками, свойствами, связями, отношениями. Конкретным является отражение объективной действительности. В результате использования методики конкретизации представляется возможным проанализировать и описать наглядные примеры и частные случаи.

Моделирование

Моделирование в качестве познавательного приема, неотделимого от научного развития, представляет собой построение и исследование модели, которая отображает какую-либо сторону действительности и является значительно более простой, чем реальность.

В современной науке моделирование служит эффективным и перспективным методом теоретических исследований. Центральным понятием методики является модель.

Модель — мысленно или материально представленная система, которая способна замещать объект исследования путем его отображения или воспроизведения, для получения новой информации об этом объекте.

Модель в разных формах представляет собой:

- объект любой природы, созданный для замещения исследуемого объекта с целью получения новых данных;

- систему, как средство получения информации о другой системе;

- знание в более простой формулировке, отражающее определенные, ограниченные данные о предмете или явлении;

- кодирование информации, содержащее потенциальное знание, которое приобретается в процессе исследования.

- Установление понимания принципов устройства конкретной системы, определение структуры, характеристик, особенностей развития и взаимосвязей с окружающим миром.

- Управление системой путем поиска эффективных методов ее использования с учетом заданных целей и критериев.

- Прогнозирование результатов прямых и косвенных воздействий на систему.

Цели моделирования реализуются с помощью получения обратной связи в процессе исследования.

Обязательные характеристики модели:

- объективное соответствие изучаемому предмету;

- способность к замещению реального объекта в ходе исследования;

- информативность.

Структура процесса моделирования состоит из нескольких этапов:

- Постановка задачи.

- Разработка модели.

- Изучение модели.

- Перенос знания.

Моделирование глубоко проникает в теоретическое мышление. Исследовательская функция методики заключается в создании импульса, источника новых знаний. В процессе менее информационные модели трансформируются в более содержательные, в которых раскрывается сущность изучаемых явлений в реальности.

Моделирование тесно связано с прогнозированием. С помощью модели представляется возможным сделать более полный и обоснованный прогноз, чему способствуют выявленные тенденции, исторический опыт, ретроспективный анализ, экспертные оценки, концептуальное истолкование фактов.

Математические методы исследования

Математические методы исследования представляют собой способы количественного и структурного изучения явлений, в процессе которого их свойства и закономерности определяются с помощью формальных моделей, количественных характеристик, функциональных отношений.

Математическая модель – это система соотношений, включая формулы, функции, уравнения, системы уравнений, которая описывает те или иные параметры исследуемого предмета или явления.

Описание математических методов исследования

Математические методики пользуются популярностью для выполнения системных исследований. Алгоритм решения практических задач:

- математическая формулировка задачи, включая разработку математической модели;

- определение эффективного способа изучения полученной модели;

- анализ результатов исследования.

Представить математическую формулировку задачи можно стандартными средствами, включая числа, геометрические образы, функции, системы уравнений. Для описания параметров объекта выбирается непрерывная или дискретная, детерминированная или стохастическая и другие формы.

Характеристики

Математический аппарат для построения модели:

Степень и пределы соответствия явлений математической модели зависят от следующих факторов:

- свойств и связей явлений или процессов, отраженных в модели;

- методики определения количественных и структурных параметров этих свойств или связей;

- способа обобщения характеристик в рамках области исследований;

- выбора системы формальных преобразований для описания структуры связей между характеристиками.

После определения математической модели необходимо произвести предварительный контроль. Существуют несколько способов проверки, которые отличаются по критериям:

- размерности;

- порядки;

- зависимости;

- экстремальные ситуации;

- граничные условия;

- математическая замкнутость;

- физический смысл;

- устойчивость.

Отличие математических методов от теоретических

Разница между основными подходами к проведению исследований заключается в следующем:

- Предмет, к изучению которого подбирается определенный исследовательский подход. В математическом методе исследуется проявление свойств и структуры объекта. С помощью теоретических способов выражается сущность изучаемого.

- Специфика взаимодействия исследователя с предметом. Математические методы предполагают возможность непосредственного взаимодействия автора научного труда с изучаемым объектом. В теории данный процесс осуществляется только опосредованно.

- Понятийные средства и язык научных рассуждений. В теоретических методиках — научные теории, в математических — формулы, количественные характеристики.

- Специфика выводов исследования. Математические способы изучения позволяют получить объективные характеристики предмета. На теоретическом уровне итоги исследования могут в какой-то степени определяться личностными качествами субъекта познания.

- Характер организации знания. На теоретическом уровне знания характеризуются системностью и непротиворечивостью. В математических методах допускается противоречивость исследований.

Возможности теоретических исследований, применение на практике

Теоретические методы исследований позволяют раскрывать суть изучаемого явления. Они необходимы для создания новых гипотез, определения задач, а также оценки результатов.

Как самостоятельные, такие методы часто применяются для исследования литературных трудов: классических произведений, исторической документация, периодической печати и т. д. Активно применимы в искусствоведении для интерпретации произведений, а также в философии в целях обнаружения новых понятий и законов. В комплексе с прочими методами, широко используются они в педагогике и психологии для выявления существующих проблем и постановки новых задач.

Теоретические методы исследования постоянно развиваются. Путем научных изысканий выявляются новые возможности для имеющихся на данный момент методик.

Недостатки и преимущества

Теоретические методы научных изысканий обладают рядом плюсов и минусов. К недочетам данных методик можно отнести отсутствие непосредственного влияния на разнообразие изучаемых фактов, а также некую обособленность мышления исследователя от реальных условий внешней среды.

Преимуществом теоретических способов изучения является возможность заранее рассмотреть объекты под разными углами и сделать общие выводы прежде, чем приступить к эмпирической части исследования. Другим важным плюсом методик является изучение сущности предмета, что обеспечивает его полное понимание.

Источник