- 1. Положение человека в природе. Анатомия и физиология как науки. Методы изучения организма человека

- Заглянуть внутрь себя: как изучали человеческое тело в древности и что нового наука может рассказать нам сегодня

- Наблюдение за телом официально превращается в науку: древние эллины разрабатывают терминологию («артерии», «бронхи», «амнион» и т. д. — слова греческого происхождения), основывают первые школы.

- При вскрытии мужских трупов ученых больше всего интересовало сердце, а при исследовании женских тел — матка.

- Вскоре новая технология проникла даже в обувные магазины: с ее помощью продавцы проверяли, подходит ли по размеру ботинок, — пока врачи не забили тревогу из-за ударных доз облучения при таких примерках.

- Оказалось, что они снабжают костный мозг кровью, а их состояние меняется из-за переломов или воспалений.

- Однако в атласах и учебниках, как правило, представлены сведения, полученные по большей части на основе вскрытия европеоидных мужчин. Еще 40 лет назад обнаружилось, что в разделах, посвященных общей анатомии, только в 11% случаев изображены женщины и еще 25% иллюстраций — гендерно-нейтральные.

- Биология

- Рентгенологическое исследование

- Компьютерная томография (КТ)

- Позитронно-эмиссионная томография

- Магнитно-резонансная томография

- Ультразвуковая диагностика

- Функциональная диагностика

- Электроэнцефалография и электрокардиография (ЭЭГ и ЭКГ)

- Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия)

- Эндоскопические исследования

- Клиническая лабораторная диагностика

1. Положение человека в природе. Анатомия и физиология как науки. Методы изучения организма человека

Положение человека в природе. Человек — часть биосферы, продукт её эволюции, поэтому состояние его здоровья находятся в тесной зависимости от состояния окружающей среды.

Среду обитания человека схематически можно изобразить следующим образом:

Среда обитания человека

Как детище земной биосферы человек приспособлен к жизни только в её условиях, но в отличие от других видов человек легко адаптируется к окружающей среде обитания не только пассивно, но и активно (создавая себе жилище, одежду и другие блага).

«Антропогенез объясняет место современного человека (Homo sapiens) в зоологической системе. По принятой классификации для систематики животного мира, разработанной на основе достижений палеонтологии, анатомии, сравнительной анатомии, биологии и эмбриологии, человек относится к типу хордовых, подтипу позвоночных, классу млекопитающих, отряду приматов, подотряду обезьян, надсемейству антропоморфных, семейству гоминид.» [1978 Краев А В — Анатомия человека Том 1]

Анатомия и физиология как науки. Первейшей потребностью организма человека является сохранение его жизни и здоровья. Отсутствие болезней, физических дефектов является одним из условий счастья человека и полноты жизни.

Чтобы сохранить здоровье нужно изучать свой организм, процессы происходящие в нём и условия предупреждающие болезни.

Развитие наук, изучающих человеческий организм, позволяет разрабатывать эффективные методы лечения нарушений деятельности организма и проводить борьбу с инфекционными заболеваниями.

Анатомия человека — наука о строении форм человеческого организма, его органов и образующих их тканей с учётом возрастных, половых и индивидуальных особенностей. Она выявляет взаимосвязь между формой и структурой органов и строением человека в целом.

Физиология человека — наука о процессах жизнедеятельности, о функциях и механизмах регуляции в клетках и тканях, органах, системах органов и в целом организме человека.

Методы изучения организма человека. Прижизненные методы исследования человека:

- внешний осмотр;

- антропометрия;

- пальпация (ощупывание);

- перкусия (постукивание);

- аускультация (выслушивание);

- эндоскопия (осмотр внутренних органов);

- рентген исследование;

- биопсия (взятие ткани на исследование).

- внешний осмотр;

- антропометрия;

- аутопсия (вскрытие);

- биопсия.

Источник

Заглянуть внутрь себя: как изучали человеческое тело в древности и что нового наука может рассказать нам сегодня

В XXI веке врачи и ученые обладают огромным набором инструментов и знаний, которые позволяют исследовать человека вдоль и поперек. Казалось бы, в устройстве Homo sapiens больше нет никаких тайн, однако анатомы всё равно обнаруживают новые органы и системы. Каждое открытие улучшает качество жизни людей, и, судя по всему, нам еще долго предстоит исследовать нашу бренную материальную оболочку. Рассказываем, как менялись методы изучения тела, заменит ли 3D-моделирование старое доброе вскрытие и почему анатомия будет актуальна всегда.

Собственное тело интересовало человека с начала времен. Самым древним анатомическим трудом считается египетский папирус Эдвина Смита, названный так по имени британского археолога, нашедшего свиток. Он датируется XVI веком до н. э. и представляет собой копию другого манускрипта, созданного еще раньше — предположительно в начале-середине III тысячелетия до н. э. В нем описаны некоторые лечебные процедуры на случай травм, анатомические структуры (например, швы черепа) и даже магические заклинания. Тем не менее в этом источнике приводятся достаточно точные сведения, и упомянутые там методы явно применялись на практике.

В другом документе — папирусе Эберса 1550 года до н. э. — сердце впервые названо центром организма и показана его связь с сосудами.

Если в Древнем Египте «протоанатомия» была в основном описательной, то в античной Греции особое внимание начинают уделять не только строению органов, но и их функциям.

Наблюдение за телом официально превращается в науку: древние эллины разрабатывают терминологию («артерии», «бронхи», «амнион» и т. д. — слова греческого происхождения), основывают первые школы.

Они же начинают применять главный метод анатомии, который используют и по сей день, — вскрытия. Его основателем считают древнегреческого врача Герофила. Учебными пособиями становятся животные, а также трупы казненных преступников.

Герофил принадлежал к александрийской медицинской школе, которая существовала до III столетия н. э. С распространением христианства и постепенной заменой философских течений религиозными этот город был назван символом древнего языческого мира и к 391 году практически уничтожен в многочисленных пожарах и погромах. Для наук, в том числе анатомии и медицины, в Европе наступили темные времена.

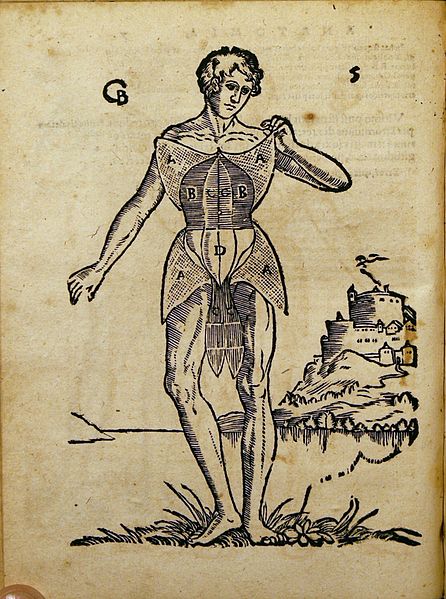

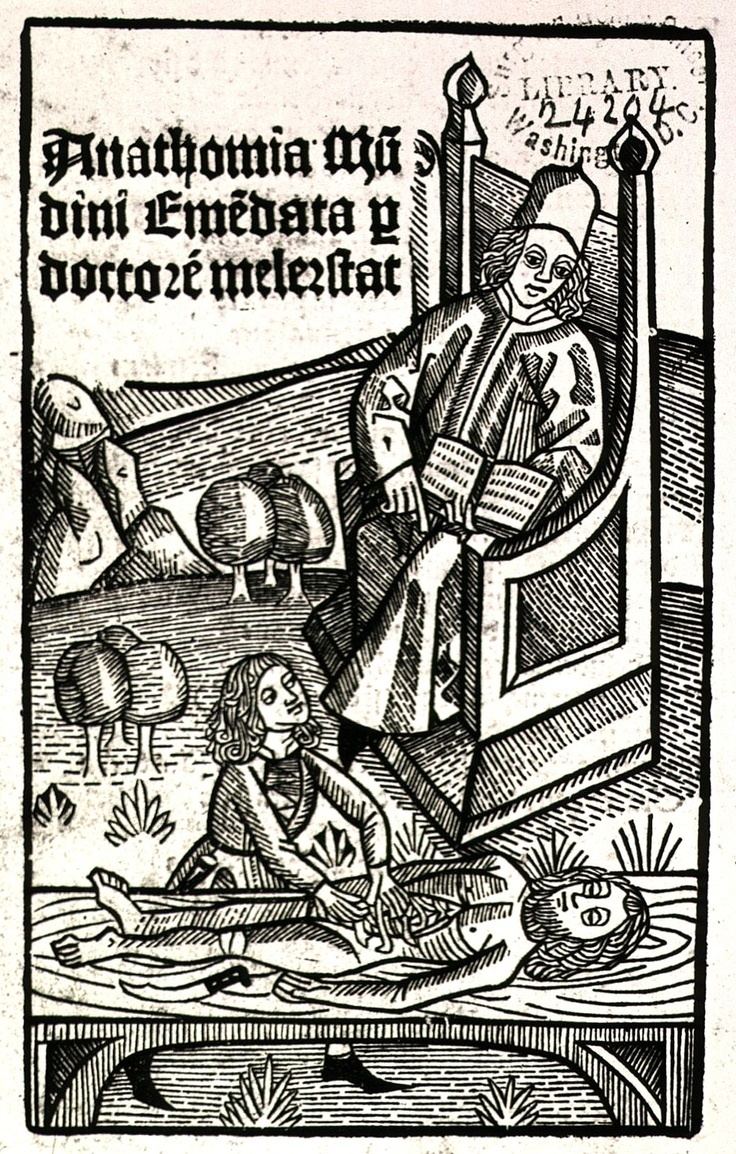

Вскрытия стали довольно редким явлением, но их всё равно проводили. Впервые официальное разрешение от Ватикана на эту процедуру получил Мондино де Луцци в 1315 году. Он же написал научный трактат «Анатомия» (подобные работы в Европе не появлялись на протяжении нескольких столетий) и включил в свой труд ряд положений — зачастую ошибочных — из сочинений предшественников. Поскольку вскрытие черепа в Средние века производилось крайне редко, описание мозга де Луцци копирует у Галена (II–III века н. э.), а характеристика трехкамерного сердца (хотя у всех млекопитающих оно состоит из четырех отделов) явно заимствована из трудов Аристотеля. И всё же анатомическая практика постепенно возвращалась в европейскую науку и медицину.

При вскрытии мужских трупов ученых больше всего интересовало сердце, а при исследовании женских тел — матка.

Тем не менее вплоть до XVI века последней сильно доставалось: ее считали двух-, трех- и семикамерной, изображали с многочисленными отростками и представляли то «внутренней мошонкой», то «канализацией тела». До эпохи Возрождения ученые полагали, что женские половые органы должны быть зеркальным отображением мужских, и не обращали внимания на различия в строении. Леонардо да Винчи одним из первых изобразил матку и плод в ней такими, какими они выглядят в реальности, хотя в своих ранних рисунках и этот титан Возрождения еще копировал ошибки из чужих трудов.

Долгое время вскрытие (сравнение, описание органов) оставалось единственным доступным способом изучения человеческого тела. Но развитие технологий привело к изобретению методов медицинской визуализации, ознаменовавших второй глобальный прорыв в истории анатомии. Конечно, в основном все внутренности были уже давно описаны и известны, но теперь появилась возможность изучать организм прижизненно, а значит, в его нормальном состоянии, при минимальном инвазивном вмешательстве.

В 1895 году Вильгельм Рентген обнаружил, что при прохождении названных в его честь лучей через руку на фотопластинке формируются очертания скелета. Это было первым прижизненным и неинвазивным изображением органов и тканей. Рентгенография быстро стала популярной, особенно при диагностике легочных заболеваний.

Вскоре новая технология проникла даже в обувные магазины: с ее помощью продавцы проверяли, подходит ли по размеру ботинок, — пока врачи не забили тревогу из-за ударных доз облучения при таких примерках.

В отличие от изобретения Рентгена, быстро вошедшего в обиход, свойства ультразвука в медицине долго не применялись. В XIX веке их использовали для поиска дефектов в металле, в 1920–30-х — в качестве физиотерапии при лечении заболеваний. В 1941 году невролог Карл Дуссик с помощью ультразвука изучал структуры мозга (правда, он неверно интерпретировал результаты, сочтя кость черепа мягкой опухолью). И наконец в 1949-м Джон Уайлд стал отцом медицинского УЗИ, правильно оценив толщину стенок кишечника у пациента.

Первые аппараты для ультразвуковых исследований выглядели необычно: человек сидел в ванне с водой, а вокруг него перемещали крупный датчик. В 1963 году устройство приобрело привычный для нас вид — появился миниатюрный детектор, который врач мог наводить на интересующую область.

Сначала УЗ-датчики рисовали только график волн, и на его основании исследователь делал выводы о толщине тканей. Но технологии быстро развивались, и усовершенствованное ультразвуковое оборудование уже позволяло оценивать размеры органов, их плотность, наличие новообразований, кровоток.

Разновидности УЗИ применяются буквально во всех областях медицины: в 1966 году с помощью доплерографии впервые был визуализирован поток крови в сердце, в 1986-м получено трехмерное изображение плода, а к 1990-м стандартную процедуру по забору тканей на анализ, биопсию, начали проводить под строгим УЗ-контролем, что повысило ее эффективность и понизило инвазивность.

В 2009 году технология 3D-эхографии позволила впервые получить подробные изображения клитора. При посмертных вскрытиях его было сложно описать из-за срастания с другими тканями, а прижизненное исследование полностью перевернуло сложившиеся к тому времени представления об этом органе.

Следующим (и последним на сегодняшний день) крупным технологическим прорывом в изучении человеческого тела стала томография — послойное изображение объекта. Две основные ее разновидности появились с разницей в один год. В 1972-м Годфри Хаунсфилд и Аллан Кормак предлагают метод компьютерной томографии, основанный на измерении и обработке разности ослабления рентгеновского излучения в тканях, а в 1973-м Пол Лотербур публикует статью о создании изображения с помощью магнитного резонанса (так появится МРТ). За оба изобретения их авторы получили Нобелевские премии, в 1979-м — Хаунсфилд и Кормак, а в 2003-м — Лотербур и Питер Мэнсфилд, усовершенствовавший технологию.

Томография с высоким разрешением визуализирует внутренние органы, а современные методы, в частности функциональная МРТ, помогают в исследовании их работы. Так, с помощью этой технологии удалось увидеть активацию зон коры головного мозга (и картировать ее) при заданных нагрузках. В 2019 году ученые, благодаря МРТ, обнаружили систему пронизывающих кости сосудов, которая состояла из тысяч капилляров.

Оказалось, что они снабжают костный мозг кровью, а их состояние меняется из-за переломов или воспалений.

Ученые предполагают, что дальнейшее исследование этих структур поможет в изучении остеопороза и восстановления костей после травм.

Самое последнее крупное открытие в анатомии — трубные слюнные железы — было сделано в сентябре 2020 года благодаря позитронно-эмиссионной томографии, причем отчасти случайно. В ходе изучения рака простаты с помощью ПЭТ/КТ врачи заметили, что радиоактивные метки встречаются не только в области предстательной железы, но и в голове. Проанализировав аналогичные снимки (а также проведя два контрольных вскрытия), ученые подтвердили, что нашли новый парный орган.

Выяснилось, что при лучевой терапии головы или шеи сильнее всего страдает именно он. Повреждение этих желез нередко приводит к нарушению глотания, что сильно снижает качество жизни пациента, потому врачи старались как можно надежнее защитить их — но не подозревали, что, кроме трех известных пар, существует еще и четвертая. В итоге ученые обнаружили 723 случая необъяснимых ранее побочных эффектов, которые, очевидно, были связаны с открытыми органами. Теперь с учетом новых данных будут меняться протоколы облучений и восстановления.

Так анатомия окончательно сблизилась с физиологией — наукой о функционировании нашего тела. Прижизненное состояние и изучение органов во время их непосредственной работы дает больше ответов, чем вид омертвевшей плоти. Выходит, вскрытия больше не нужны?

2020 год показал, что отказываться от традиционных практик пока рано. Пандемия коронавирусной инфекции вынудила многих студентов перейти на дистанционное обучение, в том числе и медиков, у которых анатомия — часть обязательной программы.

Казалось бы, в наши дни есть немало способов без потерь продолжать занятия виртуально: записанные на видео или проходящие в интерактивном режиме вскрытия, 3D-модели, многочисленные учебники и атласы. Однако практикующие анатомы убеждены, что без опыта классических «секций» медицинское образование не может считаться полноценным.

Во-первых, врач использует в исследовании не только зрение, но и осязание. Внутренние структуры различаются на ощупь, причем их текстура может в значительной степени зависеть от состояния органа. Спектр таких ощущений чрезвычайно широк, и пока его не удается воссоздать с помощью тренажеров.

Во-вторых, каждое тело имеет свой набор патологий и отклонений от нормы. Опытные анатомы при вскрытии могут обнаружить не менее 30 значимых расхождений с классической иллюстрацией в атласе. Это вовсе не означает, что не бывает здоровых людей, — просто каждый случай индивидуален и отличается от усредненной картины: имеют значение пол, этническая принадлежность и даже осанка.

Однако в атласах и учебниках, как правило, представлены сведения, полученные по большей части на основе вскрытия европеоидных мужчин. Еще 40 лет назад обнаружилось, что в разделах, посвященных общей анатомии, только в 11% случаев изображены женщины и еще 25% иллюстраций — гендерно-нейтральные.

Эта пропорция постепенно выравнивается, но обучающие манекены по-прежнему в основном мужские. Такое положение дел пагубно сказывается на образовательном процессе: без «насмотренности» и анализа разных вариантов тел трудно оценить, что является нормой, пусть и не общепринятой, а что действительно можно считать патологией. Кажется, это и есть главная задача науки о строении человеческого тела на ближайшее будущее — стать максимально персонализированной, дать каждому человеку анатомический паспорт. И отчасти она уже движется в указанном направлении — наверняка вы забирали свои рентгеновские снимки или результаты УЗИ в поликлинике.

Мы понемногу начинаем лучше узнавать собственное тело и, как следствие, понимать возможные причины дискомфорта или болей, а также врачебный язык. В дальнейшем будет развиваться и функциональная анатомия. Совершенствование методов визуализации может привести нас к новым удивительным открытиям — обнаружению неизвестных ранее структур человеческого тела. Так что, несмотря на растущую популярность молекулярной биологии и биоинформатики, «олдскульная» анатомия, кажется, переживет эти дисциплины.

Источник

Биология

Именная карта банка для детей

с крутым дизайном, +200 бонусов

Закажи свою собственную карту банка и получи бонусы

План урока:

Рентгенологическое исследование

8 ноября 1895 года Вильгельм Конрад Рентген открыл новое излучение – X-лучи. Позже их назвали «рентгеновские лучи». Их способность проникать через различные материалы и показывать внутреннее устройство предметов ошеломляла. 22 декабря 1895 года Рентген сделал снимок руки своей жены Берты – получилось изображение костей кисти с кольцами на пальцах.

Вильгельм Конрад Рентген и рентгеновский снимок руки его жены Берты

И уже в январе 1896 года в Москве и Петербурге были сделаны первые снимки кисти человека. Рентгеновские аппараты применялись в осаждённом Порт-Артуре во время русско-японской войны (1904 – 1905).

Рентгеновское излучение – это электромагнитное излучение или поток фотонов; оно легко проходит через мягкие ткани и засвечивает плёнку. Кости содержат атомы кальция, которые «тяжелее» атомов других тканей – водорода, углерода, кислорода, азота. Поэтому они задерживают рентгеновские лучи, а на выходе получается хорошее изображение скелета, а также лёгких.

Организм можно представить как систему трубок – сосуды, пищевод, кишечник, мочеточники. Если их наполнить веществом, которое задерживает рентгеновское излучение, то они тоже станут видны. Для исследования желудка и кишечника человеку дают проглотить сульфат бария. Чтобы увидеть сосуды и мочеточники, в вену вводят контрастное вещество, которое распространяется по сосудам и выводится через почки.

Разновидности рентгенологического исследования

- Рентгеноскопия – исследование в реальном времени, когда изображение проецируется на экран. Сейчас она используется во время некоторых операций, чтобы врач мог видеть свои действия.

- Рентгенография – это и есть получение рентгеновского снимка (рентгенограммы).

Рентгенограмма кистей рук

- Если сфотографировать рентгеновское изображение с флюоресцентного экрана на фотоплёнку, получится флюорограмма. Фотографирование занимает меньше времени, чем получение рентгенограммы. Чаще делают флюорографию лёгких, так как это лёгкий и быстрый способ обнаружить туберкулёз у больших групп населения. Сейчас технология фотографирования с экрана уходит в прошлое, современные флюорографы – это цифровые рентгенографические аппараты.

Компьютерная томография (КТ)

Настоящим прорывом стала компьютерная томография, благодаря которой врачи смогли подробно и чётко увидеть внутреннее строение живого организма.

Когда человек находится в томографе, вокруг него движется установка с рентгеновским излучением. Полученные снимки обрабатываются и получаются изображения тонких срезов различных областей тела.

В XIX веке основоположник военно-полевой хирургии Н.И. Пирогов разработал метод «ледяной анатомии», которая стала прообразом томографии. Он замораживал тела умерших людей, делал тонкие срезы, а нанятый им художник зарисовывал увиденное. Результатом колоссальной работы стал атлас «Иллюстрированная топографическая анатомия распилов, произведенных в трех измерениях через замороженное человеческое тело».

Усовершенствованный метод мультиспиральная компьютерная томография воссоздаёт трёхмерные изображения человеческого тела.

Мультиспиральная КТ. Трёхмерное изображение. Стрелкой показано сильное сужение сонной артерии

Важно помнить, что рентгеновское излучение – это разновидность радиоактивного излучения. И хотя в современных аппаратах доза облучения сведена к минимуму, компьютерную томографию назначают только тогда, когда в ней действительно есть необходимость.

Позитронно-эмиссионная томография

Метод позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) появился в результате достижений ядерной физики и квантовой механики. Это один из методов ядерной медицины, которая использует радиоактивные атомы для диагностики и лечения в основном онкологических заболеваний.

Перед исследованием человеку в вену вводят вещество с радиоактивным изотопом. Радиоактивный изотоп в ПЭТ – это разновидность атома, который быстро распадается с образованием позитрона. Позитрон – это такая же элементарная частица, что и электрон. Но если электрон несёт отрицательный заряд, то позитрон – положительный. Другими словами, позитрон и электрон – это античастицы; они сталкиваются друг с другом и превращаются в два гамма-кванта. Гамма-квант – это элементарная частица фотон с большой энергией. Томограф улавливает гамма-кванты и строит изображение.

Радиоактивный изотоп присоединяют к молекуле, которая постоянно используется для работы клеток. Например, для питания клеток, особенно клеток мозга (нейронов), нужна глюкоза. Молекулу глюкозы соединяют с изотопом фтор-18, получается 18F-дезоксиглюкоза.

18F-дезоксиглюкоза поступает в опухоль или нейроны, которые активно работают и нуждаются в дополнительном питании. Там фтор-18 распадается, образуется электронно-позитронная пара, которая превращается в два гамма-кванта. Томограф улавливает гамма-кванты и создаёт изображение. То есть врач видит, в каком отделе мозга находится опухоль или активно работающие нейроны.

С помощью ПЭТ изучают работу мозга, обнаруживают болезнь Альцгеймера, опухоли, а также отслеживают реакцию опухоли на лечение.

Позитронно-эмиссионная томограмма головного мозга

Злокачественная опухоль мозга на МРТ (справа под буквами A, B) и ПЭТ (под буквой C). Опухоль на ПЭТ-изображении выглядит как яркое красное пятно, потому что её клетки активно питаются и накапливают вещество с радиоактивным изотопом.

ПЭТ-изображение мозга здорового человека и больного болезнью Альцгеймера. Изображение больного мозга не такое яркое и красочное. То есть нейроны хуже работают и хуже накапливают молекулу с изотопом.

Сейчас существует позитронно-эмиссионная томография, совмещённая с компьютерной томографией.

Изображение, полученное при совмещении ПЭТ и КТ

Магнитно-резонансная томография

В организме человека очень много атомов водорода, особенно в жидкостях и жировой ткани. Эту особенность использует метод магнитно-резонансной томографии (МРТ). Ядра атомов водорода в магнитном поле томографа поглощают волну в радиодиапазоне, а затем сами испускают электромагнитный сигнал. Этот сигнал улавливается и обрабатывается в изображение.

Благодаря этому МРТ имеет несколько преимуществ:

- Нет лучевой нагрузки, так как не используются рентгеновские лучи

- Получаются изображения разных частей тела в разных проекциях

- Можно увидеть мягкие ткани, мозг, а также сосуды без контрастного вещества

Особая заслуга нового метода в том, что магнитно-резонансная томография подробно показывает анатомию головного мозга.

МРТ-изображение мозга человека

МРТ-изображение мозга и его сосудов

Ультразвуковая диагностика

Ультразвук – это звуковые волны с частотой свыше 20 000 Гц. В медицине чаще используются волны с частотой 2 – 10 МГц.

Когда ультразвуковая волна доходит до тканей, одна её часть распространяется дальше, а другая отражается, как эхо. Чем плотнее ткань, тем сильнее отражается ультразвук. Аппарат воспринимает отражённую волну и строит изображение.

Один из методов ультразвуковой диагностики основан на эффекте, который обнаружил австрийский физик Кристиан Допплер.

Кровь и её клетки (большинство составляют эритроциты) постоянно движутся по сосудам. Если направить на эритроцит ультразвук одной частоты, он отразится от эритроцита, как и от любой другой поверхности. Частота отражённой волны будет уже ниже. Разница между частотами зависит от скорости движения эритроцитов, а значит, от скорости движения крови.

Благодаря ультразвуку и эффекту Допплера врачи могут исследовать движение крови в сосудах и выявлять замедление или ускорение кровотока.

Ультразвуковое исследование сосудов

Функциональная диагностика

Методы функциональной диагностики показывают, насколько нарушено функционирование, то есть работа систем организма.

Электроэнцефалография и электрокардиография (ЭЭГ и ЭКГ)

Клетки электрически активны, то есть они генерируют отрицательные и положительные заряды во время своей работы. Особенно это касается клеток нервной ткани – нейронов. Во время электроэнцефалографии (ЭЭГ) к коже головы прикрепляются электроды, которые регистрируют электрическую активность мозга.

В науке с помощью ЭЭГ изучают, как мозг решает разные задачи, ведь во время своей работы он меняет электрическую активность. ЭЭГ также обнаруживает аномальную работу больного головного мозга, например, при эпилепсии.

В 1929 году немецкий психиатр и физиолог Ганс Бергер опубликовал первую ЭЭГ своего сына. Со следующего года этот метод вошёл в науку и практику.

С развитием компьютерных технологий ЭЭГ пережила второе рождение. Теперь учёные и врачи не просто расшифровывают линии на электроэнцефалограмме, они получают карту активности разных областей головного мозга.

Компьютерная обработка ЭЭГ

Сердце тоже обладает электрической ритмичной активностью, которую регистрируют с поверхности тела. Метод электрокардиографии разработал голландский физиолог Вильям Эйнтховен на рубеже XIX и XX веков. Благодаря ЭКГ врачи диагностируют нарушения ритма, инфаркт (омертвение тканей) и другие болезни сердца.

Разновидность ЭКГ – холтеровское мониторирование. К телу прикрепляют электроды лёгкого аппарата, который человек может носить с собой. Таким образом, в течение суток можно отслеживать работу сердца и её изменения под влиянием различных событий.

Оценка функции внешнего дыхания (спирометрия)

Спирограф (спирометр) измеряет характеристики дыхания в покое и при усиленном дыхании.

Человек выдыхает воздух в мундштук спирометра с разной силой и частотой. Спирометр записывает объёмы и скорость выдыхаемого воздуха. Врач анализирует результаты и может определить, какой отдел дыхательной системы поражён: сужены бронхи или не работает часть лёгкого.

Эндоскопические исследования

Эндоскопическое исследование – это видеосъёмка организма изнутри. Видеокамеру вводят специальным инструментом эндоскопом в бронхи, пищевод, желудок, двенадцатиперстную кишку, прямую и толстую кишки, мочевой пузырь.

Инструментами для эндоскопии можно взять кусочек исследуемого органа для дальнейшей диагностики. Полученный фрагмент отправляют в патологоанатомическое отделение, где из него делают тонкие срезы – препараты. Их под микроскопом рассматривает врач-патологоанатом и ставит свой диагноз.

Эндоскопические методы исследования приносят неприятные ощущения, поэтому такие процедуры проводят под местной анестезией, т.е. местным обезболиванием (орошают полость рта и глотку анестетиком) или наркозом.

Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

Голосовые связки (складки)

Клиническая лабораторная диагностика

Особый пласт диагностики в медицине – это исследование жидкостей и выделений организма (спинномозговой жидкости, крови, мочи, кала) с помощью химических и физических методов.

Эта специальность складывалась веками. Химики и физики изучали кровь и другие жидкости человеческого тела, а микроскоп стал окном в мир клеток. В 1842 году при больнице города Вюрцбурга И. Шерер открыл «клиническую химическую лабораторию», в 1843 году была опубликована его книга «Химические и микроскопические исследования при патологии».

Врач клинической лабораторной диагностики работает на уровне клеток и молекул. Опираясь на методы цитологии, биохимии, молекулярной биологии, он как бы видит тончайшие процессы жизни организма.

В современной лаборатории автоматические анализаторы гораздо точнее человека выполняют механическую работу, например, подсчитывают количество клеток крови. Врач контролирует работу анализаторов, выполняет сложные исследования, например, смотрит под микроскопом мазки крови с подозрением на опухоль костного мозга – лейкоз, исследует спинномозговую жидкость. Зная тонкости биохимии здорового и больного организма и работы лаборатории, врач клинической лабораторной диагностики консультирует лечащего врача (терапевта, хирурга) в ситуациях, когда сложно поставить диагноз.

Современная клинико-диагностическая лаборатория

В современной клинической лаборатории существуют более узкие направления – микробиология и лабораторная генетика.

Микробиологи определяют, какие вирусы или бактерии вызвали заболевание, например, кишечную инфекцию. В лаборатории подбирают антибиотик, к которому чувствительны бактерии именно у этого человека.

Чашка Петри с культурами бактерий

Лабораторная генетика помогает разобраться с причинами заболеваний костного мозга, например, лейкозов. Существует множество хромосомных аномалий и генетических мутаций, а значит, много болезней системы кроветворения. Методы лабораторной генетики обнаруживают поломки в хромосомах и генах. На основе этих исследований лечащий врач ставит правильный диагноз и подбирает лечение.

Источник