§ 4.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения. Штрихи. Отмывка

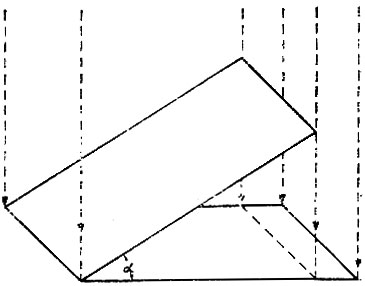

В конце XVIII в., когда основным потребителем топографических карт была армия, возникла необходимость в точном и одновременно наглядном изображении рельефа, хорошо передающем пересеченность местности и позволяющем судить о крутизне скатов, что во многом определяло возможность маневрирования войск. Теоретическая основа нового способа и практические приемы его реализации были предложены саксонским картографом Иоганном Леманом в 1799 г. Он исходил из принципа отвесного освещения земной поверхности, при котором одна и та же поверхность получает тем меньше света, чем больше угол ее наклона к горизонту (рис. 4.2), и полагал, что при надлежащем затемнении скатов местности, изображенной на карте, должно создаваться впечатление различной крутизны скатов, следовательно, рельефности.

Если принять освещенность горизонтальной поверхности равной 1 (полное освещение), то при угле наклона α количество лучей С, освещающих поверхность, будет

а при 90 ° поверхность станет неосвещенной.

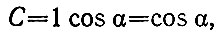

В то время карты печатались гравюрой, которая допускала только штриховой рисунок. Изображение рельефа штрихами — короткими линиями изменяющейся ширины, направленными вдоль скатов, — стало входить в употребление еще в середине XVIII в. Заслуга Лемана состояла в том, что он подчинил вычерчивание штрихов математическим правилам по принципу «чем круче, тем темнее» и тем исключил субъективный подход. Принимая штрихи за элемент тени, а просветы между штрихами — за элемент света, Леман уклонился от строгого следования принципу отвесного освещения и принял для построения шкалы два допущения: двойное усиление тени — уже при 45-градусном наклоне поверхность покрывалась сплошь черным цветом; равномерное нарастание тени, пропорциональное увеличению угла наклона. По использованной им формуле

интенсивность тени преувеличивается по сравнению с естественным затемнением от 3 до 5 раз.

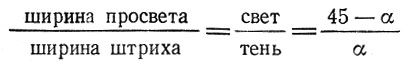

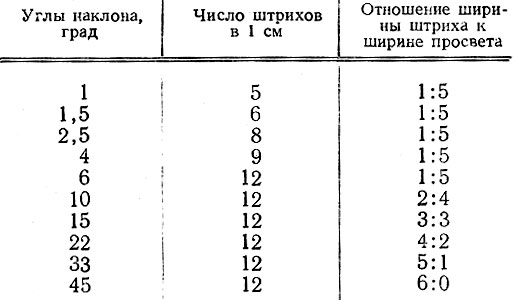

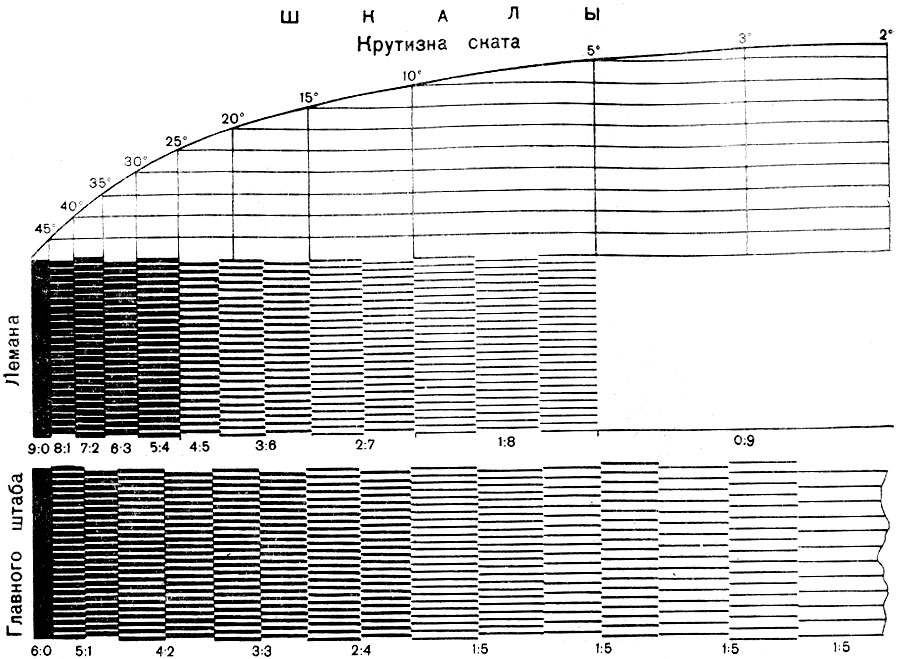

Шкала штрихов Лемана (рис. 4.3) имела 10 ступеней; для ее построения служила табл. 4.1, вычисления по формуле (4.2).

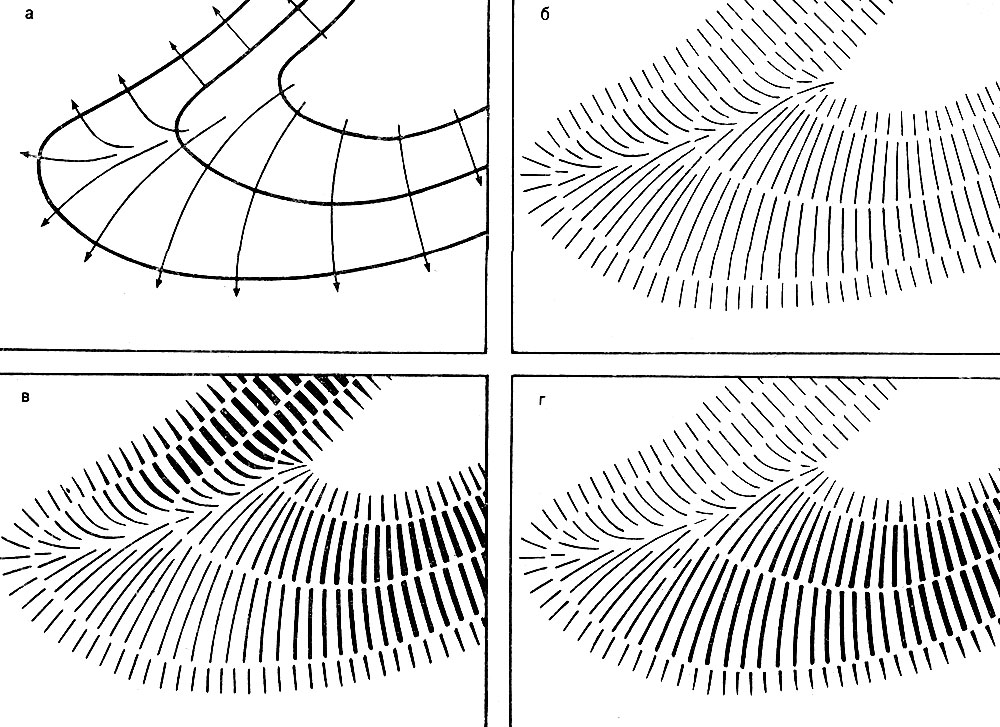

Рис. 44 поясняет порядок выполнения штрихов на основе глазомерного наброска горизонталей: проведение линий ската, расстановка штрихов и, наконец, их утолщение сообразно крутизне ската (или его затенению, о чем будет сказано ниже).

Разработанная применительно к рельефу Саксонии (горной страны со сравнительно мягкими формами) шкала Лемана оказалась малопригодной для иных ландшафтов — более расчлененных или, напротив, равнинных, для которых использовались шкалы с другими градациями углов наклона.

Тончайшие различия в толщине штрихов прекрасно воспроизводились гравюрой, но после введения в издательские процессы фотографии (60-е годы XIX в.) и плоской печати передача малых переходов в соотношениях штрихов и просветов оказалась затрудненной — тонкие штрихи раздавливались при печатании карт.

Этого недостатка была лишена шкала русских карт Военно-топографического отдела Главного штаба (см. рис. 4.3), в которой число ступеней, различающихся по ширине штрихов, было сокращено, взамен чего введены ступени с постоянными по ширине штрихами, но с изменяющейся частотой штрихов (табл. 4.2).

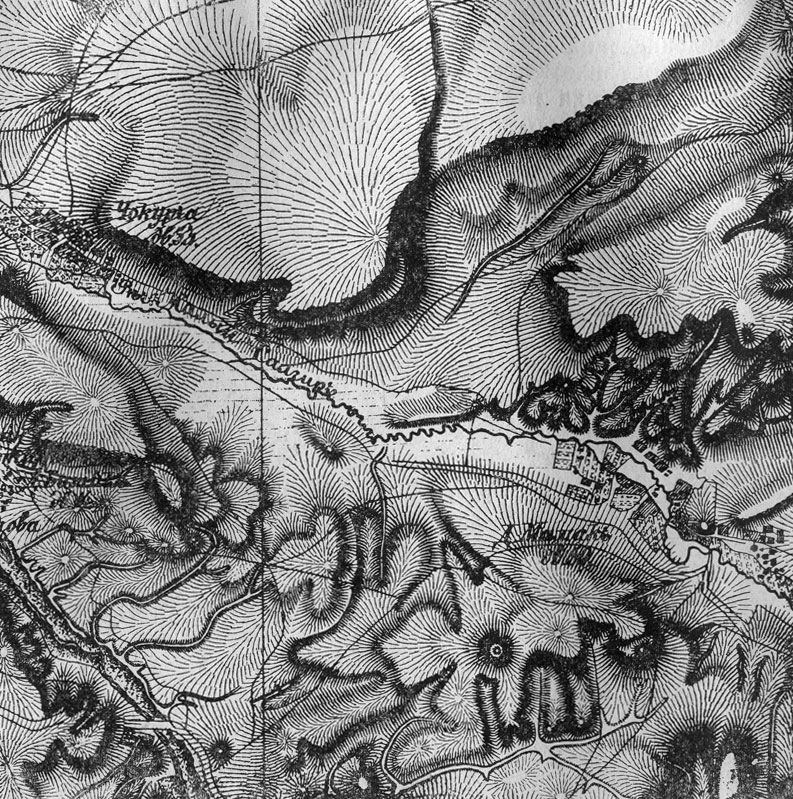

Тщательное художественное исполнение штрихов позволяет и в наши дни относить ряд топографических карт первой половины и середины прошлого столетия к превосходным образцам картографического мастерства. Эти карты дают представление о формах земной поверхности и крутизне скатов (рис. 4.5), но не позволяют определять высоты местности.

От штрихов, связанных с принципом отвесного освещения и называемых «штрихами крутизны», следует отличать «теневые штрихи», которые вычерчивают по принципу косого освещения. При картографировании расчлененной местности, особенно при изображении горных гребней, теневые штрихи передают относительную освещенность и затененность склонов различной ориентировки, хорошо выделяют основные формы среди второстепенных и создают превосходный пластический эффект рельефа, убедительный даже для малоопытного читателя карты. Другое преимущество теневых штрихов — меньшее по сравнению со штрихами крутизны затенение карты — особенно благоприятно для карт высокогорных районов. Обычно источник света предполагается в северо-западном углу карты, что естественно при кабинетном пользовании картой, когда свет (лампу или окно) удобно иметь впереди и слева от себя.

Образцом применения теневых штрихов является топографическая карта Швейцарии масштаба 1:100 000 (1836-1865 гг.), так называемая карта Дюфура — самый крупный опыт использования косого освещения для карты крупного масштаба.

Превосходная по выполнению, она вместе с тем доказала нецелесообразность теневых штрихов на топографических картах: различная освещенность склонов одинаковой крутизны, обращенных к источнику света и находящихся в тени, создает впечатление их разного наклона. При косом освещении невозможна оценка не только высот, но и крутизны склонов. Поэтому штрихи крутизны были предпочтительнее на крупномасштабных картах, на которых приходится иметь дело с измерениями, в частности с оценкой крутизны склонов. Действительно, топографические карты вычерчивали в штрихах крутизны, тогда как теневые штрихи служили преимущественно для карт мелкого масштаба, где они давали наглядную картину рельефа. Большинство мировых атласов XIX и первой половины XX в. выполнено в теневых штрихах.

Штрихи требовали для своего выполнения большого мастерства и времени. Гравирование каждого листа топографической карты длилось многие месяцы, но не было другого пути: гравюра — единственный способ печатания карт вплоть до середины XIX в. — допускала воспроизведение лишь штриховых элементов рисунка.

На смену штрихам пришел более дешевый и легкий способ светотеневого изображения рельефа, при котором постепенно изменение силы тени (или цветного тона) достигается отмывкой кистью или тушевкой карандашом. Термин «отмывка» стал в отечественной картографии общим для обозначения способа. На рукописных картах отмывка широко использовалась уже во второй половине XVIII в., однако воспроизведение ее в печати было освоено только в середине XIX в. в результате введения литографии.

Применение отмывки основано на положениях, принятых для штрихов. В отличие от последних отмывка, не разлагающая светотень на «черные» и «белые» элементы, дает пластический эффект при рассмотрении карты вблизи (рис. 4.6). Эта особенность, положительная с точки зрения общего впечатления, порождает тот недостаток, что из-за неопределенности теней и постепенности их переходов оценка высот и крутизны склонов при отмывке еще менее достоверна, чем при изображении рельефа шрихами. И все же дешевизна отмывки, легкость ее исполнения, меньшая загрузка карты и наглядность обеспечили этому способу широкое распространение. Наконец, отмывка позволяет усиливать (подчеркивать) характерные черты рельефа — главные направления горных хребтов и возвышенностей, уступы и т. д. В качестве основного способа изображения рельефа отмывка используется на некоторых мелкомасштабных общегеографических картах, когда согласно назначению карты рельеф отводится на второй план, и на многих тематических картах, где она, давая общее представление о рельефе, не препятствует восприятию главного содержания карты. Очень часто отмывку употребляют как вспомогательный способ в соединении с горизонталями, что повышает пластичность изображения.

Теперь широкому распространению отмывки способствуют успехи картографической и репродукционной техники. Удобно и реалистично получение эффекта отмывки в виде фоторельефа посредством фотографирования моделей местности при косом их освещении (о рельефных , моделях см. § 4.10). Но особенно объективно и производительно автоматизированное наложение теней по принципу отмывки.

Уже давно высказывались мысли о подведении под этот способ математической базы. Действительно, зная положение источника света, можно определить во многих точках карты в горизонталях углы наклона поверхности и ее ориентирование по отношению к источнику света, подсчитать освещенность, пропорциональную косинусу угла между направлением световых лучей и нормалями к поверхности (без учета падающих лучей и рефлексов), затем провести на карте изофоты (линии равной освещенности) и получить таким образом основу для правильного наложения теней. Ранее этот путь был совершенно нереален из-за огромной подготовительной работы.

Между тем ЭВМ позволяют, руководствуясь цифровыми моделями рельефа (о них см. § 4.3), легко определять освещенность любого количества весьма малых фасеток земной поверхности, образующих в таком изображении на карте в избранном для нее масштабе элементарные площадки — квадраты со сколь угодно малыми сторонами, например в 0,25 мм, когда на 1 дм 2 приходится 160 тыс. площадок (или 16 млн на 1 м 2 ). Для этой цели предложен и используется ряд алгоритмов. Автоматизированное наложение теней на оригинал «отмывки» по результатам подсчета освещенности элементарных площадок можно выполнять сканированием по строкам очувствленной поверхности электронным лучом, фиксирующим в каждой площадке степень ее затенения (например, по 10-ступенчатой шкале 10- ,20-, . и 100-процентного затенения), или другими способами. Такие подсчеты освещенности и наложения теней допускают любую высоту и ориентирование предполагаемого источника света и, следовательно, построение различных оригиналов «отмывки» ради получения оптимального варианта.

Заметим, что естественный и часто весьма выразительный эффект «отмывки» дают космоснимки пересеченных территорий, теперь часто используемые для фотокарт (§ 7.8).

Предлагаются также алгоритмы и программы обработки на ЭВМ цифровых моделей рельефа для его изображения в штрихах крутизны или теневых штрихах с помощью автоматических графопостроителей (Рассмотрение устройств и способов автоматизированного изготовления карт входит в задачи курса «Проектирование и составление карт».). Штриховой способ, казалось ставший уделом истории картографии, вновь исследуется в автоматизированном исполнении для воспроизведения любых реальных и абстрактных поверхностей и для их морфологического анализа.

При автоматизированном изготовлении оригиналов «отмывки» или шртихов их можно готовить для многоцветного воспроизведения, например в разных цветах для освещенных или затененных склонов или для склонов разной крутизны.

В заключение отметим, что за элемент тени может быть взята точка, вернее цветной или черный кружок небольшого диаметра. Изображение рельефа точками при отвесном или косом освещении в качестве самостоятельного способа не получило распространения, но точки с успехом используются для передачи рельефа песков. Особенно нагляден и выразителен точечный рисунок песков, когда его выполняют, руководствуясь аэро- и космоснимками.

Источник

Перспективные изображения. Способ отмывки и тушевки при изображении рельефа; достоинства и недостатки

Способ отмывки и тушевки при изображении рельефа; достоинства и недостатки.

Способ штриховки при изображении рельефа; достоинства и недостатки.

Способ горизонталей (изогипс) при изображении рельефа; достоинства и недостатки.

Способ высотных отметок при изображении рельефа; достоинства и недостатки.

Наиболее простым способом изображения рельефа является способ высотных отметок, при котором абсолютные высоты точек местности подписываются цифрами в соответствующих местах на карте. Этот малонаглядный способ в наст. Время применяется только на морских навигационных картах для изображения рельефа морского дна.

К изображению рельефа на современных общегеографических картах применяются следующие требования: 1)возможность определения на карте высот отдельных точек; 2)возможность определения направления скатов и их крутизны; 3)наглядность рельефа.

Горизонтали (изогипсы) – линии разных высот. Они представляют свои проекции на плоскость следов сечения рельефа уровенными поверхностями, проведенными интервал, который называется высотой сечения рельефа. Горизонтали – основной способ изображения рельефа на современных топографических, общегеографических, физических, гипсометрических картах. Однако из важных достоинств способа – его высотная метричность. В любом месте карты по горизонталям можно определить абсолютную и относительную высоты точек, форму и крутизну склонов, рассчитать морфометрические показатели вертикального и горизонтального расчленения. Благодаря горизонталям карты рельефа стали ценным источником информации при морфометрических определениях, статистических расчетах, математическом моделировании, в частности при создании цифровых моделей рельефа. Ключевая проблема изображения рельефа горизонталями — выбор высоты сечения.

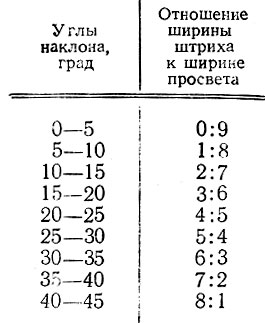

При применении этого способа предполагается, что местность освещена отвесно, а различия в уклонах не выражается на карте толщиной штрихов и промежутков между ними. Чем больше крутизна ската, тем толще штрихи и меньше промежутки между ними и наоборот.

Толщина штрихов и промежутков между ними выбирается из специальной шкалы штрихов, в кот. Уклон от 0 до 45º разбит на 9 разрядов, по 5º в каждом, с указанием толщины штрихов и промежутков между ними в каждом разряде. Для нанесения штрихов предварительно проводят на карте карандашом соответствующие горизонтали, а затем наносят штрихи, располагая их перпендикулярно к линиям горизонталей. При переходе от одного разряда покатости к другому штрихи ставят не на продолжении штрихов предыдущего разряда, а между ними. При окончании штриховки карандашные линии удаляют.

Недостатки: 1)невозможно точно определить высоты точек земной поверхности. Хотя отметки более характерных точек подписываются, но этих данных бывает недостаточно для определения по карте высот других точек. Для устранения этого недостатка иногда применяют комбинированный способ; рельеф изображают горизонталями с заполнением промежутков между ними штрихами. 2) штрихи закрывают контуры, услов. обозначения и надписи нанесенные на карте. 3) штриховка представляет собой трудную кропотливую и дорогостоящую работу.

Наибольшую выразительность изображению придают способы теневой пластики, когда формы рельефа как бы покрываются тенями. Один из таких приемов — теневые штрихи. Позднее ему на смену пришел более простой способ отмывки, т.е. создание полутонового изображения при заданном освещении местности. Наибольшую выразительность и объемность дают способы светотеневой пластики, которая обеспечивает плавный переход от светлого к темному. Черная (серая) или коричневая краска наносится на затененные склоны, и размываются кистью так, чтобы на крутых склонах тени лежали гуще, а пологие — выглядели светлее.

В картографии используются три варианта отмывки: — отмывка при боковом (косом) освещении, чаще всего при северо-западном, когда свет падает как бы из левого верхнего угла карты, освещая западные и северо-западные склоны и затеняя восточные и юго-восточные; — отмывка при отвесном (зенитальном) освещении, при котором свет падает сверху, и вершины гор оказываются освещенными, а понижения — затененными; — отмывка при комбинированном освещении, сочетающая эффекты бокового и отвесного освещения, она пригодна для нанесения теней на склоны любой ориентировки, этот художественный прием дает наилучший пластический эффект.

Отмывка используется как основной способ изображения рельефа на некоторых мелкомасштабных общегеографических картах, но чаще легкую серую отмывку наносят в дополнение к горизонталям и многоцветной гипсометрической окраске. Этим обеспечивается максимальная пластичность и высокие эстетические качества изображения.

Тушевка – нанесение на карту теней разведенной тушью (акварельной краской), или тушевальным карандашом. Принципиально тушевка от отмывки ничем не отличается. Обычно этот способ применяется совместно со способом горизонталей и является в настоящее время одним из лучших для изображения рельефа. Он с успехом может быть использован на сельскохозяйственных и других специальных картах.

Способы штриховки, отмывки и тушевки относят к пластичным способам изображения рельефа, при которых неровности местности изображаются на картах путем передачи теней на картах так, как они представляются наблюдателю, если он рассматривает земную поверхность сверху.

На старых картах рельеф изображался схематическим перспективным рисунком в виде отдельных возвышенностей, хребтов, горок. Для большей выразительности горки покрывались тенями — этот способ иногда называли картинным изображением рельефа. Для него не требовалось знания абсолютных или относительных высот, крутизны склонов, а было достаточно лишь передать общее расположение водоразделов, направление основных гряд и хребтов. Такое изображение достаточно наглядно, но, конечно, ни о какой геометрической точности не может быть и речи. В настоящее время этот способ почти не применяется, его можно встретить лишь на стилизованных исторических картах.

Однако через два с лишним века картинный рисунок получил новое рождение. На современных картах стали использовать перспективные способы изображения рельефа, разрабатывать особые картинные знаки, но уже на геометрически точной основе. Такие карты отнюдь не предназначены для проведения по ним измерений, но они очень наглядны, похожи на блок-диаграммы или красочные художественные панорамы.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник