Способы изображения рельефа местности на картах.

На картах рельеф местности может изображаться горизонталями, отметками высот, отмывкой и гипсометрическим способом.

Горизонталяминазываются замкнутые кривые линии, соединяющие на карте точки с одинаковой высотой относительно уровня моря.

За начало отсчета высот у нас в стране принят уровень Балтийского моря («нуль» Кронштадского футштока).

Горизонтали обозначаются соответственно высотам, причем основание цифр направлено в сторону понижения ската. Разность высот между двумя смежными горизонталями называют высотой сечениягоризонталей, которая зависит от масштаба карты и рельефа местности. Чем мельче масштаб карты, тем больше высота, сечения и наоборот.

В горных районах, во избежание затемнения карты, высоты сечения горизонталей больше, а в равнинной местности — меньше.

Высота сечения горизонталей указывается на нижнем обрезе карты. По взаимному расположению горизонталей можно судить о крутизне местности. Чем ближе одна горизонталь к другой, тем скат круче.

Расстояние между соседними горизонталями на карте называется заложением. Кроме высот горизонталей, на картах обозначаются высоты отдельных точек рельефа местности.

Отметки высотуказывают высоту над уровнем моря наиболее характерных точек местности. Высоты отдельных точек рельефа на картах подписывают цифрами черного цвета.

Отметки высот позволяют быстро находить наибольшие высоты рельефа по трассе полета и определять относительное превышение одних точек местности над другими.

Способ отмывкиприменяется для изображения рельефа в горных районах посредством оттенения неровностей местности.

Тени накладывают темно-серой краской на юго-восточных скатах, предполагая, что источник освещения находится в северо-западной части карты.

Чем местность выше и крутизна ската больше, тем окраска темнее и наоборот. При отмывке изображение рельефа на карте получается более отчетливым и наглядным, что позволяет быстро определять общий характер местности и взаимное расположение неровностей.

Гипсометрический способ изображение рельефа заключается в том, что изображаемый рельеф раскрашивается послойно красками различного тона от бледно-желтого до темно-коричневого.

Тон окраски зависит от высоты рельефа. Чем выше рельеф, тем темнее тон и наоборот. Установленная шкала тонов (гипсометрическая таблица) наносится на нижнем обрезе карты. При помощи этой шкалы и тона раскраски можно определить общую высоту рельефа в данном месте карты.

Каждый из рассмотренных способов изображения рельефа имеет определенные преимущества и недостатки. Поэтому на некоторых картах рельеф изображают путем сочетания основного и наиболее точного способа горизонталей со способом отмывки или с гипсометрическим способом.

Источник

Способы изображения рельефа

Из всех элементов местности рельеф играет самую важную роль, потому что он влияет

на состояние и положение всех остальных элементов: гидрографию, распределение населен

ных пунктов, дорог, растительности и т. д. Между всеми этими элементами существует оп

ределенная взаимосвязь, на которую оказывает влияние рельеф. Рельеф труднее всего изо

бразить на карте, потому что необходимо отобразить объемность рельефа, а карта представ

ляет собой плоское изображение местности. Рельеф трехмерен в пространстве и имеет ог

ромное разнообразие объемных форм, которые необходимо передать на плоскости. Поэтому

существует несколько способов изображения рельефа, которые в настоящее время так или

иначе используются на картах разного назначения.

1. Картинный (перспективный) способ. Этим способом рельеф изображался на ста

рых картах в виде примитивных рисунков возвышенностей, гор, хребтов. Рельеф изображал

ся так, как его видели. Для большей наглядности горы покрывались тенями.

Для него не обязательно знать абсолютные или относительные высоты, крутизну скло

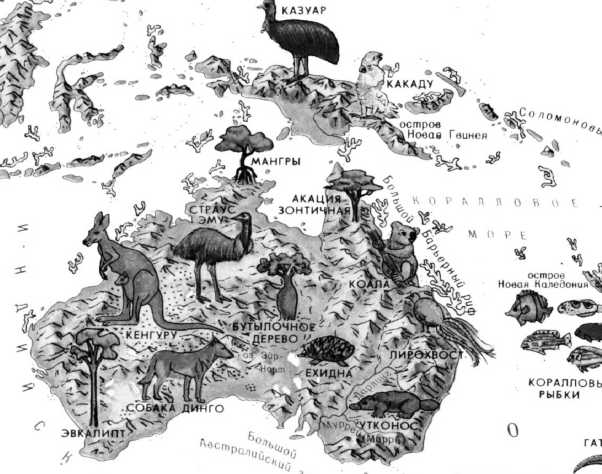

нов, а достаточно передать перспективное изображение рельефа (рис. 5.13). Наглядность

и простота — главные достоинства картинного способа отображения рельефа на картах,

но, конечно, геометрическая точность таким образом не может быть передана.

Этот способ изображения рельефа был широко распространен в ХУ-ХУШ вв. В на

стоящее время данный способ применяется на тех картах, где требуется наглядность, а не

точность, и поэтому его в первую очередь используют на детских картах.

Рис. 5.13. Перспективное изображение рельефа на детской карте

2. Штриховой способ. Картинное изображение рельефа в XVIII в. в первую очередь

перестало удовлетворять военных, основных потребителей карт. Они должны были быстро

получать по картам точное представление о крутизне склонов, пересеченности местности,

характере рельефа в целом. Поэтому был предложен новый способ изображения рельефа —

штриховой. В России использовались шкала А.П. Болотова и шкала Главного штаба. Прин

цип построения таких шкал следующий: чем круче склон, тем толще и плотнее штриховка,

при этом крутые склоны покрывают тенью, а пологие высвечивают (рис. 5.14).

Недостатком способа являлось то, что посредством штрихов нельзя определить абсо

лютные и относительные высоты. Кроме того, рисовка штрихов очень трудоемка, а печата

ние карт требует высокой техники воспроизведения. Поэтому стали искать новые способы

изображения рельефа. В настоящее время этот способ используется при изображении скали

стого рельефа на топографических картах.

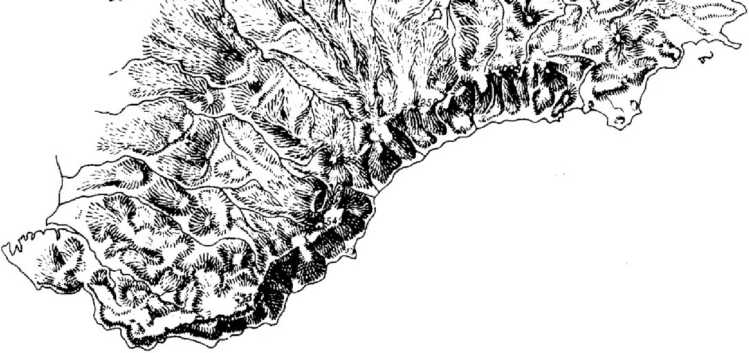

Рис. 5.14. Изображение рельефа штрихами

3. Способ отмывки рельефа (светотеневая пластика), т. е. создание полутонового изо

бражения при заданном освещении местности. Отмывка применяется для придания объемно

сти формам рельефа.

На рукописных картах отмывка широко использовалась уже во второй половине XVIII в.,

но ее печать была освоена только в середине XIX в. в результате введения литографии. Ори

гинал отмывки рельефа представляет собой как бы фотографию рельефной модели местно

сти при боковом северо-западном освещении (рис. 5.15).

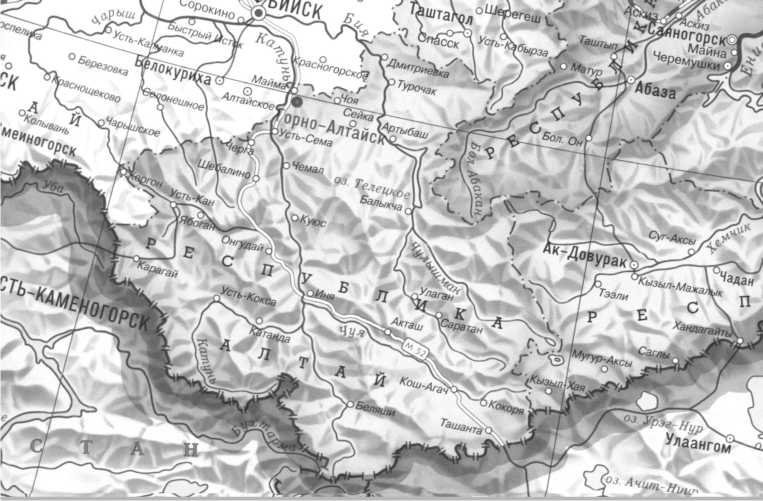

Рис. 5.15. Изображение рельефа отмывкой на политико-административной карте России

При этом все склоны, расположенные напротив источника света, остаются белыми,

противоположные склоны — темные, а расположенные под различными углами к свету — ок

рашиваются тенями различной яркости и светлоты, в зависимости от их освещенности. Метод

отмывки дает наглядное пластическое изображение рельефа. Недостатком способа является то,

что невозможно определять по карте крутизну склонов и высот точек.

В настоящее время отмывка используется на некоторых мелкомасштабных общегео

графических картах, но чаще легкую серую отмывку наносят в дополнение к горизонталям

и гипсометрической окраске. Сегодня можно встретить легкую отмывку рельефа и на поли

тических, политико-административных и административных картах (рис. 5.15). Отмывка

рельефа выполняется с помощью программы ЛёоЬе РЬо!о8Ьор.

4. Способ высотных отметок. Высотные отметки — это подписанные на карте абсо

лютные отметки высот точек. С помощью высотных отметок показывают характерные высо

ты, в том числе командные, имеющие наибольшую высоту, с которых реализуется возможность

хорошего обзора местности. Выделяют высотные отметки гор, холмов, курганов, перевалов, об

рывов и уступов, насыпей и выемок. Они облегчают чтение карты и дают возможность опреде

ления превышений одних точек над другими.

В качестве самостоятельного способа отметки высот не используются, так как не дают

ясного и наглядного представления о рельефе, поэтому применяются в сочетании с другими

способами изображения рельефа.

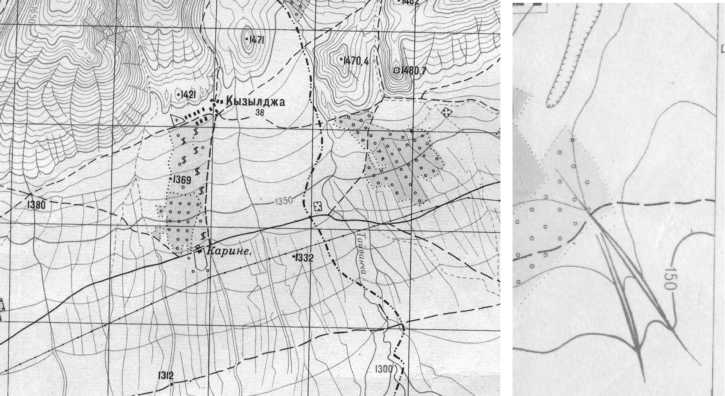

5. Способ горизонталей. Горизонталь — это линия, соединяющая одинаковые отметки

высот. Горизонтали — основной способ изображения рельефа на топографических картах

(рис. 5.16). Существуют следующие виды горизонталей: сплошные (проводятся соответст

венно высоте сечения); утолщенные (при сечении 5,0 м и 20 м утолщается каждая пятая го

ризонталь, при сечении 2,5 м — каждая десятая); дополнительные горизонтали или полугори-

зонтали (проводятся на половине высоты сечения рельефа); вспомогательные горизонтали

(проводятся на четверти высоты сечения рельефа).

Рис. 5.16. Изображение рельефа горизонталями

Дополняются горизонтали бергштрихами (короткими черточками, перпендикулярными

к горизонталям, указывающими направление склона), подписями отметок абсолютных высот

характерных точек местности и некоторых горизонталей (отметки подписываются в их раз

рывах и основанием цифр всегда располагаются вниз по склону). Главным достоинством

этого способа является то, что по горизонталям можно осуществлять различные картометри

ческие работы: определять абсолютные высоты точек и превышений одних точек над други

ми, крутизну и направление склонов и др. По рисунку горизонталей, их форме, густоте про

ведения можно получить представление о рельефе местности. Правильно подобранная высо

та сечения рельефа на карте позволяет очень наглядно передать характер рельефа и степень

его расчлененности. Поэтому этот способ сегодня используют на государственных топогра

фических картах.

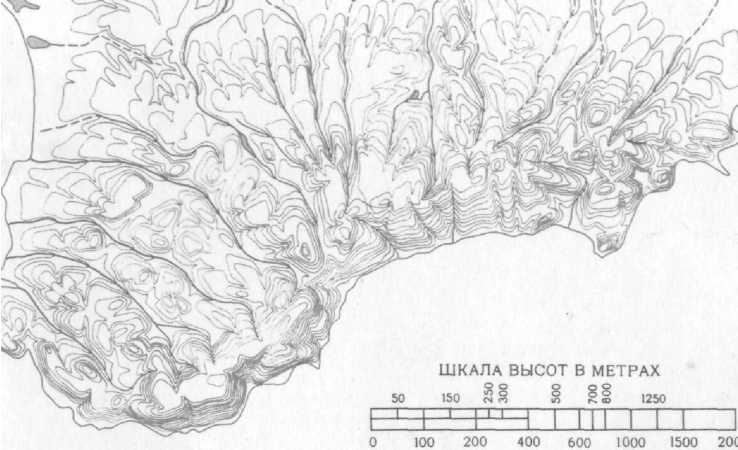

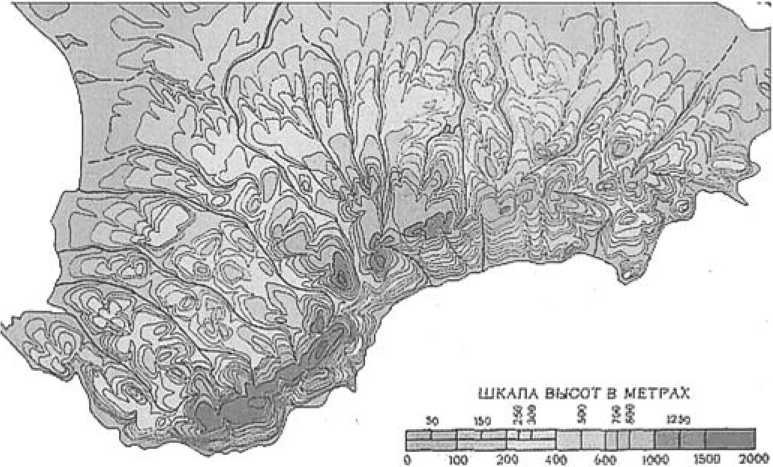

6. Гипсометрический способ, или послойная окраска ступеней высот, основной и наи

более применяемый способ изображения рельефа на физических и гипсометрических картах.

Горизонтали на обзорных картах называют изогипсами. Изогипсы служат разделительными

линиями между ступенями высот, проходящими через определенное количество метров по

высоте. На гипсометрических картах России применяется шкала, которая строится по прин

ципу: чем выше, тем темнее (рис. 5.17).

Способ очень наглядный, позволяет достаточно точно измерять рельеф и выполнять

работы по карте. Кроме того, на карте хорошо изображается и читается тип рельефа — горный

или равнинный.

Рельеф морского дна изображается аналогичным способом, только здесь производится

послойная окраска ступеней глубин. Разделительными линиями между различными ступе

нями глубин служат изобаты — линии равных глубин. В легенду общегеографических карт

в шкалу высот всегда включают не только рельеф суши, но и рельеф морского дна. Самые

низкие ступени шкалы, соответствующие участкам дна морей и океанов, окрашивают голу

бым цветом. Низменности — участки суши до 200 м — окрашивают в зеленый цвет. Участки

суши выше 200 м окрашиваются от светло-желтого (светло-коричневого) до оранжевого

(темно-коричневого). Самые высокие ступени окрашивают, как правило, насыщенным ко

ричневым цветом. Существуют и другие цветовые гаммы в окраске гипсометрической шка

лы. Удачно подобранные цвета шкалы могут создать впечатление объемности изображения.

Рис. 5.17. Изображение рельефа послойной гипсометрической окраской

4. Условные обозначения рельефа. Применяются для отображения форм рельефа, не

выражающихся горизонталями: резких нарушений рельефа, например скал, промоин, обры

вов, оврагов и т. д. В этих случаях используют знаки коричневого цвета, которые хорошо со

четаются с горизонталями. Искусственные формы рельефа, например уступы карьеров, канавы,

насыпи, терриконы и т. п., показывают знаками черного цвета (рис. 5.18).

Рис. 5.18. Изображение рельефа горизонталями в сочетании с условными знаками

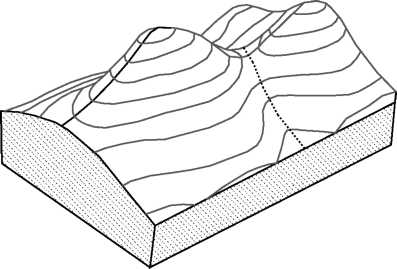

8. Блок-диаграммы рельефа — это трехмерные плоские рисунки, передающие пластику

земной поверхности (рис. 5.19). Обычно они совмещаются с продольными и поперечными

разрезами, которые показывают внутреннее геологическое строение территории. Современ

ные компьютерные технологии позволяют получать трехмерные блок-диаграммы на дисплее

и проводить с ними различные преобразования.

Рис. 5.19. Блок-диаграмма рельефа

9. Цифровые модели рельефа (ЦМР). ЦМР — совокупность (массив, файл) высотных

отметок 7, взятых в узлах некоторой сети точек с координатами х, у и закодированных

в числовой форме (А. М. Берлянт).

В настоящее время ЦМР являются основой компьютерного картографирования. С по

мощью ЦМР выполняют разнообразные расчеты, построение карт густоты и глубины рас

членения рельефа, углов наклона, построение разрезов, линий видимости и др. Кроме того,

ЦМР служат для моделирования трасс, профилей, для создания участков землепользования,

например, строительных площадок и других проектных работ. ЦМР в настоящее время

можно строить в различных программах, в том числе в 1пёогС18, АиЮдезк Сш1 3^ и др.

Источник

Картоведение — Салищев. Картоведение вводный и вместе с тем профилирующий курс для студентов, специализирующихся по картографии. В нем излагаются теоретические основы картографической науки

| Название | Картоведение вводный и вместе с тем профилирующий курс для студентов, специализирующихся по картографии. В нем излагаются теоретические основы картографической науки |

| Анкор | Картоведение — Салищев.docx |

| Дата | 28.02.2017 |

| Размер | 41.52 Mb. |

| Формат файла |  |

| Имя файла | Картоведение — Салищев.docx |

| Тип | Документы #3211 |

| Категория | Геология |

| страница | 8 из 31 |

| Подборка по базе: физа все вместе.docx, Речевой этикет 7 кл вводный.docx, 1 урок. Вводный урок. Что изучает средневековая история Казахста, 00. Вводный видеоурок.pdf, _Мы вместе (1).docx, РК фтиз все вместе.docx, Рабочая программа внеурочной деятельности СОЗДАНИЕ 3D ИГР ВМЕСТЕ, всё вместе биохимия.docx, В начале становления своей творческой карьеры Мане начал работат, НА Конкурс Программа Время Действовать Вместе.docx § 4.1 Сущность проблемы Изображение рельефа принадлежит к старейшим и неизменно актуальным проблемам картографии. Если рассматривать эту задачу как моделирование неровностей земной поверхности в плоском двухмерном изображении, то для этого удобен один из видов изолиний — горизонтали (изогипсы), позволяющие определять третью координату — высоту в любой точке этой поверхности. На тематических картах возникает необходимость и в других количественных показателях, например горизонтальной и вертикальной расчлененности рельефа, для чего пригоден способ количественного фона. Для качественных характеристик рельефа, например его генезиса, используется способ качественного фона. Казалось бы, дело ограничивается конкретным применением рассмотренных способов изображения. Однако часто ставят особую задачу — достижение зрительного эффекта объемности, глубины плоского изображения, когда при взгляде на карту у читателя создается наглядное представление о формах и расчлененности рельефа. Вообще два основных требования предъявляются к плоскому изображению рельефа: во-первых, его измеримость, т. е. возможность определения по карте абсолютных высот и относительных превышений точек местности, направления и крутизны скатов, объемов и других количественных показателей рельефа; во-вторых, пластичность изображения, т. е. выразительность объемных форм рельефа, иллюзия его выпуклости и глубины. На картах разного назначения и тематики реализация и соотношение этих требований неодинаковы. Исторически они определялись условиями времени — уровнем знаний, технических возможностей и особенностями практического использования карт. Поиски пластики изображения влекли разработку специальных средств ее передачи. На ранних этапах развития картографии прибегали к перспективному рисунку рельефа (рис. 4.1), но даже в наиболее совершенном выполнении картинное изображение оказывалось произвольным и лишенное математической основы не позволяло каких-либо определений крутизны скатов и высот. С начала XIX в. вошли в употребление пластические способы, основанные на принципах отвесного и косого освещения рельефа (§ 4.2), а со второй его половины — математически строгий способ изолиний (горизонталей), теперь часто дополняемый цветовыми и светотеневыми приемами повышения их наглядности (§ 4.4-6). Позднее, уже в текущем столетии был предложен ряд приемов «картографического моделирования на стереоскопическом принципе, при котором плоские изображения на стереоскопическом принципе, при котором плоские изображения способны давать полную пространственную имитацию рельефа (§ 4.8). Наконец, к плоским изображениям рельефа принадлежат блок-диаграммы — перспективные изображения земной поверхности при наклонном луче зрения, обычно сопряженные с разрезами земной оболочки (§ 4.9). Особый вид картографического представления земной поверхности образуют и трехмерные изображения — рельефные модели местности и рельефные глобусы. Внедрение в картографию ЭВМ и автоматики открыло новые возможности совершенствования традиционных и изыскания новых методик изображения рельефа, основу которых образует автоматизированная обработка его цифровых моделей (§ 4.3). Вообще проблема передачи рельефа богата примерами диалектического развития — обращения к прежним идеям, снова используемым, но уже в обогащенном виде на современном уровне техники. § 4.2 Изображение рельефа по принципу отвесного и косого освещения. Штрихи. Отмывка В конце XVIII в., когда основным потребителем топографических карт была армия, возникла необходимость в точном и одновременно наглядном изображении рельефа, хорошо передающем пересеченность местности и позволяющем судить о крутизне скатов, что во многом определяло возможность маневрирования войск. Теоретическая основа нового способа и практические приемы его реализации были предложены саксонским картографом Иоганном Леманом в 1799 г. Он исходил из принципа отвесного освещения земной поверхности, при котором одна и та же поверхность получает тем меньше света, чем больше угол ее наклона к горизонту (рис. 4.2), и полагал, что при надлежащем затемнении скатов местности, изображенной на карте, должно создаваться впечатление различной крутизны скатов, следовательно, рельефности. Если принять освещенность горизонтальной поверхности равной 1 (полное освещение), то при угле наклона α количество лучей С, освещающих поверхность, будет

а при 90° поверхность станет неосвещенной. В то время карты печатались гравюрой, которая допускала только штриховой рисунок. Изображение рельефа штрихами — короткими линиями изменяющейся ширины, направленными вдоль скатов, — стало входить в употребление еще в середине XVIII в. Заслуга Лемана состояла в том, что он подчинил вычерчивание штрихов математическим правилам по принципу «чем круче, тем темнее» и тем исключил субъективный подход. Принимая штрихи за элемент тени, а просветы между штрихами — за элемент света, Леман уклонился от строгого следования принципу отвесного освещения и принял для построения шкалы два допущения: двойное усиление тени — уже при 45-градусном наклоне поверхность покрывалась сплошь черным цветом; равномерное нарастание тени, пропорциональное увеличению угла наклона. По использованной им формуле

интенсивность тени преувеличивается по сравнению с естественным затемнением от 3 до 5 раз. Шкала штрихов Лемана (рис. 4.3) имела 10 ступеней; для ее построения служила табл. 4.1, вычисления по формуле (4.2).

Рис. 44 поясняет порядок выполнения штрихов на основе глазомерного наброска горизонталей: проведение линий ската, расстановка штрихов и, наконец, их утолщение сообразно крутизне ската (или его затенению, о чем будет сказано ниже). Разработанная применительно к рельефу Саксонии (горной страны со сравнительно мягкими формами) шкала Лемана оказалась малопригодной для иных ландшафтов — более расчлененных или, напротив, равнинных, для которых использовались шкалы с другими градациями углов наклона. Тончайшие различия в толщине штрихов прекрасно воспроизводились гравюрой, но после введения в издательские процессы фотографии (60-е годы XIX в.) и плоской печати передача малых переходов в соотношениях штрихов и просветов оказалась затрудненной — тонкие штрихи раздавливались при печатании карт. Рис. 4.3. Шкалы штрихов Лемана и Главного штаба Этого недостатка была лишена шкала русских карт Военно-топографического отдела Главного штаба (см. рис. 4.3), в которой число ступеней, различающихся по ширине штрихов, было сокращено, взамен чего введены ступени с постоянными по ширине штрихами, но с изменяющейся частотой штрихов (табл. 4.2). Тщательное художественное исполнение штрихов позволяет и в наши дни относить ряд топографических карт первой половины и середины прошлого столетия к превосходным образцам картографического мастерства. Эти карты дают представление о формах земной поверхности и крутизне скатов (рис. 4.5), но не позволяют определять высоты местности. От штрихов, связанных с принципом отвесного освещения и называемых «штрихами крутизны», следует отличать «теневые штрихи», которые вычерчивают по принципу косого освещения. При картографировании расчлененной местности, особенно при изображении горных гребней, теневые штрихи передают относительную освещенность и затененность склонов различной ориентировки, хорошо выделяют основные формы среди второстепенных и создают превосходный пластический эффект рельефа, убедительный даже для малоопытного читателя карты. Другое преимущество теневых штрихов — меньшее по сравнению со штрихами крутизны затенение карты — особенно благоприятно для карт высокогорных районов. Обычно источник света предполагается в северо-западном углу карты, что естественно при кабинетном пользовании картой, когда свет (лампу или окно) удобно иметь впереди и слева от себя. Образцом применения теневых штрихов является топографическая карта Швейцарии масштаба 1:100 000 (1836-1865 гг.), так называемая карта Дюфура — самый крупный опыт использования косого освещения для карты крупного масштаба.

Рис. 4.5. Изображение рельефа штрихами крутизны. Фрагмент одноверстной топографической карты Превосходная по выполнению, она вместе с тем доказала нецелесообразность теневых штрихов на топографических картах: различная освещенность склонов одинаковой крутизны, обращенных к источнику света и находящихся в тени, создает впечатление их разного наклона. При косом освещении невозможна оценка не только высот, но и крутизны склонов. Поэтому штрихи крутизны были предпочтительнее на крупномасштабных картах, на которых приходится иметь дело с измерениями, в частности с оценкой крутизны склонов. Действительно, топографические карты вычерчивали в штрихах крутизны, тогда как теневые штрихи служили преимущественно для карт мелкого масштаба, где они давали наглядную картину рельефа. Большинство мировых атласов XIX и первой половины XX в. выполнено в теневых штрихах. Штрихи требовали для своего выполнения большого мастерства и времени. Гравирование каждого листа топографической карты длилось многие месяцы, но не было другого пути: гравюра — единственный способ печатания карт вплоть до середины XIX в. — допускала воспроизведение лишь штриховых элементов рисунка. На смену штрихам пришел более дешевый и легкий способ светотеневого изображения рельефа, при котором постепенно изменение силы тени (или цветного тона) достигается отмывкой кистью или тушевкой карандашом. Термин «отмывка» стал в отечественной картографии общим для обозначения способа. На рукописных картах отмывка широко использовалась уже во второй половине XVIII в., однако воспроизведение ее в печати было освоено только в середине XIX в. в результате введения литографии. Рис. 4.6. Изображение рельефа отмывкой при косом северо-западном освещении (по национальному Атласу Швейцарии, вып. I, 1965 г.) Применение отмывки основано на положениях, принятых для штрихов. В отличие от последних отмывка, не разлагающая светотень на «черные» и «белые» элементы, дает пластический эффект при рассмотрении карты вблизи (рис. 4.6). Эта особенность, положительная с точки зрения общего впечатления, порождает тот недостаток, что из-за неопределенности теней и постепенности их переходов оценка высот и крутизны склонов при отмывке еще менее достоверна, чем при изображении рельефа шрихами. И все же дешевизна отмывки, легкость ее исполнения, меньшая загрузка карты и наглядность обеспечили этому способу широкое распространение. Наконец, отмывка позволяет усиливать (подчеркивать) характерные черты рельефа — главные направления горных хребтов и возвышенностей, уступы и т. д. В качестве основного способа изображения рельефа отмывка используется на некоторых мелкомасштабных общегеографических картах, когда согласно назначению карты рельеф отводится на второй план, и на многих тематических картах, где она, давая общее представление о рельефе, не препятствует восприятию главного содержания карты. Очень часто отмывку употребляют как вспомогательный способ в соединении с горизонталями, что повышает пластичность изображения. Теперь широкому распространению отмывки способствуют успехи картографической и репродукционной техники. Удобно и реалистично получение эффекта отмывки в виде фоторельефа посредством фотографирования моделей местности при косом их освещении (о рельефных , моделях см. § 4.10). Но особенно объективно и производительно автоматизированное наложение теней по принципу отмывки. Уже давно высказывались мысли о подведении под этот способ математической базы. Действительно, зная положение источника света, можно определить во многих точках карты в горизонталях углы наклона поверхности и ее ориентирование по отношению к источнику света, подсчитать освещенность, пропорциональную косинусу угла между направлением световых лучей и нормалями к поверхности (без учета падающих лучей и рефлексов), затем провести на карте изофоты (линии равной освещенности) и получить таким образом основу для правильного наложения теней. Ранее этот путь был совершенно нереален из-за огромной подготовительной работы. Между тем ЭВМ позволяют, руководствуясь цифровыми моделями рельефа (о них см. § 4.3), легко определять освещенность любого количества весьма малых фасеток земной поверхности, образующих в таком изображении на карте в избранном для нее масштабе элементарные площадки — квадраты со сколь угодно малыми сторонами, например в 0,25 мм, когда на 1 дм2 приходится 160 тыс. площадок (или 16 млн на 1 м2). Для этой цели предложен и используется ряд алгоритмов. Автоматизированное наложение теней на оригинал «отмывки» по результатам подсчета освещенности элементарных площадок можно выполнять сканированием по строкам очувствленной поверхности электронным лучом, фиксирующим в каждой площадке степень ее затенения (например, по 10-ступенчатой шкале 10- ,20-, . и 100-процентного затенения), или другими способами. Такие подсчеты освещенности и наложения теней допускают любую высоту и ориентирование предполагаемого источника света и, следовательно, построение различных оригиналов «отмывки» ради получения оптимального варианта. Заметим, что естественный и часто весьма выразительный эффект «отмывки» дают космоснимки пересеченных территорий, теперь часто используемые для фотокарт (§ 7.8). Предлагаются также алгоритмы и программы обработки на ЭВМ цифровых моделей рельефа для его изображения в штрихах крутизны или теневых штрихах с помощью автоматических графопостроителей (Рассмотрение устройств и способов автоматизированного изготовления карт входит в задачи курса «Проектирование и составление карт».). Штриховой способ, казалось ставший уделом истории картографии, вновь исследуется в автоматизированном исполнении для воспроизведения любых реальных и абстрактных поверхностей и для их морфологического анализа. При автоматизированном изготовлении оригиналов «отмывки» или шртихов их можно готовить для многоцветного воспроизведения, например в разных цветах для освещенных или затененных склонов или для склонов разной крутизны. В заключение отметим, что за элемент тени может быть взята точка, вернее цветной или черный кружок небольшого диаметра. Изображение рельефа точками при отвесном или косом освещении в качестве самостоятельного способа не получило распространения, но точки с успехом используются для передачи рельефа песков. Особенно нагляден и выразителен точечный рисунок песков, когда его выполняют, руководствуясь аэро- и космоснимками. § 4.3 Высотные отметки. Цифровые модели рельефа Высотные отметки — это подписанные на карте высоты точек местности, абсолютные (отнесенные к исходной уровенной поверхности) или относительные. Их значение велико. Любой способ изображения рельефа связан с использованием высотных отметок, от количества, выбора и точности которых зависит качество передачи рельефа. Вместе с тем они облегчают чтение рельефа, выделяют важные или характерные высоты, указывают относительные высоты мелких форм рельефа, не выражающихся горизонталями, и т. п. Сами по себе высотные отметки не создают ясного и наглядного представления о формах земной поверхности. Поэтому в качестве самостоятельного метода они использовались лишь для изображения рельефа морского дна — на морских навигационных картах, важнейшим элементом которых являются отметки глубин. Невозможность видеть рельеф морского дна и недостаточность отметок отдельных глубин для выявлений форм рельефа оправдывали отказ от других способов изображения. Но теперь, когда гидроакустические средства обеспечивают детальное изучение подводного рельефа, отметки дополняются линиями равных глубин (изобатами). На топографических картах шельфа сеть отметок глубин сочетается с горизонталями. На суше абсолютные высотные отметки обозначают наивысшие и наинизшие точки местности (командные высоты гор и возвышенностей, дно впадин, урезы текущих и стоячих вод и т. п.) и позволяют определять характерные превышения и профили (например, реки по ее урезам). Существенно указание высот легко опознаваемых точек местности: пересечений дорог, тригонометрических пунктов и т. п. Для подводного рельефа особенно внимательно отбирают опасные для плавания глубины — минимальные отметки на мелях, банках и т. д. Относительные высоты подписывают для характерных уступов террас, обрывов берегов, водопадов, курганов, скал-останцов, ям и других элементов рельефа, передаваемых на орографических картах специальными обозначениями (см. § 4.5). Количество указываемых отметок определяется официальными руководствами по созданию карт. Вообще говоря, оно увеличивается при сложном и расчлененном рельефе. Высоты суши (и глубины на топографических картах шельфа) считают от среднего уровня моря, определяемого из многолетних наблюдений. Эти уровни не совпадают у разных морей и океанов и даже в пределах одного океана или моря. В СССР высоты суши определяют от среднего уровня Балтийского моря, точнее, от нуля Кронштадтского футштока (в Балтийской системе высот). Другие государства ведут счет от своих футштоков, нули которых в силу различия средних уровней морей не совпадают между собой. Эти разности исходных уровней существенны при точных геодезических измерениях и учитываются при съемках шельфа, но мало ощутимы с картографической точки зрения. Нуль глубин на морских навигационных картах принимается различным на морях с малыми (менее 0,5 м) и большими приливами. Для первых отметки глубин отсчитывают от среднего уровня моря, для вторых от наинизшего уровня моря, называемого теоретическим нулем глубин. Этот выбор обусловлен требованиями безопасности кораблевождения: необходимо, чтобы фактические глубины не могли никогда быть меньше показанных на карте. Отметки высот и глубин целесообразно подписывать, учитывая точность их определения на местности и назначение карты. Ключом к этому может быть степень округления отметок — прием, используемый на советских морских навигационных картах, на которых глубины в зонах от 0 до 5 м проставляют с округлением до 0,1 м, от 5 да 20 м — до 0,2, от 20 до 50 м — до 0,5, от 50 и более — до 1,0 м (учитывая, что средние квадратические погрешности измерения глубин не превышают 1% от измеренной глубины). Но на советских топографических картах суши масштабов 1:25 000-1:100 000 все высоты подписываются до 0,1 м, на обзорно-топографических до 1 м; на картах же шельфа глубины менее 200 м указываются до 0,1 м, свыше 200 м — до 1 м. Внедрение в картографию ЭВМ и автоматики требует перевода в цифровую форму содержания карт и вообще предназначенной для них информации, что весьма повышает значение высотных отметок. Они составляют суть цифровых моделей рельефа — его передачи системой точек с известными пространственными координатами, фиксированными в линейной кодированной записи на магнитных лентах, дисках или других носителях информации. Ввод этой записи в ЭВМ позволяет использовать ее цифровую обработку для автоматизированного исполнения горизонталей, отмывки, различных морфометрических карт, профилей, блок-диаграмм и т. д., для выполнения генерализации, для решения различных картографических задач и вообще при инженерных расчетах, учитывающих рельеф. В теории информации регистрация непрерывного явления посредством дискретных (прерывных) отсчетов называется квантованием. Определение высотных отметок при квантовании рельефа z=f(x, у), где z — значение высот в точках с координатами х, у, может выполняться различно — в вершинах регулярных сеток (квадратов, треугольников, шестиугольников), узлах картографических сеток, вдоль профилей, по горизонталям либо в характерных точках рельефа. В качестве примера на рис. 4.7 поясняется квантование по профилям. Первоначально рельеф рассекается (расслаивается) через равные промежутки Δх рядом параллельных плоскостей 1, 2, 3, 4 и т. д., фиксирующих профили рельефа. После этого вдоль каждого профиля через промежутки Δу=Δх определяются высотные отметки в точках 11, 12, 13, 14, . 21, 22, 23, 24, . З1, 32 и т. д. (рис. 4.7, а). Далее легко представить последовательное размещение всех профилей в одной плоскости (рис. 4.7, б), что устраняет координату х, а затем выборку всех величин и их последовательное равномерное построение на прямой линии (рис. 4.7, в), что устраняет вторую координату у. Таким образом, реальная поверхность, определенная высотными отметками в заданных точках, преобразуется в линейную развертку, регистрирующую величины z (высоты) в цифровой форме. При этом значения Δх и Δу устанавливаются, исходя из необходимой точности аппроксимации (приближенной замены) реального рельефа его цифровой моделью и методики определений. Высотные отметки цифровых моделей рельефа получают либо при. обработке стереотопографической съемки, либо определяют по имеющимся топографическим картам измерением высот в вершинах сгущенной сетки прямоугольных координат. Например, для цифровой модели рельефа Франции служила топографическая карта масштаба 1:25 000 с интервалом координатных линий в 25 м (Таким образом, цифровая модель рельефа Франции должна включать около 900 млн точек, поскольку площадь Франции 551 тыс. км2, а на 1 км2 приходится 1600 точек.). Модели мелкомасштабного цифрования, в частности используемые для автоматизированной отмывки, формируются из высот в узловых точках картографических сеток с постоянным интервалом по широте (например, через 3″ при маштабе 1 : 1000 000), а по долготе возрастающих с широтой. Вообще разработка эффективной методики и обоснование параметров цифрования рельефа образуют одну из актуальных задач картографической автоматизации, решаемой с привлечением аппарата вычислительной математики. Источник |

(4.1)

(4.1) (4.2)

(4.2) Таблица 4.1. 2Шкала Лемана

Таблица 4.1. 2Шкала Лемана Таблица 4.2. Шкала Главного штаба

Таблица 4.2. Шкала Главного штаба

Рис. 4.4. Схема выполнения штрихового рисунка рельефа: а — исходные горизонтали и линии скатов; б — расстановка штрихов; в — вычерчивание штрихов крутизны; г — вычерчивание теневых штрихов (по Э. Имгофу)

Рис. 4.4. Схема выполнения штрихового рисунка рельефа: а — исходные горизонтали и линии скатов; б — расстановка штрихов; в — вычерчивание штрихов крутизны; г — вычерчивание теневых штрихов (по Э. Имгофу)