Изобразительное искусство. 6 класс

Конспект урока

Урок № 07. Формы. Многообразие форм окружающего мира. Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива

Перечень вопросов, рассматриваемых в теме:

Пространственная форма и её геометрические виды.

Выявление конструкции предмета через соотношение простых геометрических фигур и изображение сложной формы предмета (силуэта) как соотношения простых геометрических фигур при соблюдении их пропорций.

Построение изображения простых предметов по правилам линейной перспективы.

Определение и использование в рисунке понятия «линия горизонта», «точка зрения», «точка схода», «вспомогательные линии», «взгляд сверху, снизу, сбоку».

Связь между новым представлением о человеке в эпоху Возрождения и задачами художественного познания и изображения явлений реального мира.

Глоссарий по теме:

Слово конструкция (от лат. constructio) переводится как «составление, построение», то есть взаимное расположение частей предмета, их соотношение.

Точка зрения предполагает взгляд на предметы из одной неподвижной точки при построении перспективного изображения. На предметы можно смотреть сверху, снизу и сбоку, меняя точку зрения.

Линейная перспектива – это способ представления трёхмерных объектов в двухмерном изображении. Рассмотрим построение перспективы: изображения вспомогательных линий сходятся в одной точке – это точка схода. Она лежит на линии горизонта – уровне наших глаз.

Если уходящие вглубь линии перпендикулярны условной линии глаз наблюдателя, то построение называется центральной линейной перспективой.

Основная и дополнительная литература по теме урока:

1. Неменская Л. А. Изобразительное искусство. Искусство в жизни человека. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л. А. Неменская; под ред. Б. М. Неменского. – 10-е изд. перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2019. – 191 с.: ил. – ISBN 978-5-09-071640-6 – С. 62-67.

Открытые электронные ресурсы по теме урока:

1. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. О живописи и перспективе [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://litra.pro/traktat-o-zhivopisi/da-vinchi-leonardo/read/5 (дата обращения: 14.08.19)

2. Зрительные теории итальянского Возрождения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://art-life.biz/rus/files/glava-21.pdf (дата обращения: 14.08.19).

Теоретический материал для самостоятельного изучения

Изображения всех объектов предметного мира и окружающей природы можно построить на основе простых геометрических фигур и тел. Чтобы научиться рисовать, необходимо научиться видеть внутреннюю структуру каждого предмета – его конструкцию.

Слово конструкция (от лат. constructio) переводится как «составление, построение», то есть взаимное расположение частей предмета, их соотношение.

В жизни все тела объёмны, они имеют три измерения – длину, ширину и высоту. Объёмная конструкция любого предмета может быть рассмотрена как сложение геометрических тел: шара, куба, конуса, пирамиды, цилиндра.

Одним из важнейших правил изображения на плоскости объёмных предметов является перспектива – система отображения на плоскости глубины пространства. Мы видим удаленные предметы меньшими, чем они есть на самом деле.

На изображениях эпохи Средневековья мы видим в основном сюжеты, связанные с духовной жизнью. В тот период взгляд на мир можно назвать вертикальным – от земли к небу. Но со временем вследствие развития техники и науки взгляды на жизнь и место человека в ней претерпели изменения. Вслед за изменениями жизни пришло изменение и видения мира, его можно назвать горизонтальным – вглубь пространства, и вглубь жизни человека. Художники эпохи Возрождения, черпали своё вдохновение в вере в человека и в его силы. Именно человек стал центром интересов изобразительного искусства. Первое письменное изложение правил перспективы появилось в 1435 г. в книге «О живописи» Леона-Баттисты Альберти, итальянского художника, архитектора, учёного и литератора.

Точка зрения предполагает взгляд на предметы из одной неподвижной точки при построении перспективного изображения. При её перемене и очертания предметов на плоскости могут существенно измениться. На предметы можно смотреть сверху, снизу и сбоку, меняя точку зрения. Если смотреть на предмет прямо, так чтобы наши глаза были на середине высоты предмета, то мы увидим его плоским, то есть только одну его сторону. Во всех остальных случаях мы видим сразу три стороны предмета.

Но те стороны предмета, которые уходят в глубину, мы видим по законам линейной перспективы. Линейная перспектива – это способ представления трёхмерных объектов в двухмерном изображении. Рассмотрим построение перспективы: изображения вспомогательных линий сходятся в одной точке – это точка схода. Она лежит на линии горизонта – уровне наших глаз. Обозначая эту линию в своём рисунке, художник сразу обретает систему отсчёта. Линия горизонта может быть выше или ниже в зависимости от точки зрения.

Если уходящие вглубь линии перпендикулярны условной линии глаз наблюдателя, то построение называется центральной линейной перспективой. При угловой перспективе линии контуров и плоскостей уже не сходятся в единой точке, а расходятся к двум точкам схода – слева и справа от наблюдателя

Примеры и разбор решения заданий тренировочного модуля:

Источник

Разработка урока по окружающему миру «Изображение предметов. Масштаб»

Описание разработки

Цель:

дать представление о способах изображения предметов, познакомить с понятием масштаб.

Задачи:

1. сформировать знания учащихся о способах изображения предметов (рисунок, разрез, чертёж, план),

2. представление о масштабе и его использовании, познакомить учащихся со старинными мерами длины;

3. развивать воображение, наглядно-образное мышление;

4. воспитывать аккуратность и тщательность в работе.

Предметные: учащиеся научатся различать рисунок предмета и его план, научатся чертить план предмета; познакомятся с понятием масштаб и его использованием, познакомятся с различными видами масштабов: численный, линейный, именованный масштабы, с их обозначением; сформируют умение чертить план предмета в масштабе; будут учиться применять полученные знания на практике, переводить численный масштаб в именованный и линейный масштабы, изображать в заданном масштабе план классной комнаты; дополнительно познакомятся со старинными мерами длины, используемыми в России и других странах мира.

Личностные: у учащихся будет вырабатываться познавательный интерес к способам передачи информации о наблюдаемых предметах окружающего мира, формироваться настойчивость в овладении новыми способами действий, умение составлять их последовательность; навыки подготовки рабочего места и школьных принадлежностей к выполнению чертёжных работ; учащиеся будут оценивать своё знание и незнание по изучаемой теме.

Ход урока.

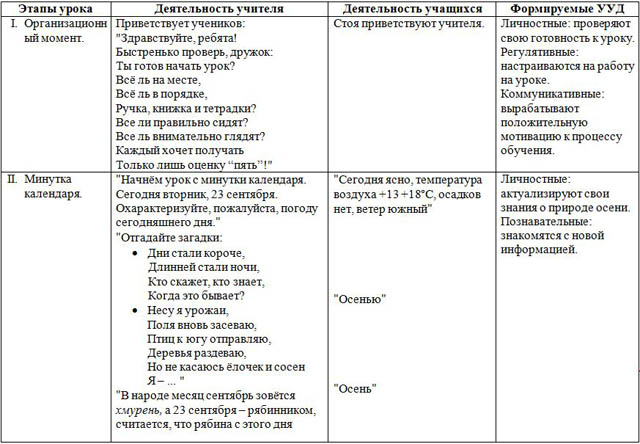

I. Организационный момент.

Приветствует учеников: «Здравствуйте, ребята!

Быстренько проверь, дружок:

Ты готов начать урок?

Всё ль на месте,

Всё ль в порядке,

Ручка, книжка и тетрадки?

Все ли правильно сидят?

Все ль внимательно глядят?

Каждый хочет получать

Только лишь оценку “пять”!»

II. Минутка календаря.

«Начнём урок с минутки календаря. Сегодня вторник, 23 сентября. Охарактеризуйте, пожалуйста, погоду сегодняшнего дня.»

Дни стали короче,

Длинней стали ночи,

Кто скажет, кто знает,

Когда это бывает?

Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю,

Но не касаюсь ёлочек и сосен

«В народе месяц сентябрь зовётся хмурень, а 23 сентября – рябинником, считается, что рябина с этого дня становится сладкой.

Вот какие есть народные приметы про осень:

Большой урожай рябины — к большим морозам.

Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много будет, а низко – так малы снега будут.

Листья у березы начинают желтеть с верхушки — ждите ранней, а если снизу — поздней зимы.

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы. «

«Какие изменения в неживой природе вы заметили с приходом осени?»

«Мы отметили изменения в неживой природе. Вы знаете, что изменения в неживой природе обязательно влекут за собой изменения в живой природе. Какие изменения вы наблюдаете в жизни растений?»

«Какие изменения в жизни животных вы можете отметить?»

«Какие среди перелётных птиц улетают в первую очередь? Насекомоядные или водоплавающие? «

«Почему именно насекомоядные птицы улетают в первую очередь? «

«Вслед за насекомоядными птицами готовятся к отлёту водоплавающие – это журавли, аисты, лебеди, утки.

Посмотрите, как могут лететь перелётные птицы: клином, прямым фронтом, скученной стаей, косяком»

«Скажите, как меняется труд людей с приходом осени?»

«Итак, чем больше изменений происходит в неживой природе, тем сильнее они влияют на изменения в живой природе»

III. Проверка домашнего задания.

«Вам было задано домашнее задание. На прошлом уроке окружающего мира вы знакомились с компасом. Кто может сказать, что такое компас?»

«Как правильно пользоваться компасом?»

IV. Сообщение темы урока.

«Скажите, как можно передать информацию о предметах окружающего мира человеку, который не может их увидеть? Например, как передать информацию о реке человеку, который никогда не видел её?»

«Что можно передать рисунком?

Весь материал — в документе.

Содержимое разработки

Урок окружающего мира в 4 классе по теме «Изображение предметов. Масштаб»

Предмет: окружающий мир.

Тип урока: урок изучения нового материала.

Тема урока: «Изображение предметов. Масштаб».

Цель: дать представление о способах изображения предметов, познакомить с понятием масштаб.

сформировать знания учащихся о способах изображения предметов (рисунок, разрез, чертёж, план),

представление о масштабе и его использовании, познакомить учащихся со старинными мерами длины;

развивать воображение, наглядно-образное мышление;

воспитывать аккуратность и тщательность в работе.

рабочая тетрадь на печатной основе;

карточки из наглядных пособий;

бумажные модели метра.

Предметные: учащиеся научатся различать рисунок предмета и его план, научатся чертить план предмета; познакомятся с понятием масштаб и его использованием, познакомятся с различными видами масштабов: численный, линейный, именованный масштабы, с их обозначением; сформируют умение чертить план предмета в масштабе; будут учиться применять полученные знания на практике, переводить численный масштаб в именованный и линейный масштабы, изображать в заданном масштабе план классной комнаты; дополнительно познакомятся со старинными мерами длины, используемыми в России и других странах мира.

Личностные: у учащихся будет вырабатываться познавательный интерес к способам передачи информации о наблюдаемых предметах окружающего мира, формироваться настойчивость в овладении новыми способами действий, умение составлять их последовательность; навыки подготовки рабочего места и школьных принадлежностей к выполнению чертёжных работ; учащиеся будут оценивать своё знание и незнание по изучаемой теме.

Регулятивные: учащиеся научатся использовать изученную информацию и способы действий при выполнении учебных заданий, будут совершенствовать навыки учебного сотрудничества с учителем при решении учебных задач.

Познавательные: учащиеся будут совершенствовать умения обсуждать проблемы, решать проблемные ситуации, поставленные учителем, ставить познавательные задачи, планировать их решение; выбирать нужную информацию из учебного и художественного текста, иллюстраций, представлять её с использованием знаково-символических средств; учащиеся получат возможность расширить своё представление о старинных мерах длины.

Коммуникативные: учащиеся научатся осуществлять взаимопроверку; продолжат развивать умение ставить проблему, обсуждать с одноклассниками способы её решения; научатся учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, обосновывать свои решения; будут учиться взаимодействию и сотрудничеству при работе в микрогруппах.

Приветствует учеников: «Здравствуйте, ребята!

Быстренько проверь, дружок:

Ты готов начать урок?

Всё ль на месте,

Всё ль в порядке,

Ручка, книжка и тетрадки?

Все ли правильно сидят?

Все ль внимательно глядят?

Каждый хочет получать

Только лишь оценку “пять”!»

Стоя приветствуют учителя.

Личностные: проверяют свою готовность к уроку.

Регулятивные: настраиваются на работу на уроке.

Коммуникативные: вырабатывают положительную мотивацию к процессу обучения.

«Начнём урок с минутки календаря. Сегодня вторник, 23 сентября. Охарактеризуйте, пожалуйста, погоду сегодняшнего дня.»

Дни стали короче,

Длинней стали ночи,

Кто скажет, кто знает,

Когда это бывает?

Несу я урожаи,

Поля вновь засеваю,

Птиц к югу отправляю,

Деревья раздеваю,

Но не касаюсь ёлочек и сосен

Я – . «

«В народе месяц сентябрь зовётся хмурень, а 23 сентября – рябинником, считается, что рябина с этого дня становится сладкой.

Вот какие есть народные приметы про осень:

Большой урожай рябины — к большим морозам.

Высоко птицы перелетные летят осенью, так снегу много будет, а низко – так малы снега будут.

Листья у березы начинают желтеть с верхушки — ждите ранней, а если снизу — поздней зимы.

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать крутой зимы. «

«Какие изменения в неживой природе вы заметили с приходом осени?»

«Мы отметили изменения в неживой природе. Вы знаете, что изменения в неживой природе обязательно влекут за собой изменения в живой природе. Какие изменения вы наблюдаете в жизни растений?»

«Какие изменения в жизни животных вы можете отметить?»

«Какие среди перелётных птиц улетают в первую очередь? Насекомоядные или водоплавающие? «

«Почему именно насекомоядные птицы улетают в первую очередь? «

«Вслед за насекомоядными птицами готовятся к отлёту водоплавающие – это журавли, аисты, лебеди, утки.

Посмотрите, как могут лететь перелётные птицы: клином, прямым фронтом, скученной стаей, косяком»

«Скажите, как меняется труд людей с приходом осени?»

«Итак, чем больше изменений происходит в неживой природе, тем сильнее они влияют на изменения в живой природе»

«Сегодня ясно, температура воздуха +13 +18°С, осадков нет, ветер южный»

Источник