Измерение времени. Календарь

Принято различать звездное время, солнечное (истинное и среднее), местное, поясное, всемирное(мировое), летнее.

Звездное время (звездные сутки) – это промежуток времени между двумя последующими кульминациями, какой-либо звезды. Кульминация — это наибольшая высота светила над горизонтом.

Истинное солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями центра Солнца на одном и том же меридиане. Однако это время неудобно, т.к. продолжительность истинных солнечных суток в течение года меняется из-за неравномерного движения Земли вокруг Солнца (в перигелии Земля движется быстрее, чем в афелии). Для удобства вводят среднее солнечное время. При этом считают, что Солнце движется равномерно по орбите.

Среднее солнечное время – это промежуток времени между двумя последовательными кульминациями «среднего» Солнца на одном и том же меридиане. Местное время – время, измеренное на одном меридиане. Оно будет одинаковым для всех пунктов, лежащих на этом меридиане. Но оно тоже неудобно, т.к. местных систем счета времени столько же, сколько меридианов на Земле, т.е. бесчисленное множество. Поэтому с 1884 г. во многих странах мира стала применяться поясная система счета времени. Поверхность Земли условно разделили меридианами на 24 часовых пояса, по 15 о каждый.

Поясное время – время в границах одного часового пояса. В каждом часовом поясе ставят часы по местному времени среднего меридиана. Таким образом, время в соседних поясах будет различаться на 1 час. Границы поясов проводят с учетом естественных рубежей и административно-хозяйст-венных границ. По международному соглашению начальной, нулевой (он же 24-й) часовой пояс – это пояс, по середине которого проходит нулевой (Гринвичский) меридиан. Остальным поясам в направлении на восток даны номера от 1-го до 23-го. Поясное время некоторых часовых поясов имеет особое название. Так, время нулевого пояса называют западноевропейским (лондонское время), время первого пояса – среднеевропейским (по этому времени живет большая часть Европы и Африки), второго пояса – восточноевропейским (московское время).

Территория России располагается в десяти часовых поясах (со 2-го по 11-й включительно). Москва находится во втором часовом поясе, и на всей западной части России, кроме Калининградской области, будет время 2-го часового пояса. Время 2-го часового пояса, т.е. московское время, введено и на большей части территории третьего часового пояса, в том числе и Нижегородской области. В Калининградской области время 1-го часового пояса.

Время нулевого часового пояса, т.е. местное среднее солнечное время на нулевом меридиане, называется всемирным временем. В астрономических календарях моменты большинства астрономических явлений указывают по всемирному времени. Существует формула связи всемирного времени с поясным: Тп = Тв + п, где Тп – поясное время, Тв – всемирное время, п – номер часового пояса.

В 1930 г. в целях более рационального использования дневного света в СССР было введено декретное время, согласно которому стрелки часов во всех часовых поясах СССР были переведены на 1 час вперед. С 1981 г. на летний период в нашей стране часы переводят еще на один час вперед (летнее время). На летнее время переходят также США, Канада, Австралия, большинство стран Европы. Всего более 110 государств. Однако большинство (порядка 130) стран, сейчас временем не манипулируют. В числе таких государств – Китай, Япония, Корея, Прибалтика, Скандинавия и др.

Московское время (соответствующее 2-му часовому поясу) зимой отличается от всемирного на 3 часа, а летом на 4 часа.

С введением поясного времени возникает вопрос – какой часовой пояс считать началом новых суток? Условились считать, что сутки должны начинаться в 12-ом часовом поясе, через который проходит меридиан 180 о . По меридиану 180 о долготы проведена линия перемены даты. По обе стороны этой линии часы и минуты совпадают, а календарные даты отличаются на одни сутки. Если движутся с запада на восток, то одним числом живут дважды, в обратном направлении одни сутки выбрасывают из счета.

Календарь – система счисления длительных промежутков времени, основанная на периодичности некоторых явлений природы (смена времен года, фаз Луны и т.п.). В истории человечества известно 3 типа календарей: лунные, солнечные, лунно-солнечные. Родина лунного календаря – Вавилон. Год в лунном календаре состоял из 12 лунных месяцев по 29 или 30 дней. Мусульманский лунный календарь существует в настоящее время в ряде арабских стран. Лунный год короче солнечного на 10 суток.

Более совершенными являются лунно-солнечные календари, в которых лунные месяцы приблизительно согласуются с солнечным годом. Год делится на 12 месяцев, каждый из которых начинался с новолуния. Для связи с солнечным годом периодически вставлялся дополнительный 13-й месяц. Такая система сохранилась до сих пор в еврейском календаре.

Первый солнечный календарь появился в Древнем Египте до н.э. Год там делился на 12 месяцев по 30 дней. В конце года добавляли еще 5 дней – таким образом, в году получалось 365 суток. Современный солнечный календарь ведет историю с древних римлян. Римский государственный деятель Юлий Цезарь предложил считать 3 года по 365 суток, а каждый четвертый – по 366 суток. Такой календарь называют юлианским. Годы в 365 суток называют простыми, в 366 – високосными. В феврале високосного года 29 дней, простого – 28 дней.

Юлианский календарь тоже имел неточность и с течением времени запаздывал все больше и больше. Поэтому в XVI в. глава католической церкви папа Григорий XIII ликвидировал эту неточность. По его предложению «вековые годы», оканчивающиеся на два нуля, являются високосными в том случае, если они делятся на 400. Следовательно, 1600-1 год – високосный, 1700-й, 1800-й, 1900-й – простые, а 2000-й год снова високосный. Такая система стала называться григорианским календарем, или новым стилем. Этот календарь введен в большинстве европейских стран. В нашей стране перешли на новый стиль только в 1918 г. (к этому году расхождение юлианского и григорианского календарей составляло 13 суток, поэтому вместо 1 февраля 1918 г. стали считать 14 февраля 1918 г.).

Источник

Время и календарь

Урок 10. Астрономия 11 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Время и календарь»

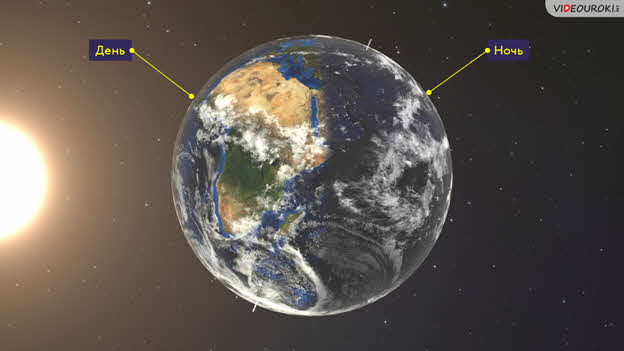

Вся наша жизнь связана со временем и регулируется периодической сменой дня и ночи, а также времён года. Вам известно, что Солнце всегда освещает только половину земного шара: на одном полушарии — день, а на другом в это время ночь. Следовательно, на нашей планете всегда есть точки, где в данный момент полдень, и Солнце находится в верхней кульминации, а есть полночь, когда Солнце находится в нижней кульминации.

Момент верхней кульминации центра Солнца называется истинным полднем, момент нижней кульминации — истинной полночью. А промежуток времени между двумя последовательными одноимёнными кульминациями центра Солнца называется истинными солнечными сутками.

Казалось бы, их можно использовать для точного счёта времени. Однако из-за эллиптической орбиты Земли, солнечные сутки периодически меняют свою продолжительность. Так, когда Земля находится ближе всего к Солнцу, она движется по орбите примерно со 30,3 км/с. А через полгода Земля оказывается в самой удалённой точке от Солнца, где её скорость падает на 1 км/с. Такое неравномерно движение Земли по своей орбите вызывает неравномерное видимое перемещение Солнца по небесной сфере. Иными словами, в разное время года Солнце «перемещается» по небу с различной скоростью. Поэтому продолжительность истинных солнечных суток постоянно меняется и пользоваться ими в качестве единицы измерения времени неудобно. В связи с этим в повседневной жизни используются не истинные, а средние солнечные сутки, продолжительность которых принята постоянной и равной 24 часам. Каждый час среднего солнечного времени в свою очередь делится на 60 минут, а каждая минута — на 60 секунд.

Измерение времени солнечными сутками связано с географическим меридианом. Время, измеренное на данном меридиане, называется его местным временем, и оно одинаково для всех пунктов, находящихся на нём. При этом, чем восточнее земной меридиан, тем раньше на нём начинаются сутки. Если учесть, что за каждый час наша планета поворачивается вокруг своей оси на 15 о , то разность времени двух пунктов в один час соответствует и разности долгот в 15°. Следовательно, местное время в двух пунктах будет отличаться ровно на столько, на сколько отличается их географическая долгота, выраженная в часовой мере:

Из курса географии вам известно, что за начальный (или, как его ещё называют, нулевой) меридиан принят меридиан, проходящий через Гринвичскую обсерваторию, находящуюся недалеко от Лондона. Местное среднее солнечное время Гринвичского меридиана называется всемирным временем — Universal Time (сокращённо UT).

Зная всемирное время и географическую долготу какого-либо пункта, можно легко определить его местное время:

Эта формула также позволяет находить географическую долготу по всемирному времени и местному времени, которое определяется из астрономических наблюдений.

Однако, если бы в повседневной жизни мы с вами пользовались местным временем, то по мере передвижения между населёнными пунктами, находящимися восточнее или западнее постоянного места проживания, нам бы приходилось непрерывно передвигать стрелки часов.

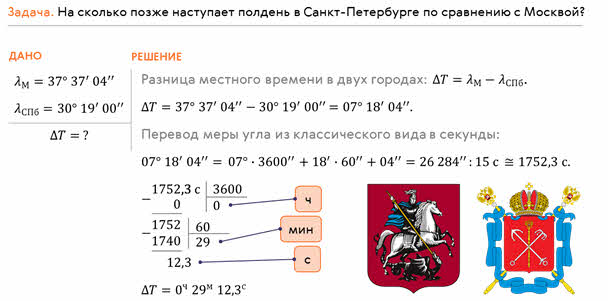

Для примера, давайте определим, на сколько позже наступает полдень в Санкт-Петербурге по сравнению с Москвой, если их географическая долгота заранее известна.

Иными словами, в Санкт-Петербурге полдень наступит примерно на 29 мин 12 с позднее, чем в Москве.

Возникающие неудобства столь очевидны, что в настоящее время практически всё население земного шара пользуется поясной системой счёта времени. Она была предложена преподавателем из США Чарльзом Даудом в 1872 году для использования на железных дорогах Америки. А уже в 1884 году в Вашингтоне прошла Международная меридианная конференция, итогом которой стала рекомендация применения гринвичского времени в качестве всемирного времени.

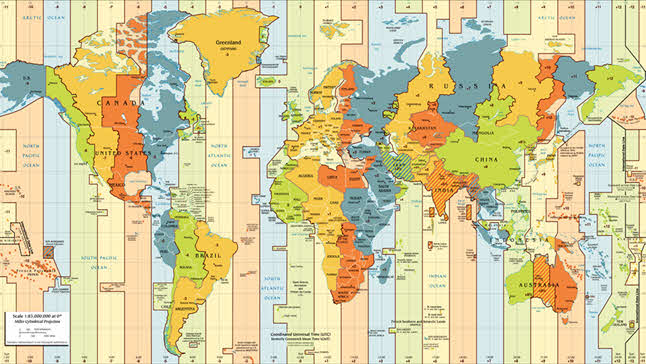

Согласно этой системе, весь земной шар разделён на 24 часовых пояса, каждый из которых простирается по долготе на 15° (или на один час). Часовой пояс Гринвичского меридиана считается нулевым. Остальным же поясам в направлении от нулевого на восток присвоены номера от 1 до 23. В пределах одного пояса во всех пунктах в каждый момент поясное время одинаково, а в соседних поясах оно отличается ровно на один час.

Таким образом, поясное время, которое принято в конкретном месте, отличается от всемирного на число часов, равных номеру его часового пояса:

Если посмотреть на карту часовых поясов, то не трудно заметить, что их границы совпадают с меридианами только в малонаселённых местах, на морях и океанах. В остальных же местах границы поясов для большего удобства проведены по государственным и административным границам, горным хребтам, рекам и другим естественным рубежам.

Также от полюса до полюса по поверхности земного шара проходит условная линия, по разные стороны которой местное время отличается почти на сутки. Эта линия получила название линии перемены даты. Она примерно проходит по меридиану 180 о .

В настоящее время более надёжным и удобным временем считается атомное время, которое было введено Международным комитетом мер и весов в 1964 году. А эталоном времени были приняты атомные часы, ошибка хода которых примерно составляет одну секунду за 50 тысяч лет. Поэтому с 1 января 1972 года страны земного шара ведут счёт времени по ним.

Для счёта длительных промежутков времени, в которых устанавливается определённая продолжительность месяцев, их порядок в году и начальный момент отсчёта лет, был введён календарь. В его основе лежат периодические астрономические явления: вращение Земли вокруг оси, изменение лунных фаз, обращение Земли вокруг Солнца. При этом любая календарная система (а их насчитывается более 200) опирается на три основные единицы измерения времени: средние солнечные сутки, синодический месяц и тропический (или солнечный) год.

Напомним, что синодический месяц — это промежуток времени между двумя последовательными одинаковыми фазами Луны. Он примерно равен 29,5 суток.

А тропический год — это промежуток времени между двумя последовательными прохождениями центра Солнца через точку весеннего равноденствия. Его средняя продолжительность с 1 января 2000 года составляет 365 д 05 ч 48 мин 45,19 с.

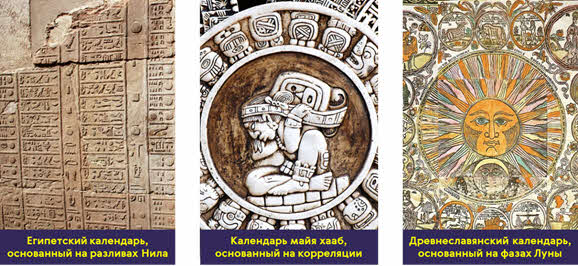

Как видим, синодический месяц и тропический год не содержат в себе целого числа средних солнечных суток. Поэтому многие народы по-своему пытались согласовать сутки, месяц и год. Это, в последствии, и привело к тому, что в разное время у разных народов была своя календарная система. Однако все календари можно условно разделить на три типа: лунные, лунно-солнечные и солнечные.

В лунном календаре год делится на 12 лунных месяцев, которые попеременно содержат в себе 30 или 29 суток. Вследствие этого, лунный календарь короче солнечного года примерно на десять суток. Такой календарь получил широкое распространение в современном исламском мире.

Лунно-солнечные календари самые сложные. В их основе лежит соотношение, что 19 солнечных лет равны 235 лунным месяцем. Вследствие этого, в году содержится 12 или 13 месяцев. В настоящее время такая система сохранилась в еврейском календаре.

В солнечном календаре за основу берётся продолжительность тропического года. Одним из первых солнечных календарей считается древнеегипетский календарь, созданный примерно в 5 тысячелетии до нашей эры. В нём год делился на 12 месяцев по 30 дней в каждом. А в конце года добавлялось ещё 5 праздничных дней.

Непосредственным предшественником современного календаря был календарь, разработанный 1 января 45 года до нашей эры в Древнем Риме по приказу Юлия Цезаря (отсюда и его название — юлианский).

Он содержал в себе 365,25 суток, что соответствовало известной в то время длине тропического года. Для удобства в нём три года считалось по 365 суток. А в каждый год, кратный четырём, добавлялись одни дополнительные сутки в феврале. Такой год был назван високосным.

Но и юлианский календарь не был совершенным, так как в нём продолжительность календарного года отличалась от тропического года на 11 минут и 14 секунд. Казалось бы, всего-ничего. Но к середине 16 века было замечено смещение дня весеннего равноденствия, с которыми связаны церковные праздники, на 10 суток.

Чтобы компенсировать накопившуюся ошибку и избежать подобного смещения в будущем, в 1582 году римский папа Григорий XIII провёл реформу календаря, передвинувшую счёт дней на 10 суток вперёд.

При этом, чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному, Григорий XIII изменил правило високосных лет. По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырём, но исключение делалось для тех, которые были кратны ста. Такие годы были високосными только тогда, когда делились ещё и на 400. Например, 1700, 1800 и 1900 годы являлись простыми. А вот 1600 год и 2000 — високосными.

Исправленный календарь получил название григорианского календаря или календаря нового стиля.

В России новый стиль был введён лишь в 1918 году. К этому времени между ним и старым стилем накопилось разница в 13 дней.

Однако старый календарь всё ещё жив в памяти многих людей. Именно благодаря ему во многих странах бывшего СССР в ночь с 13 на 14 января отмечается «старый Новый год».

Источник