Основные способы измерения температуры тела

Температуру в стационаре, как правило, измеряют 2 раза в день (в 7—8 ч утра и в 17—19 ч вечера), при необходимости измерение проводят чаще – каждые 2 или 4 часа.

Места измерения температуры:

· в подмышечной впадине,

· в паховой складке,

· в шейной складке у детей,

· в ротовой полости,

· в области височной артерии,

Показатели температуры тела зависят от того, где именно проводится измерение. Не существует единой «нормальной температуры». Результаты могут различаться: температура в ротовой полости обычно на 0,5 градуса ниже измеренной в прямой кишке и на 0,5 градуса выше температуры тела, измеренной под мышкой. Температура тела в ушном канале, равна или несколько выше ректальной.

1. Способы измерения температуры:

1. Аксиллярное — измерение температуры тела в подмышечной впадине.

Подмышечная ямка чаще всего используется в России для измерения температуры тела, так как это практически удобно. Но не практикуется в западных странах, потому что при данном способе термометрии получаются наименее точные результаты, чем при измерении в других местах. Более того, температура может быть неодинаковой в левой и правой подмышечных впадинах (чаше слева на 0,1-0,3 0 С выше). Если при сравнительном измерении температуры разница больше 0,5 0 С, то это указывает на воспалительный процесс на той стороне, где наблюдаются более высокие цифры, или же на неточность измерения.

Нормальная температура тела в подмышечной впадине: 36,3-36,9 0 С.

2. Оральное/буккальное — измерение температуры тела в ротовой полости.

Данный способ измерения температуры тела распространён в англоязычных странах и является довольно надёжным. Можно проводить щечным методом (за щекой) или сублингвальным (под языком), причем сублингвальное измерение более предпочтительно, чем щечное. Подъязычное пространство является достаточно узким и отражает температуру артерий языка. Однако температура рта находится под влиянием съеденной пищи, выпитой жидкости, а также дыхания через рот. Для более точного измерения надо держать рот постоянно закрытым, что представляет собой сложную задачу для детей. Для совсем маленьких детей существуют термометры в виде соски. Необходимо помнить, что увеличение частоты дыхания на каждые 10 дыхательных движений выше нормы может снижать температуру в ротовой полости на 0,5 0 С.

В основном точность измерения температуры таким способом выше, чем при измерении ее подмышкой, но ниже, чем в прямой кишке.

Нормальная температура тела в полости рта: 36,8-37,3 0 С.

3. Ректальное — измерение температуры тел в прямой кишке.

Этот способ измерения считался всегда самым надежным, но несколько новых исследований показали некоторые ограничения для его использования. Дело в том, что ректальная температура меняется более медленно, чем внутренняя температура тела, и остается высокой в течение более длительного времени. Правильное измерение температуры зависит также от глубины введения термометра, характера местного кровообращения и от наличия каловых масс. Многие находят этот способ неудобным.

Нормальная температура тела в прямой кишке: 37,3-37,70 С.

4. Вагинальное — измерение температуры тела во влагалище.

У женщин температура зависит от фазы менструального цикла, так во время овуляции отмечается подъем температуры до 37,5º С, длится около 12-14 дней и обусловлена действием прогестерона. Затем перед менструацией температура падает. Отсутствие понижения температуры может указывать на оплодотворение.

Нормальная температура тела во влагалище (зависит от фазы менструального цикла): 36,7-37,5º С.

5. Тимпаническое измерение температуры тела в области наружного слухового прохода. Способ распространён в Германии при измерении температуры тела у детей.

Нормальная температура тела в полости наружного слухового прохода: 36,8-37,30 С.

6. Термометрия в области височной артерии: измерение температуры при помощи инфракрасного термометра можно произвести на лбу. Доказано, что этот относительно новый способ измерения является более точным, чем термометрия в области наружного слухового прохода и более удобным, чем ректальный способ.

Нормальная температура: 36,8-37,3º С.

7. Жидкокристаллическая термография

В редких случаях (например, при очень сильном беспокойстве больных) вместо термометрии тела можно измерять температуру только что выпущенной мочи.

Запомните! При повышении температуры тела на каждый градус по Цельсию выше 37°С, частота дыхательных движений увеличивается на 4 дыхания, как у взрослых, так и у детей, а пульс увеличивается у взрослых на 8-10 ударов в минуту, а у детей до 20 ударов в минуту. При возникновении сомнений в искренности пациента измерение повторяют, ссылаясь на неисправность термометра.

Источник

Методы измерения температуры

В связи с распространением по планете вируса COVID-19, на сегодняшний день, наиболее актуален вопрос измерения температуры тела человека. Давайте наиболее подробно рассмотрим используемые для этой цели решения, которые сегодня присутствуют на рынке.

Термометр — прибор для измерения температуры воздуха, почвы и различных тел.

Существует несколько видов термометров:

● Жидкостные — основаны на принципе изменения объёма жидкости, которая залита в термометр (обычно это спирт или ртуть), при изменении температуры окружающей среды;

● Механические — действуют по тому же принципу, что и жидкостные, но в качестве датчика обычно используется металлическая спираль либо пластина;

● Электронные — принцип работы электронных термометров основан на изменении сопротивления проводника при изменении температуры окружающей среды;

● Оптические — измеряют мощность теплового излучения объекта. Инфракрасный сенсор находящийся внутри пирометра воспринимает излучение и передает аналоговый сигнал на электронную схему. Сигнал оцифровывается, и на его основе производятся вычисления результата, который выводится на ЖК-дисплей. Инфракрасные измерители температуры тела позволяют измерять температуру без непосредственного контакта с человеком;

● Газовые – содержат в себе сосуд, заполненный определённым объемом газа. При нагревании газ расширяется и приводит в движение стрелку, которая отображает температуру на градуированной шкале.

В связи с распространением по планете вируса COVID-19, на сегодняшний день, наиболее актуален вопрос измерения температуры тела человека. Давайте наиболее подробно рассмотрим используемые для этой цели решения, которые сегодня присутствуют на рынке.

Самым распространенным и дешёвым термометром для измерения температуры тела в домашних и больничных условиях, был и остается ртутный градусник.

Плюсы ртутного градусника:

● точность измерения — погрешность составляет всего 0,1 градуса;

● долговечность — служит десятки лет, если его не ронять;

● легкость очистки и дезинфекции;

● невысокая цена — в аптеке его можно приобрести за сумму до 100 рублей.

Но есть и отрицательные стороны использования ртутного прибора:

● высокий риск разбить при падении: мелкими осколками стекла можно порезаться, а пары ртути опасны для здоровья;

● длительность измерения: требуется около 10 минут для получения точного показателя.

Более современным аналогом ртутного термометра считается электронный градусник. Замер производится за счет действия встроенных датчиков в корпусе, а результат термометрии выводится на небольшой экран, что очень удобно.

В зависимости от модели могут быть различные дополнительные функции: звуковой сигнал, говорящий о конце измерения, водонепроницаемость и т.д. Но главным плюсом такого градусника является его безопасность: можно спокойно давать ребенку и не бояться того, что градусник разобьется. Длительность измерения гораздо меньше, чем у предшественника — достаточно одной минуты для получения результата.

Но даже у электронных термометров есть недостатки:

● для правильного использования нужно предварительно изучить инструкцию, а это делают далеко не все;

● электронные термометры обладают меньшей точностью;

● прибор функционирует за счет батареек, а сесть они могут в любой момент, даже когда купить их не представляется возможным;

● более высокая стоимость — от 250 до 1600 рублей в зависимости от набора функций и производителя.

Самым продвинутым, быстрым и удобным в эксплуатации термометром, в условиях контроля заболеваемости большого количества людей, является пирометр.

Пирометр – бесконтактный термометр. Прибор измеряет температуру объекта на расстоянии и выводит данные на экран. Большинство современных пирометров фиксирует излучение тепла от предмета в инфракрасном диапазоне. Также существуют пирометры, которые измеряют тепловое излучение в видимом диапазоне света.

Пирометры делят на две группы. В первой – приборы, которые выводят на дисплей температуру в градусах. Они наиболее востребованные.

Во второй группе приборы с графическим выводом. Они отображают объект в виде тепловой карты, на которой области с разной температурой отмечены разными цветами. По такому принципу работают тепловизоры.

Плюсы портативного пирометра:

● позволяет быстро и без непосредственного контакта измерить температуру тела;

● лёгкое измерение температуры, даже если человек находится в движении.

К минусам можно отнести следующее:

● пирометры корректно работают только при нормальных условиях, показания прибора нельзя считать достоверными, если температура измеряется во время дождя, снега, тумана, запыленности или задымленности;

● необходимость замены батареек, либо подзарядки аккумулятора;

● достаточно высокая стоимость — от 5500 до 80000 рублей в зависимости от набора функций и производителя.

Так как большинство пирометров схожи по своим функциям и органам управления, рассмотрим принцип их работы на примере инфракрасного пирометра TOPMED NC-178.

От всех объектов, твердых, жидких или газообразных исходит ИК-излучение. Интенсивность излучения зависит от температуры объекта.

Термометр NC-178 способен измерять температуру тела человека по ИК-излучению. Точное измерение производится благодаря встроенному в устройство температурному датчику, который постоянно анализирует и регистрирует температуру окружающей среды. Таким образом, как только оператор подносит пирометр к человеку и активирует датчик измерения, прибор сразу проводит оценку ИК-излучения, исходящего от артериального кровотока. Следовательно, температура тела может быть измерена без влияния температуры окружающей среды.

Термометр NC-178 разработан для проведения мгновенного измерения температуры тела бесконтактным методом (рекомендуется измерять температуру на лбу в области височной артерии). Поскольку височная артерия располагается достаточно близко к поверхности кожи, является доступной и имеет постоянный и равномерный кровоток, измерение температуры получается точным. Эта артерия соединяется с сердцем через сонную артерию, которая напрямую связана с аортой.

Так формируется часть главного канала артериальной системы. Эффективность, скорость и комфорт измерения температуры в данной области делает этот метод идеальным в сравнении с другими методами измерения температуры.

Порядок действий при измерении температуры тела

Включите прибор, наведите на измеряемую область – тело или поверхность объекта

на расстоянии 3-5 см, нажмите на кнопку измерения, результат отобразится на дисплее.

Внимание! При проведении измерений необходимо учитывать установленный режим

работы термометра – «Body» или «Surface» (тело человека или иная поверхность).

Чтобы обеспечить достоверный и надежный результат измерения, необходимо выполнить следующие рекомендации:

● убрать волосы со лба;

● вытереть пот или испарину;

● избегать сквозняков и потоков воздуха (от кондиционера или окна);

● соблюдать интервал 3-5 сек. между повторными измерениями.

Таким образом, современный пирометр даст Вам возможность быстро и точно измерить температуру тела человека, что позволит оценить его физическое состояние и принять меры к недопущению распространения коронавируса на территории РФ.

Источник

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

Рассмотрим следующие методы измерения температуры: объемный, манометрический, терморезисторный (метод термосопротивлений), термоэлектрический и пирометрический.

1. Объемный метод [14], [15]

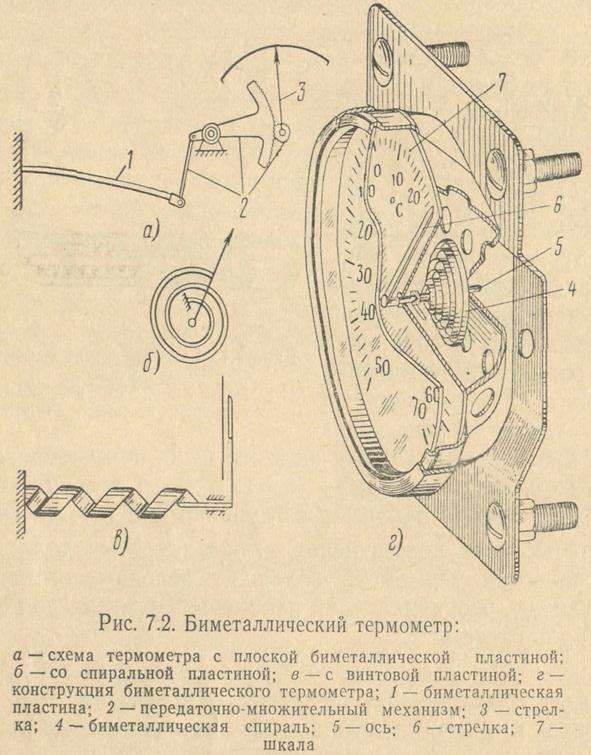

Объемный метод измерения температуры основан на тепловом расширении (изменении объема) различных тел. По этому принципу строятся дилатометрические, биметаллические и жидкостные термометры.

Дилатометрический термометр (рис. 7.1) состоит из патрона 1 и штока 2, изготовленных из материалов с различными коэффициентами линейного расширения

Для повышения чувствительности необходимо применять материалы, у которых

Ввиду малости перемещения штока (десятые доли мм) дилатометрический термометр содержит передаточно-множительный механизм, увеличивающий перемещение штока до величины, удобной для отсчета.

Биметаллические термометры (рис. 7.2) так же, как и дилатометрические, основаны на тепловом расширении твердых тел и отличаются лишь способом соединения компонент Теплочувствительный элемент представляет собой биметаллическую пластину, состоящую из двух сваренных или сплавленных (реже спаянных) по всей длине пластин с различными коэффициентами линейного расширения

Угол изгиба биметаллической пластины определяется формулой [15]

где l — длина биметаллической пластины;

h — суммарная толщина биметаллической пластины;

Линейное перемещение прямой консольно закрепленной пластины

где

В авиационных приборах применяют биметаллические пластины, состоящие из стали (

По сравнению с дилатометрическим элементом биметаллический элемент дает большее перемещение при меньших габаритах, что позволяет уменьшить передаточное отношение механизма.

При выполнении биметаллического чувствительного элемента в виде спиральной или винтовой пластины (см. рис. 7.2,6, в), один конец которой закреплен неподвижно, а другой — связан с выходной осью, можно получить большой угол поворота выходной оси (до 360°), что позволяет поместить указывающую стрелку непосредственно на эту ось и исключить из конструкции термометра передаточно-множительный механизм.

Биметаллические термометры подобного рода применяются для измерения температуры окружающей среды (см. рис. 7.2, г).

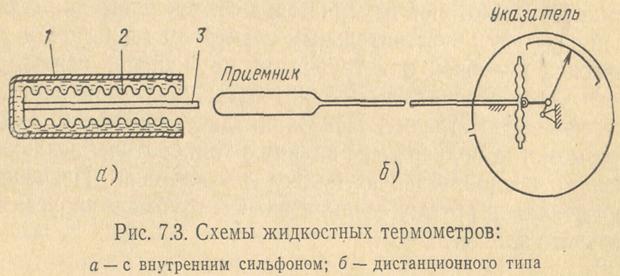

Жидкостные термометры действуют на основе теплового изменения объема жидкостей.

Схемы двух вариантов жидкостных термометров показаны на рис. 7.3.

Жидкостный термометр (см. рис. 7.3, а) состоит из цилиндрического баллона 1, внутрь которого впаян сильфон 2. Свободный конец сильфона связан со штоком 3, выпущенным наружу баллона, а пространство между стенками сильфона и баллона заполнено жидкостью. Баллон помещается в среду, температура

которой измеряется. Объем жидкости зависит от температуры следующим образом:

где

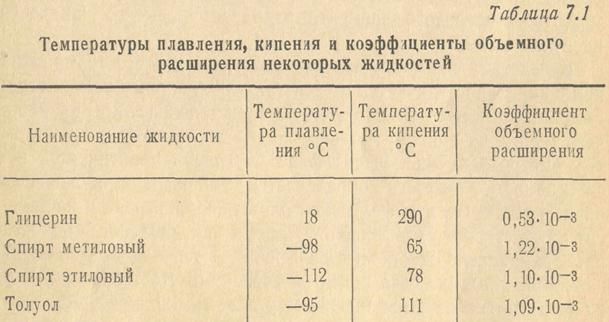

Значения

Линейное перемещение конца штока при нагревании элемента от 0 0 С до температуры

где F- эффективная площадь сильфона.

Увеличение жесткости сильфона приводит к увеличению давления внутри системы, что, однако, не влияет на величину s рабочего хода. Вследствие практической несжимаемости жидкости величина s определяется приращением объема жидкости иэффективной площадью сильфона. В то же время увеличение жесткости сильфона позволяет повысить верхний предел измерения, так как температура кипения жидкости увеличивается с увеличением давления.

Жидкостный термометр дистанционного типа (см. рис. 7.3, б) состоит из заполненного жидкостью баллона, погруженного в среду, температура которой измеряется, и соединенного капиллярной трубкой с упругим чувствительным элементом (сильфоном, манометрической коробкой или трубчатой пружиной), перемещение которого через передаточно-множительный механизм передается на указывающую стрелку. Показания дистанционного жидкостного термометра подвержены влиянию температуры воздуха, окружающего соединительную трубку и указатель. Погрешность пропорциональна объему соединительной трубки и упругого чувствительного элемента.

2. Манометрический метод[3], [12]

Манометрический метод измерения температуры основан на тепловом изменении давления газа (пара) внутри замкнутого объема. По этому методу действуют газовые и парожидкостные термометры.

Схемы газовых термометров подобны схемам жидкостных термометров. Различие состоит в том, что внутренняя полость теплочувствительного элемента заполняется вместо жидкости инертным газом.

Вследствие сжимаемости газа действие газового термометра принципиально отличается от действия жидкостного термометра: газовый термометр работает не на принципе расширения рабочего тела, а на принципе изменения его давления. В жидкостном термометре рабочий ход сильфона благодаря практической несжимаемости жидкости определяется тепловым приращением объема жидкости и эффективной площадью сильфона и не зависит от жесткости сильфона, в то время как давление жидкости пропорционально жесткости сильфона. В газовом термометре, наоборот, давление газа почти не зависит от жесткости сильфона (если пренебречь изменением его объема по сравнению с начальным объемом всей системы), а рабочий ход сильфона обратно пропорционален его жесткости.

В газовом термометре, построенном по схеме рис. 73, а, абсолютное давление газа (при условии постоянства его объема) равно

где

р0 – начальное давление внутри баллона при

Перемещение центра сильфона

где сж – коэффициент линейной жесткости сильфона,

р2 – давление окружающей среды.

В газовом термометре, построенном по схеме, представленной на рис. 7.3, б, возникают погрешности при изменении давления и температуры окружающего воздуха. Для исключения влияния давления окружающей среды можно применить вместо дифференциального манометра манометр абсолютного давления; для уменьшения влияния температуры окружающей среды объемы соединительной трубки и упругого чувствительного элемента должны быть как можно меньшими.

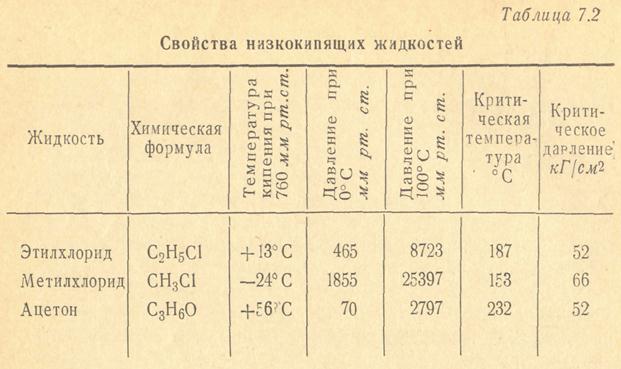

Принципиальная схема парожидкостного термометра также соответствует схеме жидкостного термометра (см. рис. 7.3), но заполняется система специальной жидкостью, которая при нормальном давлении закипает при низкой температуре. К числу таких жидкостей, получивших название низкокипящих, относятся, например, метилхлорид (СН3С1), закипающий при —24° С (при р = 760 мм рт. ст.) и ацетон (С3Н6О), закипающий при + 56° С (при р = 760 мм рт. ст.).

При нагревании баллона до некоторой температуры абсолютное, давление в системе возрастает до определенной величины р1 , при которой часть жидкости переходит в пар и устанавливается равновесие, при котором дальнейшее испарение жидкости прекращается. С уменьшением температуры часть пара конденсируется, т. е. переходит в жидкое состояние, и давление в системе уменьшается.

Давление p1 однозначно зависит от

В табл. 7.2 приведены характеристики некоторых низкокипящих жидкостей.

Нижний предел измерения ограничен температурой, при которой весь пар переходит в жидкость и зависит от начального давления, при котором заполняется система. Верхний предел измерения ограничен критической температурой, выше которой давление резко возрастает и нарушается функциональная связь между р и

3. Терморезисторный метод (метод термосопротивлений) [4], [9]

Терморезисторный метод измерения температуры основан на тепловом изменении электрического сопротивления проводников или полупроводников.

Верхний предел измеряемых температур зависит от материала терморезистора. Применяются терморезисторы медные (до + 180° С), никелевые (до +300°С) платиновые (до +1250° С) иполупроводниковые (до + 180° С).

Подробнее приборы и датчики температуры, основанные на терморезисторном методе, рассматриваются в § 7.4.

4. Термоэлектрический метод [4], [7]

Термоэлектрический метод измерения температуры основан на возникновении контактного потенциала между двумя контактирующими между собой разнородными проводниками (или полупроводниками) при разности температур свободных и рабочего концов этих проводников.

Верхний предел измеряемых температур, определяемый главным образом теплостойкостью термоэлектродов, достигает для хромель-копелевых термопар +800° С, платино-платинородиевых + 1600° С, вольфрам-молибденовых до 2400° С и т. д.

Подробнее приборы и датчики температуры, основанные на термоэлектрическом методе, рассматриваются в § 7.5.

5. Оптический метод[6]

Оптический метод измерения температуры основан на зависимости энергии, излучаемой нагретым телом, от его температуры. Яркость излучения оценивается визуально с помощью оптических устройств или преобразуется в электрический сигнал спомощью чувствительных фотоэлектрических элементов. Построенные по этому методу приборы называют пирометрами излучения. Различают пирометры полного излучения (радиационные), пирометры частичного излучения (яркостные) и пирометры цветовые (спектрального соотношения).

На летательных аппаратах нашли преобладающее применение терморезисторные датчики температуры (термосопротивления) итермоэлектрические датчики (термопары) благодаря своей простоте, стабильности характеристик ивозможности преобразования температуры непосредственно в электрическую величину ‘.

Терморезисторы и термопары используются как в качестве воспринимающих устройств систем автоматического регулирования и управления, так и в качестве датчиков электрических дистанционных термометров.

Источник