- Способы измерения уровня развития силовых способностей.

- Оценка уровня развития силовых способностей

- Тесты для определения силовых и скоростно-силовых способностей (ОФП)

- Текст книги «Курс лекций по физической культуре»

- Автор книги: Николай Ветков

- Жанр: Учебная литература, Детские книги

- Тема 11. Силовые способности и методика их развития

Способы измерения уровня развития силовых способностей.

В практике физического воспитания количественно силовые возможности оцениваются двумя способами: 1) с помощью измерительных устройств — динамометров, динамографов, тензометрических силоизмерительных устройств; 2) с помощью специальных контрольных упражнений, тестов на силу.

Современные измерительные устройства позволяют измерять силу практически всех мышечных групп в стандартных заданиях (сгибание и разгибание сегментов тела), а также в статических и динамических усилиях (измерение силы действия спортсмена в движении). В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств наиболее часто используются специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не требует какого-либо специального дорогостоящего инвентаря и оборудования. Для определения максимальной силы используют простые по технике выполнения упражнения, например, жим штанги лежа, приседание со штангой и т.п. Результат в этих упражнениях в очень малой степени зависит от уровня технического мастерства. Максимальная сила определяется по наибольшему весу, который может поднять занимающийся (испытуемый).

Так, как упражнения: жим штанги лежа и приседания при максимальных отягощениях травмоопасны и требуют многодневной тренировки используется метод математического расчета силовой подготовки спортсменов (американский футбол, баскетбол и т.п.).

Для определения максимального результата в единичном повторении, в жиме штанги лежа, можно использовать формулу: М = 102 + (7,1 * п) где: М — максимально возможный результат в одном повторении, кг; 102 — вес штанги в кг;

п — количество повторений, сделанных с весом 102 кг. Погрешность в расчетах и реальных результатах составляет не более 500 г. Точность расчетов снижается, если тестируемый выполняет более 20 повторений с весом штанги 102 кг.

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости, используются следующие контрольные упражнения:

— прыжки через скакалку, подтягивания, отжимания на параллельных брусьях, от пола или от скамейки,

— поднимание туловища из положения, лежа с согнутыми коленями, висы на согнутых и полусогнутых руках,

— подъем переворотом на высокой перекладине, прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу (только на правой и только на левой ноге), поднимание и опускание прямых ног до ограничителя,

— прыжок вверх со взмахом и без взмаха рук (определяется высота выпрыгивания), метание набивного мяча (1-3 кг) из различных исходных положений двумя и одной рукой, и др.

Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости служат число подтягивании, отжиманий, время держания определенного положения туловища, дальность метаний (бросков), прыжков и т.п.[2,8].

Источник

Оценка уровня развития силовых способностей

В пpaктике физического воспитания и спорта количественно силовые способности оцениваются двумя способами: 1) с помощью измерительных устройств – динамометров, тензометрических устройств; 2) с помощью специальных контрольных упражнений (тестов).

1. Оценка собственно-силовых способностей. При помощи современной аппаратуры можно измерить максимальную силу всех основных мышечных групп в статических и динамических усилиях.

В пpaктике физического воспитания и спорта для оценки уровня силы применяют специальные контрольные упражнения. Максимальная сила определяется по наибольшему весу, который поднял испытуемый в том или ином упражнении или по индивидуально максимальному сопротивлению на тренажерах в каждом конкретном упражнении.

2. Оценка скоростно-силовых способностей. При оценке скоростно-силовых способностей необходимо учитывать, что время выполнения контрольного упражнения не должно превышать 15-20 секунд и упражнение должно выполняться с максимально возможной скоростью или мощностью.

Для оценки скоростно-силовых способностей используют следующие упражнения: легкоатлетические прыжки, метания, многоскоки, скоростные перемещения циклического хаpaктера (бег со старта, с хода, челноки и т. д.). Например, один из контрольных тестов: многоскок от 20 до 100 метров. Фиксируется количество прыжков и время выполнения их, показатели которых суммируются. Чем меньше сумма этих показателей, тем выше уровень скоростно-силовых возможностей в данном упражнении.

Скоростно-силовые способности могут быть оценены по величине максимальной силы тяги в плавании или грeбле с применением резинового жгута и тензометрического датчика, продолжительность контрольного упражнения от 3 до 8 секунд.

При оценке скоростно-силовых способностей в спортивных играх и единоборствах, фиксируется время, необходимое для выполнения стандартных приёмов и действий, выполняемых в короткое время (не более 10 секунд), с высокой интенсивностью. Например, ускорения в спортивных играх, стартовые действия, ударные действия в боксе, броски манекена в единоборствах.

3. Оценка силовой выносливости. Силовую выносливость целесообразно оценивать при выполнении упражнений имитационного хаpaктера. Например, для велосипедистов – работа на велоэргометре с различной величиной дополнительного сопротивления при вращении педалей. Для бегунов – бег с дополнительным сопротивлением. Для пловцов – имитация рабочих движений на специальных тренажёрах.

Силовую выносливость обычно оценивают по продолжительности заданной стандартной работы (до отказа) или по работоспособности, зарегистрированной при выполнении программы теста.

Для более детальной оценки выносливости с использованием специального оборудования чаще всего пользуются велоэргометром – для велосипедистов, конькобежцев, хоккеистов и других специализаций; с помощью третбана оценивают силовую выносливость у бегунов, лыжников, ходоков; гидроканал применяют для оценки силовой выносливости у пловцов, гребцов. Необходимо помнить, что для оценки силовой выносливости сопротивление, продолжительность и темп выполнения контрольного упражнения зависит от длины соревновательной дистанции или специфики соревновательной деятельности в избранном виде спорта.

Источник

Тесты для определения силовых и скоростно-силовых способностей (ОФП)

Тесты для определения силовых и скоростно-силовых способностей (ОФП)

Рябова Анна Алексеевна

1. Определение силовых способностей……………………………………. 3

2. Формирование силовых способностей…………………………………..…. 5

3. Определение скоростносиловых способностей……………………………..7

4. Тестирование скоростносиловых способностей…..………………………. 9

Список использованной литературы…………………………………………. 12

Определение силовых способностей

Силовые способности проявляются не сами по себе, а через какую-либо двигательную деятельность. При этом влияние на проявление силовых способностей оказывают разные факторы, вклад которых в каждом конкретном случае меняется в зависимости от конкретных двигательных действий и условий их осуществления, вида силовых способностей, возрастных, половых и индивидуальных особенностей человека. Среди них выделяют:

1) собственно мышечные;

6) физиологические факторы, а также различные условия внешней среды, в которых осуществляется двигательная деятельность.

К собственно мышечным факторам относят: сократительные свойства мышц, которые зависят от соотношения белых (относительно быстро сокращающихся) и красных (относительно медленно сокращающихся) Мышечных волокон; активность ферментов мышечного сокращения; мощность механизмов анаэробного энергообеспечения мышечной работы; физиологический поперечник и массу мышц; качество межмышечной координации. Суть центрально-нервных факторов состоит в интенсивности (частоте) эффекторных импульсов, посылаемых к мышцам, в координации их сокращений и расслаблении, трофическом влиянии центральной нервной системы на их функции. От личностно-психических факторов зависит готовность человека к проявлению мышечных усилий. Они включают в себя мотивационные и волевые компоненты, а также эмоциональные процессы, способствующие проявлению максимальных либо интенсивных и длительных мышечных напряжений. Определенное влияние на проявление силовых способности оказывают биомеханические (расположение тела и его частей и пространстве, прочность звеньев опорно-двигательного аппарата, величина перемещаемых масс и др.), биохимические (гормональные) и физиологические (особенности функционирования периферического и центрального кровообращения, дыхания и др.) факторы. Различают собственно силовые способности и их соединение с другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая ловкость, силовая выносливость).

Собственно-силовые способности проявляются:

1) при относительно медленных сокращениях мышц, в упражнениях, выполняемых с околопредельными, предельными отягощениями (например, при приседаниях со штангой достаточно большого веса);

2) при мышечных напряжениях изометрического (статического) типа (без изменения длины мышцы). В соответствии с этим различают медленную силу и статическую силу [1].

Формирование силовых способностей

В условиях выполнения физических упражнений усилие может проявляться однократно, многократно в циклических и ациклических движениях, против большого или небольшого сопротивления, с высокой скоростью или медленно, при различном состоянии мышц – расслабленном или напряженном. При этом могут иметь место различные режимы работы мышц: динамический (преодолевающий и уступающий), изометрический (статический) и многочисленные формы смешанного режима. В зависимости от преимущественной роли этих факторов развиваются те или иные формы силовых способностей – собственно силовые или скоростно-силовые. Исходя из общего определения физических способностей, мышечная сила – это совокупность психических, морфологических и физиологических компонентов организма (инвалидов и лиц с ограниченными возможностями), единство которых в структуре двигательной функциональной системы обеспечивает способность к преодолению внешнего сопротивления или противодействия ему с помощью мышечных напряжений.

На уровень проявления силовых способностей оказывают влияние:

– функциональный потенциал центральной и периферической нервной системы;

– функциональный потенциал нервно-мышечной системы и костно-связочного аппарата;

– синхронность включения «быстрых» двигательных единиц;

– общая масса тела, структура, физиологический поперечник, длина мышц;

– концентрация энергетического материала, интенсивность ресинтеза АТФ;

– тип высшей нервной деятельности, особенности характера и поведения.

Средствами силовой подготовки являются упражнения с повышенным сопротивлением, предполагающие сознательное и активное воздействие на организм с целью совершенствования его анатомических, физиологических и психологических свойств. [4]

Источник

Текст книги «Курс лекций по физической культуре»

Автор книги: Николай Ветков

Жанр: Учебная литература, Детские книги

Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Тема 11. Силовые способности и методика их развития

1. Понятие о силовых способностях, их виды

2. Механизмы, обеспечивающие проявления силы

3. Средства развития силовых способностей

4. Методы развития силовых способностей

5. Способы измерения уровня развития силовых способностей

1. Понятие о силовых способностях, их виды

Выполнение любого движения или сохранения какой-либо позы тела человека обусловлено работой мышц. Величину развиваемого при этом усилия принято называть силой мышц.

МЫШЕЧНАЯ СИЛА – это способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных напряжений.

Одним из наиболее существенных моментов, определяющих мышечную силу, является режим работы мышц. В процессе выполнения двигательных действий мышцы могут проявлять силу:

1. при уменьшении своей длины (преодолевающий, т. е. миометрический режим, например, жим штанги лежа на горизонтальной скамейке)

2. при ее удлинении (уступающий, т. е. полиометрический режим, например, приседание со штангой на плечах);

3. без изменения своей длины (статический, т. е. изометрический режим, например, удержание разведенных рук с гантелями в наклоне вперед);

4. при изменении и длины и напряжения мышц (смешанный, т. е. ауксотонический режим, например, подъем силой в упор на кольцах, опускание в упор руки в стороны («крест») и удержание в «кресте»).

Первые два режима характерны для динамической, третий – для статической, четвертый – для статодинамической работы мышц.

В любом режиме работы мышц сила может быть проявлена медленно и быстро. Это характер их работы.

Различают следующие виды силовых способностей: собственно силовые, и их соединение с другими физическими способностями (скоростно-силовые, силовая выносливость, силовая ловкость).

Собственно-силовые способности проявляются в условиях статического режима и медленных движений (например, при удержании предельных отягощений с максимальным напряжением мышц или при перемещении предметов большой массы).

Для оценки степени развития собственно-силовых способностей различают абсолютную и относительную силу действия человека.

Абсолютная сила определяется максимальными показателями мышечных напряжений без учета массы тела человека.

Относительная сила – отношением величины абсолютной силы к собственной массе тела, т. е. величиной силы. Приходящейся на 1 кг собственного веса тела.

У людей, имеющих примерно одинаковый уровень тренированности, повышение массы тела ведет к увеличению абсолютной силы, но при этом величина относительной силы снижается. Выделение абсолютной и относительной силы действия имеет большое практическое значение. Так, достижения спортсменов самых тяжелых весовых категорий в тяжелой атлетике, спортивных единоборствах, а также при метаниях спортивных снарядов определяются, прежде всего, уровнем развития абсолютной силы. В видах деятельности с большим количеством перемещений тела в пространстве (например, в гимнастике) или имеющих ограничения массы тела (например, весовые категории в борьбе) успешность во многом будет зависеть от развития относительной силы.

Результаты исследований позволяют утверждать, что уровень абсолютной силы человека в большей степени обусловлен факторами среды (тренировка, регулярные занятия и др.). В то же время показатели относительной силы в большей мере испытывают на себе влияние генотипа (В. И. Лях, 1997).

Скоростно-силовые способности проявляются в двигательных действиях, в которых наряду со значительной силой мышц требуется и значительная быстрота движений (прыжки в длину и высоту с места и разбега, метания снарядов и т. п.). При этом, чем выше внешнее отягощение, (например, при толкании ядра или выполнение рывка гири достаточно большого веса), тем большую роль играет силовой компонент, а при меньшем отягощении (например, при метании малого мяча) возрастает значимость скоростного компонента.

Важной разновидностью скоростно-силовых способностей является ВЗРЫВНАЯ СИЛА – способность проявлять большие величины силы в наименьшее время (например, при старте в спринтерском беге, в прыжках, метаниях и т. д.).

Уровень развития взрывной силы можно оценить с помощью скоростно-силового индекса, который вычисляется по формуле:

J = F max / t max

J – скоростно-силовой индекс;

F max – максимальное значение силы, показанной в данном движении;

t max – время достижения максимальной силы.

Силовая выносливость, как вид силовых способностей, проявляется в действиях, требующих продолжительного по времени и относительно высокого по уровню мышечного напряжения. В зависимости от режима работы мышц говорят о статической и динамической силовой выносливости. Статическая связана с удержанием рабочего напряжения в определенной позе, а динамическая – характерна для циклической и ациклической деятельности. Примером первой может быть длительное удержание гантелей на вытянутых руках и сохранение равновесия в положении «ласточка». В качестве примера второй – многочисленные отжимания в упоре лежа или приседания со штангой, вес которой равен 20–50 % от максимальных силовых возможностей занимающегося и др.

Силовая ловкость – способность точно дифференцировать мышечные усилия различной величины в условиях непредвиденных ситуаций и смешанных режимов работы мышц. Силовая ловкость проявляется там, где есть сменный характер режима работы мышц, меняющиеся и непредвиденные ситуации деятельности (регби, борьба, хоккей).

2. Механизмы, обеспечивающие проявления силы

К физиологическим механизмам развития силы можно отнести следующие факторы: 1) внутримышечные; 2) особенности нервной регуляции; 3) психофизиологические механизмы.

К внутримышечным факторам относятся:

Величина физиологического поперечника. Чем поперечник толще, тем большее усилие могут развить мышцы. При рабочей гипертрофии мышц в мышечных волокнах увеличивается количество и размеры миофибрилл (сократительные волокна) и повышается концентрация саркоплазматических белков.

Состав (композиция) мышечных волокон. Различают «медленные» и «быстрые» мышечные волокна. Первые развивают меньшую мышечную силу напряжения, причем со скоростью в три раза меньшей, чем «быстрые» волокна. Второй тип волокон осуществляет быстрые и мощные сокращения. Силовая тренировка с большим весом отягощения и небольшим числом повторений мобилизует значительное количество «быстрых» мышечных волокон, в то время как занятия с небольшим весом и большим количеством повторений активизирует как «быстрые» так и «медленные» волокна. В различных мышцах тела соотношение волокон неодинаков, и генетически обусловлен.

На силу мышечного сокращения влияют эластичные свойства, вязкость, анатомическое строение, структура мышечных волокон и их химический состав.

Существенную роль в проявлении силовых способностей играет регуляция мышечных напряжений со стороны ЦНС. Величина мышечной силы при этом обусловлена следующими факторами:

Частотой нервных импульсов, поступающих в скелетные мышцы от мотонейронов спинного мозга и обеспечивающих переход от слабых одиночных сокращений волокон к более сильным и мощным.

Активизацией многих двигательных единиц (ДЕ). При увеличении числа вовлеченных ДЕ повышается сила сокращения мышцы.

Синхронизацией активности ДЕ. Одновременное сокращение возможно большего числа ДЕ резко увеличивает силу мышц.

Межмышечной координацией. Сила мышцы зависит от деятельности других мышечных групп: сила мышцы растет при одновременном расслаблении ее антагониста, она уменьшается при одновременном сокращении других мышц и увеличивается при фиксации туловища или отдельных суставов мышцами-антагонистами. Например, при подъеме штанги возникает явление натуживания (выдох при закрытой голосовой щели), приводящее к фиксации мышцами туловища спортсмена и создающие прочную основу для преодоления поднимаемого веса.

Психофизиологические механизмы увеличения мышечной силы связаны с изменениями функционального состояния (бодрости, сонливости, утомления), а также влияниями мотиваций и эмоций.

Важную роль в развитии силы играют мужские половые гормоны (андрогены), которые обеспечивают рост синтеза сократительных белков в скелетных мышцах. Их у мужчин в 10 раз больше, чем у женщин. Этим объясняется больший тренировочный эффект развития силы у спортсменов по сравнению со спортсменками, даже при абсолютно одинаковых тренировочных нагрузках.

Максимальная сила, которую может проявить человек, зависит и от механических особенностей движения. К ним относятся: исходное положение (или поза), длина плеча рычага и изменение угла тяги мышц, состояние мышцы перед сокращением (предварительно растянутая мышца сокращается сильно и быстро) и т. д.

Сила увеличивается под влиянием предварительной разминки и соответствующего повышения возбудимости ЦНС до оптимального уровня, И наоборот, чрезмерное возбуждение и утомление могут уменьшить максимальную силу мышц.

Силовые возможности зависят от возраста и пола занимающихся. Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей считается возраст от 13–14 до 17–18 лет, а у девочек и девушек – от 11–12 до 15–16 лет, чему в немалой степени соответствует доля мышечной массы к общей массе тела (к 10–11 годам она составляет примерно 23 %, к 14–15 годам – 33 %, а к 17–18 годам – 45 %). Наиболее значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных групп наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. Пик проявления силовых способностей приходится на возраст 25–30 лет.

В проявлении силы наблюдается известная суточная периодика: ее показатели достигают максимальных величин между 15–16 часами. Отмечено, в январе и феврале мышечная сила нарастает медленнее, чем в сентябре и октябре, что по-видимому, объясняется большим потреблением осенью витаминов и действием ультрафиолетовых лучей. Наилучшие условия для деятельности мышц – при температуре +20 С.

3. Средства развития силовых способностей

При развитии силовых способностей пользуются упражнениями с повышенным сопротивлением – силовыми упражнениями. В зависимости от природы сопротивления они подразделяются на три группы:

1. Упражнения с внешним сопротивлением.

2. Упражнения с преодолением собственного тела.

3. Изометрические упражнения.

К упражнениям с внешним сопротивлением относятся:

• упражнения с тяжестями (штангой, гантелями, гирями), в том числе и на тренажерах;

• упражнения с сопротивлением других предметов (резиновых амортизаторов, жгутов, блочных устройств и др.);

• упражнения в преодолении сопротивления внешней среды (бег по песку, снегу, против ветра и т. п.).

Упражнения с преодолением веса собственного тела применяются в занятиях людей различного возраста, пола. Подготовленности и во всех формах занятий. Выделяются следующие их разновидности:

• гимнастические силовые упражнения (сгибание и разгибание рук в упорах, лазание по канату, поднимание ног к перекладине);

• легкоатлетические прыжковые упражнения (прыжки на одной или двух ногах, «в глубину»);

• упражнения в преодолении препятствий.

Изометрические упражнения, как никакие другие, способствуют одновременному напряжению максимально возможного количества двигательных единиц работающих мышц. Они подразделяются на:

• удержание в пассивном напряжении мышц (удержание груза на предплечьях рук, плечах, спине и т. п.);

• упражнения в активном напряжении мышц в течение определенного времени в определенной позе (выпрямление полусогнутых ног, попытка оторвать от пола штангу чрезмерного веса и т. п.).

Выполняемые обычно при задержке дыхания, они приучают организм к работе в очень трудных бескислородных условиях. Занятия с использованием изометрических упражнений требуют мало времени, оборудование для их проведения весьма простое и с помощью данных упражнений можно воздействовать на любые мышечные группы.

4. Методы развития силовых способностей

Направленное развитие силовых способностей происходит лишь тогда, когда осуществляются максимальные мышечные напряжения. Поэтому основная проблема в методике силовой подготовки состоит в том, чтобы обеспечить в процессе выполнения упражнений достаточно высокую степень мышечных напряжений. В методическом плане существуют различные способы создания максимальных напряжений: поднимание предельного веса небольшое количество раз; поднимание непредельного веса максимальное число раз; поднимание непредельного отягощения с максимальной скоростью; преодоление внешних сопротивлений при постоянной длине мышц; изменение ее тонуса при постоянной скорости движения; стимулирование сокращения мышц в суставе за счет энергии падающего груза или веса собственного тела и др. В соответствии с указанными способами стимулирования мышечных напряжений выделяют следующие методы развития силовых способностей:

1. Максимальных усилий.

2. Повторных непредельных усилий.

3. Изометрических усилий.

4. Изокинетических усилий.

5. Динамических усилий.

6. Ударный метод.

7. Круговой тренировки

Метод максимальных усилий. Он основан на использовании упражнений с субмаксимальными, максимальными и сверхмаксимальными отягощениями. Каждое упражнение выполняется в несколько подходов. Количество повторений упражнений в одном подходе при преодолении предельных и сверхпредельных сопротивлений (когда вес отягощения равен 100 % и более) может составлять 1–2, максимум 3 раза. Число подходов 2–3, паузы отдыха между повторениями в подходе 3–4 минуты, а между подходами от 2 до 5 минут. При выполнении упражнений с околопредельными отягощениями (вес отягощения 90–95 % от максимального) число возможных повторений движений в одном подходе 5–6, количество подходов 2–5. интервалы отдыха между повторениями упражнений в каждом подходе – 4–6 мин и подходами 2–5 мин.

Темп движений – произвольный, скорость – от малой до максимальной. В практике встречаются различные варианты этого метода, в основе которых лежат разные способы повышения отягощения в подходах.

Данный метод обеспечивает повышение максимальной динамической силы без существенного увеличения мышечной массы. Рост силы при его использовании происходит за счет совершенствования внутри– и межмышечной координации и повышения мощности креатинфосфатного и гликолитического механизмов ресинтеза АТФ.

Следует иметь ввиду, что предельные нагрузки затрудняют самоконтроль за техникой действий, увеличивают риск травматизма. Этот метод применяется 2–3 раза в неделю.

Метод повторных непредельных усилий. Предусматривает многократное преодоление непредельного внешнего сопротивления до значительного утомления или до «отказа».

В каждом подходе упражнение выполняется без пауз отдыха. В одном подходе может быть от 4 до 15–20 и более повторений упражнений за одно занятие выполняется 2–6 серии. В серии 2–4 подхода. Отдых между подходами 2–8 мин, между сериями – 3–5 мин. Величина внешних сопротивлений обычно находится в пределах 40–80 % от максимальной. Скорость движений невысокая.

Значительный объем мышечной работы с непредельными отягощениями активизирует обменно-трофические процессы в мышечной и других системах организма, вызывая необходимую гипертрофию мышц с увеличением их физиологического поперечника, стимулируя тем самым развитие максимальной силы. Необходимо отметить тот факт, что сила сохраняется дольше, если одновременно с ее развитием увеличивается и мышечная масса.

Данный метод получил широкое распространение в практике, т. к. позволяет контролировать технику движений, избегать травм, уменьшать натуживание во время выполнения силовых упражнений, содействует гипертрофии мышц и является единственно возможным при подготовке начинающих.

Метод изометрических усилий. Характеризуется выполнением кратковременных максимальных напряжений, без изменения длины мышц. Продолжительность изометрического напряжения обычно 5-10 с. Величина развиваемого усилия может быть 40–50 % от максимума и статические силовые комплексы должны состоять из 5-10 упражнений, направленных на развитие силы различных мышечных групп. Каждое упражнение выполняется 3–5 раз с интервалом отдыха 30–60 с. Изометрические упражнения целесообразно включать в занятия до 4 раз в неделю, отводя на них каждый раз по 10–15 мин. Комплекс упражнений применяется в неизменном виде примерно в течение 4–6 недель, затем он обновляется.

Паузы отдыха заполняются выполнением упражнений на дыхание, расслабление и растяжение. При выполнении изометрических упражнений важное значение имеет выбор позы или величины суставных углов. Так, например, изометрические напряжения при 90° оказывает большое влияние на прирост динамической силы, чем при углах 120° и 150°.

Недостаток изометрических упражнений состоит в том, что сила проявляется в большей мере при тех суставных углах, при которых выполнялись упражнения, а уровень силы удерживается меньшее время, чем после динамических упражнений.

Метод изокинетических усилий. Специфика этого метода состоит в том, что при его использовании задается не величина внешнего сопротивления, а постоянная скорость движения. Это дает возможность работать мышцам с оптимальной нагрузкой на протяжении всего движения, чего нельзя добиться, применяя любые из общепринятых методов. Чаще всего упражнения выполняются на специальных тренажерах.

Этот метод используется для развития различных типов силовых способностей – «медленной», «быстрой», «взрывной» силы. Он обеспечивает значительное увеличение силы за более короткий срок по сравнению с методами повторных и изометрических усилий.

Силовые занятия, основанные на выполнении упражнений изокинетического характера, исключают возможность получения мышечносуставных травм.

Метод динамических усилий. Предусматривает выполнение упражнений с относительно небольшой величиной отягощений 9 до 30 % от максимума и максимальной скоростью. Он применяется для развития скоростно-силовых способностей. Количество повторений упражнения в одном подходе составляет 15–20 раз. Упражнения выполняются в 3–6 серий, с отдыхом между ними 5–8 минут. Вес отягощения в каждом упражнении должен быть таким, чтобы он не оказывал существенных нарушений в технике движений и не приводил к замедлению скорости выполнения двигательного задания.

Ударный метод основан на ударном стимулировании мышечных групп путем использования кинетической энергии падающего груза или веса собственного тела (прыжки в глубину с последующим выпрыгиванием вверх, в том числе и с отягощениями). Поглощение тренирующими мышцами энергии падающей массы способствует резкому переходу мышц к активному состоянию, быстрому развитию рабочего усилия, создает в мышце дополнительный потенциал напряжения, что обеспечивает значительную мощность и быстроту отталкивающего движения и быстрый переход от уступающей работы к преодолевающей.

Этот метод применяется для развития «амортизационной» и «взрывной» силы различных мышечных групп.

Метод круговой тренировки. Обеспечивает комплексное воздействие на различные мышечные группы. Упражнения проводятся по станциям и подбираются таким образом, чтобы каждая последующая серия включала в работу новую группу мышц. Число упражнений, воздействующих на разные группы мышц, продолжительность их выполнения на станциях зависят от задач, решаемых в тренировочном процессе, возраста, пола и подготовленности занимающихся. Комплекс упражнений с использованием непредельных отягощении повторяют 1–3 раза по кругу. Отдых между каждым повторением комплекса должен составлять не менее 2–3 мин, во время которого выполняются упражнения на расслабление.

Игровой метод предусматривает воспитание силовых способностей преимущественно в игровой деятельности, где игровые ситуации вынуждают менять режимы напряжения различных мышечных групп и бороться с нарастающим утомлением организма.

К таким играм относятся игры, требующие удержания внешних объектов (например, партнера в игре «Всадники»), игры с преодолением внешнего сопротивления (например, «Перетягивание каната»), игры с чередованием режимов напряжения различных мышечных групп (например, различные эстафеты с переноской грузов различного веса).

5. Способы измерения уровня развития силовых способностей

В практике физического воспитания количественно силовые возможности оцениваются двумя способами: 1) с помощью измерительных устройств – динамометров, динамографов, тензометрических силоизмерительных устройств; 2) с помощью специальных контрольных упражнений, тестов на силу.

Современные измерительные устройства позволяют измерять силу практически всех мышечных групп в стандартных заданиях (сгибание и разгибание сегментов тела), а также в статических и динамических усилиях (измерение силы действия спортсмена в движении).

В массовой практике для оценки уровня развития силовых качеств наиболее часто используются специальные контрольные упражнения (тесты). Их выполнение не требует какого-либо специального дорогостоящего инвентаря и оборудования. Для определения максимальной силы используют простые по технике выполнения упражнения, например, жим штанги лежа, приседание со штангой и т. п. Результат в этих упражнениях в очень малой степени зависит от уровня технического мастерства. Максимальная сила определяется по наибольшему весу, который может поднять занимающийся (испытуемый).

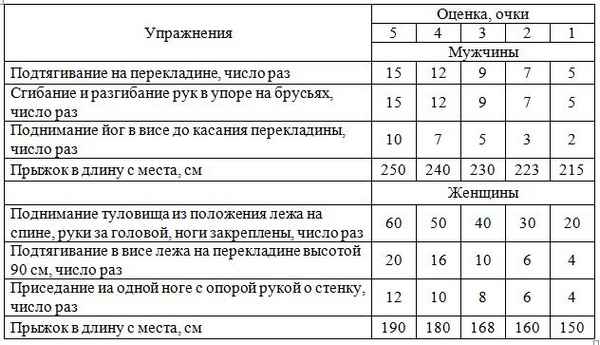

Для определения уровня развития скоростно-силовых способностей и силовой выносливости используются следующие контрольные упражнения: прыжки через скакалку, подтягивания, отжимания на параллельных брусьях, от пола или от скамейки, поднимание туловища из положения лежа с согнутыми коленями, висы на согнутых и полусогнутых руках, подъем переворотом на высокой перекладине, прыжок в длину с места с двух ног, тройной прыжок с ноги на ногу (вариант – только на правой и только на левой ноге), поднимание и опускание прямых ног до ограничителя, прыжок вверх со взмахом и без взмаха рук (определяется высота выпрыгивания), метание набивного мяча (1–3 кг) из различных исходных положений двумя и одной рукой, и др. Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой выносливости служат число подтягивании, отжиманий, время удержания определенного положения туловища, дальность метаний (бросков), прыжков и т. п.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение понятий «мышечная сила», «абсолютна сила», «относительная сила», «взрывная сила».

2. Назовите режимы работы мышц.

3. Перечислите механизмы, обеспечивающие проявление силовых способностей?

4. Назовите группы упражнений, которые используются для развития силовых способностей?

5. Дайте краткую характеристику методов развития силовых способностей.

6. Приведите примеры типовых тестов и контрольных упражнений, которые используются для контроля: «максимальной силы», «взрывной силы», «силовой выносливости».

Данное произведение размещено по согласованию с ООО «ЛитРес» (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.

Источник