5 способов как узнать расход топлива на 100 км

Если задать вопрос о расходе топлива нескольким отечественным автолюбителям, то примерно половина из них не задумываясь будет выдавать конкретную цифру в «литрах на сотню». Как они определяют этот параметр? По бортовому компьютеру? А может есть какая-то магическая формула? Или они просто ориентируются на то, что написано в руководстве по эксплуатации?

На самом деле все намного проще. Чтобы узнать расход топлива вашего автомобиля с достаточно высокой точностью, есть не только формула, но и несколько способов ее применения на практике. Без топливного компьютера, и без подглядывания в технические характеристики. Как рассчитать расход топлива на 100 км – подробно рассказано в этой статье.

Формула расчета расхода топлива на 100 км

Каким бы из описанных далее способов вы не воспользовались, принцип расчета расхода топлива всегда один и тот же. Вычисляется он по следующей простой формуле:

где R – это расход топлива в литрах на 100 км;

V – расчетный объем сожженного топлива в литрах;

S – пройденное на потраченном топливе расстояние в километрах.

Как эта формула работает? Приведем примитивный пример. Допустим, мы каким-то образом точно узнали, что из бака «ушло» 15 литров бензина. Пока он тратился, мы засекли показания одометра, и точно знаем, что за это же время автомобиль проехал 180 километров. Подставляем данные в формулу:

В результате получилось, что расход автомобиля составил 8,3 литра на 100 км.

Все просто. Не так ли? Однако есть одно «но». Если с показаниями одометра вопросов не возникает практически ни у кого (записал перед замерами, потом после них, вычел разницу, и узнал пробег), то вот с потраченными литрами придется «повозиться», проявив смекалку и логику.

Способ №1. «Полный бак и канистра»

Этот алгоритм расчета расхода топлива встречается на просторах Интернета чаще всего. Это странно, поскольку данный способ нельзя назвать очень точным. Более того, он сравнительно сложный и, к тому же, дорогостоящий. Ведь согласитесь, далеко не каждый автолюбитель, приезжая на АЗС, заливает топливо в бак до отсечки. Однако способ есть, и в рамках данного материала он имеет право быть.

Алгоритм такой:

- Берем с собой канистру для топлива и отправляемся на АЗС.

- Заправляем полный бак.

- Заправляем канистру.

- Обнуляем показания суточного пробега.

- Едем примерно 100 км в смешанном режиме (как вы ездите в среднем ежедневно).

- Записываем показания суточного одометра.

- Заправляем из канистры полный бак и по остатку определяем объем потраченного топлива.

- По вышеприведенной формуле считаем расход.

Пример. Допустим, начиная с полного бака вы проехали 150 км. Затем залили топливо из 20-литровой канистры в бак «до верху». В канистре осталось 6 литров. Это значит, что на пройденное расстояние ваш автомобиль потратил 20 – 6 = 14 литров топлива. Подставляем полученные цифры в уже известную формулу:

То есть расход на сотню в данном примере составил 9,3 литра.

Способ №2. «Полный бак и АЗС»

От предыдущего способа этот отличается только простотой. По точности он такой же – не очень, так сказать.

Алгоритм:

- Заправляем на АЗС полный бак.

- Обнуляем суточный пробег.

- Едем так же, как и сказано выше – около 100 км в обычном для вас режиме.

- Заезжаем на ближайшую АЗС и опять заливаем полный бак.

- Записываем, сколько заправили в этот раз (V), и сколько проехали от предыдущей заправки (S).

- Подставляем полученные цифры в ту же формулу, и получаем пробег в литрах на сотню.

Проще этот способ тем, что не нужна канистра, а также не придется заправлять из нее бензобак (еще же и воронка для этого нужна). Но точность у него аналогичная с первым методом.

Способ №3. «Лампочка»

Этот способ отлично подойдет для тех, для кого полный бак – это конкретный удар по бюджету. По точности он примерно такой же, как и описанные выше два. Кроме того, для проведения этого эксперимента не надо выделять отдельно время и средства – его можно выполнить в процессе своих обычных дел и поездок.

Алгоритм:

- Как только засветилась контрольная лампочка с изображением бензоколонки, тут же обнуляем суточный пробег.

- Едем на ближайшую АЗС и заправляемся, как обычно – сколько есть на это дело денег.

- Записываем заправленные литры (V).

- Едем по своим делам в обычном режиме.

- Как только контрольная лампа засветилась опять – записываем показания суточного одометра (S).

- Все данные для применения формулы есть.

Стоит отметить, что точность этого метода тем выше, чем ближе окажется АЗС, когда у вас засветится контрольная лампа.

Способ №4. «Олдскульная бухгалтерия»

Теперь поговорим о способах расчета расхода топлива, которые могут похвастаться самой высокой точностью. У них есть два недостатка. Во-первых, чтобы узнать максимально точно расход своего автомобиля, понадобится далеко не один день. Во-вторых, понадобится блокнотик, ручка, и способность не забывать на каждой АЗС записывать текущие показатели одометра и количество заправленного топлива.

Однако есть и весомое преимущество – это высочайшая точность полученного результата.

Алгоритм:

- Начать вести записи лучше всего тогда, когда на панели засветилась контрольная лампа, либо когда был заправлен полный бак.

- При каждой последующей заправке фиксируем пробег и заправленные литры.

- Ездим так очень долго – чем дольше, тем точнее будет результат.

- Когда надоест записывать, считаем общий пробег и потраченные литры за то время, когда велись записи.

- Подставляем полученные цифры во все ту же формулу, и получаем очень точный средний расход топлива.

Желательно делать подсчеты тогда, когда состояние бензобака окажется таким же, каким оно было в первом пункте, когда начался учет.

Способ №5. «Высокотехнологичная бухгалтерия»

Этот способ является цифровым аналогом предыдущего. Сегодня есть большое количество самых разнообразных программ для смартфонов, которые позволяют вычислить средний расход топлива с завидной точностью. Преимущество этого метода в том, что смартфон всегда с вами, не нужен блокнот, ручка. Да и считать по итогу ничего не надо будет. По мере накопления данных программа сама будет выдавать и расход, и стоимость километра, и много другой, полезной и интересной информации.

Источник

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА

Рассмотрим следующие методы измерения расхода топлива: объемный, гидродинамический (переменного перепада давлений), метод постоянного перепада давлений, центробежный, турбинный, тепловой, ультразвуковой, электромагнитный (индукционный).

1. Объемный метод [16]

Метод основан на пропускании через трубопровод контролируемого потока жидкости порциями определенного объема. В качестве датчика объемного расходомера используются обратимые

жидкостные насосы — дисковые, чашечные, лопастные, зубчатые, винтовые и др. (рис. 9.3). Измерение расхода сводится к измерению числа порций, проходящих в единицу времени.

Достоинство объемного метода заключается в том, что вязкость жидкости не влияет на работу датчика; недостатком метода является возможность закупоривания магистрали при заклинивании датчика.

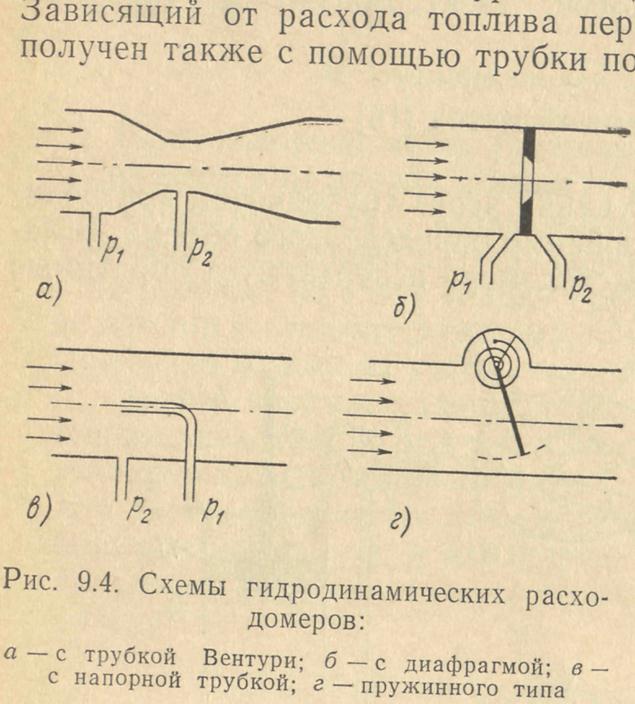

2. Гидродинамический метод [10], [11]

Метод основан на зависимости перепада давлений, возникающего на дросселирующем элементе, установленном в трубопроводе, от расхода топлива. В качестве дросселирующего элемента используются трубка Вентури или диафрагма (рис. 9.4, а, б). Зависящий от расхода топлива перепад давлений может быть получен также с помощью трубки полного давления p1 и приемника статического давления р2 (см. рис. 9.4,в).

Объемный расход топлива связан с перепадом

перепадо давлений зависимостью

где

F — сечение трубопровода;

Q — плотность жидкости,

Измерение перепада давлений p1 — р2 осуществляется с помощью дифференциального манометра.

Недостатком расходомеров дроссельного типа является квадратичная зависимость перепада давлений от расхода топлива. Гидродинамический метод измерения расхода топлива может быть реализован также с помощью расходомера пружинного типа (см. рис. 9.4, г), который отличается от предыдущих тем, что гидродинамическая сила, действующая на поворотную заслонку, уравновешивается силой упругости пружины при ее деформации. Профилируя трубу на участке, где перемещается подвижная часть, можно получить линейную зависимость перемещения заслонки от расхода. Для получения электрического сигнала заслонка должна быть связана с преобразователем перемещений (потенциометрическим, индуктивным или др.). В целях пожаробезопасности преобразователь выносят за пределы топливной магистрали; при этом перемещение заслонки передается через герметичную стенку, что осуществляется с помощью магнитной муфты.

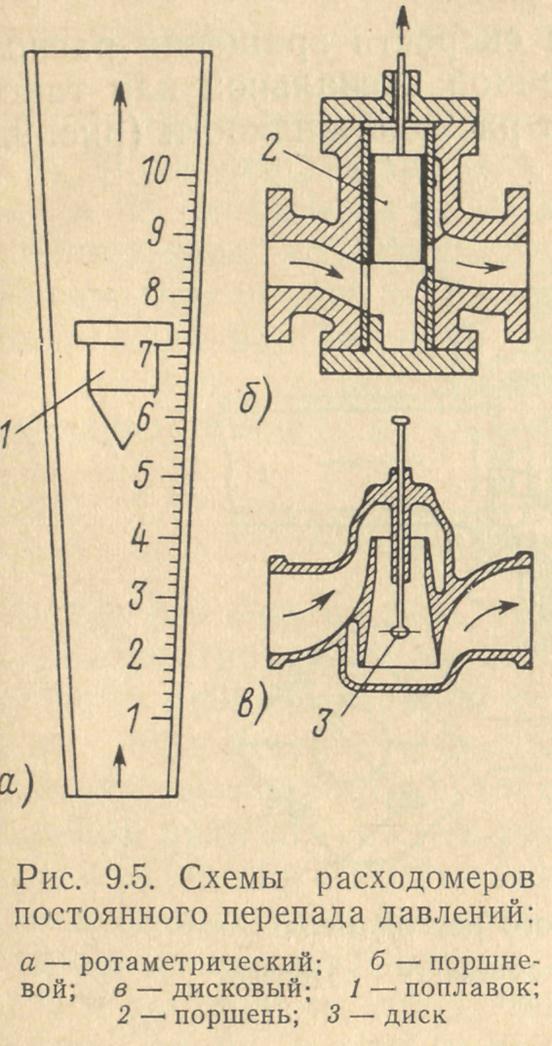

3. Метод постоянного перепада давлений [10], [11]

Метод основан на уравновешивании веса подвижной части расходомера гидродинамическим давлением, оказываемым на эту систему потоком жидкости.

В зависимости от конструкции подвижной части, построенные по этому методу расходомеры делятся на ротаметрические, поршневые, дисковые (рис. 9.5).

При перемещении подвижной части кверху увеличивается проходное сечение трубы; с увеличением расхода жидкости подвижная часть перемещается вверх на такую величину, при которой действующая на нее подъемная сила будет равна ее весу. Мерой расхода

служит величина перемещения подвижной части. Недостатком метода, препятствующим его применению на летательных аппаратах, является влияние ускорений на подвижную часть расходомера.

4. Центробежный метод [16]

Метод основан на зависимости от расхода жидкости центробежной силы, возникающей при течении жидкости по криволинейной траектории. Построенный по этому методу расходомер состоит из согнутой по кольцу трубы, к которой подключен дифференциальный манометр (рис. 9.6).

Связь между объемным расходом q и перепадом давлений p1 — р2 выражается формулой

где А — постоянный коэффициент;

R — радиус кольца по средней линии;

r — внутренний радиус сечения трубы;

q — плотность жидкости.

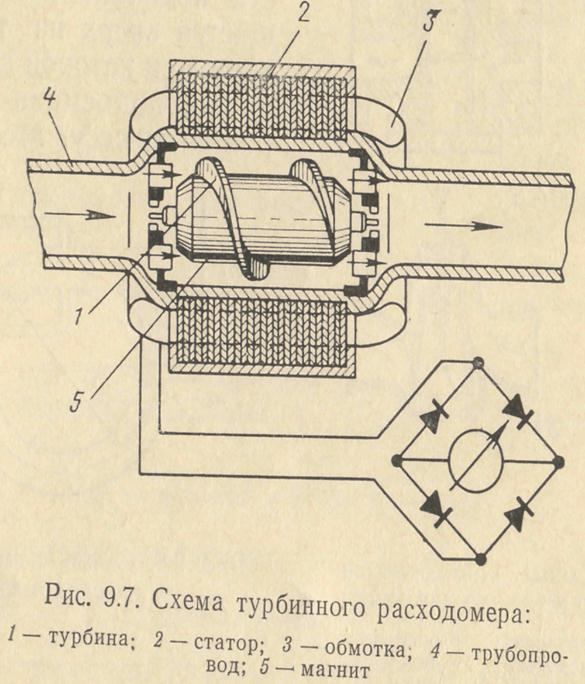

5. Турбинный метод [8], [20]

Метод основан на зависимости скорости вращения расположенной в трубопроводе ненагруженной аксиальной или тангенциальной крыльчатки (турбины) от расхода жидкости (рис. 9.7).

Достоинством метода является пропорциональная зависимость скорости вращения крыльчатки от расхода жидкости. Мерой мгновенного расхода служит скорость вращения, а мерой суммарного расхода за некоторый интервал времени — общее число оборотов, которое совершит крыльчатка за это время.

Турбинные расходомеры рассматриваются в § 9.6.

6. Тепловой метод [8]

Метод основан на зависимости теплоты, теряемой нагретым телом, от скорости потока жидкости, обтекающей это тело. Чувствительным элементом расходомера служит нагреваемый электрическим током проводник, температура которого зависит от скорости потока. Измерение температуры можно осуществить по одной из двух схем, представленных на рис. 9.8.

В первом варианте (см. рис. 9.8, а) чувствительный элемент выполняется в виде нити, изготовленной из материала с малым температурным коэффициентом электрического сопротивления. По нити пропускания постоянный ток i0, нагревающий ее до некоторой температуры, зависящий от скорости потока V. Для измерения температуры к нити приварены электроды термопары.

Во втором варианте (см. рис. 9.8, б) токопроводящая нить изготовлена из материала с большим температурным коэффициентом

7. Ультразвуковой метод [16]

Метод основан на том, что скорость ультразвуковых колебаний, распространяющихся в потоке жидкости, относительно трубопровода равна векторной сумме скорости ультразвука относительно среды и скорости среды относительно трубопровода.

Измерение скорости потока может быть осуществлено путем измерения разности времен распространения ультразвуковых колебаний по потоку и против него с помощью двух пьезоэлементов, расположенных один за другим в потоке жидкости и являющихся одновременно излучателями и приемниками ультразвука.

Если расстояние между элементами равно l, то время прохождения звука от одного элемента к другому против потока и по потоку соответственно равно

где а — скорость распространения звука в жидкости;

V — скорость потока. Разность времени

Если в >>V, то разность времени

Измерение разности

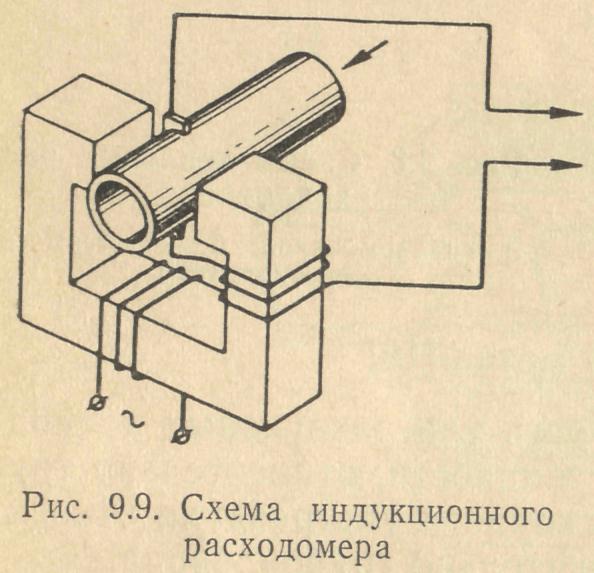

8. Электромагнитный (индукционный) метод [15]

Метод основан на наведении в электропроводящей жидкости электродвижущей силы при течении жидкости по трубе, пересекаемой внешним магнитным полем (рис. 9.9).

Величина разности потенциалов между электродами, установленными в стенках трубопровода по линии, перпендикулярной направлению потока жидкости и магнитному потоку, пропорциональна расходу q:

где А — постоянный коэффициент;

b — расстояние между электродами.

Для исключения поляризации используется переменное магнитное поле, создаваемое электромагнитом, расположенным вне трубы, отрезок которой, находящийся под полюсами магнита, должен быть немагнитным итоконепроводящим. Электроды выполняются из нержавеющей стали, платины, тантала, титана и специальных сплавов.

При наличии переменного магнитного поля, изменяющегося с частотой f, снимаемое напряжение будет синусоидальным; его мгновенное значение

u=ABmbq sin2

Компенсация паразитной э. д. с, возникающей при возбуждении системы переменным током, осуществляется по схеме, приведенной на рис. 9.9. Достоинством индукционных расходомеров является малая инерционность и отсутствие гидравлических потерь. Эти расходомеры применимы для измерения расходов электропроводящих жидкостей, обладающих проводимостью не менее 10 -5 -^-10 -6 ом -1 см -1 .

Наибольшее распространение на летательных аппаратах получили турбинные расходомеры, которые рассматриваются более подробно в § 9.6.

Источник