Принципы измерения магнитных полей, приборы для измерения параметров магнитного поля

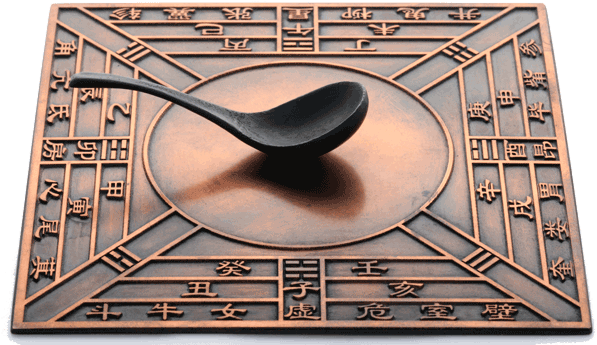

Первые магнитные компасы, указывающие направления на магнитные полюса Земли, появились еще в третьем веке до Нашей эры на территории Китая. Это были приборы в форме круглых разливательных ложек с короткими ручками, изготовленные из магнитного железняка.

Ложку ставили выпуклой частью на гладкую медную или деревянную поверхность, по которой вокруг были нанесены деления с изображениями знаков зодиака, обозначающие стороны света. Чтобы привести компас в действие, ложку слегка подталкивали, и она начинала вращаться. В конце концов, когда ложка останавливалась, ее ручка указывала точно на южный магнитный полюс Земли.

Начиная с двенадцатого века компасы активно начали применяться путешественниками в Европе. Их устанавливали как на сухопутном транспорте, так и на морских судах, с целью определения магнитного склонения.

С конца восемнадцатого века магнитные явления стали объектом пристального внимания и изучения для ученых того времени. Кулон в 1785 году предложил метод количественной оценки напряженности магнитного поля Земли. В 1832 году Гаусс показал возможность определения абсолютного значения напряженности магнитного поля путем более точных измерений.

Связь между магнитными явлениями и силовыми эффектами, наблюдаемыми во время движения электрических зарядов, впервые в 1820 году установил Эрстед. Позже Максвелл запишет эту связь в рациональной форме — в форме математических уравнений (1873 год):

На сегодняшний день для измерения параметров магнитного поля применяется следующая техника:

тесламетры — приборы для измерения величин напряженности Н или индукции магнитного поля В;

веберметры — приборы для измерения величины магнитного потока Ф;

градиентометры — приборы для измерения неоднородностей магнитного поля.

приборы для измерения магнитного момента М;

приборы для измерения направления вектора В;

приборы для измерения магнитных постоянных различных материалов.

Вектор магнитной индукции B характеризует интенсивность силового действия со стороны магнитного поля (на полюс или на ток) и поэтому является его главной характеристикой в данной точке пространства.

Таким образом, исследуемое магнитное поле может взаимодействовать силовым образом либо с магнитом, либо с элементом тока, а также способно наводить ЭДС индукции в контуре, если магнитное поле, пронизывающее контур, изменяется с течением времени, либо если контур изменяет сове положение относительно магнитного поля.

На элемент проводника с током длиной dl в магнитном поле с индукцией B будет действовать сила F, величина которой может быть найдена с помощью следующей формулы:

Значит индукция B исследуемого магнитного поля может быть найдена по силе F, которая действует на проводник заданной длины l, с постоянным током известной величины I, помещенный в это магнитное поле.

Практически магнитные измерения удобно проводить, используя величину, называемую магнитным моментом. Магнитный момент Pm характеризует контур площади S с током I, а величина магнитного момента определяется так:

Если используется катушка из N витков, то ее магнитный момент будет равен:

Механический момент M силового магнитного взаимодействия может быть найден исходя из значений магнитного момента Pm и индукции магнитного поля B следующим образом:

Однако для измерения магнитного поля не всегда удобно пользоваться его механическими силовыми проявлениями. Благо, есть еще одно явление, на которое можно опереться. Это явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции в математической форме записывается так:

Итак, магнитное поле проявляет себя силами либо наводимой ЭДС. При этом источником самого магнитного поля, как известно, является электрический ток.

Если ток порождающий магнитное поле в данной точке пространства известен, то напряженность магнитного поля в этой точке (на расстоянии r от элемента тока) можно найти с помощью закона Био-Савара-Лапласа:

Стоит отметить, что магнитная индукция B в вакууме связана с напряженностью магнитного поля H (порожденного соответствующим током) следующим соотношением:

Магнитная постоянная вакуума в системе СИ определяется через ампер. Для произвольной же среды данная константа есть отношение магнитной индукции в данной среде к магнитной индукции в вакууме, и называется эта константа магнитной проницаемостью среды:

Магнитная проницаемость воздуха практически совпадает с магнитной проницаемостью вакуума, поэтому для воздуха магнитная индукция B практически тождественна напряженности магнитного поля H.

Единица измерения магнитной индукции в системе СИ — тесла [Тл], в системе СГС — Гаусс [Гс], причем 1 Тл = 10000 Гс. Измерительные приборы для определения индукции магнитного поля, называются тесламетрами.

Напряженность H магнитного поля измеряется в амперах на метр (А/м), причем 1 ампер/метр задается как напряженность магнитного поля соленоида бесконечной длины с единичной плотностью витков, при протекании по данному соленоиду тока в 1 ампер. Один ампер на метр можно определить и иначе: это напряженность магнитного поля в центре круглого витка с током в 1 ампер при диаметре витка в 1 метр.

Здесь же стоить отметить такую величину как магнитный поток индукции — Ф. Это — скалярная величина, в системе СИ она измеряемая в веберах, а в системе СГС — в максвеллах, причем 1 мкс = 0,00000001 Вб. 1 Вебер — это магнитный поток такой величины, что при убывании его до нуля, по сцепленной с ним проводящей цепи сопротивлением 1 Ом, пройдет заряд в 1 Кулон.

Если принять за исходную величину магнитный поток Ф, то индукция магнитного поля B – это будет не что иное, как плотность магнитного потока. Приборы для измерения магнитного потока называются веберметрами.

Выше мы отметили, что магнитная индукция может быть определена либо через силу (или через механический момент), либо через наводимую в контуре ЭДС. Это так называемые прямые измерительные преобразования, при которых магнитный поток или магнитная индукция выражаются через другую физическую величину, (силу, заряд, момент, разность потенциалов) которая однозначно связана с магнитной величиной посредством фундаментального физического закона.

Преобразования же, где магнитная индукция B или магнитный поток Ф находятся через ток I либо длину l или радиус r, называются обратными преобразованиями. Такие преобразования выполняются с опорой на закон Био-Савара-Лапласа, с использованием известного соотношения между магнитной индукцией B и напряженностью магнитного поля H.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Источник

Характеристики магнитного поля и методы измерения

Обзор методов и приборов исследования характеристик магнитного поля низкой частоты

1.1. Характеристики магнитного поля и методы измерения

1.2. Датчики и приборы для измерения характеристик магнитного поля

1.3. Лабораторные установки для измерения характеристик магнитного поля

1.4. Выводы по разделу

Основание структурной схемы лабараторного макета для исследования магнитного поля низкой

2.1. Структурная схема прибора

2.2. Разработка лабораторного макета для исследования магнитного поля

2.3. Выводы по разделу

Библиографический список

ОБЗОР методОВ И ПРИБОРОВ исследования ХАРАКТЕРИСТИК магнитного поля НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ

В разделе представлены основные данные по методам измерения магнитного поля, представлен обзор используемых при измерениях магнитного поля датчиков, а также известные лаборарные установки по изучению характеристик магнитного поля. Сделаны выводы о методе и способе построения лабораторной установки, разрабатываемой в рамках дипломной работы.

Характеристики магнитного поля и методы измерения

В настоящее время задача детектирования и измерения магнитного поля достаточно актуальна и встречается во многих сферах деятельности.. Физические явления, связанные с магнитным полем, используют и в системах навигации, при определении координат, при распознавании «свой-чужой», в системах поиска людей под завалами и так далее. При этом, эти приборы используют различные методы детектирования в зависимости от задачи, исследуемого диапазона частот, уровней напряженности магнитного поля (магнитной индукции).

1.1.1. Магнитное поле и его характеристики

При прохождении электрического тока по проводнику вокруг него образуется магнитное поле [2]. Магнитное поле представляет собой один из видов материи. Оно обладает энергией, которая проявляет себя в виде электромагнитных сил, действующих на отдельные движущиеся электрические заряды (электроны и ионы) и на их потоки, то есть электрический ток. Под влиянием электромагнитных сил движущиеся заряженные частицы отклоняются от своего первоначального пути в направлении, перпендикулярном полю.

Магнитное поле образуется только вокруг движущихся электрических зарядов, и его действие распространяется тоже лишь на движущиеся заряды. Магнитное и электрические поля неразрывны и образуют совместно единое электромагнитное поле. Всякое изменение электрического поля приводит к появлению магнитного поля и, наоборот, всякое изменение магнитного поля сопровождается возникновением электрического поля.

Магнитное состояние вещества определяетсяследующими параметрами:

¾ намагниченностью М [А∙м −1 ];

¾ магнитнаявосприимчивость χ.

К измеряемым характеристикам магнитного поля относятся:

¾ магнитная индукция B [Тл];

¾ магнитный поток Ф[Вб];

¾ магнитная проницаемость

1.1.2. Методы измерения магнитного поля

Для измерения магнитных характеристик применяют следующие методы [2]:

Баллистический метод основан на измерении баллистическим гальванометром количества электричества, индуктируемого в измерительной катушке при быстром изменении сцепленного с ней магнитного потока.

Кроме баллистических гальванометров, для измерения магнитного потока применяют веберметры (Флюксметры) — магнитоэлектрические и фотоэлектрические.Веберметрами можно измерять медленно меняющиеся потоки. Баллистическим методом определяют основную кривую индукцииВ (Н), кривую намагничивания J (H), петлю гистерезиса, различные виды проницаемости и размагничивающий фактор ферромагнитных образцов.

Магнитометрический метод основан на воздействии исследуемого намагниченного образца на расположенную вблизи него магнитную стрелку. По углу отклонения магнитной стрелки от начального положения определяют магнитный момент образца. Далее можно вычислить J, В и Н. Таким образом, метод даёт возможность найти зависимости В (Н) и J (H), петлю гистерезиса и магнитную восприимчивость. Благодаря высокой чувствительности магнитометрического метода его широко применяют для измерений геомагнитного поля и для решения ряда метрологических задач.

Иногда для определения характеристик магнитного поля, в частности в промышленных условиях, применяют электродинамический метод, при котором измеряют угол поворота катушки с током под действием магнитного поля намагниченного образца. К преимуществам метода относится возможность градуирования шкалы прибора непосредственно в единицах измеряемой величины (В или Н).

Для исследования ферромагнитных веществ в широком интервале значений Н используются индукционный и пондеромоторный методы. Индукционный метод позволяет определять кривые В(Н), J(H), петлю гистерезиса и различные виды проницаемости. Он основан на измерении ЭДС индукции, которая возбуждается во вторичной обмотке при пропускании намагничивающего переменного тока через первичную обмотку образца. Метод может быть также использован для измерения намагниченности в сильных импульсных магнитных полях и магнитной восприимчивости диа- и парамагнитных веществ в радиочастотном диапазоне.

Пондеромоторный метод состоит в измерении механической силы, действующей на исследуемый образец в неоднородном магнитном поле. Особенно широко метод применяется при исследовании магнитных свойств слабомагнитных веществ. На основе этого метода созданы разнообразные установки и приборы, такие как: маятниковые, крутильные и рычажные. Магнитные весы, весы с использованием упругого кольца и другие. Метод применяется также при измерении магнитной восприимчивости жидкостей и газов, намагниченности ферромагнетиков и магнитной анизотропии.

Мостовой и потенциометрический методы определения магнитных характеристик в большинстве случаев применяются для измерений в переменных магнитных полях в широком диапазоне частот. Они основаны на измерении параметров (индуктивности L и активного сопротивления R) электрической цепи с испытуемыми ферромагнитными образцами. Эти методы позволяют определять зависимости В(Н), J (H), составляющие комплексной магнитной проницаемости и комплексного магнитного сопротивления в переменных полях, потери на перемагничивание.

Наиболее распространённым методом измерения потерь на перемагничивание является ваттметровый метод, им пользуются при синусоидальном характере изменения во времени магнитной индукции. При этом методе с помощью Ваттметра определяется полная мощность в цепи катушки, используемой для перемагничивания образца. Ваттметровый метод стандартизован для испытания электротехнических сталей.

Абсолютным методом измерения потерь в ферромагнитных материалах является калориметрический метод, который используется в широком частотном диапазоне. Он позволяет измерять потери при любых законах изменения напряжённости магнитного поля и магнитной индукции и в сложных условиях намагничивания. Сущность этого метода состоит в том, что мерой потерь энергии в образце при его намагничивании переменным магнитным полем является повышение температуры образца и окружающей его среды. Калориметрические магнитометры осуществляются методами смешения, ввода тепла и протока.

Магнитную структуру ферромагнитных и антиферромагнитных веществ исследуют с помощью нейтроно-графического метода, основанного на явлении магнитного рассеяния нейтронов, возникающего в результате взаимодействия магнитного момента нейтрона с магнитными моментами частиц вещества

Резонансные методы исследования включают все виды магнитного резонанса — резонансного поглощения энергии переменного электромагнитного поля электронной или ядерной подсистемой вещества. Эти подсистемы, кроме электромагнитной энергии, могут резонансно поглощать энергию звуковых колебаний — это так называемый, магнето-акустический парамагнитный резонанс, который также применяют в магнитных измерениях.

Важную область магнитных измерений составляют измерения характеристик магнитных материалов (ферритов, магнито-диэлектриков и др.) в переменных магнитных полях повышенной и высокой частоты (от 10 кГц до 200 МГц). Для этой цели применяют в основном ваттметровый, мостовой и резонансный методы. Измеряют обычно потери на перемагничивание, коэффициент потерь на гистерезис и вихревые токи, компоненты комплексной магнитной проницаемости. Измерения осуществляют при помощи пермеаметра, аппарата Эпштейна, феррометра и других устройств, позволяющих определять частотные характеристики материалов.

Существуют и другие методы определения магнитных характеристик (магнитооптический, в импульсном режиме перемагничивания, осциллографический, метод вольтметра и амперметра и другие), позволяющие исследовать ряд важных свойств магнитных материалов.

Приборы для измерения магнитного поля классифицируют по их назначению, условиям применения, по принципу действия чувствительного элемента (датчика, или преобразователя). Приборы для измерения напряжённости поля, индукции и магнитного момента обычно называют магнитометрами, для измерения магнитного потока — флюксметрами или веберметрами; потенциала поля — магнитными потенциалометрами, градиента — градиентометрами; коэрцитивной силы — Коэрцитиметрами и так далее. В соответствии с классификацией методов, различают приборы, основанные на: явлении электромагнитной индукции; гальваномагнитных явлениях; на силовом (пондеромоторном) действии поля; на изменении оптических, механических, магнитных и других свойств материалов под действием магнитного поля; на специфических квантовых явлениях.

Источник