- Виды и методы электрических измерений

- Измерение электрических величин: единицы и средства, методы измерения

- Понятие об измерениях

- Средства измерения

- Характеристики измерительных средств

- Применяемые методы

- Электроизмерительные приборы: виды и особенности

- Погрешности и точность приборов

- Основные электрические величины и единицы их измерения

- Магнитные величины

- Неэлектрические величины

- Развитие электроизмерительных средств и методов

Виды и методы электрических измерений

При изучении электротехники приходится иметь дело с электрическим, магнитными и механическими величинами и измерять эти величины.

Измерить электрическую, магнитную или какую-либо иную величину — это значит сравнить ее с другой однородной величиной, принятой за единицу.

В этой статье рассмотрена классификация измерений, наиболее важная для теории и практики электрических измерений. К такой классификации можно отнести классификацию измерений с методологической точки зрения, т. е. в зависимости от общих приемов получения результатов измерений (виды или классы измерений), классификацию измерений в зависимости от использования принципов и средств измерений (методы измерений) и классификацию измерений в зависимости от динамики измеряемых величин.

Виды электрических измерений

В зависимости от общих приемов получения результата измерения делятся на следующие виды: прямые, косвенные и совместные.

К прямым измерениям относятся те, результат которых получается непосредственно из опытных данных. Прямое измерение условно можно выразить формулой Y = Х, где Y — искомое значение измеряемой величины; X — значение, непосредственно получаемое из опытных данных. К этому виду измерений относятся измерения различных физических величин при помощи приборов, градуированных в установленных единицах.

Например, измерения силы тока амперметром, температуры — термометром и т. д. К этому виду измерений относятся и измерения, при которых искомое значение величины определяется непосредственным сравнением ее с мерой. Применяемые средства и простота (или сложность) эксперимента при отнесении измерения к прямому не учитываются.

Косвенным называется такое измерение, при котором искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. При косвенных измерениях числовое значение измеряемой величины определяется путем вычисления по формуле Y = F (Xl, Х2 . Х n ), где Y — искомое значение измеряемой величины; Х 1 , Х2, Х n — значения измеренных величин. В качестве примера косвенных измерений можно указать на измерение мощности в цепях постоянного тока амперметром и вольтметром.

Совместными измерениями называются такие, при которых искомые значения разноименных величин определяются путем решения системы уравнений, связывающих значения искомых величин с непосредственно измеренными величинами . В качестве примера совместных измерений можно привести определение коэффициентов в формуле, связывающей сопротивление резистора с его температурой: Rt = R20 [1+α (T1-20)+β(T1-20)]

Методы электрических измерений

Сущность метода непосредственной оценки заключается в том, что о значении измеряемой величины судят по показанию одного (прямые измерения) или нескольких (косвенные измерения) приборов, заранее проградуированных в единицах измеряемой величины или в единицах других величин, от которых зависит измеряемая величина.

Простейшим примером метода непосредственной оценки может служить измерение какой-либо величины одним прибором, шкала которого проградуирована в соответствующих единицах.

Вторая большая группа методов электрических измерений объединена под общим названием методов сравнения . К ним относятся все те методы электрических измерений, при которых измеряемая величина сравнивается с величиной, воспроизводимой мерой. Таким образом, отличительной чертой методов сравнения является непосредственное участие мер в процессе измерения.

Методы сравнения делятся на следующие: нулевой, дифференциальный, замещения и совпадения.

Нулевой метод — это метод сравнения измеряемой величины с мерой, при котором результирующий эффект воздействия величин на индикатор доводится до нуля. Таким образом, при достижении равновесия наблюдается исчезновение определенного явления, например тока в участке цепи или напряжения на нем, что может быть зафиксировано при помощи служащих для этой цели приборов — нуль-индикаторов. Вследствие высокой чувствительности нуль-индикаторов, а также потому, что меры могут быть выполнены с большой точностью, получается и большая точность измерений.

Примером применения нулевого метода может быть измерение электрического сопротивления мостом с полным его уравновешиванием.

При дифференциальном методе , так же как и при нулевом, измеряемая величина сравнивается непосредственно или косвенно с мерой, а о значении измеряемой величины в результате сравнения судят по разности одновременно производимых этими величинами эффектов и по известной величине, воспроизводимой мерой. Таким образом, в дифференциальном методе происходит неполное уравновешивание измеряемой величины, и в этом заключается отличие дифференциального метода от нулевого.

Дифференциальный метод сочетает в себе часть признаков метода непосредственной оценки и часть признаков нулевого метода. Он может дать весьма точный результат измерения, если только измеряемая величина и мера мало отличаются друг от друга.

Например, если разность этих двух величин равна 1 % и измеряется с погрешностью до 1 %, то тем самым погрешность измерения искомой величины уменьшается до 0,01%, если не учитывать погрешности меры. Примером применения дифференциального метода может служить измерение вольтметром разности двух напряжений, из которых одно известно с большой точностью, а другое является искомой величиной.

Примером применения метода замещения может быть измерение сравнительно большого электрического сопротивления на постоянном токе путем поочередного измерения силы тока, протекающего через контролируемый резистор и образцовый. Питание цепи при измерениях должно производиться от одного и того же источника тока. Сопротивление источника тока и прибора, измеряющего ток, должно быть очень мало по сравнению с изменяемым и образцовым сопротивлениями.

Метод совпадений — это такой метод, при котором разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадение отметок шкал или периодических сигналов. Этот метод широко применяется в практике неэлектрических измерений.

Примером может служить измерение длины штангенциркулем с нониусом. В электрических измерениях в качестве примера можно привести измерение частоты вращения тела стробоскопом.

Укажем еще классификацию измерений по признаку изменения во времени измеряемой величины . В зависимости от того, изменяется ли измеряемая величина во времени или остается в процессе измерения неизменной, различаются статические и динамические измерения. Статическими называются измерения постоянных или установившихся значений. К ним относятся и измерения действующих и амплитудных значений величин, но в установившемся режиме.

Если измеряются мгновенные значения изменяющихся во времени величин, то измерения называются динамическими . Если при динамических измерениях средства измерений позволяют непрерывно следить за значениями измеряемой величины, такие измерения называются непрерывными.

Можно осуществить измерения какой-либо величины путем измерений ее значений в некоторые моменты времени t 1 , t2 и т. д. В результате окажутся известными не все значения измеряемой величины, а лишь значения в выбранные моменты времени. Такие измерения называются дискретными .

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Источник

Измерение электрических величин: единицы и средства, методы измерения

Потребности науки и техники включают в себя проведение множества измерений, средства и методы которых постоянно развиваются и совершенствуются. Важнейшая роль в этой области принадлежит измерениям электрических величин, находящим широчайшее применение в самых различных отраслях.

Понятие об измерениях

Измерение любой физической величины производится путем сравнения ее с некоторой величиной того же рода явлений, принятой в качестве единицы измерения. Результат, полученный при сравнении, представляется в численном виде в соответствующих единицах.

Эта операция осуществляется с помощью специальных средств измерения – технических приспособлений, взаимодействующих с объектом, те или иные параметры которого требуется измерить. При этом используются определенные методы – приемы, посредством которых проводится сравнение измеряемой величины с единицей измерения.

Существует несколько признаков, служащих основой для классификации измерений электрических величин по видам:

- Количество актов измерения. Здесь существенна их однократность или многократность.

- Степень точности. Различают технические, контрольно-поверочные, максимально точные измерения, а также равноточные и неравноточные.

- Характер изменения измеряемой величины во времени. Согласно этому критерию измерения бывают статические и динамические. Путем динамических измерений получают мгновенные значения величин, меняющихся во времени, а статических – некоторые постоянные значения.

- Представление результата. Измерения электрических величин могут быть выражены в относительной или в абсолютной форме.

- Способ получения искомого результата. По данному признаку измерения делятся на прямые (в них результат получается непосредственно) и косвенные, при которых прямо измеряются величины, связанные с искомой величиной какой-либо функциональной зависимостью. В последнем случае искомая физическая величина вычисляется по полученным результатам. Так, измерение силы тока с помощью амперметра – это пример прямого измерения, а мощности – косвенного.

Средства измерения

Приспособления, предназначенные для измерения, должны обладать нормированными характеристиками, а также сохранять на протяжении определенного времени либо воспроизводить единицу той величины, для измерения которой они предназначены.

Средства измерения электрических величин подразделяются на несколько категорий в зависимости от назначения:

- Меры. Данные средства служат для воспроизведения величины некоторого заданного размера – как, например, резистор, воспроизводящий с известной погрешностью определенное сопротивление.

- Измерительные преобразователи, формирующие сигнал в форме, удобной для хранения, преобразования, передачи. Для непосредственного восприятия информация такого рода недоступна.

- Электроизмерительные приборы. Эти средства предназначены для представления информации в доступной наблюдателю форме. Они могут быть переносными или стационарными, аналоговыми или цифровыми, регистрирующими или сигнализирующими.

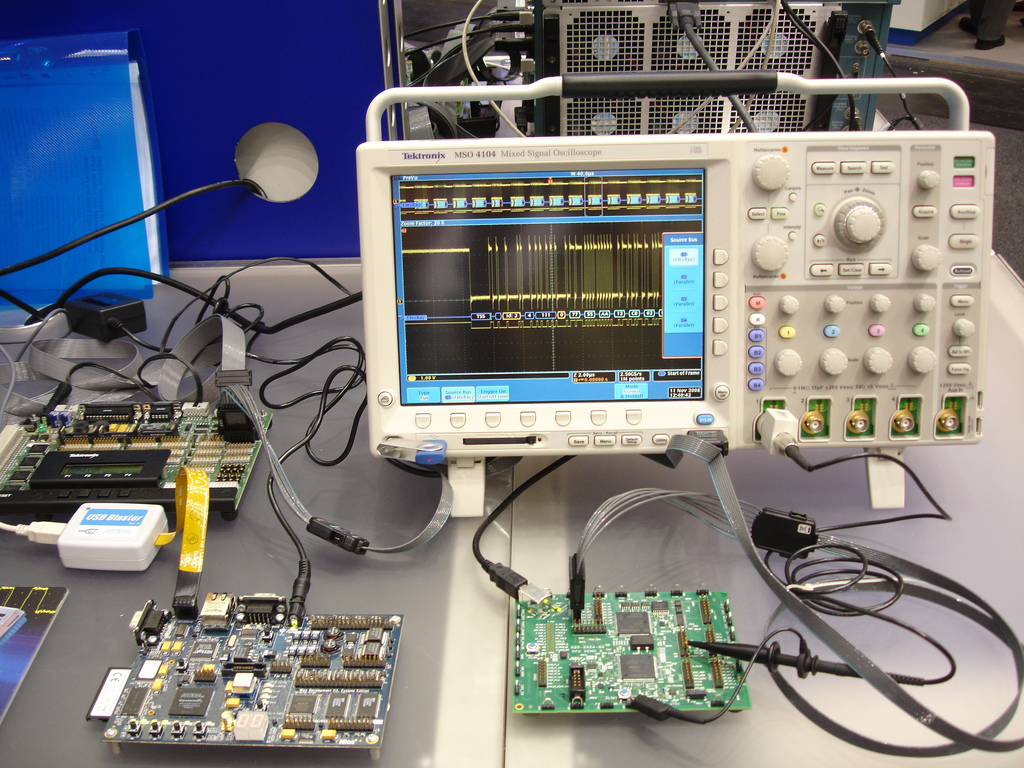

- Электроизмерительные установки представляют собой комплексы вышеперечисленных средств и дополнительных устройств, сосредоточенные в одном месте. Установки позволяют проводить более сложные измерения (например, магнитных характеристик или удельного сопротивления), служат как поверочные или эталонные устройства.

- Электроизмерительные системы тоже являются совокупностью различных средств. Однако, в отличие от установок, приборы для измерения электрических величин и прочие средства в составе системы рассредоточены. С помощью систем можно измерять несколько величин, хранить, обрабатывать и передавать сигналы измерительной информации.

При необходимости решения какой-либо конкретной сложной измерительной задачи формируют измерительно-вычислительные комплексы, объединяющие ряд устройств и электронно-вычислительную аппаратуру.

Характеристики измерительных средств

Устройства измерительной аппаратуры обладают определенными свойствами, важными для выполнения их непосредственных функций. К ним относятся:

- Метрологические характеристики, такие как чувствительность и ее порог, диапазон измерения электрической величины, погрешность прибора, цена деления, быстродействие и др.

- Динамические характеристики, например амплитудные (зависимость амплитуды выходного сигнала прибора от амплитуды на входе) или фазовые (зависимость фазового сдвига от частоты сигнала).

- Эксплуатационные характеристики, отражающие меру соответствия прибора требованиям эксплуатации в определенных условиях. К ним относятся такие свойства, как достоверность показаний, надежность (работоспособность, долговечность и безотказность аппарата), ремонтопригодность, электрическая безопасность, экономичность.

Совокупность характеристик аппаратуры устанавливается соответствующими нормативно-техническими документами для каждого типа устройств.

Применяемые методы

Измерение электрических величин производится посредством различных методов, которые также можно классифицировать по следующим критериям:

- Род физических явлений, на основе которого измерение проводится (электрические или магнитные явления).

- Характер взаимодействия измерительного средства с объектом. В зависимости от него различают контактные и бесконтактные методы измерения электрических величин.

- Режим проведения измерения. В соответствии с ним измерения бывают динамическими и статическими.

- Способ осуществления измерений. Разработаны как методы непосредственной оценки, когда искомая величина прямо определяется прибором (к примеру, амперметром), так и более точные методы (нулевые, дифференциальные, противопоставления, замещения), в которых она выявляется путем сравнения с известной величиной. В качестве приборов сравнения служат компенсаторы и электроизмерительные мосты постоянного и переменного тока.

Электроизмерительные приборы: виды и особенности

Измерение основных электрических величин требует большого разнообразия приборов. В зависимости от физического принципа, положенного в основу их работы, все они делятся на следующие группы:

- Электромеханические приборы обязательно имеют в конструкции подвижную часть. К этой большой группе измерительных средств относятся электродинамические, ферродинамические, магнитоэлектрические, электромагнитные, электростатические, индукционные приборы. Например, магнитоэлектрический принцип, применяющийся очень широко, может быть положен в основу таких устройств, как вольтметры, амперметры, омметры, гальванометры. На индукционном принципе основаны счетчики электроэнергии, частотомеры и т. д.

- Электронные приборы отличаются наличием дополнительных блоков: преобразователей физических величин, усилителей, преобразователей и пр. Как правило, в приборах этого типа измеряемая величина преобразуется в напряжение, и конструктивной основой их служит вольтметр. Электронные измерительные приборы применяются в качестве частотомеров, измерителей емкости, сопротивления, индуктивности, осциллографов.

- Термоэлектрические приборы сочетают в своей конструкции измерительное устройство магнитоэлектрического типа и термопреобразователь, образуемый термопарой и нагревателем, через который протекает измеряемый ток. Приборы этого типа используются в основном при измерениях высокочастотных токов.

- Электрохимические. Принцип их работы базируется на процессах, которые протекают на электродах либо в исследуемой среде в межэлектродном пространстве. Применяются приборы этого типа для измерения электропроводности, количества электричества и некоторых неэлектрических величин.

По функциональным особенностям различают следующие виды приборов для измерения электрических величин:

- Показывающие (сигнализирующие) – это устройства, позволяющие производить только непосредственное считывание измерительной информации, такие как ваттметры или амперметры.

- Регистрирующие – приборы, допускающие возможность регистрации показаний, например, электронные осциллографы.

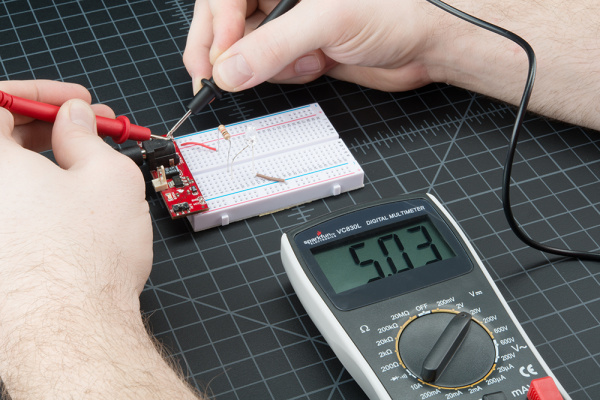

По типу сигнала приборы делятся на аналоговые и цифровые. Если устройство вырабатывает сигнал, представляющий собой непрерывную функцию измеряемой величины, оно является аналоговым, например, вольтметр, показания которого выдаются при помощи шкалы со стрелкой. В том случае, если в устройстве автоматически вырабатывается сигнал в виде потока дискретных значений, поступающий на дисплей в численной форме, говорят о цифровом измерительном средстве.

Цифровые приборы имеют некоторые недостатки по сравнению с аналоговыми: меньшая надежность, потребность в источнике питания, более высокая стоимость. Однако их отличают и существенные преимущества, в целом делающие применение цифровых устройств более предпочтительным: удобство эксплуатации, высокая точность и помехоустойчивость, возможность универсализации, сочетания с ЭВМ и дистанционной передачи сигнала без потери точности.

Погрешности и точность приборов

Важнейшая характеристика электроизмерительного прибора – класс точности. Измерение электрических величин, как и любых других, не может производиться без учета погрешностей технического устройства, а также дополнительных факторов (коэффициентов), влияющих на точность измерения. Предельные значения приведенных погрешностей, допускаемые для данного типа прибора, называются нормированными и выражаются в процентах. Они и определяют класс точности конкретного прибора.

Стандартные классы, которыми принято маркировать шкалы измерительных устройств, следующие: 4,0; 2,5; 1,5; 1,0; 0,5; 0,2; 0,1; 0,05. В соответствии с ними установлено разделение по назначению: приборы, принадлежащие к классам от 0,05 до 0,2, относятся к образцовым, классами 0,5 и 1,0 обладают лабораторные приборы, и, наконец, устройства классов 1,5–4,0 являются техническими.

При выборе измерительного прибора необходимо, чтобы он соответствовал по классу решаемой задаче, при этом верхний предел измерения должен быть как можно ближе к численному значению искомой величины. То есть чем большего отклонения стрелки прибора удается достичь, тем меньше будет относительная погрешность проводимого измерения. Если в распоряжении имеются только приборы низкого класса, выбирать следует такой, который обладает наименьшим рабочим диапазоном. Используя данные способы, измерения электрических величин можно провести достаточно точно. При этом также нужно учитывать тип шкалы прибора (равномерная или неравномерная, как, например, шкалы омметров).

Основные электрические величины и единицы их измерения

Чаще всего электрические измерения связаны со следующим набором величин:

- Сила тока (или просто ток) I. Данной величиной обозначается количество электрического заряда, проходящего через сечение проводника за 1 секунду. Измерение величины электрического тока проводится в амперах (A) при помощи амперметров, авометров (тестеров, так называемых «цешек»), цифровых мультиметров, измерительных трансформаторов.

- Количество электричества (заряд) q. Эта величина определяет, в какой мере то или иное физическое тело может являться источником электромагнитного поля. Электрический заряд измеряется в кулонах (Кл). 1 Кл (ампер-секунда) = 1 А ∙ 1 с. Приборами для измерения служат электрометры либо электронные зарядометры (кулон-метры).

- Напряжение U. Выражает разность потенциалов (энергии зарядов), существующую между двумя различными точками электрического поля. Для данной электрической величины единицей измерения служит вольт (В). Если для того, чтобы из одной точки переместить в другую заряд в 1 кулон, поле совершает работу в 1 джоуль (то есть затрачивается соответствующая энергия), то разность потенциалов – напряжение – между этими точками составляет 1 вольт: 1 В = 1 Дж/1 Кл. Измерение величины электрического напряжения производится посредством вольтметров, цифровых либо аналоговых (тестеры) мультиметров.

- Сопротивление R. Характеризует способность проводника препятствовать прохождению через него электрического тока. Единица сопротивления – ом. 1 Ом – это сопротивление проводника, имеющего напряжение на концах в 1 вольт, к току величиной в 1 ампер: 1 Ом = 1 В/1 А. Сопротивление прямо пропорционально сечению и длине проводника. Для измерения его используются омметры, авометры, мультиметры.

- Электропроводность (проводимость) G – величина, обратная сопротивлению. Измеряется в сименсах (См): 1 См = 1 Ом -1 .

- Емкость C – это мера способности проводника накапливать заряд, также одна из основных электрических величин. Единицей измерения ее служит фарад (Ф). Для конденсатора эта величина определяется как взаимная емкость обкладок и равна отношению накопленного заряда к разности потенциалов на обкладках. Емкость плоского конденсатора растет с увеличением площади обкладок и с уменьшением расстояния между ними. Если при заряде в 1 кулон на обкладках создается напряжение величиной 1 вольт, то емкость такого конденсатора будет равна 1 фараду: 1 Ф = 1 Кл/1 В. Измерение производят при помощи специальных приборов – измерителей емкости или цифровых мультиметров.

- Мощность P – величина, отражающая скорость, с которой осуществляется передача (преобразование) электрической энергии. В качестве системной единицы мощности принят ватт (Вт; 1 Вт = 1Дж/с). Эта величина также может быть выражена через произведение напряжения и силы тока: 1 Вт = 1 В ∙ 1 А. Для цепей переменного тока различают активную (потребляемую) мощность Pa, реактивную Pra (не принимает участия в работе тока) и полную мощность P. При измерениях для них используют следующие единицы: ватт, вар (расшифровывается как «вольт-ампер реактивный») и, соответственно, вольт-ампер В∙А. Размерность их одинакова, и служат они для различения указанных величин. Приборы для измерения мощности – аналоговые или цифровые ваттметры. Косвенные измерения (например, с помощью амперметра) применимы далеко не всегда. Для определения такой важной величины, как коэффициент мощности (выражается через угол фазового сдвига) применяют приборы, называемые фазометрами.

- Частота f. Это характеристика переменного тока, показывающая количество циклов изменения его величины и направления (в общем случае) за период в 1 секунду. За единицу частоты принята обратная секунда, или герц (Гц): 1 Гц = 1 с -1 . Измеряют данную величину посредством обширного класса приборов, называемых частотомерами.

Магнитные величины

Магнетизм теснейшим образом связан с электричеством, поскольку и то, и другое представляют собой проявления единого фундаментального физического процесса – электромагнетизма. Поэтому столь же тесная связь свойственна методам и средствам измерения электрических и магнитных величин. Но есть и нюансы. Как правило, при определении последних практически проводится электрическое измерение. Магнитную величину получают косвенным путем из функционального соотношения, связывающего ее с электрической.

Эталонными величинами в данной области измерений служат магнитная индукция, напряженность поля и магнитный поток. Они могут быть преобразованы с помощью измерительной катушки прибора в ЭДС, которая и измеряется, после чего производится вычисление искомых величин.

- Магнитный поток измеряют посредством таких приборов, как веберметры (фотогальванические, магнитоэлектрические, аналоговые электронные и цифровые) и высокочувствительные баллистические гальванометры.

- Индукция и напряженность магнитного поля измеряются при помощи тесламетров, оснащенных преобразователями различного типа.

Измерение электрических и магнитных величин, состоящих в непосредственной взаимосвязи, позволяет решать многие научные и технические задачи, например, исследование атомного ядра и магнитного поля Солнца, Земли и планет, изучение магнитных свойств различных материалов, контроль качества и прочие.

Неэлектрические величины

Удобство электрических методов дает возможность успешно распространять их и на измерения всевозможных физических величин неэлектрического характера, таких как температура, размеры (линейные и угловые), деформация и многие другие, а также исследовать химические процессы и состав веществ.

Приборы для электрического измерения неэлектрических величин обычно представляют собой комплекс из датчика – преобразователя в какой-либо параметр цепи (напряжение, сопротивление) и электроизмерительного устройства. Существует множество типов преобразователей, благодаря которым можно измерять самые разные величины. Вот лишь несколько их примеров:

- Реостатные датчики. В таких преобразователях при воздействии измеряемой величины (например, при изменении уровня жидкости или же ее объема) перемещается движок реостата, изменяя тем самым сопротивление.

- Терморезисторы. Сопротивление датчика в аппаратах этого типа изменяется под воздействием температуры. Применяются для измерения скорости газового потока, температуры, для определения состава газовых смесей.

- Тензосопротивления позволяют проводить измерения деформации проволоки.

- Фотодатчики, преобразующие изменение освещенности, температуры либо перемещение в измеряемый затем фототок.

- Емкостные преобразователи, используемые как датчики химического состава воздуха, перемещения, влажности, давления.

- Пьезоэлектрические преобразователи работают по принципу возникновения ЭДС в некоторых кристаллических материалах при механическом воздействии на них.

- Индукционные датчики основаны на преобразовании таких величин, как скорость или ускорение, в индуктированную ЭДС.

Развитие электроизмерительных средств и методов

Большое многообразие средств измерения электрических величин обусловлено множеством различных явлений, в которых эти параметры играют существенную роль. Электрические процессы и явления имеют чрезвычайно широкий диапазон использования во всех отраслях – нельзя указать такую область человеческой деятельности, где они не находили бы применения. Этим и определяется все более расширяющийся круг задач электрических измерений физических величин. Непрерывно растет разнообразие и совершенствование средств и методов решения этих задач. Особенно быстро и успешно развивается такое направление измерительной техники, как измерение неэлектрических величин электрическими методами.

Современная электроизмерительная техника развивается в направлении повышения точности, помехоустойчивости и быстродействия, а также все большей автоматизации измерительного процесса и обработки его результатов. Средства измерений прошли путь от простейших электромеханических приспособлений до электронных и цифровых приборов, и далее до новейших измерительно-вычислительных комплексов с использованием микропроцессорной техники. При этом повышение роли программной составляющей измерительных устройств является, очевидно, основной тенденцией развития.

Источник