Антенные измерения. Измерение диаграмм направленности

Страницы работы

Содержание работы

1. Измерение диаграмм направленности

При экспериментальной разработке конструкций антенн, а также для проверки характеристик изготовленных в производстве серийных антенных устройств необходимо проведение специальных высокочастотных измерений.

Обычно основными измеряемыми характеристиками являются диаграммы направленности, коэффициент усиления и входные сопротивления. Кроме этого, конечно, может возникнуть необходимость в измерении и других параметров: поляризационной характеристики, амплитудного и фазового распределения поля (токов), к.п.д., КНД, эффективной поверхности или действующей высоты и др.

В данном курсе рассматриваются схемы и методика измерения диаграмм направленности, коэффициента усиления, фазы поля и входных сопротивлений.

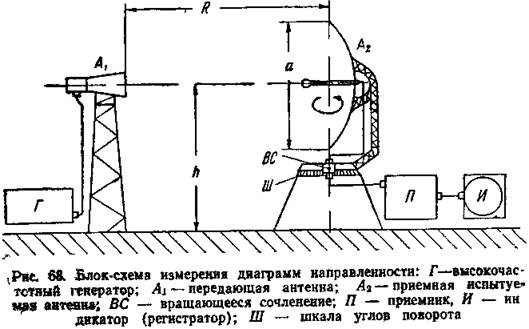

Типичная блок-схема измерения диаграмм направленности представлена на рис. 68. Согласно этой схеме, испытуемая антенна устанавливается на поворотном устройстве на высоте hнад землей (полом) и на расстоянии Rот передающей неподвижной антенны, к которой подводится высокочастотная мощность от генератора. К выходу испытуемой антенны подключается приемное устройство с индикатором.

Измерение диаграммы направленности производится путем отсчета уровня принимаемого сигнала в процессе поворота испытуемой антенны.

Целесообразно процесс измерения автоматизировать, применяя индикаторы, способные представить диаграмму направленности графически на электронно-лучевой трубка с послесвечением либо на ленте в виде осциллограммы. При этом развертка луча (пера) индикатора (регистратора) и вращение испытуемой антенны должны быть синхронизированы.

Точность измерения диаграмм направленности в основном зависит от следующих факторов:

1) При небольших расстояниях Rи значительных размерах испытуемой антенны а фронт приходящей волны в пределах размера а не будет плоским, и это может вызвать

появление фазовых искажений квадратичного типа. Подобное же наблюдается в рупорных антеннах (см. § 1.2).

Вследствие этого результат измерения не будет соответствовать реальным условиям, когда падающая волна, приходящая с больших расстояний, действительно является плоской.

Допустимыми фазовыми искажениями на краю антенны можно считать π/8 ÷ π/2. Тогда, согласно формуле фазовых искажений для рупорной антенны с раскрывом а и длиной R, получаем

Отсюда расстояние Rдолжно быть не менее

Помимо фазовых искажений в испытуемой антенне возможно появление и амплитудных искажений. Это связано с тем, что главный лепесток диаграммы направленности передающей антенны может оказаться слишком узким, и приемная антенна будет облучаться неравномерно.

Если главный лепесток передающей антенны аппроксимировать функцией

Наконец, выбор расстояния Rдолжен исключать передачу энергии от антенны к антенне за счет поля ближней и промежуточной зоны. Для этого расстояние между антеннами должно по крайней мере на порядок превышать эффективные размеры обеих антенн и рабочую длину волны.

2) При наличии вблизи антенн отражающих предметов или поверхностей необходимо принимать меры для ослабления паразитной составляющей поля, принятой приемной антенной посредством отражения от этих предметов.

Поэтому желательно предельно сужать диаграмму передающей антенны, подавляя излучение в сторону мешающих предметов. Кроме того, те элементы измерительной установки, которые не могут быть вынесены из поля антенн, должны иметь наименьший коэффициент отражения. Для этого их следует выполнять из диэлектрических материалов с возможно меньшим εr. Особенно в этом отношении желательно применение пенопластов с диэлектрической проницаемостью εr ≈ 1,05 ÷ 1,1.

Кроме этого, можно использовать и специальные поглощающие экраны, например для экранировки металлических конструкций установки.

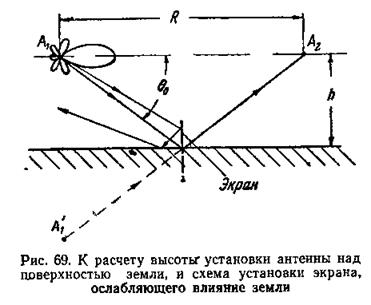

Влияние поверхности Земли, пола, потолка и стен помещения частично может быть ослаблено, если диаграмма направленности зеркально отображенной передающей антенны (рис. 69) будет иметь нуль в направлении на испытуемую антенну, или путь отраженного от Земли поля будет перегорожен металлическим или поглощающим экраном (рис. 69).

Чтобы добиться нужного положения нуля диаграммы подбирают высоту установки антенн h(расстояние от стен, потолка) в соответствии с формулой

Наряду с этим на Землю между антеннами можно устанавливать и экран.

Необходимость использования указанных мер устанавливается путем пробных измерений при различном взаимном расположении антенн и отражающих предметов, то

есть при различных фазах прямого и отраженных полей. Существенная разница в форме полученных диаграмм направленности указывает на сильное влияние отраженных полей и необходимость их подавления.

3) В процессе измерения диаграмм направленности должны быть исключены колебания принимаемого сигнала, не связанные с диаграммой направленности испытуемой антенны.

К таким возможным колебаниям относятся нестабильность мощности и частоты генератора, изменение коэффициента передачи в фидерном тракте вращающейся антенны вследствие изгиба кабеля или несовершенства вращающегося сочленения и, наконец, нестабильность характеристик приемника.

Кроме этого, должно быть обращено внимание на то, чтобы при вращении приемной антенны она не перемещалась в пределах диаграммы направленности передающей антенны. Для исключения такой ошибки следует фазовый центр исследуемой антенны размещать в непосредственной близости от продолжения оси ее вращения (рис. 68).

4) Точность измерения диаграммы направленности в значительной степени зависит от амплитудной характеристики приемника, вернее от точности, с которой она нам известна.

Поскольку приемник всегда содержит ряд нелинейных элементов, то показания индикатора непропорциональны напряжению на выходе приемной антенны. Чтобы учесть эту нелинейность, характеристика приемника заранее измеряется путем подачи на вход приемника высокочастотного напряжения, изменяющегося по любому известному закону в пределах рабочих амплитуд. Например, изменение входного напряжения может быть получено с помощью калиброванного аттенюатора или любым другим доступным способом, скажем путем вращения короткого диполя в поле передающей антенны. В последнем случае напряжение на выходе диполя будет меняться по известному закону

Источник

Ликбез по антеннам: диаграмма направленности

Аннотация

Перед тем как перейти к рассмотрению конструкции и работы разного типа антенн, рассмотрим одну из важнейших характеристик антенны – диаграмму направленности и те параметры, которые из нее напрямую вытекают.

Рекомендую, также, ознакомиться с предыдущей статьёй — Ликбез: основы теории по антеннам.

Введение

Антенна, вне зависимости от конструкции, обладает свойством обратимости (может работать как на прием, так и на излучение). Часто в радиорелейных трактах одна и та же антенна может быть подключена одновременно к приемнику и передатчику. Это позволяет излучать и принимать сигнал в одном направлении на разных частотах.

Почти все параметры приемной антенны соответствуют параметрам передающей антенны, но иногда имеют несколько другой физический смысл.

Несмотря на то, что приемная и передающая антенны обладают принципом двойственности, в конструктивном отношении они могут существенно отличаться. Связано это с тем, что передающая антенна должна пропускать через себя значительные мощности для передачи электромагнитного сигнала на большие (максимально возможные) расстояния. Если же антенна работает на прием, то она взаимодействует с полями очень малой напряженности. Вид токопередающей конструкции антенны часто определяет ее конечные габариты.

Пожалуй, основная характеристика любой антенны это диаграмма направленности. Из нее вытекает множество вспомогательных параметров и такие важные энергетические характеристики как коэффициент усиления и коэффициент направленного действия.

Диаграмма направленности

Диаграмма направленности (ДН) – это зависимость напряженности поля, создаваемого антенной на достаточно большом расстоянии, от углов наблюдения в пространстве. В объеме диаграмма направленной антенны может выглядеть так, как показано на рисунке 1.

То, что изображено на рисунке выше также еще называют пространственной диаграммной направленностью, которая является поверхностью объема и может иметь несколько максимумов. Главный максимум, выделенный на рисунке красным цветом, называется главным лепестком диаграммы и соответствует направлению главного излучения (или приема). Соответственно первые минимальные или (реже) нулевые значения напряженности поля вокруг главного лепестка определяют его границу. Все остальные максимальные значения поля называются боковыми лепестками.

На практике встречаются различные антенны, которые могут иметь несколько направлений максимального излучения, или не иметь боковых лепестков вовсе.

Для удобства изображения (и технического применения) ДН их принято рассматривать в двух перпендикулярных плоскостях. Как правило, это плоскости электрического вектора E и магнитного вектора H (которые друг другу в большинстве сред перпендикулярны), рисунок 2.

В некоторых случаях ДН рассматривают в вертикальной и горизонтальной плоскостях по отношению к плоскости Земли. Плоские диаграммы изображают полярной или декартовой (прямоугольной) системами координат. В полярных координатах диаграмма более наглядна, и при наложении ее на карту можно получить представление о зоне действия антенны радиостанции, рисунок 3.

Представление диаграммы направленности в прямоугольной системе координат более удобно для инженерных расчетов, такое построение чаще применяется для исследования самой структуры диаграммы. Для этого диаграммы строят нормированными, с главным максимумом, приведенным к единице. На рисунке ниже приводится типичная нормированная диаграмма направленности зеркальной антенны.

В том случае, когда интенсивность бокового излучения довольно небольшая и в линейном масштабе измерение бокового излучения затруднительно, применяют логарифмический масштаб. Как известно децибелы маленькие значения делают большими, а большие – маленькими, поэтому та же самая диаграмма в логарифмическом масштабе выглядит так, как показано ниже:

Из одной только диаграммы направленности можно вытащить довольно большое количество важных для практики характеристик. Исследуем подробнее диаграмму, изображенную выше.

Один из наиболее важных параметров – это ширина главного лепестка по нулевому излучению θ0 и ширина главного лепестка по уровню половинной мощности θ0,5. Половина мощности соответствует уровню 3 дБ, или уровню 0,707 по напряженности поля.

Из рисунка 6 видно, что ширина главного лепестка по нулевому излучению составляет θ0 = 5,18 град, а ширина по уровню половины мощности θ0,5 = 2,15 град.

Также диаграммы оценивают по интенсивности бокового и обратного излучения (мощности боковых и задних лепестков), отсюда вытекает еще два важных параметры антенны – это коэффициент защитного действия, и уровень боковых лепестков.

Коэффициент защитного действия – это отношение напряженности поля, излученного антенной в главном направлении к напряженности поля, излученного в противоположном направлении. Если рассматривают ориентацию главного лепестка диаграммы в направлении на 180 градусов, то обратного – на 0 градусов. Возможны и любые другие направления излучения. Найдем коэффициент защитного действия рассматриваемой диаграммы. Для наглядности изобразим ее в полярной системе координат (рисунок 7):

На диаграмме маркерами m1,m2 изображены уровни излучения в обратном и прямом направлениях соответственно. Коэффициент защитного действия определяется как:

— в относительных единицах. То же самое значение в дБ:

Уровень боковых лепестков (УБЛ) принято указывать в дБ, показывая тем самым, насколько уровень бокового излучения слаб по сравнению с уровнем главного лепестка, рисунок 8.

УБЛ в районе -18 дБ считается довольно хорошим показателем для высоконаправленной антенны. На рисунке изображены уровни первых боковых лепестков. Аналогично можно указывать также уровни всех последующих, но практической ценности их значение имеет мало, а представляет скорее академический интерес. Дело в том, что первые боковые лепестки находятся как правило «ближе всех остальных» к максимуму диаграммы направленности и могут оказывать помехи. Например, если сопровождение объекта происходит на уровне главного лепестка диаграммы -3дБ, а уровень первого бокового лепестка близок к этому значению (например -5:7 дБ), то велика вероятность начать цеплять объект боковым излучением со всеми вытекающими отсюда последствиями (неправильное позиционирование, потеря объекта и др.). Низкий УБЛ необходим не только для радиолокации, но и для области связи, ведь наличие паразитного излучения это всегда дополнительные помехи.

Коэффициент направленного действия и коэффициент усиления

Это два немаловажных параметра любой антенной системы, которые напрямую вытекают из определения диаграммы направленности. КНД и КУ часто путают между собой. Перейдем к их рассмотрению.

Коэффициент направленного действия

Коэффициент направленного действия (КНД) – это отношение квадрата напряженности поля, созданного в главном направлении (Е0 2 ), к среднему значению квадрата напряженности поля по всем направлениям (Еср 2 ). Как понятно из определения, КНД характеризует направленные свойства антенны. КНД не учитывает потери, так как определяется по излучаемой мощности. Из сказанного выше можно указать формулу для расчета КНД:

Если антенна работает на прием, то КНД показывает, во сколько раз улучшится отношение сигнал/шум по мощности, при замене направленной антенны ненаправленной, если помехи приходят равномерно со всех направлений.

Для передающей антенны КНД показывает, во сколько раз нужно уменьшить мощность излучения, если ненаправленную антенну заменить направленной, при сохранении одинаковых напряженностей поля в главном направлении.

КНД абсолютно ненаправленной антенны, очевидно, равно единице. Физически пространственная диаграмма направленности такой антенны выглядит в виде идеальной сферы:

Такая антенна одинаково хорошо излучает во всех направлениях, но на практике нереализуема. Поэтому это своего рода математическая абстракция.

Коэффициент усиления

Как уже было сказано выше, КНД не учитывает потери в антенне. Параметр, который характеризует направленные свойства антенны и учитывает потери в ней, называется коэффициентом усиления.

Коэффициент усиления (КУ) G – это отношение квадрата напряженности поля, созданного антенной в главном направлении (Е0 2 ), к среднему значению квадрата напряженности поля (Еоэ 2 ), созданного эталонной антенной, при равенстве подводимых к антеннам мощностей. Также отметим, что при определении КУ учитываются КПД эталонной и измеряемой антенны.

Понятие эталонной антенны очень важно в понимании коэффициента усиления, и в разных частотных диапазонах используют разные типы эталонных антенн. В диапазоне длинных/средних волн за эталон принят вертикальный несимметричный вибратор длиной четверть волны (рисунок 10).

Для такого эталонного вибратора Dэ=3,28, поэтому коэффициент усиления длинноволновой/средневолновой антенны определяется через КНД так: G=D * ŋ/3,28 , где ŋ – КПД антенны.

В диапазоне коротких волн в качестве эталонной антенны принимают симметричный полуволновый вибратор, для которого D э=1,64, тогда КУ:

В диапазоне СВЧ (а это почти все современные Wi-Fi, LTE и др. антенны) за эталонный излучатель принят изотропный излучатель, дающий Dэ=1, и имеющий пространственную диаграмму, изображенную на рисунке 9.

Коэффициент усиления является определяющим параметром передающих антенн, так как показывает, во сколько раз необходимо уменьшить мощность, подводимую к направленной антенне, по сравнению с эталонной, чтобы напряженность поля в главном направлении осталась неизменной.

КНД и КУ в основном выражают в децибелах: 10lgD, 10lgG.

Заключение

Таким образом, мы рассмотрели некоторые полевые характеристики антенны, вытекающие из диаграммы направленности и энергетические характеристики (КНД и КУ). Коэффициент усиления антенны всегда меньше коэффициента направленного действия, так как КУ учитывает потери в антенне. Потери могут возникать из-за отражения мощности обратно в линию питания облучателя, затекания токов за стенки (например, рупора), затенение диаграммы конструктивными частями антенны и др. В реальных антенных системах разница между КНД и КУ может составлять 1.5-2 дБ.

Источник