- Приборы для измерения давления. Виды и работа. Применение

- Виды и работа

- Приборы для измерения давления, называются манометрами. В технике чаще всего приходится определять избыточное давление. Значительный интервал измеряемых величин давлений, особые условия измерения их во всевозможных технологических процессах обуславливает разнообразие видов манометров, которые имеют свои различия по конструктивным особенностям и по принципу работы.

- Виды давления

- МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

- 1. Весовой метод [9]

- 2. Пружинный метод [1], [9]

- 3. Силовой метод [9]

- 4. Частотный метод [2], [5]

- 5. Пьезорезисторный метод [9]

- 6. Термокондуктивный метод [6], [10]

- 7. Ионизационный метод [3], [6], [10], [15]

- 8. Электрокинетический метод [14]

Приборы для измерения давления. Виды и работа. Применение

Характеристикой давления является сила, которая равномерно воздействует на единицу площади поверхности тела. Эта сила оказывает влияние на различные технологические процессы. Давление измеряется в паскалях. Один паскаль равен давлению силы в один ньютон на площадь поверхности в 1 м 2 . Применяют приборы для измерения давления.

Виды и работа

Приборы для измерения давления, называются манометрами. В технике чаще всего приходится определять избыточное давление. Значительный интервал измеряемых величин давлений, особые условия измерения их во всевозможных технологических процессах обуславливает разнообразие видов манометров, которые имеют свои различия по конструктивным особенностям и по принципу работы.

Виды давления

- Атмосферное давление образуется атмосферой Земли.

- Вакуумметрическое давление – это давление, не достигающее величины атмосферного давления.

- Избыточное давление – это величина давления, превосходящая значение атмосферного давления.

- Абсолютное давление определяется от величины абсолютного нуля (вакуума).

Барометры

Барометром называют прибор, измеряющий давление воздуха в атмосфере. Существует несколько видов барометров.

Ртутный барометр действует на основе перемещения ртути в трубке по определенной шкале.

Жидкостный барометр работает по принципу уравновешивания жидкости давлением атмосферы.

Барометр-анероид работает на изменении размеров металлической герметичной коробки с вакуумом внутри, под действием давления атмосферы.

Электронный барометр является более современным прибором. Он преобразовывает параметры обычного анероида в цифровой сигнал, отображающийся на жидкокристаллическом дисплее.

Жидкостные манометры

В этих моделях приборов давление определяется высотой столба жидкости, которое выравнивает это давление. Жидкостные приборы для измерения давления чаще всего выполняют в виде 2-х стеклянных сосудов, соединенных между собой, в которые залита жидкость (вода, ртуть, спирт).

Рис-1

Один конец емкости соединен с измеряемой средой, а второй открыт. Под давлением среды жидкость перетекает из одного сосуда в другой до выравнивания давления. Разность уровней жидкости определяет избыточное давление. Такими приборами замеряют разность давлений и разрежение.

На рисунке 1а изображен 2-х трубный манометр, измеряющий вакуум, избыточное и атмосферное давление. Недостатком является значительная погрешность измерения давлений, имеющих пульсацию. Для таких случаев применяют 1-трубные манометры (рисунок 1б). В них один край сосуда большего размера. Чашка соединена с измеряемой полостью, давление которой передвигает жидкость в узкую часть сосуда.

При замере берется во внимание только высота жидкости в узком колене, так как жидкость изменяет свой уровень в чашке незначительно, и этим пренебрегают. Чтобы произвести замеры малых избыточных давлений используют 1-трубные микроманометры с трубкой, наклоненной под углом (рисунок 1в). Чем больше наклон трубки, тем точнее показания прибора, вследствие увеличения длины уровня жидкости.

Особой группой считаются приборы для измерения давления, в которых движение жидкости в емкости действует на чувствительный элемент – поплавок (1) на рисунке 2а, кольцо (3) (рисунок 2в) или колокол (2) (рисунок 2б), которые связаны со стрелкой, являющейся указателем давления.

Рис-2

Преимуществами таких приборов является дистанционная передача и их регистрация значений.

Деформационные манометры

В технической области приобрели популярность деформационные приборы для измерения давления. Их принцип работы заключается в деформации чувствительного элемента. Эта деформация появляется под действием давления. Упругий компонент связан со считывающим устройством, имеющим шкалу с градуировкой единицами давления.

Деформационные манометры делятся на:

- Пружинные.

- Сильфонные.

- Мембранные.

Рис-3

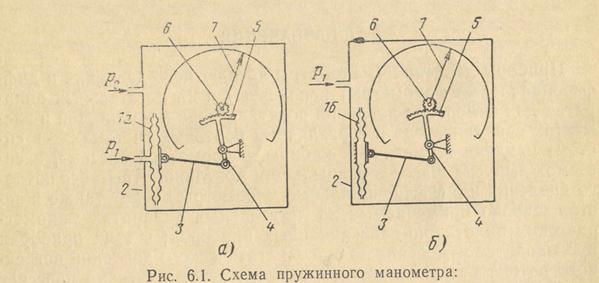

Пружинные манометры

В этих приборах чувствительным элементом является пружина, соединенная со стрелкой передаточным механизмом. Давление воздействует внутри трубки, сечение старается принять круглую форму, пружина (1) пытается раскручиваться, в результате стрелка передвигается по шкале (рисунок 3а).

Мембранные манометры

В этих приборах упругим компонентом является мембрана (2). Она прогибается под давлением, и воздействует на стрелку с помощью передаточного механизма. Мембрану изготавливают по типу коробки (3). Это увеличивает точность и чувствительность прибора из-за большего прогиба при равном давлении (рисунок 3б).

Сильфонные манометры

В приборах сильфонного типа (рисунок 3в) упругим элементом является сильфон (4), который выполнен в виде гофрированной тонкостенной трубки. В эту трубку воздействует давление. При этом сильфон увеличивается в длину и с помощью механизма передачи передвигает стрелку манометра.

Сильфонные и мембранные виды манометров используют для замеров незначительных избыточных давлений и вакуума, так как упругий компонент имеет небольшую жесткость. При применении таких приборов для измерения вакуума они получили название тягомеров. Прибор, измеряющий избыточное давление, является напоромером, для измерения избыточного давления и вакуума служат тягонапоромеры.

Приборы для измерения давления деформационного типа имеют преимущество в сравнении с жидкостными моделями. Они позволяют производить передачу показаний дистанционно и записывать их в автоматическом режиме.

Это происходит вследствие преобразования деформации упругого компонента в выходной сигнал электрического тока. Сигнал фиксируется приборами измерений, которые имеют градуировку по единицам давления. Такие приборы имеют название деформационно-электрических манометров. Широкое использование нашли тензометрические, дифференциально-трансформаторные и магнитомодуляционные преобразователи.

Дифференциально-трансформаторный преобразователь

Рис-4

Принципом работы такого преобразователя является изменение силы тока индукции в зависимости от величины давления.

Приборы с наличием такого преобразователя имеют трубчатую пружину (1), которая передвигает стальной сердечник (2) трансформатора, а не стрелку. В итоге изменяется сила индукционного тока, подающегося через усилитель (4) на измерительный прибор (3).

Магнитомодуляционные приборы для измерения давления

В таких приборах усилие преобразуется в сигнал электрического тока вследствие передвижения магнита, связанного с упругим компонентом. При движении магнит воздействует на магнитомодуляционный преобразователь.

Электрический сигнал усиливается в полупроводниковом усилителе и поступает на вторичные электроизмерительные устройства.

Тензометрические манометры

Преобразователи на основе тензометрического датчика работают на основе зависимости электрического сопротивления тензорезистора от величины деформации.

Тензодатчики (1) (рисунок 5) фиксируются на упругом элементе прибора. Электрический сигнал на выходе возникает вследствие изменения сопротивления тензорезистора, и фиксируется вторичными устройствами измерения.

Электроконтактные манометры

В схемах сигнализации, системах авторегулирования технологических процессов, приборах тепловой защиты популярными стали электроконтактные манометры. На рисунке изображена схема и вид прибора.

Упругим компонентом в приборе выступает трубчатая одновитковая пружина. Контакты (1) и (2) выполняются для любых отметок шкалы прибора, вращая винт в головке (3), которая находится на внешней стороне стекла.

При уменьшении давления и достижении его нижнего предела, стрелка (4) с помощью контакта (5) включит цепь лампы соответствующего цвета. При возрастании давления до верхнего предела, который задан контактом (2), стрелка замыкает цепь красной лампы контактом (5).

Классы точности

Измерительные манометры разделяют на два класса:

Образцовые приборы определяют погрешность показаний рабочих приборов, которые участвуют в технологии производства продукции.

Класс точности взаимосвязан с допустимой погрешностью, которая является величиной отклонения манометра от действительных величин. Точность прибора определяется процентным соотношением от максимально допустимой погрешности к номинальному значению. Чем больше процент, тем меньше точность прибора.

Образцовые манометры имеют точность намного выше рабочих моделей, так как они служат для оценки соответствия показаний рабочих моделей приборов. Образцовые манометры применяются в основном в условиях лаборатории, поэтому они изготавливаются без дополнительной защиты от внешней среды.

Пружинные манометры имеют 3 класса точности: 0,16, 0,25 и 0,4. Рабочие модели манометров имеют такие классы точности от 0,5 до 4.

Применение манометров

Приборы для измерения давления наиболее популярные приборы в различных отраслях промышленности при работе с жидким или газообразным сырьем.

Источник

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

Известны следующие основные методы измерения давления:

- весовой,

- пружинный,

- силовой,

- частотный,

- пьезорезисторный,

- термокондуктивный,

- ионизационный

- электрокинетический.

Рассмотрим особенности этих методов.

1. Весовой метод [9]

Весовой метод основан на уравновешивании сил давления весом столба жидкости или эталонного груза. Построенные по этому методу поршневые манометры практически неприменимы на летательных аппаратах из-за больших погрешностей при наклонах и ускорениях.

2. Пружинный метод [1], [9]

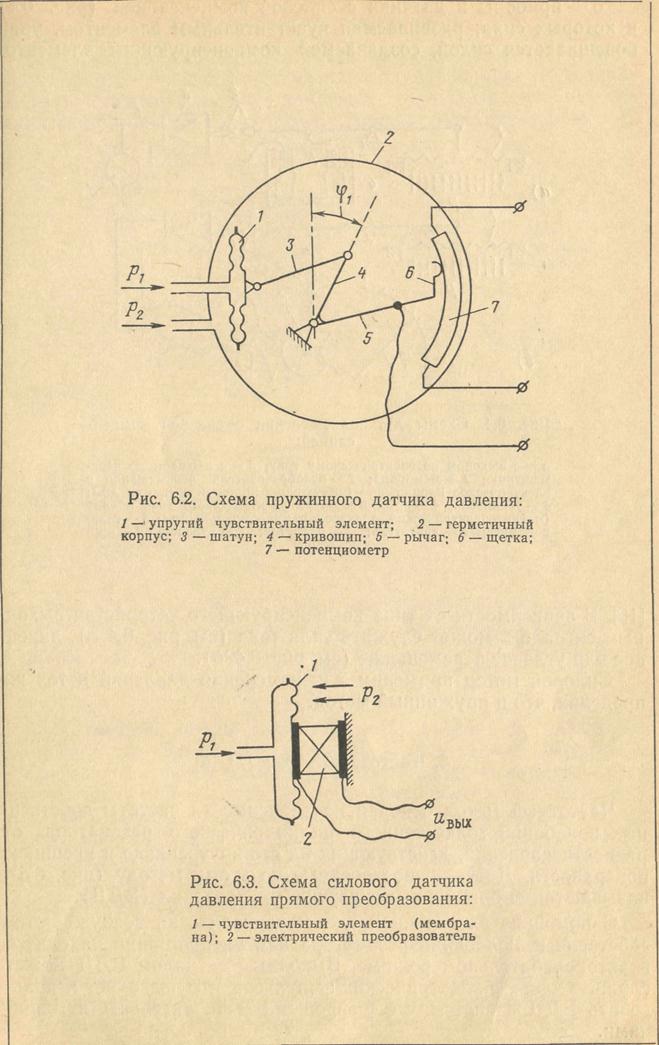

Пружинный метод основан на зависимости деформации упругого чувствительного элемента от приложенного давления. В манометрах деформация передается на отсчетное устройстве (рис. 6.1), а в датчиках преобразуется в электрическую величину, которая и служит выходным сигналом (рис. 6.2). Область давлений, измеряемых пружинными манометрами и датчиками, лежит в пределах от нескольких мм вод. ст до сотен атмосфер.

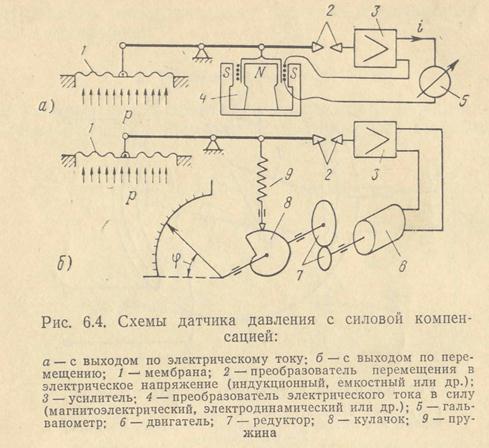

3. Силовой метод [9]

Силовой метод основан на зависимости силы или момента сил, развиваемых неупругим или упругим чувствительным элементом, от приложенного давления. По этому методу строятся две разновидности приборов и датчиков давления:

а — силовые датчики прямого преобразования (рис. 6.3), в которых развиваемая чувствительным элементом сила преобразуется с помощью электрического преобразователя в электрическую величину; в качестве электрических преобразователей могут быть использованы угольные, полупроводниковые, пьезоэлектрические, магнитоупругие элементы [4], [7], [9], [12];

б — приборы и датчики с силовой компенсацией (рис. 6.4), в которых сила, развиваемая чувствительным элементом, уравновешивается силой, создаваемой компенсирующим элементом[16].

В зависимости от типа компенсирующего устройства выходным сигналом может служить сила тока (см. рис. 6.4, а), линейное или угловое перемещение (см. рис. 6.4, б).

Силовой метод применим для измерения давлений в тех же пределах, что и пружинный метод.

4. Частотный метод [2], [5]

Частотный метод основан на зависимости частоты собственных колебаний тонкостенного цилиндрического резонатора от разности давлений, действующих на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Датчики, построенные по этому методу (рис. 6.5), называются вибрационными датчиками давления (ВДД).

С помощью электронной схемы периодически возбуждаются собственные колебания резонатора или он постоянно находится в автоколебательном режиме. Выходным сигналом ВДД может служить частота электрических импульсов, что позволяет использовать ВДД в системах с цифровыми вычислительными машинами.

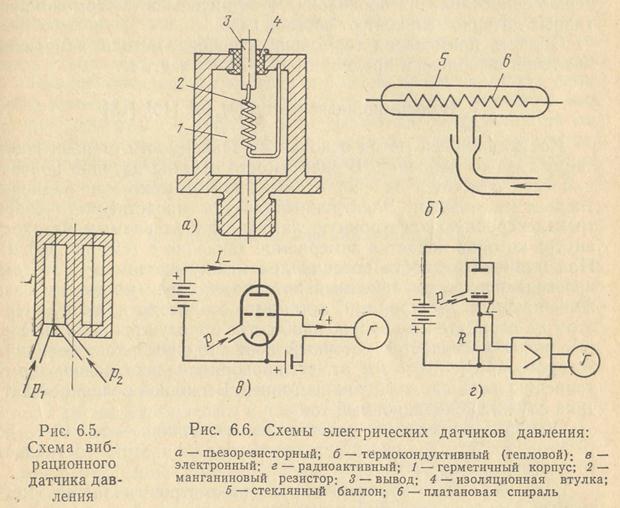

5. Пьезорезисторный метод [9]

Пьезорезисторный метод основан на зависимости электрического сопротивления проводника или полупроводника от величины воздействующего на него давления. На рис. 6.6, а изображена схема пьезорезисторного датчика давления, чувствительным элементом которого является манганиновая проволока диаметром 0,03—0,05 мм.

При подаче давления в 1000 кГ/см 2 сопротивление изменяется всего на 0,2%. Поэтому резисторные датчики с чувствительным проволочным элементом применимы для измерения очень высоких давлений (десятки тысяч атмосфер). Чувствительные полупроводниковые элементы (ферриты, керамические пьезоэлектрики и др.) обладают более высокой чувствительностью, чем проволочные, но их характеристики нестабильны и существенно зависят от температуры [4], [12].

6. Термокондуктивный метод [6], [10]

Термокондуктивный метод основан на зависимости теплопроводности газа от его абсолютного давления (при малых абсолютных давлениях). При протекании по проволоке (см. рис. 6.6,6) электрического тока, сила которого поддерживается постоянной, температура нагрева проволоки будет зависеть от теплопроводности окружающего газа, которая линейно изменяется в зависимости от давления в области малых давлений. Температуру проволоки можно измерять с помощью приваренной к ней термопары, если же применить материал с большим температурным коэффициентом, то о температуре нагрева можно судить по изменению сопротивления проволоки. Чувствительность термокондуктивных датчиков зависит от состава газа.

Область применения термокондуктивного метода измерения давления ограничена пределами 10ч-10

7. Ионизационный метод [3], [6], [10], [15]

Ионизационный метод основан на зависимости степени ионизации газа от давления. В зависимости от типа датчика ионизация газа создается за счет электронной эмиссии или радиоактивным излучением. Электронный датчик представляет собой трехэлектродную электронную лампу с накаливаемым катодом, внутрь которой подается измеряемое давление р (см. рис. 6.6, в). При наличии разности потенциалов между анодом и катодом, превышающей ионизационный потенциал газа, молекулы газа ионизируются электронами, летящими от катода к аноду. При этом на отрицательно заряженной сетке образуются положительные ионы и создается сеточный ионизационный ток, величина которого при р=10 -3 мм рт. ст. пропорциональна абсолютному давлению, если анодный ток постоянен. Выходной величиной датчика служит ионизационный ток.

Область применения электронного датчика — от 10 -3 до 10 -3 мм рт, ст., величина сеточного тока при этом составляет 10 -4

Разновидностью ионизационных манометров является магнитный электроразрядный манометр, отличающийся от рассмотренного выше отсутствием накала катода. Молекулы газа, давление которого измеряется, ионизируются свободными электронами, которые движутся с большой скоростью от катода к аноду, под влиянием высокого анодного напряжения от сотен до нескольких тысяч вольт. Для увеличения длины свободного пробега электронов (с целью повышения вероятности их столкновения с молекулами газа) между катодом и анодом создается магнитное поле, искривляющее траекторию движения электронов, которые движутся при этом по спирали. Сила тока газового разряда имеет сравнительно большую величину — сотни микроампер, и может быть измерена без предварительного усиления. Пределы измерения магнитных газоразрядных манометров 10 -6

Радиоактивный датчик давления отличается от электронного тем, что ионизация молекул газа создается под воздействием

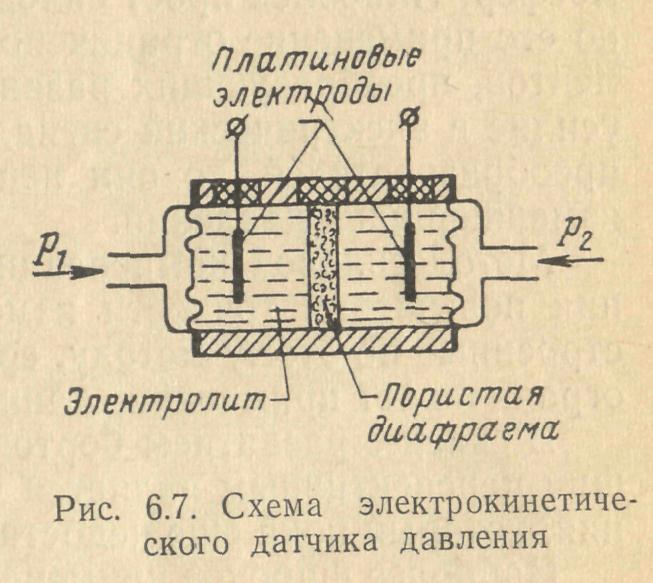

8. Электрокинетический метод [14]

Электрокинетический метод основан на возникновении электрокинетического потенциала полярной жидкости при ее перетекании через пористую диафрагму. Построенный по этому методу датчик давления (рис. 6.7), содержит диафрагму из керамики, помещенную внутрь цилиндрического объема, ограниченного двумя мембранами и заполненного полярной жидкостью (например, раствором йодистого калия с небольшой добавкой йода, отрицательные ионы которого являются носителями зарядов). При воздействии на мембраны разности давлений часть жидкости перетекает сквозь диафрагму, причем образуется разность потенциалов, снимаемая двумя платиновыми электродами, помещенными по обе стороны диафрагмы. Электрокинетические датчики применимы для измерения переменных давлений, так как при постоянном давлении перетекание жидкости через диафрагму с течением времени прекращается. Частотный диапазон измеряемого давления может быть от десятых долей до нескольких сотен герц, диапазон измеряемых давлений — от тысячных долей до десятков атмосфер. Недостатком электрокинетических датчиков, помимо невозможности измерения постоянных давлений, является большая температурная погрешность.

Оценим рассмотренные методы с точки зрения их применимости на летательных аппаратах.

Достоинством электрических методов, лежащих в основе кондуктометрических, пьезорезисторных, ионизационных (электронных, газоразрядных и радиоактивных) датчиков, является возможность преобразования давления в электрический сигнал без применения подвижных частей; однако этим датчикам присущи определенные недостатки, из-за которых они не находят широкого применения на летательных аппаратах: кондуктометрический и электронный датчики действуют лишь в области низких давлений, а пьезорезисторные — очень высоких; радиоактивные датчики обладают малой чувствительностью.

Из электрических методов измерения давления практическое применение имеет ионизационный метод; ионизационные датчики используются на космических летательных аппаратах для измерения малых давлений верхних слоев атмосферы.

Электрохимические датчики пока не находят практического применения, так как они непригодны для измерения медленно измеряющихся давлений и, кроме того, имеют большие температурные погрешности.

Электромеханические методы — силовой и пружинный — более пригодны для измерения давления на летательных аппаратах, так как позволяют строить датчики, действующие в широких пределах — от тысячных долей до сотен и даже тысяч атмосфер. Наиболее прост силовой метод прямого преобразования, но его применение ограничено из-за недостаточной точности элементов, преобразующих развиваемое чувствительным элементом усилие в электрический сигнал; что касается пьезоэлектрических преобразователей, то они непригодны для измерения медленно изменяющихся давлений.

Метод силовой компенсации более перспективен с точки зрения повышения точности измерения давления, но датчики, построенные по этому методу, сравнительно сложны, что несколько ограничивает применение данного метода.

В связи с развитием бортовых цифровых вычислительных машин перспективным является частотный метод измерения давления, который пока еще недостаточно проработан.

Наиболее широкое применение на летательных аппаратах всех классов нашел пружинный метод, обеспечивающий достаточно точное измерение давления в нужном диапазоне. Ниже рассматриваются более подробно пружинные манометры и датчики давления, а также электрические дистанционные манометры.

Источник