- 6. Реактивность организма и ее роль в патологии

- 6.2. Рекомендации к ответам

- 6.2.1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность

- 6.2.2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма

- 6. Реактивность организма и ее роль в патологии

- 6.2. Рекомендации к ответам

- 6.2.1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность

- 6.2.2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма

6. Реактивность организма и ее роль в патологии

6.1. Контрольные вопросы

1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность. 2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма. 3. Механизмы изменения реактивности организма и пути направленного на нее воздействия. 4. Патогенез парааллергических процессов типа феноменов Шварцмана и Санарелли. 5. Тахифилаксия, ее механизмы.

6.2. Рекомендации к ответам

6.2.1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность

Реактивность — свойство организма или его частей определенным образом реагировать на действие различных раздражителей. Это одно из основных, фундаментальных свойств живого. От реактивности в очень большой степени зависит приспособляемость организма к условиям среды, следовательно, его устойчи-

вость к действию патогенных факторов. Таким образом, реактивность в большой мере определяет, возникнет ли болезнь при встрече с болезнетворным фактором и как она будет протекать.

Реактивность может проявляться в форме нормергии, ди—зергии (извращенной реактивности), гиперергии и гип(ан)-ергии. В зависимости от механизма гип(ан)ергию делят на положительную и отрицательную. При положительной внешние проявления реакции снижены (отсутствуют) из-за наличия активной защиты, например, антимикробного или антитоксического иммунитета. При отрицательной — из-за того, что реагирующие структуры заторможены, угнетены, истощены или снижено количество клеточных рецепторов (или они отсутствуют) в результате их интернализации, связывания, инактивации, повреждения, генетических особенностей. Если в связи с отрицательной гип(ан)ергией обычным образом не вызываются или ослаблены патологические реакции или процессы, говорят о повышенной пассивной устойчивости (например, при электротравме в наркозе, нередко — при конституциональной антимикробной устойчивости).

Оценивать реактивность следует всегда по отношению к какому-то одному фактору, так как к разным воздействиям она может быть изменена в разных направлениях. Например, по отношению к одному антигену может иметь место специфическая гиперергия (аллергия), и в то же время по отношению к другому — положительная анергия (иммунитет). Так же дифференцированно нужно оценивать и устойчивость организма при изменениях реактивности. Например, в наркозе увеличивается пассивная устойчивость к действию электрического тока, но снижается активная устойчивость к кровопотере, к изменениям температуры среды. В условиях гипотермии отек легких, вызываемый хлорамином, течет легче, а адреналином — тяжелее.

6.2.2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма

Реактивность зависит от вида. Чем выше организовано животные, тем сложнее его реактивность, тем более развиты активные формы резистентности (например, воспаление, иммунитет, лихорадка, защитные рефлексы, поведенческие реакции). Пассивная резистентность при этом обычно снижается. Особенно резко пассивная устойчивость оказывается повышен-50

ной ко многим факторам во время зимней спячки, свойственной некоторым видам животных, а у человека — во время летаргического сна.

Реактивность зависит от пола. Например, вирус Биттнера вызывает рак молочной железы только у самок мъшей, а у самцов — при условии их кастрации и введения женских половых гормонов; мужчины менее устойчивы к ряду неблагоприятных воздействий, чем женщины.

Реактивность зависит от возраста. Например, дети до месячного возраста не заболевают эпидемическим паротитом, скарлатиной, даже если болеет кормящая их мать. У детей до трех месяцев и у старых людей активность ферментов, мета-болизирующих лекарственные препараты, снижена. Поэтому лекарства назначаются в этих случаях, как правило, в меньших дозах.

Некоторые особенности реактивности присущи группам людей. Например, темнокожие меньше чувствительны к канцерогенному действию солнечных (УФ) лучей. У светловолосых и имеющих группу крови А (II) чаще встречаются первичные неспецифические иммунодефициты (интерферон); у лиц со второй группой крови несколько выше заболеваемость ИБС и раком желудка. По-видимому, у них есть и какие-то преимущества перед другими.

Реактивность существенно зависит от конституции. Поэтому разные люди предрасположены к разным болезням, есть люди, никогда не заболевающие какой-либо инфекцией (конституциональная резистентность). Эта резистентность может зависеть от отсутствия на поверхности клетки химических радикалов, рецепторов, необходимых для фиксации микробов, или веществ, нужных для их развития, или от синтеза таких продуктов, которые мешают развитию инфекта. Формирование приобретаемого (реактивного) иммунитета также во многом зависит от конституциональных особенностей.

Существуют циклические изменения реактивности, связанные со сменой времен года, дня и ночи, нейрогормональными сдвигами (менструальный цикл). О важной роли циклов говорит, например, то, что смертность при ночных операциях втрое больше, чем при дневных.

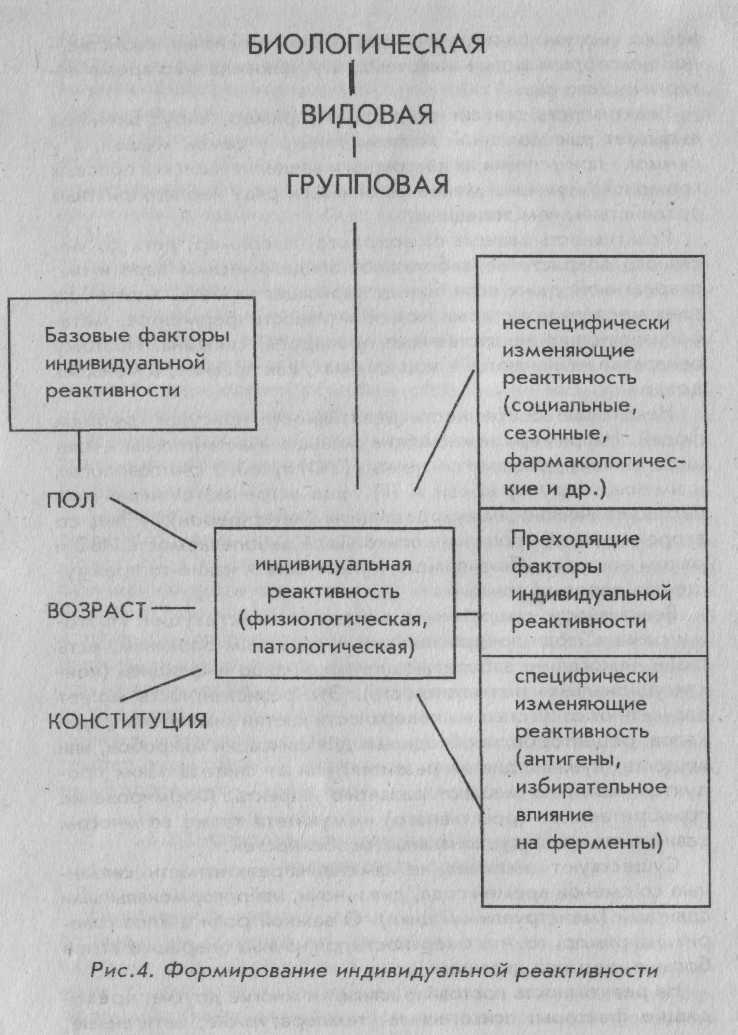

На реактивность постоянно влияют и многие другие, преходящие факторы: психогенные, температурные, антигенные, лекарственные и др. (рис. 4).

Таким образом, наследственное разнообразие людей в сочетании с постоянно меняющимися влияниями внешней среды на каждого человека создает бесчисленные варианты его реактивности и резистентности, от которых зависит возникновение и течение патологии.

6.2.3. Механизмы изменения реактивности организма и пути направленного на нее влияния

В основе реактивности организма, его систем и органов лежит реактивность клеток. На поверхности клетки существует высокореактивная микросреда — гликокаликс. Состояние этой среды, содержащей мембранные рецепторы, определяет способность клетки отвечать на раздражения. Поэтому все влияния, от которых зависит количество и состояние рецепторов, отражаются на реактивности клетки. Ими могут быть конституциональные особенности, нервные и гуморальные регулятор-ные влияния, повреждения. Наряду с этим, клеточная реактивность зависит и от разнообразных влияний на механизм передачи раздражения от рецепторов внутрь клетки, на субклеточные образования, в том числе и на генетический аппарат (подробнее см. раздел Повреждение клетки).

В механизмах изменения реактивности организма важнейшую роль играют:

Изменение функционального состояния нервной сис темы. Например, двигательная реакция на раздражение кожи в наркозе резко угнетается, а после введения стрихнина — рез ко возрастает. Другим примером измененной реактивности мо жет служить неадекватная реакция больного неврозом или пси хозом на словесное к нему обращение.

Изменения функции эндокринной системы. Известно, например, что при недостаточной функции надпочечников, щи товидной, поджелудочной железы тяжело текут многие сла бовирулентные инфекции, что при гиперфункции гипофизар- но-надпочечниковой системы (например, при стрессе), наобо рот, увеличивается устойчивость к ряду патогенных факторов.

Функция активных элементов соединительной ткёни. С ней связано возникновение иммунитета и аллергии, неспеци фическая защита организма, осуществляемая макро- и мик рофагами, и некоторые другие отправления. Для стимуляции этой функции академик А. А.Богомолец предложил антирети-

кулярную цитотоксическую сыворотку, которую, наряду с некоторыми другими препаратами (БЦЖ), продолжают успешно использовать.

4. Изменения обмена веществ. Известно, например, что при голодании слабо развиваются иммунитет и аллергия; стерто текут такие инфекции, как крупозная пневмония, менингит, дающие, однако, тяжелые осложнения.

Чаще встречаются сложные комбинации разных механизмов. Так, при влиянии на центральную нервную систему часто вовлекаются и эндокринная система, и обмен веществ, и активные мезенхимальные элементы.

Мощными рычагами изменения реактивности в целях увеличения резистентности организма являются психогенные влияния (психопрофилактика и терапия), вакцинация, такие неспецифические воздействия, как тренировки (мышечные, гипоксичес-кие, холодовые), также многие фармакологические препараты (нейротропные, эндокринные, вакцины и сыворотки, витамины и др.).

Источник

6. Реактивность организма и ее роль в патологии

6.1. Контрольные вопросы

1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность. 2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма. 3. Механизмы изменения реактивности организма и пути направленного на нее воздействия. 4. Патогенез парааллергических процессов типа феноменов Шварцмана и Санарелли. 5. Тахифилаксия, ее механизмы.

6.2. Рекомендации к ответам

6.2.1. Реактивность, ее значение для организма и формы проявления. Реактивность и резистентность

Реактивность — свойство организма или его частей определенным образом реагировать на действие различных раздражителей. Это одно из основных, фундаментальных свойств живого. От реактивности в очень большой степени зависит приспособляемость организма к условиям среды, следовательно, его устойчи-

вость к действию патогенных факторов. Таким образом, реактивность в большой мере определяет, возникнет ли болезнь при встрече с болезнетворным фактором и как она будет протекать.

Реактивность может проявляться в форме нормергии, ди—зергии (извращенной реактивности), гиперергии и гип(ан)-ергии. В зависимости от механизма гип(ан)ергию делят на положительную и отрицательную. При положительной внешние проявления реакции снижены (отсутствуют) из-за наличия активной защиты, например, антимикробного или антитоксического иммунитета. При отрицательной — из-за того, что реагирующие структуры заторможены, угнетены, истощены или снижено количество клеточных рецепторов (или они отсутствуют) в результате их интернализации, связывания, инактивации, повреждения, генетических особенностей. Если в связи с отрицательной гип(ан)ергией обычным образом не вызываются или ослаблены патологические реакции или процессы, говорят о повышенной пассивной устойчивости (например, при электротравме в наркозе, нередко — при конституциональной антимикробной устойчивости).

Оценивать реактивность следует всегда по отношению к какому-то одному фактору, так как к разным воздействиям она может быть изменена в разных направлениях. Например, по отношению к одному антигену может иметь место специфическая гиперергия (аллергия), и в то же время по отношению к другому — положительная анергия (иммунитет). Так же дифференцированно нужно оценивать и устойчивость организма при изменениях реактивности. Например, в наркозе увеличивается пассивная устойчивость к действию электрического тока, но снижается активная устойчивость к кровопотере, к изменениям температуры среды. В условиях гипотермии отек легких, вызываемый хлорамином, течет легче, а адреналином — тяжелее.

6.2.2. Факторы, определяющие индивидуальную реактивность организма

Реактивность зависит от вида. Чем выше организовано животные, тем сложнее его реактивность, тем более развиты активные формы резистентности (например, воспаление, иммунитет, лихорадка, защитные рефлексы, поведенческие реакции). Пассивная резистентность при этом обычно снижается. Особенно резко пассивная устойчивость оказывается повышен-50

ной ко многим факторам во время зимней спячки, свойственной некоторым видам животных, а у человека — во время летаргического сна.

Реактивность зависит от пола. Например, вирус Биттнера вызывает рак молочной железы только у самок мъшей, а у самцов — при условии их кастрации и введения женских половых гормонов; мужчины менее устойчивы к ряду неблагоприятных воздействий, чем женщины.

Реактивность зависит от возраста. Например, дети до месячного возраста не заболевают эпидемическим паротитом, скарлатиной, даже если болеет кормящая их мать. У детей до трех месяцев и у старых людей активность ферментов, мета-болизирующих лекарственные препараты, снижена. Поэтому лекарства назначаются в этих случаях, как правило, в меньших дозах.

Некоторые особенности реактивности присущи группам людей. Например, темнокожие меньше чувствительны к канцерогенному действию солнечных (УФ) лучей. У светловолосых и имеющих группу крови А (II) чаще встречаются первичные неспецифические иммунодефициты (интерферон); у лиц со второй группой крови несколько выше заболеваемость ИБС и раком желудка. По-видимому, у них есть и какие-то преимущества перед другими.

Реактивность существенно зависит от конституции. Поэтому разные люди предрасположены к разным болезням, есть люди, никогда не заболевающие какой-либо инфекцией (конституциональная резистентность). Эта резистентность может зависеть от отсутствия на поверхности клетки химических радикалов, рецепторов, необходимых для фиксации микробов, или веществ, нужных для их развития, или от синтеза таких продуктов, которые мешают развитию инфекта. Формирование приобретаемого (реактивного) иммунитета также во многом зависит от конституциональных особенностей.

Существуют циклические изменения реактивности, связанные со сменой времен года, дня и ночи, нейрогормональными сдвигами (менструальный цикл). О важной роли циклов говорит, например, то, что смертность при ночных операциях втрое больше, чем при дневных.

На реактивность постоянно влияют и многие другие, преходящие факторы: психогенные, температурные, антигенные, лекарственные и др. (рис. 4).

Таким образом, наследственное разнообразие людей в сочетании с постоянно меняющимися влияниями внешней среды на каждого человека создает бесчисленные варианты его реактивности и резистентности, от которых зависит возникновение и течение патологии.

6.2.3. Механизмы изменения реактивности организма и пути направленного на нее влияния

В основе реактивности организма, его систем и органов лежит реактивность клеток. На поверхности клетки существует высокореактивная микросреда — гликокаликс. Состояние этой среды, содержащей мембранные рецепторы, определяет способность клетки отвечать на раздражения. Поэтому все влияния, от которых зависит количество и состояние рецепторов, отражаются на реактивности клетки. Ими могут быть конституциональные особенности, нервные и гуморальные регулятор-ные влияния, повреждения. Наряду с этим, клеточная реактивность зависит и от разнообразных влияний на механизм передачи раздражения от рецепторов внутрь клетки, на субклеточные образования, в том числе и на генетический аппарат (подробнее см. раздел Повреждение клетки).

В механизмах изменения реактивности организма важнейшую роль играют:

Изменение функционального состояния нервной сис темы. Например, двигательная реакция на раздражение кожи в наркозе резко угнетается, а после введения стрихнина — рез ко возрастает. Другим примером измененной реактивности мо жет служить неадекватная реакция больного неврозом или пси хозом на словесное к нему обращение.

Изменения функции эндокринной системы. Известно, например, что при недостаточной функции надпочечников, щи товидной, поджелудочной железы тяжело текут многие сла бовирулентные инфекции, что при гиперфункции гипофизар- но-надпочечниковой системы (например, при стрессе), наобо рот, увеличивается устойчивость к ряду патогенных факторов.

Функция активных элементов соединительной ткёни. С ней связано возникновение иммунитета и аллергии, неспеци фическая защита организма, осуществляемая макро- и мик рофагами, и некоторые другие отправления. Для стимуляции этой функции академик А. А.Богомолец предложил антирети-

кулярную цитотоксическую сыворотку, которую, наряду с некоторыми другими препаратами (БЦЖ), продолжают успешно использовать.

4. Изменения обмена веществ. Известно, например, что при голодании слабо развиваются иммунитет и аллергия; стерто текут такие инфекции, как крупозная пневмония, менингит, дающие, однако, тяжелые осложнения.

Чаще встречаются сложные комбинации разных механизмов. Так, при влиянии на центральную нервную систему часто вовлекаются и эндокринная система, и обмен веществ, и активные мезенхимальные элементы.

Мощными рычагами изменения реактивности в целях увеличения резистентности организма являются психогенные влияния (психопрофилактика и терапия), вакцинация, такие неспецифические воздействия, как тренировки (мышечные, гипоксичес-кие, холодовые), также многие фармакологические препараты (нейротропные, эндокринные, вакцины и сыворотки, витамины и др.).

Источник