Способы регулирования коэффициента усиления.

В большинстве случаев используются такие способы:

1. Изменение К0 каскада за счёт изменения крутизны усилительного прибора. Например, за счёт изменения его режима работы. Это так называемая «режимная» регулировка. Например, можно подавать постоянное дополнительное смещение на базу транзистора или на второй затвор двухзатворного ПТ. Нарисовать схемы.

2. Изменение добротности или затухания контуров усилителей за счёт параллельного включения управляемых активных сопротивлений. Например, полевых или биполярных транзисторов, опторезисторов и т.д. Этот способ связан с ухудшением селективности. Нарисовать схемы.

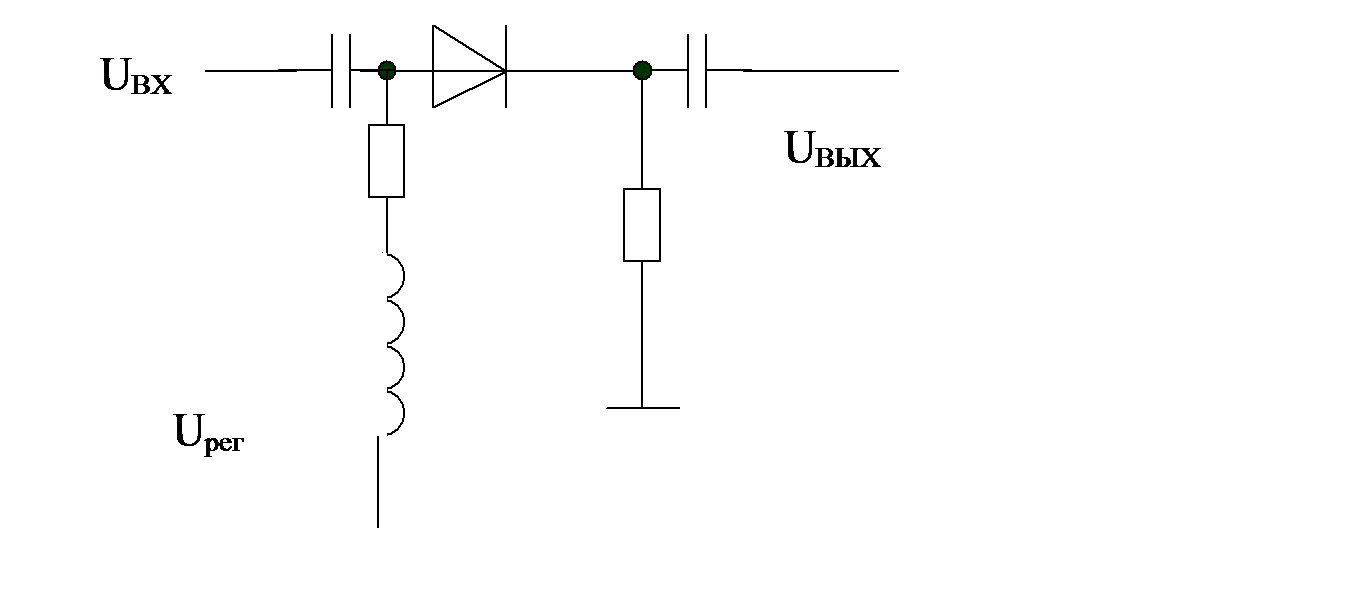

3. Используя электронно-управляемые аттенюаторы, включенные между каскадами. Описать как работает.

4. Импульсные регуляторы на основе ШИМ модуляции.

5. За счёт регулировки крутизны преобразования смесителя, путём изменения амплитуды напряжения гетеродина.

Система АРУ вносит искажения в закон амплитудной модуляции сигнала при его усилении. Искажения сигнала возникают в том случае, когда величина напряжения регулировки начинает изменяться в соответствии с законом модуляции входного сигнала, т.е. при недостаточной величине постоянной времени ФНЧ в цепи АРУ. Если же эту постоянную времени сделать слишком большой, то АРУ становится слишком инерциальной и не будет успевать отслеживать изменение уровня входного сигнала. При слишком малой постоянной времени происходит уменьшение коэффициента модуляции сигнала в области низких частот и возникают линейные искажения закона модуляции.

Для увеличения уровня подавления переменной составляющей в напряжении регулировки иногда применяют многозвенные ФНЧ. При высоком коэффициенте усиления усилителя АРУ и при большом входном сигнале это может привести к самовозбуждению системы. Самовозбуждение выражается в появлении ПАМ, поддерживаемой системой АРУ. Этот эффект можно значительно ослабить применяя усилители с экспоненциальной зависимостью К0 от Uрег. В случае применения однозвенного ФНЧ коэффициент усиления усилителя АРУ следует выбирать как можно больше, такая система не может самовозбудится.

В качестве меры эффективности АРУ используется отношение изменения выходного напряжения (в Дб) к отношению изменения входного напряжения (в Дб).

КАРУ= 70Дб/3Дб. Это означает – расшифровать.

При построении усилителей с АРУ импульсных сигналов, использование инерциальной АРУ малоэффективно, так как скважность импульсов и разброс их амплитуд могут быть очень велики. Поэтому используется быстродействующая система АРУ (БАРУ) постоянная времени фильтра такой системы сравнима с длительностью импульса. Из-за этого невозможно получить большую глубину регулирования, поэтому применяют последовательное включение большого числа каскадов с собственной АРУ в каждом.

Источник

СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕДАЧИ УСИЛИТЕЛЕЙ НА ОУ в устройствах на микросхемах

Эксплуатация ОУ в качестве усилителя слабых сигналов подразумевает возможность и необходимость направленно менять его параметры, подстраивая тем самым свойства технического устройства под нужды потребителя. В этой связи весьма актуальным вопросом эксплуатации ОУ была и остается проблема регулировки его коэффициента передачи в определенных пределах и по заданному закону.

Рис. 6.1. Схема усилителя на ОУ с плавно изменяемым коэффициентом передачи

Варианты способов регулировки коэффициента передачи и их сопоставительные характеристики в графическом представлении [6.1] приведены ниже.

Коэффициент передачи (усиления) усилителя на ОУ, рис. 6.1 [6.2], можно определить как

Рис. 6.2. Характеристики усилителя, рис. 6.1, при регулировке потенциометра R1,x — доля потенциометра R 7

Рис. 6.3. Схема усилителя на ОУ с квадратично изменяемым коэффициентом передачи

Коэффициент передачи (усиления) усилителя на ОУ, рис. 6.3, выполненного в виде двух последова-

тельно включенных каскадов (рис. 6.1) со сдвоенным потенциометром

R1, можно определить как:

Если включить последовательно несколько подобных каскадов, можно получить усилитель, выходное напряжение которого регулируется по закону

Рис. 6.4. Схема усилителя на ОУ со степенным изменением коэффициента передачи

где п — количество каскадов, рис. 6.4.

Регулировочные характеристики синхронно регулируемых 2-х, 3-х, 5-и и 10-и каскадных усилителей показаны на рис. 6.5.

Схема регулировки коэффициента передачи усилителя на ОУ, предложенная Вудвардом [6.3], показана на рис. 6.6. Коэффициент передачи

усилителя определяется как К =

Рис. 6.5. Регулировочные характеристики многокаскадных (п-2; п=3; п=5; п= 70) синхронно регулируемых усилителей, рис. 6.4

Коэффициент усиления усилителя на ОУ, рис. 6.7, можно определить как:

Рис. 6.6. Схема усилителя на ОУ с регулируемым коэффициентом усиления

Рис. 6.7. Вариант схемы включения регулятора усиления

Рис. 6.8. Характеристики усилителя, рис. 6.7, при регулировке потенциометра R3, х — доля потенциометра R3. R2/R1:

1 — 10;2 — 5;3 — 2;4 — 1

Частным случаем представленной на рис. 6.9 схемы является схема включения операционного усилителя с резистивным делителем в цепи обратной связи, рис. 6.7. Коэффициент передачи по модулю такого усилителя определяется как:

Рис. 6.9. Схема включения операционного усилителя с резистивным делителем в цепи обратной связи

Рис. 6.10. Характеристики усилителя, рис. 6.9, при использовании в качестве R3 потенциометра, х — доля потенциометра R3, где R3:

1 — 10; 2 — 20; 3 — 33,3; 4 —50; 5—100 кОм

При варьировании номиналов резисторов усилителя, в частности, при замене резистора R3 на потенциометр, можно получить серию характеристических кривых, рис. 6.10 (R1=R3; R2=R4=100 кОм). При х->Ю или при

R3->0 формула для определения К не применима, поскольку формально коэффициент передачи стремится к бесконечности;

Рис. 6.7 7. Схема усилителя Грэма с изменяемым коэффициентом усиления

В усилителе Грэма, рис. 6.11 [6.4,

6.5], коэффициент усиления К при регулировке потенциометра R1 изменяется в пределах от -п до п:

Рис. 6.Ί2. Регулировочные характеристики усилителя Грэма, х — доля потенциометра R7

где х — часть (доля) сопротивления потенциометра R1 между движком и общей шиной.

При условии

Так, например, при использовании в качестве DA1 усилителя LM741,

R1 = R2=10 кОму R3 = 11,11 кОму R4=100 кОМу т. е. при п-10, коэффициент передачи устройства при крайних положениях движка потенциометра R1 составляет 20 дБ (10 раз), а в его среднем положении падает до -67 дБ (зависит от точности подбора элементов схемы и в идеале стремится к нулю), рис. 6.12.

Поскольку регулировочная кривая усилителя почти симметрична, потенциометр R1 можно разделить на два равных по номиналу сопротивления, одно из которых — переменное.

Следует учитывать уникальную особенность устройства: в верхнем по схеме положении движка потенциометра R1 усилитель не инвертирует фазу входного сигнала, а в нижнем — инвертирует.

Это свойство усилителя Грэма можно использовать для балансировки противофазных сигналов в измерительной и преобразовательной технике.

Коэффициент усиления неинвертирующих усилителей (рис. 6.13, 6.14) определяется как К = 1+R2/R1. Это выражение справедливо при условии, что сопротивление источника сигнала стремится к нулю, входное сопротивление операционного усилителя и его коэффициент усиления при разомкнутой петле обратной связи (т. е. предельный) — к бесконечности.

Соответствующее выражение для инвертирующих усилителей, отличающихся только включением входов операционного усилителя, запишется так: К = -R2/R1. Знак минус означает сдвиг выходного сигнала на 180 град.

Рис. 6.16. Вариант выполнения усилителя со ступенчато изменяемым коэффициентом передачи

Рис. 6.15. Вариант схемы включения операционного усилителя с дискретно изменяемым коэффициентом передачи

Рис. 6.14. Вариант схемы неинвертирующего усилителя с плавно регулируемым коэффициентом усиления

Рис. 6,13, Схема неинвертирующего усилителя с плавно регулируемым коэффициентом усиления

Коэффициент передачи усилителя на основе ОУ (рис. 6.15 и 6.16) можно ступенчато менять, используя многопозиционный переключатель. Обычно этот коэффициент меняют в соотношении 1:10:100…, хотя могут быть использованы и иные соотношения, например, 1:2:4:8…

В схеме инвертирующего усилителя Бича с варьируемым коэффициентом усиления, рис. 6.17 [6.6], коэффициент передачи устройства регулируют, изменяя соотношение между сигналами, поступающими на входы операционного усилителя DA1.

Для реализации усилителя необходимо, чтобы R1=R3, R2=R4, тогда /у =-R2/Rl, точнее, KJ,C=-(R2-R4)/(R1+R4), RBX =(Rl+R3)/2.

Практически при R1 = R3 = 2 кОм, R2=R4=200 кОм коэффициент передачи усилителя на микросхеме 741 изменяется в пределах от 40 дБ (R4=0 кОм) до -40 дБ (R4=198 кОм)… -92 дБ (R4=200 кОм), рис. 6.18. При R4=100 кОм коэффициент передачи устройства близок к 1.

Регулировочный элемент в схеме усилителя Бича можно включить по несколько видоизмененному варианту, рис. 6.19 [6.7]. В приведенной схеме первый каскад усиления, выполненный на микросхеме DA1, обеспечивает коэффициент усиления (R2/R1+1)=20. Номиналы резисторов второго каскад, который, собственно, и обеспечивает регулирование коэффициента передачи в широком диапазоне от положительных до отрицательных значений, должны отвечать следующим соотношениям: R3=R4=R6=R5/2=R. Тогда коэффициент передачи каскада можно определить

как (1—R5/R)/2, а всего усиди- теля — 10(1—R5/R). График зависимости коэффициента передачи усилителя при изменении угла поворота движка потенциометра R5 приведен на рис. 6.20.

Рис. 6.17. Схема усилителя Бича с регулируемым коэффициентом передачи

Рис. 6.18. Регулировочные характеристики усилителя Бича, х — доля потенциометра R4

Преимуществом такого способа регулирования является строго линейная зависимость изменения коэффициента передачи от величины сопротивления регулировочного потенциометра.

Схему усилителя Бича (рис. 6.21) можно использовать и в качестве аналогового ключа. Коэффициент передачи ключа во включенном его

состоянии равен 1 (при условии R1=R2=R3=R4), размах входного сигнала не должен превышать 1,2 В.

Входное сопротивление ключа (и усилителя, рис. 6.17) определяется как (Rl+R3)/2.

Когда на вход Uynp поступает уровень логической единицы (2,4—4 В), транзистор VT1 насыщается и подключает резистор R4 к общей шине, в результате сигнал ослабляется на 70—90 дБ. Так, например, при R1=R2=R3=R4=100 кОм коэффициент ослабления входного сигнала составляет 70 дБ.

При поступлении на вход Uynp уровня логического нуля транзистор VT1 запирается, сигнал проходит на выход усилителя без потерь.

Коэффициент передачи усилителя Риттера, рис. 6.22 [6.8,6.9], можно определить из выражения:

где х — доля сопротивления R3, подключенная к неинвертирующего входа ОУ.

На рис. 6.23 приведена зависимость коэффициента передачи усилителя Риттера при регулировке потенциометра R3: кривая 1 — при R1=R2=1 кОм, R3=10 кОм, R4=100 кОм; кривая 2 — при R1=R2=R3=R4=1 кОм.

Упрощенный вариант схемы Риттера, представленный на рис. 6.22, 6.24, отличается отсутствием резистора R1 (рис. 6.22, Rl->>oo). Регулировочные характеристики усилителя приведены на рис. 6.25.

Хорошо известно, что коэффициент передачи операционного усилителя в типовом включении определяется как 1+R2/R3, т. е. ни при каких обстоятельствах не может быть ниже единицы. Сделать управляемый

аттенюатор с регулируемым коэффициентом передачи от 0 и выше удалось Ф. Енсену [6.10], который использовал сдвоенный потенциометр в выходных цепях усилителя, рис. 6.26, 6.27. Главным действующим элементом, регулирующий общий коэффициент передачи устройства, является сдвоенный потенциометр R3, R4, рис. 6.27. Потенциометр включен таким образом, чтобы при увеличении значения сопротивления потенциометра R3 доля напряжения, снимаемого с движка потенциометра R4, возрастала.

Рис. 6.25. Регулировочные характеристики упрощенного варианта усилителя Риттера

Рис. 6.24. Упрощенный вариант усилителя Риттера с регулируемым коэффициентом передачи

Отмечу, что подобное устройство можно было бы реализовать гораздо проще, применив в качестве регулятора всего один потенциометр.

Усилитель [6.8], представленный на рис. 6.28, позволяет при использовании одного потенциометра регулировать уровень выходного сигнала’ в пределах от -к до /с, дБ.

Коэффициент усиления неинвертирующего усилителя Кус можно определить как

Напряжение на выходе устройства

вый коэффициент передачи устройства, дБ, при условии R1=R4=R можно найти из выражения:

симость к(х) при R1=R4=R=2 кОм, R3=200 кОм (R2=l МОм). При R3»R и х=0,1—0,9 можно воспользоваться приближенной зависимостью:

Еще

и определяется как

усилителя приведены на рис. 6.31.

Синхронное и идеально согласованное изменение коэффициента передачи двухканального усилителя при использовании единственного органа управления — потенциометра возможно при построении усилителя по схеме, приведенной на рис. 6.32 [6.12].

Рис. 6.30. Схема усилителя Вудварда на двух ОУ

Рис. 6.37. Регулировочные характеристики усилителя, рис. 6.30, х — доля потенциометра R2, R1=R3

Рис. 6.32. Схема двухканального регулятора уровня сигнала с использованием одного потенциометра

Усилитель состоит из двух электрически не связанных узлов, состояние которых, однако, определяется положением движка потенциометра R5. Резистивные элементы схемы определены из условия: R1=R3=R10=R11=R; R2=R4=R12=Rg.

Коэффициент передачи верхнего по схеме узла определяется выражением

Для нижнего по схеме узла напряжение на выходе ОУ DA2 определяется как

отрицательной обратной связи ОУ DA3 (его коэффициент передачи на инвертирующий вход ОУ DA3 равен

на инвертирующем входе ОУ DA3 до

тирующем входе этой микросхемы напряжение равно UBx2, то, с учетом коэффициента передачи ОУ DA3, напряжение на выходе канала равно

Для обеспечения нулевого коэффициента передачи нижнего канала усилителя при крайнем верхним положении движка потенциометра R5 производят регулировку потенциометра R7.

Шустов М. А., Схемотехника. 500 устройств на аналоговых микросхемах. — СПб.: Наука и Техника, 2013. —352 с.

Источник