Каменные орудия и техника их изготовления

Для этой эпохи наиболее важными и характерными чертами можно считать широкое распространение призматической техники расщепления, виртуозную обработку кости и бивня, разнообразный набор орудий — около 200 различных типов.

Значительные изменения произошли в технике расщепления каменного сырья: опыт многих тысячелетий привел человека к созданию призматического нуклеуса, с которого скалывались заготовки относительно правильной формы, близкой к прямоугольной, с параллельными краями. Такая заготовка называется, в зависимости от размеров, пластиной или пластинкой, она позволяла наиболее экономно расходовать материал и служила удобной основой для изготовления разнообразных орудий. Заготовки-отщепы, не имеющие правильной формы, по-прежнему были широко распространены, но, будучи сколотыми с призматических нуклеусов, они становятся тоньше и сильно отличаются от отщепов более ранних эпох. Техника ретуширования в верхнем палеолите была высока и весьма разнообразна, что позволяло создавать рабочие края и лезвия разной степени приострения, оформлять различные контуры и поверхности изделий.

Орудия верхнего палеолита меняют свой внешний облик по сравнению с более ранними эпохами: они становятся меньше и изящней благодаря изменению форм и размеров заготовок и более совершенной технике ретуширования. Разнообразие каменного инвентаря сочетается со значительно большей устойчивостью форм изделий.

Среди всего многообразия орудий есть группы, известные по предшествующим эпохам, но появляются и получают широкое распространение новые. В верхнем палеолите существуют такие известные ранее категории, как зубчато-выемчатые орудия, скребла, остроконечники, скребки, резцы. Удельный вес некоторых орудий увеличивается (резцы, скребки), других, наоборот, резко уменьшается (скребла, остроконечники), а некоторые исчезают совсем. Орудия верхнего палеолита более узкофункциональны по сравнению с предшествующими эпохами.

Одним из важнейших и самых распространенных орудий верхнего палеолита был резец. Он был предназначен для резания твердых материалов, таких как кость, бивень мамонта, дерево, толстая кожа. Следы работы резцом в виде конических канавок отчетливо видны на многочисленных изделиях и заготовках из рога, бивня и кости со стоянок Западной и Восточной Европы. Однако в инвентаре некоторых археологических культур Сибири и Азии резцы отсутствуют, по-видимому, их функции выполняли другие орудия.

Скребки в верхнем палеолите были одной из самых массовых категорий орудий. Они обычно изготовлялись из пластин и отщепов и имели выпуклое лезвие, обработанное специальной скребковой ретушью. Размеры орудий и угол заострения их лезвий очень разнообразны, что обусловлено их функциональным назначением. На протяжении многих тысячелетий от мустье до железного века этот инструмент использовался для обработки шкур и кожи.

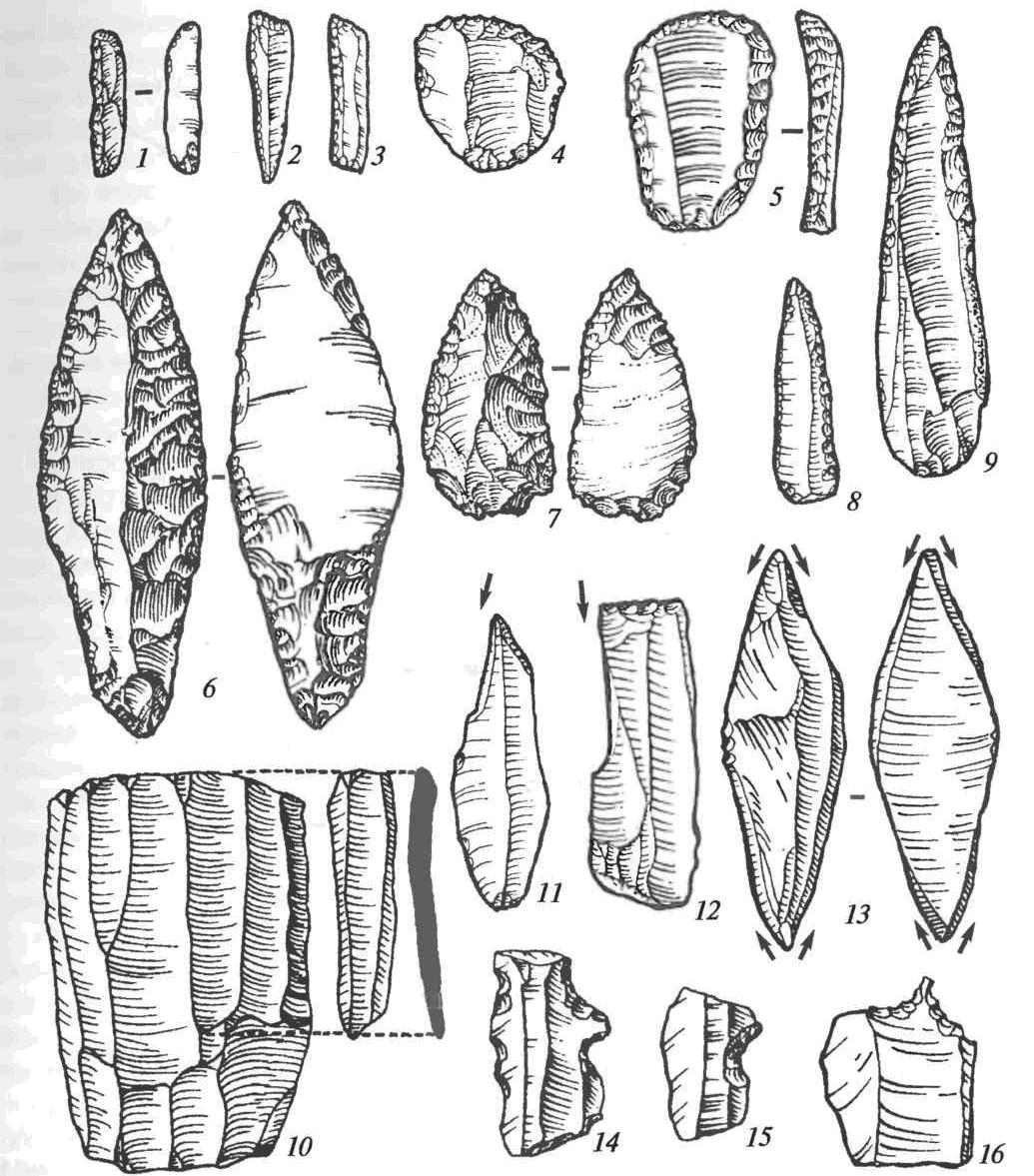

Каменные орудия верхнего палеолита:

1-3 — микропластинки с ретушью; 4, 5 — скребки; 6,7 — наконечники; 8, 9 — острия;

10 — призматический нуклеус со сколотой с него пластиной; 11-13 — резцы;

14, 15 — зубчато-выемчатые орудия; 16 — проколка

Скребками производилась одна из основных операций — мездрение, т.е. очистка шкур и кожи, без которой их нельзя было использовать ни для шитья одежды и обуви, ни для устройства кровли жилищ и изготовления различной тары (сумки, мешки, котлы и т.д.). Большое разнообразие пушнины и кож требовало соответствующего количества необходимых инструментов, что наглядно видно из археологических материалов.

В палеолите скребком чаще всего работали без рукоятки движениями «на себя», растягивая шкуру на земле и закрепляя ее колышками или расстилая на колене.

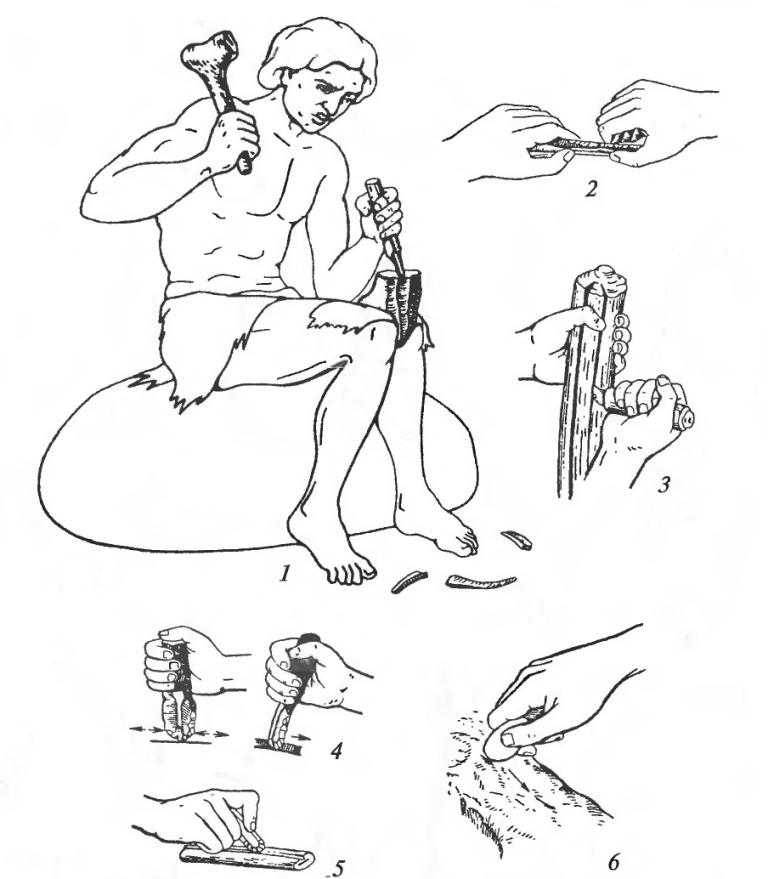

Изготовление и использование верхнепалеолитических кремневых орудий:

1 — раскалывание призматического нуклеуса; 2, 3 — работа резцом;

4-6 — употребление концевого скребка

Рабочий край скребков быстро изнашивался, но длина его заготовки обеспечивала возможность многократной подправки. После мездрения и обработки золой, в которой много поташа, шкуры и кожи сушились, а затем выминались с помощью костяных лопаточек и лощил, а кроили их ножами и резцами. Для шитья изделий из кожи и меха служили мелкие острия и проколки и костяные иглы. Небольшими остриями проделывали отверстия в коже, а затем скроенные фрагменты сшивались с помощью растительных волокон, жил, тонких ремешков и пр.

Острия не представляют собой единой категории, эти разнообразные орудия объединены одним общим признаком — наличием острого ретушированного конца. Крупные экземпляры могли использоваться для охотничьего вооружения в качестве наконечников копий, дротиков и стрел, но их же могли использовать для работы с грубыми и толстыми шкурами таких животных, как бизон, носорог, медведь, дикая лошадь, необходимыми при постройке жилищ и для других хозяйственных целей. Проколки представляли собой орудия с выделенным ретушью, относительно длинным и острым жальцем или несколькими жальцами. Жальцами этих орудий прокалывали кожу, отверстия потом расширяли при помощи проверток или костяных шильев.

Во второй половине верхнего палеолита появляются составные, или вкладышевые, орудия, которые, несомненно, были очень важным новым технологическим достижением. На основе призматической техники раскалывания человек научился делать правильные миниатюрные пластинки, очень тонкие и имеющие режущие края. Такая техника называется микролитической. Изделия, ширина которых не превышала одного сантиметра, а длина — пяти сантиметров, называют микропластинками. Из них изготовлялось значительное количество орудий, в основном — микроострия и четырехугольные микропластинки с притупленным ретушью краем. Они-то и служили вкладышами — составными частями лезвия будущего изделия. Вставляя ретушированные микропластинки в основу из дерева, кости или рога, можно было получить режущие лезвия значительной длины и разнообразной формы. Основу сложной формы можно было вырезать с помощью резцов из органических материалов, что было гораздо удобней и легче, чем делать такой предмет целиком из камня. Кроме того, камень достаточно хрупок и при сильном ударе орудие могло сломаться. При поломке составного изделия можно было заменить только поврежденную часть лезвия, а не делать его целиком заново, такой путь был гораздо экономичнее. Особенно широко этот прием применялся при изготовлении крупных наконечников копий с выпуклыми краями, кинжалов, а также ножей с вогнутыми лезвиями, которые употреблялись при сборе диких злаков жителями южных областей.

Характерной чертой орудийных наборов верхнего палеолита является большое количество комбинированных орудий — т.е. таких, где на одной заготовке (отщепе или пластине) располагалось два-три рабочих лезвия. Возможно, что это делалось для удобства и ускорения работы. Наиболее часто встречаются сочетания скребка и резца, скребка, резца и проколки.

В эпоху верхнего палеолита появились принципиально новые техники обработки твердых материалов —сверление, пиление и шлифование, однако только сверление применялось достаточно широко.

Сверление было необходимо для получения разнообразных отверстий в орудиях, украшениях и других бытовых предметах. Производилось оно с помощью лучкового сверла, хорошо известного по этнографическим материалам: в тетиву вставляли полую кость, под которую постоянно подсыпался песок, и при вращении кости высверливалось отверстие. При сверлении более мелких отверстий, таких как игольные ушки или дырочки в бусинах или раковинах, применялись кремневые сверла — каменные орудия небольшого размера с выделенным ретушью жалом.

Пиление применялось в основном для обработки мягких пород камня, таких как мергель или сланец. На статуэтках, сделанных из этих материалов, видны следы пиления. Каменные пилки — вкладышевые орудия, они делались из пластинок с ретушированным зубчатым краем, вставленных в твердую основу.

Шлифование и полирование чаще всего использовались при обработке кости, но иногда встречаются орудия, в основном массивные и, по-видимому, связанные с обработкой дерева, у которых лезвия обработаны с помощью шлифования. Более широкое применение эта техника приобретает в мезолите и неолите.

Дата добавления: 2014-12-16 ; просмотров: 4299 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Источник

ЛитЛайф

Жанры

Авторы

Книги

Серии

Форум

Рыбалов Л. Б.

Книга «Антропология. Хрестоматия»

Оглавление

Читать

Помогите нам сделать Литлайф лучше

В настоящее время выделяют следующие основные этапы в эволюции человека.

«Эволюция Homo sapiens — это эволюция всегонавсего одного из многих миллионов видов, живших на нашей планете. Чтобы понять этот процесс, а также эволюцию гоминид в целом, нужно взглянуть на них с точки зрения эволюции всей органической жизни.

Возраст Земли в настоящее время исчисляется в 4600 млн. лет. Весь этот промежуток времени — геологическое время — разделен на ряд периодов, характеризующих эволюцию климата Земли, ее географии и биологии (рис. 2.1). Каждому периоду соответствуют определенные геологические отложения и ископаемые остатки живых организмов, находящихся в установленных географических и стратиграфических соотношениях.

Для понимания эволюционных процессов нужно знать протяженность тех промежутков времени, в которые они происходили. Это означает необходимость учитывать несколько различных аспектов геологического времени. Один из них состоит лишь в том, что периоды геологического времени настолько продолжительны, что это выходит за рамки наших обычных представлений, даже если речь идет об относительно недавних эпохах. Например, самая последняя часть последней законченной геологической эпохи — поздний плейстоцен — это период протяженностью 115 000 лет, что более чем в 50 раз длиннее всей нашей письменной истории и эквивалентно по протяженности жизни 4600 поколений современных людей. Значение этих огромных промежутков времени становится еще более ощутимым, если речь идет о более ранних эпохах, таких, как плейстоцен в целом — почти 2 млн. лет, плиоцен — 3 млн. лет и миоцен — 20 млн. лет. […] Однако парадокс геологического прошлого заключается в том, что при всей грандиозности промежутков времени процессы жизни, происходившие внутри них, действовали на основе повседневных биологических закономерностей» (с. 32–33).

«Для разрешения проблемы происхождения и эволюции человека необходимо изучать костные остатки древнейших и древних людей в неразрывной связи с условиями жизни этих людей, со способами добывания средств к существованию и характером орудий производства. Антропология должна обращаться, таким образом, к результатам исследований геологов, палеонтологов, палеографов и археологов» (с. 213).

Археологи первый период в истории человечества называют Каменным веком, в котором выделяют три эпохи: палеолит, мезолит и неолит. Это разделение на эпохи, а также более дробное разделение палеолита на ранний, средний и поздний проводится на основании орудий производства, изготовленных человеком.

«Каменные орудия, образующие первичный материал ранней археологической летописи, по-разному классифицируются учеными в соответствии со способом их производства, различиями по характеру выполнения и функциональной значимостью. Одна из таких классификаций предложена Дж. Г. Д. Кларком (Clark, 1968), выделившим пять основных типов изготовления орудий (табл. 2.2). […]

| Способ производства | Характеристика | Название культуры | Распространение |

|---|---|---|---|

| Способ 1 | Простое прямое воздействие путем удара с получением отщепов и чопперов | Олдувайская | Начиная с раннего плейстоцена (особенно в Африке, но встречается повсеместно) |

| Способ 2 | Производство крупных отщепов с обильной ретушью; ручные рубила | Ашельская (шельская) (аббевильская) (карари) (нижний палеолит) | Ранний и средний плейстоцен, широко распространен в Африке, Европе и некоторых частях Азии |

| Способ 3 | Систематическая подготовка нуклеусов до производства отщепов | Мустьерская, леваллуазская (средний палеолит) | Начальные стадии позднего плейстоцена в Европе и Африке |

| Способ 4 | Производство ножевидных пластин с уменьшенной площадкой | Ориньякская, граветт (верхний палеолит) | На протяжении позднего плейстоцена во многих частях земного шара, особенно в Европе; различные культуры с различным распространением |

| Способ 5 | Производство микролитических отщепов и пластин с ретушьюВилтон, натуфийская, маглемозийская (мезолит и неолит) | Глобальное постплейстоценовое распространение и ограниченное присутствие в позднем плейстоцене |

Основная форма обработки камня заключалась в оббивке кусков камня с получением чопперов и отщепов с простым, но эффективным режущим краем (способ 1). Второй способ принципиально отличается от первого тем, что в процессе производства от нуклеусов отделяются значительно более крупные отщепы, которые затем подвергаются обработке ретушью. Преимущественная форма орудий — ручные рубила с характерной вторичной оббивкой по обеим сторонам. Технологический прогресс третьего способа состоит в подготовке нуклеусов до отделения от них отщепов. Этим достигалось получение отщепов определенного размера и формы, а также более эффективное использование сырья. Способ 3 в значительной мере сходен со способом 4, продолжающим традицию обработки нуклеусов, но производящим не отщепы, а длинные ножевидные пластины с редуцированными, почти точечными ударными площадками. Способ 5 также продолжает традицию миниатюризации каменных орудий, включая производство большого числа очень мелких пластин, как правило, отретушированных.

Следует подчеркнуть, что это технологическая, а не типологическая или хронологическая классификация, которая предназначена лишь для описания способов производства каменных орудий. Во многих археологических памятниках наблюдаются признаки использования не менее двух способов изготовления орудий, причем изменения могли происходить не обязательно в одном направлении. Однако, несмотря на все сложности, можно все же выделить отчетливые типы изменчивости технологических приемов.

Существует общая хронологическая тенденция в отношении указанных способов производства (рис. 2.16). […]

Рис. 2.16. Классификация ранних фаз первобытной истории, в связи с геологической и временной шкалой и технологическими приемами (см. табл. 2.2.) (Isaac, 1972, р. 384, с изменениями)» (с. 59–63).

Ранние этапы эволюции человекообразных обезьян, которые привели в конце концов к человеку, а также к современным человекообразным обезьянам, реконструируются с большим трудом. Основная причина — малое количество и фрагментарность находок в древних слоях (более 8—10 млн. лет). Многие антропологи на основании анализа нескольких находок ставят в основании филогенетического ствола человека древних человекообразных обезьян — дриоптековых.

«В этой книге вымершие Dryopithecinae рассматриваются как одно из трех подсемейств, образующих семейство Hominidae (в два других подсемейства входят крупные человекообразные обезьяны, человек и вымершие «почти люди»). […]

Dryopithecinae («древесные обезьяны») — это ранние человекообразные обезьяны, которые, вероятно, появились в Африке в миоцене и пришли в Европу во время пересыхания доисторического моря Тетис. Группы этих обезьян лазали по дубам и субтропическим деревьям и раскачивались на их ветвях. Они, кажется, питались плодами, поскольку их коренные зубы, покрытые тонким слоем эмали, не были приспособлены для пережевывания грубой пищи. Относящийся к этому подсемейству Dryopithecus, живший 11,5–9 миллионов лет назад, может считаться наряду с африканским Kenyopithecus […] одним из ранних представителей семейства Hominidae. […]

Источник