Способы использования земель подлежащих управлению устойчивого землепользования

Проведение землеустройства регулируется следующими нормативными правовыми актами: Земельным кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»; постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2009 № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»; постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 688 «Об утверждении Правил установления на местности границ объектов землеустройства»; приказом Минэкономразвития России от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве» землеустройство – мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, для обеспечения их традиционного образа жизни (внутрихозяйственное землеустройство).

Правила предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15, 15(1), 15.2 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532.

Землеустройство проводится по инициативе уполномоченных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев или по решению суда.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели могут проводить любые виды работ по землеустройству без специальных разрешений, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Объектами землеустройства являются территории субъектов Российской Федерации, территории муниципальных образований, а также части таких территорий.

Землеустройство проводится в обязательном порядке в случаях:

- установления или изменения границ объектов землеустройства;

- выявления нарушенных земель, а также земель, подверженных водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, загрязнению отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражению и другим негативным воздействиям;

проведения мероприятий по восстановлению и консервации земель, рекультивации нарушенных земель, защите земель от эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения отходами производства и потребления, радиоактивными и химическими веществами, заражения и других негативных воздействий.

Основаниями проведения землеустройства являются:

- решения федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления о проведении землеустройства;

- договоры о проведении землеустройства;

- судебные решения.

Сведения о границах муниципальных образований и границах между субъектами РФ, являющихся объектами землеустройства, подлежат внесению в Единый государственный реестр недвижимости в порядке межведомственного информационного взаимодействия, установленном статьей 32 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

В соответствии с Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии, утвержденным постановлением Правительства РФ от 01.06.2009 № 457, Росреестр:

- осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства;

- организует проведение землеустройства в соответствии с решениями федеральных органов государственной власти.

Источник

Способы использования земель подлежащих управлению устойчивого землепользования

ЗК РФ Статья 1. Основные принципы земельного законодательства

Перспективы и риски арбитражных споров и споров в суде общей юрисдикции. Ситуации, связанные со ст. 1 ЗК РФ

Споры в суде общей юрисдикции:

1. Настоящий Кодекс и изданные в соответствии с ним иные акты земельного законодательства основываются на следующих принципах:

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Федерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю;

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде;

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно которому при осуществлении деятельности по использованию и охране земель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни человека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье человека, даже если это потребует больших затрат;

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на землю, согласно которому граждане Российской Федерации, общественные организации (объединения) и религиозные организации имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать воздействие на состояние земель при их использовании и охране, а органы государственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые установлены законодательством;

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 03.10.2004 N 123-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами;

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или запрещается в порядке, установленном федеральными законами. Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или умаление значения земель других категорий;

(в ред. Федеральных законов от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

7) платность использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к определенной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства;

(в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 141-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

9) разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации, собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований, согласно которому правовые основы и порядок такого разграничения устанавливаются федеральными законами;

10) дифференцированный подход к установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы;

11) сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.

При регулировании земельных отношений применяется принцип разграничения действия норм гражданского законодательства и норм земельного законодательства в части регулирования отношений по использованию земель, а также принцип государственного регулирования приватизации земли.

2. Федеральными законами могут быть установлены и другие принципы земельного законодательства, не противоречащие установленным пунктом 1 настоящей статьи принципам.

Источник

Основные факторы формирования устойчивого землепользования сельскохозяйственных организаций

Дата публикации: 16.03.2016 2016-03-16

Статья просмотрена: 2161 раз

Библиографическое описание:

Березко, О. В. Основные факторы формирования устойчивого землепользования сельскохозяйственных организаций / О. В. Березко, С. А. Кочубей. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2016. — № 6.3 (110.3). — С. 7-10. — URL: https://moluch.ru/archive/110/27236/ (дата обращения: 19.11.2021).

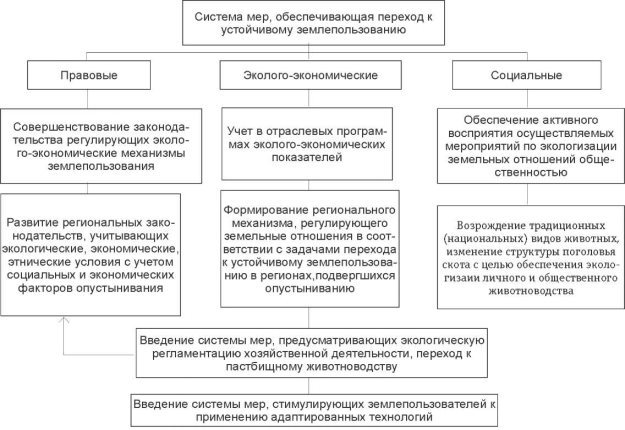

В статье освещена система мер, обеспечивающих переход к устойчивому землепользованию, выделены основные принципы устойчивого землепользования в региональном аспекте.

Ключевые слова: Устойчивое землепользование, почвенное плодородие

В современных условиях продолжают действовать устаревшие концепции организации и управления земельными ресурсами, которые не ориентированы на устойчивое землепользование. В связи с этим, стратегия экстенсивного землепользования (необоснованное дробление земельных массивов, сокращение ценных сельскохозяйственных угодий и поголовья животных, увеличение площадей пашни, пастбищ, преобладание монокультуры, резкое сокращение внесения органических удобрений), а также игнорирование научных рекомендаций по эффективному использованию земель, продолжающаяся политика борьбы с последствиями деградации земель, а не с ее причинами; несовершенная нормативная основа, отсутствие экономических механизмов стимулирования новых хозяйствующих субъектов на земле. Кроме того, отсутствие в действующей стратегии использования земельных ресурсов экологической составляющей, отсутствие концепции экологизации сельского хозяйства и мелиорации земель, нестабильность государственной структуры и системы управления земельными ресурсами являются причинами сохранения и углубления кризисной эколого-экономической ситуации.

Земельные ресурсы, являясь одним из главных природных достояний должны стать основой стабильного и устойчивого развития АПК, кладовой жизнеобеспечения населения и поддержания экологического равновесия в аграрной сфере. Однако, нарастание деградационных процессов в земельных ресурсах предопределило причины многих отрицательных последствий:

— социальных — это ухудшение качества продуктов питания, роста заболеваемости людей, миграции населения в экологически неопасные районы;

— экономических — снижение устойчивости продуктивности земель и эффективности земледельческого труда, снижение материальных ресурсов на земельные улучшения, обнищание сельскохозяйственных предприятий;

— экологических — снижение плодородия почв, загрязнение земель, их деградация и т. д.

Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий за последние годы показывает, что проведённая реорганизация хозяйств пока слабо влияет на общий уровень эффективности их производства [5,7,9], а реорганизация, не подкрепленная соответствующим макроэкономическим развитием, проводимая при наличии диспаритета цен (цены на средства производства росли в 5 раз быстрее, чем цены на продукцию сельского хозяйства) в значительной мере сдерживает рост эффективности аграрного сектора экономики.

Переход к устойчивому развитию предполагает формирование механизма эффективного землепользования как на общероссийском, так и региональном уровнях с социально-эколого-экономической ориентацией и при обязательной поддержке государства.

Одновременно с этим эффективное землепользование должно стать неотъемлемой составной частью агроэкосистемы, эколого-социально-экономического направления, основой охраны окружающей природной среды и здоровья человека. Кроме того, использование земельных ресурсов в интересах, как экономического развития, так и экологического благосостояния населения в значительной степени зависит от государственного регулирования земельных отношений.

Для решения проблем повышения эффективности землепользования следует:

— потенциал сельскохозяйственной науки направить на создание энерго- и ресурсосберегающие технологии, направленные на снижение потребности в дополнительных территориях;

— при правильной постановке задач, возможно целенаправленное поддержание интереса всех хозяйствующих субъектов и каждого гражданина к повышению экологической мотивации, что является одним из условий перехода к устойчивому развитию аграрной экономики;

— обеспечить демографическую ситуацию в России и ее регионах с учетом развития сельскохозяйственных отраслей;

— создать необходимые организационно-хозяйственные социо-эколого- экономические, правовые и другие условия для перехода к устойчивому развитию.

Суть перехода аграрной сферы к формированию устойчивого землепользования должна заключаться в осознании всеми субъектами земельных отношений, включая государство, землевладельцев и землепользователей, а также граждан, что причиной спада сельскохозяйственного производства оказались постоянный необоснованный земельный передел и экологический предел возможностей земельных ресурсов.

Основой формирования устойчивого землепользования также должно стать строгое соблюдение сложившихся соотношений между нарушенными и ненарушенными хозяйственной деятельностью территориями. Ненарушенные территории необходимо рассматривать стабилизационным, нейтрализующим антропогенные воздействия на ландшафт фактором.

В этой связи, для усиления стабилизационного эффекта предлагается введение запрета на любое использование таких территорий за исключением ведения традиционного хозяйства малыми коренными народами, проживающими на этих территориях [4, 7,9,11,13].

Для создания механизма формирования устойчивого землепользования очень важным звеном является процесс увеличения (расширения) категории земель природоохранного назначения за счёт образования новых заповедников, заказников, национальных парков. Ужесточение отводов земель, сокращение сельскохозяйственных территорий в междуречьях, в лесостепной и степной зонах необходимо рассматривать как сохранение ключевых территорий с чистой водой и низкой заболеваемостью населения. Условием формирования этого механизма является экологизация закона о земле.

В содержание механизма формирования устойчивого землепользования должен лечь жесткий принцип — использование в хозяйственной деятельности только староосвоенных, уже нарушенных территорий с достаточно развитой инфраструктурой, жилым фондом, трудовыми ресурсами. Соблюдение этого принципа позволит обеспечить экологическую регламентацию к применяемым технологиям.

Вопрос оптимального соответствия между состоянием земельных ресурсов и правовым режимом их использования существенно затрагивает земли сельскохозяйственного назначения. Избыточность земель, находящихся в аграрной сфере, их нерациональное использование и низкая эффективность в производстве сельскохозяйственной продукции при огромных энергозатратах — явные причины, тормозящие процесс перехода аграрной сферы к ее устойчивому развитию и формированию эффективного землепользования.

Одним из принципов, действующих в механизме устойчивого землепользования, является получение максимально возможной массы сельскохозяйственной продукции с единицы земельной площади. Соблюдение этого принципа возможно при наличии базы «зелёной революции»: новых сортов растений и пород скота, научно обоснованного применения удобрений и средств защиты растений и освоением правильных систем земледелия.

В этом плане созвучна проблематике рассматриваемого вопроса концепция экологического каркаса, под которым понимается «введение определённой системы землепользователей, имеющих особый статус» [1,3]. Согласно этой концепции, такие земли должны находиться в регламентированных и щадящих видах использования, причём для каждого участка должен быть определён свой отдельный режим использования, исходя из его роли в поддержании экологической стабильности, как окружающей местности, так и всей территории региона.

Правовым принципом механизма устойчивого землепользования является взаимодействие и совместное развитие земельного и экологического законодательства, обеспечивающего эффективную регулятивную деятельность в системе эффективного землепользования.

Необходимо отметить, что большая часть проблем, возникающих в процессе создания механизма формирования устойчивого землепользования, определяются несовершенством эколого-экономических отношений в землепользовании, игнорированием экосистемных подходов в использовании земельных ресурсов, экстенсивным (истощительным) ведением сельскохозяйственного производства, несовершенной системой мониторинга земель, интегрирующей в себе эколого-экономические показатели, отсутствие методологии экологизации земельных отношений [7,8,9,10,11,12,13,14,15].

Среди проблем, которые предстоит решить в процессе перехода аграрной сферы к устойчивому землепользованию можно выделить такие, как воспроизводство почвенного плодородия, введение механизма стимулирования землепользователей, усиление народно-хозяйственной значимости земельных ресурсов в решении социальных и экономических задач в АПК соответствующего региона, учёт исторически традиционных форм землепользования, введение экологических пределов при использовании земель, пригодных для каждого собственника земли и с учетом изложенных принципов формирования устойчивого землепользования, сформулирована общая структура перехода к устойчивому землепользованию (рис. 1.) [16].

Таким образом, создание механизма формирования устойчивого землепользования в региональном аспекте, учитывающего основные его принципы, можно представить в виде следующих направлений:

1. Экологизация производственных процессов по использованию земель сельскохозяйственного назначения.

2. Создание оптимизационной структуры земельного фонда с учетом предотвращения процессов опустынивания и деградации земель, поиск обеспечения рационального соотношения между земельными ресурсами и режимом их использования.

3. Восстановление утраченного ведения животноводческих отраслей, способствующих организации рационального землепользования.

4. Организация работ по защите земель от дальнейшего разрушения и различного вида деградаций и загрязнений.

5. Формирование и реализация в рамках региональных территориальных образований программ по повышению плодородия земель, предусматривающих определение:

— принципов минимизации антропогенного воздействия на земельные ресурсы и поэтапная ликвидация негативных последствий;

— принципов дифференцированного подхода к проведению природоохранных мер, позволяющих сконцентрировать усилия и ресурсы на повышение плодородия почв и в целом эффективности аграрного землепользования.

- Данилов-Данильян В. И., Кондратьев К. Я., Лосев К.С Ушаков С. А. Концепция развития мировой системы — проблема выбора // Евразия: экологический мониторинг. — 2006. — № 2(33). — С. 2–8.

- Коломейченко А. С., Польшакова Н. В. Повышение эффективности использования земельных ресурсов на основе методов математического моделирования // Научное мнение. 2013. № 5. С. 179–184.

- Коломейченко А. С., Польшакова Н. В. Эколого-экономическая эффективность использования земельных ресурсов. В сборнике: Стратегия устойчивого развития экономики в динамичной конкурентной среде. Материалы Международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2011. С. 383–386.

- Лойко П. Ф. Проблемы земельных преобразований в России на рубеже XXI века // Использование и охрана природных ресурсов России. — 2010. — № 2. — С. 52–61.

- Лосев К. С. На пути к устойчивому развитию. // Зелёный мир. — 2005. — № 17. — С. 8–10.

- Миндрин А., Леппке О. Организация сельскохозяйственного землепользования АПК: экономика, управление. 2008. № 5. С. 2–10.

- Польшакова Н. В. Концептуальные основы формирования эффективного и устойчивого землепользования. В сборнике: Вопросы образования и науки: теоретический и методический аспекты. Сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-практической конференции: в 7 частях. Тамбов 2012. С. 91–93.

- Польшакова Н. В. Основные направления повышения эффективности земледелия в Орловской области. В сборнике: Теоретические и прикладные проблемы науки и образования в 21 веке. Сборник научных трудов по материалам Международной заочной научно-практической конференции: в 10 частях. Тамбов 2012. С. 116–118.

- Анализ эффективности использования земельных ресурсов Орловской области на основе инновационных технологий Польшакова Н. В., Коломейченко А. С. Управление экономическими системами: электронный научный журнал. 2015. № 11 (83). С. 10.

- Польшакова Н. В. Повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов (на материалах сельскохозяйственных предприятий Курской области) диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Курск, 2004.

- Польшакова Н. В., Коломейченко А. С. Значение производственного потенциала в устойчивом развитии агропромышленного комплекса орловской области. Экономические и гуманитарные науки. 2013. № 7 (258). С. 101–107.

- Польшакова Н. В., Коломейченко А. С. Оценка эффективности использования производственного потенциала Орловской области. В сборнике: Стратегия устойчивого развития экономики в динамичной конкурентной среде. Материалы Международной научно-практической конференции. пос. Персиановский, 2011. С. 89–94.

- Рид Э. Аналитическое заключение по «Проекту приватизации и реорганизации сельскохозяйственных предприятий в России». — М: 2009. — 37 с,

- Социально-экономический анализ результатов реорганизации сельскохозяйственных предприятий. — М: Энциклопедия российских деревень. — 2010. — 187 с.

- Экономические исследования: анализ состояния и перспективы развития. Баклакова В. В., Беклемешев В. П., Бирюков А. Н., Вертакова Ю. В., Ветрова В. Д., Винькова H. A., Гасанов И. Г. О., Глущенко О. И., Голощапова Л. B., Горностаева Ж. В., Клевцова М. Г., Краснобокая И. А., Кулиш Н. В., Миронец E. B., Нестерова Л. Г., Пастюк A. B., Положенцева Ю. С., Польшакова Н. В., Сорокина Ю. В., Стовбыра Т. В. и др. Воронеж, 2014. Том 34.

- Яковлев А. С. Роль социальной сферы в формировании постиндустриального общества в России./А. С. Яковлев. — дисс. на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спец. 08.00.01 — Экономическая теория, 2012, 192с.

Источник