- В своей великой и несомненной мудрости: как исполняются решения КС

- Противоречит или нет: что может КС

- «С поразительной быстротой вошло в жизнь»: решения КС, которые исполнили

- Суды: исполнять нельзя, игнорировать

- Законодатель: поправки, которых нет

- Мнение экспертов

- Решение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. «Об информации об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации»

- ГАРАНТ:

В своей великой и несомненной мудрости: как исполняются решения КС

Судья Тверского суда Станислав Минин 5 сентября огласил приговор 34-летнему Константину Котову. Программиста из Москвы осудили на четыре с половиной года колонии общего режима. Суд признал Котова виновным в неоднократном нарушении правил проведения общественных мероприятий (ст. 212.1 УК).

В 2017 году по ст. 212.1 УК высказывался Конституционный суд. Он признал норму конституционной, но объяснил, как следует её правильно применять. Ответственность по этой статье возникает только за действия, которые нанесли вред здоровью, имуществу или создали реальную угрозу его причинения, разъяснил КС. Такое толкование сильно затруднило применение нормы – около двух лет по ней не выносили обвинительные приговоры.

Противоречит или нет: что может КС

По жалобе на соответствие той или иной норме Конституции судьи КС могут:

- признать норму конституционной, не найдя противоречия;

- признать норму конституционной, но определить, каким именно образом её нужно применять (как в случае со ст. 212.1 УК);

- признать норму полностью или частично неконституционной.

Применять норму именно в том смысле, который выявил КС, – это задача судов. Решения, которые признают норму неконституционной, адресованы в большей степени законодателю, который должен принять поправки в закон, и кабмину, который в течение шести месяцев должен внести их проект в Госдуму. Пока изменения не внесут, Конституционный суд может установить правила разрешения дел по оспоренной статье. Такие предписания уже обязаны выполнить суды.

После приговора Котову учёные-юристы России направили председателю КС Валерию Зорькину открытое письмо. Среди 21 автора обращения – экс-судья ЕСПЧ Анатолий Ковлер, члены СПЧ Анита Соболева и Илья Шаблинский, а также заведующий кафедрой конституционного права НИУ ВШЭ Михаил Краснов.

Юристы сказали, что решение Тверского суда «явно» не соответствует позиции КС. Они предложили Зорькину выступить с посланием к Федеральному собранию. «Это стало бы первым посланием Конституционного суда, основанным на анализе исполнения, а вернее, неисполнения его решения по конкретному делу», – подчеркнули авторы обращения.

«С поразительной быстротой вошло в жизнь»: решения КС, которые исполнили

Иногда позиция КС по оспоренной норме прослеживается в решениях судов уже через пару месяцев после её публикации. Так, в 2017 году КС подтвердил, что каждый суд обязан самостоятельно оценивать законность нормативного акта, который он применяет в деле (Постановление КС от 6 декабря 2017 года № 37-П).

«Уже за первый год после принятия постановления только в базе «Консультант Плюс» появилось не меньше десятка актов судов проверочных инстанций, которыми отменялись судебные решения нижестоящих судов лишь потому, что те такую проверку отказались осуществить», – отметил один из сотрудников КС.

Например, на таком основании уже через месяц после публикации решения КС Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил постановления нижестоящих инстанций по делу № А74-2752/2015.

В другом случае Верховный суд сослался на постановление КС уже через неделю после его принятия (дело № 5-КГ18-152). Ст. 208 ГК разрешает суду индексировать присуждённую сумму, если она выплачена с задержкой. В 2018 году Конституционный суд признал норму частично неконституционной, поскольку она не содержит критериев индексации (Постановление КС от 23 июля 2018 года № 35-П).

ВС отказал в кассационной жалобе заявителю, который пытался оспорить решения нижестоящих инстанций о взыскании с него доплаты по ст. 208 ГК (дело № 5-КГ18-152). Подход, при котором взыскать деньги нельзя из-за отсутствия критериев для индексации в правовом регулировании, противоречит позиции КС, указали в гражданской коллегии.

Иногда и законодатель оперативно реагирует на предписание КС и принимает необходимые поправки. В июне 2018 года КС по жалобе супругов из Подмосковья признал, что ВИЧ-положительные граждане в определённых случаях могут усыновлять детей (Постановление КС от 20 июня 2018 года № 25-П). Например, если ребёнок уже проживает вместе с ВИЧ-инфицированным усыновителем, юридическое оформление их отношений не увеличит угрозу здоровью ребенка, пояснил КС.

Уже через полгода дело супругов-заявителей пересмотрели, усыновить ребёнка им разрешили. Такое же решение по аналогичному делу вынес суд в Красноярске всего через четыре месяца после постановления КС. Законодатель поправки в Семейный кодекс принял не менее оперативно, а уже в мае 2019-го их подписал президент.

Суды: исполнять нельзя, игнорировать

Не все позиции Конституционного суда так быстро перенимают другие инстанции. Два года назад КС по жалобе Александра Дубовца признал ч. 1 ст. 302 ГК («Истребование имущества от добросовестного приобретателя») частично неконституционной.

Заявитель купил квартиру. Спустя семь лет жильё у Дубовца истребовал суд по иску московских властей: недвижимость оказалась выморочной (перешло государству из-за отсутствия наследников). При этом все данные о сделках с ней содержались в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то есть государство признавало их законными, отметил заявитель.

Обычно запись в ЕГРН для изъятия имущества значения не имеет. Но это правило не должно работать, если спорное имущество является выморочным жильём и власти не зарегистрировали своё право на него в ЕГРН, говорится в Постановлении КС от 22 июня 2017 года № 16-П.

15 февраля этого года глава Совета по правам человека Михаил Федотов раскритиковал политику московских властей по изъятию квартир у добросовестных приобретателей. Правозащитник заявил, что Москва продолжает участвовать в таких судебных процессах. На тот момент власти, по данным Федотова, уже выиграли 12 дел и добивались исполнения решений о выселении.

Такие действия противоречат позиции КС, подчеркнул глава СПЧ.

В своём Постановлении от 16 июля 2015 года № 23-П Конституционный суд по жалобе Сергея Махина разъяснил смысл норм о содержании под стражей (ст. 109, ст. 237 УПК). Заявитель посчитал, что эти статьи позволяют судам возвращать уголовные дела в прокуратуру, а обвиняемых при этом оставлять под арестом, даже если срок заключения превысил допустимый предел.

Судьи КС объяснили, что произвольно продлить арест в таком случае нельзя, только если сохранились условия для этой меры пресечения. Срок содержания под стражей должен быть разумным, а дело Махина, который пробыл в СИЗО четыре года на момент обращения в КС, следует пересмотреть, сказано в постановлении.

Махин обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре его дела Президиумом ВС. Но ВС посчитал, что постановление КС о раскрытии смысла нормы не относится к вновь открывшимся обстоятельствам, и в пересмотре заявителю отказал.

Законодатель: поправки, которых нет

«КС влияет на судебную практику в основном через изменения законодательства, но не непосредственно: ссылки на позиции КС в судебных решениях – это экзотика», – рассказывает доцент факультета права НИУ ВШЭ Ирина Алебастрова.

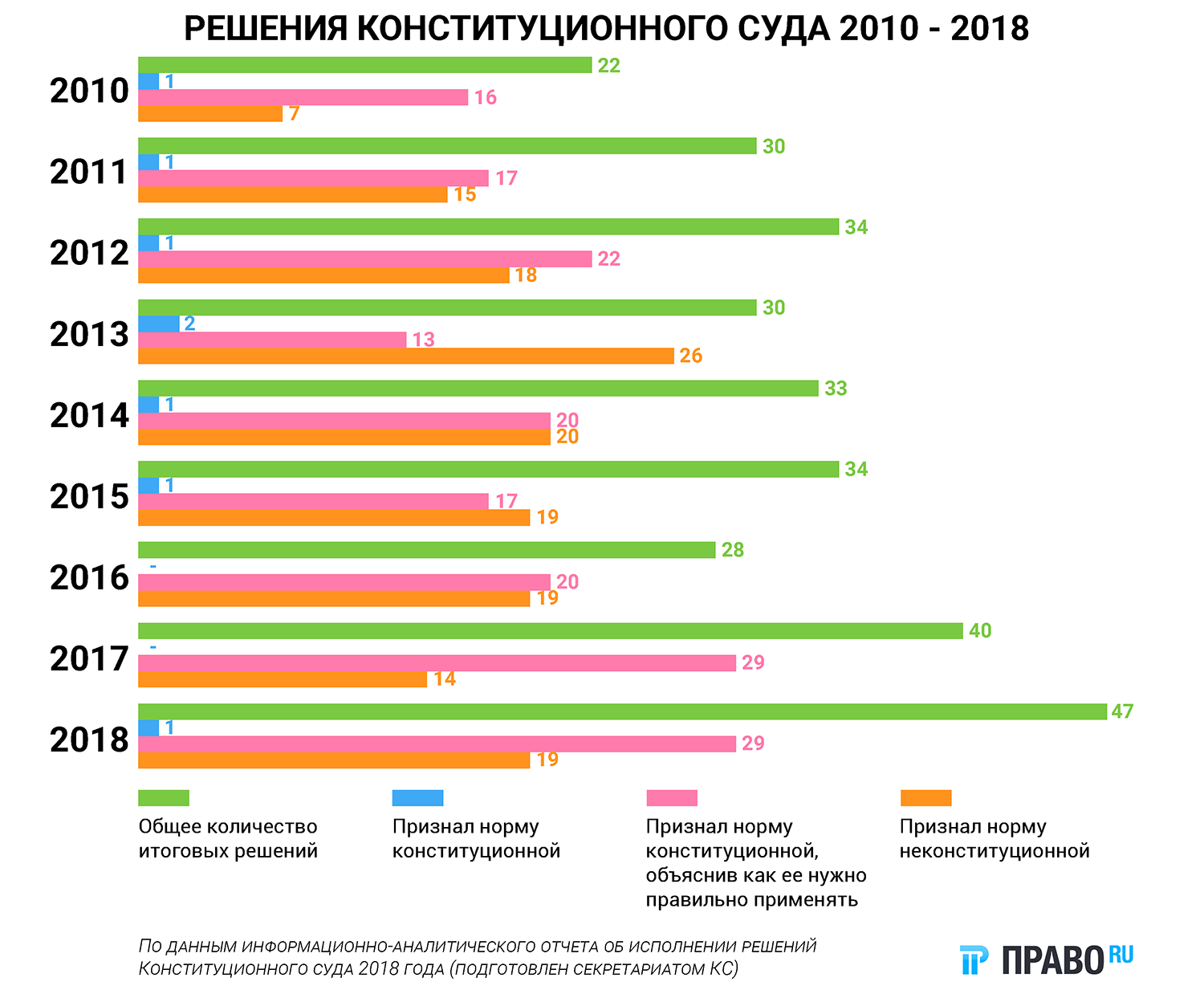

Когда КС признает норму или её часть неконституционной, он обязывает законодателя внести в неё изменения. Проект поправок должен подготовить кабмин в течение полугода. С 2010-го по 2018 год КС принял 63 постановления, которые предусматривали изменение законодательства. На 29 мая 2019 года законодатель не исполнил 31 из них (девять постановлений предписывают внести законопроект в 2019 году).

На бездействие законодателя неоднократно обращал внимание и сам Конституционный суд. Ещё в 2010 году КС признал ч. 4 ст. 292 ГК частично неконституционной (Постановление КС от 8 июня 2010 года № 13-П). Норма разрешает отчуждение квартиры только с согласия органа опеки и попечительства, если в ней проживает ребёнок, который остался без родителей (по данным органа опеки и попечительства). Вместе с тем статья не работает в случаях, когда дети фактически остались без родительского попечения, но органу опеки об этом неизвестно, а также когда родители, отчуждая квартиру, нарушают интересы ребёнка, постановил КС.

Суд предписал законодателю эту ситуацию исправить. Затем шесть лет ведомства согласовывали между собой правки, после чего законопроект внесли в Госдуму. Но инициативу депутаты отклонили ещё в первом чтении. Новый проект документа в нижнюю палату до сих пор не внесли.

Аналогичная судьба и у Постановления КС от 14 мая 2012 года № 11-П. Тогда суд обязал законодателя ограничить запрет на удовлетворение требований кредиторов за счёт жилья должника. Если недвижимость явно роскошнее, чем необходимо должнику и его семье для нормального проживания, то обратить взыскание на часть такого имущества можно, решил КС и обязал внести поправки в ст. 446 ГПК. Законопроект до Госдумы дошёл в 2017 году, только спустя пять лет после постановления КС, но нижняя палата его отклонила. Новый проект закона всё еще находится в разработке.

В 2013 году КС по жалобе Эдуарда Савенко предписал законодателю изменить порядок назначения штрафов за нарушение правил проведения общественных мероприятий ст. 5.38, 20.2, 20.2.2 и 20.18 КоАП (Постановление КС от 14 февраля 2013 года № 4-П). Действующее законодательство не позволяет назначить наказание ниже минимального, это нарушает принцип справедливого и соразмерного наказания, подчеркнул КС. Суд обязал законодателя внести поправки в закон, но спустя шесть лет нормы так и остались неизменными.

Сам Конституционный суд признаёт, что оперативно законодатель исполняет только свежие решения. Сейчас депутаты могут произвольно отказаться рассматривать предписания КС, если соответствующие правки внесли в прошлые созывы Госдумы. Кроме этого, в законе не установлены конкретные сроки принятия таких изменений. Поэтому «в большинстве случаев исполнение осуществляется, но отдельные изменения могут затянуться на годы», отмечает Александра Герасимова из ФБК Право ФБК Право Федеральный рейтинг. группа Налоговое консультирование и споры (Налоговое консультирование) группа Налоговое консультирование и споры (Налоговые споры) группа Антимонопольное право (включая споры) группа Семейное и наследственное право группа Трудовое и миграционное право (включая споры) группа Фармацевтика и здравоохранение группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Земельное право/Коммерческая недвижимость/Строительство группа Интеллектуальная собственность (включая споры) группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Природные ресурсы/Энергетика группа Управление частным капиталом группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры — high market) группа Банкротство (включая споры) Профайл компании × .

Мнение экспертов

Юристы дают разные оценки тому, как суды и законодатель исполняют постановления КС. Например, по словам декана юридического факультета НИУ ВШЭ (СПб) Антона Ильина, решения Конституционного суда «исполняются хорошо». Многое для этого делает сам КС, который выпускает каждый год сборники своих решений и сам мониторит их реализацию, подчеркивает он.*

Герасимова отмечает, что к позициям и предписаниям КС прислушиваются выборочно. По её словам, как законодатель, так и суды исполняют только «удобные» для них решения. И делают они это в формате, который приемлем для них в определенный момент времени, добавляет Герасимова.

Решения Конституционного суда всегда принимаются в определённом экономическом, социальном, политическом контексте, а их применение может изменяться при изменении такого контекста.

Александра Герасимова, руководитель практики ФБК Legal.

По мнению доцента Российского государственного университета правосудия Ольги Кряжковой, оценить влияние позиций КС на судебную практику достаточно сложно. Причина этого – отсутствие официальной систематизированной информации как о пересмотре дел тех, кто обратился с жалобой в Конституционный суд, так и об использовании позиции КС в других делах, считает Кряжкова.

Пока возможно оперировать лишь отрывочными положительными и отрицательными примерами, а не описать полную картину происходящего.

Ольга Кряжкова, доцент Российского государственного университета правосудия

Вместе с тем эксперты сходятся во мнении, что механизм, когда КС признаёт норму конституционной и раскрывает её смысл, недостаточно эффективный. По словам руководителя судебной практики Института права и публичной политики Григория Вайпана, такой подход – «половинчатое решение, а потому неудовлетворительное».

Это парадокс, но пока соответствующих постановлений Пленумов Верховного суда нет, решения КС для прочих судов – это не указ.

Ирина Алебастрова, доцент факультета права НИУ ВШЭ

Признать норму неконституционной – это гораздо эффективнее, чем разъяснять её смысл, соглашается Ильин. Это проще для тех, кто такую статью будет или не будет в дальнейшем применять, считает декан юрфака НИУ ВШЭ (СПб) Антон Ильин. По его словам, когда КС признаёт статью конституционной и истолковывает её, он достигает намного больше целей: не допускает пробела в законодательстве и предлагает свою версию регулирования. Но для того чтобы такое постановление КС работало, нужен «хорошо подготовленный правоприменитель, который уважает правовые ценности», что в России встречается не так часто, резюмирует Ильин.

Исправить сложившуюся ситуацию юристы предлагают по-разному. По мнению Вайпана, следует изменить сам механизм работы Конституционного суда.

Есть две оптимальные модели конституционного правосудия, поясняет юрист. Согласно первой, КС выступает в роли «негативного законодателя», то есть если норма неконституционная, он её отменяет. Вторая модель противоположная. КС даёт толкование нормам, не устраняя их из законодательства, корректирует судебную практику.

Чтобы реализовать вторую модель, КС должен иметь возможность пересмотреть конкретное дело, а также все аналогичные дела по уже рассмотренной проблеме, объясняет Вайпан.

Отчасти с ним соглашается Кряжкова, отмечая, что до тех пор пока у КС нет права проверять конституционность судебных решений и отменять их, «воздействие КС на судебную практику будет ограниченным». Ильин же указывает на отсутствие серьёзной санкции за неисполнение постановлений КС. По его мнению, если судьи в своих решениях игнорируют позицию КС, это нельзя расценивать как ошибку, это более серьёзный проступок.

* – речь идёт об информационно-аналитических отчётах об исполнении решений Конституционного суда, которые ежегодно публикуют на сайте КС. Документ в основном оценивает работу законодателя.

Источник

Решение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. «Об информации об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации»

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, Г.А. Жилина, С.М. Казанцева, М.И. Клеандрова, С.Д. Князева, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Н.В. Селезнева, А.Я. Сливы, В.Г. Стрекозова, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

заслушав информацию Председателя об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации, решил

1. Утвердить текст информации Конституционного Суда Российской Федерации об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации.

2. Поручить Председателю Конституционного Суда Российской Федерации направить данную информацию в высшие органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, а также довести до сведения средств массовой информации.

Председатель

Конституционного Суда

Российской Федерации

21 апреля 2009 г.

Информация

об исполнении решений Конституционного Суда Российской Федерации

1. Сегодня, когда перед лицом глобальных угроз и вызовов многие правовые постулаты и принципы подвергаются пересмотру и переоценке, от того, насколько своевременно и эффективно государственная власть находит и использует правовые способы воздействия на стремительно меняющиеся политические и экономические условия, зависит в итоге защищенность граждан, дальнейшее развитие и процветание государства. Однако вне зависимости от политической конъюнктуры законодательное регулирование должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, предполагающий сохранение разумной стабильности в правовом регулировании и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему правовых норм. И, безусловно, незыблемыми остаются конституционно закрепленные ценности, которые являются важнейшими составляющими основ конституционного строя Российской Федерации, — приоритет прав и свобод человека и гражданина, справедливость и равенство, верховенство права, правовое, демократическое, федеративное и социальное государство. Воплощение этих ценностей, а также развивающих и конкретизирующих их предписаний Конституции Российской Федерации в жизнь обеспечивает режим конституционной законности, защита которой и составляет смысл деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.

Решения Конституционного Суда, выявляющего в процессе конституционного судопроизводства дефекты правового регулирования и указывающего на возможные способы их устранения, окончательны, не подлежат обжалованию и являются общеобязательными, равно как и сформулированные в этих решениях правовые позиции — вне зависимости от того, изложены они в мотивировочной или резолютивной части.

Особой значимостью решений, принимаемых Конституционным Судом в рамках предоставленных ему Конституцией Российской Федерации исключительных полномочий по проверке конституционности нормативных правовых актов, предопределяется необходимость их неукоснительного исполнения органами государственной власти и должностными лицами, чем обеспечиваются требования единства конституционно-правового поля Российской Федерации и недопустимости противопоставления законности и целесообразности.

Данная информация основана на анализе состояния конституционной законности в части исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, принятых в 2008 году и за прошедшие месяцы 2009 года, а в ряде случаев — некоторых связанных с ними более ранних решений.

2. В мае 2008 года состоялся переезд Конституционного Суда Российской Федерации в Санкт-Петербург. Это значительное событие не снизило интенсивность обращений в Конституционный Суд, которая увеличивается год от года. Так, с января прошлого и по апрель текущего года в Конституционный Суд поступило 22 093 обращений. В большей их части содержались требования, удовлетворение которых выходит за рамки полномочий Конституционного Суда, сообщались факты нарушения законов и иных нормативно-правовых актов, высказывались предложения в связи с теми или иными решениями органов государственной власти и местного самоуправления и т.д. По таким обращениям заявителям давались необходимые ответы и разъяснения.

В 13 из 17 принятых постановлений Конституционный Суд Российской Федерации указывает на необходимость уточнения и развития законодательных норм для устранения неопределенности в правовом регулировании и обеспечения конституционного смысла применения норм закона. Оспаривавшиеся заявителями положения нормативных правовых актов по шести делам признаны Конституционным Судом не противоречащими Конституции Российской Федерации в выявленном им конституционно-правовом смысле, по 11 делам — не соответствующими Конституции полностью или в части. Правоприменительные решения по делам 25 заявителей, вынесенные на основании положений, признанных не соответствующими Конституции или примененных в истолковании, расходящемся с выявленным Конституционным Судом конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру.

В заседаниях Конституционного Суда только в 2008 году в порядке статей 40 и 41 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» по результатам предварительного изучения обращений судьями и Секретариатом приняты 1093 определения (по обращениям граждан и их объединений — 1070, по обращениям судов — 13, по обращениям органов государственной власти — 10), из них 42 определения, в которых подтверждаются или развиваются правовые позиции, изложенные ранее в решениях Конституционного Суда Российской Федерации (О-П).

3. Эффективность решений Конституционного Суда Российской Федерации определяется их воздействием на законотворческую и правоприменительную деятельность, на преодоление недостатков нормативного регулирования, к числу которых следует отнести несогласованность между различными правовыми актами, частые изменения действующих нормативных актов в ущерб стабильности регулируемой ими сферы общественных отношений, слабую аналитическую и прогностическую оценку последствий принимаемых нормативных актов, бессистемность в их разработке, а также медлительность в корректировании законодательства с учетом изменений в социальной, экономической, правоприменительной, международной и иных областях, нечеткость формулировок, неисправление заведомо некачественных формулировок, а также неоправданно длительное (в организационном плане) неисполнение прямого требования нормы закона в социальной сфере.

Нередкий дефект правового регулирования, с которым Конституционный Суд сталкивается в процессе осуществления своей деятельности, — законодательный пробел. Соответственно, нередки и обращения в Конституционный Суд, в которых ставится вопрос о нарушении конституционных прав и свобод отсутствием того или иного законоположения. Эти обращения могут быть приняты Конституционным Судом к рассмотрению: в силу сформулированной им правовой позиции пробельность закона, если она приводит к такому его истолкованию и применению, которое нарушает или может нарушить конкретные конституционные права, может являться основанием проверки конституционности данного закона. Приняв дело к производству и констатировав наличие пробельности в оспариваемом нормативном регулировании, Конституционный Суд либо признает его неконституционным, повлекшим нарушение конституционных прав и свобод, других конституционных установлений, либо выявляет его конституционно-правовой смысл или в иной надлежащей правовой форме выражает свое отношение к пробелу.

Нормативным и методологическим критерием оценки пробелов в законодательстве для Конституционного Суда является Конституция Российской Федерации с заложенными в ней принципами юридического равенства (справедливости), верховенства права, правового государства, соразмерности (пропорциональности), баланса конституционно защищаемых ценностей, правовой определенности, недопустимости произвольного толкования закона правоприменителем, неприкосновенности собственности, свободы договора, поддержания доверия граждан к закону и действиям государства, соразмерности ограничения прав и свобод, презумпции невиновности, недопустимости повторного наказания за одно и то же правонарушение, надлежащей правовой процедуры, полной и эффективной судебной защиты, разделения властей и обусловленной им системы сдержек и противовесов и др.

За период с начала 2008 года Конституционный Суд неоднократно в своих решениях констатировал наличие законодательного пробела. Так, в Постановлении от 25 марта 2008 года N 6-П по делу о проверке конституционности части 3 статьи 21 АПК Российской Федерации Конституционный Суд пришел к выводу, что, не включив обстоятельства, указанные в пунктах 5-7 части 1 данной статьи, в число оснований отвода судьи, распространяющихся на арбитражного заседателя, федеральный законодатель не только нарушил вытекающее из принципа юридического равенства применительно к реализации права на судебную защиту (статья 19, части 1 и 2; статья 46, часть 1; статья 123, часть 3, Конституции Российской Федерации) требование, в соответствии с которым однородные по своей юридической природе отношения должны регулироваться одинаковым образом, но и допустил возможность формирования состава суда, не отвечающего критерию беспристрастности; лишение участников процесса возможности заявить отвод арбитражному заседателю при наличии таких обстоятельств неправомерно ограничивает конституционное право граждан на судебную защиту посредством судопроизводства, осуществляемого независимым и беспристрастным судом на основе состязательности и равноправия сторон, и искажает саму суть правосудия, а следовательно, приводит к нарушению закрепленных Конституцией Российской Федерации, в том числе ее статьями 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), гарантий права на судебную защиту.

Конституционный Суд признал часть 3 статьи 21 АПК Российской Федерации не соответствующей Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1), 55 (часть 3) и 123 (часть 3), в той мере, в какой, предусматривая возможность отвода арбитражного заседателя по основаниям отвода судьи, перечисленным в пунктах 1-4 части 1 статьи 21, она — во взаимосвязи с абзацем вторым части 4 статьи 19 и частью 1 статьи 21 данного Кодекса — не допускает отвод арбитражного заседателя по иным указанным в данной статье основаниям, а именно: если он лично прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности; если он находится или ранее находился в служебной или иной зависимости от лица, участвующего в деле, или его представителя; если он делал публичные заявления или давал оценку по существу рассматриваемого дела.

В Постановлении от 6 февраля 2009 года N 3-П по делу о проверке конституционности части 1 статьи 5 Федерального закона «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» Конституционный Суд указал на необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования (с целью его максимального упрощения) процедуры оформления — в случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, — отцом ребенка (другим родственником) отпуска по уходу за ребенком на этот период и назначения полагающегося ему в таком случае в соответствии с законом пособия по обязательному социальному страхованию.

Поскольку правовым последствием признания нормативного положения не соответствующим Конституции Российской Федерации является утрата этим положением юридической силы, исключение его из правовой системы, что означает возможность возникновения законодательного пробела, который затрагивает права граждан, других субъектов права и не может быть преодолен непосредственным применением Конституции, Конституционный Суд в своей практике стремится к тому, чтобы путем конституционно-правового истолкования рассматриваемой нормы выявить ее должное конституционное содержание. Это относится и к ситуации пробельности в правовом регулировании. Давая конституционно-правовое истолкование оспариваемой нормы исходя в том числе из ее места в системе норм, Конституционный Суд восполняет имеющуюся пробельность, выявляя конституционно-правовой смысл данной нормы, который является общеобязательным и исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике.

Например, в Определении от 3 июля 2008 года N 734-О-П по жалобе гражданки В. на нарушение ее конституционных прав статьей 151 ГК Российской Федерации Конституционный Суд на основе правовых позиций, ранее выраженных им в сохраняющих свою силу решениях, пришел к выводу, что в системе действующего гражданского правового регулирования данная статья не может рассматриваться как препятствующая принятию решения о денежной компенсации в случаях неисполнения судебных решений по искам к Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным образованиям. При этом Конституционный Суд указал, что с федерального законодателя не снимается обязанность — исходя из Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Определения — в кратчайшие сроки установить критерии и процедуру, обеспечивающие присуждение компенсаций за неисполнение решений по искам к Российской Федерации, ее субъектам или муниципальным образованиям, в соответствии с признаваемыми Российской Федерацией международно-правовыми стандартами.

Наряду с определением момента утраты силы признанного неконституционным законоположения Конституционный Суд, во избежание возникновения законодательного пробела, может определить в своем решении и параметры нового правового регулирования в его конституционном смысле. Так, в Постановлении от 14 апреля 2008 года N 7-П Конституционный Суд, признав абзац второй статьи 1 Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» в той части, в какой им ограничивается право граждан на регистрацию по месту жительства в пригодном для постоянного проживания жилом строении, расположенном на садовом земельном участке, относящемся к землям населенных пунктов, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 27 (часть 1) и 55 (часть 3), указал на необходимость внесения изменений в названный Федеральный закон. При этом он констатировал, что, поскольку жилищное законодательство является сферой совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «к» части 1, Конституции Российской Федерации), субъекты Российской Федерации вправе осуществить надлежащее правовое регулирование, определив порядок признания жилых строений на садовых земельных участках пригодными для постоянного проживания, а органы местного самоуправления — утвердить, как это предусмотрено в статье 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, правила землепользования и застройки. При этом, как отмечено в Постановлении, не исключается возможность введения субъектами Российской Федерации указанного правового регулирования в опережающем порядке; до принятия же соответствующих нормативных актов признание жилых строений пригодными для постоянного проживания может осуществляться судами общей юрисдикции в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение (глава 28 ГПК Российской Федерации).

В Постановлении от 31 января 2008 года N 2-П Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции Российской Федерации положение пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ в той мере, в какой оно в силу своей неопределенности создает возможность неосновательного расширения компетенции Правительства Российской Федерации и тем самым — снижения уровня гарантий материального обеспечения судей. При этом Конституционный Суд указал, что федеральный законодатель — исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления — обязан надлежащим образом установить порядок обеспечения жилыми помещениями судей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В Постановлении от 18 июля 2008 года N 10-П Конституционный Суд признал взаимосвязанные положения абзаца четырнадцатого статьи 3 и пункта 3 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» в части, устанавливающей возможность взыскания с индивидуальных предпринимателей по требованию органа государственного контроля (надзора) расходов, понесенных этим органом на проведение исследований (испытаний) и экспертиз, в результате которых были выявлены нарушения обязательных требований, не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 55 (часть 3). Кроме того, Конституционный Суд указал, что федеральный законодатель, осуществляя — исходя из требований Конституции Российской Федерации и с учетом настоящего Постановления — правовое регулирование в данной сфере общественных отношений, может либо установить для всех индивидуальных предпринимателей специальный неналоговый сбор, либо ввести конкретные меры административной ответственности (например, более высокие, нежели в настоящее время, штрафные санкции), либо предусмотреть иные меры компенсации расходов органов государственного контроля (надзора) на проведение по их инициативе исследований (испытаний) и экспертиз, в том числе в случаях неисполнения индивидуальным предпринимателем установленной законом обязанности по самостоятельному контролю соответствия реализуемой продукции обязательным требованиям.

Признавая те или иные нормы неконституционными, в том числе при их пробельности, Конституционный Суд в целях обеспечения и защиты прав и свобод граждан указывал в своих решениях на порядок реализации этих норм, при соблюдении которого только и может быть обеспечено их соответствие Конституции. Так, в Постановлении от 27 ноября 2008 года N 11-П Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции Российской Федерации положение части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда». При этом Конституционный Суд посчитал, что применение для исчисления минимального размера платежей по договорам пожизненной ренты и пожизненного содержания с иждивением непосредственно минимального размера оплаты труда в сумме, указанной в статье 1 названного Федерального закона, противоречило бы воле законодателя, прямо выраженной в его статье 3, и исходя из принципа конституционной сдержанности, который лежит в основе его деятельности, и руководствуясь пунктом 12 части первой статьи 75, статьями 79 и 80 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», установил, что признанное не соответствующим Конституции Российской Федерации положение части второй статьи 5 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» утрачивает силу с момента введения в действие нового правового регулирования, которое законодатель обязан принять в первоочередном порядке не позднее 1 июля 2009 года.

В Постановлении от 27 мая 2008 года N 8-П Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 17 (часть 1), 19 (часть 1), 54 (часть 2) и 55 (часть 3), нормативное положение части первой статьи 188 УК Российской Федерации в той мере, в какой оно позволяет — во взаимосвязи с примечанием к статье 169 данного Кодекса — при привлечении к уголовной ответственности за контрабанду, совершаемую путем перемещения через таможенную границу Российской Федерации недекларированной или недостоверно декларированной иностранной валюты и (или) валюты Российской Федерации в крупном, т.е. превышающем в эквиваленте 250 000 рублей, размере, признавать его таковым исходя из всей перемещаемой суммы, включая и ту ее часть, которую закон разрешает ввозить в Российскую Федерацию без письменного декларирования. При этом Конституционный Суд указал, что федеральный законодатель был обязан сформулировать соответствующее предписание таким образом, чтобы при признании размера перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации недекларированной или недостоверно декларированной валюты как крупного из всей ввозимой суммы наличной валюты подлежала исключению та ее часть, которая законом разрешена к ввозу без декларирования или была продекларирована, поскольку перемещаемой через таможенную границу Российской Федерации противоправным образом является только та часть валюты, которая превышает сумму, разрешенную к ввозу без декларирования таможенному органу. Кроме того, Конституционный Суд подчеркнул, что применение нормативного положения части первой статьи 188 УК Российской Федерации без учета названного условия является основанием для пересмотра решений судов и иных правоприменительных органов в соответствии с имеющей прямое действие статьей 54 (часть 2) Конституции Российской Федерации, из которой следует, что в случае смягчения ответственности за правонарушение — в связи с изменением смысла устанавливающего ее закона — этому изменению придается обратная сила.

В Постановлении от 16 июля 2008 года N 9-П признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 35 (части 1 и 3), 46 и 55 (часть 3), взаимосвязанные положения подпункта «в» пункта 1 части второй и части четвертой статьи 82 УПК Российской Федерации, поскольку эти законоположения позволяют лишать собственника или законного владельца его имущества, признанного вещественным доказательством, без вступившего в законную силу приговора, которым решается вопрос об этом имуществе как вещественном доказательстве, и — в случае, когда спор о праве на имущество, являющееся вещественным доказательством, подлежит разрешению в порядке гражданского судопроизводства, — до вступления в силу соответствующего решения суда. Конституционный Суд отметил, что, исходя из исключительной публичной ответственности государства за организацию уголовного судопроизводства, федеральный законодатель вправе в развитие действующего правового регулирования хранения, учета и передачи вещественных доказательств внести в него изменения и дополнения, основываясь на требованиях Конституции Российской Федерации и данном Постановлении.

В Постановлении от 6 февраля 2009 года N 3-П Конституционный Суд признал не противоречащей Конституции Российской Федерации часть 1 статьи 5 Федерального закона «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию», поскольку содержащимися в ней положениями — в системе действующего правового регулирования — отец ребенка не лишается равного с матерью права на воспитание детей, а также права на социальное обеспечение для воспитания детей, осуществляемое в том числе посредством предоставления пособия по обязательному социальному страхованию, отметив при этом, что требуется дальнейшее совершенствование правового регулирования с целью максимального упрощения процедуры оформления — в случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, — отцом ребенка (другим родственником) отпуска по уходу за ребенком на этот период и назначения полагающегося ему в таком случае в соответствии с законом пособия по обязательному социальному страхованию.

В Постановлении от 27 февраля 2009 года N 4-П Конституционный Суд признал не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 45 (часть 2), 46 (часть 1), 55 (часть 3), 60 и 123 (часть 3), положение части первой статьи 284 ГПК Российской Федерации в той мере, в какой данное положение — по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, — позволяет суду принимать решение о признании гражданина недееспособным на основе одного лишь заключения судебно-психиатрической экспертизы, без предоставления гражданину, если его присутствие в судебном заседании не создает опасности для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья окружающих, возможности изложить суду свою позицию лично либо через выбранных им самим представителей.

Не соответствующими тем же статьям Конституции Российской Федерации были признаны и другие являвшиеся предметом рассмотрения Конституционного Суда по данному делу положения ГПК Российской Федерации, а именно взаимосвязанные положения части пятой статьи 37, части первой статьи 52, пункта 3 части первой статьи 135, части первой статьи 284 и пункта 2 части первой статьи 379.1, в той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой в системе действующего правового регулирования кассационного и надзорного производства, — не позволяют гражданину, признанному судом недееспособным, обжаловать решение суда в кассационном и надзорном порядке в случаях, когда суд первой инстанции не предоставил этому гражданину возможность изложить свою позицию лично либо через выбранных им представителей, при том что его присутствие в судебном заседании не было признано опасным для его жизни либо здоровья или для жизни либо здоровья окружающих, а также положение части четвертой статьи 28 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в той мере, в какой данное положение предполагает помещение недееспособного лица в психиатрический стационар без судебного решения, принимаемого по результатам проверки обоснованности госпитализации в недобровольном порядке.

В Постановлении от 17 марта 2009 года N 5-П Конституционный Суд признал положение, содержащееся в абзацах четвертом и пятом пункта 10 статьи 89 Налогового кодекса Российской Федерации, не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 46 (часть 1), 57 и 118 (части 1 и 2), в той мере, в какой данное положение по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, не исключает возможность вынесения вышестоящим налоговым органом при проведении повторной выездной налоговой проверки решения, которое влечет изменение прав и обязанностей налогоплательщика, определенных не пересмотренным и не отмененным в установленном процессуальным законом порядке судебным актом, принятым по спору того же налогоплательщика и налогового органа, осуществлявшего первоначальную выездную налоговую проверку, и тем самым вступает в противоречие с ранее установленными судом фактическими обстоятельствами и имеющимися в деле доказательствами, подтвержденными данным судебным актом.

Так, не вторгаясь в прерогативы других органов государственной власти, Конституционный Суд использует различные правовые рычаги устранения пробелов в законе, указывая законодателю и правоприменителям возможные или необходимые пути выхода из неконституционной ситуации.

4. В целях обеспечения режима конституционной законности, совершенствования системы законодательства чрезвычайно важно строгое и неукоснительное исполнение всеми органами государственной власти решений Конституционного Суда.

Следует констатировать, что за годы функционирования конституционного правосудия практически все основные отрасли, институты права развивались, и порой в определяющей мере, под непосредственным влиянием решений Конституционного Суда. Большинство этих решений реализуются надлежащим образом, однако некоторые, вопреки требованиям Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», длительное время остаются неисполненными. На эту проблему в своем обращении к Федеральному Собранию от 5 ноября 2008 года указал Президент Российской Федерации.

Неисполнение решений Конституционного Суда имеет место как в сфере деятельности правотворческих органов, прежде всего федерального законодателя, так и в правоприменительной сфере. В частности, до настоящего времени не исполнено Определение от 2 ноября 2006 года N 563-О по жалобам граждан Б.Ю. Барсукова, С.Л. Богдана и других на нарушение их конституционных прав положениями пункта 3 статьи 31 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», в котором Конституционный Суд указал федеральному законодателю на необходимость урегулирования порядка возмещения из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации затрат, связанных с включением в специальный трудовой стаж работников летно-испытательного состава времени военной службы в должностях летного состава, и обеспечить его введение в срок не позднее 1 июля 2007 года.

Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» определяет процедуру обеспечения решений Конституционного Суда правотворческими органами в общем виде: если решение Конституционного Суда требует осуществления законодательного регулирования, соответствующий законопроект не позднее трех месяцев после опубликования такого решения должен быть представлен Правительством Российской Федерации на рассмотрение Государственной Думы, обязанной рассмотреть его во внеочередном порядке (пункт 1 статьи 80); если решение Конституционного Суда предполагает необходимость нормативного регулирования Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, они должны принять соответствующий акт не позднее двух месяцев после опубликования этого решения (пункт 2 статьи 80).

В целях содействия своевременному исполнению принятых им решений Конституционный Суд взаимодействует с органами, уполномоченными реализовать эти решения. В частности, в Государственную Думу регулярно (к осенней и весенней сессиям) направляются перечень решений, из которых следует необходимость законодательного регулирования (для возможного рассмотрения в период весенней сессии 2009 года предложено 30 позиций, подлежащих законодательному регулированию в первоочередном порядке). Подобные перечни направляются и Правительству Российской Федерации, осуществляющему подготовку соответствующих законопроектов. Государственная Дума и Правительство Российской Федерации, в свою очередь, информируют Конституционный Суд о ходе работы по исполнению его решений.

В настоящее время из числа указанных в последнем перечне неисполненных в части необходимого законодательного регулирования решений уже по семи приняты федеральные законы. Так, правовые позиции, сформулированные Конституционным Судом в Постановлении от 5 апреля 2007 года N 5-П и Определении от 11 мая 2006 года N 187-О, учтены в федеральных законах от 1 января 2008 года N 225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 22 июля 2008 года N 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения» соответственно, а правовые позиции, изложенные в Постановлении от 19 декабря 2005 года N 12-П и Определении от 3 октября 2006 года N 471-О — в Федеральном законе от 30 декабря 2008 года N 319-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)».

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату Федерального закона N 225-ФЗ следует читать как «от 1 декабря 2008 года»

Вместе с тем иногда правовые позиции Конституционного Суда учитываются не в полной мере, как это, например, имело место при принятии во исполнение Определения от 4 апреля 2006 года N 113-О Федерального закона от 3 декабря 2008 года N 240-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а именно: в новой редакции Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях не ограничен по времени пересмотр вступившего в законную силу судебного акта; не определена процедура рассмотрения соответствующей жалобы (протеста) в суде надзорной инстанции (за исключением актов арбитражных судов — к ним применяется порядок, закрепленный в арбитражном процессуальном законодательстве); кроме того, суд надзорной инстанции может вдаваться в вопросы факта и оценивать доказательства.

Как показывает анализ решений Конституционного Суда, из которых следует необходимость законодательного регулирования, и сведений, представленных органами государственной власти, проблемы их неправильного или несвоевременного исполнения возникают чаще всего на этапе подготовки проектов законов (зачастую это связано с рассогласованностью в действиях органов власти, отсутствием налаженных связей в их работе). В Государственной Думе законопроекты, как правило, проходят дальнейшие стадии законотворческой деятельности без нарушения требований к порядку рассмотрения законопроектов. При этом в основном учитывается и требование о первоочередном порядке рассмотрения.

Затягиванию сроков исполнения решений Конституционного Суда как федеральным законодателем, так и Правительством Российской Федерации способствует несовершенство нормативной базы, конкретизирующей порядок реализации этих решений. Так, в Регламенте Правительства Российской Федерации, регулирующем его работу в том числе в сфере осуществления законопроектной деятельности, отсутствуют указания, определяющие порядок принятия решений о мерах по исполнению решений Конституционного Суда, порядок разработки предложений о включении в план законопроектной деятельности Правительства, порядок принятия решений о разработке соответствующих законопроектов.

В целях повышения эффективности исполнения решений Конституционного Суда в качестве дополнительного способа стимулирования этой работы возможно взаимодействие с органами (должностными лицами), которые наделены полномочиями по исполнению судебных решений либо по оказанию содействия в части своевременной разработки проектов законов (нормативных актов Правительства Российской Федерации) во исполнение решений Конституционного Суда. Согласно Положению о Министерстве юстиции Российской Федерации (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 года N 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации») данное ведомство призвано непосредственно обеспечивать решения судебных органов, в том числе решения Конституционного Суда.

Хотелось бы рассчитывать и на более эффективное взаимодействие с представителями высших органов государственной власти (Президента Российской Федерации, Государственной Думы, Совета Федерации, Правительства Российской Федерации) в Конституционном Суде. Однако в силу слабой нормативной урегулированности их полномочий в части содействия своевременному исполнению решений Конституционного Суда представляемым государственным органом в настоящее время они объективно не обладают возможностями влиять на этот процесс.

Конкретизация во внутренних нормативных актах соответствующих государственных органов процедуры реализации решений Конституционного Суда, а также установление возможных мер персональной ответственности за неисполнение обязанности по обеспечению исполнения решения Конституционного Суда является, таким образом, чрезвычайно важным аспектом проблемы исполнения решений Конституционного Суда.

5. Своевременное и в полном объеме исполнение решений Конституционного Суда служит обеспечению единого конституционно-правового поля в условиях федеративного государства, чем в конечном счете определяется верховенство и прямое действие Конституции Российской Федерации, незыблемость государственного суверенитета как важнейшей составляющей основ конституционного строя Российской Федерации.

Не следует забывать уроки недавнего прошлого, когда наша страна столкнулась с острой проблемой преодоления процесса суверенизации регионов и восстановления суверенитета России в том виде, в каком он закреплен Конституцией Российской Федерации. В решении этой проблемы важнейшая роль принадлежит Конституционному Суду, принявшему в 2000-2001 годах ряд решений, в которых интерпретировал вытекающие из Конституции и относящиеся к основам конституционного строя неделимость суверенитета России и конституционную (а не договорную) форму федерации.

Так, в Постановлении от 7 июня 2000 года N 10-П Конституционный Суд указал, что суверенитет, по смыслу статей 3, 4, 5, 67 и 79 Конституции Российской Федерации, предполагает верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и независимость в международном общении и представляет собой необходимый качественный признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее конституционно-правовой статус; носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ; Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации.

Исходя из того, что суверенитет Российской Федерации исключает существование двух уровней суверенных властей, находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни республик, ни иных субъектов Российской Федерации, Конституционный Суд пришел к выводу, что республики в составе Российской Федерации, как и другие субъекты Российской Федерации, статуса суверенного государства не имеют и решить этот вопрос иначе в своих конституциях не могут, а потому не вправе наделить себя свойствами суверенного государства — даже при условии, что их суверенитет признавался бы ограниченным. При этом Конституционный Суд подчеркнул, что недопустимостью закрепления в конституциях республик в составе Российской Федерации принципа суверенитета не затрагивается принадлежность республике всей полноты государственной власти, которой она — в силу статьи 73 Конституции Российской Федерации — обладает вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

В Определении от 27 июня 2000 года N 92-О Конституционный Суд конкретизировал, что положения конституции республики в составе Российской Федерации, провозглашающие народ этой республики носителем суверенитета и источником (единственным источником) власти в республике и тем самым исключающие, что таким источником является многонациональный народ Российской Федерации, не соответствуют Конституции Российской Федерации.

В отношении гражданства субъекта Российской Федерации Конституционный Суд в Определении от 6 декабря 2001 года N 250-О пояснил, что Конституция Российской Федерации не предусматривает гражданство республик либо других субъектов Российской Федерации и их правомочия в этой области, поскольку только суверенное государство правомочно законодательно определять, кто является его гражданами, признавая их тем самым полноправными субъектами права, обладающими всеми конституционными правами человека и гражданина.

В том же Определении Конституционный Суд указал, что сохранение в конституциях положения о республике как суверенном государстве — даже с оговоркой, что ее суверенитет выражается в обладании всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения, — противоречит Конституции Российской Федерации. При этом другие положения нормативных актов республик в составе Российской Федерации, которые хотя и не были предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации, но содержат предписания о принадлежности суверенитета (полного или частичного) республике и именно на нем основывают те или иные полномочия и компетенцию органов государственной власти и характер правоотношений с Российской Федерацией, в том числе возникающих из договоров, по существу, независимо от формы изложения будут такими же, как и положения, которые решениями Конституционного Суда Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.

В указанный период была проделана значительная работа по законодательному закреплению системы инструментов федерального контроля за законностью нормативных актов субъектов Российской Федерации, предусматривающей, в частности, ведение федерального регистра правовых актов субъектов Российской Федерации. Был доработан и механизм реализации решений Конституционного Суда Российской Федерации, которыми признаются не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации, противоречащие федеральному законодательству.

В настоящее время Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» предусмотрены процедуры исполнения решений Конституционного Суда правотворческими органами субъектов Российской Федерации (пункты 3 и 4 статьи 80). Положения, конкретизирующие порядок реализации судебных решений относительно осуществления нормативного регулирования, а также предусматривающие меры юридической ответственности за их неисполнение, содержатся в действующей редакции Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации».

Выявленный начиная с 2000 года массив противоречащих Конституции Российской Федерации и решениям Конституционного Суда нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, прежде всего конституций (уставов), в основном был приведен в надлежащий вид. Вместе с тем приходится констатировать, что и по сей день в ряде субъектов Российской Федерации из текстов основных законов не исключены положения о суверенитете республик в составе Российской Федерации (согласно статье 1 Конституции Республики Саха (Якутия) суверенитет Республики означает меру ее самостоятельности в обеспечении своего экономического, социального и культурного развития и обладание ею всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия). Аналогичная формулировка содержится в статье 1 Конституции Республики Татарстан). Положения о народе (многонациональном народе) субъекта Российской Федерации как источнике власти сохраняются в текстах конституций республик (Республика Башкортостан, Кабардино-Балкарской Республика, Республика Коми, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Татарстан, Чеченская Республика, Республика Бурятия), а также в уставах Краснодарского края (преамбула, статьи 24, 64, 74), Ненецкого автономного округа (статья 6), Ямало-Ненецкого автономного округа (статья 9).

В текстах конституций Республики Татарстан и Республики Тыва имеются положения о гражданстве республики. В частности, статья 21 Конституции Республики Татарстан закрепляет, что «Республика Татарстан имеет свое гражданство. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Республики Татарстан, является гражданином Республики Татарстан. Гражданин Республики Татарстан одновременно является гражданином Российской Федерации». Аналогичная норма закреплена в статье 4 Конституции Республики Тыва.

Кроме того, в Конституции Республики Башкортостан имеются противоречащие правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации ссылки на Декларацию о государственном суверенитете республики, а в Конституции Карачаево-Черкесской Республики закреплено, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир являются достоянием народов Карачаево-Черкесской Республики и составляют основу их жизни и деятельности (статья 9).

Конституционный Суд обращает внимание органов государственной власти субъектов Российской Федерации и федеральных органов, уполномоченных осуществлять контроль и надзор за законностью в субъектах Российской Федерации, на необходимость в кратчайшие сроки приведения в соответствие с Конституцией Российской Федерации и решениями Конституционного Суда Российской Федерации основных региональных законов. Нельзя допускать ситуаций, при которых субъекты Российской Федерации в нарушение статьи 87 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» не принимают мер по устранению из правовой системы признанных противоречащими Конституции Российской Федерации положений своих нормативных правовых актов.

Признание не соответствующими Конституции Российской Федерации положений нормативного правового акта субъекта Российской Федерации является основанием для отмены в установленном порядке органами государственной власти других субъектов Российской Федерации аналогичных признанным неконституционными положений своих нормативных актов. В частности, в Определении от 19 апреля 2001 года N 65-О по ходатайству полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Конституционный Суд разъяснил, что законодательные (представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, их высшие должностные лица не вправе принимать какие-либо акты и совершать действия (бездействие), направленные на сохранение указанных положений в правовой системе, в правовом регулировании и правоприменении. Такие акты и действия (бездействие) нарушают вытекающие из статей 10, 118 и 125 (часть 6) Конституции Российской Федерации и конкретизированные в статьях 6, 79 и 81 Федерального конституционного закона требования об обязательности решений Конституционного Суда и о неукоснительном их исполнении, а также о запрете преодолевать решение Конституционного Суда Российской Федерации повторным принятием неконституционного акта.

В связи с этим органы государственной власти субъектов Российской Федерации, их должностные лица при проведении постоянного мониторинга своего внутреннего законодательства обязаны самостоятельно осуществлять меры по своевременному выявлению таких нормативных положений и осуществлению необходимого регулирования в соответствии с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации. Неисполнение ими решений Конституционного Суда Российской Федерации является основанием для применения мер юридической ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Большое значение в рамках обеспечения единого конституционно-правового пространства имеет деятельность конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации. Там, где они образованы и действуют, граждане имеют двойной уровень конституционной защищенности — региональный и федеральный. За непродолжительный период существования конституционные (уставные) суды не раз доказывали, что они способствуют укреплению конституционной законности, защите прав и свобод человека, формированию единого правового пространства. Однако даже в деятельности этих органов конституционного контроля встречается порой непонимание значения некоторых решений Конституционного Суда Российской Федерации. Имеются примеры, когда конституционные суды субъектов Российской Федерации принимают решения без учета конституционно-правовых приоритетов, позиций Конституционного Суда Российской Федерации.

Так, в резолютивной части постановления Конституционного суда Республики Башкортостан от 4 октября 2000 года N 14-П указано, что «государственный суверенитет Республики как ее неотъемлемое качественное состояние следует толковать как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, предусмотренной статьями 5 (часть 3), 73, 76 (часть 4) Конституции Российской Федерации».

В постановлении от 28 декабря 2001 года N 17-П Конституционный суд Республики Башкортостан следующим образом истолковал положения Конституции Республики Башкортостан, обосновывающие наличие у республики права на свое гражданство: «под гражданством Республики Башкортостан следует понимать устойчивую правовую связь гражданина Российской Федерации с Республикой Башкортостан, основанную на факте его постоянного или преимущественного проживания в Республике Башкортостан на день вступления в силу закона Республики Башкортостан, устанавливающего повышенную правовую защиту и дополнительные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. Гражданство Республики Башкортостан не влечет изменения первичности и единства гражданства Российской Федерации, его правовое регулирование в Республике Башкортостан является производным от действующего федерального регулирования».

Аналогичным примером толкования положений о суверенитете республики в составе Российской Федерации является постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 7 февраля 2003 года N 8-П, из которого следует, что положения о суверенитете Республики закрепляют ее самостоятельность в той или иной мере и степени, при которой она не может быть истолкована как состояние, которое ущемляет или ограничивает государственный суверенитет Российской Федерации.

В определении Конституционного Суда Республики Саха (Якутия) от 14 марта 2001 года N 4-О указано, что «характеристика конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации показывает, что Конституция Российской Федерации может допускать самоограничение в пользу своих субъектов. Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая вопросы конституционно-правового статуса республик в составе Российской Федерации, не выработал жесткой правовой позиции, которая бы исключала любую возможность применения термина «суверенитет» в региональном законодательстве. В связи с таким подходом Республика Саха (Якутия) является демократическим правовым государством, суверенные права которого основаны на праве ее многонационального народа на самоопределение. Суверенитет Республики Саха (Якутия) означает меру (пределы, границу, объем) ее государственно-правовой самостоятельности в обеспечении своего экономического, социального и культурного развития и обладание всей полнотой государственной власти вне полномочий Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Саха (Якутия)».

Конституционными судами субъектов Российской Федерации неоднократно толковались положения своих основных законов о народе данного субъекта Российской Федерации как источнике власти. Например, в постановлении Конституционного суда Республики Коми от 11 ноября 2008 года указано, что «под положением «источником власти Республики Коми является ее многонациональный народ» понимается принадлежность многонациональному народу Республики Коми всей полноты власти в Республике Коми вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и Республики Коми». Аналогичным по содержанию является постановление Конституционного суда Республики Татарстан от 7 февраля 2003 года N 8-П.

Самым свежим примером неверной интерпретации конституционным судом субъекта Российской Федерации правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации является постановление Конституционного суда Республики Саха (Якутия) от 18 февраля 2009 года N 2-П, в котором, в частности, делается вывод, что «суверенитет как мера самостоятельности Республики_ отражает свободу волеизъявления народа в избрании формы государственности, развивать государственность и государственную власть».

В связи с этим следует отметить, что становление института конституционно-уставного правосудия в субъектах Российской Федерации должно сопровождаться четким уяснением пределов полномочий и компетенции этих органов. Кроме того, несвоевременное исполнение решений Конституционного Суда Российской Федерации, а также наличие в правовых системах субъектов Российской Федерации положений, аналогичных признанным им не соответствующими Конституции Российской Федерации, могут быть отчасти связаны с отсутствием достаточной информации у органов государственной власти субъектов Российской Федерации о принимаемых Конституционным Судом решениях (несвоевременным ее получением). Однако необходимо иметь в виду, что такая информация размещается в источниках официального опубликования, в правовых базах данных и должна анализироваться должностными лицами органов государственной власти субъектов Российской Федерации не менее тщательно, чем информация о принятых федеральных законах.

В рамках повышения эффективности исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации может быть задействован потенциал полномочных представителей Президента Российской Федерации в соответствующих федеральных округах, к функциям которых согласно Положению о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе (утверждено Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 года N 849) относится осуществление обеспечительных мер по реализации актов федеральных органов, в том числе решений Конституционного Суда Российской Федерации. Также позитивный эффект имело бы углубление сотрудничества с органами прокуратуры Российской Федерации, на которые согласно положениям Приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 2 октября 2007 года N 155 «Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных правовых актов государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления» возложена обязанность принятия мер по усилению надзора за законностью нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Только слаженно действующий контрольно-надзорный механизм способен обеспечить чистоту конституционно-правового пространства.

Конституцией Российской Федерации в качестве одной из составляющих основ конституционного строя закреплен принцип единства экономического пространства (статья 8, часть 1). В целях защиты данного конституционного принципа, реализация которого является фундаментом стабильного экономического развития страны, Конституционным Судом выработан ряд правовых позиций, учет которых в работе прежде всего органов государственной власти субъектов Российской Федерации имеет в условиях сложной экономической ситуации принципиальное значение. В частности, из Постановления от 15 декабря 2006 года N 10-П по делу о проверке конституционности положений частей четвертой, пятой и шестой статьи 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации следует, что гарантиями единства экономического пространства являются, по смыслу статей 71 (пункт «ж») и 74 (часть 1) Конституции Российской Федерации, установление — в рамках предметов ведения Российской Федерации — правовых основ единого рынка, осуществление финансового, в том числе бюджетного, регулирования, а также запрет на установление каких-либо препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

6. Наиболее часто проблемы, связанные с исполнением решений Конституционного Суда, возникают в сфере деятельности правоприменительных органов. Поэтому следует обозначить некоторые аспекты воздействия решений Конституционного Суда на сложившуюся правоприменительную практику, и прежде всего на принимаемые судебными и другими правоприменительными органами решения.

Требование обязательности относится ко всем решениям Конституционного Суда Российской Федерации, вне зависимости от того, в какой процессуальной форме (постановление, определение) они принимаются. Между тем встречаются случаи, когда судебные органы в качестве основания для пересмотра правоприменительных решений рассматривают только постановления — решения, выносимые по итогам слушания дела. Особенно остро стоит проблема исполнения определений с так называемым позитивным содержанием, которые Конституционный Суд принимает в случаях, когда для разрешения поставленного заявителем вопроса не требуется вынесение итогового решения в виде постановления. В таких определениях с учетом ранее выработанных и сохраняющих свою силу правовых позиций Конституционный Суд выявляет конституционно-правовой смысл оспариваемых нормативных положений.

Как наглядно свидетельствует практика, суды общей юрисдикции по различным основаниям отказываются пересматривать в таких случаях судебные решения по делам заявителей в Конституционный Суд, несмотря на прямое указание об этом в самом решении Конституционного Суда и на неоднократно выраженные им правовые позиции по данному вопросу.

Соответствующие правовые позиции сформулированы, в частности, в постановлениях от 25 января 2001 года N 1-П и от 27 февраля 2003 года N 1-П, подтверждены и развиты в других его решениях, в том числе в Определении от 27 мая 2004 года N 211-О — применительно к пересмотру судебных актов, основанных на нормах, примененных арбитражными судами в истолковании, противоречащем конституционно-правовому смыслу нормы, выявленному Конституционным Судом Российской Федерации, по вновь открывшимся обстоятельствам по заявлениям лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства, и в Определении от 11 ноября 2008 года N 556-О-Р — применительно пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам гражданских дел. Как указал Конституционный Суд, отсутствие непосредственно в нормативном акте (Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации) такого основания для пересмотра дела, как выявление Конституционным Судом конституционно-правового смысла нормы, который ранее в процессе правоприменения ей не придавался, не может служить поводом для отказа в пересмотре; иное — вопреки требованиям и предназначению статьи 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации, а также статьи 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» — приводило бы к невозможности исполнения решения Конституционного Суда и потому лишало бы смысла обращение заявителей в Конституционный Суд, делая иллюзорным предоставленный гражданам и их объединениям способ защиты своих прав с помощью конституционного правосудия.

Другой аспект неисполнения судами «позитивных» определений Конституционного Суда Российской Федерации — игнорирование содержащихся в них правовых позиций и разрешение дел на основании толкования нормы, не учитывающего ее конституционно-правовое содержание, выявленное в определении Конституционного Суда Российской Федерации. Кроме того, если в решении Конституционного Суда содержится указание на необходимость соответствующего правового регулирования, но при этом решение остается не исполненным законодателем, судебные органы нередко отказывают в рассмотрении соответствующих дел. В таких случаях следует говорить о неисполнении решения Конституционного Суда как федеральным законодателем, нарушившим сроки, установленные Федеральным конституционным законом «О Конституционном Суде Российской Федерации», так и судебными органами, отказывающимися от рассмотрения дел при отсутствии соответствующего законодательного регулирования.

Пример подобных нарушений — неисполнение органами государственной власти требования, содержащегося в Постановлении от 25 января 2001 года N 1-П по делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 ГК Российской Федерации. Конституционный Суд указал на необходимость законодательного регулирования оснований и порядка возмещения государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) суда (судьи), а также определения подведомственности и подсудности соответствующих дел, однако изменения в законодательство до настоящего времени не внесены, а судебные органы отказывают в принятии к рассмотрению обращений о возмещении вреда, причиненного в том числе нарушением разумных сроков судебного разбирательства, ссылаясь на необходимость их рассмотрения и разрешения в ином судебном порядке, отличном от общего порядка гражданского судопроизводства, а также на отсутствие необходимых законодательных норм о порядке рассмотрения подобных дел. Такой подход отражен, в частности, в определениях Верховного Суда Российской Федерации от 20 марта 2003 года N 49-Г03-22, от 16 июня 2003 года N 49-ГО3-43, от 24 июня 2003 года N 50-Г03-5, от 10 июля 2003 года N 49-ГО3-58, от 24 января 2005 года N ГКПИ05-77, от 29 ноября 2005 года N ГКПИ05-1484, от 26 января 2006 года N КАС05-644 и др.

Другой пример — отказ гражданам И.В. Чернову и Н.Н. Шалаеву, являвшихся заявителями по делу о проверке конституционности положений пунктов 2 и 14 статьи 15 Федерального закона «О статусе военнослужащих» и пункта 8 Правил выпуска и погашения государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Государственные жилищные сертификаты» на 2004-2010 годы, входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, в удовлетворении исковых требований по мотиву отсутствия правового регулирования условий и порядка обеспечения жильем граждан, вставших на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года и уволенных или подлежащих увольнению с военной службы, несмотря на указание в резолютивной части Постановления от 5 апреля 2007 года N 5-П на необходимость пересмотра состоявшихся по делам граждан — заявителей по данному делу правоприменительных решений на основании распространения на них возможности использования всех других предусмотренных законом форм обеспечения жилым помещением. Между тем в силу положений Конституции Российской Федерации, Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», а также правовых позиций Конституционного Суда судебные органы в таких случаях обязаны пересматривать дела заявителей исходя из требований Конституции и с учетом соответствующего решения Конституционного Суда. Иное означало бы лишение граждан доступа к правосудию.

Согласно взаимосвязанным положениям статьи 125 (части 4 и 6) Конституции Российской Федерации, статьи 6, части третьей статьи 79 и части второй статьи 100 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» Конституционный Суд по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле, и его решения обязательны на всей территории Российской Федерации для всех представительных, исполнительных и судебных органов государственной власти; в случае же признания закона не соответствующим Конституции Российской Федерации такое дело во всяком случае подлежит пересмотру компетентным органом в обычном порядке. При этом пересмотр осуществляется безотносительно к истечению сроков обращения в эти органы и независимо от того, имеются или отсутствуют основания для пересмотра, предусмотренные иными, помимо Федерального конституционного закона, актами.

Между тем анализ поступающих обращений показывает, что суды нередко толкуют решения Конституционного Суда весьма свободно, изыскивают различные возможности для неприменения содержащихся в них правовых позиций, а иногда не обеспечивают и реализацию так называемой привилегии заявителя (разрешение дела заявителя, в связи с обращением которого принято постановление или определение с позитивным содержанием, способом, который бы обеспечил восстановление его нарушенных конституционных прав).

Так, не была надлежащим образом обеспечена защита судами прав участников конституционного судопроизводства по делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 ГПК Российской Федерации (Постановление от 5 февраля 2007 года N 2-П). В данном Постановлении, в частности, был выявлен конституционно-правовой смысл положений статьи 389 «Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации» ГПК Российской Федерации. Конституционный Суд указал, что федеральному законодателю при реформировании надзорного производства, включая процедуры инициирования надзорного пересмотра судебных постановлений в Президиуме Верховного Суда Российской Федерации, надлежит — исходя из целей обеспечения единообразного применения закона и руководствуясь Конституцией Российской Федерации и данным Постановлением — конкретизировать порядок осуществления правомочия, предусмотренного статьей 389 ГПК Российской Федерации. Кроме того, было отмечено, что принятые на основе указанных положений правоприменительные решения в истолковании, расходящемся с выявленным конституционно-правовым смыслом, подлежат пересмотру.