Искусственное замораживание грунтов

Искусственное замораживание грунтов на строительстве метрополитенов применяют при проходке стволов шахт, эскалаторных тоннелей, перегонных тоннелей, строительстве станций закрытого способа, разработке котлованов под сооружения метрополитена возводимых открытым способом.

Искусственное замораживание грунтов позволяет создать прочное ограждение кругового или прямоугольного очертания из замороженного грунта, препятствующее проникновению в сооружаемую выработку грунтовой воды или водонасыщенных неустойчивых грунтов. Такое ограждение воспринимает давление окружающего выработку или котлован грунта, а также гидростатический напор грунтовых вод.

Замораживание грунтов рассольным способом. Для замораживания грунтов обычно используют так называемый холодильный агент (хладагент). Обычно в качестве хладагента применяют охлажденный водный раствор хлористого кальция (рассол), который обладает способностью оставаться жидким при отрицательных температурах. Такой рассол, охлажденный на замораживающей станции, по системе труб подают к замораживающим колонкам, опущенным в пробуренные скважины.

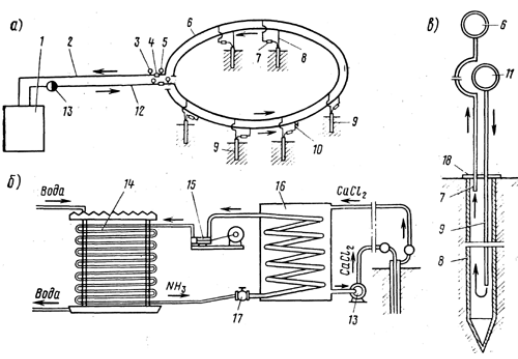

Рис. 83. Установка для замораживания грунтов:

а — схема циркуляции раствора; б — схема замораживающей станции; в — конструкция замораживающей колонки; 1 — рассольный бак; 2 — обратный рассолопровод; 3 — термометр; 4 — водомер; 5 — манометр; 6 — коллекторное кольцо; 7 — отводящая труба; 5 — замораживающие колонки; 9 — питающая труба; 10 — кран; 11 — распределительный рассолопровод; 12 — прямой рассолопровод; 13 — насос; 14 — конденсатор; 15 — аммиачный компрессор; 16 — испаритель; 17 — регулирующий вентиль; 18 — головка замораживающей колонки

Для создания ледогрунтового ограждения предварительно по контуру будущей выработки через всю толщу водоносных грунтов бурят скважины, заглубляя концы их на 2-5 м в водоупорный грунт (глины, плотные безводные сланцы, мергели). Расстояние между этими скважинами определяется проектом из расчета, что радиус намораживаемого вокруг скважины ледогрунтового цилиндра составляет 1,25— 1,5м.

В случаях когда не представляется возможным заглубить контурные замораживающие скважины в водоупор, грунтовой массив замораживают по всему сечению сооружаемой выработки, для чего замораживающие скважины бурят и внутри контурных скважин.

В пробуренные скважины опускают замораживающие трубы — колонки с наглухо заваренным нижним концом (дном) (рис. 83). В колонки, не доходя до дна их на 40-50 см, опускают трубы меньшего диаметра с открытым нижним концом — питающие трубы.

Замораживающие колонки через специальные оголовки соединяют в расположенную на поверхности общую систему, состоящую из трубы-распределителя, по которой к питающим трубам подается охлажденный на замораживающей станции раствор хлористого кальция (рассол), и трубы-коллектора, отводящей рассол из колонок к той же станции.

На замораживающей станции монтируют насосно-компрессорные агрегаты и устройства, предназначенные для обеспечения работы всей системы замораживания. Холодный рассол насосами нагнетается в распределитель, откуда он равномерно расходится по питающим трубам замораживающих колонок. Достигнув дна колонки, рассол, давление которого поддерживается насосами на станции, поднимается вверх по кольцевому пространству между питающей трубой и замораживающей колонкой, омывая ее внутренние стенки. При этом происходит теплообмен: рассол отнимает тепло у грунта, окружающего колонку, и понижает его температуру, что постепенно приводит к замораживанию грунта. Затем из колонки через оголовок рассол поступает в коллектор, а из него — на замораживающую станцию, где вновь охлаждается.

На замораживающей станции монтируют две системы машин и механизмов. Первая система (аммиачная) предназначена для охлаждения рассола аммиаком и включает компрессор, конденсатор и испаритель, соединенные трубопроводами. Вторая система (рассольная) предназначена для обеспечения циркуляции рассола и включает рассольный бак, насос, трубопроводы, распределитель, коллектор и замораживающие колонки.

Охлаждение рассола происходит следующим образом. Компрессор сжимает засасываемые из испарителя пары жидкого аммиака до давления 0,8-1,2 МПа, при этом происходит нагрев паров аммиака. Сжатые пары аммиака поступают по трубопроводу в конденсатор, состоящий из труб, постоянно омываемых холодной водой, где пары аммиака охлаждаются, превращаясь в жидкость. Жидкий аммиак поступает в испаритель. Секции испарителя находятся в баке, заполненном рассолом — водным раствором хлористого кальция, замерзающим при температуре — 34?С. Испаряясь, жидкий аммиак отнимает от рассола значительное количество тепла, необходимое для парообразования, при этом рассол охлаждается до температуры -20…-26?С. Затем с помощью центробежного насоса охлаждаемый рассол нагнетается в распределитель, из которого поступает в замораживающие колонки, и, отдавая часть холода грунту, возвращается обратно по коллектору в испаритель для повторного охлаждения. Далее цикл повторяется.

Постепенно вокруг каждой колонки образуется массив замороженного грунта цилиндрической формы. При дальнейшем замораживании объем замороженных цилиндров увеличивается, и они смерзаются между собой в сплошной кольцевой массив (рис. 84).

Время, необходимое для образования замороженного массива, зависит от гидрогеологических условий, числа замораживающих колонок, температуры циркулирующего рассола, проектной толщины замороженного массива. Ориентировочный срок для создания замороженного контура при расстоянии между скважинами 1,25 м колеблется в пределах от 40 до 60 сут при круглосуточной работе замораживающей станции. Этот процесс называют активным замораживанием. Чтобы массив поддерживался в замороженном состоянии, замораживающая станция в течение всего времени лроходки в замороженной зоне работает по режиму, определяемому в проекте (в одну или две смены),— это период поддержания замораживания.

Рис. 84. Последовательность образования ледогрунтового кольцевого массива вокруг ствола шахты:

а — начальный период; б — середина процесса; в — конец замораживания

Об образовании замкнутого ледогрунтового ограждения судят по поднятию уровня воды в специально пробуренной контрольной гидрогеологической скважине. Когда образование замкнутого ледогрунтового ограждения на одном из водоносных горизонтов заканчивается и начинается его утолщение, вода внутри замороженного контура испытывает давление утолщающихся стен ограждения, и уровень воды в контрольной скважине поднимается.

Работы по проведению замораживания начинают с бурения скважин и установки в них замораживающих колонок с питающими трубами. Параллельно ведут работы по строительству замораживающей станции, монтажу оборудования и рассолопроводов с таким расчетом, чтобы к окончанию бурения скважин можно было провести испытания и ввести всю систему в работу.

Производство горнопроходческих и строительных работ в замороженной зоне имеет ряд особенностей. Работы следует вести при тщательном контроле за состоянием ледогрунтового ограждения и режимом работы замораживающей станции для сохранения размеров ледогрунтового ограждения и его температуры.

При открытых работах выемку грунта из котлована в период положительных температур воздуха необходимо вести с защитой стенок ледогрунтового ограждения от действия атмосферных осадков и солнечных лучей.

При разработке грунта буровзрывным способом необходимо соблюдать меры предосторожности, не допускать деформации ледогрунтового ограждения и повреждения замораживающих колонок.

После окончания проходческих работ и возведения постоянной обделки сооружения приступают к оттаиванию замороженных грунтов, которое может происходить естественным путем или выполняется искусственно путем нагнетания в скважины нагретого рассола или воды.

Низкотемпературное замораживание с использованием жидкого азота. В последние годы в практике метростроения для искусственного замораживания грунтов стали применять новый хладагент — жидкий азот, представляющий собой бесцветную жидкость, температура испарения которой очень низка (при атмосферном давлении она равна —195,8?С).

Получают жидкий азот на специальных заводах путем сжижения атмосферного воздуха при низких температурах и последующего разделения его на жидкий азот и кислород, имеющие разные температуры испарения. Жидкий азот транспортируют в специальных емкостях (танках).

В отличие от других промышленных хладагентов (аммиака, фреона), которые можно использовать только в замкнутой системе холодильной установки, жидкий азот используют однократно (испаряющийся газ выпускают в окружающую среду).

Способ низкотемпературного замораживания с применением жидкого азота обладает рядом преимуществ в сравнении с обычным (рассольным) замораживанием. При замораживании жидким азотом не нужны замораживающие станции, а также сети трубопроводов. Доставленный на стройплощадку жидкий азот из цистерн пускают сразу в замораживающие колонки. Скорость замораживания увеличивается, что особенно важно при больших скоростях фильтрации грунтовых вод, а также при поступлении термальных и минерализованных вод.

Доставляют жидкий азот в смонтированных на автомобилях цистернах вместимостью 1200, 3000 и 5000 л. На замораживание 1 м 3 грунта с содержанием воды до 30% расходуется 1000 л жидкого азота. Жидкий азот взрыво- и пожаробезопасен, нетоксичен и недорог.

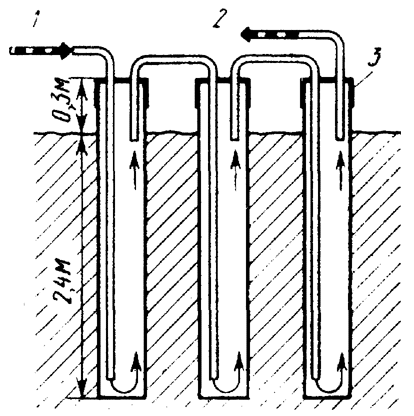

При низкотемпературном замораживании замораживающие колонки соединяют последовательно в одну систему. Жидкий азот поступает во внутреннюю (питающую) трубу первой замораживающей колонки. В кольцевом пространстве колонки жидкий азот испаряется и в газообразном сотоянии поднимается к оголовку колонки, откуда затем по трубопроводу поступает в питающую трубу соседней колонки и т. д. (рис. 85). Из последней колонки системы он поступает в атмосферу при температуре около — 40?С.

Рис. 85. Схема низкотемпературного (азотного) замораживания:

1 — подводящая трубка; 2 — трубка для отвода испарившегося азота; 3 — стальной оголовок замораживающей колонки

Применение технологии низкотемпературного замораживания эффективно при ликвидации прорывов воды и плывунов в горные выработки, а также при выполнении срочных работ в водоносных грунтах.

Искусственное замораживание является универсальным средством стабилизации грунтов и обеспечения возможности ведения работ в водоносных породах. В то же время оно имеет ряд недостатков. Пучение обводненных грунтов вследствие увеличения их объема при замораживании и осадка при оттаивании может приводить к деформациям поверхностных сооружений, под которыми ведутся работы по замораживанию, особенно если они выполняются на небольшой глубине. Подготовительные работы сложны, а сам процесс замораживания длителен, стоимость таких работ довольно высока.

Совмещенное применение замораживания и водопонижения позволяет осушить грунт в котловане, огражденном замкнутой водонепроницаемой ледогрунтовой стеной.

Источник

Анализ вариативных способов заморозки грунта

Рубрика: Химическая технология и промышленность

Дата публикации: 17.11.2017

Статья просмотрена: 1190 раз

Библиографическое описание:

Забенкова, Н. А. Анализ вариативных способов заморозки грунта / Н. А. Забенкова, Н. С. Галкин, К. Л. Стоякова, Е. М. Бесфамильная. — Текст : непосредственный // Техника. Технологии. Инженерия. — 2018. — № 1 (7). — С. 32-35. — URL: https://moluch.ru/th/8/archive/76/2855/ (дата обращения: 20.11.2021).

Статья рассматривает различные способы заморозки грунта для строительства. Анализируются все достоинства и недостатки описываемых технологий, на основе приведенных данных определяется область использования тех или иных способов заморозки грунтов для подземного строительства.

Ключевые слова: способы заморозки грунта,рассольный метод,низкотемпературное азотное замораживание, твердые криоагенты, сухой лед, хладоноситель, пучение грунта, сублимация, плывун

Современные темпы развития социального и научно-технического прогресса, рост численности населения мира ставит перед собой непосредственную задачу развития подземных и наземных объектов различного назначения.

Территория России затрагивает различные погодные и природные условия, поэтому перед строительством ставится непосредственная задача использования оптимальных способов производства работ, особенно если рядом уже есть построенные сооружения или под землей проходят коммуникации. Это обуславливается сложными горно-геологическими условиями, характеризующимися неустойчивыми грунтами и течением подземных вод.

Предмет исследования данной статьи — различные технологии заморозки грунта. Решающим фактором выбора технологии может являться стабильность грунта и уровень грунтовых вод, поэтому применяется специальная технология по производству определенных работ. В мировой практике чаще всего используют заморозку грунта путем искусственной заморозки.

Искусственная заморозка грунта имеет разные способы проведения данных работ. Существует два практических способа, которые применяются в мировой практике уже давно [2, 5]. Нами рассматривается экспериментальный способ заморозки, который подразделяется на:

‒ замораживание грунта рассольным способом;

‒ низкотемпературное замораживание грунта с использованием жидкого азота;

‒ замораживание грунта с применением твердых криоагентов в подземном строительстве.

Каждый из данных способов является уникальной технологией, предназначение каждого из данных способов различно. Эти способы имеют плюсы и минусы.

В технологии замораживании грунта рассольным способом применяют для заморозки холодильный агент. В качестве хладагента применяют охлажденный водный раствор хлористого кальция (рассол). Данный рассол обладает свойством оставаться жидким даже при отрицательных температурах. Этот водный раствор, охлажденный на замораживающей станции, по системе труб попадает к замораживающим колонкам, в предварительно пробуренных скважинах [4, 5].

Рис. 1. Установка для замораживания грунтов рассольным методом: а) — схема циркуляции раствора; б) — схема замораживающей станции; в) — конструкция замораживающей колонки; 1 — рассольный бак; 2 — обратный рассолопровод; 3 — термометр; 4 — водомер; 5 — манометр; 6 — коллекторное кольцо; 7 — отводящая труда; 8 — замораживающие колонки; 9 — питающая труба; 10 — кран; 11 — распределительный рассолопровод; 12 — прямой рассолопровод; 13 — насос; 14 — конденсатор; 15 — аммиачный компрессор; 16 — испаритель; 17 — регулирующий вентиль; 18 — головка замораживающей колонки

Для осуществления данного способа заморозки вырывается скважина, заглубленная на 2–5 м водоупорного грунта, в которую вставляется замораживающая труба. В данную трубу вставляется питающая труба, которая не доходит до дна замораживающей трубы на 40–50 см, с открытым нижним концом. Замораживающие колонки по специальной системе соединяют с питающими трубами, по которым в свою очередь подается рассол.

Данный рассол охлаждается на замораживающей станции. Охлаждает рассол аммиачная система, предназначенная для охлаждения рассола. Циркуляцию рассола в данной системе обеспечивает рассольная система. После того как охлажденный рассол попадает в систему замораживающих труб, которые охлаждают грунт путем теплообмена [1].

Этот способ имеет ряд преимуществ. Например, он обеспечивает возможность проводить работы в водоносных грунтах любого характера (глинистые породы грунта или кавернозными грунтами); после завершения работ грунт возвращается в первоначальное состояния без каких-либо изменений, не наносится экологический вред. Конечно же, данный способ хорошо изучен, изучены поведение и нестационарные процессы при работе с различными грунтами.

Способ имеет недостатки: длительный период заморозки; в связи с тем, что происходит заморозка, грунт сильно переувлажняется; во время работ происходит сильное пучение грунта[1]; данная технология может применяться только в герметичных трубах, иначе произойдет экологическое загрязнение; при работе с данной технологией летом, нужно оградить грунт от попадания на него солнечных лучей; и при разработке проекта с использованием данной технологии нужно обеспечить защитить уже существующих сооружений или коммуникаций.

Другой метод, это низкотемпературное замораживание с использованием жидкого азота. В данной технологии варьируется другой хладагент, в состав которого входит жидкий азот, причем его температура испарения намного превышает рассол.

Рис. 2. Схема низкотемпературного азотного замораживания: 1 — подводящая труба; 2 — труба для отвода испарившегося азота; 3- стальной оголовок замораживающей колонки

Данный способ простотой, но при этом схож с рассольным методом. В нем жидкий азот доставляют на площадку сразу в цистернах, далее их подключают к замораживающим колонкам. Жидкий азот поступает в питающую трубу, которая стоит внутри замораживающей колонки. После прохода через питающую трубу жидкий азот оказывается внутри самой колонки и испаряется, поступая в питающую трубу соседней колонки. Так как этот процесс является цикличным, то дойдя до последней трубы и совершив процесс заморозки, жидкий азот поступает в атмосферу в виде испарений.

Положительные качества этого метода заключаются в том, что жидкий азот используют только однократно и его не нужно держать строго в замкнутой системе. После проведения всех работ его выпускают в атмосферу, а при попадании в грунт, он не загрязняет почву. Жидкий азот взрыво- и пожаробезопасен. Технология не требует наличие громоздких замораживающих станций [2].

Отрицательные качества — пучение грунтов, что приводит к увеличению объема грунта; сложные подготовительные работы; длительный процесс замораживания; в теплое время года место проведения работ нужно защищать от попадания солнечных лучей; стоимость проведения таких работ очень высока, в связи со стоимостью главного агента (жидкий азот).

И последний, экспериментальный способ замораживания грунтов с применением твердых криоагентов. Любое вещество, обладающее свойством сублимации[2], подходит для данного метода. Но с точки зрения технологии их получения, дефицитности, безопасности, стоимости был выбран диоксид углерода, называемый «сухой лед».

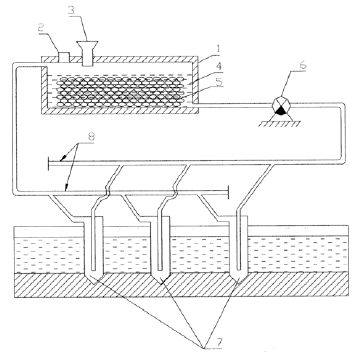

Рис. 3. Схема замораживания грунтов с применением сухого льда: 1 — резервуар; 2, 3 — входное отверстие; 4 — выходное отверстие для подачи хладоносителя; 5 — выходное отверстие для подачи твердого криоагента; 6 — насос; 7 — замораживающие колонки; 8 — трубопровод

Как и в других способах, вырываются скважины, в которые устанавливаются замораживающие колонки с питающей трубой. Она подсоединена к резервуару с жидким хладоносителем и твердым криоагентом. В результате совместного нахождения жидкого хладоносителя и твердого криоагента происходит сублимация криоагента и интенсивное охлаждение хладоносителя. После охлажденния хладоноситель поступает в замораживающие колонки, где происходит теплообмен с грунтом [2].

К достоинствам способа следует отнести: компактность всей установки; высокие темпы замораживания за счет увеличения площади поверхности теплообмена хладоносителя с твердым криоагентом.

К недостаткам — большие сроки проведения подготовительных работ; сложность контроля заполнения скважин сухим льдом по глубине; высокая стоимость хладоносителя; во всех случаях, нужно защищать место проведения работ от попадания солнечных лучей во избежание обратного процесса (оттаивания).

Заключение

Каждый из этих способов стоит применять в разных случаях. Рассольный способ более универсален, поэтому его можно применять для предотвращения притока воды в подземных выработках. Он так же применим ко всем видам грунта. Замораживание возможно на различных глубинах и при различной степени водонасыщенности грунтов. Так как способ хорошо изучен, его можно применять в любых масштабах: как на ограниченных, так и больших площадях.

Азотное замораживание является очень дорогостоящим, поэтому данная технология используется при ликвидации прорывов и плывунов[3] в горных выработках, а также при выполнении срочных работ в водоносном грунте.

Заморозка сухим льдом является наиболее адекватной в условиях строительства подземных сооружений в плотном городском массиве.

Искусственное замораживание грунта — универсальный способ проведения работ, в особенности в водоносных грунтах. Но в разных условиях необходима корректировка и адаптация технологий. Все вышеперечисленные технологии являются наиболее востребованными и изученными.

- Архаров А. М. Криогенные системы. Основы проектирования аппаратов, установок и систем. Том 1, 2. М.: Машиностроение. — 1999. — 720 с.

- Зайцев В. П. Холодильная техника. Москва. 1962 г. — 344 с.

- Маэно Н. Наука о льде. М.: Мир.- 1988. — 213 с.

- Трупак Н. Г. Замораживание грунтов в подземном строительстве. — М.: Недра, 1974. — 280 с.

- Хакимов Х. Р. Искусственное замораживание грунтов для строительных целей. — М.: Строймаш, 1949. — 112 с.

- Альтернативные хладагенты и сервис холодильных систем на их основе // URL: http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,0/func,fileinfo/id,734/ (дата обращения 02.10.2017)

[1] Пучение грунта — это изменение объема почвы в следствии промораживания почвы

[2] Сублимация — способность переходить из твердого состояния в газообразное минуя жидкое состояние, при низких отрицательных температурах

[3] Плывун — грунт перенасыщенный водой, в частых случаях смесь песка или супесь

Источник