Инженерная защита окружающей среды

- Инженерная защита окружающей среды (она же экологическая инженерия, инженерная экология, природоохранная инженерия (англ. environmental engineering)) — совокупность научных и инженерных принципов по улучшению природной среды, обеспечивающих чистую воду, воздух и землю для обитания человека и других организмов, а также по очистке загрязненных участков. С целью достижения максимальной экологической безопасности хозяйственной деятельности человека и снижения риска антропогенного воздействия на окружающую среду, специалисты в этой области знаний — инженеры-экологи — осуществляют разработку, проектирование, наладку, эксплуатацию и совершенствование природоохранной техники и технологии, организуют природоохранную работу на предприятиях и территориально-промышленных комплексах, проводят экспертизу проектов, технологий и производств, осуществляют сертификацию продукции.

Инженерную экологию также можно охарактеризовать как отрасль прикладной науки и техники, занимающуюся решением вопросов о сохранении энергии, производственного актива и контроля отходов от деятельности человека и животных. Кроме того, она связана с поиском приемлемых решений проблем в области общественного здравоохранения, таких как передающиеся через воду заболевания, внедрение закона, который способствует адекватной санитарии в городских, сельских и рекреационных зонах. В неё входит организация очистки сточных вод, контроль за загрязнением воздуха, переработка и захоронение отходов, радиационная защита, промышленная санитария, экологическая стабильность, проблемы общественного здравоохранения, а также знание закона об инженерной защите окружающей среды. Помимо этого она включает в себя исследования воздействий строительных проектов на окружающую среду.

Инженеры-экологи исследуют влияние технического прогресса на окружающую среду. Для этого, чтобы оценить опасность вредных технических отходов, они проводят их исследования и дают рекомендации, как не допустить и обезвредить загрязнение отходов. Кроме того, инженеры-экологи участвуют в проектировании систем коммунальных водоснабжений и систем по очистке промышленных сточных вод. Также они занимаются решением локальных и мировых экологических проблем, таких как последствия кислотных дождей, глобальное потепление, истощение озонового слоя, загрязнение воды и воздуха от автомобильных выхлопов и промышленных источников.

Во многих университетах на технических факультетах существуют программы инженерной защиты окружающей среды, как на кафедрах гражданского строительства, так и на кафедрах химических технологий. Инженеры гражданского строительства специализируются на изучении гидрологии, водных ресурсов и биоочистке воды на предприятиях. Инженеры-химики, напротив, фокусируют своё внимание на «химической» стороне защиты окружающей среды, основанной на химических технологиях очистки воды и воздуха.

Кроме того, инженеры все чаще получают специализированную подготовку в области права и используют свои технические экспертные знания по применению законов по защите окружающей среды. Юридическая деятельность также требует лицензирования и регистрации.

Связанные понятия

Упоминания в литературе

Связанные понятия (продолжение)

Использование эне́ргии является основой развития человеческого общества и позволяет ему изменять окружающую среду. Общественные формы использования энергии являются решающими для воспроизводства его результатов. В индустриальном и постиндустриальном обществах разработка энергетических ресурсов необходима для сельского хозяйства, транспорта, переработки отходов, развития информационных технологий и телекоммуникаций и других отраслей экономики, развитие которых означает достижение высокого уровня общественного.

Это статья о методологии анализа химических процессов. О компьютерном вирусе см. статью ПинчПинч-анализ (англ. pinch — сжатие, сужение) представляет собой методологию для минимизации потребления энергии химических процессов путём расчёта термодинамически осуществимой целевой энергии (или минимума потребления энергии) и её достижение путём оптимизации тепла рекуперации системы, методов подвода энергии и условий эксплуатации. Пинч-анализ также известен как процесс интеграции, тепловая интеграция, энергетическая.

Вертикальное сельское хозяйство — обобщённое название высокоавтоматизированного агропромышленного комплекса, размещенного в специально спроектированном высотном здании, а также название самого здания. Главное отличие вертикального сельского хозяйства от традиционных тепличных хозяйств и животноводческих ферм — это интенсивный подход к использованию территории, вертикальное многоярусное размещение насаждений.

Выбор источника является одной из наиболее ответственных задач при устройстве системы водоснабжения, так как он определяет в значительной степени характер самой системы, наличие в её составе тех или иных сооружений, а, следовательно, стоимость и строительства, и эксплуатации.

В зависимости от точности результатов, которые необходимо получить при проведении мониторинга по тому или иному компоненту, явлению, процессу, от среды, в которой проходят исследования, доступных финансовых и других средств, используют различные методы мониторинга.

В последние годы запасы легкодобываемых углеводородов подходят к исчерпанию и значительная часть эксплуатационного фонда нефтегазовых скважин на крупных месторождениях большинства добывающих стран находится на завершающей стадии разработки. Соответственно в общей структуре запасов нефти и газа существенно увеличилась доля месторождений с трудноизвлекаемыми запасами с нефтеотдачей, не превышающей 30-35%. По этой причине резко актуализируется создание и развитие эффективных методов увеличения отдачи.

Нижний Новгород, как крупный промышленный центр, характеризуется высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, связанным с выбросами от автомобильного транспорта (83 %) и объектов промышленности.

Экологическая санитария, часто именуемая сокращеннно Экосан (также произносится как эко-сан или ЭкоСан) — это подход, который характеризуется стремлением безопасно «замкнуть петлю» (прежде всего для питательных веществ и органического вещества) между санитарией и сельским хозяйством. Экосанитарные системы безопасно утилизируют продукты жизнедеятельности человека (прежде всего мочу и фекалии) для использования их сельском хозяйстве таким образом чтобы использование невозобновимых ресурсов было минимизировано.

Абиоти́ческий фа́ктор (др.-греч. α — отрицание, βίος — жизнь) — совокупность прямых или косвенных воздействий неорганической среды на живые организмы; подразделяется на физический (климат, орография), химический (состав атмосферы, воды, почвы). Приспособление растений и животных к жаре, холоду, атмосферному давлению, подводной глубине, зимняя или летняя спячка некоторых животных и прочее связано с абиотическими факторами.

Источник

Лекции 10, 11. Инженерная защита окружающей среды

Н.В. Гусакова, А.И. Забалуева, В.В. Румянцева

Экология: конспект лекций

Под редакцией А.Н. Королева. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. — 176с.

Лекции 10, 11. Инженерная защита окружающей среды

Природоохранные мероприятия можно классифицировать по двум основным направлениям: 1) мероприятия, проводимые с целью предотвращения негативных воздействий на окружающую среду; 2) мероприятия, направленные на ликвидацию последствий вредных воздействий.

Инженерные природоохранные мероприятия делят на две группы.

Мероприятия, снижающие выброс загрязняющих веществ и уровень вредных воздействий:

– совершенствование технологических процессов и внедрение малоотходных и безотходных технологий;

– изменение состава и улучшение качества используемых ресурсов (удаление серы из топлива, переход с угля на нефть или газ, с бензинового топлива на водородное и др.);

– установка очистных сооружений с последующей утилизацией улавливаемых отходов;

– комплексное использование сырья и снижение потребления ресурсов, производство которых связано с загрязнением среды;

– научно-исследовательские и научно-технические разработки, результаты которых делают возможным и стимулируют внедрение перечисленных выше мер – разработка стандартов на качество окружающей природной среды, оценка экологической емкости экосистем, проектирование новых технологий, создание системы эколого-экономических показателей хозяйственной деятельности и др.

Мероприятия, позволяющие снижать степень распространения загрязняющих веществ и других вредных воздействий:

– строительство высоких и сверхвысоких труб, выпусков сточных вод различных конструкций для оптимизации условий их разбавления и др.;

– нейтрализация выбросов, их захоронение и консервация;

– доочистка используемых ресурсов перед поступлением потребителю (установка кондиционеров и воздуховодов для очистки воздуха в помещениях, метро, очистка водопроводной воды и др.);

– устройство санитарных охранных зон вокруг промышленных предприятий и на водных объектах, озеленение городов и поселков;

– оптимальное расположение промышленных предприятий и автотранспортных магистралей (с учетом гидрометеорологических факторов) для минимизации их отрицательных воздействий;

– рациональная планировка городской застройки с учетом розы ветров и шумовых нагрузок и др.

Большое значение имеет рациональное распределение средств между двумя рассмотренными направлениями. Если 10 – 20 лет назад во многих отраслях предпочтение часто отдавалось более дешевым и эффективным с позиций отдельного района мероприятиям второй группы, то теперь чаще применяются мероприятия первой группы.

Стратегические мероприятия – это разработка ресурсосберегающих, мало- и безотходных технологий. Инженерным идеалом должна стать безотходная технология.

Однако трудно представить, например, оборотное водоснабжение в коммунальном хозяйстве, особенно при сбросе огромных объемов бытовых сточных вод. Поэтому совершенствование технологий очистки вредных выбросов в атмосферу и сточных вод еще долгое время будет оставаться проблемой первостепенной важности.

Рассмотрим в качестве примеров некоторые принципиальные схемы очистки выбросов в атмосферу и сточных вод, а также размещения, детоксикации и утилизации твердых отходов.

Очистка газовых выбросов в атмосферу. 85 % всех загрязнений атмосферы – загрязнение твердыми веществами (пыли различного состава и происхождения). Для очистки газовых выбросов от пыли обычно используют ее осаждение в гравитационном, центробежном, электрическом или акустическом полях, методы абсорбции, хемосорбции и реагентные. Очистка чаще всего осуществляется в аппаратах – циклонах (рис. 12).

Газовый поток вводится через входной патрубок внутрь корпуса и совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса к бункеру. Под действием центробежной силы на стенке циклона образуется пылевой слой.

Отделение пыли от газа происходит за счет поворота газового потока в бункере на 180°. Очищенный от пыли газовый поток образует вихрь и покидает циклон через выходную трубу.

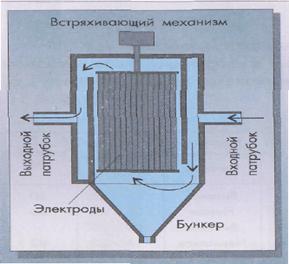

Для фильтрования газов от пыли используют различные фильтры: тканевые, с набивкой или с насыпным фильтрующим слоем, электрофильтры. Электрофильтры – наиболее совершенные аппараты для очистки газов от частиц пыли и тумана. Процесс очистки основан на так называемой ударной ионизации газа в зоне разряда. Загрязненные газы, поступающие в электрофильтр, частично ионизированы за счет внешних воздействий. При достаточно большом напряжении, подаваемом на электроды, в электрическом поле движение ионов и электронов настолько ускоряется, что, сталкиваясь с молекулами газа, они ионизируют их, расщепляя на положительные ионы и электроны. Образовавшийся поток ионов ускоряется электрическим полем, и реакция повторяется (наступает лавинообразный процесс). Этот процесс называется ударной ионизацией. Электрофильтры обычно делают с отрицательными электродами, при этом положительно заряженные частицы под действием электростатических, аэродинамических сил и силы тяжести осаждаются. Периодическая очистка фильтра достигается встряхиванием электродов. В промышленности используют несколько типов конструкций сухих и мокрых электрофильтров. В зависимости от формы электродов различают трубчатые и пластинчатые электрофильтры (рис. 13).

Рис. 13. Пластинчатый электрофильтр

Очистка выбросов от газообразных токсичных примесей осуществляется с использованием:

1) абсорбции (лат. absorptio –— всасывание, растворение) – промывки выбросов жидкими растворителями;

2) хемосорбции – промывки растворами реагентов, химически связывающими примеси;

3) адсорбции (лат. adsorbere – поглощение) – поглощения примесей твердыми активными веществами;

4) химических превращений примесей в присутствии катализаторов (каталитических методов).

При абсорбции поглощающую жидкость (абсорбент) выбирают в зависимости от растворимости в ней удаляемого газа, температуры и его парциального давления. Например, для удаления из технологических выбросов аммиака NH3, хлороводорода HCI или фтороводорода HF целесообразно в качестве абсорбента применять воду, так как растворимость этих газов в воде велика – сотые доли грамма на 1 кг воды. В других случаях можно применять раствор серной кислоты (для улавливания водяных паров) или вязкие масла (для улавливания ароматических углеводородов) и др.

Хемосорбция основана на поглощении газов реагентами с образованием малолетучих или малорастворимых соединений. Примером может служить очистка газовоздушной смеси от сероводорода с применением мышьяково-щелочного реагента:

Регенерация раствора производится окислением его кислородом, содержащимся очищенном воздухе:

В этом случае побочным продуктом является сера. Могут применяться и другие реагенты и иониты. Иониты – это твердые вещества, способные обмениваться ионами с фильтруемыми через них жидкими или газообразными смесями. Это или природные материалы (цеолиты или глины), или синтетические полимеры (смолы). Например, при фильтровании газовой смеси, содержащей аммиак NH3, через влажный ионит катионного типа (катионит) происходит присоединение аммиака NH3 к катиониту:

Подобные реакции происходят и при удалении диоксида серы SO2 из газовой смеси с помощью ионитов анионного типа (анионитов):

Регенерация ионитов осуществляется промывкой их водой, слабыми растворами кислот (для катионитов), щелочей или содой Na2CO3 (для анионитов).

Адсорбция – процесс избирательного поглощения компонентов газовой смеси твердыми веществами. При физической адсорбции молекулы адсорбента не вступают в химическое взаимодействие с молекулами газовой смеси. Требования к адсорбентам: большая адсорбционная способность, селективность (лат. selectio – выбор, отбор), химическая инертность, механическая прочность, способность к регенерации, низкая стоимость. Наиболее распространенные адсорбенты – активные угли, силикагели, алюмосиликаты. С увеличением температуры адсорбционная способность снижается. На этом свойстве основан процесс регенерации, которую осуществляют либо нагревом насыщенного адсорбента до температуры выше рабочей, либо продувкой его горячим паром или воздухом.

Каталитические методы очистки газов основаны на использовании катализаторов, ускоряющих химические реакции. В последние годы каталитические методы применяются для нейтрализации выхлопных газов автомобилей, т. е. превращения токсичных оксидов азота NO и углерода СО в нетоксичные: газообразный азот N2 и диоксид углерода СО2. При этом используют различные катализаторы: медно-никелевый сплав, платину на глиноземе, медь, никель, хром и др.:

Очистка сточных вод. В зависимости от типа процессов, протекающих в очистных сооружениях, различают механическую, физико-химическую и биологическую очистку сточных вод. На очистных сооружениях образуются большие массы осадков, которые подготавливают к дальнейшему использованию: обезвоживают, сушат, обезвреживают и обеззараживают. После очистки, перед сбросом в водоемы, сточные воды должны обеззараживаться с целью уничтожения патогенных микроорганизмов.

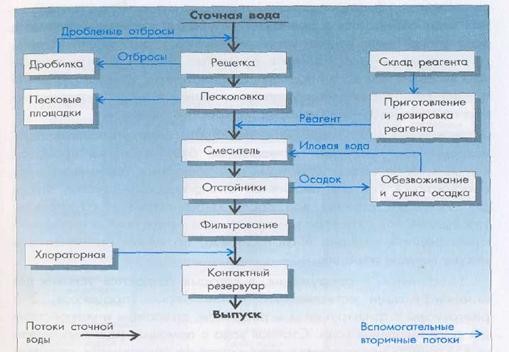

Механическая очистка предназначена для задержания нерастворенных примесей. К сооружениям для механической очистки относятся: решетки и сита (для задержания крупных примесей), песколовки (для улавливания минеральных примесей, песка), отстойники (для медленно оседающих и плавающих примесей) и фильтры (для мелких нерастворенных примесей). Специфические загрязнения производственных сточных вод удаляются с помощью жироловок, нефтеловушек, масло- и смолоуловителей и др. Механическая очистка – это, как правило, предварительная ступень перед биологической очисткой. В некоторых случаях можно ограничиться механической очисткой: например, если небольшое количество сточных вод сбрасывается в очень мощный водоем, или, если вода после механической очистки повторно используется на предприятии. При механической очистке удается задерживать до 60 % нерастворенных примесей (рис.14).

Рис.14. Технологическая схема очистной станции с механической очисткой сточных вод

Физико-химические методы очистки применяются, в основном, для производственных сточных вод. К этим методам относятся: реагентная очистка (нейтрализация, коагуляция, озонирование, хлорирование и др.), сорбция, экстракция (лат. extrahere – извлекать), эвапорация (лат. evaporatio – выпаривание), флотация, электродиализ и др.

Наибольшее распространение находят методы реагентной очистки с применением коагулянтов, в качестве которых используют сернокислый алюминий AI2(SO4)3, хлорное железо FeCl3, сернокислое железо Fe2(SO4)3, известь СаСО3 и др. Соли-коагулянты способствуют укрупнению частиц, образуя хлопья, что делает возможным дальнейшее осаждение и фильтрование мелких нерастворенных, коллоидных и частично растворенных примесей. В ряде случаев физико-химическая очистка обеспечивает такое глубокое удаление загрязнений, что последующая биологическая очистка не требуется (рис.15).

Рис.15. Технологическая схема очистной станции с физико-химической очисткой сточных вод

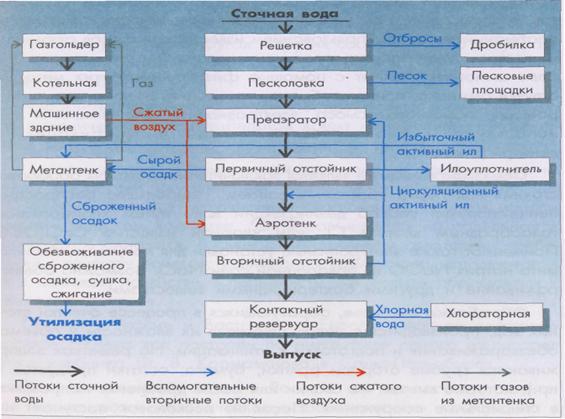

Биологическая очистка сточных вод основана на использовании микроорганизмов, которые в процессе своей жизнедеятельности разрушают органические соединения, т.е. минерализуют их. Микроорганизмы используют органические вещества в качестве источника питательных веществ и энергии. Сооружения биологической очистки условно делят на два типа: сооружения, в которых процессы протекают в условиях, близких к естественным, и те, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях. К первым относятся поля фильтрации и биологические пруды, ко вторым – биофильтры и аэротенки.

Поля фильтрации – это земельные участки, искусственно разделенные на секции, по которым равномерно распределяется сточная вода, фильтрующаяся через поры грунта. Профильтрованная вода собирается в дренажных трубах и канавах и стекает в водоемы. На поверхности почвы образуется биологическая пленка из аэробных микроорганизмов, способных минерализовать органические вещества.

Биологические пруды – это специально созданные неглубокие водоемы, где протекают естественные биохимические процессы самоочищения воды в аэробных (кислородных) и анаэробных (бескислородных) условиях. Насыщение воды кислородом происходит вследствие естественной атмосферной аэрации и фотосинтеза, но может применяться и искусственная аэрация.

Биофильтры – сооружения, в которых создаются условия для интенсификации естественных биохимических процессов. Это резервуары с фильтрующим материалом, дренажем и устройством для распределения воды. Сточная вода с помощью распределительных устройств периодически разливается по поверхности загрузки, профильтровывается и отводится во вторичный отстойник. На поверхности фильтра постепенно созревает биопленка из различных микроорганизмов, которые выполняют ту же функцию, что и на полях фильтрации, т. е. минерализуют органические вещества. Отмершая биопленка смывается водой и задерживается во вторичном отстойнике.

Аэротенк – это резервуар, в который поступают сточная вода (после механической очистки), активный ил и воздух. Хлопья активного ила представляют собой биоценоз аэробных микроорганизмов-минерализаторов (бактерий, простейших, червей и др.). Для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов необходима постоянная аэрация (продувка воздухом) воды. Из аэротенка сточная вода в смеси с активным илом поступает во вторичные отстойники, где ил осаждается. Основная масса его возвращается в аэротенк, а вода подается в контактные резервуары для хлорирования – обеззараживания (рис. 16).

Рис.16. Технологическая схема станции с биологической очисткой сточных вод

Обеззараживание является заключительным этапом обработки сточных вод перед сбросом в водоем. Наибольшее распространение получил способ дезинфекции воды путем хлорирования газообразным хлором С12 или хлорной известью CaCl(OCI). Применяют также электролизные установки для получения гипохлорита натрия NaClO из поваренной соли NaCl. Возможно обеззараживание и другими бактерицидными веществами.

Обработка осадков, образующихся в процессе очистки сточных вод, производится с целью снижения их влажности и объема, обеззараживания и подготовки к утилизации. На решетках задерживаются грубые отбросы (тряпки, бумага, остатки продуктов и пр.), которые вывозят на свалки или после дробления направляют в специальные сооружения. Песок из песколовок поступает на песковые площадки для обезвоживания, а затем вывозится и используется по назначению. Для обработки осадков из отстойников используют самостоятельную группу сооружений: иловые площадки, метантенки, аэробные стабилизаторы, установки для обезвоживания и сушки. Наиболее широко распространены метантенки.

Метантенки – это герметически закрытые резервуары, где анаэробные бактерии в термофильных условиях (t = 30 – 43°С) сбраживают сырой осадок из первичных и вторичных отстойников. В процессе брожения выделяются газы: метан СН4, водород Н2, углекислый газ СО2, аммиак NH3 и др., которые могут затем использоваться для разных целей.

Осадки сточных вод, выгружаемые из метантенков, имеют влажность 97 % и неудобны для утилизации. Для уменьшения их объема применяют обезвоживание на иловых площадках или вакуум-фильтрах, центрифугах и других сооружениях. В результате обезвоженный осадок уменьшается в объеме в 7 – 15 раз и имеет влажность 50 – 80 %.

Сжигание осадков применяется, если они не подлежат другим видам обработки и утилизации. Мировой опыт показывает, что 25 % образующихся на очистных сооружениях осадков используется в сельском хозяйстве, 50 % размещается на полигонах и около 25 % сжигается. В связи с ужесточением санитарных требований к качеству осадков, уменьшается возможность использования их в сельском хозяйстве. Специалисты все больше обращаются к сжиганию осадков.

Выбор оптимальной технологической схемы обработки осадков сточных вод зависит от их свойств, химического состава, количества, климатических условий, наличия территорий для иловых площадок и других факторов.

Источник