- Защита атмосферы

- Основные загрязнители атмосферного воздуха

- Экологические последствия загрязнения атмосферы

- Парниковый эффект

- Средства защиты

- Устройства для очистки технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Сухие пылеуловители (циклоны)

- Мокрые пылеуловители (скрубберы)

- Фильтры

- Электрофильтры

- Инженерные методы защиты атмосферы

- Токсикологическая характеристика загрязнителей. Расчет схемы очистки производственных газов от пыли и химических загрязнителей. Разработка природоохранных мероприятий, позволяющих снизить вредное воздействие выбросов на окружающий атмосферный воздух.

- Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

- Введение

- Опасность непредсказуемых изменений в стабильном состоянии биосферы, к которому исторически приспособлены природные сообщества и виды, включая самого человека, столь велика при сохранении привычных способов хозяйствования, что перед нынешними поколениями людей, населяющими Землю, возникла задача экстренного усовершенствования всех сторон своей жизни в соответствии с необходимостью сохранения сложившегося круговорота веществ и энергии в биосфере. Кроме того, повсеместное загрязнение окружающей нас среды разнообразными веществами, подчас совершенно чуждыми для нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность для нашего здоровья и благополучия будущих поколений.

- Цель проекта — приобретение опыта проектирования аппаратурно технологической схемы защиты атмосферы от промышленных выбросов.

- Задачи:

- · практическое закрепление изученных по дисциплине материалов;

- · приобретение навыков экологического обоснования принимаемых технологических решений;

- · обоснование и выбор оптимального решения по защите природной среды от антропогенного воздействия.

- 1. Токсикологическая характеристика загрязнителей

- Бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха.

- Окись углерода обладает в 200 раз большим сродством к гемоглобину, чем кислород. Замена даже одной молекулы кислорода на окись углерода значительно усиливает связь остальных трех молекул кислорода с гемоглобином.

- Отравление окисью углерода случается при неисправности отопительных приборов (использующих углеводородное топливо) в плохо вентилируемых помещениях, авариях на производстве, а также при пожарах.

- Так как со временем кислород вытесняет окись углерода из связи с гемоглобином, в легких случаях ограничиваются наблюдением или назначают кислород. При тяжелых отравлениях показано переливание эритроцитарной массы.

- Окись углерода даже в максимальной концентрации (около 120мг/м3), регистрируемой в городе в часы пик, не ухудшает показатели функции внешнего дыхания как у здоровых, так и у больных бронхиальной астмой.

- Оксид кремния SiO2.

- При отложении в легких относительно хорошо растворимых частиц высокодисперсных разновидностей аморфного SiO2 отмечаются некоторые проявления резорбтивного общетоксического действия кремниевой кислоты, в частности, действие на печень. Однако, как правило, первичные патологические изменения, вызываемые SiO2, развиваются в местах отложения пылевых частиц (слизистая дыхательных путей, альвеолы), их элиминации (слизистая дыхательных путей и пищеварительного тракта) и задержки (паренхима легких и лимфоузлы).

- Различные общие проявления вредного действия на организм (нарушения обмена, изменения реактивности, иммунопатологические явления и др.) являются, как правило, вторичными. Типичное заболевание от действия кремнеземсодержащих пылей — силикоз, для которого характерно сочетание всех этих местных и общих эффектов действия SiO2, но наиболее существенной чертой является прогрессирующий фиброз легочной ткани в связи с накоплением в ней пыли (пылевой пневмосклероз). Именно интенсивностью этого процесса силикоз отличается от патологической реакции легких на задержку в них всех других минеральных пылей (общее наименование для соответствующих заболеваний, включая силикоз, — пневмокониозы). Однако степень силикозоопасности реальных SiO2 — содержащих пылей варьирует в весьма широких пределах. Важнейшим критерием силикозоопасности является процентное содержание SiO2 в пыли.

- Особое внимание обращается на роль иммунной реактивности организма в связи с тем, что иммунопатологические процессы занимают важное место в патогенезе силикоза на звеньях, следующих за гибелью макрофага.

- 2. Санитарно-защитная зона

- 2.1 Ширина санитарно-защитной зоны

- В зависимости от мощности, условий технологии, характера и количества выделяемых опасных и неприятно пахнущих веществ, создаваемого шума, вибраций, электромагнитных волн радиочастот, ультразвука и других вредных факторов в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, санитарными нормами установлены следующие размеры (м) санитарно-защитных зон (СЗЗ) для предприятий:

- класса I . 1000; класса IV . 100;

- класса II . 500; класса V . 50.

- класса III . 300;

- Достаточность размеров санитарно-защитной зоны должна проверяться расчетом приземных концентраций, а при необходимости должны быть разработаны дополнительные мероприятия, направленные на снижение приземных концентраций. Если расчетом установлена ширина СЗЗ больше, чем требуется по классификации, принимается расчетная величина, а при расчетной меньшей величине — требуемая санитарными нормами.

- 2.2 Оборудование санитарно-защитной зоны

- Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых насаждениях специально организованных коридоров для проветривания промплощадки. Наличие зеленых насаждений снижает приземные концентрации вредных веществ на границах жилого района. Они особенно эффективны для локализации неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в расчетах приземных концентраций этот фактор не учитывается.

- Если с какой-либо стороны промплощадки жилая застройка отсутствует, озеленение санитарно-защитной зоны с этой стороны не требуется.

- Озеленение санитарно-защитной зоны осуществляют преимущественно лиственными породами деревьев, т.к. в пожарном отношении эти породы более эффективно отражают лучистое тепло и менее способствуют распространению пожара. Зеленые насаждения размещают в зависимости от преобладающих ветров в данном пункте. Высокие древесно-кустарниковые насаждения должны обеспечивать свободное проникновение ветров на промплощадку, увеличение их скорости, вынос загрязненных воздушных потоков с промплощадки и отвод их в наиболее целесообразном направлении для селитебных и промышленных территорий.

- С этой целью в зеленых насаждениях оборудуют своеобразные коридоры, имеющие ширину, соответствующую ширине промплощадки (в прямой пропорции). При этом каждый коридор формируется продольными рядами древесно-кустарниковой растительности. Между продольными рядами размещается величина межполосного разрыва, принимаемая равной 100 -120 м.

- Для ускорения скорости воздушного потока межполосный разрыв увеличивают на 25-50 % в зависимости от санитарного класса производства и ширины санитарно-защитной зоны. Расширение формируют со стороны входа ветра. В зависимости от характера розы ветров в зеленых насаждениях создаются прямолинейные или ломанные коридоры.

- В практике проектирования санитарно-защитных зон применяются 4 вида конструкций, зависящих от направления преобладающих для данного района ветров (рис.1). При наличии преобладающих ветров постоянного направления зеленые насаждения размещаются с расчетом создания одного коридора (рис.1, а) причем жилая застройка производится со стороны ветра низкоэтажными зданиями. Если преобладают ветры противоположных направлений (рис.1, б) коридор устраивается вдоль направления ветров, а жилая зона размещается только за его границами.

- При отсутствии в районе промплощадки четко выраженных направлений ветров (рис.1, в) зеленые насаждения должны создавать сходящиеся на промплощадке три (иногда — четыре) коридора согласно приведенной на рисунке схемы.

- Рис.1. Конструкции санитарно-защитных зон в зависимости от преобладающего направления ветров: а — ветер одного направления; б — встречные ветры; в — ветры трех направлений; г — преобладающие направления отсутствуют; 1- селитебная зона; 2 — санитарно-защитные полосы; 3- промпредприятие; 4 — преобладающее направление ветра

- Возможны случаи устройства промплощадки в районах с преобладанием штилей или ветров, не характерных преобладающими направлениями; в этих случаях зеленые насаждения в санитарно-защитной зоне размещают согласно рис.1, г.

- 2.3 Озеленение санитарно-защитной зоны предприятия в населенных пунктах

- 3. Расчет аппаратов очистки газов

- 3.1 Расчет пылеулавливающей камеры

- 3.2 Технологический расчет батарейного циклона Высокая степень очистки циклонами обеспечивается, если циклоны объединяются в группы, однако число циклонов в группе ограничивается из-за конструктивных соображений, что, в конечном итоге, ограничивает и производительность группы.

- Высокая степень очистки циклонами обеспечивается, если циклоны объединяются в группы, однако число циклонов в группе ограничивается из-за конструктивных соображений, что, в конечном итоге, ограничивает и пр

- По этой причине возникла необходимость в такой конструкции, при которой циклоны небольшого диаметра (что позволяет улавливать мелкие фракции пыли) объединяются не в группы, а в общей оболочке, формирующей батарею циклонов. Если в обычном циклоне вращающийся поток создается за счет входа газа по касательной к цилиндрическому корпусу циклона, то в батарейном циклоне циклонные элементы имеют направляющую потока в виде винта или розетки (рис. 4, а, б). Это значительно уменьшает габариты установки без снижения ее производительности и эффективности. Оболочка батарейного циклона может формировать круглую (рис. 4, в) или прямоугольную секцию.

- Рис. 4 Батарейный циклон: а — элемент с завихрителем «винт»; б — элемент с завихрителем «розетка»; в — общий вид компоновки циклонных элементов;

- 1 — завихривающее устройство; 2 — входной патрубок; 3 — распределительная камера; 4 — выходной патрубок; 5 — выходная камера; 6 — выхлопные трубы; 7 — циклонные элементы

- Направляющие элементы представлены на рис. (4, а) в виде винта, а на рис. (4, б) в виде розетки. В обоих случаях общими элементами являются корпус 7 и выходная труба 6.

- Выбираем циклонные элементы диаметром 200 мм с направляющими потока в виде розетки с углом наклона лопасти 25 0 . Допустимая запыленность газов 75 г/м 3 .

- Определяем удельный вес газов при рабочих условиях

- кг/м 3 .

- Коэффициент гидравлического сопротивления розеточной направляющей для углов наклона лопастей = 25 0 или 30 0 соответственно составляет = 90 и = 65. В нашем примере при = 25 0 = 90.

- Находим расход газа при рабочих условиях

- м 3 /с.

- Рассчитываем производительность по газу одного циклонного элемента

- м 3 /с,

- где опт = 4,5 — оптимальная скорость газа в циклонном элементе, м/с.

- Определяем количество циклонных элементов в батарее и выбираем их компоновку

- батарейных циклона

- Производим проверку по гидравлическому сопротивлению. Для батарейных циклонов отношение гидравлического сопротивления к удельному весу газов при рабочих условиях должно находиться в пределах . По условиям задачи Н = 400 Па, следовательно

- Укладывается в допустимые пределы.

- Расчет степени улавливания пыли

- 3.3 Технологический расчет скруббера с насадкой

- При мокром пылеулавливании в аппарате создается облако из мелкодисперсных водяных капель, либо жидкостные пленки. Пылевые частицы осаждаются на поверхности капель или пленки жидкой фазы: крупные пылевые фракции — под действием сил инерции, мелкие — в результате броуновского движения. Последнее характерно для пылевых частиц крупностью до 1мкм, обладающих малой гравитационной массой, вследствие чего пылевые частицы не прилипают к поверхности капель жидкости, а огибают их.

- При мокром пылеулавливании одновременно происходит и охлаждение высокотемпературных газовых потоков.

- Весьма существенным достоинством скруббера является не только эффективная очистка от пылевых частиц, но и улавливание из технологических газов газообразных примесей (SO2, H2S, Cl2, HCl, HF и др.).

- Обычно скруббер представляет собой цилиндрическую или прямоугольной формы емкость. В безнасадочном скруббере предусмотрена система форсунок, через которые под давлением до 200 кПа подается вода. Скруббер с насадкой оснащен специальной конструкции решеткой из деревянных реек, тарелок или керамических колец, что обеспечивает наличие большой поверхности контакта газового потока с жидкой фазой (рис. 7, 8).

- Рис. 7 Аппараты для абсорбции газов: а — противоточная насадочная колонна (1 — насадочная колонная; 2 — насадка; 3 — конструкционный элемент для распределения газа и удерживания насадки); б — насадочный абсорбер с поперечным потоком (1 — слой насадки)

- Рис. 8 Типичная тарельчатая абсорбционная колонна и два вида тарелок: а — тарельчатая колонна (1 — тарелки; 2 — корпус колонны; 3 — переливная трубка); б — колпачковая тарелка (1 — тарелка; 2 — колпачки); в — ситовая тарелка (1 — тарелка; 2 — отверстия; 3 — жидкость)

- Для условий нашего примера интерполяцией находим, что для исходной температуры газов Т = 250х0,97 = 242,5 0 (с учетом 3-процентной потери тепла), температура влажного термометра составит 56,5 0 . Следовательно, это же значение будет иметь и температура орошающей жидкости.

Защита атмосферы

Беру кисть, пытаясь запечатлеть на бумаге свои чувства, но способности мои так ничтожны! Хочу отыскать слова, но сердце моё сжимается и, опершись на подлокотник, я только смотрю и смотрю на ночное небо.

(Мацуо Басё, «Оплакивая Мацукура Ранрана»)

Атмосфера — газовая оболочка небесного тела, удерживаемая около него гравитацией. Поскольку не существует резкой границы между атмосферой и межпланетным пространством, то обычно атмосферой принято считать область вокруг небесного тела, в которой газовая среда вращается вместе с ним как единое целое. Глубина атмосферы некоторых планет, состоящих в основном из газов (газовые планеты), может быть очень большой.

Атмосфера Земли содержит кислород, используемый большинством живых организмов для дыхания, и диоксид углерода потребляемый растениями, водорослями и цианобактериями в процессе фотосинтеза. Атмосфера также является защитным слоем планеты, защищая её обитателей от солнечного ультрафиолетового излучения.

Основные загрязнители атмосферного воздуха

Основными загрязнителями атмосферного воздуха, образующимися как в процессе хозяйственной деятельности человека, так и в результате природных процессов, являются диоксид серы SO2, диоксид углерода CO2, оксиды азота NOx, твердые частицы – аэрозоли. Их доля составляет 98% в общем объеме выбросов вредных веществ. Помимо этих основных загрязнителей, в атмосфере наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ: формальдегид, фенол, бензол, соединения свинца и других тяжелых металлов, аммиак, сероуглерод и др.

Экологические последствия загрязнения атмосферы

К важнейшим экологическим последствиям глобального загрязнения атмосферы относятся:

- возможное потепление климата (парниковый эффект);

- нарушение озонового слоя;

- выпадение кислотных дождей;

- ухудшение здоровья.

Парниковый эффект

Парниковый эффект – это повышение температуры нижних слоев атмосферы Земли по сравнению с эффективной температурой, т.е. температурой теплового излучения планеты, наблюдаемого из космоса.

В декабре 1997 г. на встрече в Киото (Япония), посвященной глобальному изменению климата, делегатами из более чем 160 стран была принята конвенция, обязывающая развитые страны сократить выбросы СО2. Киотский протокол обязывает 38 индустриально развитых стран сократить к 2008–2012 г.г. выбросы СО2 на 5 % от уровня 1990 г.:

- Европейский союз должен сократить выбросы СО2 и других тепличных газов на 8 %,

- США – на 7%,

- Япония – на 6 %.

Протокол предусматривает систему квот на выбросы тепличных газов. Суть его заключается в том, что каждая из стран (пока это относится только к тридцати восьми странам, которые взяли на себя обязательства сократить выбросы), получает разрешение на выброс определенного количества тепличных газов. При этом предполагается, что какие-то страны или компании превысят квоту выбросов. В таких случаях эти страны или компании смогут купить право на дополнительные выбросы у тех стран или компаний, выбросы которых меньше выделенной квоты. Таким образом, предполагается, что главная цель – сокращение выбросов тепличных газов в следующие 15 лет на 5 % будет выполнена.

В качестве других причин, вызывающих потепление климата, ученые называют непостоянство солнечной активности, изменение магнитного поля Земли и атмосферного электрического поля.

Средства защиты

Для защиты атмосферы от негативного антропогенного воздействия используются следующие основные меры.

- 1. Экологизация технологических процессов:

- 1.1. создание замкнутых технологических циклов, малоотходных технологий, исключающих попадание в атмосферу вредных веществ;

- 1.2. уменьшение загрязнения от тепловых установок: централизованное теплоснабжение, предварительная очистка топлива от соединений серы, использование альтернативных источников энергии, переход на топливо повышенного качества (с угля на природный газ);

- 1.3. уменьшение загрязнения от автотранспорта: использование электротранспорта, очистка выхлопных газов, использование каталитических нейтрализаторов для дожигания топлива, разработка водородного транспорта, перевод транспортных потоков за город.

- 2. Очистка технологических газовых выбросов от вредных примесей.

- 3. Рассеивание газовых выбросов в атмосфере. Рассеивание осуществляется с помощью высоких дымовых труб (высотой более 300 м). Это временное, вынужденное мероприятие, которое осуществляется вследствие того, что существующие очистные сооружения не обеспечивают полной очистки выбросов от вредных веществ.

- 4. Устройство санитарно-защитных зон, архитектурно-планировочные решения.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) – это полоса, отделяющая источники промышленного загрязнения от жилых или общественных зданий для защиты населения от влияния вредных факторов производства. Ширина СЗЗ устанавливается в зависимости от класса производства, степени вредности и количества выделенных в атмосферу веществ (50–1000 м).

Архитектурно-планировочные решения – правильное взаимное размещение источников выбросов и населенных мест с учетом направления ветров, сооружение автомобильных дорог в обход населенных пунктов и др.

Оборудование для очистки выбросов:

- устройства для очистки газовых выбросов от аэрозолей (пыли, золы, сажи);

- устройства для очистки выбросов от газо- и парообразных примесей (NO, NO2, SO2, SO3 и др.)

Устройства для очистки технологических выбросов в атмосферу от аэрозолей. Сухие пылеуловители (циклоны)

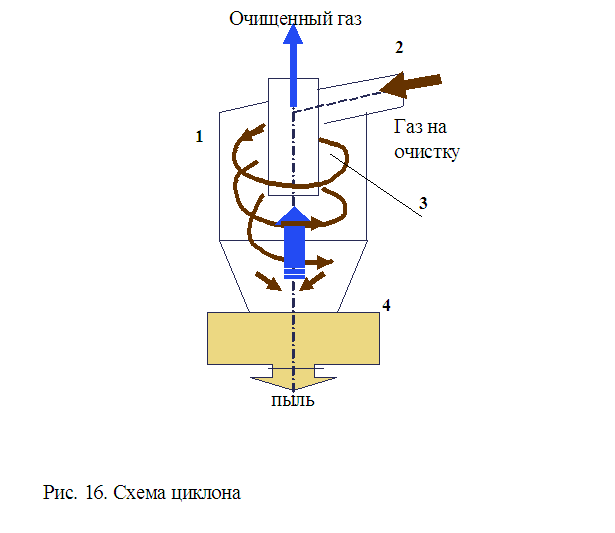

Сухие пылеуловители предназначены для грубой механической очистки от крупной и тяжелой пыли. Принцип работы – оседание частиц под действием центробежной силы и силы тяжести. Широкое распространение получили циклоны различных видов: одиночные, групповые, батарейные.

На схеме (рис. 16) изображена упрощенная конструкция одиночного циклона. Пылегазовый поток вводится в циклон через входной патрубок 2, закручивается и совершает вращательно-поступательное движение вдоль корпуса 1. Частицы пыли отбрасываются под действием центробежных сил к стенке корпуса, а затем под действие силы тяжести собираются в пылевой бункер 4, откуда периодически удаляются. Газ, освободившись от пыли, разворачивается на 180º и выходит из циклона через трубу 3.

Мокрые пылеуловители (скрубберы)

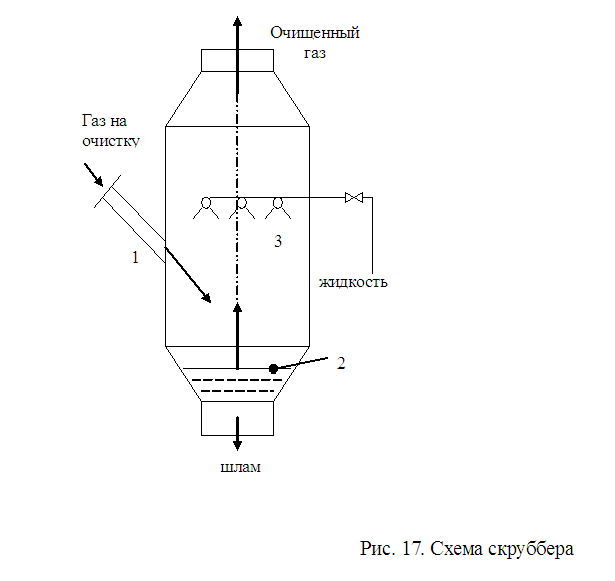

Мокрые пылеуловители характеризуются высокой эффективностью очистки от мелкодисперсной пыли размером до 2 мкм. Работают по принципу осаждения частиц пыли на поверхность капель под действием сил инерции или броуновского движения.

Запыленный газовый поток по патрубку 1 направляется на зеркало жидкости 2, на котором осаждаются наиболее крупные частицы пыли. Затем газ поднимается навстречу потоку капель жидкости, подаваемой через форсунки, где происходит очистка от мелких частиц пыли.

Фильтры

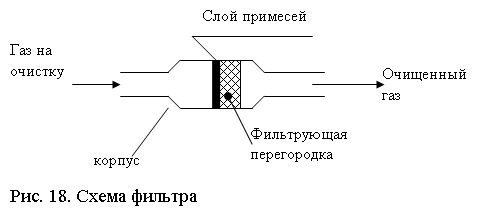

Предназначены для тонкой очистки газов за счет осаждения частиц пыли (до 0,05 мкм) на поверхности пористых фильтрующих перегородок (рис. 18). По типу фильтрующей загрузки различают тканевые фильтры (ткань, войлок, губчатая резина) и зернистые. Выбор фильтрующего материала определяется требованиями к очистке и условиями работы: степень очистки, температура, агрессивность газов, влажность, количество и размер пыли и т.д.

Электрофильтры

Электрофильтры – эффективный способ очистки от взвешенных частиц пыли (0,01 мкм), от масляного тумана. Принцип действия основан на ионизации и осаждении частиц в электрическом поле. У поверхности коронирующего электрода происходит ионизация пылегазового потока. Приобретая отрицательный заряд, частицы пыли движутся к осадительному электроду, имеющему знак, противоположный заряду коронирующего электрода. По мере накопления на электродах частицы пыли падают под действием силы тяжести в сборник пыли или удаляются встряхиванием.

Источник

Инженерные методы защиты атмосферы

Токсикологическая характеристика загрязнителей. Расчет схемы очистки производственных газов от пыли и химических загрязнителей. Разработка природоохранных мероприятий, позволяющих снизить вредное воздействие выбросов на окружающий атмосферный воздух.

| Рубрика | Экология и охрана природы |

| Вид | курсовая работа |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 08.12.2011 |

| Размер файла | 586,7 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ИНЖЕНЕРНЫЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АТМОСФЕРЫ

Введение

Опасность непредсказуемых изменений в стабильном состоянии биосферы, к которому исторически приспособлены природные сообщества и виды, включая самого человека, столь велика при сохранении привычных способов хозяйствования, что перед нынешними поколениями людей, населяющими Землю, возникла задача экстренного усовершенствования всех сторон своей жизни в соответствии с необходимостью сохранения сложившегося круговорота веществ и энергии в биосфере. Кроме того, повсеместное загрязнение окружающей нас среды разнообразными веществами, подчас совершенно чуждыми для нормального существования организма людей, представляет серьезную опасность для нашего здоровья и благополучия будущих поколений.

Цель проекта — приобретение опыта проектирования аппаратурно технологической схемы защиты атмосферы от промышленных выбросов.

Задачи:

· практическое закрепление изученных по дисциплине материалов;

· приобретение навыков экологического обоснования принимаемых технологических решений;

· обоснование и выбор оптимального решения по защите природной среды от антропогенного воздействия.

1. Токсикологическая характеристика загрязнителей

Бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха.

Окись углерода обладает в 200 раз большим сродством к гемоглобину, чем кислород. Замена даже одной молекулы кислорода на окись углерода значительно усиливает связь остальных трех молекул кислорода с гемоглобином.

Отравление окисью углерода случается при неисправности отопительных приборов (использующих углеводородное топливо) в плохо вентилируемых помещениях, авариях на производстве, а также при пожарах.

Так как со временем кислород вытесняет окись углерода из связи с гемоглобином, в легких случаях ограничиваются наблюдением или назначают кислород. При тяжелых отравлениях показано переливание эритроцитарной массы.

Окись углерода даже в максимальной концентрации (около 120мг/м3), регистрируемой в городе в часы пик, не ухудшает показатели функции внешнего дыхания как у здоровых, так и у больных бронхиальной астмой.

Оксид кремния SiO2.

При отложении в легких относительно хорошо растворимых частиц высокодисперсных разновидностей аморфного SiO2 отмечаются некоторые проявления резорбтивного общетоксического действия кремниевой кислоты, в частности, действие на печень. Однако, как правило, первичные патологические изменения, вызываемые SiO2, развиваются в местах отложения пылевых частиц (слизистая дыхательных путей, альвеолы), их элиминации (слизистая дыхательных путей и пищеварительного тракта) и задержки (паренхима легких и лимфоузлы).

Различные общие проявления вредного действия на организм (нарушения обмена, изменения реактивности, иммунопатологические явления и др.) являются, как правило, вторичными. Типичное заболевание от действия кремнеземсодержащих пылей — силикоз, для которого характерно сочетание всех этих местных и общих эффектов действия SiO2, но наиболее существенной чертой является прогрессирующий фиброз легочной ткани в связи с накоплением в ней пыли (пылевой пневмосклероз). Именно интенсивностью этого процесса силикоз отличается от патологической реакции легких на задержку в них всех других минеральных пылей (общее наименование для соответствующих заболеваний, включая силикоз, — пневмокониозы). Однако степень силикозоопасности реальных SiO2 — содержащих пылей варьирует в весьма широких пределах. Важнейшим критерием силикозоопасности является процентное содержание SiO2 в пыли.

Особое внимание обращается на роль иммунной реактивности организма в связи с тем, что иммунопатологические процессы занимают важное место в патогенезе силикоза на звеньях, следующих за гибелью макрофага.

2. Санитарно-защитная зона

2.1 Ширина санитарно-защитной зоны

В зависимости от мощности, условий технологии, характера и количества выделяемых опасных и неприятно пахнущих веществ, создаваемого шума, вибраций, электромагнитных волн радиочастот, ультразвука и других вредных факторов в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов, санитарными нормами установлены следующие размеры (м) санитарно-защитных зон (СЗЗ) для предприятий:

класса I . 1000; класса IV . 100;

класса II . 500; класса V . 50.

класса III . 300;

Достаточность размеров санитарно-защитной зоны должна проверяться расчетом приземных концентраций, а при необходимости должны быть разработаны дополнительные мероприятия, направленные на снижение приземных концентраций. Если расчетом установлена ширина СЗЗ больше, чем требуется по классификации, принимается расчетная величина, а при расчетной меньшей величине — требуемая санитарными нормами.

2.2 Оборудование санитарно-защитной зоны

Санитарно-защитные зоны подлежат озеленению с выбором соответствующих дымогазоустойчивых пород деревьев и созданием в зеленых насаждениях специально организованных коридоров для проветривания промплощадки. Наличие зеленых насаждений снижает приземные концентрации вредных веществ на границах жилого района. Они особенно эффективны для локализации неорганизованных выбросов пыли и выделений дыма из низких труб, однако в расчетах приземных концентраций этот фактор не учитывается.

Если с какой-либо стороны промплощадки жилая застройка отсутствует, озеленение санитарно-защитной зоны с этой стороны не требуется.

Озеленение санитарно-защитной зоны осуществляют преимущественно лиственными породами деревьев, т.к. в пожарном отношении эти породы более эффективно отражают лучистое тепло и менее способствуют распространению пожара. Зеленые насаждения размещают в зависимости от преобладающих ветров в данном пункте. Высокие древесно-кустарниковые насаждения должны обеспечивать свободное проникновение ветров на промплощадку, увеличение их скорости, вынос загрязненных воздушных потоков с промплощадки и отвод их в наиболее целесообразном направлении для селитебных и промышленных территорий.

С этой целью в зеленых насаждениях оборудуют своеобразные коридоры, имеющие ширину, соответствующую ширине промплощадки (в прямой пропорции). При этом каждый коридор формируется продольными рядами древесно-кустарниковой растительности. Между продольными рядами размещается величина межполосного разрыва, принимаемая равной 100 -120 м.

Для ускорения скорости воздушного потока межполосный разрыв увеличивают на 25-50 % в зависимости от санитарного класса производства и ширины санитарно-защитной зоны. Расширение формируют со стороны входа ветра. В зависимости от характера розы ветров в зеленых насаждениях создаются прямолинейные или ломанные коридоры.

В практике проектирования санитарно-защитных зон применяются 4 вида конструкций, зависящих от направления преобладающих для данного района ветров (рис.1). При наличии преобладающих ветров постоянного направления зеленые насаждения размещаются с расчетом создания одного коридора (рис.1, а) причем жилая застройка производится со стороны ветра низкоэтажными зданиями. Если преобладают ветры противоположных направлений (рис.1, б) коридор устраивается вдоль направления ветров, а жилая зона размещается только за его границами.

При отсутствии в районе промплощадки четко выраженных направлений ветров (рис.1, в) зеленые насаждения должны создавать сходящиеся на промплощадке три (иногда — четыре) коридора согласно приведенной на рисунке схемы.

Рис.1. Конструкции санитарно-защитных зон в зависимости от преобладающего направления ветров: а — ветер одного направления; б — встречные ветры; в — ветры трех направлений; г — преобладающие направления отсутствуют; 1- селитебная зона; 2 — санитарно-защитные полосы; 3- промпредприятие; 4 — преобладающее направление ветра

Возможны случаи устройства промплощадки в районах с преобладанием штилей или ветров, не характерных преобладающими направлениями; в этих случаях зеленые насаждения в санитарно-защитной зоне размещают согласно рис.1, г.

2.3 Озеленение санитарно-защитной зоны предприятия в населенных пунктах

Рис.2. Построение полос зеленых насаждений в санитарно-защитных зонах: а — 1-й тип полос; б — 2-й тип; в — организация разрывов в полосах 2-го типа; 1-10 — номера рядов полос; 11 — древесно-кустарниковый участок; 12 — кустарниковый участок

1-й тип — одноструктурного построения на протяжении всей полосы; предназначается для непосредственного окаймления коридоров, создания продольных посадок в широких коридорах, периферических полос, непосредственно примыкающих к селитебной территории и различных зеленых полос за пределами санитарно-защитной зоны (рис.2, а);

2-й тип — двухструктурного построения в виде регулярно чередующихся коротких (30-50 м) участков древесно-кустарниковых полос с участками чисто кустарниковых посадок (рис.2, б); предназначается для создания системы полос на территории санитарно-защитных зон.

Полосы 1-го типа создаются из десяти рядов шириной 22,5 м, а ярусность обеспечивается сочетанием деревьев и кустарников разной высоты. Полосы 2-го типа имеют разрывы (10-15 м) через каждые 30-50 м длины полосы (рис.2, в); в разрывах размещают многолетние кустарники.

3. Расчет аппаратов очистки газов

3.1 Расчет пылеулавливающей камеры

Аппараты, использующие осаждение твердых частиц из медленно двигающегося воздушного потока, относятся к наиболее простым, отличаются низкой эффективностью и применяются, как правило, на первой стадии очистки. Обычно такие аппараты представлены пылеулавливающими камерами (рис. 3). Приняв ряд допущений (пылевые частицы имеют шарообразную форму, распределены по вертикальному сечению камеры равномерно; оседание пылинок подчиняется закону Стокса; все частицы движутся в потоке с одинаковой скоростью; осажденные частицы не сдуваются потоком), рассчитывают геометрические размеры камеры по заданной крупности осаждаемой пыли.

Рис. 3 Пылевая камера с горизонтальными полками: 1 — полки; 2 — колокольные затворы; 3 — люки для удаления пыли

Определим скорость витания частицы расчетом:

где g — ускорение свободного падения, м/с 2 ; — вязкость воздуха (табл. 6.1) при температуре 600 0 , Пас.

Рассчитываем секундный расход газа, поступающего в камеру,

Вычислим необходимую площадь осаждения в камере

Приняв скорость потока в камере равной г = 0,8 м/с, находим площадь вертикального сечения камеры

Примем высоту камеры Н = 7 м, тогда ее ширина будет равна

Для уменьшения длины камеры предусматриваем конструкцию камеры с горизонтальными полками с расстоянием между ними 200 мм. При высоте камеры Н = 7 м количество таких полок (включая плоскость днища камеры) будет равно 36. В этом случае общая длина камеры значительно уменьшится, т.к. площадь одной полки

откуда длина камеры

Окончательно принимаем размеры камеры L = 4 м, В = 10 м, Н = 7 м.

Эффективность очистки по пыли:

3.2 Технологический расчет батарейного циклона

Высокая степень очистки циклонами обеспечивается, если циклоны объединяются в группы, однако число циклонов в группе ограничивается из-за конструктивных соображений, что, в конечном итоге, ограничивает и пр

оизводительность группы.

По этой причине возникла необходимость в такой конструкции, при которой циклоны небольшого диаметра (что позволяет улавливать мелкие фракции пыли) объединяются не в группы, а в общей оболочке, формирующей батарею циклонов. Если в обычном циклоне вращающийся поток создается за счет входа газа по касательной к цилиндрическому корпусу циклона, то в батарейном циклоне циклонные элементы имеют направляющую потока в виде винта или розетки (рис. 4, а, б). Это значительно уменьшает габариты установки без снижения ее производительности и эффективности. Оболочка батарейного циклона может формировать круглую (рис. 4, в) или прямоугольную секцию.

Рис. 4 Батарейный циклон: а — элемент с завихрителем «винт»; б — элемент с завихрителем «розетка»; в — общий вид компоновки циклонных элементов;

1 — завихривающее устройство; 2 — входной патрубок; 3 — распределительная камера; 4 — выходной патрубок; 5 — выходная камера; 6 — выхлопные трубы; 7 — циклонные элементы

Направляющие элементы представлены на рис. (4, а) в виде винта, а на рис. (4, б) в виде розетки. В обоих случаях общими элементами являются корпус 7 и выходная труба 6.

Выбираем циклонные элементы диаметром 200 мм с направляющими потока в виде розетки с углом наклона лопасти 25 0 . Допустимая запыленность газов 75 г/м 3 .

Определяем удельный вес газов при рабочих условиях

кг/м 3 .

Коэффициент гидравлического сопротивления розеточной направляющей для углов наклона лопастей = 25 0 или 30 0 соответственно составляет = 90 и = 65. В нашем примере при = 25 0 = 90.

Находим расход газа при рабочих условиях

м 3 /с.

Рассчитываем производительность по газу одного циклонного элемента

м 3 /с,

где опт = 4,5 — оптимальная скорость газа в циклонном элементе, м/с.

Определяем количество циклонных элементов в батарее и выбираем их компоновку

батарейных циклона

Производим проверку по гидравлическому сопротивлению. Для батарейных циклонов отношение гидравлического сопротивления к удельному весу газов при рабочих условиях должно находиться в пределах . По условиям задачи Н = 400 Па, следовательно

Укладывается в допустимые пределы.

Расчет степени улавливания пыли

Определяем общую степень улавливания пылевых фракций с помощью графика, представленного на рис. 5.

Рис. 5 Кривая зависимости фракционных к.п.д. батарейного циклона типа БЦ с элементами диаметром 250 мм и направляющим аппаратом типа винт (угол 25 о ) от размера частиц

газ пыль природоохранный токсикологический

Рис. 6 График для пересчета степени улавливания пыли об от одного типа и размера элемента к другому

Так как указанный график составлен для циклонного элемента диаметром 250 мм с направляющей типа винт с углом 25 0 , необходимо пересчитать общ на заданный по условиям задачи циклонный элемент с помощью кривых на рис. 6, получим общ = 91%.

Эффективность очистки по пыли:

3.3 Технологический расчет скруббера с насадкой

При мокром пылеулавливании в аппарате создается облако из мелкодисперсных водяных капель, либо жидкостные пленки. Пылевые частицы осаждаются на поверхности капель или пленки жидкой фазы: крупные пылевые фракции — под действием сил инерции, мелкие — в результате броуновского движения. Последнее характерно для пылевых частиц крупностью до 1мкм, обладающих малой гравитационной массой, вследствие чего пылевые частицы не прилипают к поверхности капель жидкости, а огибают их.

При мокром пылеулавливании одновременно происходит и охлаждение высокотемпературных газовых потоков.

Весьма существенным достоинством скруббера является не только эффективная очистка от пылевых частиц, но и улавливание из технологических газов газообразных примесей (SO2, H2S, Cl2, HCl, HF и др.).

Обычно скруббер представляет собой цилиндрическую или прямоугольной формы емкость. В безнасадочном скруббере предусмотрена система форсунок, через которые под давлением до 200 кПа подается вода. Скруббер с насадкой оснащен специальной конструкции решеткой из деревянных реек, тарелок или керамических колец, что обеспечивает наличие большой поверхности контакта газового потока с жидкой фазой (рис. 7, 8).

Рис. 7 Аппараты для абсорбции газов: а — противоточная насадочная колонна (1 — насадочная колонная; 2 — насадка; 3 — конструкционный элемент для распределения газа и удерживания насадки); б — насадочный абсорбер с поперечным потоком (1 — слой насадки)

Рис. 8 Типичная тарельчатая абсорбционная колонна и два вида тарелок: а — тарельчатая колонна (1 — тарелки; 2 — корпус колонны; 3 — переливная трубка); б — колпачковая тарелка (1 — тарелка; 2 — колпачки); в — ситовая тарелка (1 — тарелка; 2 — отверстия; 3 — жидкость)

Для условий нашего примера интерполяцией находим, что для исходной температуры газов Т = 250х0,97 = 242,5 0 (с учетом 3-процентной потери тепла), температура влажного термометра составит 56,5 0 . Следовательно, это же значение будет иметь и температура орошающей жидкости.

Рассчитываем потери тепла на нагрев жидкости и испарение.

На испарение расходуется

Q1 = ЕгТQобщ.г= 0,33(242 — 60)200000 = 12012000 ккал/ч ,

где Е = 0,33 — средняя теплоемкость газов, ккал/нм 3 0 С; Т — разность температуры газа, 0 С; Qобщ.г — часовой расход газа.

При температуре 56,5 0 на испарение 1 кг воды расходуется Q2 = 565 ккал.

На нагрев 1 кг водяных паров расходуется

где ЕВ — средняя теплоемкость водяных паров, ккал/кг 0 С; Т — разность температуры воды, 0 С.

Всего на нагрев и испарение воды затратится 565 + 2 = 567 ккал. При этом в скруббере будет испаряться вода в количестве

Выбираем направления движения потоков газа и жидкости. Если схема противоточная, газ движется с нижней части скруббера вверх, а жидкость — наоборот. Схема противотока с температурными параметрами будет иметь вид

верхняя часть скруббера

нижняя часть скруббера

Рассчитываем среднюю логарифмическую разность температур

Определяем коэффициент теплопередачи

К = 6,3 , ккал/чм 2 0 С,

где — средняя скорость газа в свободном сечении скруббера, м/с.

При значительных величинах происходит потеря воды за счет брызгоуноса, рекомендуемая величина находиться в пределах 1- 1,5 м/с.

Принимаем для расчета = 1,5 м/с, тогда

К = 6,31,5 = 9,4 ккал/м 2 ч 0 С

Находим требуемую поверхность насадки

Выбираем тип насадки. Обычно при решении задач охлаждения газа с одновременной очисткой его от пыли применяют насадки в виде правильно уложенных керамических колец либо деревянную реечную (хордовую). Примем деревянную (хордовую) насадку из досок толщиной 18 мм, шириной 120 мм, расположенных на расстоянии 25 мм друг от друга; доски устанавливаются на ребро.

На один погонный метр можно уложить досок

Следовательно, 1м 3 насадки будет иметь 232 = 46 орошаемых ребер. Боковая площадь одной доски (с двух сторон) составит 210,12 = 0,24 м 2 . При ширине доски 120 мм в 1м будет 8 рядов досок по 23 доски в ряду (т.е. 1м 3 насадки будет содержать 23 х 8 = 184 доски с общей поверхностью S = 184 х 0,24 = 44,2 м 2 ).

Определяем объем насадки

Рассчитываем живое сечение насадки: при толщине доски 18 мм м расстоянии между досками 25 мм занятое насадкой сечение скруббера составит %, т.е. живое сечение насадки (для прохода газов) составит 58 %.

Вычисляем секундный расход газа

В выходящем газе содержится также Qобщ.В водяных паров, занимающих объем нм 3 .

Отсюда секундный расход газа с водяными парами

Средний секундный расход газа через скруббер

Необходимая площадь живого сечения

Площадь горизонтального сечения скруббера с учетом доли живого сечения

Следовательно, диаметр скруббера цилиндрической формы составит 7 м, а высота насадки 629 : 61,1 = 10,3 м.

Рассчитываем часовой расход воды, принимая плотность орошения 10 м 3 /м 2 ч.

Определяем часовое количество поступающей в скруббер пыли

Улавливаемое количество пыли составляет 20 %, т.е. 400 кг/ч. Из цикла орошения выводится пульпа с содержанием твердого 20 г/л, следовательно, для вывода уловленной пыли каждый час из цикла орошения выводят пульпу, количество которой составляет

Находим необходимое для компенсации испарения и выводимой с пульпой количество воды

Эффективность очистки по пыли:

Эффективность очистки по химическому загрязнителю:

Источник