- зМБЧБ 12 йОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ

- 12.1 уЧПКУФЧБ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ УЧСЪЙ

- 12.2 фЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС ЪБДБЮБ Й ЙОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ ЕЕ ТЕЫЕОЙС

- 12.3 уФТХЛФХТБ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН РТПГЕУУЕ

- Информационное обеспечение производства

- Автоматизация проектирования на предприятиях деревянного домостроения и производства мебели

- Технологический процесс на предприятиях по деревянному домостроению и производству мебели включает в себя сложную и трудоемкую подготовку проектной документации. Не менее сложным является процесс подготовки на её основании производственной документации. Необходимость автоматизации на таких предприятиях сегодня очевидна. Об «умных» системах, которые решают эту проблему, и будет наш рассказ.

- Как улучшить работу предприятия?

- PDM-системы

- Основные возможности PDM-систем:

- Рынок

- 1C:PDM

- Подводим итоги

зМБЧБ 12 йОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ

йОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ СЧМСЕФУС ЧБЦОЕКЫЕК УПУФБЧОПК ЮБУФША РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС НБЫЙОЩ. йОЖПТНБГЙС Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН РТПГЕУУЕ — ЬФП УТЕДУФЧП, РТЙЧПДСЭЕЕ, РПДДЕТЦЙЧБАЭЕЕ Й ОБРТБЧМСАЭЕЕ ЕЗП ДЕКУФЧЙЕ. мАВПК, УБНЩК НБМЩК ЫБЗ Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН РТПГЕУУЕ УПЧЕТЫБЕФУС Ч ТЕЪХМШФБФЕ ПУХЭЕУФЧМЕОЙС ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ.

12.1 уЧПКУФЧБ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ Й ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ УЧСЪЙ

фЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ЧУЕЗДБ ЛПОЛТЕФОБ Й ОБДЕМЕОБ ПРТЕДЕМЕООЩН УНЩУМПН. фЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС ЕУФШ ХЛБЪБОЙЕ П ФПН, ЮФП, ЛБЛ, ЛПЗДБ, У РПНПЭША ЮЕЗП ОБДП УДЕМБФШ, ЙМЙ ЬФП УППВЭЕОЙЕ П ТЕЪХМШФБФБИ УПЧЕТЫЕООПЗП ДЕКУФЧЙС, ЙЪНЕОЕОЙЙ РЕТЧПОБЮБМШОЩИ ХУМПЧЙК, УППВЭЕОЙЕ ЛБЛЙИ — ФП ДБООЩИ Й Ф.Р.

рТПГЕУУ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС НБЫЙОЩ Ч ГЕМПН, ФБЛ ЦЕ ЛБЛ Й ЕЕ УПУФБЧОЩИ ЮБУФЕК, РПДТБЪДЕМСАФ ОБ ЬФБРЩ РПДЗПФПЧЛЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ, ПУХЭЕУФЧМЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ Й ПГЕОЛХ ДПУФЙЗОХФЩИ ТЕЪХМШФБФПЧ.

оБ ЬФБРЕ РПДЗПФПЧЛЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ ТБЪТБВБФЩЧБАФ ФЕИОПМПЗЙА ЙЪЗПФПЧМЕОЙС НБЫЙОЩ Й ЕЕ ДЕФБМЕК, ЙЪВЙТБАФ ЙМЙ РТПЕЛФЙТХАФ Й ЙЪЗПФПЧМСАФ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЕ ПВПТХДПЧБОЙЕ, ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛХА ПУОБУФЛХ Й ЙОУФТХНЕОФЩ, ТЕЫБАФ ЪБДБЮЙ РМБОЙТПЧБОЙС, ПТЗБОЙЪБГЙЙ РТПЙЪЧПДУФЧБ Й ХРТБЧМЕОЙС РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩН РТПГЕУУПН.

пУХЭЕУФЧМЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ ЧЛМАЮБЕФ ЧЩРПМОЕОЙЕ ТСДБ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ДЕФБМЕК Й УВПТЛЙ НБЫЙОЩ, ДПУФБЧЛХ Л ТБВПЮЙН НЕУФБН ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ДПЛХНЕОФБГЙЙ, ЪБЗПФПЧПЛ, УВПТПЮОЩИ ЕДЙОЙГ, ЙОУФТХНЕОФПЧ, ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ПУОБУФЛЙ, УЛМБДЙТПЧБОЙЕ ЪБЗПФПЧПЛ Й РТПДХЛГЙЙ, ЛПОФТПМШ ИПДБ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ Й ХРТБЧМЕОЙЕ ЙН Й РТПЮЙЕ ДЕКУФЧЙС, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЙЕ ЖХОЛГЙПОЙТПЧБОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ Й ЙЪЗПФПЧМЕОЙЕ ЛБЮЕУФЧЕООПК РТПДХЛГЙЙ.

ч РТПГЕУУЕ ЛПОФТПМС ЛБЮЕУФЧБ НБЫЙОЩ Й ДЕФБМЕК ЧЩСЧМСАФ УППФЧЕФУФЧЙЕ ЖБЛФЙЮЕУЛЙИ ЪОБЮЕОЙК РПЛБЪБФЕМЕК ЛБЮЕУФЧБ ФТЕВХЕНЩН ЪОБЮЕОЙСН. дЕМБАФ ЬФП РХФЕН ЙЪНЕТЕОЙК, ЙУРЩФБОЙК Й Ф.Р.

лБЦДПНХ ЬФБРХ РТПГЕУУБ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС НБЫЙОЩ РТЙУХЭЙ УЧПЙ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ РТПГЕУУЩ, ГЕМЙ Й УПДЕТЦБОЙЕ ЛПФПТЩИ ПВХУМПЧМЕОЩ УРЕГЙЖЙЛПК ТЕЫБЕНЩИ ЪБДБЮ. пДОБЛП ОБ МАВПН ЬФБРЕ РТЙ ТЕЫЕОЙЙ ЛПОЛТЕФОЩИ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ Й РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ ЪБДБЮ ЧЕДХФ УВПТ, ЪБРТПУ, РПЙУЛ, ИТБОЕОЙЕ, РЕТЕТБВПФЛХ, РТЕПВТБЪПЧБОЙЕ, РЕТЕДБЮХ Й ЙУРПМШЪПЧБОЙЕ ЙОЖПТНБГЙЙ.

фЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС ЙОЖПТНБГЙС, РПУФХРБАЭБС ОБ ТБВПЮЕЕ НЕУФП, СЧМСЕФУС ЙУИПДОПК Ч ЙОЖПТНБГЙПООПН РТПГЕУУЕ, УЧЕТЫБЕНПН РТЙ ЧЩРПМОЕОЙЙ ПРЕТБГЙЙ. чЩРПМОЕОЙЕ МАВПК ПРЕТБГЙЙ ФТЕВХЕФ ТЕЫЕОЙС НОПЦЕУФЧБ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ, УЧСЪБООЩИ, ОБРТЙНЕТ, У ХУФБОПЧЛПК ЪБЗПФПЧЛЙ, ОБУФТПКЛПК УФБОЛБ, ОБВМАДЕОЙЕН ЪБ ИПДПН РТПГЕУУБ ПВТБВПФЛЙ Й ХРТБЧМЕОЙЕН ЙН. тЕЫЕОЙЕ ЛБЦДПК ЙЪ ОЙИ УПРТСЦЕОП У ПРТЕДЕМЕООЩНЙ ДЕКУФЧЙСНЙ ОБД ЙОЖПТНБГЙЕК, ОБРТБЧМЕООЩНЙ ОБ ЧЩТБВПФЛХ ТЕЫЕОЙС ЙМЙ ХРТБЧМСАЭЕЗП ЧПЪДЕКУФЧЙС ОБ ПВЯЕЛФ РТПЙЪЧПДУФЧБ, ПВПТХДПЧБОЙЕ, ЙОУФТХНЕОФ Й Ф.Р.

тЕЫЕОЙЕ ЪБДБЮЙ ДПМЦОП ВЩФШ РПДФЧЕТЦДЕОП УППФЧЕФУФЧХАЭЙН УППВЭЕОЙЕН. б ОБУЛПМШЛП ХДБЮОП ТЕЫЕОБ ЪБДБЮБ, НПЦОП ХУФБОПЧЙФШ, УПРПУФБЧЙЧ ТЕЪХМШФБФЩ ТЕЫЕОЙС У ХУМПЧЙСНЙ ЪБДБЮЙ. дМС ЬФПЗП ПРСФШ — ФБЛЙ ОХЦОЩ РПМХЮЕОЙЕ, РТЕПВТБЪПЧБОЙЕ, РЕТЕДБЮБ Й ДТХЗЙЕ ПРЕТБГЙЙ ОБД ЙОЖПТНБГЙЕК.

фБЛЙН ПВТБЪПН, РПУФБОПЧЛХ ЪБДБЮЙ, ЕЕ ТЕЫЕОЙЕ, УППВЭЕОЙЕ П ФПН, ЮФП ЪБДБЮБ ТЕЫЕОБ, Й ПГЕОЛХ РТБЧЙМШОПУФЙ ТЕЫЕОЙС УЧСЪЩЧБЕФ ЪБНЛОХФЩК ЙОЖПТНБГЙПООЩК ЛПОФХТ, ЛПФПТЩК НПЦЕФ ВЩФШ ОБЪЧБО ЙОЖПТНБГЙПООПК УЧСЪША.

йОЖПТНБГЙПООБС УЧСЪШ — ЬФП ЪБНЛОХФЩК ЛПОФХТ, ПВТБЪХЕНЩК РТСНЩН Й ПВТБФОЩН РПФПЛБНЙ ЙОЖПТНБГЙЙ, ПИЧБФЩЧБАЭЙК ЧУЕ ДЕКУФЧЙС ОБД ЙОЖПТНБГЙЕК, ОЕПВИПДЙНЩЕ ДМС ТЕЫЕОЙС РТПЙЪЧПДУФЧЕООПК ЙМЙ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ЪБДБЮЙ.

зТБЖЙЮЕУЛПЕ ПФПВТБЦЕОЙЕ РПОСФЙС ПВ ЙОЖПТНБГЙПООПК УЧСЪЙ ДБОП ОБ ТЙУХОЛЕ 12.1. оБ УИЕНЕ РПЛБЪБОЩ ДЕКУФЧЙС Ч ЙОЖПТНБГЙПООПН РТПГЕУУЕ, УПЧЕТЫБЕНЩЕ ОБ РХФЙ РЕТЕИПДБ ПФ ХУМПЧЙК ЪБДБЮЙ Л ТЕЪХМШФБФБН ЕЕ ТЕЫЕОЙС. чИПДПН Ч ЙОЖПТНБГЙПООЩК ЛПОФХТ СЧМСЕФУС РПУФБОПЧЛБ ЪБДБЮЙ, ЧЩИПДПН — ТЕЪХМШФБФ ЕЕ ТЕЫЕОЙС. ъБНЩЛБЕФ ЙОЖПТНБГЙПООЩК ЛПОФХТ УПРПУФБЧМЕОЙЕ ТЕЪХМШФБФБ ТЕЫЕОЙС У ХУМПЧЙСНЙ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ЪБДБЮЙ. ч ИПДЕ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ ЧПЪНПЦОЩ ЙЪХЮЕОЙЕ ХУМПЧЙК ЪБДБЮЙ, РЕТЕТБВПФЛБ ЙУИПДОПК ЙОЖПТНБГЙЙ Ч ТЕЫЕОЙЕ Й ХРТБЧМСАЭЕЕ ЧПЪДЕКУФЧЙЕ, РТЙЧЕДЕОЙЕ ЙОЖПТНБГЙЙ П ТЕЫЕОЙЙ ЪБДБЮЙ Л ЧЙДХ, УПРПУФБЧЙНПНХ У ЕЕ ХУМПЧЙСНЙ, Й ДТ. чПЪНПЦОЩ ЪБРТПУЩ ДПРПМОЙФЕМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ, РПФЕТЙ ЙОЖПТНБГЙЙ Ч ИПДЕ ЕЕ РЕТЕТБВПФЛЙ, РТЕПВТБЪПЧБОЙСИ, РЕТЕДБЮЕ Й Ф.Д.

тЙУХОПЛ 12.1 — уИЕНБ ЙОЖПТНБГЙПООПК УЧСЪЙ

пВТБФОЩК РПФПЛ ЙОЖПТНБГЙЙ НПЦЕФ УХЭЕУФЧПЧБФШ Ч ОЕСЧОПК ЖПТНЕ. оБРТЙНЕТ, ХУМПЧЙЕН РТБЧЙМШОПУФЙ ТЕЫЕОЙС ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК ЪБДБЮЙ НПЦЕФ ВЩФШ ПФУХФУФЧЙЕ УППВЭЕОЙС П ТЕЪХМШФБФБИ Ч НПНЕОФ ЕЕ ТЕЫЕОЙС. й ФПМШЛП ДБМШЫЕ Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН ЙМЙ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПН РТПГЕУУЕ, ЗДЕ ПВОБТХЦЙФУС ДПРХЭЕООБС ПЫЙВЛБ, РПУМЕДХЕФ УППВЭЕОЙЕ П ФПН, ЮФП ЪБДБЮБ ВЩМБ ТЕЫЕОБ ОЕЧЕТОП. фБЛЙЕ УМХЮБЙ ЧПЪОЙЛБАФ Ч РТПГЕУУЕ УВПТЛЙ НБЫЙОЩ, ЛПЗДБ ЧЩСУОСЕФУС, ЮФП РПУФБЧМЕООЩЕ НЕИБОЙЮЕУЛЙН ГЕИПН ДЕФБМЙ ВЩМЙ ЙЪЗПФПЧМЕОЩ ОЕЛБЮЕУФЧЕООП. тЕЛМБНБГЙС ОБ НБЫЙОЩ ПФ РПФТЕВЙФЕМЕК ПФОПУЙФУС Л ФПНХ ЦЕ ТСДХ УППВЭЕОЙК РП ЛБОБМБН ПВТБФОПК УЧСЪЙ.

12.2 фЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС ЪБДБЮБ Й ЙОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ ЕЕ ТЕЫЕОЙС

чЩРПМОЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ УЧСЪБОП У ТЕЫЕОЙЕН НОПЗЙИ РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ Й ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ. мАВБС ЙЪ ОЙИ ТБУЮМЕОСЕФУС ОБ ОЕУЛПМШЛП ДЕКУФЧЙК, Й ЛБЦДПЕ ЙЪ ОЙИ ДПМЦОП ВЩФШ ПВЕУРЕЮЕОП УЧПЙН ЙОЖПТНБГЙПООЩН РТПГЕУУПН. йОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ ЪБДБЮЙ Ч ГЕМПН, ФБЛ ЦЕ ЛБЛ Й ПФДЕМШОЩИ ДЕКУФЧЙК, ЧУЕЗДБ РТЕДЫЕУФЧХЕФ ЙИ ТЕЫЕОЙА.

еУМЙ ЪБДБЮХ ТЕЫБЕФ ОЕРПУТЕДУФЧЕООП ЮЕМПЧЕЛ, ФП ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ЧП НОПЗПН ПЛБЪЩЧБЕФУС УЛТЩФЩН ЛБЛ ПФ ОЕЗП УБНПЗП, ФБЛ Й ПФ ОБВМАДБФЕМС ЪБ ЕЗП ДЕКУФЧЙСНЙ. пВЯСУОСЕФУС ЬФП ФЕН, ЮФП ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ЮЕМПЧЕЛ ПУХЭЕУФЧМСЕФ Ч ТЕЪХМШФБФЕ ХНУФЧЕООПК ДЕСФЕМШОПУФЙ Й У РПНПЭША ЧУЕИ ПТЗБОПЧ ЮХЧУФЧ, НОПЗЙЕ ДЕКУФЧЙС ЧЩРПМОСЕФ РПДУПЪОБФЕМШОП, ОП ГЕМЕУППВТБЪОП.

оБРТЙНЕТ, ДМС ФПЗП ЮФПВЩ ЧЪСФШ ЛБЛПК-ФП РТЕДНЕФ УП УФПМБ, ЮЕМПЧЕЛХ ДПУФБФПЮОП ПУПЪОБФШ ЪБДБЮХ, ЧЪЗМСОХФШ ОБ ЬФПФ РТЕДНЕФ, РТПФСОХФШ ТХЛХ Й ЧЪСФШ РТЕДНЕФ. оЕПВИПДЙНЩНЙ ДЕКУФЧЙСНЙ ТХЛЙ ТХЛПЧПДЙФ ЧЩУПЛПТБЪЧЙФБС ОЕТЧОБС УЙУФЕНБ ЮЕМПЧЕЛБ, ОЕ ЪБФТБЗЙЧБС ЕЗП УПЪОБОЙС.

еУМЙ ЧЩРПМОЕОЙЕ ЪБДБЮЙ ЧПЪМБЗБЕФУС ОБ ФЕИОЙЮЕУЛЙЕ УТЕДУФЧБ, ФТЕВХЕФУС ЗМХВПЛБС ТБУЫЙЖТПЧЛБ УПДЕТЦБОЙС ЛБЛ УБНПК ЪБДБЮЙ, ФБЛ Й РТПТБВПФЛБ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЕЗП ЕЕ ТЕЫЕОЙЕ. фЕИОЙЮЕУЛЙЕ УТЕДУФЧБ ДПМЦОЩ ЧПУРПМОЙФШ ОЕ ФПМШЛП НЕИБОЙЮЕУЛХА, ОП Й ХНУФЧЕООХА, ЧЛМАЮБС РПДУПЪОБФЕМШОХА, ДЕСФЕМШОПУФШ ЮЕМПЧЕЛБ.

дМС РПСУОЕОЙС ЙЪМПЦЕООПЗП РТПБОБМЙЪЙТХЕН ТЕЫЕОЙЕ ПДОПК ЙЪ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ, Б ЙНЕООП ХУФБОПЧЛХ ЪБЗПФПЧЛЙ ЧФХМЛЙ ОБ ФПЛБТОПН УФБОЛЕ Ч УБНПГЕОФТЙТХАЭЙК ФТЕИЛХМБЮОЩК РБФТПО У РОЕЧНБФЙЮЕУЛЙН ЪБЦЙНПН. еУМЙ ЧФХМЛХ ВХДЕФ ХУФБОБЧМЙЧБФШ ТБВПЮЙК ЧТХЮОХА, ФП ЕНХ ОЕПВИПДЙНП ЧЪСФШ ЪБЗПФПЧЛХ ЙЪ ФБТЩ, ОБРТЙНЕТ, Ч ЧЙДЕ МПФЛБ, РПДОЕУФЙ Л РБФТПОХ, ЧЧЕУФЙ Ч РТПУФТБОУФЧП НЕЦДХ ЛХМБЮЛБНЙ Й ЧЛМАЮЙФШ РОЕЧНБФЙЮЕУЛЙК РТЙЧПД РБФТПОБ. п РТБЧЙМШОПУФЙ ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ ТБВПЮЙК НПЦЕФ УХДЙФШ «ОБ ЗМБЪ» РП ТБДЙБМШОПНХ ВЙЕОЙА ЧТБЭБАЭЕКУС ЪБЗПФПЧЛЙ РПУМЕ ЧЛМАЮЕОЙС РТЙЧПДБ ЫРЙОДЕМС УФБОЛБ.

рТПУФПФБ ЪБДБЮЙ, УЧПДСЭЕКУС Л ТСДХ НЕИБОЙЮЕУЛЙИ ДЕКУФЧЙК ТБВПЮЕЗП, УПЪДБЕФ ЧРЕЮБФМЕОЙЕ П РПМОПН ПФУХФУФЧЙЙ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ Ч ИПДЕ ЕЕ ТЕЫЕОЙС. ч ДЕКУФЧЙФЕМШОПУФЙ ЦЕ ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ЕУФШ Й ОЕ УФПМШ РТПУФ ЛБЛ ЪБДБЮБ Ч УДЕМБООПК РПУФБОПЧЛЕ. ч ЬФПН ОЕФТХДОП ХВЕДЙФШУС, ЕУМЙ РТЕДУФБЧЙФШ ХУФБОПЧЛХ ЪБЗПФПЧЛЙ ЧФХМЛЙ БЧФПНБФЙЮЕУЛЙН РХФЕН У РТЙНЕОЕОЙЕН РТПНЩЫМЕООПЗП ТПВПФБ.

бЧФПНБФЙЮЕУЛПЕ ТЕЫЕОЙЕ ЪБДБЮЙ ФТЕВХЕФ РПМОПЗП ТБУЛТЩФЙС ДЕКУФЧЙК, ЛПФПТЩЕ ДПМЦОЩ ВЩФШ УПЧЕТЫЕОЩ ДМС ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ Ч РБФТПОЕ УФБОЛБ. ч ОЙИ ЧИПДСФ УМЕДХАЭЙЕ ЪБДБЮЙ:

- РТЙДБОЙЕ ЪБЗПФПЧЛБН ЧФХМПЛ ПРТЕДЕМЕООПЗП РПМПЦЕОЙС Ч МПФЛЕ;

- РТЙДБОЙЕ ОЕПВИПДЙНПЗП РПМПЦЕОЙС МПФЛХ У ЪБЗПФПЧЛБНЙ Ч УЙУФЕНЕ ЛППТДЙОБФ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ;

- РТПЗТБННЙТПЧБОЙЕ ДЧЙЦЕОЙК ТПВПФБ;

- ЧЧЕДЕОЙЕ Ч ХУФТПКУФЧБ РТПЗТБННОПЗП ХРТБЧМЕОЙС (хрх) ТПВПФБ Й УФБОЛБ ХРТБЧМСАЭЙИ РТПЗТБНН (хр);

- РТЙДБОЙЕ ЪБИЧБФОПНХ ХУФТПКУФЧХ (ъх) ТПВПФБ ЙУИПДОПЗП РПМПЦЕОЙС Ч УЙУФЕНЕ ЛППТДЙОБФ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ;

- РЕТЕНЕЭЕОЙЕ ъх ТПВПФБ Л ПЮЕТЕДОПК ЪБЗПФПЧЛЕ;

- ЪБИЧБФ ТПВПФПН ЪБЗПФПЧЛЙ;

- РЕТЕНЕЭЕОЙЕ ЪБЗПФПЧЛЙ Л РБФТПОХ УФБОЛБ;

- ЧЧЕДЕОЙЕ ЪБЗПФПЧЛЙ Ч ТБВПЮЕЕ РТПУФТБОУФЧП ЛХМБЮЛПЧ РБФТПОБ;

- ЪБЛТЕРМЕОЙЕ ЪБЗПФПЧЛЙ ЛХМБЮЛБНЙ РБФТПОБ;

- ТБЪЦЙН ъх ТПВПФБ;

- ПФЧПД ъх ЙЪ ЪПОЩ ПВТБВПФЛЙ;

- РТПЧЕТЛБ РТБЧЙМШОПУФЙ ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ.

фБЛЙН ПВТБЪПН, ЪБДБЮБ ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ Ч РБФТПОЕ ТБУРБМБУШ ОБ ОЕУЛПМШЛП ДЕКУФЧЙК, ЛБЦДПЕ ЙЪ ЛПФПТЩИ РТЕДУФБЧМСЕФ УПВПК ЮБУФОХА ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛХА ЪБДБЮХ. йОЖПТНБГЙПООПЕ ПВЕУРЕЮЕОЙЕ ТЕЫЕОЙС ЮБУФОЩИ ЪБДБЮ ВХДЕФ ПУХЭЕУФЧМСФШУС РП-ТБЪОПНХ.

оБРТЙНЕТ, ЪБДБЮБ РТЙДБОЙС ФТЕВХЕНПЗП РПМПЦЕОЙС ЪБЗПФПЧЛЕ Ч МПФЛЕ ДПМЦОБ ВЩФШ ТЕЫЕОБ РТЙ ЛПОУФТХЙТПЧБОЙЙ МПФЛБ. рТПГЕУУ ЛПОУФТХЙТПЧБОЙС ВХДЕФ ЪБЛМАЮБФШУС Ч РЕТЕТБВПФЛЕ ЙУИПДОПК ЙОЖПТНБГЙЙ П ЧЙДЕ, ЖПТНЕ, ТБЪНЕТБИ Й ЮЙУМЕ ЪБЗПФПЧПЛ, ПДОПЧТЕНЕООП ТБЪНЕЭБЕНЩИ Ч МПФЛЕ, Ч ЛПОУФТХЛФЙЧОЩЕ ТЕЫЕОЙС П ЖПТНЕ, ТБЪНЕТБИ Й НЕУФПРПМПЦЕОЙЙ СЮЕЕЛ, ВБЪЙТХАЭЙИ ЪБЗПФПЧЛЙ Ч МПФЛЕ. уМЕДХАЭБС ЪБДБЮБ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ТБЪТБВПФЛЕ ХРТБЧМСАЭЕК ЙОЖПТНБГЙЙ ДЕКУФЧЙСНЙ ТПВПФБ. рТПГЕУУ ЧЩТБВПФЛЙ ФБЛПК ЙОЖПТНБГЙЙ, ЙОЖПТНБГЙПООЩК Ч УЧПЕН УХЭЕУФЧЕ, ЪБЧЕТЫБЕФУС ЕЕ ЛПДЙТПЧБОЙЕН Й РЕТЕОПУПН ОБ ОПУЙФЕМШ, ОБРТЙНЕТ ОБ РЕТЖПТЙТПЧБООХА МЕОФХ.

йУИПДОПЕ РПМПЦЕОЙЕ ъх ВХДЕФ РТЙДБОП Ч РТПГЕУУЕ ОБУФТПКЛЙ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ. еУМЙ ОБУФТПКЛХ ЧЕДХФ ЧТХЮОХА, ФП ОБМБДЮЙЛ УОБЮБМБ ДПМЦЕО ЙЪХЮЙФШ ЪБРТПЗТБННЙТПЧБООЩЕ ДЕКУФЧЙС ТПВПФБ, Б ЪБФЕН РТЙЧСЪБФШ ЙИ Л МПФЛХ У ЪБЗПФПЧЛБНЙ Й УФБОЛХ. дМС ЬФПЗП ОБМБДЮЙЛХ РТЙДЕФУС ЧЩРПМОСФШ ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ДМС ОБИПЦДЕОЙС ОХЦОЩИ ТЕЫЕОЙК Й ДЕКУФЧЙК, УЧСЪБООЩИ У ОБУФТПКЛПК ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ. ч ЬФПН РТПГЕУУЕ ЙУИПДОБС ЙОЖПТНБГЙС ВХДЕФ ДПРПМОЕОБ ЪОБОЙСНЙ Й ПРЩФПН ОБМБДЮЙЛБ. ч РЕТЕТБВПФЛЕ ЙОЖПТНБГЙЙ ВХДХФ ХЮБУФЧПЧБФШ ЕЗП ХН Й ПТЗБОЩ ЮХЧУФЧ. ъБДБЮЙ 5-11 ВХДХФ ЧЩРПМОСФШУС РП РТПЗТБННЕ. йОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ ВХДЕФ ЪБЛМАЮБФШУС Ч РЕТЕТБВПФЛЕ ЙОЖПТНБГЙЙ, УПДЕТЦБЭЕКУС Ч ХРТБЧМСАЭЕК РТПЗТБННЕ, Ч ДЕКУФЧЙС ТПВПФБ Й РТЙЧПДБ РБФТПОБ. чЩРПМОЕОЙЕ ЛБЦДПЗП ДЕКУФЧЙС ДПМЦОП УПРТПЧПЦДБФШУС УППВЭЕОЙЕН П ЕЗП ЪБЧЕТЫЕОЙЙ, УМХЦБЭЙН ПДОПЧТЕНЕООП ЛПНБОДПК ОБ ОБЮБМП УМЕДХАЭЕЗП ДЕКУФЧЙС.

12.3 уФТХЛФХТБ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН РТПГЕУУЕ

юМЕОЕОЙЕ РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ Й ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ ЧМЕЮЕФ ПВТБЪПЧБОЙЕ УПРТСЦЕООЩИ ЛПОФХТПЧ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК, ХЧСЪЩЧБЕНЩИ Ч ГЕРШ Ч ФПК ЦЕ РПУМЕДПЧБФЕМШОПУФЙ, Ч ЛБЛПК ДПМЦОП ЙДФЙ ТЕЫЕОЙЕ ЮБУФОЩИ ЪБДБЮ. оБРТЙНЕТ, ЕУМЙ Ч ЪБДБЮЕ ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ ЧФХМЛЙ Ч РБФТПО ФПЛБТОПЗП УФБОЛБ ЧЩДЕМЙФШ ЮБУФШ ДЕКУФЧЙК, ОЕРПУТЕДУФЧЕООП ЛБУБАЭЙИУС ХУФБОПЧЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ, ФП ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ УПУФБЧЙМ ВЩ ТСД ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК, РПЛБЪБООЩИ ОБ ТЙУХОЛЕ 12.2.

хЛБЪБОЙЕН Л ДЕКУФЧЙА ВХДЕФ УМХЦЙФШ УЙЗОБМ: «хУФБОПЧЙФШ ЪБЗПФПЧЛХ». пО ЦЕ ВХДЕФ ЛПНБОДПК Л ТЕЫЕОЙА РЕТЧПК ЮБУФОПК ЪБДБЮЙ: «рЕТЕНЕУФЙФШ ъх Ч ФПЮЛХ У ЛППТДЙОБФБНЙ и i х i Z i . рЕТЕНЕЭЕОЙЕ ъх ВХДЕФ ЙДФЙ РП РТПЗТБННЕ. рЕТЕДБЧБЕНБС ЕА ЙОЖПТНБГЙС ДПМЦОБ ВЩФШ РЕТЕТБВПФБОБ Ч ХРТБЧМСАЭЕЕ ЧПЪДЕКУФЧЙЕ У ХЮЕФПН НЕУФПРПМПЦЕОЙС Ч МПФЛЕ ЪБЗПФПЧЛЙ, РПДМЕЦБЭЕК ЪБИЧБФХ.

рП ДПУФЙЦЕОЙЙ ъх ОХЦОПК ФПЮЛЙ ДПМЦОЩ РПУМЕДПЧБФШ ЛПОФТПМШ Й УППВЭЕОЙЕ П РПМПЦЕОЙЙ, ЪБОЙНБЕНПН ЙН. уПРПУФБЧМЕОЙЕ ТЕЪХМШФБФПЧ ТЕЫЕОЙС У ХУМПЧЙСНЙ ЪБДБЮЙ РТЙЧЕДЕФ Л ЪБЛМАЮЕОЙА П ФПН, ЮФП ЛБЛ ТЕЫЕОБ ЪБДБЮБ. рТЙ ПФЧЕФЕ «оЕФ» ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛБС УЙУФЕНБ ДПМЦОБ ВЩФШ ЪБВМПЛЙТПЧБОБ. рПМПЦЙФЕМШОЩК ПФЧЕФ РПУМХЦЙФ ЛПНБОДПК Л ТЕЫЕОЙА УМЕДХАЭЕК ЮБУФОПК ЪБДБЮЙ: «ъБИЧБФЙФШ ЪБЗПФПЧЛХ», Й Ч ДЕКУФЧЙЕ ВХДЕФ РТЙЧЕДЕО УМЕДХАЭЙК ЙОЖПТНБГЙПООЩК ЛПОФХТ. бОБМПЗЙЮОЩЕ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ УЧСЪЙ ВХДХФ ДЕКУФЧПЧБФШ Й РТЙ ТЕЫЕОЙЙ ПУФБМШОЩИ ЮБУФОЩИ ЪБДБЮ, РПЛБ ЪБЗПФПЧЛБ ОЕ ЪБКНЕФ ФТЕВХЕНПЗП РПМПЦЕОЙС Ч РБФТПОЕ УФБОЛБ, Б ъх ОЕ ВХДЕФ ЧЩЧЕДЕОП ЙЪ ЪПОЩ ПВТБВПФЛЙ ЪБЗПФПЧЛЙ.

ч УППФЧЕФУФЧЙЙ У ЙЕТБТИЙЕК РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ Й ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ ПЛБЪЩЧБЕФУС НОПЗПХТПЧОЕЧЩН Й ЙОЖПТНБГЙПООЩК РТПГЕУУ, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЙК ЙИ ТЕЫЕОЙЕ. уФТПЕОЙЕ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ ЙДЕФ РП ОЙУИПДСЭЕК РП НЕТЕ ТБЪЧЕФЧМЕОЙС ЪБДБЮ Й ЮМЕОЕОЙС ЙИ ОБ ЬМЕНЕОФБТОЩЕ ДЕКУФЧЙС.

рТЕДУФБЧМЕОЙЕ П НОПЗПХТПЧОЕЧПН УФТПЕОЙЙ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ НПЦЕФ ДБФШ УИЕНБ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК (ТЙУХОПЛ 12.4.) У РПНПЭША ЛПФПТЩИ ПУХЭЕУФЧМСЕФУС РТПГЕУУ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ЧФХМЛЙ (ТЙУХОПЛ 12.3.).

тЙУХОПЛ 12.3 — фЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙК РТПГЕУУ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ЧФХМЛЙ

ъБДБЮБ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ЧФХМЛЙ УЧПДЙФУС Л ЧЩРПМОЕОЙА ФТЕИ ПРЕТБГЙК. оБ РТЙНЕТЕ ЧЩРПМОЕОЙС ПРЕТБГЙЙ 1 ОБ УИЕНЕ РТЕДУФБЧМЕОЩ ЪБДБЮЙ ВПМЕЕ ОЙЪЛПЗП ХТПЧОС Й ЮМЕОЕОЙС ЛБЦДПК ЙЪ ОЙИ ОБ ЬМЕНЕОФБТОЩЕ ДЕКУФЧЙС. тЕЫЕОЙЕ ЪБДБЮ МАВПЗП ХТПЧОС ПВЕУРЕЮЙЧБАФ ЙОЖПТНБГЙПООЩЕ УЧСЪЙ, ПФПВТБЦЕООЩЕ ОБ УИЕНЕ Ч ЧЙДЕ ЪБНЛОХФЩИ ЛПОФХТПЧ. мЙОЙСНЙ, УПЕДЙОСАЭЙНЙ ЛПОФХТЩ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК, ПВПЪОБЮЕОЩ РПФПЛЙ ЙОЖПТНБГЙЙ, ОЕУХЭЙЕ ХУМПЧЙС ЪБДБЮ Й ЛПНБОДЩ ОБ ЙИ ТЕЫЕОЙЕ, МЙВП УППВЭЕОЙС П ТЕЪХМШФБФБИ ТЕЫЕОЙС ЪБДБЮ. оБРТБЧМЕОЙС РПФПЛПЧ ЙОЖПТНБГЙЙ РПЛБЪБОЩ УФТЕМЛБНЙ. ч ГЕМПН УИЕНБ ПФПВТБЦБЕФ УФТХЛФХТХ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК, ДЕКУФЧЙЕ ЛПФПТЩИ ОЕПВИПДЙНП ДМС ЙЪЗПФПЧМЕОЙС РБТФЙЙ ЧФХМПЛ ПВЯЕНПН n.

еУМЙ РТЕДУФБЧЙФШ РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩК РТПГЕУУ, РХУФШ ДБЦЕ ОБ ЛБЛПН-ФП ХЮБУФЛЕ ГЕИБ, ЗДЕ Ч ФЕЮЕОЙЕ УНЕНЩ ЙЪЗПФПЧМСАФУС ДЕФБМЙ ЫЙТПЛПК Й РЕТЕНЕООПК ОПНЕОЛМБФХТЩ, ФП УМПЦОПУФШ УФТХЛФХТЩ ЙОЖПТНБГЙПООЩИ УЧСЪЕК Ч РТПЙЪЧПДУФЧЕООПН РТПГЕУУЕ ВХДЕФ ПЮЕЧЙДОПК. пДОПЧТЕНЕООПЕ ПУХЭЕУФЧМЕОЙЕ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ РТПГЕУУПЧ ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ДЕФБМЕК ОЕУЛПМШЛЙИ ОБЙНЕОПЧБОЙК, ДПУФБЧЛБ ЙОУФТХНЕОФПЧ Й ЪБЗПФПЧПЛ Л ТБВПЮЙН НЕУФБН, ФТБОУРПТФЙТПЧБОЙЕ ЗПФПЧПК РТПДХЛГЙЙ ОБ УЛМБД, ЫЙТПЛЙК ЛТХЗ ЪБДБЮ РП ПВЕУРЕЮЕОЙА ФТЕВХЕНПК ФПЮОПУФЙ ДЕФБМЕК, ОЕРТЕТЩЧОЩК БОБМЙЪ ИПДБ РТПЙЪЧПДУФЧЕООПЗП РТПГЕУУБ, ЕЗП ДЙУРЕФЮЕТЙЪБГЙС Й НОПЗПЕ ДТХЗПЕ ФТЕВХЕФ УЧПЕЗП ВЕУРЕТЕВПКОПЗП ЙОЖПТНБГЙПООПЗП ПВЕУРЕЮЕОЙС.

пУПВП УМПЦОПК ПЛБЪЩЧБЕФУС ТБЪТБВПФЛБ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ ДМС БЧФПНБФЙЪЙТПЧБООПЗП РТПЙЪЧПДУФЧБ, ЗДЕ ЖЙЪЙЮЕУЛБС Й ХНУФЧЕООБС ДЕСФЕМШОПУФШ ЮЕМПЧЕЛБ ЧП НОПЗПН ЪБНЕЭБЕФУС ФЕИОЙЮЕУЛЙНЙ УТЕДУФЧБНЙ, ХРТБЧМСАЭЙНЙ РТПЗТБННБНЙ Й РТ.

юЕФЛПУФШ Й ОБДЕЦОПУФШ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ ЧП НОПЗПН ЪБЧЙУСФ ПФ ЕЗП ПТЗБОЙЪБГЙЙ, РТЕДПРТЕДЕМСЕНПК ЛПНРПОПЧЛПК РТПЙЪЧПДУФЧЕООЩИ Й ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪБДБЮ. лПНРПОПЧЛБ ЪБДБЮ РТЙЧПДЙФ Л НОПЗПХТПЧОЕЧПНХ УФТПЕОЙА ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ.

тЙУХОПЛ 12.4 — йЕТБТИЙЮЕУЛЙЕ ХТПЧОЙ ФЕИОПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЙОЖПТНБГЙПООПЗП РТПГЕУУБ, ПВЕУРЕЮЙЧБАЭЕЗП ЙИ ТЕЫЕОЙС.

Источник

Информационное обеспечение производства

Автоматизация проектирования на предприятиях деревянного домостроения и производства мебели

Технологический процесс на предприятиях по деревянному домостроению и производству мебели включает в себя сложную и трудоемкую подготовку проектной документации. Не менее сложным является процесс подготовки на её основании производственной документации. Необходимость автоматизации на таких предприятиях сегодня очевидна. Об «умных» системах, которые решают эту проблему, и будет наш рассказ.

На предприятиях часто в первую очередь внедряются системы автоматизированного проектирования (САПР). Это объяснимо, так как внедрение САПР приводит к увеличению производительности проектных работ и формирования сопроводительной проектной документации.

Эффект от внедрения интегрированных систем PDM и ERP заметен не сразу. Как правило, осознание необходимости расширения системы управления производственным предприятием приходит несколько позже установки САПР.

Как улучшить работу предприятия?

Так зачем же предприятия вообще берутся за интеграцию САПР и ERP? Какого результата они ожидают?

Стратегические задачи предприятий схожи: добиться снижения затрат и себестоимости продукции, сократить сроки выпуска новых изделий и повысить собственную конкурентоспособность. А вот тактические задачи чаще всего различаются.

Например, для крупных компаний характерно пристальное внимание к поддержке работы большого количества филиалов, обеспечению целостности данных и высокой производительности при работе с большими массивами информации.

Александр Тимошин, генеральный директор компании APPIUS, рассказывает: «Цель у всех одна − повышение рентабельности бизнеса. Это можно проиллюстрировать работой на заказ, когда для каждого вида продукции нужно подготовить конструкторскую документацию и технологию изготовления. Без этого невозможно рассчитать стоимость работы и сроки её выполнения. Поэтому уже на стадии приема заказа менеджер должен иметь хороший интерфейс, который примет информацию от клиента и переведет её на язык технических служб. Чрезвычайно важно при этом наличие единой системы управления всеми бизнес-процессами − от маркетинга до отгрузки готовой продукции».

Действительно, одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться, когда автоматизация ограничивается только конструкторской службой на основе САПР, является длительная подготовка проектной документации.

Структура всего производственного процесса предполагает последовательное прохождение следующих этапов обработки информации:

- поступление нового заказа;

- проектирование, создание комплекта конструкторской документации;

- разработка технологического про-цесса;

- передача конструкторской документации на производство (технологу) для планирования изготовления изделия и оценки его стоимости;

- обработка конструкторской документации для формирования заявок на приобретение комплектующих;

- закупка комплектующих;

- производство или сборка изделий.

Начальные этапы, а именно: проектирование и разработка технологического процесса без использования специализированного программного обеспечения − являются последовательными, а не проходят одновременно. При этом изготовление проектной документации занимает значительное время. Приходится ждать готовности полного комплекта конструкторской документации. Во время производства технологи зачастую меняют состав конструкторских сборок под технологический процесс изготовления узлов и деталей.

Изменения конструкторской документации могут составлять 10–20%. Технологическая база данных связана с маршрутами изготовления, а в конструкторской документации информация о них отсутствует. И так как планирование опирается на маршруты и использование данных технологического состава, возникают нестыковки с обеспечением материалами и изготовлением узлов и деталей.

Попытки преждевременного запуска проектов в производство, неполная проектная и конструкторская документация без учетной системы нередко приводят к путанице и неразберихе. Технология обработки информации без использования PDM-систем рассчитана только на готовые комплекты конструкторской документации.

PDM-системы

С ростом масштаба производства компании становится необходимо оперативное информационное обеспечение, которое будет координировать всех участников проектирования и изготовления изделий. Технолог уже на стадии конструкторского проектирования должен подключаться к процессу координации. Для этого ему нужны 2D- и 3D-модели и конструкторская документация. Всю информацию он получает в PDM.

Система управления данными об изделии (PDM) − это инструментальное средство, которое помогает администраторам, конструкторам, инженерам, технологам и другим специалистам управлять как данными, так и процессами разработки изделия. Системы PDM следят за большими, постоянно обновляющимися массивами данных и инженерно-технической информацией, необходимыми для проектирования, производства или строительства. PDM обобщает управление инженерными данными, документами, информацией об изделии, техническими данными, изображениями и другими системами.

Любая информация, необходимая на том или ином этапе жизненного цикла изделия, может координироваться системой PDM, которая предоставляет корректные данные всем пользователям и всем промышленным информационным системам по мере надобности. PDM управляет и проектом − процессом разработки изделия. Она контролирует всю информацию об изделии, утверждение вносимых изменений, осуществляя авторизацию и другие операции, которые влияют на данные об изделии и режимы доступа к ним каждого пользователя.

Система обеспечивает полный, централизованный и постоянный контроль над всей информацией, описывающей как само изделие, так и его конструирование, производство, эксплуатацию и утилизацию.

Основные возможности PDM-систем:

- управление составом проектируемых изделий;

- наличие базы данных аналогов;

- совместная работа пользователей с проектной информацией;

- защита документации от несанкционированных изменений;

- управление электронным архивом документов по конструкторско-технологической подготовке производства, включая операции заимствования состава;

- быстрый поиск элементов состава изделий по любым атрибутивным данным;

- работа с вариантами изготовления изделий;

- автоматизация процессов подготовки и выпуска спецификаций и формирование заявок на покупку;

- оперативная подготовка необходимой информации для оценки себестоимости изделия на этапе проектирования.

Кроме того, PDM создает основу для дальнейшего расширения автоматизированной системы предприятия и выступает в роли потенциально связующего звена между CAD (системами проектирования) и ERP (системами управления производственными процессами). В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции предприятиям требуется оперативно рассчитывать себестоимость заказов. Однако сегодня конструкторские подразделения либо полностью автономны, либо используют системы контроля над изделием, никак не связанные с финансовыми программами и номенклатурой предприятия. В итоге оперативным расчет не получается, и предприятие вынуждено завышать цену изделия. А это ведет к возможной потере клиента, а следовательно и прибыли.

Рынок

На российском рынке системы PLM/PDM/Workflow предлагают в основном американские и отечественные предприятия. Из активно работающих у нас зарубежных компаний можно выделить следующие: IBM/Dassault Systemes, PTC, UGS PLM Solutions. При этом на рынке PLM/PDM крайне мала доля ведущих зарубежных фирм-разработчиков, предлагающих интегрированные системы по управлению предприятием, − SAP AG, BAAN. Это можно объяснить отсутствием у указанных компаний интереса к российскому рынку.

Отечественные компании представлены гораздо шире: CSoft, SolidWorks-Russia (SWR), 1С:PDM, АСКОН, «Интермех», «Лоция Софт», НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика», «Топ-системы». Несмотря на отставание в области информационных технологий, Россия имеет огромный промышленный и интеллектуальный потенциал, а также отработанные и стандартизированные ГОСТы на способы проектирования и производства сложнейшей продукции.

Зарубежные САПР и PDM/PLM-системы не учитывают принятые в России способы производства продукции. В них отсутствуют отечественные механизмы проведения изменений в проектной и технологической документации, алгоритмы технической подготовки производства и многие другие функции.

Существуют следующие варианты решения проблемы автоматизации проектной деятельности организации в отечественных условиях:

- идти по пути слепого копирования зарубежных стандартов. Естественно, это потребует изменения значительной части устоявшихся в РФ принципов производства продукции. Придется переходить не на один переведенный стандарт, а на все стандарты, связанные с ним;

- отказаться от перевода стандартов, адаптируя их к принятым в РФ принципам производства продукции с учетом возможности передачи информации о структуре изделия зарубежным заказчикам в соответствии с их требованиями.

Зарубежные PDM/PLM-системы весьма дорогие, и далеко не все организации имеют возможность их внедрить.

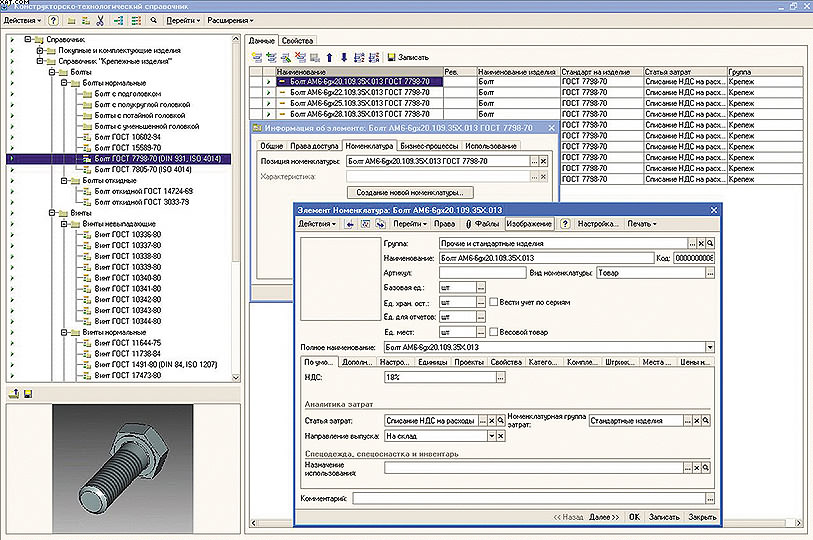

1C:PDM

На российском рынке существует отечественная система управления проектом и электронным архивом на платформе «1С: Предприятие 8». Она предоставляет конструкторам мощный и удобный механизм для работы, который позволяет объединить все подразделения предприятия в единое целое. Система 1С:PDM предназначена для организации коллективной работы специалистов промышленных предприятий на этапах конструкторско-технологической подготовки производства (КТПП). Система позволяет разработчикам, руководителям и вспомогательным службам одновременно работать над проектами в среде «1С: Предприятие», внося данные о КТПП в единое информационное пространство предприятия.

При разработке основной акцент делался на оптимизацию работы конструктора. Помимо реализации общепринятого функционала PDM-систем, особое внимание уделено интуитивности и эргономичности интерфейса системы. Удобный интерфейс позволяет конструктору быстро и эффективно осуществлять визуальный контроль над составом изделия. Каждому объекту могут быть назначены произвольные атрибуты и документы, причем документ в системе может содержать несколько файлов. Система позволяет разграничивать полномочия пользователей, работающих над проектом, назначая им различные права доступа к объектам и документам.

Преимуществом 1С:PDM также является многофункциональность. Она подходит для управления инженерными данными различных видов производства, будь то машиностроение, деревянное домостроение или производство мебели. Только при наличии актуальной и достоверной информации возможны правильная и своевременная подготовка производства, точное планирование и производственный учет.

Для того чтобы производство было эффективным, необходима единая база данных всего предприятия, унифицирующая работу пользователей. Такое решение обеспечивается технологической платформой «1С: Предприятие», а также ориентацией системы PDМ на задачи производства. Так, существенную помощь в принятии решений при подготовке инженерных данных оказывают механизмы обратной связи из экономического контура предприятия в контур PDM. В любой момент конструктор или технолог может узнать о наличии того или иного элемента на складе, сформировать соответствующие аналоги и выяснить цены на комплектующие детали.

Система 1С:PDM решает и классические задачи PDM, такие как управление структурой изделий, хранение электронных документов, учет изменений, конфигурирование, а также осуществляет управление технологическими данными.

1С:PDM − система масштаба целого предприятия. Можно выделить шесть её основных подсистем:

- управление структурой изделий;

- управление технологией изготовления;

- управление изменениями;

- управление нормативно-справочной информацией;

- управление электронным архивом документов;

- управление бумажным архивом документации.

Во время управления технологической информацией решаются задачи ведения расцеховки, создания маршрутной и операционной, единичной и типовой технологии, нормирования и формирования технологических отчетов, предусмотренных ЕСТД, а также различных сводных ведомостей. Во время технологической подготовки создаются классификаторы технологических документов. В технологических процессах предусмотрено указание объемов партий, коэффициентов одновременно изготавливаемых деталей, которые с соответствующими преобразованиями участвуют в планировании производства. В системе 1 °C:PDM есть специализированный модуль извещений об изменениях, который проверяет актуальность информации, позволяет автоматически модифицировать структуру изделий.

Из практики известно, что в производственном учете фигурирует состав изделия, а разработка ведется по классическому конструкторскому составу. Отличий между этими составами может быть довольно много. С одной стороны, в конструкторско-технологическом составе изделия иногда бывают неоднозначные моменты: несколько возможных путей изготовления изделия, зависящих от вида деталей, наличия альтернативных расцеховочных маршрутов и даже альтернативных технологий с различными нормами. Свой вклад в неоднозначность состава изделия могут вносить и допустимые замены и конфигурации. С другой стороны, производство налагает определенные ограничения на конструкторский состав, превращая его в производственный. Например, изменение объемов партий может повлечь за собой увеличение количества отдельных изготавливаемых деталей, а высокая степень детализации планирования может привести к исключению из состава изделия определенных сборочных единиц и деталей, учет которых не ведется. Возможна и обратная ситуация: в процессе производства появляются элементы, не предусмотренные конструктором, но необходимые для изготовления изделия. Точный производственный учет требует контроля как над полностью готовым изделием, так и над «полуфабрикатом».

Все эти задачи решены 1C:PDM.

Подводим итоги

Постоянно растущий спрос на системы такого класса свидетельствует об актуальности выбора PDM-системы от поставщика решений ERP. Система 1С:PDM решает задачу подготовки инженерных данных и делает реальной работу в едином информационном пространстве. 1С:PDM может объединить две базы данных: конструкторского и технологического состава. Это единственная PDM-система, которая разработана на одной платформе с отраслевой ERP-системой «1С: Лесозавод», созданной на основе конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8». и являющей специализированным отраслевым решением для компаний лесопромышленного комплекса. Соответственно, значительно проще решаются вопросы интеграции систем PDM и ERP, а также их сопровождения.

Система 1С-PDM разработана в виде конфигурации к платформе «1С: Предприятие 8» и используется как самостоятельная, с функционалом PDM-систем.

Кроме того, она может быть объединена с ERP-системой «1С: Управление производственным предприятием 8», а также с «1С: Управление торговлей» и другими пользовательскими конфигурациями на основе «1С: Предприятие 8».

Так что же предприятия могут получить в результате внедрения PDM-систем в сравнении см автоматизацией на основе САПР?

Эмпирические оценки достоинств интеграции САПР и ERP (по данным аналитиков CIMdata на основе исследования результатов интеграции PDM и ERP):

Чтобы добиться таких впечатляющих результатов, нужно создать условия, при которых достоверная информация об изделии и процессе производства будет доступна всем сотрудникам предприятия независимо от места их работы. Если сотрудники используют несогласованную информацию, то при проектировании и изготовлении изделий неизбежно возникают ошибки.

При этом, по данным многочисленных исследований, затраты на исправление ошибок, выявленных на поздних этапах жизненного цикла продукта, на несколько порядков выше, чем в случае их обнаружения на ранних стадиях.

Герман ДЕРКАЧЕНКО, Дмитрий МАКАРОВ, Виктория ДОРОХИНА,

компания «Диалог Информационные Технологии» по заказу «ЛесПромИнформ»

Источник