Хранение газа

Хранение газа играет важную роль для обеспечения бесперебойных поставок газа потребителям независимо от сезонных колебаний пиковых нагрузок.

Миллионы людей, включая газовую горелку на своей плите, даже не задумываются о всех тех проблемах, которые связаны с добычей, хранением и транспортированием «голубого топлива» от газового месторождения до их кухни.

Природный газ по магистральным газопроводам транспортируется от месторождения к потребителю. Для нормальной работы всей системы в ней должно поддерживаться определенное давление, которое регулируется с одной стороны величиной закачки газа в газопровод, а с другой стороны – количеством потребителей, которые этот самый газ «выкачивают» из газопровода.

Ни для кого не секрет, что в холодное время года потребление газа возрастает многократно. Чтобы снизить высокие пиковые нагрузки в зимний период и обеспечить надежную и бесперебойную подачу газа потребителю, газовики используют хранилища газа (газохранилища), в которых содержится некий резервный запас газа, который был туда закачан в теплое время года, когда потребность в газе была невелика.

Такие хранилища горючих газов располагаются под землей, и носят название ПХГ – подземных хранилищ газа. Подземное хранение газа осуществляется уже выработанных нефтяных и газовых месторождениях, водоносных пластах или соляных кавернах.

Способы хранения газов

Подземные хранилища газа в истощенных месторождениях

ПХГ в истощенных месторождениях являются наилучшим местом для хранения газа. Согласитесь, что хранить газ там, где он хранился природой на протяжении многих тысячелетий, очень удобно. Этот природный резервуар уже полностью разведан. Геологи изучили его геометрические размеры, форму площади газоносности, степень герметичности покрышки. На таком объекте уже имеются готовые скважины и оборудование, при помощи которого месторождение эксплуатировалось. Теперь это оборудование и скважины можно использовать, как для закачки газа обратно, так и последующего его извлечения из ПХГ.

Впервые истощенное месторождение было использовано под ПХГ в 1915 году. Канадцы на месторождении Уэлленд-Каунти провели опытную закачку газа, реализовав на практике теоретические задумки. Годом позже в США на месторождении Зоар было организовано первое в мире промышленное ПХГ, объем которого составил всего 62 млн. кубометров.

Первое подземное ПХГ в истощенном месторождении в СССР было создано в 1958 году в Самарской области.

В 1979 году в Ставропольском крае было начато строительство самого крупного в мире ПХГ в истощенном месторождении.

Подземные хранилища газа в водоносных структурах

ПХГ в водоносных структурах, конечно, не обладают таким удобством, как ПХГ в выработанных месторождениях, но тоже могут быть использованы для хранения газа. Основное требование, которым должен обладать пористый водоносный горизонт, чтобы в нем можно было организовать ПХГ – это непроницаемая покрышка, которая бы надежно удерживала газ под землей. Газ закачивается в пористый водоносный горизонт, вытесняя оттуда воду.

Первое в мире ПХГ в водоносном пласте создали американцы в 1946 году. В СССР такое месторождение появилось в 1955 году (Калужское ПХГ объемом 480 млн. кубометров газа). В 1977 году в СССР было построено самое крупное ПХГ в водоносном пласте объемом 4,5 млрд. кубометров газа (Касимовское ПХГ в Рязанской области).

Подземные хранилища газа в соляных кавернах

ПХГ в соляных кавернах обладают рядом преимуществ перед остальными ПХГ. Во-первых, такая соляная каверна априори имеет очень надежную покрышку, поскольку соляной купол обеспечивает абсолютную герметичность резервуара, поскольку непроницаем для газа. Во-вторых, такие ПХГ обеспечивают самую высокую суточную подачу газа. В-третьих, в таких ПХГ можно хранить как природный газ, так и жидкие углеводороды.

Однако, ПХГ в соляных кавернах строить достаточно долго и затратно. Если ПХГ на месте истощенного месторождения уже имеет готовый резервуар, в который можно закачивать газ, то в случае с соляной каверной все надо делать «ручками». Технология проста, но сам процесс формирования каверны занимает длительное время. В разведанный соляной пласт бурятся две скважины. По одной скважине в соляной пласт под давлением подается пресная вода, которая растворяет соль, а затем выкачивается на поверхность через другую скважину. Этот процесс идет до тех пор, пока не будет сформирована каверна подходящего размера. А, чтобы получилась каверна, пригодная для промышленного хранения природного газа, соляное месторождение должно быть достаточно мощным. Таких месторождений относительно немного.

Поскольку ПХГ в соляных кавернах обеспечивают самую высокую суточную подачу газа, о чем было сказано выше, такие подземные газохранилища используются для покрытия пиковых нагрузок. Производительность отбора газа из ПХГ в соляных кавернах на порядок выше, чем у остальных ПХГ, при этом количество циклов может достигать до 20 в год.

В настоящее время в мире существует всего около 70 подомных газохранилищ с общей активной ёмкостью около 30 млрд. кубометров газа.

Больше всего соляных ПХГ в США, в 31 газохранилище может находиться 8 млрд. кубометров газа. В России идет строительство 3 новых соляных ПХГ.

Подземные хранилища газа в твёрдых горных породах

Во многих странах нет соответствующих геологических условий, чтобы организовать ПХГ на базе истощенных месторождений, в водоносных пластах, соляных кавернах. Чтобы решить проблему, ученые разработали новые технологии создания ПХГ в угольных шахтах или каменных пещерах. Наибольшим опытом в этом направлении обладают Норвегия, США, Швеция, Чехия.

На данный момент «Газпром» на территории РФ эксплуатирует 23 ПХГ, расположенные в 27 геологических структурах. Все ПХГ расположены в основных районах потребления газа, обеспечивая в отопительный сезон 20-40% всех поставок газа.

Объем оперативного резерва газа, который был закачан в ПХГ накануне зимы 2018/19, составил 72,2 млрд. кубометров.

Хранение сжиженного газа

Сжиженный природный газ в последнее время завоевывает все новые и новые рынки, являясь перспективным энергоносителем, и реальной альтернативой классическому природному газу в газоснабжении удаленных районов.

Хранение сжиженного природного газа является важным процессом, в котором требуется обеспечение промышленной безопасности.

Сжиженный природный газ (СПГ) получается из традиционного природного газа при охлаждении до -160°С. СПГ хранится при криогенных температурах. Резервуары, в которых хранится СПГ, напоминают сосуд Дьюара. Разгерметизация такого хранилища может привести к возникновению пожаров и взрывов, поэтому обеспечение безопасности на объектах его хранения является очень важной задачей.

Резервуары для хранения СПГ делятся на три группы:

- Стационарные резервуары (объемом до 50 кубометров) предназначены для долговременного хранения СПГ под давлением 0,2-6 атмосфер.

- Транспортные резервуары предназначены для доставки СПГ со склада потребителю. Предельное давление, под которым находится СПГ в таких резервуарах, достигает 16 атмосфер.

- Технологические резервуары (объемом менее 50 кубометров) предназначены для хранения сжиженного газа, производимого на комплексе.

Источник

СПОСОБЫ ХРАНЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Методы покрытия неравномерностей потребления газа

Для системы снабжения городов и промышленных предприятий характерна неравномерность потребления газа. Объясняется это тем, что бытовые, коммунальные и промышленные потребители расходуют газ неравномерно по временам года (лето, зима), по месяцам, неделям, суткам и часам суток. Зимой расход газа всегда больше, чем летом, когда выключается отопительная система. Потребление газа в дневные часы, как правило, всегда значительно больше, чем в ночные часы. Учитывая, что в городскую сеть газ по газопроводу подается в одном и том же количестве, исходя из среднечасового расхода, то в дневное время ощущается недостаток в газе, а в ночное — появляется избыток газа, так как город потребляет газа меньше, чем поступает его в газопровод.

Для устранения суточной неравномерности потребления газа вблизи городов сооружают емкости, в которые вмещают весь избыточный газ в ночные часы, чтобы обратно выдать его в газораспределительную сеть города в дневные часы. С этой целью используют газгольдеры, а также объем последнего участка магистрального газопровода. Благодаря аккумулирующей способности газопровода при накапливании газа в ночные часы в нем повышается давление, достигающее к утру максимально допустимой величины. В дневные часы при повышении расхода газа его давление понижается до нормального. Особенно велика сезонная неравномерность газопотребления, характеризующаяся тем, что крупные города имеют большой разрыв между максимальным (зимним) и минимальным (летним) расходом газа за счет значительного его использования для отопления в холодное время года. Для покрытия этой неравномерности требуются крупные хранилища. Так как по экономическим соображениям нецелесообразно сооружать для этой цели газгольдерные парки, на изготовление которых расходуется много стали и требуются значительные площади застройки, для хранения межсезонного запаса используют преимущественно подземные хранилища. В отдельные периоды эти хранилища могут быть также использованы и для покрытия суточных и месячных неравномерностей потребления. В качестве дополнительных источников покрытия неравномерностей газопотребления иногда используют резервные емкости отдельных крупных потребителей и баз сжиженного газа. Необходимый объем газохранилища (газгольдерного парка) рассчитывают по графику суточного потребления газа. Объем газа принимается равным избытку газа в ночное время, что, в свою очередь, соответствует недостатку в дневное время. На рис. 61 представлен совмещенный график потребления и подачи газа потребителям, причем подача газа принята равномерной в, течение суток. Из графика видно, что потребление газа меньше подачи в период от 0 до 6 ч утра и с 22 до 24 ч и для приема излишнего количества газа необходим объем, равный суммарному объему газа, который в масштабе характеризуется суммой заштрихованных площадей на графике.

При этом объем газохранилища должен покрыть весь избыток дневного потребления (с 6 до 22 ч). Часть рассчитанного объема газохранилища (газгольдерного парка) может быть компенсирована аккумулирующей способностью магистрального газопровода.

Рис. 61. График суточного потребления газа:

1 — среднесуточное потребление; 2 — граница максимального потребления; 3 — граница минимального потребления;

Объем газохранилища, необходимый для выравнивания сезонной неравномерности, определяют по графикам месячной неравномерности. В хранилище резервируется летний избыток газа, а зимой газ выдают потребителю при ритмичной работе магистрального газопровода со среднегодовым расходом.

На рис. 62 представлен график годового потребления газа крупным городом. На графике заштрихованная площадь соответствует объему газа, который необходимо закачать и хранить в подземном хранилище в летние месяцы. В данном случае, коэффициент месячной неравномерности газопотребления, т. е. отношение фактического месячного потребления газа к среднемесячному, составляет к = 1,33, однако в отдельных случаях к = 1,5.

Рис. 62.График годового потребления газа крупным городом:

1 — суточные колебания газопотребления; 2 — месячные колебания газопотребления; k — коэффициент месячной неравномерности газопотребления; Q — расход перекачиваемого газа. Заштрихованная площадь — объем газа, подлежащий хранению в подземном хранилище;

Хранилища природного газа

Газгольдеры

Газгольдерами называются сосуды большого объема, предназначенные для хранения под давлением газов (углеводородных, азота и др.).

При помощи газгольдеров производится также смешение и регулирование расхода газа. По принципу работы газгольдеры различают переменного и постоянного объема, а по форме сферические и цилиндрические. Газгольдеры переменного объема рассчитаны на хранение газа при низком давлении до 4·10 3 Па (0,04 кгс/см 2 ), в резервуарах постоянного объема газ хранят при высоком давлении — в пределах 4·10 3 — 30·10 5 Па (0,04—30 кгс/см 2 ).

Отличительная особенность газгольдеров низкого давления заключается в том, что рабочий объем у них является переменным, а давление газа в процессе наполнения или опорожнения остается неизменным (или меняется очень незначительно). У газгольдеров высокого давления, наоборот, геометрический объем постоянный, а давление при наполнении меняется от первоначального до рабочего; кроме того, они не имеют движущихся частей.

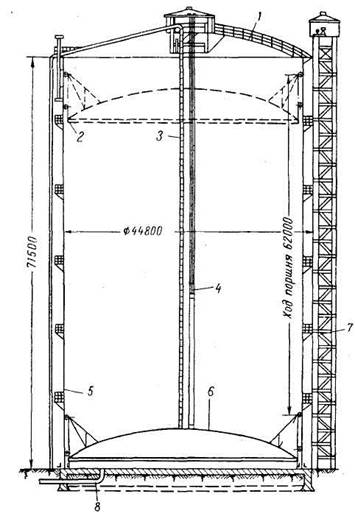

Рис. 63.Сухой газгольдер объемом 100 000 м 3 с жидкостным затвором:

1 — кровля; 2 — верхнее положение шайбы (поршня); 3 — лестница-стремянка; 4— подъемная клеть; 5 — стенка газгольдера; 6 — шайба;

7 — наружный подъемник; 8 — газопровод;

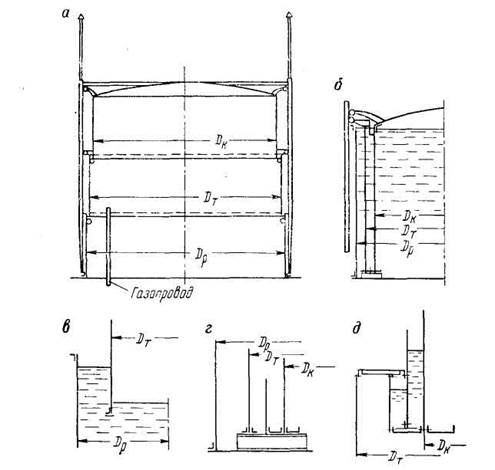

Рис. 64. Схема двухзвенного «мокрого» газгольдера:

а— при верхнем положении колокола и телескопа; б — при нижнем положении колоколаи телескопа; в — при верхнем положении телескопа;

г — при нижнем положении колоколаи телескопа; д — при верхнем положении колокола; DK — диаметр колокола; DT — диаметр телескопа;

Газгольдеры переменного объема разделяют на сухие и мокрые. Сухие газгольдеры (рис. 63) работают по принципу поршня и оборудованы затворами. Мокрые газгольдеры имеют верхнюю подвижную часть и внизу водяной бассейн; изготовляют их объемом 100—30 000 м 3 , одно-, двух- и трехзвенными. На рис. 64 показана схема «мокрого» двухзвенного газгольдера. Газ, поступающий под колокол по подводящему газопроводу, поднимает его своим давлением. На определенной высоте колокол входит в зацепление с затвором телескопа и далее поднимается вместе с ним. При этом затвор колокола захватывает с собой воду из бассейна, в результате образуется газонепроницаемая гидравлическая подушка, противостоящая давлению газа в газгольдере.

Рис. 65.Оборудование «мокрого» газгольдера:

1 — эжектор; 2 — ручной насос; 3 — гидравлический затвор;

4 — клапанная коробка; 5 — подъемно-клапанное устройство;

6 — газосборная труба; 7 — газгольдер; 8 — сливной бак;

Правильное движение колокола и телескопа и ограничение их перекоса во время движения осуществляются с помощью наружных верхних роликов, катящихся по наружным направляющим, и внутренних нижних роликов, катящихся по внутренним направляющим. При отсутствии давления в газгольдере колокол и телескоп опираются на подставки, установленные на дне бассейна. При максимальном давлении газа внутри колокола он занимает наивысшее положение; величина давления зависит от массы колокола и телескопов, пригрузов, находящихся в затворах воды, объема и плотности газа, хранимого в газгольдере.

Полезный объем газгольдера соответствует объему газа, заключенному в газгольдере при верхнем положении всех его звеньев. Оборудование «мокрого» газгольдера подводящими трубопроводами и предохранительными клапанами, предохраняющими газгольдер от переполнения газом, выполняются по типовым проектам (рис. 65).

Газгольдеры высокого давления подразделяются на сферические и горизонтальные цилиндрические. Сферические газгольдеры в виде шаровых резервуаров (рис. 66) используются в основном для хранения сжиженных газов (изопентана, бутана, бутилена, пропана и смесей этих газов) и рассчитаны на внутреннее давление, соответствующее величине упругости паров хранимых жидкостей.

Сферическая форма резервуаров по сравнению с другими формами, например цилиндрическими, наиболее эффективна по расходу стали и стоимости. Институтом ЦНИИПроектстальконструк-ция разработана серия таких газгольдеров объемом 300—4000 м 3 с внутренним давлением 0,25—1,8 МПа (2,5—18 кгс/см 2 ) диаметром 9—20 м. Сферические газгольдеры оборудуют предохранительными клапанами, приборами для отбора проб и замера уровня, незамерзающими клапанами, термометрами и приемо-раздаточными устройствами.

Цилиндрические газгольдеры, обычно ограничиваемые по концам полусферами, устанавливают горизонтально или вертикально на опорах. Газгольдеры этого типа, имеющие объем 50—270 м 3 (причем диаметр у всех газгольдеров одинаковый), различаются лишь длиной, что облегчает их изготовление и транспортировку к месту монтажа в готовом виде.

Рис. 66. Сферический газгольдер объемом 600 м 3

Рабочее давление в газгольдерах 0,25—2 МПа (2,5—20 кгс/см 2 ). Газгольдеры оснащают комплектом запорной и предохранительной аппаратуры, а также патрубками для удаления конденсата и газа.

Источник