Оголовок для скважины – лучший способ герметизации

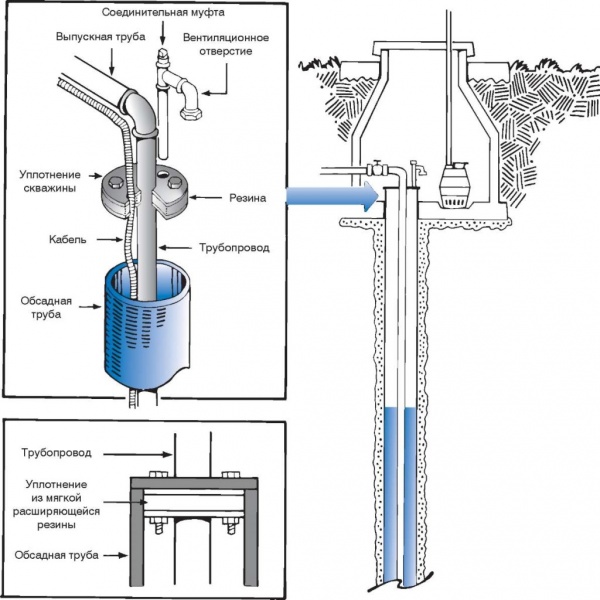

После того, как пробурена скважина и смонтирована обсадная труба, выступающая на 0,5 – 0,7 над поверхностью земли или дна кессона, возникает вопрос о том, как подвесить погружной насос и чем заткнуть трубу, для того, чтобы дождевая вода не проникла внутрь и не превратила питьевой источник в технический, годный только для полива зеленых насаждений.

Чтобы предостеречь подобное развитие событий и не загубить все, приложенные для добычи чистой воды, усилия, необходимо либо сделать домик, который накроет своими скатами открытое устье, либо выполнить герметичный монтаж оборудования применив оголовок для скважины.

Что такое оголовок для скважины

Оголовки – это устройства для скважин, перекрывающие обсадную трубу в её верхнем срезе и выполняющие следующие функции:

- Полная герметизация входного отверстия от атмосферных осадков и посторонних примесей в виде пыли, грунта и мусора, избавляющая от необходимости делать домик для оголовка водяной скважины.

- Создание точки опоры для подвешивания погружного насоса и узла подключения, к которому можно подсоединить пластиковую трубу.

- Формирование замкнутой полости, которую образуют обсадная труба, дно шурфа и оголовок для скважины, имеющий герметичный контур, позволяет насосу создать небольшое разряжение в объеме, за счет чего увеличивается расход воды.

- Антивандальная защита оборудования, за счет применения специального крепежа, которую не сможет обеспечить ни один домик с амбарным замком.

Каким бывает оголовок для скважины

Типология устройств для оборудования водяных скважин по конструктивным особенностям включает в себя два основных типа оголовков:

- Оголовок скважинный с откидывающейся или съемной крышкой, представляющий собой пустотелый цилиндр, внутренний диаметр которого превышает наружный размер обсадной трубы, а верхний конец заглушен посредством плоского или цилиндрического днища.

- Оголовок для скважины с муфтовым адаптером, представляющий собой фланцевую пару, одна половина которой выполнена в виде воротника с внутренним отверстием соответствующем размеру обсадной трубы, а вторая представляет глухой фланец с необходимыми штуцерами и отверстиями, являющийся по сути крышкой скважины.

Материальное исполнение позволяет подразделить устройство любого типа на виды:

- металлический оголовок для установки на скважины может быть выполнен из чугуна или стали, отличающихся друг от друга прочностью, грузоподъемностью, которая варьируется в диапазоне 200 – 500 кг, долговечностью и массой;

- пластиковый оголовок для скважины представляет собой устройство, полученное литьем в форме высококачественного полимера, позволяющего выдерживать стационарную нагрузку до 200 кг включительно.

Наиболее популярными разновидностями герметичных оголовков для обустройства скважин являются устройства отечественного производства, сочетание невысокой цены и качества которых, делают их оптимальным решением. Наибольшее распространение на рынке получили:

- Оголовок скважинный «Джиллекс», имеющий чугунное или пластиковое материальное исполнение и предназначенный для герметизации устья скважины, наружное сечение которой находится в интервале от 9 до 16 см, а напорная ПВХ труба имеет размер 25, 32 или 40 мм.

- Оголовок для устья скважины «Водолей» имеет ограниченный диапазон применения по причине своего пластикового исполнения, которое позволяет применять устройство только для неглубоких проходок до первого водоносного горизонта, так как ограниченная глубина гарантирует общую массу насоса, троса и кабеля не более 200 кг.

Устройство оголовка для устья скважины

Оголовок скважинный негерметичный имеет простейшую конструкцию, представляющую собой кусок трубы, внутренний размер которой больше калибра обсадной обечайки, а одна сторона заглушена при помощи плоского или сферического днища и имеет рым-болт или проушину с внутренней стороны для крепления троса удерживающего погружной насос.

Сделать такой оголовок можно своими руками при помощи УШМ и сварочного аппарата, а также при обладании необходимыми навыками. Негерметичный скважинный оголовок, сделанный своими руками, представляет собой крышку, монтаж которой заключается в простом надевании на верхний срез обсадной трубы и может быть облегчен, если сделать петлю для откидывания.

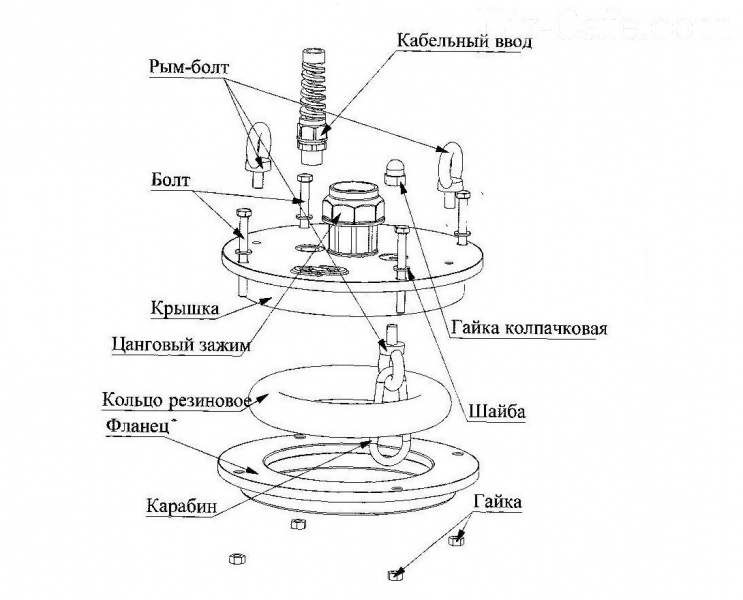

Любой герметичный оголовок для скважины конструктивно представляет собой две кольцевых поверхности, между которыми устанавливается резиновое торообразное тело, стягиваемые болтами или шпильками, в результате чего происходит равномерное сплющивание прокладки и ее прижим к наружной поверхности обсадной трубы. Упругие свойства резины позволяют кольцу деформироваться при монтаже по форме цилиндрической стенки, которая для оптимального контакта должна быть ровной.

Верхняя кольцевая поверхность может представлять собой сплошной круг, а может, как, например, в оголовке для устья скважины «Джилекс», являться базовой частью, на которую в свою очередь устанавливается съемная крышка со всеми необходимыми патрубками.

Конструкция парубков для подключения напорной трубы погружного насоса может быть различной:

- цанговый зажим, размещаемый с наружной части крышки и предназначенный для фиксации, проходящего через разрезной штуцер с резьбой, водовода путем затягивания гайки;

- фитинги, являющиеся адаптером и позволяющие соединить водоводы встык со штуцерами, размещенным на внутренней и наружной поверхностях крышки при помощи гаек и разрезных конических втулок, как это организовано в оголовке для устья скважины «Водолей».

Для подвешивания погружного насоса на внутренней стороне крышки оголовка делается резьбовое отверстие для крепления рым-болта, к которому в свою очередь подвешивается карабин.

Чтобы облегчить выемку оборудования из скважины на наружной поверхности также могут быть выполнены два резьбовых отверстия для вкручивания монтажных рым-болтов, за которые в свою очередь происходит зацепление крюков при строповке.

Монтаж герметичного оголовка на скважину

Простота конструкции и отсутствие необходимости выполнения неразъемного сварочного соединения позволяют выполнять монтаж оголовка для скважины с прокладкой в виде резинового кольца, как на пластиковую трубу, так и на металлический срез, причем сделать это допустимо своими руками и без чрезмерных усилий.

Последовательность того, как следует выполнять монтаж заканчивающего устройства без съемной крышки, каким является скважинный оголовок марки «Водолей», включает следующие шаги:

- Для максимальной герметичности выполнить ровный срез верха обсадной трубы, в плоскости перпендикулярной оси, зачистить место среза и внешнюю стенку (на высоту 100 мм) при помощи шлифмашинки, удалив неровности. Выполнить грунтовку и окраску обработанных поверхностей во избежание коррозии, дождаться высыхания покрытия.

- Разобрать фланцевую пару, сняв крепежные элементы и прокладку. Надеть на обсадную трубу нижний фланец и резиновую торообразную прокладку.

- К этому моменту высота подвешивания погружного насоса должна быть определена, трос, выполненный из нержавеющей проволоки или в резиновой оплетке, обрезан с запасом по длине и снабжен карабином, металлическим кольцом или петлей на соответствующем уровне.

- Второй конец кабеля, не подключенный к насосному агрегату вставляется в отверстие кабельного ввода, снабженное пластиковой муфтой в виде пружины и цанговым зажимом, которые необходимо ослабить при протягивании и затянуть, когда производится монтаж.

- При опускании погружного насоса следует обезопаситься от падения агрегата, вставив в монтажную петлю или карабин на конце троса стальную арматуру и уложив ее на срез обсадной трубы. Спуск производится до натяжки подвески с постепенным разматыванием резинового или ПВХ водовода, который обрезается с запасом необходимым для протяжки через цанговый зажим (около 0,5 м) для «Джилекса» или подключения к фитингу для оголовка «Водолей» (вровень с верхним срезом трубы).

- После подключения к фитингу оголовка или протяжки водовода, концевая петля или кольцо троса-подвески насоса цепляется за карабин на внутренней поверхности крышки оголовка, сама она опускается на верхний срез обсадной трубы, а к ней подводятся снизу прокладка и нижний фланец, после чего вставляются крепежные элементы и производится стяжка фланцевой пары.

- При стягивании фланца следует делать это в заданной последовательности, которая состоит в протяжке гаек, расположенных через одну и напротив друг друга, выполняемой до тех пора пока оголовок надежно не зафиксируется на обсадной трубе посредством сжатия резинового кольца.

- После этого необходимо ослабить цанговый зажим на кабельном вводе, выполнить натяжку провода и обратно затянуть гайку.

На этом монтаж оголовков без съемных крышек считается завершенным.

Как сделать оголовок своими руками

Тому, кто интересуется как сделать герметичный оголовок для скважины своими руками следует сначала посмотреть на типовые чертежи подобного устройства, чтобы осознать всю трудоемкость процесса, который потребует:

- изготовления двух круглых деталей из металлического листа толщиной 0,8 – 1,0 см при помощи ножниц по металлу или газорезки;

- вырезки в одной из заготовок внутреннего отверстия, превышающего калибр обсадной трубы на 2 – 6 мм;

- сверления 6 – 8 отверстий для стягивающих болтов;

- врезки и приварки своими руками штуцеров для прокладки водовода и протяжки электрокабеля;

- сверления отверстий для крепления рым-болтов;

- поиска торообразной прокладки, которая отвечает за крепление оголовка к обсадной трубе, или ее адекватной замены.

Чтобы сделать герметичный оголовок для скважины своими руками, даже имея на руках чертежи, потребуется сложное оборудование, в том числе станочное, что может оказаться более затратным, чем купить стандартный оголовок, стоимость которого составит всего 3500 – 5500 рублей, в зависимости от калибра обсадной трубы.

Источник

Приложение N 24. Герметизация скважин и проверка качества герметизации

Приложение N 24

к Инструкции по дегазации угольных шахт,

утвержденной приказом Федеральной службы

по экологическому, технологическому

и атомному надзору

от 1 декабря 2011 г. N 679

Герметизация скважин и проверка качества герметизации

1. Обустройство дегазационных скважин осуществляется с помощью оборудования обвязки скважин, которое обеспечивает подачу промывочной жидкости при бурении и герметизацию устьев скважин.

2. Для увеличения эффективности дегазации и получения пригодной для использования высококонцентрированной метановоздушной смеси устье каждой дегазационной скважины герметизируется. Герметизация устьев скважин производится при помощи специальных паккеров или цементацией обсадных труб.

3. Для герметизации устьев скважин применяется цементно-песчаный раствор в соотношении цемент:песок =1:1 марки цемента 400 или 500, количество воды определяется в зависимости от назначения и типа скважины.

4. Длина герметизации определяется глубиной зоны растрескивания массива угля или породы. При бурении в ненарушенном массиве герметизация проводится на 6-10 м, при бурении скважин вблизи выработанных пространств на — 20 м и более.

5. Технология герметизации дегазационных скважин цементным раствором.

5.1. Устье пробуренной до начала подработки пласта дегазационной скважины разбуривается на длину герметизации до диаметра 115-130 мм. В разбуренную часть вставляется обсадная труба с приваренными с внешней стороны металлическими бортиками, обеспечивающими правильную центровку трубы в скважине. У устья скважины обсадная труба расклинивается деревянными клиньями. Затрубное пространство у устья скважины тампонируется с применением вяжущего раствора. Через нагнетательную трубку длиной до 2 м и диаметром 42 мм в кольцевое затрубное пространство подается цементный раствор (Т:Ж = 1:5) (отношение твердого к жидкому в цементном растворе частей). После затвердения раствора производится окончательная цементация обсадной трубы. Цементный раствор (Т:Ж = 1:8 — 1:10) подается в затрубное пространство до тех пор, пока не потечет в штрек через обсадную трубу. После затвердевания раствора скважина присоединяется к газопроводу.

Этим же способом герметизируются скважины, буримые в два приема, первоначально на глубину герметизации и затем, после установки и цементации обсадной трубы, на проектную длину (с бурением скважины через обсадную трубу). Обсадная труба состоит из отрезков длиной по 1,5-1,7 м, расстояние между центрирующими трубу бортиками принимается 1-1,3 м.

5.2. При небольшой длине герметизируемой части скважины в условиях крепких нетрещиноватых пород после установки обсадной трубы разбуренное до диаметра 115-130 мм устье скважины тампонируется с применением вяжущего раствора. После затвердения затампонированной части затрубного пространства устья скважины в кольцевое затрубное пространство подается герметизирующий состав до тех пор, пока не заполнится все тампонируемое пространство.

5.3. Тампонаж трещин в массиве пород в зоне герметизации устья скважины для цементации обсадной трубы производится с помощью бурового станка. В скважину, пробуренную диаметром 130 мм на длину герметизации (6-10 м) вставляется обсадная труба, внутренний диаметр которой больше, чем окончательный диаметр скважины. Обсадная труба центрируется в скважине при помощи приваренных бортиков. Устье дегазационной скважины тампонируется и в затрубное пространство по загнутой на конце трубке подается раствор (Т:Ж= 1:10). После затвердевания цементного раствора в кольцевое затрубное пространство по обсадной трубе при помощи деревянного поршня, подаваемого буровым станком, нагнетается цементный раствор (Т:Ж = от 1:2 до 1:4). Этот же способ применяется в основном для герметизации нисходящих угольных и породных скважин.

6. Герметизация восстающих угольных скважин производится по 5.1 или 5.2. Работы по герметизации дегазационной скважины проводятся после разбуривания герметизируемого ее участка. Разбуривание устья восстающих угольных скважин с диаметра 76-97 мм до диаметра 132 мм производится на глубину до 10 м. В разбуренную часть скважины до упора устанавливается обсадная труба внутренним диаметром 75-100 мм и две трубки длиной по 10 м и диаметром 25 мм. На верхнем конце обсадной трубы устанавливается фланец с двумя отверстиями для трубок для подачи цементного раствора (Т:Ж = 1:6 — 1:8) в кольцевое затрубное пространство и выпуска воздуха из него.

7. При герметизации нисходящих угольных и породных скважин цементный раствор подается в кольцевое затрубное пространство по обсадной трубе при помощи деревянного поршня или самотеком. В последнем случае скважина до надрабатываемого пласта (газоносной трещиноватой породы) бурится в два приема: сначала на глубину герметизации, а затем, после установки и цементации обсадной трубы, на проектную глубину. Для цементации обсадной трубы на ее конце устанавливается стальное кольцо с резиновым уплотнителем, препятствующее вытеканию цементного раствора (Т:Ж = 1:3 — 1:5) внутрь обсадной трубы.

8. Дегазационные скважины, пробуренные в неустойчивых породах от участка герметизации до устойчивых пород, обсаживаются перфорированными трубами.

9. При бурении скважин из полевых или групповых выработок через выработанное пространство устья скважин герметизируются следующим способом в два этапа. Проводится герметизация устья скважины. Для герметизации устья скважины скважина разбуривается, в нее вставляется и цементируется обсадная труба диаметром 75-100 мм и длиной до 10 м. Затем в обсадную трубу вводится внутренняя труба диаметром 50 мм на длину скважины, пробуренной через обрушенные и нарушенные трещинами породы междупластья. На расстоянии 10 м от верхнего конца внутренней трубы снаружи устанавливается резиновая манжета. По внутренней трубе подается цементный раствор. Раствор заполняет затрубное пространство до манжеты, перекрывающей затрубное пространство между внутренней трубой и стенками скважины.

10. Цементный раствор подается в затрубное пространство вручную или при помощи шламового насоса с механическим приводом.

11. Длина обсадной трубы должна быть такой, чтобы верхний конец трубы был углублен в нетрещиноватый массив на 10 м по длине скважины. Вручную раствор может подаваться при помощи поршневого насоса.

12. Герметизация устьев пластовых скважин проводится герметизатором ГСХУ. Технология ведения работ по герметизации пластовых скважин герметизатором ГСХУ.

12.1. Скважину бурят на проектную длину. Устье скважины разбуривается 93-97 мм на длину 3,5-7,5 м.

12.2. Герметизации устья коротких скважин производится кондуктором, выполненным из цельной пластиковой трубы.

12.3. Герметизация устья длинных скважин производится составной трубой, отрезки которой соединяются между собой металлическими муфтами длиной 200 мм и фиксируются резиновой манжетой. Крепление муфты и манжеты производится непосредственно во время установки составной трубы в скважину.

12.4. На конец трубы одевается уплотнительная резиновая манжета.

12.5. Труба с уплотнительной манжетой вводится в скважину. Длина трубы, не введенной в скважину, составляет не более 400 мм.

12.6. На невведенный участок трубы устанавливается вторая уплотнительная манжета. Расстояние между манжетами — не более 50 мм.

12.7. Труба вводится в скважину с таким расчетом, чтобы расстояние от устья скважины до второй установленной манжеты составляло не менее 50 мм, а свободный конец трубы — 300 мм.

12.8. В околотрубное пространство за первой от устья скважины резиновой манжетой через отверстие вводится металлическая трубка, и по ней подается герметизирующий состав.

12.9. Подача герметизирующего состава производится ручным насосом. Количество полиуретанового клея определяется в зависимости от длины трубы.

12.10. После подачи герметизирующего состава металлическая трубка извлекается.

13. Для герметизации устьев скважин используются:

пластиковые дегазационные трубы;

пластиковые армированные соединительные трубы;

герметизирующие резиновые и пенопластовые манжеты;

пены для заполнения пространства между стенкой скважины и обсадной трубой.

14. Число труб, используемых для герметизации устья дегазационной скважины, определяется глубиной герметизации. В стыках труб размещаются расширяющие резиновые втулки или прокладки. Резиновые герметизирующие манжеты устанавливаются в стыках труб у устья скважины и в верхней/нижней части обсадной трубы.

15. Определение мест подсосов воздуха (притечек) в скважину производится после герметизации скважины, а также в тех случаях, когда содержание метана в участковом газопроводе или эффективность дегазации ниже принятых в проекте.

16. Места подсосов воздуха определяются при измерении расхода газовоздушной смеси из скважины и содержания метана в скважине.

17. Отбор проб газа из скважины производят с помощью специального зонда (рисунок 1). В его комплект входит тройник с патрубками 2 и 3. Патрубок 2 служит для ввода в скважину штанг 8, а патрубок 3 для соединения скважины 6 с газопроводом 4.

На конце патрубка 2 имеется уплотнительный элемент 7, препятствующий подсосам воздуха в скважину при перемещении штанг. Штанги 8 соединяются муфтами. На первой штанге установлено газоотборное устройство 9. Для отбора проб газа в комплекте зонда имеется гибкая трубка 10, намотанная на катушку 11, двухклапанный насос 12 и камера 13.

18. Работы по зондированию скважины выполняют в следующем порядке. С помощью диафрагмы, установленной на обсадной трубе, измеряют расход газовой смеси, содержание в ней метана и разрежение. Затем отключают скважину от газопровода, снимают патрубок с диафрагмой и на его месте крепят к обсадной трубе 5 тройник 1. Патрубок 3 с помощью гофрированного шланга 14 соединяют с газопроводом 4. Через уплотнительный элемент 7 вводят первую штангу с газоотборным устройством 9. Гибкую трубку 10 соединяют с газоотборным устройством и крепят к штангам.

Всасывающий патрубок насоса 12 соединяют со свободным концом гибкой трубки 10, а нагнетательный — с камерой 13. Зонд готов к работе.

Открывают задвижку 15 и отбирают пробы газа для определения концентраций метана из характерных пунктов скважины (см. рисунок 1), перемещая газозаборное устройство по скважине и наращивая штанги. Проба, набранная в камеру, анализируется на месте, например, с помощью интерферометра ШИ-12. В каждом пункте отбирают не менее двух проб. Если они отличаются не более чем на 4%, то результаты усредняются. При большем различии измерение повторяется.

Определение концентраций метана и производится в нижней и верхней частях обсадной трубы, концентрации метана — на расстоянии 0,5 м от верхнего конца обсадной трубы, концентрации метана — на расстоянии 20-25 м от устья скважины.

19. По результатам измерений рассчитывают подсосы воздуха в скважину на интервалах измерений концентраций и и . Результаты с погрешностью измерения содержания метана менее 4% следует считать одинаковыми. Подсосы воздуха , , в скважину на интервале измерений концентраций и рассчитывается:

Подсосы воздуха , , в скважину на интервале измерений концентраций и рассчитывается:

20. Результаты измерений записываются в таблице N 1.

Результаты определения места и величины подсосов воздуха в скважины

Источник