Гашение электрической дуги в цепях постоянного и переменного тока

Гашение электрической дуги в цепях постоянного тока. При размыкании контактов аппарата, находящегося в цепи постоянного тока, возникает дуговой разряд. Для гашения возникающей дуги постоянного тока обычно стремятся повысить напряжение на дуге (и ее сопротивление) или путем растяжения дуги, или путем повышения напряженности электрического поля в дуговом столбе, а большей частью – одновременно и тем и другим путями. Это достигается применением специальных дугогасительных камер в выключающих аппаратах, задача которых состоит в том, чтобы обеспечивать быстрое растяжение дуги и повышения напряжения на ней, с одной стороны, а с другой, – ограничивать распространение порождаемого ею пламени и раскаленных газов в приемлемом объеме пространства.

Электрическую цепь следует отключать так, чтобы перенапряжения не превышали тех величин, которые может выдержать без пробоя электрическая изоляция. Такие условия выполняются в рационально сконструированных выключателях с электрической дугой, при гашении которой большая часть электромагнитной энергии цепи превращается в тепловую и рассеивается столбом дуги в окружающую среду. В результате энергия, запасаемая в емкости, и перенапряжения на емкости снижаются. В этом отношении электрическая дуга играет положительную роль.

На рис. 3.5 представлены две формы ВАХ, где зависимость 1 имеет малое напряжение в области больших токов и очень высокий пик напряжения в области малых токов, а зависимость 2, наоборот, характеризуется более высокими напряжениями на дуге в области больших токов и имеет небольшой подъем напряжения при подходе тока к нулю. Вид 2 (см. рис. 3.5) приобретает ВАХ дуги, затянутой в узкую щель между плоскостями из жаростойкой керамики. В этом случае при больших токах дуговой столб испытывает сильную деформацию и подвергается интенсивному охлаждению. Вследствие этого напряжение на дуге значительно возрастает. В области же малых токов сечение дугового канала делается небольшим, следовательно, охлаждающее влияние плоскостей резко снижается, что приводит к относительно низким значениям напряженности электрического поля и напряжения на дуговом канале. Форму характеристики, подобную 1 (см. рис. 3.5), можно наблюдать, если контакты аппарата постоянного тока были погружены в масло. В этом случае охлаждающая и деионизирующая роль масла в области большого тока может быть незначительной, т.к. дуговой канал окутан газовым пузырем с малой теплопроводностью. В области же малых токов окружающее дугу масло может тесно соприкасаться с дуговым каналом, что существенно повышает отбор тепла от дугового канала и ведет к повышению напряженности на нем.

Задача гашения дуги постоянного тока сводится к соблюдению одного из двух основных условий:

· увеличению напряженности электрического поля Е в дуговом столбе, увеличению длины дуги или увеличению суммы падений напряжений у электродов. Последнее достигается увеличением количества металлических электродов, разбивающих дугу на ряд коротких дуг. Все эти факторы приводят к повышению напряжения на межконтактном промежутке;

· увеличению сопротивления или снижению напряжения цепи.

Необходимо отметить, что чрезмерное увеличение длины дуги приводит к возрастанию размеров ДУ и может порождать в некоторых случаях значительные перенапряжения, опасные для изоляции установок, находящихся в коммутируемой цепи.

Весьма часто в ДУ постоянного тока применяют магнитное дутье, т.е. создают в зоне горения дуги поперечное магнитное поле, которое увеличивает скорость перемещения (и растяжения) дуги и способствует вхождению дугового столба в узкие щели между изоляционными стенками, что активно способствует гашению дуги и улучшает форму ВАХ.

Гашение электрической дуги в цепях переменного тока. Дуга переменного тока обычно гасится значительно легче, чем дуга постоянного тока. Чтобы погасить дугу постоянного тока, надо насильственно свести к нулю ток цепи путем непрерывного увеличения сопротивления дугового столба (практически ®¥).

При переменном токе этого делать не требуется: здесь через каждый полупериод ток естественным путем проходит через нулевое значение, и надо лишь воспользоваться этим обстоятельством и создать вблизи перехода через ноль такие условия в межконтактном пространстве, чтобы протекание тока цепи вслед за этим переходом не возобновлялось. Поэтому условия гашения дуги переменного тока следует трактовать иначе, чем условия гашения дуги постоянного тока.

Однако существует ряд случаев, которые оказывают специфическое влияние на условия гашения дуги переменного тока.

Открытая дуга переменного тока при высоком напряжении источника. Открытая дуга переменного тока в моменты перехода через ноль сохраняет высокую проводимость, и поэтому в установках высокого напряжения гашение открытой дуги происходит не вследствие перехода тока через ноль и образования прочности промежутка, а главным образом вследствие растяжения дугового столба и образования на нем высокого напряжения горения. При таком режиме ток в цепи начинает заметно падать за несколько периодов до полного обрыва дуги, и причиной его ограничения является возрастание сопротивления канала дуги.

При определенной длине дуги переменного тока напряжение сети оказывается недостаточным для поддержания горения дуги, наступает нарушение баланса мощностей (подводимой и отводимой), и ток цепи довольно быстро уменьшается и, наконец, совсем прекращается. Таким образом, в цепях, содержащих только активное сопротивление, критический ток и критическая длина дуги определяются выражениями:

выражения примут вид:

Дуга переменного тока в условиях активной деионизации. Если столб дуги переменного тока подвергается интенсивной деионизации, то в этом случае механизм гашения дуги существенно меняется по сравнению с гашением открытой дуги в цепи высокого напряжения. За счет активного воздействия газовой или жидкой среды диаметр дугового канала сокращается (плотность тока повышается), и изменение его следует почти синхронно с током. При подходе тока к нулю дуговой столб приобретает весьма малые размеры и благодаря этому быстро распадаетсяпосле достижения током нулевого значения, теряет свою проводимость и приобретает заметную электрическую прочность. В таком случае восстановление дуги в следующий полупериод связано с пробоем межконтактного промежутка. Эти условия характерны для отключающих аппаратов высокого напряжения.

Источник

Условия гашения дуг переменного тока

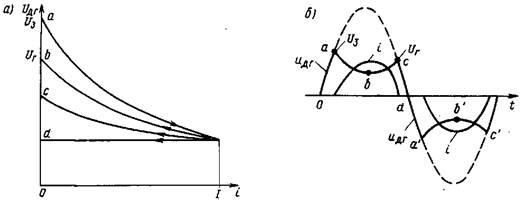

При горении дуги переменного тока в течение каждого полупериода имеют место такие же физические процессы, что и в дуге постоянного тока. В начале полупериода напряжение на дуге возрастает по синусоидальному закону до значения напряжения зажигания Uз — участок 0—а (рис. 304,б), а затем после возникновения дуги падает по мере возрастания тока — участок а — b. Во вторую часть полупериода, когда ток начинает снижаться, напряжение на дуге вновь возрастает до значения напряжения гашения Uг при спаде тока до нуля — участок b — с.

В течение следующего полупериода напряжение меняет знак и по синусоидальному закону возрастает до значения напряжения зажигания, соответствующего точке а’ вольт-амперной характеристики. По мере роста тока напряжение снижается, а затем вновь повышается при снижении тока. Кривая напряжения дуги, как видно из рис. 304, б, имеет форму срезанной синусоиды. Процесс деионизации заряженных частиц в промежутке между контактами продолжается лишь незначительную долю периода (участки 0 — а и с —а’) и, как правило, за это время не заканчивается, в результате чего дуга возникает снова. Окончательное гашение дуги будет иметь место только после ряда повторных зажиганий во время одного из последующих переходов тока через нуль.

Возобновление дуги после перехода тока через нуль объясняется тем, что после спада тока к нулевому значению ионизация, существующая в стволе дуги, исчезнет не сразу, так как она зависит от температуры плазмы в остаточном стволе дуги. По мере уменьшения температуры возрастает электрическая прочность межконтактного промежутка. Однако если в какой-то момент времени мгновенное значение приложенного напряжения будет больше пробивного напряжения промежутка, то произойдет его пробой, возникнет дуга и потечет ток другой полярности.

Дуга переменного тока обычно гасится легче, чем дуга постоянного тока. Чтобы погасить дугу постоянного тока, надо насильственно свести к нулю ток цепи путем непрерывного увеличения сопротивления дугового столба (практически до бесконечности). При переменном токе этого делать не требуется: здесь через каждый полу период ток естественным путем проходит через нулевое значение, и надо лишь воспользоваться этим обстоятельством и создать вблизи перехода через нуль такие условия в межконтактном промежутке, чтобы протекание тока цепи вслед за этим переходом не возобновлялось. Поэтому условия гашения дуги переменного тока следует трактовать иначе, чем условия гашения дуги постоянного тока. Исключением может быть лишь открытая дуга переменного тока в установках высокого напряжения, когда определяющим фактором является активное сопротивление сильно растянутого дугового столба. Тогда условия гашения дуги переменного тока по существу становятся близкими к условиям гашения дуги при постоянном токе. В другом крайнем случае сопротивление столба дуги во время ее горения практически не влияет на процесс ее гашения (в условиях активной деионизации), и тогда при определении условий гашения дуги рассматривается взаимозависимость процессов за переходом тока через нуль. Но существует и третий случай, когда при оценке условий гашения дуги надо считаться как с влиянием активного сопротивления столба дуги, так и учитывать характер протекания процессов за нулем тока.

Источник

ГОРЕНИЕ И ГАШЕНИЕ ДУГИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Дуга переменного тока обычно гасится легче, чем дуга постоянного тока. Чтобы погасить дугу постоянного тока, надо насильственно свести к нулю ток цепи путем непрерывного увеличения сопротивления дугового столба. При переменном токе этого делать не требуется, здесь через каждый полупериод ток естественным путем проходит через нулевой значение и надо лишь воспользоваться этим обстоятельством и создать вблизи перехода через нуль такие условия в межконтактном промежутке, чтобы протекание тока цепи вслед за этим переходом не возобновлялось.

Рассмотрим два случая гашения дуги переменного тока.

1. ОТКРЫТАЯ ДУГА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ВЫСОКОМ НАПРЯЖЕНИИ ИСТОЧНИКА

Открытая дуга переменного тока в моменты перехода тока через нуль сохраняет высокую проводимость и поэтому в установках высокого напряжения гашение открытой дуги происходит не вследствие перехода через нуль и образования прочности промежутка, а главным образом вследствие растяжения дугового столба и образования на нем высокого напряжения горения (на всем протяжении полупериода). При таком режиме ток в цепи начинает заметно падать за несколько периодов до полного обрыва дуги и причиной его ограничения является возрастание сопротивления канала дуги. При определенной длине дуги переменного тока напряжение сети оказывается недостаточным для поддержания горения дуги (критическая длина), наступает нарушение баланса мощностей (подводимой и отдаваемой) и ток цепи довольно быстро уменьшается и, наконец, совсем прекращается.

Осциллограмма

”

В начале процесса ток в цепи меняется слабо и его величина определяется главным образом сопротивлением цепи. По мере растяжения дуги доминирующим становится сопротивление дуги.

Таким образом, если в основу анализа процесса гашения открытой дуги переменного тока положить условие нарушения баланса напряжений при горении дуги (но не нулевые переходы тока), то задача может быть сведена по существу к той же самой, которая возникает и при гашении дуги постоянного тока.

2. ДУГА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В УСЛОВИЯХ АКТИВНОЙ ДЕИОНИЗАЦИИ

Если столб дуги переменного тока подвергается интенсивной деионизации, то в этом случае механизм гашения дуги существенно меняется по сравнению со случаем открытой дуги в цепи высокого напряжения. За счет активного воздействия газовой или жидкой среды диаметр дугового канала сокращается (плотность тока повышается) и изменение его следует почти синхронно с током.

При подходе тока к нулю дуговой столб приобретает весьма малые размеры и благодаря этому быстро распадается после достижения током нулевого значения, теряет свою проводимость и приобретает заметную электрическую прочность. В таком случае восстановление дуги в следующий полупериод связано с пробоем межконтактного промежутка. Эти условия характерны для отключающих аппаратов относительно высокого напряжения.

Таким образом, дуга переменного тока в условиях активной деионизации дугового столба представляет собой такое явление, когда при каждом переходе тока через нуль возникает соревнование двух процессов, а именно: процесса восстановления электрической прочности промежутка и процесса восстановления напряжения на промежутке. Исходя из такой трактовки процесса, нетрудно заключить, что для угасания дуги переменного тока при интенсивной деионизации необходимо обеспечить такой режим, при котором электрическая прочность дугового промежутка после достижения током его нулевого значения нарастала бы достаточно быстро и достигала бы достаточного уровня. Условие гашения дуги переменного тока:

восстанавливающая прочность должна быть больше восстанавливающегося напряжения.

3. ДУГА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА В УСЛОВИЯХ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В установках низкого напряжения (до 1000 В) электрическое сопротивление столба дуги обычно бывает соизмеримым с сопротивлением отключаемой цепи, а напряжение на дуге – с напряжением источника питания. В таких условиях уже нельзя пренебрегать влиянием напряжения (и сопротивления) дуги, а с другой стороны — нельзя не рассматривать явлений на нуле тока, т.е. не учитывать влияния восстановления прочности при переходе тока через нуль.

СПОСОБЫ ГАШЕНИЯ ДУГИ

Для дуг постоянного и переменного токов существуют следующие способы гашения дуги:

1. МЕХАНИЧЕСКОЕ РАСТЯГИВАНИЕ (только для “—” тока). Простейший способ гашения, но малоэффективен. Применим только в слаботочной аппаратуре.

2. ДЕЛЕНИЕ ДУГИ НА РЯД КОРОТКИХ ДУГ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). Это гашение дуги с помощью дугогасительной решетки. Способ этот предложен еще в начале века русским ученым М. О. Доливо-Добровольским и до сих пор широко применяется. При расхождении контактов возникшая между ними дуга под воздействием магнитного поля движется на пластины и разбивается на ряд коротких дуг.

Т.к. на переменном токе деионная решетка работает эффективнее, чем на постоянном, а аппараты могут использоваться как на “

” так и на “—” токе (например, автоматы) число пластин рассчитывают из условия гашения дуги “—” тока.

3. ГАШЕНИЕ ДУГИ ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). С ростом давления возрастает плотность газа, при этом увеличивается теплопроводность и отвод тепла от дуги. На этом принципе основано гашение дуги в предохранителях и других аппаратах низкого напряжения. (В некоторых аппаратах стенки дугогасящей камеры делаются из газогенерирующих материалов – например, фибры. Благодаря высокой температуре дуги такие стенки выделяют газ и давление в объеме поднимается до 10-15 МПа.).

4. ГАШЕНИЕ ДУГИ В ПОТОКЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА. В электрических аппаратах высокого напряжения коммутируются токи в десятки килоампер при напряжении 10 6 В. Для решения такой сложной задачи используется воздействие на электрическую дугу потока сжатого воздуха или других газов. Сжатый воздух обладает высокой плотностью и теплопроводностью. Омывая дугу с большой скоростью, он охлаждает ее и при прохождении тока через нуль обеспечивает деионизацию дугового столба. Воздух при высоком давлении обладает также высокой электрической прочностью, что создает высокую скорость нарастания электрической прочности промежутка.

5. ГАШЕНИЕ ДУГИ В ТРАНСФОРМАТОРНОМ МАСЛЕ. Этот способ гашения дуги нашел широкое применение в выключателях переменного тока на высокое напряжение. Контакты выключателя погружаются в масло. Возникающая при разрыве дуга (5000-6000 0 С) приводит к очень интенсивному испарению окружающего масла с диссоциацией его паров. Вокруг дуги образуется газовая оболочка – газовый пузырь, состоящий в основном из водорода (70-80% газов пузыря) и паров масла. Водород, обладающий наивысшими среди газов дугогасящими свойствами (обладает исключительно высокой теплопроводностью), наиболее тесно соприкасается со стволом дуги. Выделяемые с громадной скоростью газы проникают непосредственно в зону ствола дуги, вызывают перемешивание холодного и горячего газа в пузыре, создают интенсивное охлаждение и деионизацию промежутка. Быстрое разложение масла приводит к повышению давления внутри пузыря, что также способствует гашению дуги.

6. ГАШЕНИЕ ДУГИ В ВАКУУМНОЙ СРЕДЕ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). В вакуумном ДУ (дугогасительном устройстве) контакты расходятся в среде с давлением 10 -4 Па (10 -6 мм рт.ст.), при котором плотность воздуха мала. Длина свободного пробега молекул достигает 50 и электронов – 300 м. В вакууме очень высокая скорость диффузии из-за большой разницы плотностей частиц в дуге и окружающем ее вакууме. Практически через 10 мкс после нуля тока между контактами восстанавливается электрическая прочность вакуума. Быстрая диффузия частиц, высокие электрическая прочность вакуума и скорость ее восстановления обеспечивают гашение дуги при первом прохождении тока через нуль. Вакуумные ДУ являются в настоящее время наиболее эффективными и долговечными. Их срок службы достигает 25 лет.

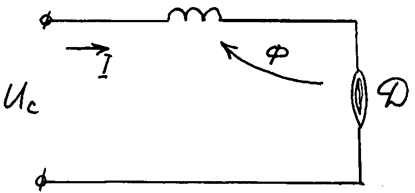

7. ГАШЕНИЕ ДУГИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ (применяется как на постоянном, так и на переменном токе). Электрическая дуга является своеобразным проводником с током, который может взаимодействовать с магнитным полем. Сила взаимодействия между током дуги и магнитным полем перемещает дугу, создается так называемое магнитное дутье. В ДУ с магнитным дутьем может быть применено либо последовательное либо параллельное подключение катушки.

ДУ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ВКЛЮЧЕННОЙ КАТУШКОЙ

— при токах свыше 100 А магнитное поле быстро сдвигает дугу с рабочих поверхностей контактов, чем обеспечивается их малый износ. Система хорошо работает в области больших токов;

— (неполярность) при изменении направления тока меняет знак и магнитное поле. Сила, действующая на дугу, не изменяет своего направления. Система работает при любом направлении тока;

— поскольку через катушку проходит номинальный ток, она выполняется из провода большого сечения. Падение напряжения на катушке составляет доли Вольта.

— сила, действующая на дугу, пропорциональна квадрату тока. Следовательно, при малых токах сила мала и время гашения дуги велико;

— большое сечение катушки

ДУ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ КАТУШКОЙ

— направление электродинамической силы, действующей на дугу, зависит от полярности тока. При изменении направления тока меняется направление движения дуги (и контактор становится неработоспособным);

— при КЗ возможно снижение напряжения на источнике, питающем катушку. В результате процесс гашения дуги идет неэффективно;

— в случае обрыва катушки отсутствие дугогашения.

Воздействовать на дугу можно и магнитным полем постоянного магнита. При этом отсутствуют затраты энергии на создание магнитного поля, резко сокращается расход меди.

В истории развития электрических аппаратов плавкие предохранители явились первыми и наиболее дешевыми устройствами для защиты электрических цепей от токовых перегрузок и токов К.З.

Итак, что же такое предохранитель.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — это коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи посредством разрушения специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определенное значение.

Простота устройства и обслуживания, малые размеры, высокая отключающая способность, небольшая стоимость обеспечили очень широкое их применение.

Предохранители низкого напряжения изготавливаются на токи от миллиампер до тысячи ампер и на напряжение до 660 В, а предохранители высокого напряжения – до 35 кВ и выше.

Широкое применение предохранителей в самых различных областях народного хозяйства и в быту привело к многообразию их конструкций. Однако, несмотря на это, все они имеют следующие основные элементы: корпус; плавкую вставку; контактное присоединительное устройство; дугогасительное устройство или дугогасящую среду.

Процесс срабатывания предохранителя делится на несколько стадий: нагревание вставки до температуры плавления, плавление и испарение вставки, возникновение и гашение электрической дуги с восстановлением изоляционных свойств образующегося изоляционного промежутка.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМ

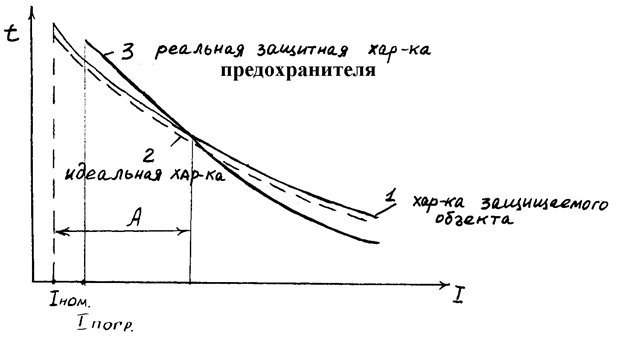

1. Времятоковая характеристика предохранителя (зависимость времени перегорания плавкой вставки от тока) должна проходить ниже, но возможно ближе к времятоковой характеристике защищаемого объекта (это важнейшая характеристика).

2. Время срабатывания предохранителя при К.З. должно быть минимально возможным, особенно при защите полупроводниковых приборов.

3. При К.З. в защищаемой цепи предохранители должны обеспечивать селективность (избирательность) защиты.

4. Характеристики предохранителя должны быть стабильными, а технологический разброс их параметров не должен нарушать надежность защиты.

5. В связи с возросшей мощностью уставок предохранители должны иметь высокую отключающую способность.

6. Конструкция предохранителя должна обеспечивать возможность быстрой и удобной замены плавкой вставки при ее перегорании.

Работа предохранителя протекает в двух резко отличных режимах: в нормальных условиях и в условиях перегрузок и коротких замыканий. В первом случае нагрев вставки имеет характер установившегося процесса, при котором вся выделяемая в ней теплота отдается в окружающую среду. При этом, кроме вставки нагреваются до установившейся температуры и все другие детали предохранителя. Эта температура не должна превышать допустимых значений. Ток, на который рассчитана плавкая вставка для длительной работы, называют номинальным током плавкой вставки

Ток, при котором плавкая вставка сгорает при достижении установившейся температуры, называется пороговым (пограничным) током

Чтобы достигнуть резкого сокращения времени плавления вставки с ростом тока, идут по следующим направлениям:

— в качестве материала плавкой вставки используют легкоплавкие металлы (цинк, олово, их сплавы);

— используют металлургический эффект.

Он состоит в следующем: многие легкоплавкие металлы (олово, свинец и другие) в расплавленном состоянии способны растворять некоторые тугоплавкие металлы (медь, серебро и другие). Полученный таким образом раствор обладает иными характеристиками, чем исходные материалы (например, большим электрическим сопротивлением и пониженной температурой плавления).

Например: на плавкую медную вставку tпл=1100 °С наносится шарик олова с tпл=232 °С.

При прохождении тока по вставке оловянный шарик расплавляется и расплавляет медь.

Этот способ применим только при тонких вставках, при возрастании диаметра влияние его резко снижается и практически не сказывается.

— придают плавкой вставке специальную форму.

Вставки выполняют в виде пластинки с вырезами, уменьшающими ее сечение на отдельных участках. На этих суженых участках выделяется больше теплоты, чем на широких. При номинальном токе избыточная теплота вследствие теплопроводности материала вставки успевает распространиться к более широким частям и вся вставка имеет практически одну температуру. При перегрузках нагрев суженых участков идет быстрее, так как только часть теплоты успевает отводиться к широким участкам. Плавкая вставка плавится в одном самом горячем месте. При коротком замыкании нагрев суженых участков идет настолько интенсивно, что отводом теплоты практически можно пренебречь. Плавкая вставка перегорает одновременно во всех или нескольких суженых местах.

НАГРЕВ ПЛАВКОЙ ВСТАВКИ ПРИ КЗ

Если ток, проходящий через вставку, в 3-4 раза больше номинального, то практически процесс нагрева идет адиабатически, т.е. все тепло, выделяемое плавкой вставкой, идет на ее нагрев.

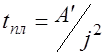

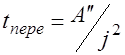

Время нагрева вставки до температуры плавления определяется

—

—

После того как часть плавкой вставки из твердого состояния перейдет в жидкое, ее удельное сопротивление резко увеличится (в десятки раз).

Время перехода из твердого состояния в жидкое:

где

Значения

Основным параметром предохранителя при К.З. является предельный ток отключения – ток, который он может отключить при наибольшем рабочем напряжении.

Полное время отключения цепи предохранителем (разрыв жидкометаллического мостика под действием электродинамических сил и образования дуги) равно:

Время существования дуги зависит от конструкции предохранителя.

Для предохранителей со вставкой, находящейся в воздухе:

В предохранителях с наполнителем

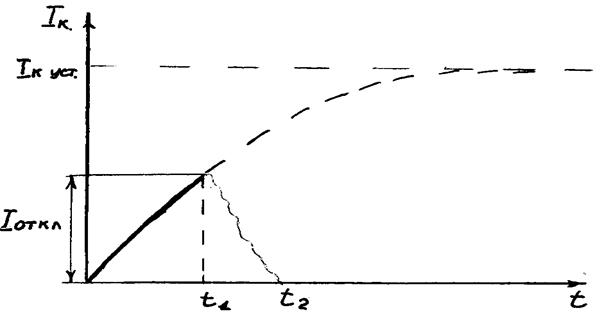

За счет того, что в предохранителях используется металлургический эффект, вставки с перешейками, легкоплавкие материалы, добиваются того, что предохранитель отключает ток короткого замыкания еще до достижения установившегося значения (средства дугогашения гасят дугу за миллисекунды), т.е. имеется эффект токоограничения.

Дуга образуется через время

ПО ПРИНЦИПУ УСТРОЙСТВА ПРЕДОХРАНИТЕЛИ МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ:

— с открытой плавкой вставкой в воздухе;

— предохранители с наполнителем (засыпные);

— быстродействующие предохранители для защиты полупроводниковых приборов;

Источник