- Познавательные методы мотивации

- Формирование учебно-познавательной мотивации

- Формирование положительной мотивации учащихся

- Познавательные методы мотивации учащихся

- Как мотивировать взрослых учиться

- Елена Асначёва

- Подбор модели обучения под целевую аудиторию

- Геймификация

- Фиксация прогресса

- Какой подход лучше?

Познавательные методы мотивации

«Способность быть счастливым во многом зависит от нас самих» Шарлотта Бронте (английская романистка).

Мотивация («мотив» от лат. – толкать, приводить в движение) – обязательный компонент любой деятельности, развивается на протяжении всей жизни человека, обогащаясь жизненным опытом.

Процесс мотивации – это сложный психологический феномен, но именно он является стимулом к активной познавательной деятельности человека.

Как нам всем известно: качество знаний учащихся школ в последние годы стремительно снижается и причина этого явления – чрезмерно низкая мотивация у учащихся к получению знаний.

В связи с чем, мы решили разобраться в данном нелёгком вопросе и ответить на главный вопрос всей системы образования – по каким причинам мы имеем такой исход, и что можно сделать, чтобы изменить ситуацию.

Итак, низкая мотивация учащихся нередко скрывается за рядом причин:

- Бедность сообщаемого учебного материала

- Некомпетентность педагога, учителя, преподавателя

- Незаинтересованность его в работе

- Однообразие занятий, повторяемость

- Недоброжелательный настрой педагога к аудитории

- Принуждение к деятельности

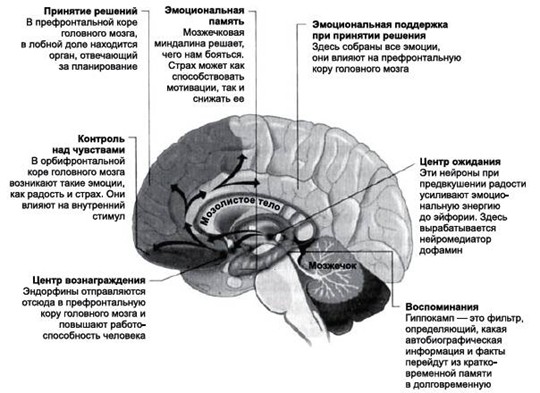

А теперь давайте будем искать методы мотивации учащихся, и для начала ознакомимся с областями мозга, отвечающими за мотивацию:

Формирование учебно-познавательной мотивации

Современная жизнь диктует свои условия – просто родить и любить своего ребёнка – этого уже недостаточно, важно ещё суметь воспитать достойного, мыслящего человека, подготовленного к жизни в обществе.

А для этого нам самим, а также преподавателям, педагогам и учителям необходимо создавать условия, вызывающие активную деятельность учащихся, а это возможно за счёт нехитрых действий:

- Оригинальности подачи материала (в игровой форме, или же путём совместной с детьми подготовки учебного проекта)

- За счёт использования инновационных, оригинальных технологий (ноу- хау)

- Приглашая гостей (работников музея, ветеранов, видных деятелей культуру, искусства и политики)

Есть одна очень полезная, фундаментальная книжка (объясняющая необходимость раннего развития мотивации): «После трёх уже поздно» — автор Масару Ибука – президент и основатель фирмы «Sony». Книга написана с особой добротой и благожелательностью. На мой взгляд, она должна быть в каждом доме! Один момент, предупреждаю сразу – его методика, постулаты, далеки от нашего обыденного восприятия процесса мотивации, и это один из больших плюсов данной книги. Например, М.Ибука считает: роль окружения важнее наследственности: кто и что окружают ребёнка, то (те) и формируют его взгляды на жизнь. Читайте книгу, учитесь смотреть на жизнь по-новому.

Формирование положительной мотивации учащихся

«Мотивация гораздо больше, чем способности определяет поведение, действия человека» Дж. Равен

Если человек стремится овладеть знаниями — эффективность познавательного процесса в разы возрастает. Однако преподаватели часто сетуют на то, что дети не проявляют интерес к учёбе. А вот почему так происходит и в чем здесь основная причина – это вопросы вопросов. Давайте будем разбираться вместе, для того, чтобы помочь воспитателям и учителям привить нашим деткам интерес к познавательной деятельности, то есть научить более усердно выполнять свою работу – учиться только на отлично.

Несмотря на то, что в каждом конкретном случае кроется своя причина «нежелания» учиться, в тоже время есть и довольно распространённые, типичные основания, вот на них то, мы и обратим особое внимание.

Давайте для начала выявим причины низкой школьной мотивации (по причине учащегося, а ранее мы рассматривали – по вине педагога):

- Непринятие новых условий, отсутствие адаптации

- Трудности с восприятием нового материала

- Неусидчивость, постоянное отвлечение на посторонние дела, игры

- Проблемы в общении со сверстниками, учителями

- Нежелание следовать нормам и правилам

- Нервно-психические расстройства

- Отсутствие интереса к предмету

- Эмоционально-некомфортная обстановка

Мотивацию ребёнка также снижает:

- Недостаток родительского внимания и любви

- Сомнения в способностях ребёнка, упрёки, принижающая критика

- Высокие нагрузки (не по возрасту)

Выход: разговаривайте с ребёнком, пытайтесь его услышать, обязательно выясните все причины нежелания выполнять задания, и причины агрессии в адрес учебного заведения. Узнали причину – предложите решение, (а лучше всего находите их совместно с ребёнком).

Задайте ребёнку вопрос: « Тебя что-то беспокоит? — расскажи нам о своих переживаниях. Подскажите ему решение: «Нам нечего бояться, все будет хорошо». Поборов страх ребёнка, вы уберёте у него препятствия к достижению нужного результата.

Помните! Радость от достижения – стимул двигаться дальше. Вера в себя — путь к успеху.

Познавательные методы мотивации учащихся

Учебная деятельность – вторая профессия каждого человека, от умения осуществлять учебную деятельность во многом зависит его продвижение в основном избранном деле (и главный ее компонент – самоконтроль и самооценка).

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = ПОТРЕБНОСТЬ + МОТИВ + ЦЕЛЬ +САМОКОНТРОЛЬ = РЕЗУЛЬТАТ

Американский психолог А.Кинг придумал серию общих вопросов, которые действенны в самых разных учебных ситуациях:

- Что случится, если…?

- Приведите пример…

- В чем сильные и слабые стороны…?

- На что это похоже…?

- Что мы уже знаем о…?

- Каким образом…можно использовать для…?

Современный учитель, педагог и родители должны быть в первую очередь сами:

- Стрессоустойчивы

- Креативны

- Самокритичны

- Иметь широкий кругозор

Важно! Если педагогу, учителю или кому-то из родителей удаётся понять причины поведения ребёнка, то он приближается к тому, чтобы управлять не только его действиями, но и мотивами.

Для того, чтобы значительно повысить мотивацию учащихся необходимо использовать полный арсенал методов и приёмов организации познавательной деятельности:

- Словесные (беседа, лекции, рассказы)

- Наглядные и практические методы (позволяют снизить утомляемость, повысить интерес)

- Поисковые методы (позволяющие ребёнку самостоятельно разрешить проблемную ситуацию)

- Методы самостоятельной учебной работы (вырабатывает стимул сделать лучше, чем у соседа)

Необходимо иметь в виду, что учебная деятельность ребёнка всегда является совместной (с педагогом, со сверстниками). Индивидуально протекающая учебная деятельность — есть абстракция. Ученик всегда (явно или неявно) использует переданные ему старшим наставником общественно-выработанные способы учебных действий, соотносит свои действия и оценки с оценками окружающих. В этом плане учебная деятельность всегда пронизана социальными взаимодействиями, общением ребёнка с другими людьми.

Существуют следующие познавательные методы мотивации учащихся:

- Эмоциональные методы (поощрение, наказание)

- Познавательные методы (опора на жизненный опыт, выполнение творческих заданий)

- Волевые методы (предъявление требований, информирование об обязательных результатах)

- Социальные методы (развитие желания быть полезным Родине, Стране)

Для повышения мотивации, есть ещё один весьма интересный вариант — это использование детских, шуточных «контрактов» (своеобразные договора), заключаемые между учителем и учащимися. В таком соглашении (после совместного обсуждения) чётко фиксируется объёмов работы, её качества и оценки. Такие контракты – не только вырабатывают и организуют самостоятельность у учащихся, но и к тому же создают в процессе обучения психологическую атмосферу безопасности, ответственности и свободы.

Мотивированные на достижение успеха учащиеся активно ищут средства, испытывая при этом положительные эмоции, мобилизуя внутренние ресурсы.

Анализ литературы показал, что понятие познавательной мотивации внутренне связано с другими, смежными понятиями, среди которых можно выделить:

- Познавательный интерес (эмоциональное включение в решение поставленной задачи)

- Творчество (креативность) – вложить в идею что-то своё

- Любознательность (стремление узнать что-то новое)

Все эти понятия близки по содержанию, имеют общее объединяющее начало — направленность человека на бескорыстное узнавание нового и получения чувства удовлетворение от самого процесса умственных усилий, то есть — мотивации.

Друзья, расскажите нам о своих способах мотивации, оставляйте, пожалуйста, свои отзывы и комментарии в строке ниже.

Источник

Как мотивировать взрослых учиться

Чтобы подобрать эффективную стратегию мотивации для взрослых студентов, необходимо для начала изучить свою целевую аудиторию.

Елена Асначёва

Продюсер-методист EdMarket, инкубатора специалистов в сфере онлайн-образования.

Преподаватель курсов «Методист онлайн-курсов», «Методический директор онлайн-школы», «Мотивационная стратегия в онлайн-обучении взрослых».

На вопрос «Как мотивировать взрослых учиться?» можно привести список мотивационных стратегий, но это будет простым перечислением, абстрактным и оторванным от реальности. Мотивационную стратегию нужно подбирать под свою целевую аудиторию и учитывать её особенности. В этой статье я расскажу про конкретные кейсы — три примера, иллюстрирующие связь между целевой аудиторией и мотивационной стратегией. Речь пойдёт о внутренней мотивации — о том, как вызвать у студентов интерес и удовлетворить их потребности.

Пишем о событиях, явлениях и понятиях из мира дизайна и программирования, геймдева, образования и бизнеса.

Подбор модели обучения под целевую аудиторию

Модель обучения — это ответ на вопрос, как мы обучаем целевую аудиторию для достижения запланированных результатов с учётом имеющихся ресурсов. Если упростить, модель обучения можно назвать структурой курса.

Комбинаций сегментов целевой аудитории очень много, поэтому и моделей обучения гораздо больше, чем может показаться. Для начала стоит собрать всю возможную информацию о людях, для которых предназначен ваш курс. Методист может запросить эти данные у маркетолога или самостоятельно провести исследование и выявить главные критерии целевой аудитории: от социально-демографических характеристик до целей, потребностей, мотиваторов (что человек хочет получить в результате курса, что его привлекает) и демотиваторов (что может оттолкнуть студента при прохождении курса).

Затем, используя полученную информацию, следует выделить ядро целевой аудитории — людей со схожим опытом, мотиваторами и демотиваторами. Можно проектировать курс для одной целевой группы, но эффективнее будет выделить в ядре аудитории несколько типов (сегментов). Достаточно двух-трёх, но их может быть больше, если методист посчитает нужным углубиться в этот вопрос.

В первом примере разберём аудиторию онлайн-курса «Шахматы с нуля». Для него мы выделили три основные категории студентов с похожими мотивами:

- «Слон», 40 лет, Санкт-Петербург. У него рутинная работа, есть свободные вечера и выходные. Хочет разнообразия и тренировки для ума.

- «Конь», 28 лет, Москва. Уже умеет играть в шашки, нарды, покер и другие игры, поэтому уверен, что эти навыки помогут ему освоить шахматы за пару недель.

- «Королева», 18 лет, Москва. Посмотрела сериал «Ход королевы» и захотела, как и главная героиня, укладывать парней-шахматистов на лопатки.

Классическое обучение шахматам предлагает планомерный переход от базовых принципов к более сложным темам:

- Шахматная доска, её устройство и расположение фигур.

- Правила игры.

- Свойства фигур.

- Типичные маты.

- Разыгрывание дебюта.

- Тактические приёмы.

- Шахматная стратегия.

Такая структура программы абсолютно логична. Однако освоение первого раздела, как правило, занимает четыре часа, темы о свойствах фигур и типичных матах — восемь часов. Разыгрывание дебюта — ещё 16 часов.

Но если учесть, на какую аудиторию мы рассчитываем, станет очевидно, что такой планомерный подход ей вряд ли подходит. «Слон» хочет уже на первом занятии радикально сменить привычную деятельность и получить от этого удовольствие. «Конь», который желает быстро освоить новую для себя игру, тоже вряд ли готов потратить четыре часа на вводную тему. У «Королевы» желание играть в шахматы — эмоциональный порыв, который нужно моментально подкрепить результатом.

Чтобы не оттолкнуть целевую аудиторию, нам следует изменить программу курса. А для этого нужно задать себе вопросы: зачем эти люди пришли на курс? Чего они хотят достичь? Эти студенты не задаются вопросом «Когда я научусь играть в шахматы?». Больше всего радости им приносит выигрыш, а для этого нужно поставить мат. Значит, нужно сделать так, чтобы студенты уже на первом занятии могли поставить мат и получить удовольствие, за которым они пришли на курс. Для этого придётся поменять всю модель обучения.

Чтобы поставить свой первый мат, нужно ли знать о том, что собой представляет шахматная доска и как на ней расставляются фигуры? Скорее всего, нет: когда дело доходит до мата, фигуры уже переставлены. Нам не надо углубляться в теорию, достаточно рассказать, что:

- есть поле и фигуры, чёрные и белые;

- цель игры — поставить мат королю соперника;

- мат — это ситуация, в которой королю поставлен шах, и он не может его избежать.

Чтобы поставить мат, учащийся также должен знать, как двигается король. Ещё нужна фигура, которая и поставит мат королю, — например, конь. Мы рассказываем, что конь двигается буквой «Г», и вот студент уже знает, что такое мат и как двигаются две шахматные фигуры.

Дальше эти знания нужно закрепить. С этой целью можно дать учащимся пример из реальной партии гроссмейстеров, где нужно сделать один ход и завершить игру. Сначала мы подсказываем, что это за ход, — помогаем перенести теоретические знания на реальную партию. А затем предлагаем студентам найти последний ход самостоятельно. Можно дать с десяток таких лёгких задач, чтобы помочь учащимся усвоить материал.

В традиционной программе обучение последовательное. Теория подаётся по порядку, с самых основ игры в шахматы. А при предлагаемом нетрадиционном варианте мы будто раскручиваем клубок с самого конца, даём только те знания, которые необходимы студентам для решения задачи, чтобы они получали удовольствие и не теряли мотивацию.

У такого подхода сразу три преимущества:

- Изучив минимум теории, участники курса уже наслаждаются игрой и радуются быстрому результату.

- Мы не нагружаем студента большим объёмом теории сразу. Вместо того, чтобы четыре часа изучать, как двигаются все фигуры, он осваивает правила для двух фигур и сразу приступает к практике. С методологической точки зрения этот подход тоже корректен.

- Разбор реального кейса ставит начинающего на место гроссмейстера, погружает его в контекст культуры шахмат.

Геймификация

Ещё одна мотивационная стратегия, которая полезна при проектировании курсов, — геймификация. Это адаптация игровых методик к неигровым процессам и событиям для повышения вовлечённости участников. Разумная геймификация может эффективно поддерживать внутреннюю мотивацию целевой аудитории.

Разберём для примера курс «Управление проектами». Как и в предыдущем случае, мы для начала выясняем характеристики целевой аудитории и выделяем в ней сегменты, для которых будем строить мотивационную стратегию.

- «Угорь», 26 лет, Москва. За два года продвинулся по карьерной лестнице на четыре позиции, «живчик».

- «Осьминог», 28 лет, Казань. Начинающий предприниматель. Пока бизнес был маленьким, не сталкивался с проблемами, дело стало расти — возникли сложности.

- «Акула», 36 лет, Москва. Меняет профессию. Изначально экономист-менеджер, в данный момент занимается закупками. Дружит с цифрами.

Как правило, рынок предлагает для этой целевой аудитории модель обучения, основанную на проектной деятельности. То есть студент шаг за шагом работает над проектом — реальным или учебным, который позже сможет добавить в своё портфолио.

Программа обучения может выглядеть примерно так:

- основы управления проектами;

- управление финансами, экономика и монетизация;

- управление рисками и управление качеством;

- юридическая сторона управления проектами и так далее.

Эта структура уже сама по себе хороша. Но в любом случае следует вернуться к описанию целевой аудитории и подумать, как сделать программу более вовлекающей. Чтобы обучение было не столько обязанностью, сколько возможностью проявить себя.

«Угорь», который быстро продвигается по карьерной лестнице, учится осознанно. Он сфокусирован на своей цели, умеет быстро находить и верно применять информацию.

«Осьминог» способен найти выход из любой ситуации, берёт на себя ответственность за свой проект и умеет управлять ресурсами.

Чтобы «Акула», которая переходит в новую профессию, стала действительно хорошим управленцем, ей нужно приобрести те же качества, которые уже есть у «Угря» и «Осьминога», — осознанность, ответственность и умение управлять ресурсами (временем, сотрудниками, деньгами).

Значит, наша задача — построить образовательную программу так, чтобы она поощряла проявление именно этих качеств. Сделать это можно, добавив в программу условный ресурс — внутреннюю валюту. Учащиеся смогут получать её, например, за количество пройденных модулей, посещение вебинаров, вовремя сданные домашние работы и так далее.

Полученные в процессе обучения ресурсы студенты будут тратить на улучшение своего проекта: экспресс-аудит, заполненные договоры или формулы расчётов, фирменный шаблон для презентации проекта, помощь с оформлением портфолио — вообще всё, что придёт вам в голову и что вы сможете реализовать.

Этот приём действует сразу в нескольких направлениях:

- Зарабатывание игровой валюты стимулирует учеников проявлять свои знания, умения и навыки, вникать в проектную деятельность и брать на себя ответственность за проект.

- Прокачиваются не только те компетенции, на которые направлена программа обучения, но и все остальные из тех, что реально пригодятся человеку в оперативной или стратегической деятельности.

- Распределение внутренней валюты не только позволяет улучшать проект, но и учит грамотно распоряжаться ресурсами.

Есть важное правило: чем труднее тема, которую студентам предстоит освоить, тем проще и понятнее должна быть геймификация. Если речь идёт о сложном для понимания предмете, не стоит вводить в курс вымышленных персонажей, придумывать локации, истории и так далее. Это, конечно, вовлечёт человека, но в то же время перетянет на себя его внимание, из-за чего пострадает усвоение учебных материалов.

Фиксация прогресса

Нередко студентов во время прохождения курса демотивирует то, что они не видят собственного прогресса в обучении. Как учащемуся понять, что он чего-то достиг? Как он может подтвердить полученные знания, умения и навыки? Здесь будет полезна третья мотивационная стратегия — фиксация прогресса.

В этот раз разберём применение стратегии на примере курса английского языка. Снова обратимся к типажам целевой аудитории нашего образовательного продукта.

- Миссис Хадсон, 26 лет, Москва. Домохозяйка. Изучает язык для себя как хобби.

- Мэри Поппинс, 28 лет, Киев. Часто путешествует. Нужно знание языка, чтобы комфортно чувствовать себя за границей.

- Гермиона Грейнджер, 30 лет, Белгород. На работе знание языка желательно, но необязательно. Учить его — это скорее личная инициатива.

Стандартные уровни владения английским, согласно системе CEFR (общеевропейским компетенциям владения иностранным языком), выглядят так:

- А1 — Beginner (начальный уровень).

- А2 — Elementary (элементарный уровень).

- B1 — Intermediate (средний уровень).

- B2 — Upper-Intermediate (высокий средний уровень).

- C1 — Advanced (продвинутый уровень).

- C2 — Proficient (уровень владения в совершенстве).

Эта классификация хороша тем, что содержит чёткие указания, какие знания и навыки нужно приобрести, чтобы достичь каждого из уровней. Но у неё есть и большой минус. Чтобы подтвердить хотя бы начальный уровень владения английским, требуется около ста академических часов, проведённых на занятиях, плюс самостоятельная практика. А для того, чтобы наработанные знания, умения и навыки не стёрлись из памяти полностью в случае долгого перерыва, нужно прокачаться как минимум до уровня В1.

Снова обратимся к нашим персонажам. Что у них общего? Они не ставят себе целью получить международный сертификат или поступить в иностранный вуз. Большинство таких студентов вообще с трудом могут себе объяснить, зачем им нужен английский язык и до какого уровня они готовы его учить. У них нет понимания, как должен выглядеть итоговый результат, учебный процесс строится на чистом энтузиазме. В их случае сто академических часов — это слишком долгий путь до следующего уровня, где учащиеся смогут осознать свой прогресс. Поэтому нам надо поддерживать в них чувство, что они уже молодцы и от урока к уроку узнают язык чуть лучше.

Долгий путь требует мотивирующей дозаправки, и вот что можно включить в программу курса, чтобы студент мог регулярно отслеживать своё развитие:

- «зачёты» после прохождения определённых тем;

- карту пути студента (Student Journey Map) — схему, отражающую образовательный маршрут с точки зрения ученика, где можно отмечать прогресс;

- чек-лист сдачи домашних заданий;

- быструю и поддерживающую обратную связь от преподавателя;

- анкеты саморефлексии — их заполнение помогает учащемуся вспомнить, что он уже знает и умеет.

С помощью чек-листов, промежуточных зачётов и SJM само обучение превращается в более чёткий путь из простых шагов, которые нужно проходить постепенно. Ведь намного приятнее осознавать, что осталось пройти не 60 часов, а ещё три темы из восьми. А поддерживающая обратная связь и саморефлексия помогают увидеть свой результат и оценить затраченные усилия.

Какой подход лучше?

Как бы ни хотелось чудес, универсального подхода, который способен пробудить внутреннюю мотивацию у каждого студента, не существует. Именно поэтому без данных о целевой аудитории невозможно построить действенную мотивационную стратегию. Конечно, также не обойтись без знаний о моделях мотивации, сочетании мотивационных стратегий и метриках, которые позволят нам отследить их эффективность. Но это уже совсем другая история.

обложка: Катя Павловская для Skillbox Media

Источник